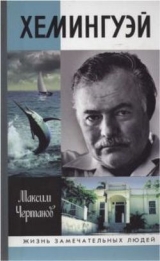

Текст книги "Хемингуэй"

Автор книги: Максим Чертанов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 35 (всего у книги 45 страниц)

Джанфранко и другие родственники Адрианы утверждали, что романа между ней и Хемингуэем не было: отеческое покровительство, дочерняя привязанность. Полностью отрицать, что он был влюблен, они, конечно, не могли, но Адриана якобы его не поощряла; это сомнительно, и поведение родственников наводит на мысль, что они были не прочь выдать девушку за знаменитость. Сама она незадолго до смерти говорила в интервью: «То, что случилось при нашей встрече, было чем-то большим, нежели роман. Я сломила его оборону; он даже переставал пить, когда я просила его об этом. <…> Я всегда критиковала его, когда он делал что-нибудь не так, и он менялся, и что-то во мне менялось тоже. Я никогда не устану благодарить Папу за это». По ее словам, близости не было, потому что «мы решили, что это было бы ошибкой» и «он никогда бы не сделал ничего, что могло повредить мне»; он просил ее руки, но она отказала, так как он был стар, женат и это было для нее «немыслимо». Мэри на это отреагировала: «Чушь! Эрнест был увлечен ею, как бывал увлечен многими молоденькими женщинами. Никаких проблем у меня из-за этой истории не было». Но проблемы были, и немалые.

Тридцатого апреля супруги отплыли из Генуи домой. Хемингуэй вез с собой начатую работу – не «о море», которую отложил, а о войне, которую предположительно начал в 1946–1947 годах, но теперь благодаря Адриане к военной истории прибавилась любовная. «Ему пятьдесят, и он полковник пехотных войск армии Соединенных Штатов. И для того, чтобы пройти медицинский осмотр за день до поездки в Венецию на охоту, он проглотил столько нитроглицерина, сколько было нужно для того, чтобы… он и сам толком не знал, для чего: для того, чтобы пройти этот осмотр, уверял он себя».

Глава двадцатая СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ

Доктор Эррера (в пересказе Папорова): «В мае сорок девятого Эрнесто стоял на палубе, несмотря на довольно основательное пекло, при полном параде. Элегантный костюм и галстук уже издали свидетельствовали о его хорошем состоянии. Правда, как только он сошел с трапа, первое, что мне бросилось в глаза, – что он за последние несколько месяцев заметно поседел. Но был весел и шепнул мне: „Доктор, ты выгонял израненного Сатира, а встречаешь окрыленного дважды Амура“». Доктор вновь велел отдыхать, гулять, не волноваться, не думать. Но как может мужчина забыть, что у него есть работа, променять ее на развлечения, «не думать» и «не волноваться» по заказу? Хемингуэй был влюблен в девушку и в начатый роман, голова его и сердце были заняты – может, именно от этого ему стало лучше? Но окружающие советовали рыбачить побольше, а работать поменьше; он успел отвыкнуть от режима, легко поддавался на уговоры, так что книга продвигалась медленно.

В июне в Гавану заехал Лэнхем (получивший новое назначение в Европу) – друга надо развлекать, вывозить в море; явился Виртел, писавший сценарий о кубинских революционерах; прибыл из Италии барон Франчетти – с ним организовали недельную экспедицию на Багамы. Приезжал Грегори, поступивший в колледж Сент-Джон в Аннаполисе: дамских чулок он больше не крал, сообщил, что влюблен в девушку, участвовал в соревнованиях по стрельбе и, как сообщал отец Менокалю, «оставил позади всех этих мазил». У других сыновей тоже все было благополучно: Патрик учился в Гарварде и собирался жениться, Джон, который в послевоенные годы служил в Германии, вышел в отставку и женился – в Париже, 25 июня, на американке Байре Уиттлси, молодой вдове. Он станет биржевым маклером (неудачливым), после смерти отца обоснуется в Кетчуме, с 1971 по 1977 год будет занимать должность уполномоченного службы рыбного и охотничьего хозяйства в штате Айдахо, доживет до 2000 года, от первой жены у него родятся дочери, Джоан, Марго и Мюриэл, все станут актрисами. Марго покончит с собой в 1996-м, продолжив печальную хемингуэевскую традицию. Отец на свадьбу не поехал: окружающие отмечали, что между ним и старшим сыном в тот период были прохладные отношения и невестку он не одобрял.

Летом 1949-го началась переписка с Бернардом Беренсоном и с Артуром Майзенером, биографом Фицджеральда. Первое письмо Майзенеру от 6 июля: «Я очень любил Скотта, но с ним было трудно иметь дело из-за него самого и из-за Зельды, которая его спаивала, потому что ревновала к работе. <…> Он был как неуправляемая ракета…» Из других писем: «Я никогда бы не мог уважать его, если бы не его прекрасный, золотой, попусту растраченный талант. Возможно, было бы лучше, если б у него не было таких возвышенных идей и такого шикарного образования». «Алкоголь, который употребляли, был Гигантским Убийцей, без которого я не мог существовать; для Скотта это был чистый яд». «Я сказал ему, что, судя по его поведению на гражданке, на войне его бы расстреляли за трусость. Это было слишком грубо, но я всегда старался заставить его работать и говорил ему правду ради него самого». Высказывал Майзенеру свое мнение и о других коллегах: Эзра Паунд был добр, Стайн – хороша, пока у нее не случился климакс, но единственный писатель, которого он по-настоящему уважает – Джойс.

Работа пошла лучше, когда гости разъехались, а вместо них появилась новая «дочка», сотрудница американского посольства Хуанита Дженсен, нанятая на должность секретаря. Рыболовные вылазки были регулярными, но короткими, установился рабочий режим, алкоголя немного, за исключением 50-летнего юбилея, отпразднованного в море. Присутствие «дочек» влияло на Папу благотворно: Хуанита вспоминала, что он был галантен, предупредителен, при диктовке извинялся, когда нужно было написать грубое слово, одевался опрятно и вообще вел себя как ангел. Роман пошел быстрее, и автор сообщал Скрибнеру, что это будет «лучшая книга, какую когда-либо какой-либо сукин сын написал». В сентябре прилетел Хотчнер для переговоров о публикации романа в «Космополитен», автор дал ему прочесть первые главы, наконец появилось название: «За рекой, в тени деревьев» (Across The River And Into The Trees).

По завершении работы он намеревался ехать к Адриане, а пока пригласил в гости ее брата – помочь выправить главы об Италии. Но этого оказалось недостаточно: он решил еще раз побывать в Европе. Мэри была против поездки – по ее рассказам, муж изнурял себя, чтобы закончить роман, принимал слишком много лекарств и был утомлен. Тем не менее они полетели в Нью-Йорк, там общались с Лилиан Росс, 19 ноября отправились пароходом в Гавр, а оттуда в Париж. «Космополитен», которому роман был обещан еще к 1 ноября, волновался и командировал Хотчнера присматривать за автором. Первая совместная поездка была приятна обоим: Папа показывал «Хотчу» Париж, отправились в автопробег по югу Франции, Хотчнер назвал путешествие своим «университетом», Хемингуэй говорил о спутнике как о «честном, умном, понимающем» человеке и «чудесном ребенке».

После Нового года, встреченного в Ницце, Хотчнер вернулся в Штаты, а Хемингуэи поселились в Венеции. Общество то же: Кехлеры, Франчетти, Иванчичи, занятия – рыбная ловля, утиная охота, ужины с большим количеством спиртного и прогулки с Адрианой, которых Мэри не вынесла и потребовала перебраться в Кортина д’Ампеццо. Прибыли туда в начале февраля, установился рабочий режим: по утрам писал, после обеда ходили на лыжах или охотились (пока от пороха не началось раздражение кожи). Книга была практически завершена: иллюстрации должна делать Адриана. Автор объявил жене, что возвращается в Венецию, а она вольна оставаться. Произошло ли в Венеции объяснение с Адрианой, неясно, но через две недели Хемингуэй примирился с женой, а та – с соперницей. 22 марта 1950 года супруги отплыли в Америку, две недели провели в Нью-Йорке, где встречались с Марлен Дитрих и вышедшим в отставку Дорман-Смитом. 17 апреля приехали домой – там уже ждали письма от Адрианы.

Тринадцатого мая появился очерк Росс: Хемингуэй сказал Скрибнеру, что Лилиан изобразила его мужланом – «точь-в-точь лошадиная задница», но с авторшей был безукоризненно вежлив. В том же месяце кубинская газета «Пренса либре» сообщала, что клубом «Наутико» и Национальной корпорацией по развитию туризма учрежден Международный конкурс ловцов крупной морской рыбы на призы Эрнеста Хемингуэя. Все рыболовные общества Кубы поддержали инициативу. Первые соревнования прошли с 26 по 28 мая, участвовали 36 лодок с экипажами из двух человек. Хемингуэй ни одного приза не получил, зато получила Мэри (она рыбачила с Тейлором Уильямсом) – за лучшего синего марлина весом 100 килограммов. Она фотографировалась с рыбиной и в жемчугах. Газеты назвали конкурс развлечением богатеньких туристов, чем Хемингуэй был сильно огорчен. Соревнование стало проводиться ежегодно и проводится поныне; Хемингуэй ни разу его не выиграл и года через три-четыре потерял к нему интерес.

«Скрибнерс» прислал гранки романа (первые главы с февраля уже публиковались в «Космополитене»), правил с помощью Хуаниты Дженсен, 1 июля работа была сдана. Решили отметить это рыболовной экспедицией: Хемингуэи, Фуэнтес и Роберто Эррера. По рассказу Фуэнтеса, хозяин был пьян, что повлекло очередное несчастье: упал, ударился головой о багор, кровь лилась ручьями, он был полускальпирован, требовал, чтобы ему оказали помощь на месте, но Фуэнтес, не спрашивая позволения, повернул на Гавану. (Море словно отталкивало его – хватит кататься, не так много осталось жить, иди, пиши, работай…) Доктор Эррера требовал ехать в клинику, больной отказался, велел зашивать рану дома, при этом его обожгли горящим спиртом, рана гноилась, заживала плохо. Работа кончилась, с любимой разлучили – опять начались приступы депрессии и раздражительности, скандалы с женой.

Эррера два года назад замечал: «Мэри же была не просто внимательна, она следила за каждым его движением и, ловя себя на этом, сама раздражалась. В отношении Эрнесто к ней появились новые качества: налет снисходительности и в то же время боязнь обидеть ее». Но теперь, кажется, он уже не боялся этого и оскорблял жену при гостях (ссоры с битьем посуды). Всем говорил о самоубийстве, писал Росс, что однажды заплыл далеко и не хотел возвращаться, но решил «не подавать дурной пример детям». Эррера утверждает, что в августе Хемингуэй дважды пытался покончить с собой – пришлось вывезти из усадьбы оружие. Этого прислуга не подтверждает, но свидетельствует, что состояние хозяина было ужасно. Срывался, скандалил с каждым встречным, набросился на кубинского журналиста Лисандро Отеро, который хотел пообщаться с ним в «Флоридите». В сентябрьском номере журнала «Боэмия» появилась карикатура на него – он обещал вызвать автора, кубинского художника Хуана Давида, на дуэль. Вдобавок начались боли в правой ноге, Эррера считал их психосоматическими, «лечил» электричеством и массажем – не помогало. Рентген, на котором настояла жена, показал: боли вызваны осколками, оставшимися от ранения в 1918-м. От операции больной категорически отказался. Мэри решила, что он сходит с ума. Он сказал ей, что ему не нужна помощь психиатра – он сам знает причины депрессии: «гордость, скука, отвращение» и сам справится. Но некоторые письма того лета, похоже, свидетельствуют об обострении душевной болезни.

Второго июня 1950 года, Майзенеру: «Меня достал Уилсон, который пишет о некоей таинственной вещи, которая повлияла на мою жизнь. Почему он не скажет, что это за вещь? Может, то, что мой отец застрелился? Или то, что я не выношу свою мать? Или то, что у меня была дважды прострелена мошонка, и я был ранен в правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу и оба колена? <…> У меня 22 видимых ранения (возможно, помимо скрытых), и я убил, по крайней мере, 122 человека, помимо тех, о ком я не могу знать наверняка. Последний, нет, не последний, а тот, чью смерть я перенес особенно скверно, был солдатом в немецкой форме и каске. Он ехал на велосипеде впереди отступающей части по дороге на Ахен, которую мы перерезали чуть повыше Сен-Кантена. Я не хотел, чтобы наши стреляли из крупнокалиберного пулемета и спугнули тех, что ехали следом за ним на бронетранспортерах, и сказал: „Оставьте его мне“, и застрелил его из карабина. Потом мы подошли обыскать его и поправить ловушку, и он оказался соврем мальчишкой, ровесником моего сына Патрика, а я прострелил ему позвоночник и пуля вышла через печень». Те же 122 убитых фигурировали в майском письме Дорман-Смиту и июньском – Скрибнеру; напоминаем, что двумя годами раньше их было только 26. А в романе «За рекой, в тени деревьев» герой убил «сто двадцать два верных. Не считая сомнительных».

Двадцать пятого августа 1950 года, Роберту Кантуэллу (американский писатель, критик): «Нельзя же все время сидеть дома, но стоит выйти, и как только что-нибудь случается, газеты тут как тут. Они почему-то не пишут ни о том, что ты встаешь на рассвете и принимаешься за работу; ни о том, что ты никогда не отказывался послужить своей стране; ни о том, что ты сам, твой брат и старший сын были ранены на последней войне; ни о том, что оба твои деда сражались и были ранены во время гражданской войны; ни о том, что ты был ранен врагом 22 раза, из них шесть раз в голову, и тебе прострелили обе ноги, оба бедра и обе руки; ни о том, что твоя единственная цель быть лучшим американским прозаиком… Я никогда не был святым. Боб, и в наш век жить куда труднее, чем в средние века, а ведь я прожил в нем полсотни лет, да плюс еще год. И может статься, скоро сенатор Маккарти, да провались он в преисподнюю, решит, что со мною пора кончать…

Надеюсь, у тебя все хорошо. Свяжись с Кеном (Кен Кроуфорд, американский журналист. – М. Ч.). Он был такой занятой, что, должно быть, не помнит меня. Но ты скажи ему, что я тот самый субъект, которого послали с приказом доставить его во что бы то ни стало. <…> Генерал Раймонд Бартон, командовавший 4-й пехотной дивизией, сказал мне, нет, приказал пойти, отыскать и привести Кена. Пущенный из танковой пушки бронебойный снаряд пробил стену дома, где находился КП, и, оторвав по колено ногу штабного капитана, прошел через заднюю стену чуть повыше голов двух отдыхавших на койках связистов. Нога упала на пол, но голос генерала Бартона, говорившего по телефону, даже не дрогнул, и я, как и было приказано, отправился за Кеном. Ногу капитана обожгло снарядом, и крови почти не было. Он просто удивленно смотрел на свою ногу. На улице я встретил этого героя Эрни Пила (американский журналист, погиб на фронте в 1945-м. – М. Ч.), хныкавшего оттого, что наши бомбардировщики накрыли своих… Я сказал ему, что на прошлой войне, чтобы накрыть цель, нам иногда приходилось вести огонь так близко от своих позиций, что погибало до двадцати процентов наших солдат. Он сказал, что у меня нет сердца. „Войди в дом, – ответил я, – и полюбуйся на эту ногу, она по-прежнему там, на полу. Ты сентиментальный дурак. И не говори со мной дурацким газетным языком, потому что сейчас я иду во второй батальон“».

Надо ли объяснять, что автор писем был ранен врагом лишь однажды (и вовсе не в голову и не в мошонку), а остальные увечья наносил себе сам, вообще не был ранен «22 раза», что Бартон ни с какими заданиями его не посылал? Тем же летом в письме Лэнхему он рассказывал, как в Испании мочился в кожухи пулемета, когда тот перегревался от стрельбы. Возможно, ему на самом деле казалось, что он стрелял из пулемета. Письма были странными не только из-за несусветных выдумок, но и по тональности. Майзенеру писал о Фицджеральде: «Он мертв, и вы его хороните, к добру или к худу… Ваша похоронная работа хороша. Почти так же хороша, как та, которую проделали над лицом моего отца, когда тот застрелился. Лицо запомнят более красивым, чем оно было. Гробовщик благодарит всех, кто пришел на похороны». Он уже рассылал подобные письма летом 1948-го, теперь все повторилось. Что послужило толчком, неясно, но питательной средой явно была праздность. Когда ему удавалось работать, он таких писем не писал.

Теперь о Маккарти, который «решит, что со мною пора кончать…». Этого сенатора называют родоначальником «охоты на ведьм», что не совсем верно. С 1934 года в США функционировала комиссия палаты представителей конгресса, созданная для борьбы с «подрывной и антиамериканской пропагандой», а в 1946-м получившая статус Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. В 1947 году президент Трумэн издал указ, запрещавший прием на работу в государственные органы «неблагонадежных элементов», то есть коммунистов и сочувствующих. Маккарти лишь вывел эту деятельность на телевидение. Он возглавлял подкомитет сената, проводивший слушания дел голливудских знаменитостей, заподозренных в симпатиях к «красным», и объявил, что располагает списком из 205 коммунистов, работающих в госаппарате, после чего стал популярен. Это длилось до 1954 года: Эйзенхауэр, избранный президентом в 1952-м, отрекся от Маккарти, его критиковали председатель республиканской партии Холл и министр обороны Стивенс. По инициативе сенатора Флэндерса была учреждена Комиссия по расследованию деятельности самого Маккарти. Через несколько лет он умер от алкоголизма. Многие люди из списков Маккарти, чиновники и деятели искусства, потеряли высокооплачиваемую работу. (Ах, Мандельштаму бы, Шаламову бы их страдания!) От его действий пострадали и знакомые Хемингуэя: Дороти Паркер, Лиллиан Хелман, Густаво Дуран.

Сам Хемингуэй никогда в комиссию не вызывался, в госучреждениях не служил, в Голливуде не работал, и нет данных, что Маккарти имел на него зуб, но 8 мая он отправил сенатору письмо с приглашением биться на кулаках: «Если вы потеряли конечности или голову во время боевых действий на Тихом океане (Маккарти служил в морской пехоте. – М. Ч.), то вам, конечно, можно посочувствовать. Но большинству людей вы просто наскучили, потому что им доводилось видеть настоящих солдат, которым досталось по полной. Иные видели даже убитых и вели им счет, и насчитали немало солдат по фамилии Маккарти. Но вас среди них не было, и мне не приходилось считать ваши нашивки за ранения… <…> Можете приехать сюда и сразиться бесплатно и без паблисити с таким старым чудаком, как я, которому стукнуло пятьдесят и который весит 209 фунтов и считает вас, сенатор, дерьмом, и готов дать вам в пору вашего расцвета хорошего пинка под зад».

Верил ли Хемингуэй в 1950 году, что убил «122 фрица» и что Маккарти его преследует? Судя по приведенным письмам – да, но есть и другие источники. Например, 11 сентября в интервью журналу «Тайм» он рассказал, что два года провел в море, выполняя задание военно-морского ведомства, потом попал в 4-ю пехотную дивизию, где «был только гостем, но старался быть полезным». Он – «литератор, а не военный, и никогда не утверждал, что был военным». И ни словечка об убитых фрицах, как и об ужасных ранах: отлично понимал, где можно фантазировать, а где нельзя. На ум приходит грубая версия: может, странные письма просто-напросто рождались под действием алкоголя?

В тот же период он вел интенсивную переписку с Марлен Дитрих – там тоже нет ничего о «122 фрицах», ведь перед женщиной нет нужды принимать угрожающие позы. Рассказывали о своих переживаниях: он о женах, она – о романе с Юлом Бриннером. Обменивались тонкими комплиментами, утешениями, нежными словами: «Где Вы, там мой дом. Я это ощущаю каждый раз, заключая Вас в свои объятия», «Я думаю, пришла пора признаться Вам, что я постоянно думаю о Вас. Я перечитала Ваши письма много раз и посоветовалась по Вашему поводу с несколькими доверенными людьми. Я поместила Вашу фотографию в своей спальне и, кажется, ничего не могу с собой поделать», «Вы с каждым днем все больше хорошеете, и уже пора всюду выставлять Ваши портреты в девять футов высотой. <…> Чего Вы в действительности хотите от работы и жизни? Если денег, я положу все сокровища мира к Вашим ногам» – последние строки Хемингуэй отправил Дитрих в том же месяце, что и безумное письмо Майзенеру. Вряд ли их отношения можно назвать романом – то был элегантный флирт, украшавший жизнь обоих.

О новом романе он написал Дитрих: «Я сваял большой кирпич и где-то через три недели представлю его Вам. Думаю, эта работа Вам очень понравится. В этом повествовании Вы не найдете ни себя, ни кого бы то ни было из нашего окружения. Я все сочинил, как я это умею, от первой до последней фразы». Дитрих ответила: «Я ощутила, будто ужасное, опасное животное по-хозяйски расположилось в моей комнате. И неизвестно, когда ждать его нападения, и Вы не знаете, когда оно убьет Вас. Пока я читала, мое сердце покрывалось гусиной кожей». Все женщины рыдали, когда Хемингуэй показывал им текст; он был уверен, что получилось отлично. «Космополитен» заплатил за сериализацию неслыханный гонорар в 85 тысяч долларов, бум был огромный, ходили слухи о полумиллионном тираже. В сентябре 1950-го, тиражом 75 тысяч, роман «За рекой, в тени деревьев» вышел в «Скрибнерс». Америка ждала и требовала шедевра.

Пожилой полковник Ричард Кантуэлл, американец, прошедший две войны (Хемингуэй говорил, что герой соединяет черты Лэнхема, полковника Чарльза Суини и его самого, каким он мог быть, если бы стал военным), приехал в Венецию, где бывал в Первую мировую: у него больное сердце, нового приступа он может не пережить, он прибыл прощаться с любимыми местами и любимой женщиной, а вернее – умирать. «Он уже давно подумывал о разных красивых местах, где бы ему хотелось быть похороненным, о тех краях, частью которых он хотел бы стать». «Смердишь и разлагаешься не так уж долго, зато станешь чем-то вроде навоза, даже кости и те пойдут в дело. Я бы хотел, чтобы меня похоронили где-нибудь подальше, на самом краю усадьбы, но чтобы оттуда был виден милый старый дом и высокие тенистые деревья. Вряд ли это доставит им так уж много хлопот. Я бы смешался с той землей, где по вечерам играют дети, а по утрам, может быть, еще учат лошадей брать препятствия и их копыта глухо стучат по дерну, а в пруду прыгает форель, охотясь за мошками».

Кантуэлл болен войной, ни о чем, кроме нее, не может думать, признается, что любит и ненавидит свое «ремесло»: «Отчего я такой ублюдок, отчего я не могу бросить свое военное ремесло и быть добрым и хорошим, каким мне хочется быть?» «Жаль, – подумал он, – что я люблю только тех, кто воевал или был искалечен. Среди остальных тоже есть славные люди, я к ним отношусь хорошо и даже с симпатией; однако настоящую нежность я питаю только к тем, кто был там и понес кару, которая постигает всех пробывших там достаточно долго». Он все сравнивает с войной – охоту на уток («На причале, перед длинным низким каменным зданием на самом берегу канала, были разложены убитые утки. Они были разложены неровными кучками. „Тут всего несколько взводов, ни одной роты, а у меня едва ли наберется и отделение“, – подумал полковник»), ужины, обеды, любовь: «Женщину теряешь так же, как теряешь батальон, – из-за ошибки в расчетах, приказа, который невыполним, и немыслимо тяжелых условий». «Разве тебе не приятно, что тебя любят? – Да, – сказал полковник. – Я чувствую себя так, словно был раньше на голом скалистом пригорке, – кругом камень, ямки не выроешь, нигде ни кустика, ни выступа, и вдруг оказывается, ты укрылся, ты в танке. Тебя теперь защищает броня, и поблизости нет ни одной противотанковой пушки».

Рената, юная красавица аристократка, в отличие от Адрианы, любит героя так же страстно, как и он ее; особую пряность их отношениям придает игра в отца и дочь. «– Я люблю тебя, ты, проклятая! Но ты ведь мне и дочка тоже. И что мне все наши потери, если нам светит луна, наша мать и отец наш? Ну а теперь пойдем ужинать.

Он прошептал ей это так тихо, что тот, кто не любит, никогда бы не услышал.

– Хорошо, – сказала девушка. – Хорошо. Но сначала поцелуй».

Рената готова выйти за Кантуэлла, но он не может позволить ей связать судьбу с больным стариком и уступает ее молодому сопернику. Теперь его жизнь кончена. Он в последний раз убивает, правда, всего лишь уток. «„Ну а теперь отдыхай“, – сказал себе полковник. – У тебя осталась одна забота – о себе, а это уже роскошь. Армии США ты больше не нужен. Тебе это ясно дали понять. С девушкой своей ты простился, и она простилась с тобой. Тут дело обстоит совсем просто. Стрелял ты хорошо, и Альварито все понимает. Ну что ж. Так какого же черта ты волнуешься? Ты же не из тех хлюстов, которые беспокоятся, что с ними будет, когда уже все равно ничем не поможешь? Думаю, что ты не такой».

И тут его схватило – он этого ждал с тех пор, как они собрали чучела.

«Еще два раза – и конец, – думал он, – хотя мне обещали, что я выдержу четыре. Я всегда был везучий, как последний сукин сын». Тут его опять схватило, и очень сильно.

– Джексон, – сказал он, – знаете, что однажды сказал генерал Томас Джексон? В тот раз, когда его настигла безвременная кончина? Я даже выучил это наизусть. За достоверность, конечно, не ручаюсь. Но так, во всяком случае, передают. «А. П. Хиллу приготовиться к атаке», – сказал он. Потом начал бредить. А потом сказал: «Нет, нет, давайте переправимся и отдохнем там, за рекой, в тени деревьев».

Хемингуэй сказал жене, что критики разделились на две категории: те, которые считают роман «лучшей прозой, когда-либо написанной», и те, кто видит в авторе «пьянствующего бездельника». Но первых почти не было: из крупных критиков лишь Джон О’Хара восторгался романом, остальные сочли его стиль «слащавым», диалоги «искусственными», всю книгу «манерной», «сентиментальной», «скучной», а главное, «вторичной». Она казалась «пародией на Хемингуэя»: описания охоты и еды, заимствованные из старых книг, но лишенные свежести. Пассажи о смерти были по-прежнему сильны и, наверное, производили бы впечатление, если бы не ощущение, что все это уже сто раз читано. «Но смерть – дерьмо, – думал он. – Смерть приходит к тебе мелкими осколками снаряда, снаружи даже не видно, где она вошла. <…> Она приходит с оглушительным скрежетом металла, когда ломается машина или когда просто отказывает управление на скользкой дороге. Но я знаю, что ко многим она приходит в постели как оборотная сторона любви. Я прожил с ней по соседству почти всю жизнь и отмеривал ее другим – в этом было мое ремесло».

Описания трупов уже граничили с дурновкусием: «Я первый раз в жизни видел, как немецкая собака жрет поджаренного фрица. Потом я видел, что за него принялась еще и кошка. Голодная кошка, хотя в общем и симпатичная с виду. Но ты бы могла себе представить, дочка, чтобы добрая немецкая кошка закусывала добрым немецким солдатом? Или что добрая немецкая собака может слопать окорок доброго немецкого солдата, поджаренный на белом фосфоре? Сколько можно рассказывать таких историй? Уйму, но что проку? Расскажи их хоть тысячу – войне все равно не помешаешь. Люди возразят: мы же теперь не воюем с фрицами, да и кошка ела не меня и не моего брата Гордона, тот был на Тихом океане. Может, Гордона съели крабы. А может, он просто растворился в океане. В Хертгене убитые превращались в сосульки, а холод стоял такой, что даже мертвые были румяными от мороза. Очень это было странно. Летом все мертвецы были серые и желтые, как восковые куклы. А зимой мертвецы были румяные».

Сколько можно рассказывать таких историй? Уйму, но что проку? Критики от них устали. Кантуэлла они назвали «карикатурой», над любовными сценами смеялись – времена меняются, что прежде было смело, теперь выглядело слащаво. Попадались и откровенные глупости, странные в устах военного: «– Тебе не нравятся танки? – Да. Не столько танки, сколько те, кто в них сидит. Броня превращает людей в наглецов, а это первый шаг к трусости, к настоящей трусости». Однако читателям роман понравился. Мужественный герой, юная красавица, любовь, благородство – голливудская история, и Голливуд тотчас пожелал ее приобрести. (Предлагали, по словам автора, 250 тысяч долларов, но его это не устроило.)

Одиннадцатого сентября 1950 года, Лэнхэму: «Рецензию в „Таймс“ написал Джон О’Хара. Он начал с того, что назвал меня лучшим писателем со времен Шекспира, и это, конечно, принесет мне немало „друзей“. Ну и заявление. Все хорошие писатели хороши по-своему. После Шекспира была, по крайней мере, дюжина очень хороших писателей. Кроме того, он не смог понять моей книги, поскольку не знал людей, о которых я обычно пишу… А я знаю всевозможных солдат, художников, дипломатов, воров, гангстеров, политиков, жокеев, тренеров, матадоров, много красивых женщин, аристократок, бомонд, спортсменов, профессиональных убийц, всяческих игроков, оголтелых анархистов, социалистов, демократов и монархистов… <…> Я также знавал рыбаков, охотников, бейсболистов, футболистов, Жоржа Клемансо, Муссолини (последнего слишком хорошо), экс-королей… Так что моя биография существенно отличается от биографии тех, кто судит обо мне с такой легкостью. Они всегда изображают меня простеньким, застенчивым сыном сельского врача, а с легкой руки Каули я стал еще и увальнем с плохим зрением…»

Аргументация очень характерная для Хемингуэя: если кто не знал воров, гангстеров и профессиональных убийц (кстати, не факт, что сам он был близко знаком с таковыми), то он и в литературе ничего смыслить не может. Ту же аргументацию использовал Юлиан Семенов: «Критика тогда не смогла подняться до Хэма. Чтобы подняться до его романов, можно и не быть талантливым, но обязательно надо пережить такую же последнюю любовь, и ночь в „Гритти“ за бутылкой вина, и холодный ветер, который задувал под одеяло на гондоле, и последние слезы итальянки, которая дала себе ученическое твердое слово никогда не плакать… Пусть не Италия – пусть костер в архангельском лесу, за Холмогорами, в весенний рассвет, когда уже разлетелся тетеревиный ток, и ты в шалаше на берегу Двины, а над тобой высоко-высоко тянет казара, или Ирак, берег Персидского залива, ночь, и пьяные матросы бьют женщину с растрепанными черными волосами, похожую на венецианку… Или… Это у каждого должно быть свое „или“. А если их не было и человек не может себе представить, как это бывает, или он не хочет поверить Старику, что именно так и бывает, – тогда пусть ругает его роман: это не больно и даже не обидно».

Эта логика кажется верной человеку неискушенному: нельзя писать о том, чего не пережил, и читать о том, чего не знаешь, тоже нельзя – все равно ничего не поймешь, и критиковать нельзя. Однако, следуя ей, получается, что если человек не убивал, он не может ни писать, ни читать, ни критиковать книги об убийствах, если молод – о стариках, если не рожал – о родах, если не умер – о смерти; зато любой стоматолог может оценить литературные достоинства книги о стоматологах, а алкоголик – об алкоголиках. И Хемингуэй, художник, изобретатель стилей, последовал этой наивной логике! Военные – Лэнхем, Дорман-Смит, генерал Блейкли, в конце войны принявший командование 4-й дивизией, – сказали, что в его книге «верно описаны военные операции» – стало быть, она прекрасна, а те, кто так не думает, идиоты. Но как тогда мог сам Хемингуэй, не знавший французской аристократии, оценить Пруста, не побывав в Ирландии – Джойса, не имея представления о России – Толстого и Тургенева?