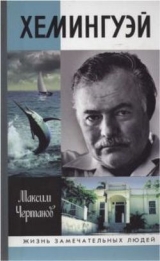

Текст книги "Хемингуэй"

Автор книги: Максим Чертанов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 45 страниц)

Весна и лето в Ки-Уэсте прошли тихо, в работе, если не считать бесконечных гостей – Спейсер, Дос Пассос, Мерфи (у них скоро умрет ребенок – Хемингуэй напишет, что нужно держаться, жить и заботиться друг о друге, но не горевать, ибо никто не живет вечно – утешать людей, потерявших близких, он не очень-то умел), Маклиши, Томпсоны, Уолдо Пирс, брат Лестер, кубинский художник Антонио Гатторно (ему помогал устроить выставку). Приехали ученые – Чарльз Адуаладер, директор Института естественных наук в Филадельфии, и ихтиолог Генри Фаулер, изучали тунца и марлина, выходили в море на «Пилар» (капитан – Хемингуэй, помощник – пожилой рыбак Карлос Гутьеррес), сказали, что благодаря сведениям, полученным от Хемингуэя, смогли внести дополнения в классификации, и даже назвали в его честь рыбу – «Neomerinthe Hemingwayi». Это был для него новый мир – не «простые» люди и не люди искусства – и он был заинтригован, растроган и польщен. Жаль, наверное, что ему немного доводилось общаться с учеными. Сними, включая и некоторых филологов, он держался уважительно, почти робко.

Восемнадцатого июля отправился в длительное плавание на «Пилар» с Гутьерресом и коком, рыбачил, потом осел в Гаване, дописывал «Зеленые холмы», вернулся 26 октября. Через пару недель вновь появился Дос Пассос с женой – он провел лето в Голливуде, писал сценарии. Поругались: Хемингуэй презрительно отозвался о работе сценариста, Дос и Кэтрин сочли, что он стал «знаменитым писателем и знаменитым охотником, свысока глядящим на смертных и поучающим всех и каждого». Из-за таких же пустяков он поссорился с Маклишем, с которым дружил 10 лет. Место старых друзей занимали новые – Сэмюелсон, начинающий писатель Эдгар Калмер, которому Хемингуэй помог деньгами и рекомендательными письмами. Эти новые друзья были очень молоды и к ним он относился по-отцовски. Его возраст уже приближался к тридцати пяти.

«Зеленые холмы» он начерно дописал в ноябре, на Рождество ездили с Полиной и Патриком в Пиготт, там единственным развлечением была охота на перепелов с тестем, да и та не удалась: простудился, сидел дома, правил рукопись, к середине января закончил. Приехал Перкинс, прочел книгу, предложил показать ее специалистам по африканской фауне и местным наречиям – автор отказался. Перкинсу не нравилась книга (он предлагал другой проект – собрание сочинений), к тому же автор требовал за сериализацию в «Скрибнерс мэгэзин» 15 тысяч долларов, а Перкинс предлагал три тысячи (сошлись на пяти). С мая 1935-го началась сериализация, осенью должна была выйти книга, а лето – время каникул. На Кубу на сей раз не поехали, выбрали другое место, славившееся пляжами и рыбалкой – Бимини, группу островков (входят в состав Багамских островов) в 40 километрах от Майами.

Местечко, как писал Хемингуэй Саре Мерфи, затмило даже Африку: нетронутая природа, чистейшая вода, полно рыбы, один, зато первоклассный, отель и никаких автомобилей, контингент – «веселящаяся компания богатых спортсменов, прибывших сюда на роскошных белоснежных яхтах», как писали советские хемингуэеведы, не упоминая, что герой сам был одним из этих спортсменов, только яхта у него была зеленая. (Богатый спортсмен не обязательно бездельник: почти все из той компании имели профессию или бизнес.) Отплыли в начале апреля: Хемингуэй, Томпсон, Дос Пассос с Кэтрин и двое матросов. Полина, дети и Вирджиния должны были присоединиться позднее. Охотились на тунца и попутно на акул, которые набрасывались на плененную рыбу: это был враг, для борьбы с которым хотелось задействовать все средства, включая огнестрельное оружие. Хемингуэй стрелял в акул из револьвера, попал, естественно, себе в ногу, пришлось вернуться домой и лечиться (он написал об этом юмореску в «Эсквайр»), Перед вторичным отплытием (к команде присоединился Майк Стрэйтер) Хемингуэй купил у другого спортсмена ручной пулемет. Подцепили тунца, опять напали акулы, стали стрелять в них из пулемета, хитрые акулы увернулись, расстреляли одного тунца. После этого спутники Хемингуэя упросили его оставить пулемет в покое.

На Бимини новым другом стал Майкл Лернер, крупный бизнесмен и страстный рыбак: разработали регламент соревнований, кодекс рыболова-спортсмена, решили учредить клуб. Хемингуэю везло: в первые же дни он поймал двух громадных тунцов. Соревнования перемежались вечеринками и поединками любителей бокса: в одном из них, с сыном владельца журнала «Кольерс» Кнаппа, была одержана победа, другие, с профессионалами Томом Хини и Уиллардом Сандерсом, были остановлены «по взаимной договоренности». Жил Хемингуэй сначала в отеле, потом приобрел коттедж, названный «Марлин-хауз». Хотел остаться до октября, но чувствовал себя неважно, и «Пилар» нуждалась в ремонте – в середине августа пришлось вернуться в Ки-Уэст.

Среди ожидавшей почты была посылка от Гингрича, а в ней – вышедший в Москве сборник рассказов, озаглавленный «Смерть после полудня», и майский номер советского журнала «Интернациональная литература» со статьей «Трагедия мастерства». (В январском номере того же журнала за 1934 год был опубликован рассказ «Убийцы».) Статью о творчестве Хемингуэя написал его ровесник Иван Александрович Кашкин, критик и переводчик; первый перевод из Хемингуэя он опубликовал в 1927 году.

«Вы читаете невеселый рассказ излюбленного хемингуэевского героя, всегда одного и того же, несмотря на разные имена, и начинаете осознавать: то, что казалось авторским лицом – это Маска… Вам представляется человек, болезненно сдержанный, всегда замкнутый и осторожный, очень целеустремленный, очень усталый, приближающийся к последней черте, изнемогающий под грузом обстоятельств. <…> Неизбывная печаль его усмешки обусловлена трагической дисгармонией в душе автора, физическими страданиями, ведущими к распаду». Говоря о физических страданиях, Кашкин имел в виду последствия автомобильной аварии, слухи о которой докатились до Москвы, но не только ими он объяснял трагедию Хемингуэя: главная трагедия заключалась, разумеется, в том, что автор не имел четкой политической позиции и вследствие этого его душу заполнили «одиночество и вакуум». Правда, виноват был не он, а «машина буржуазного строя, перемалывающая отборный человеческий материал, дабы превратить его в тщательно замаскированную, приглаженную пустоту».

Хемингуэю статья очень понравилась. Почему? Сам факт, что его книгу знают в далекой России, привел его в восторг, о чем он сообщил Перкинсу, но этого мало. Ему польстило, что русский называл его «превосходным мастером слова» и «великолепным спортсменом»? Да, но более всего, вероятно, тронуло, что Кашкин охарактеризовал его как фигуру трагическую (в заглавии следующей статьи Кашкина о нем тоже будет слово «трагедия»). Американцы и европейцы, знакомые с Хемингуэем и имевшие представление о его образе жизни, трагизма замечать не хотели: они видели благополучного человека, переезжающего с одного шикарного курорта на другой; аварию, к которой привело управление в нетрезвом виде, они могли расценить в лучшем случае как трагифарс. И все же правы были не они, а Кашкин, ибо сам Хемингуэй воспринимал свою жизнь как трагедию, а только это и важно. Но в таком случае дама, страдающая из-за дешевизны своих жемчугов, вправе считать себя трагической фигурой? Да – если она сумеет передать свое трагическое мироощущение в книге так, чтобы мы поверили…

Девятнадцатого августа Хемингуэй ответил письмом, где наряду с выдумками о своей жизни (которые Кашкин принял за чистую монету) изложил принципы творчества: «Теперь все стараются запугать тебя, заявляя устно или в печати, что если ты не станешь коммунистом или не воспримешь марксистской точки зрения, то у тебя не будет друзей, и ты окажешься в одиночестве. Очевидно, полагают, что быть одному – это нечто ужасное; или что не иметь друзей страшно. Я предпочитаю иметь одного честного врага, чем большинство тех друзей, которых я знал. Я не могу быть сейчас коммунистом, потому что я верю только в одно: в свободу. Прежде всего я подумаю о себе и о своей работе. Потом я позабочусь о своей семье. Потом помогу соседу. Но мне дела нет до государства. Оно до сих пор означало для меня лишь несправедливые налоги. Я никогда ничего у него не просил. Может быть, у вас государство лучше, но, чтобы поверить в это, мне надо было бы самому посмотреть. Да и тогда я немногое узнаю, потому что не говорю по-русски. <…>

В какие бы времена я ни жил, я всегда смог бы о себе позаботиться; конечно, если бы меня не убили. Писатель – как цыган. Он ничем не обязан любому правительству. И хороший писатель никогда не будет доволен существующим правительством, он непременно поднимет голос против властей, а рука их всегда будет давить его. С той минуты, как вплотную сталкиваешься с бюрократией, уже не можешь не возненавидеть ее. Потому что, как только она достигнет определенного масштаба, она становится несправедливой. <…> Если вы думаете, что такие взгляды грозят опустошенностью и делают из личности человеческий брак, то, по-моему, вы не правы. <…> Если ты веришь в свое дело, как я верю в важность работы писателя, и непрестанно работаешь, – у тебя не может быть разочарования, разве что ты слишком падок до славы. И только не можешь примириться с тем, как мало времени отпущено тебе на жизнь и на то, чтобы сделать свое дело. <…> Приятно, когда есть человек, который понимает, о чем ты пишешь. Только этого мне и надо. Каким я при этом кажусь, не имеет значения. Здесь у нас критика смехотворна. Буржуазные критики ни черта не понимают, а новообращенные коммунисты ведут себя, как и подобает новообращенным: они так стараются быть правоверными, что их заботит только, не было бы ереси в их критических оценках».

Заочное общение с Кашкиным продлится лишь до 1939 года, но теплые воспоминания останутся. «Есть в Советском Союзе молодой (теперь, должно быть, старый) человек по имени Кашкин. Говорят, рыжеголовый, теперь, должно быть, седой. Он лучший из всех критиков и переводчиков, какие мною когда-либо занимались», – напишет Хемингуэй Симонову в 1946 году, а Кашкин – своему гимназическому другу А. А. Реформатскому в 1960-м: «Сашинэ ты мое, Сашинэ! / Есть в Гаване старик краснорожий, / На тебя бородою похожий, / Может, вспомнит и он обо мне…» Первая книга о Хемингуэе на русском языке, написанная Кашкиным, выйдет в свет для обоих посмертно – в 1966-м.

* * *

Тридцать первого августа объявили штормовое предупреждение – на Ки-Уэст шел ураган. Ночью 2 сентября он достиг острова, Хемингуэй выходил, беспокоясь за яхту, с ней все обошлось, но наутро он узнал, что последствия были ужасны.

В Ки-Уэст находилось несколько лагерей, где нанятые государством безработные, преимущественно ветераны Первой мировой, строили дорогу. Власти пытались эвакуировать рабочих, но сделали это с запозданием, и предназначенный для них поезд ураган сорвал с рельсов. Лагеря были плохо укреплены, погибло около тысячи рабочих и несколько местных жителей. Хемингуэй вышел в море с Бра Сандерсом, пытались спасти кого-нибудь – живых не было. Он писал Перкинсу, что в этот день увидел столько мертвых, сколько не видел с лета 1918 года. Редактор коммунистического журнала «Нью мэссиз» Джозеф Норт предложил Хемингуэю написать о катастрофе. Он написал статью «Кто погубил ветеранов войны во Флориде». «Кто послал их на Флоридские острова и бросил там в период ураганов? Кто виновен в их гибели?»

Статья была великолепная – о чем о чем, а о смерти Хемингуэй писать умел как никто, – но с журналом произошел конфликт: автор употребил глагол kill, которым обозначают действие, повлекшее гибель человека, а редакция самовольно заменила его на murder, то есть «преднамеренное преступное убийство». Перкинсу Хемингуэй писал, что по-прежнему не питает к левым, как и к правым, ни малейшей симпатии, но после публикации в «Нью мэссиз» многие подумали, что он наконец стал «красным», и на него посыпались письма от левых литераторов, выражавших надежду, что он обрел идеалы. Он отвечал вежливо и сухо: свой единственный идеал по-прежнему видит в том, чтобы правдиво писать о жизни.

Двадцать пятого октября тиражом в 10 500 экземпляров вышли «Зеленые холмы Африки» с посвящением Персивалю, Томпсону и Салливану, с иллюстрациями художника Шентона. Хемингуэй был в это время в Нью-Йорке, по свидетельству Перкинса, волновался, предвидя злобные отзывы критиков. Они были разные. Хвалебные: «лучшая книга об охоте», «магическая, легкая, ясная проза», «великолепные портреты людей». «Я прочла книгу Хемингуэя „Зеленые холмы Африки“. Она произвела очень сильное впечатление. Когда я оказалась там, это мерцание, этот свет, это тепло и эти краски, которые так отличались по яркости от всего, что есть в Европе, все это совершенно очаровало меня. Это напоминало мне художников-импрессионистов – Мане, Моне, Сезанна», – писала Лени Рифеншталь. Но преобладали ругательные рецензии: «миленькая книжечка», «писания обо всем и ни о чем». Льюис Ганнетт: «Очередное сафари», Эдмунд Уилсон: «Единственная по-на-стоящему слабая книга Хемингуэя». Писатель Эбнер Грин, поклонник Хемингуэя, в журнале «Америкен критерион» опубликовал открытое письмо: такой автор должен писать о чем-то более значительном, нежели охота и рыбалка. Хемингуэй ответил ему то же, что Кашкину: писатель никому ничего не должен. Книга не имела успеха и у публики, которой нужен сюжет – любовь, преступление, интриги; эссе она не любит. Правдивое описание жизни? Но как проверишь, ведь такая жизнь доступна лишь богачам. А для подростков, любящих читать о путешествиях, книга слишком заумная… Хемингуэй был в отчаянии и ругал Перкинса за высокую цену на книгу и плохую рекламу.

Фицджеральд написал, что «Зеленые холмы» – очень слабая работа, Хемингуэй отозвался: «Рад отметить, что ты по-прежнему не умеешь отличить хорошую книгу от плохой». Приглашал бывшего друга на Кубу, чтобы присутствовать при очередном перевороте: «Если на тебя действительно навалилась тоска, застрахуй себя на кругленькую сумму, а уж я позабочусь о том, чтобы ты не остался в живых… Я напишу чудесный некролог, из которого Малькольм Каули вырежет лучшие куски для „Нью рипаблик“». Фицджеральд шутливого тона не поддержал и от приглашения отказался.

Поздней осенью 1935 года Хемингуэй писал второй рассказ о Гарри Моргане, «Возвращение контрабандиста» (The Tradesmen Return), герой доставляет спиртное с Кубы в Ки-Уэст, таможенная охрана ранит его, он теряет руку; текст вышел в «Космополитен» в марте 1936-го, а в январе того же года в «Эсквайре» появилась аналитическая статья «Крылья над Африкой» – о нападении фашистской Италии на Абиссинию. «Следующий ход Италии мне сейчас представляется таким: она постарается путем тайного сговора с европейскими державами обеспечить себе свободу действий и добиться отмены санкций, ссылаясь на то, что ее военное поражение неминуемо приведет к победе „большевизма“ в стране. Иногда государства с демократическим образом правления объединяются, чтобы помешать какому-либо диктатору осуществить свои империалистические замыслы (особенно если их собственные империалистические владения достаточно прочно защищены). Но стоит такому диктатору завопить о большевистской угрозе как неизбежном следствии его поражения – и сочувствие немедленно окажется на его стороне».

Это один из блестящих образцов поздней хемингуэевской публицистики – здесь и афоризмы («Долго любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки»), и глубокие мысли, применимые не только к Италии («Во время диктатуры опасно иметь хорошую память. Нужно приучить себя жить великими свершениями текущего дня. Пока диктатор контролирует прессу, всегда найдутся очередные великие свершения, которыми и следует жить»), и жуткие картины смерти: «Но главное, о чем дуче следовало бы умалчивать перед своими солдатами, это не опасность угодить после смерти в желудок стервятника, а то, что марабу и стервятники делают с ранеными. Каждый итальянский солдат должен усвоить одно правило: если ты ранен и не можешь подняться на ноги, то хотя бы перевернись лицом вниз».

После этого два месяца ему не писалось; был раздражителен, «кидался» на людей, поссорился с отдыхавшим в Ки-Уэст поэтом Уоллесом Стивенсом (тот в разговоре с гостившей у брата Урсулой плохо отозвался о его творчестве), даже избил его (Стивенс был пожилым человеком), о чем написал Саре Мерфи хвастливый отчет на четырех страницах. У него гостил Уолдо Пирс с семьей, возился со своими и хемингуэевскими детьми, утирал им носы, хозяин за глаза назвал его «одомашненной коровой» и «старой курицей», ведущей себя не по-мужски. Сам он опустился внешне, одевался неряшливо, в том числе при гостях, подолгу не брился, не расчесывал волос, не менял белья: это началось пару лет назад как сознательное «опрощение», завершающий штрих в противопоставлении себя «этим с принстонскими дипломами», «трусам» и «педикам» и переросло в привычку. Что дурного в том, что человек одевается как ему удобно? Да ничего, если это вызвано необходимостью или если человек всегда себя так вел – но Хемингуэй-то в молодости был по-кошачьи чистоплотен, франтоват, уделял немалое внимание прическе… Он погрузнел, расплылся, лицо, все еще очень красивое, обрюзгло; он чрезмерно много пил и ел, принимал никем не прописанные лекарства, жаловался на бессонницу.

Годом раньше подобное состояние началось у Фицджеральда, и тот осенью 1935 года написал миниатюру «В самый темный час», положившую начало серии эссе «Крушение», опубликованной в «Эсквайре» вначале 1936-го. «Мой измочаленный мозг и больные нервы подобны смычку с лопнувшей струной, застывшей над рыдающей скрипкой. Я вижу, как из-за коньков крыш выплывает ужас, леденящий ужас, который вселяется в меня. Я ощущаю его в пронзительных клаксонах полуночных такси, в доносящейся издалека заунывной песне горланящих бражников. <…> Ужас утраты овладевает мной. Боже, кем бы я мог стать, доведись мне свершить все, что потеряно, растрачено, угасло, кануло в небытие и чего уже нельзя воскресить! <…> Страх надвигается теперь, как гроза. Что, если эта ночь – предтеча ночи после смерти? Что, если за всем этим последует вечное прозябание на краю пропасти, когда все скверное и дурное выплеснется наружу и все грязное и низменное кажется впереди? Не осталось ни выбора, ни дороги, ни надежды, лишь бесконечное повторение омерзительного и трагического. Может быть, мне придется вечно обивать пороги жизни, и я буду не в силах ни вступить в нее, ни вернуться назад. Часы бьют четыре, я превращаюсь в призрак».

Хемингуэй требовал от писателей правдивости, но не одобрял исповедальности: можно говорить о физических страданиях, о пережитых трагедиях («Меня подстрелили, меня искалечили, и я ушел подранком»), но эти муки должны выглядеть как нечто внешнее (враждебные силы подстрелили, искалечили); признаться же, что ты сам нехорош, слаб, совершаешь ошибки и жалеешь о них – не по-мужски. Он написал Перкинсу, что «Крушение» ему «омерзительно»: нечего «выставлять напоказ свое слюнтяйство», Скотт – «трус, которого на войне расстреляли бы за дезертирство», человек, который «из молодости перепрыгнул в старость, минуя зрелость». Это был его первый по-настоящему оскорбительный отзыв о Фицджеральде. Кажется, теперь их дружба умерла. Оба сделали для этого все возможное.

В марте в Ки-Уэст появилась Джейн Мейсон, а в апреле Полина с Грегори уехала на два месяца в Пиготт (Патрик остался с отцом и няней) – после, а может, и вследствие этого Хемингуэя наконец «прорвало» и он почти без перерыва написал три сильнейших текста: то была его «болдинская осень».

Глава двенадцатая ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ

Критики говорили Хемингуэю, что он напрасно избегает прямого авторского высказывания: литература не суррогат живописи, каждый вид искусства имеет свои возможности, отказываться от которых – все равно что свести кинематограф к съемке театральных спектаклей. Он отвечал, что обойдется без авторских высказываний. Незачем писать «он был добрый» – надо так передать позу, речь, интонации, что читатель сам разберется, какой персонаж добрый, какой нет. На самом деле Хемингуэй в романах авторские высказывания употреблял (например, рассуждение о характере Роберта Кона, которым открывается «Фиеста»), широко использовал их в таких эссе, как «Смерть» или «Зеленые холмы», а также в рассказах, когда считал нужным. Первый из текстов весны – лета 1936-го, написанный в марте «Рог быка» (The Horns of the Bull), не столько изображает, сколько повествует, и начинается как классический роман – с обстоятельного изложения биографии героя.

«В Мадриде полно мальчиков по имени Пако – уменьшительное от Франсиско, – и есть даже анекдот о том, как один отец приехал в Мадрид и поместил на последней странице „Эль Либераль“ объявление: „Пако жду тебя отеле Монтана вторник двенадцать все простил папа“, и как пришлось вызвать отряд конной жандармерии, чтобы разогнать восемьсот молодых людей, явившихся по этому объявлению. Но у того Пако, который служил младшим официантом в пансионе Луарка, не было ни отца, от которого он мог ждать прощения, ни грехов, которые нужно было прощать. <…> Это был складный подросток с очень черными, слегка вьющимися волосами, крепкими зубами и кожей, которой завидовали его сестры; и улыбка у него была открытая и ясная. Он был расторопен и хорошо справлялся со своим делом, любил своих сестер, казавшихся ему красавицами и умницами, любил Мадрид, для него еще полный чудес, и любил свою работу, которой яркий свет, чистые скатерти, обязательный фрак и обилие еды на кухне придавали романтический блеск».

В пансионе живут второразрядные матадоры, которых автор тоже описал (не нарисовал): «Матадор-трус прежде, до страшной раны в живот, полученной им в одно из первых его выступлений на арене, был на редкость смелым и замечательно ловким, и у него еще сохранились кое-какие замашки от времен его славы». «Матадор, который был болен, больше всего боялся показать это и считал своим долгом не пропускать ни одного блюда, которое подавалось к столу. У него было очень много носовых платков, которые он сам стирал у себя в комнате, и за последнее время он стал распродавать свои пышные костюмы». Пако, наслушавшийся матадорских рассказов, мечтает стать матадором: «Столько раз он видел рога, видел влажную бычью морду, и как дрогнет ухо, и потом голова пригнется книзу, и бык кинется, стуча копытами, и разгоряченная туша промчится мимо него, когда он взмахнет плащом, и снова кинется, когда он взмахнет еще раз, потом еще, и еще, и еще, и закружит быка на месте своей знаменитой полувероникой, и, покачивая бедрами, отойдет прочь, выставляя напоказ черные волоски, застрявшие в золотом шитье куртки, а бык будет стоять как вкопанный перед аплодирующей толпой». Впрочем, Пако сам не знает чего хочет, он совсем ребенок: «Он еще не разбирался в политике, но у него всегда захватывало дух, когда высокий официант говорил про то, что нужно перебить всех священников и всех жандармов. <…> Сам он хотел бы быть добрым католиком, революционером, иметь хорошее постоянное место, такое, как сейчас, и в то же время быть тореро».

Боем быков бредит и официант Энрике, постарше Пако, за мытьем посуды они говорят о корриде и играют в нее; Энрике объясняет, что исполнять эффектные вероники мало – нужно преодолеть страх: «Если бы не этот страх, в Испании каждый чистильщик сапог был бы матадором». Но Пако «знал, что не боялся бы. А если бы он и почувствовал когда-нибудь страх, он знал, что сумел бы проделать все, что нужно». Чтобы проверить смелость Пако, посудомойки затевают страшную игру: Энрике привязывает к ножкам табуретки столовые ножи и, изображая быка, нападает на Пако-матадора. Нечаянно он наносит мальчику смертельную рану в живот. «Он умер, как говорится, полный иллюзий. И он не успел потерять ни одной из них, как не успел прочесть до конца покаянную молитву. Он не успел даже разочароваться в фильме с Гарбо, что уже две недели разочаровывал весь Мадрид…» Редактор «Космополитен» Гарри Бартон, приехавший в Ки-Уэст с предложением баснословных гонораров в 40 тысяч долларов за роман и от 3000 до 7500 за рассказ, этот великолепный текст, в котором нет ни «живописности», ни нарочитой сухости, ни назойливой декларации «мужчинства», а лишь невыносимая жалость и печаль, забраковал. Гингрич был умнее: «Рог быка» появился в июне 1936 года в «Эсквайре». А у автора к 19 апреля уже было готово «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» (The Short Happy Life of Francis Macomber).

Хемингуэй написал этот знаменитый рассказ не после своего сафари, а после того, как в 1935-м в Африку съездила Джейн Мейсон, которая наконец смогла воссоединиться с Купером. Прототипы не вызывают у литературоведов сомнения: миссис Макомбер – Джейн, охотник Уилсон – собирательный образ, вдохновленный Персивалем, Купером и фон Бликсеном, а также самим автором, каким он себе грезился. Сложнее с Макомбером: кто он? Хемингуэй говорил, что это портрет некоего американца, о котором рассказал Персиваль. А Персиваль объяснял журналистам, что никакого «Макомбера» не знал, с женами клиентов не жил и ни одна из них мужа не убивала. Люди любят, чтобы сюжет был «списан с натуры». Но Хемингуэю не было нужды в чужом сюжете – он мог почерпнуть у Персиваля лишь эскиз характера.

Наиболее очевидный смысл рассказа – преодоление страха, история о том, как человек становится мужчиной, проходя инициацию под руководством наставника. Макомбер убегает от льва, потом ранит его, но боится добить, а когда все-таки идет, опять проявляет страх, и его жена, выказывая презрение, проводит ночь с Уилсоном; но во время следующей охоты (правда, не на льва, а на буйвола, причем из движущейся машины: буйвол – опасное и сердитое животное, но автомобиль позволяет удрать), Уилсон наконец побеждает страх и его охватывает восторг. «Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезнее событие, чем невинность потерять. Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной. И женщины это чувствуют. Нет больше страха».

Жена, увидев, что муж стал мужчиной и теперь сильнее ее, его возненавидела:

«– Оба вы болтаете вздор, – сказала Марго. – Погонялись в машине за тремя беззащитными животными и вообразили себя героями.

– Прошу прощения, – сказал Уилсон. – Я и правда наболтал лишнего. – Уже встревожилась, подумал он.

– Если ты не понимаешь, о чем мы говорим, так зачем вмешиваешься? – сказал Макомбер жене.

– Ты что-то вдруг стал ужасно храбрый, – презрительно сказала она, но в ее презрении не было уверенности. Ей было очень страшно».

Миссис Макомбер застрелила мужа – нечаянно или нарочно, можно только гадать. Рассказ называют «женоненавистническим»; особенно ему досталось от феминисток в 1960-е годы и позже. В эссе «Искусство короткого рассказа» (1959) Хемингуэй говорил, что образ Марго Макомбер вдохновила одна «подлейшая сука», которую он встретил, когда она была прекрасна, и он «всей душой принадлежал ей», а Хотчнеру прямо сказал, что эта «сука» – Джейн Мейсон. Но что дурного она ему сделала? Джейн любила Купера, но Хемингуэй знал об этом с самого начала. В июне 1936-го, когда Джейн на Багамах встретила Гингрича, между ними завязался роман – вот это Хемингуэя рассердило. Он был рассержен еще больше, когда летом 1937-го Джейн уехала в Мексику с лесбиянкой Вирджинией Пфейфер, после чего его отношения с ней порвались. (Джейн впоследствии не раз выходила замуж, в том числе за Гингрича, сильно пила, страдала депрессиями, но дожила до глубокой старости.) Но «Макомбер»-то написан до всех этих событий! В апреле 1936-го, когда Хемингуэй над ним работал, Джейн жила в Ки-Уэст с мужем: она «бросила» Хемингуэя? «Отказала» ему? Никто ничего не знает. Престарелую Джейн расспрашивали репортеры, та говорила, что они с Хемингуэем собирались пожениться, да не вышло, однако ее внуки считают, что она страдала маразмом и путала одного мужчину с другим. А тогда, прочтя «Макомбера», Джейн в ответ написала пьесу «Сафари», где героиня пытается самоутвердиться на мужской лад. Неизвестно, что думал об этой пьесе Хемингуэй.

Двадцать четвертого апреля он отплыл на Кубу, путешествие, длившееся месяц, было неудачным: «Пилар» барахлила, марлины не ловились, Гутьеррес почти ослеп. 4 июня, когда яхту починили, уехал с Полиной и Вирджинией на Бимини, где обнаружил «веселящуюся компанию богатых спортсменов»: Лернера, Купера, Мейсонов, издателя-миллионера Фаррингтона, сотрудника американского посольства на Кубе Бриггса; к дню рождения Хемингуэя подъехал Гингрич. Как уговаривались прошлым летом, основали рыболовно-спортивный клуб: Хемингуэй – президент, Лернер и Фаррингтон – заместители. (В 1940-м на средства Лернера будет создана Международная ассоциация рыболовов-спортсменов, где Хемингуэй получит пост вице-президента.) Проводили соревнования, построили коптильню для рыбы. Единственное, что раздражало Хемингуэя – членство в клубе женщин, «геморроя», как называл он их в письме Лернеру. Одной из них была миссис Гриннелл, жена бизнесмена; на ее яхте гостила писательница Марджори Киннан Роулингс (у нее с Хемингуэем был один издатель и общий друг – Перкинс), оставившая о том лете воспоминания.

Будучи наслышана о Папе, Роулингс ожидала увидеть громилу, который из всех «выколачивает дерьмо», и услышать от него, что бабе в литературе делать нечего, а обнаружила «милого, застенчивого, чувствительного человека» с ласковыми глазами и негромким нежным голосом, выразившего восхищение ее книгами; беседовал он исключительно об искусстве, очень интеллигентно. Но вскоре Роулингс заметила, что это «белое и пушистое» может во мгновение ока превратиться в «громилу»: оскорбить человека, учинить скандал из-за пустяка. Роулингс полагала, что Хемингуэй страдает из-за внутреннего конфликта – в нем борются литератор и «веселящийся богатый спортсмен». «Спортсменов», по ее мнению, отделяло от писателей не богатство, а восприятие мира: они вечно наслаждаются, не замечая чужого страдания. Хемингуэя она убеждала (с ее слов), что «спортсмены» восхищаются его славой и спортивными успехами, ничего не понимая в его работе, предрекала, что бесконечные развлечения и попойки его погубят. (Сама Роулингс, впрочем, не чуждалась «спортсменов» и светской жизни.) Он отвечал, что привык к рыбалке с детства, ничего крамольного в том, чтоб иметь яхту и отдыхать на Багамах, не видит, литература – главное дело жизни, но когда не пишется, надо чем-то заниматься, «чтобы не сойти с ума»; пить он умеет, рыбалка и искусство ему одинаково нравятся, никакого конфликта нет.