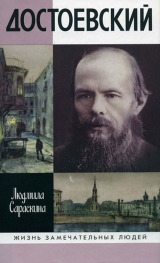

Текст книги "Достоевский"

Автор книги: Людмила Сараскина

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 58 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]

Автор «Дневника» недооценивал «обиды словом» – оно задевало и обижало, кажется, куда больнее, чем все прочие рассуждения. Но в них-то и была суть дела. «Жидовство», «идея жидовская», «охватывающая весь мир, вместо “неудавшегося” христианства», – это, по мнению писателя, прежде всего идея буржуазности. «Всяк за себя и только за себя и всякое общение между людьми единственно для себя» – таким видел он нравственный принцип большинства «теперешних» людей. Этот принцип заместил прежний мировой строй и стал главной идеей столетия во всем европейском мире. XIX век возвел всегдашние устремления человека к материальному достатку в высший принцип, узаконил представление о свободе как о личном богатстве.

«Наступает вполне торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских народов. Наступает, напротив, матерьялизм, слепая, плотоядная жажда личного матерьяльного обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами – вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей».

В определении своей эпохи как буржуазной, отвечающей «еврейскому духу», Достоевский вряд ли был оригинален; формулы о ростовщическом духе, безжалостной эксплуатации русского крестьянства со стороны капиталиста-еврея, о том, что «еврей любит торговать чужим трудом» и предпочитает посредническую деятельность, о том, что «верхушка евреев воцаряется над человечеством всё сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть», писали задолго до Достоевского. Однако в обвинениях, которые он предъявляет в адрес еврейского народа за все 40 веков его бытия, содержались характеристики социальные, а не национальные или религиозные. Несмотря на горькие слова о ростовщиках и религиозных фанатиках, рассуждая о дурных качествах евреев запальчиво и страстно (как страстно и горячо Ф. М. рассуждал обо всем), он был совершенно искренним, когда доказывал, что никогда не испытывал к евреям ненависти как к народу.

Писатель обращается к своим корреспондентам с чередой вопросов. «Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея как народа, как нации? Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но – но лишь на словах: на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опятьтаки: когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю, раз навсегда, с тем, чтоб уж потом об этом и не упоминать особенно».

Далее читатель «Дневника» должен был решить для себя: верить или не верить признанию писателя, и если все же верить, то попытаться вникнуть в логику аргументов на щекотливую тему.

Еще в начале публицистического поприща Достоевский как издатель «Времени» выступал против национализма крайних славянофильских изданий. «Узкая национальность не в духе русском», – заявлял он, замечая, что русские привыкли выставлять перед всем миром свои недостатки, готовы толковать о своих язвах, бичевать самих себя «во имя негодующей любви к правде...».

«Время» регулярно публиковало материалы о бедственном положении еврейского населения, проживающего в чертах оседлости Российской империи. «Евреи стеснены весьма значительно, – сообщалось в десятом номере за 1862 год. – Живут они обыкновенно в страшной тесноте и в своих занятиях, ремеслах соперничают друг с другом до последней крайности, чтобы каким-нибудь образом просуществовать. В каком-нибудь крошечном местечке случается встретить двух или даже трех весьма искусных ювелиров, десяток слесарей, двадцать кузнецов и множество других ремесленников... И толпятся они таким образом у самой границы соседней губернии, где не имеют прав гражданства. Если есть хоть тень правды в том, что евреи вредят христианскому населению того края, в котором они живут, разоряя крестьян своим настойчивым добыванием барышей, то на это есть одна только причина: невозможность вселиться туда, где нужна их работа, где они могут быть полезны прямым честным трудом».

В полемике с газетой «День», которая усматривала угрозу для христианства в тех евреях, которые благодаря реформам получили высшее образование, «Время» (1862, № 1—2) писало: «Против кого вы воюете? Не это ли называется слепою враждою, которая ведь очень последовательна, то есть до конца неразумна? Если бы в иудействе было что-нибудь вредное для христианства, охранение от этого вреда, очевидно, может заключаться только в его вере. “День” ищет другой охраны: он желал бы видеть его в законе; ему стоит еще сделать шаг – и он будет искать в огне и мече».

Возвращаясь пятнадцать лет спустя к больной теме, Достоевский имел право утверждать, что никогда не искал среди чужеземцев или инородцев виновных за русские беды – тому доказательством было все им написанное: сотни персонажей русского происхождения «сочиняют» русскую жизнь, творят русскую трагедию, изобретая свои или заимствуя чужие теории и решая, как перевернуть Россию вверх дном.

Русская чиновница-ростовщица Алена Ивановна берет с нищих русских студентов «жидовские» проценты, а русский студент Раскольников убивает «вредную» (но русскую!) старушонку топором. Русский либерал, интеллигент, профессор Степан Трофимович Верховенский проигрывает в карты своего крепостного мужика, естественно, русского, и тот становится убийцей и беглым каторжником. Русский дворянин Версилов на глазах своего русского семейства вдребезги разбивает православную икону, а его незаконнорожденный сын, Аркадий Долгорукий, мечтает стать таким, как еврей Ротшильд, и получить вожделенные миллионы, не думая о их национальной окраске. Русские купцы швыряют в огонь сотни тысяч рублей ради того, чтобы русские дворяне ползли за горящими купюрами на коленях и хватали их голыми руками.

Люди – не «жиды и полячишки», немцы или французы, а русские – обуреваемы жадностью и алчностью. Лужин и Свидригайлов, Рогожин и Тоцкий, Ставрогин и Верховенский, семейства Епанчиных и Карамазовых, семинарист-карьерист Ракитин, монах-фанатик Ферапонт – всё это русский мир, русская стихия с ее пороками, грехами и падениями. (Отношение Достоевского к русским как к нации будут впоследствии трактовать как общее проявление его мизантропии, в которой отношение к евреям или полякам всего лишь частный случай. В том же, как именно он изображал русских, каких персонажей и с какими атрибутами вывел, какими «особенностями» наградил, увидят даже тайную русофобию: писатель, потомок литовского рода, то есть исконный, природный европеец, осознанно или неосознанно потакал западным ожиданиям.)

Достоевский, несомненно, ощущал себя русским и учил, следуя идеалам народной правды, искать не в селе, а в себе. «Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, – вот в чем вся тайна первого шага». Согласно высшему христианскому принципу, он ратовал за полное и окончательное уравнение прав евреев с коренным населением в формальном законодательстве и мечтал («бу'ди! бу'ди!») о полном и духовном единении племен. Он умолял своих корреспондентов-евреев быть к русским снисходительнее и справедливее и полагал: «Если высокомерие их, если всегдашняя “скорбная брезгливость” евреев к русскому племени есть только предубеждение, “исторический нарост”, а не кроется в каких-нибудь гораздо более глубоких тайнах его закона и строя, – то да рассеется всё это скорее».

Читатели слышали его слова: «Да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему! Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ поручиться можно: о, он примет еврея в самое полное братство с собою, несмотря на различие в вере, и с совершенным уважением к историческому факту этого различия, но все-таки для братства, для полного братства нужно братство с обеих сторон».

Вопрос оставался открытым: насколько способны обе стороны к настоящему братскому единению с чуждыми им по вере и по крови людьми?

И все же счастливое подтверждение возможности братства с обеих сторон он получил в самом скором времени – из письма еврейской девушки, дочери банкира из Минска Софьи Лурье, которая до этого уже обращалась к нему с просьбой принять ее, «быть ей руководителем», благословить на поездку в Сербию санитаркой. История 84-летнего доктора Гинденбурга, немца-протестанта, который 58 лет подряд лечил население Минска, отдавая беднякам разных национальностей последний кусок хлеба, потрясла писателя. В строках проникновенного письма корреспондентки Ф. М. нашел воплощение невозможного, казалось бы, идеала. Хоронили доктора как святого. «Все бедняки заперли лавки и бежали за гробом. У евреев есть мальчики, которые при похоронах распевают псалмы, но запрещается провожать иноверца этими псалмами. Тут перед гробом, во время процессии, ходили мальчики и громко распевали эти псалмы. Во всех синагогах молились за его душу, также колокола всех церквей звонили всё время процессии... Над его могилой держали речь пастор и еврейский раввин, и оба плакали...»

Итак, человек, который соединил над своим гробом весь город, которого оплакивали вместе русские бабы и бедные еврейки, для кого пелись молитвы на всех языках и звучали колокола всех церквей, – «общий» человек, как говорил о нем Достоевский, явил ответ на еврейский вопрос. Капля камень точит, а «общие человеки», уверял писатель, побеждают мир: на земле лучше и делать нечего, как верить в то, что это может сбыться и сбудется(Писательница Е. П. Леткова-Султанова, близкая к революционным и народническим кругам, вспоминала о времени конца 1870-х, когда она была курсисткой московских Высших женских курсов Герье: «В студенческих кружках и собраниях постоянно раздавалось имя Достоевского. Каждый номер “Дневника писателя” давал повод к необузданнейшим спорам. Отношение к так называемому “еврейскому вопросу”, отношение, бывшее для нас своего рода лакмусовой бумажкой на порядочность, – в “Дневнике писателя” было совершенно неприемлемо и недопустимо: “Жид, жидовщина, жидовское царство, жидовская идея, охватывающая весь мир...” Все эти слова взрывали молодежь, как искры порох. Достоевскому ставили в вину, что турецкую войну, жестокую и возмутительную, как все войны, он приветствовал с восторгом... Молодежь отчаянно боролась с обаянием имени Достоевского, с негодованием приводила его проповедь “союза царя с народом своим”» (Леткова-Султанова Е. П. О Ф. М. Достоевском. Из воспоминаний // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. С. 387).).

«Насколько мне известно, – писала автору после выхода мартовского «Дневника» 1877 года его корреспондентка Т. Б. Брауде, – евреи рады и благодарны Вам за эту статью... Вы увлечены любовью к русскому народу, и если многого не видите, то не столько из-за ненависти к евреям... сколько изза этой именно любви. Вам является, по крайней мере, охота отвечать...» 23

Однако сетовать на Достоевского из-за такого «увлечения» было нелепо, ибо это было не просто «увлечением», а основой миропонимания. В системе его ценностей выше любви к народу была только правда об этом народе. Тридцать с лишним лет назад начинающий писатель услышал от главного русского критика: «Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим художником». Ф. М. не кривил душой, когда в черновых тетрадях к «Дневнику писателя за 1877 год» записал:

«Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все те выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее».

Ему больно было видеть, что слепая, плотоядная жажда накопления торжествует повсеместно и перед ней никнут чувства добра и справедливости. «Лик мира сего» исказился до уродства. «Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли; а в кабак приняли! Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц?» – таковы беды народные. «Что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть: “Он умен, он Шекспир, он тщеславится своим талантом; унизить его, истребить его”» – таков моральный климат в среде интеллигенции.

Автор «Дневника» вынужден констатировать: «Человечество так дурно устроено, что не может не поддерживать свое дурное зданье мечом». А отсюда безрадостный вывод – «война лучше теперешнего положения», «даже такое благое дело, как долгий мир, вместо пользы обществу, обращается ему же во вред». Он размышляет: не проходило поколения в европейской истории без войны – видимо, она как-то облегчает человечество. «Но все-таки полезною оказывается лишь та война, которая предпринята для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для матерьяльного интереса, не для жадного захвата, не из гордого насилия...»

Апелляция Достоевского к войне – результат тяжелых сомнений и в делах отечества. «У нас, русских, – писал он в

«Дневнике» 1877 года, – есть, конечно, две страшные силы, стоящие всех остальных во всем мире, – это всецелость и духовная нераздельность миллионов народа нашего и теснейшее единение его с монархом». Однако в это единение как в вернейшее средство от внутренних распрей все меньше верилось. «Я, как и Пушкин, – запишет он в январе 1881 года, за считаные дни до смерти, – слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царевым. Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети».

И поистине роковые слова – после двадцати пяти лет правления Александра II и за полтора месяца до роковых событий 1 марта: «Что-то очень уж долго не верит».

В Русско-турецкой войне, сражении за свободу угнетенных народов, Достоевскому виделось спасение от грядущих бурь. Буржуазный долгий мир, полагал он (история докажет правоту писателя), «зарождает сам потребность войны... из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, нужных эксплуататорам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков». Всего шесть лет назад писал он в адрес победившей Пруссии: «Помните текст Евангелия: “Взявший меч и погибнет от меча”. Нет, непрочно мечом составленное!.. После такого духа, после такой науки – ввериться идее меча, крови, насилья и даже не подозревать, что есть дух и торжество духа...»

Иное дело война во имя великодушной цели. Как заклинание, страстно, на сотни ладов, уверял Достоевский своих читателей (а более всего себя самого) в бескорыстных намерениях России, призванной обновить и спасти старую Европу, обреченную на бесконечные войны: Россия скажет всему миру, всему европейскому человечеству свое «новое, здоровое и еще неслыханное миром слово». «Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевание», – твердил он в тот момент, когда появился у русского общества шанс на самоуважение.

Апрель 1877-го: объявлен Высочайший манифест о вступлении российских войск в пределы Турции – купленное в киоске на Невском проспекте объявление Достоевский будет хранить среди самых важных своих бумаг. Известие о начале войны увлекло Достоевского и его жену в Казанский собор.

«Когда раздалось царское слово, народ хлынул в церкви, и это по всей земле русской. Когда читали царский манифест, народ крестился, и все поздравляли друг друга с войной. Мы это сами видели своими глазами, слышали, и всё это даже здесь в Петербурге. И опять начались те же дела, те же факты, как и в прошлом году: крестьяне в волостях жертвуют по силе своей деньги, подводы, и вдруг эти тысячи людей, как один человек, восклицают: “Да что жертвы, что подводы, мы все пойдем воевать!” Здесь в Петербурге являются жертвователи на раненых и больных воинов, дают суммы по нескольку тысяч, а записываются неизвестными. Таких фактов множество, будут десятки тысяч подобных фактов, и никого ими не удивишь. Они означают лишь, что весь народ поднялся за истину, за святое дело...»

От этих фактов Достоевский пережил подлинное потрясение.

Благая цель войны за освобождение славян от турецкой деспотии волнует автора «Дневника» красотой и благородством, сулит невиданные перемены внутри России, вселяет надежды на объединение всех слоев русских людей под знаменем великой идеи. Писатель видит в России Дон Кихота, простодушного и неподкупного рыцаря. «Одну Россию ничем не прельстить на неправый союз, никакой ценой». «Правда как солнце, ее не спрячешь: назначение России станет наконец ясно самым кривым умам, и у нас, и в Европе», – верит он.

Мысли о честной и святой войне владеют им, когда в мае 1877-го вместе с семьей он едет из Петербурга в Курскую губернию, в гости к шурину Ивану Сниткину: поезд часто останавливается, пропуская воинские эшелоны, идущие на фронт, и на всех остановках Достоевский закупает булки, пряники, спички, папиросы, разносит по вагонам, отдает солдатам и подолгу беседует с ними. В июле, по пути из Петербурга в Даровое, где Ф. М. не был 40 лет и куда теперь ехал навестить сестру Веру, он вступает в разговоры с простолюдинами, рассеивает вздорные слухи о страшных потерях, вглядывается в лица мужиков, читающих газеты с военными сводками, радуется проблескам их патриотического чувства, столь отличного от позиции левой интеллигенции, которая надеялась, что Русско-турецкая война выльется в протест против правительства и ускорит взрыв революции.

Достоевский не знал и не мог знать всех закулисных обстоятельств войны на Балканах, однако все ее перипетии – будь то мученическая смерть русского солдата в турецком плену или вопрос о взятии Константинополя – обсуждает с нравственной точки зрения. Способы ведения войны, выбор оружия – это, настаивает он, сфера не тактики и стратегии, а совести.

«У турок разрывные пули. Непременно будут. Употреблять ли и нам? Нет, стыдно, бесчестно, лучше поплатимся временным страданием, но уж зато обязанность наша тогда человеческая взять гарантии и меры, чтоб уж впредь не воевала такая страна как Турция ни с кем и никогда, потому что эта страна не понимает: почему воспрещаются разрывные пули».

Поведение России в войне должно было явить пример нравственного отношения к политике. Прекрасно сознавая, сколь далек его идеал от дипломатии с позиции силы, Ф. М. именовал себя утопистом, мечтателем и так же называл свои статьи: «Примирительная мечта вне науки», «Мечты и грезы». Совсем не всё происходящее вписывалось в идеальную модель, и однажды он записал: «Нет, эта война мне не дается».

О неразрешимом противоречии между «Не убий» и «Убий» Достоевский говорит с горечью, видя непроходимую пропасть между идеалом и действительностью. Персонаж «Дневника», Парадоксалист, поражен, что христианство само признает факт войны и пророчествует, что меч «не прейдет до кончины мира». «Не думайте, – говорит Христос, – что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10: 34). Так когда же люди перекуют свои мечи на орала и копья свои на серпы, когда народы не будут более учиться воевать?

Ответа не было, и, кроме веры, что «мир переродится вдруг чудом», оставалась надежда на «будущую Россию честных людей, которым нужна лишь одна правда». Лучшие люди – один из важнейших пунктов публицистики Достоевского, лейтмотив «Дневника». Это им, будущим лучшим людям, писатель внушал: «Самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, – вот в чем вся тайна первого шага».

Но кто же они и где же они, эти лучшие люди? «Дневник» настойчиво искал ответ.

«Без лучших людей земля не стоит. Чины – пали. Дворянство пало. Все форменные установки лучшего человека – пали. Остались народные идеалы (юродивый, простенький, но прямой, простой. Богатырь Илья Муромец, тоже из обиженных, но честный, правдивый, истинный). В обществе хоть и профессор, хоть и ученый, талант, но чтоб честный и истинный. Понятно, что надо бы такому мировоззрению удержаться в народе – единственное наше спасение. Но если будут почитать купцов, мамону. Эти борются, эти хотят осилить народное мировоззрение».

Лучшим русским людям, по глубокому убеждению писателя, предстояло сказать свое слово в «решительных общемировых вопросах». Поиски правды исторической, межгосударственной приводили к исходному пункту – к правде нравственной. «Отрезвляющие речи» – так называли читатели «Дневника» страстную публицистику Достоевского. Его слово пробуждало от нравственной спячки, равнодушия и косности: все, что происходит в мире – на соседней улице или на другом конце планеты, – касается лично каждого.

В «Дневнике писателя», этой симфонии о России, всё и звучало вместе, оказывалось достойным и равным друг другу – судьба семилетней девочки, дочери изверга-отца, и судьба Европы; замученный турками русский герой Фома Данилов и доведенная до самоубийства Кроткая; российская уголовная хроника и события в мире; штурм Плевны и статьи Данилевского; смерть Анны Карениной и смерть Некрасова в конце декабря 1877 года – потрясенный известием, Ф. М. ночь напролет читал вслух стихи ушедшего поэта («все эти тридцать лет как будто снова прожил...»).

Раздел «Дневника писателя» «Не всегда война бич, иногда и спасение» в апрельском выпуске 1877 года неожиданно получил в соседство «Сон смешного человека. Фантастический рассказ». Но теперь уже не было предисловия с извинениями перед читателями: художественное повествование помещалось в «Дневнике», так как прецедент уже случился. Не было и внешнего повода для фантазии – чего-либо вроде газетной заметки, как в случае с «Кроткой». Была лишь загадка: почему в тот момент, когда соотечественники поздравляют друг друга с войной, Достоевский, ревнитель и поборник этой войны, вдруг сочиняет фантазию о полете на планету, где в полной гармонии с природой и любящими их животными обитают «дети солнца»?

Столетие спустя шедевр, не замеченный и не понятый современниками, назовут «Евангелием от Достоевского», благой вестью, сном-пророчеством об Истине, запечатленным мгновением истории человечества, видением Света, преодолевшим пространство и время. Будет сказано и услышано: для свершения чуда («мир переродится вдруг чудом») и торжества золотого века на земле нужно только одно, но всеобщее условие:

«Главное люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться... в один бы день, в один бы час – всё бы сразу устроилось!»

Но каким бесконечно огромным в реальном человеческом бытии оказывается это «только»; какой несбыточной выглядит мечта о «всеобщем условии» любить друг друга, когда всем на свете всё – всё равно, когда воюющие страны не могут соблюсти даже договор о неиспользовании разрывных пуль. Каким невозможным видится золотой век, когда первое побуждение всякого человека – пнуть ногой ближнего и предаться своему эгоизму и раздражению, своей злобе, как предался им герой рассказа, Смешной человек, «современный русский прогрессист и гнусный петербуржец», почти самоубийца, залетевший в случайном сне на счастливую звезду, к безгрешным существам, чтобы, в ответ на любовь и ласку «детей солнца», разрушить их покой и мир. Это и была ужасная правда о падшем человеке, чье первое и всякое следующее побуждение – научить ближнего лгать, любить только себя и сеять ненависть. «Скоро, очень скоро брызнула первая кровь...»

Смешному человеку, пробудившемуся от сна, дарована надежда: «Я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей... Я видел истину, – не то что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей».

Истина была древней как мир. Ее повторяли биллионы раз, ее веками проповедовали со всех амвонов. Было только одно «но»: она так нигде и не прижилась. «Если только все захотят, то сейчас всё устроится», – твердил Смешной после испытанного потрясения.

Как никто, он трагически понимал, какого размера это «если», но готов был бороться и идти – навстречу Истине и Раю, каким никогда уже не станет старая грешная земля.