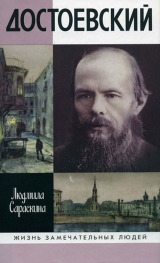

Текст книги "Достоевский"

Автор книги: Людмила Сараскина

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]

Общество все больше увязало в особых отношениях и боковых ответвлениях, которые возникали помимо пятниц, а то и втайне от них. В октябре 1848-го после одного из бурных заседаний у Петрашевского Момбелли поделился с Ф. Н. Львовым (штабс-капитаном лейб-гвардии егерского полка, репетитором по химии в кадетском корпусе) о своем желании составить общество братства, товарищества и взаимопомощи, где не будет «личностей» друг против друга – «так, чтоб никто не имел права обижаться, что его обличат в какой-нибудь глупости» 48. В декабре то же самое Момбелли предложил Петрашевскому и Спешневу. Возникла новая группа: Момбелли мечтал о взаимной помощи, «для того чтобы поддерживать и возвышать друг друга, говорить хорошо друг про друга и даже помогать один другому деньгами, складываться и пускать капитал в оборот». Момбелли считал, что приманка такого общества чрезвычайно сильна, так как «кроме авторитета и денежной выгоды можно будет доставлять друг другу места». К тройке присоединились Львов и Дебу-старший.

Пятерка собиралась у Спешнева. Братство нуждалось в конфиденциальности, и Николай Александрович, пригласив людей, велел прислуге никого больше не принимать. Момбелли предложил каждому вступающему предъявлять написанные биографии; Петрашевский потребовал, чтобы в них были изложены этапы умственного развития. Тут уже воспротивились Момбелли («мои мнения были неуловимо подвижны, изменяясь ежедневно») и Спешнев: его интересовало политическое общество, способное воспользоваться переворотом, который должен «сам собою» произойти в России через несколько десятков лет, как это случилось в западных государствах. Спешнев требовал от пятерки ясности. Он специально ездил к Петрашевскому объясняться – если хотят бунта, пусть говорят откровенно. В день собрания он «накидал на бумаге сумасбродный план тайного общества» и вечером прочитал его участникам.

План предполагал три взаимосвязанных способа действия – иезуитский, пропагандный и повстанческий; при этом руководство брал на себя Центральный комитет, которому подчинялись три частных – комитет товарищества, комитет для устройства школ пропаганды (фурьеристской, коммунистической, либеральной) и комитет тайного общества на восстание. «Спешнев, видя общее неодобрение, хотя резко никто ему и не противоречил, предложил устроить центральный комитет из себя, в который вошли бы представители различных мнений» (показания Момбелли). Спешнев первым произнес слово «восстание», вокруг которого все вертелось, и увидел, что все против. Наутро после собрания он сжег свой план и решил прибегнуть к уже испытанной тактике – сделать спорным вопрос о целях и на разногласиях резко выйти из пятерки. Тут же представился случай: Петрашевский поручил Дебу опросить пятерку о желании возобновить собрания и потребовал от Спешнева открыто высказаться насчет его коммунистических взглядов.

Из показаний Момбелли: «В пятницу Петрашевский отозвал меня к себе в кабинет и дал прочесть письмо Спешнева, составлявшее ответ на предложение Дебу. В письме Спешнев иронически отзывался о нашей затее, называл ее охотой за местами (“chasse aux places”), желал молодым людям (мне и Львову) всякого счастия и отказывался от предложения, говоря, что он связан другими условиями, более положительными. Над последним обстоятельством смеялся Петрашевский, приписывая это ребяческому хвастовству, желанию показаться действующим. Петрашевский часто жаловался на скрытность Спешнева, говоря, что он всегда хочет казаться не то, что есть». Тем не менее Львов до самого ареста имел неясное подозрение, будто Спешнев нарочно расстроил общество, потому что имел уже организацию с определенной целью и «что он нас потому не хочет иметь с собою, чтобы быть у себя первым» 49.

Образ действий Спешнева мало способствовал созданию хоть какого-то подобия организации. Николай Александрович имел огромный талант мгновенно привлекать людей, но нисколько не заботился о том, чтобы удержать их около себя. Он ожидал от партнеров полной откровенности, но сам оставался закрытым. Хотел создать тайное общество с Центральным комитетом и партийной дисциплиной, но не признавал никакой обязательности для себя лично. Эксплуатировал ореол таинственности и эффект загадочного поведения, но игнорировал то обстоятельство, что в глазах Петрашевского все его тайны и загадки были всего лишь позой. Расстаться с образом «таинственного гостя» Спешнев не мог – игра зашла далеко, маска приросла к лицу; выйти из роли можно было бы только выйдя из общества. Он был обречен на лицедейство («шарлатанство», как назовет эту игру Бакунин); оно становилось тем более увлекательным, что обретало дыхание подлинной жизни, имитировало дело и деятельность, вовлекало в свою орбиту новых сторонников, поклонников, конфидентов.

Лучше всего ему удавался психологический поединок с глазу на глаз, имевший вид сокровенной доверительной беседы. Так Спешнев «допустил» до себя Данилевского, Тимковского, Плещеева, Баласогло – и пленил их. Почерк «обаятельного обольстителя», явленный благодаря письмам и показаниям Тимковского, мог остаться единственным известным образцом «пленения» а` la Speshneff.

Однако в декабре 1848 года он захотел «допустить» до себя Достоевского.

Глава третья

ХОЛЕРНАЯ ВЕСНА 1849 ГОДА

Методы пропаганды. – Сильный барин. – Мучительный долг. – Свой Мефистофель. – Фауст-порученец. – Аффилиация Майкова. – Незамеченный заговор. – Судьба кредита. – Смертоносный листок. – Письмо Белинского. – Преступные сходки

Если пятничные собрания действительно были «обществом пропаганды», то резонно задуматься: какая роль отводилась здесь Достоевскому? Годился ли он для пропаганды фурьеризма, к которому относился скептически? А ведь цель пятниц не скрывалась: когда на одном из заседаний Тимковский попросил разъяснить, какие цели преследует общество, ему ответили: цель – социальные реформы, средство – пропаганда знаний.

Вопрос, однако, был не в том, что пропагандировать, а в том, каковы должны быть практические методы агитации. Никчемным миссионером фурьеризма оказался Тимковский, проваливший дело в Ревеле; да и сам Петрашевский вызывал антипатию парадоксальностью взглядов и экзотическим поведением. Куда бо'льшую ценность для общего дела имела чистота социального чувства кружковца, личное переживание общественной несправедливости. Общее недовольство – вот та связь, которая объединяла членов всех тогдашних кружков, независимо от разногласий, натянутых отношений и размолвок.

В такой роли Достоевскому, как считали многие, не было равных; его страстная натура производила на слушателей ошеломляющее впечатление и виделась наиболее подходящей для пропаганды недовольства. Петрашевский считал талант Достоевского «не из маленьких в нашей литературе», и поскольку талант – это «собственность общественная, достояние народное», то на литератора можно возложить обязанность «поселять свои идеи в публике» 50. О. Ф. Миллер передавал рассказ Ипполита Дебу: «Как теперь вижу я перед собою Федора Михайловича на одном из вечеров у Петрашевского, вижу и слышу его рассказывающим о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель финляндского полка, отмстивший ротному командиру за варварское обращение с его товарищами, или же о том, как поступают помещики со своими крепостными. Не менее живо помню его, рассказывающего свою “Неточку Незванову” гораздо полнее, чем была она напечатана; помню, с каким живым человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному “проценту”, олицетворением которого явилась у него впоследствии Сонечка Мармеладова (не без влияния, конечно, учения Фурье). Понятно, что Достоевским особенно дорожили и “фурьеристы”, желая его видеть в числе своих. Рассчитывать на то, чтобы его перетянуть к себе, казалось возможным по его особой впечатлительности и неустановленности» 51.

Вскоре после того, как Достоевский, услышав на одной из пятниц дерзкие тирады Черносвитова, заподозрил в нем шпиона-провокатора и сказал об этом Спешневу, тот, должно быть, присмотрелся к Ф. М. повнимательнее, тем более что «особые отношения» с Тимковским и Черносвитовым были исчерпаны. Достоевский, автор «Бедных людей» и «Двойника», «Неточки Незвановой» и «Белых ночей», его, кажется, совсем не интересовал. Ни прежде, ни потом беллетристикой Спешнев не увлекался, сочинений писателей-петрашевцев не читал, видя в них людей робких, которые боятся каждого неосторожного слова.

Но необыкновенная страстность этого молодого человека, его горячность в сочетании с «неустановленностью» пробуждали интерес – тем более что тихий, скромный, способный к нежной чувствительности литератор становился вполне откровенным только один на один. «В минуты таких порывов, – писал Семенов-Тян-Шанский, – Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем». Порывы возникали тоже не на пустом месте, а были подготовлены социальной мыслью, понимаемой «в самом розовом и райско-нравственном свете». «Мы, – вспоминал Ф. М., – еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю правду этого грядущего “обновленного мира” и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским».

Рассказывая доктору Яновскому о посетителях пятниц, Достоевский тепло отзывался о Дурове («называя его человеком очень умным и с убеждениями»), о Пальме, о Момбелли, о Плещееве, с которым тесно дружил. И только о Спешневе Ф. М. «или ничего не говорил, или отделывался лаконическим: “Я его мало знаю, да, по правде, и не желаю ближе с ним сходиться, так как этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому”». Яновский, зная самолюбие приятеля, не настаивал на подробностях и объяснял его нерасположение к «сильному барину» просто: нашла коса на камень.

Однако внимательно наблюдая за состоянием пациента, доктор видел неладное – если не по существу, то по внешности и поведению. «Федор Михайлович... сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придираться к самым ничтожным мелочам и как-то особенно часто жалующимся на дурноты». Видя у Достоевского «скучное расположение духа», Яновский искал органические расстройства, а не находя их, уверял, что дурнота, не имея медицинских причин, бесследно пройдет. Какое-то время Достоевский отмалчивался, но однажды заговорил.

«Я инстинктивно верил, – вспоминал Яновский, – что с Федором Михайловичем совершилось что-то особенное. На беду мою, я знал, что он в последнее время сильно жаловался на безденежье, и когда я говорил ему, что я, кроме копилки, могу ему уделить еще своих рублей пятнадцать—двадцать, то он замечал мне: “Не двадцать или даже пятьдесят рублей мне нужны, а сотни: я должен отдать портному, хозяйке, возвратить долг Mich-Mich (так он звал старшего своего брата), а все это более четырехсот рублей”». Некоторые следы этих трат подтвердятся документально: по возвращении из Парголова Достоевский снял комнату на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта, на третьем этаже доходного дома; в конце сентября заказал портному плащ «из лондонского сукна дымчатого цвета на шелку и на вате (75 руб.)» 52.

На покрытие долгов и взял Достоевский крупную сумму денег. «Получил он их в одно воскресенье, отправившись от меня около 12-ти часов пополудни к Спешневу, а вечером у Майковых сообщил мне о том, как Спешнев деньги ему дал и взял с него честное слово никогда о них не заговаривать». Когда Яновский пытался успокоить приятеля, что хандра пройдет, Достоевский ответил: «Нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить, так как я взял у Спешнева деньги (при этом он назвал сумму около пятисот рублей серебром) и теперь я с ним и его. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад, такой уж он человек».

«Вот разговор, который врезался в мою память на всю жизнь», – писал Яновский. Он запомнил, что в течение беседы Достоевский повторял: «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель». И тогда, в конце 1848-го, и 35 лет спустя Яновский «инстинктивно верил, что с Ф. М. совершилось что-то особенное», и придавал признанию о Мефистофеле «фатальное значение». И в самом деле: невозможно вообразить, чтобы мнительный Достоевский рискнул обратиться к таинственному барину с деликатной просьбой о крупном займе. Несомненно, только сам Спешнев мог предложить деньги – в ходе доверительной беседы, после которой для Достоевского стал возможен разговор о деньгах.

Яновский был уверен, что по складу ума Ф. М. был не склонен подчиняться кому бы то ни было. Он не подчинился директивам Белинского и тем более мнениям «Современника» (в конце 1848 года Тургенев, по свидетельству Панаевой, продолжал называть Достоевского «литературным прыщом», а также «слепорожденным кротом, выползшим из-под земли», «дурные манеры которого шокируют светский салон князя Одоевского»). Но после займа Ф. М. видимым образом поддался властному авторитету, а может, и обаянию кредитора, о котором все говорили как о коммунисте.

Наблюдательный доктор замечал новые и небывалые прежде особенности в общении Достоевского со старшим братом. Прежде они были солидарны и в суждениях, и в выводах. После сближения со Спешневым Ф. М. стал часто возражать брату: «Почитал бы ты ту книгу, которую я тебе вчера принес, заговорил бы другое». «Та» книга толковала про общественные мастерские и принадлежала перу социалиста Луи Блана, успевшего побывать членом временного правительства Второй республики и после подавления Июньского восстания 1848 года эмигрировать в Англию. Спустя четверть века Достоевский объяснит увлечение молодости: «Бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его».

Впрочем, стойкий Mich-Mich отвечал брату: «Я, кроме Фурье, никого и ничего не хочу знать, да, правду сказать, и его-то, кажется, скоро брошу; все это не для нас писано». «Ф. М. так сильно любил своего брата, что на последнюю фразу не только не сердился, но даже и не возражал», – свидетельствовал Яновский.

В том, как именно подчинился Достоевский своему Мефистофелю, Яновский видел опасность. Открыто и на глазах близких Ф. М. увлекся революционной агитацией – хотя сам называл Петрашевского «интриганом». В описи бумаг, отобранных у Спешнева при аресте, значилось заемное письмо, в котором Достоевский «прибегает с просьбою о денежном пособии; упоминает о литературных занятиях у Краевского» (повидимому, указывал на источник дохода, из которого мог быть возвращен долг). Хотя письмо не сохранилось, его видели полицейские чиновники, включившие документ в опись под номером 71 от 20 мая 1849 года53. В объяснении Достоевского следствию имя Спешнева почти отсутствует. Достоевский «забывает» о нем, даже отвечая на вопрос «Сколько бывало людей на вечерах этих и кто из них постоянно посещал эти вечера?». И лишь на прямой вопрос Следственной комиссии: «Бывали ли вы на собраниях у Спешнева?» – Достоевский ответил: «Со Спешневым я был знаком лично, езжал к нему, но на собраниях у него не бывал и почти в каждый приезд мой к нему я заставал его одного».

Содержание их бесед наедине никогда не вышло наружу – можно лишь предполагать, что с какого-то момента (в связи с Черносвитовым?) «бедный литератор» перестал дичиться «чересчур сильного барина» и был приглашен приезжать запросто. Но вряд ли Достоевский догадывался, что барин, легко отдав, фактически подарив ему 500 рублей серебром, сам был опутан долгами – имение арестовано, дом заложен и залога не хватало, чтобы расплатиться с кредиторами. «А уж взаймы никому не дам – пошалили, ну и полно. Я покамест сижу на самом конце своих денег, так что и дров не мог еще купить... Тяжела жисть помещичья!» 54– писал Спешнев матери в сентябре 1847-го. Но слово свое не сдержал; деньги, взятые год спустя из сестриных (что «свободными» лежали в столе) и отданные Достоевскому под «честное слово никогда о них не заговаривать», никак не были широким жестом богача.

Если представить, что деньги с неоговоренными сроками отдачи были бескорыстной помощью филантропа бедствующему товарищу, то он, этот товарищ, должен был бы именовать филантропа ангелом-хранителем. Но Достоевский назвал Спешнева «своим Мефистофелем», который не примет возврат долга деньгами. Слова Достоевского «теперь я с ним и его», врезавшиеся в память Яновскому, указывали, что истинным векселем, который был выдан Спешневу под сумму в 500 рублей серебром, оказывалась свобода воли должника. Значит, у Достоевского были основания, чтобы чувствовать себя запроданным и понимать условия заимодавца как способ вербовки.

Действительно ли должник обязан был отрабатывать заем? В 1885 году, когда мало кто из петрашевцев оставался в живых, явилось на свет свидетельское показание исключительной важности. Оно содержалось в неоконченном и неотправленном письме А. Н. Майкова историку литературы П. А. Висковатову и было обнаружено в архиве Я. П. Полонского только в начале 1920-х55. В 1885-м Майкову было 64 года; отвечая на биографические вопросы корреспондента, он решил рассказать о тех эпизодах молодости, о которых молчал всю жизнь. Братья Майковы посещали пятницы Петрашевского на начальных стадиях, но после смерти Валериана Аполлон больше сюда не ходил. Учение Фурье он не одобрял, колокольчику председателя дивился, над его испанским плащом и «бандитской шляпой» смеялся, а про фаланстеры говорил как о чем-то некрасивом и неудобном («жить в казарме, в коридоре, в номере – нет, покорно благодарю: не иметь своего дома – да это все равно что жить на улице! Молодому человеку весьма неприятно, чтобы все знали, кто у него бывает!»). Дружеские отношения сохранял со многими петрашевцами, и прежде всего с Достоевским, – отвечая на вопрос следствия о наиболее близких ему людях, он поставит на первое место семейство художника Майкова.

Итак, январским вечером 1849 года Достоевский приходит к своему другу Аполлону Майкову в возбужденном состоянии и со словами, что имеет к нему важное поручение, остается ночевать. «Я жил один на своей квартире – моя кровать у стены, напротив диван, где постлано было Достоевскому. И вот он начинает мне говорить, что ему поручено сделать мне предложение: Петрашевский, мол, дурак, актер и болтун; у него не выйдет ничего путного, а что люди подельнее из его посетителей задумали дело, которое Петрашевскому неизвестно, и его туда не примут, а именно: Спешнев, Павел Филиппов (эти умерли, так я их называю, другие, кажется, еще живы, потому об них все-таки умолчу, как молчал до сих пор целые 37 лет обо всем этом эпизоде) и еще пять или шесть, не помню, в том числе Достоевский. И они решили пригласить еще седьмого или восьмого, то есть меня. А решили они завести тайную типографию и печатать».

Майков пытался убедить друга в пагубности затеи, упирая на то, что он и Достоевский – поэты, люди непрактичные, и не справятся с политическим делом, требующим особых способностей. «И помню я – Достоевский, сидя как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество, и пр. – так что я наконец стал смеяться и шутить. “Итак, – нет?” – заключил он. “Нет, нет и нет”. Утром после чая, уходя: “Не нужно говорить, что об этом ни слова”. – “Само собою”».

История о том, как Достоевский выполнял поручение Спешнева, известная из письма Майкова, сохранилась и в карандашной записи его устного рассказа, сделанной другом А. Н. графом А. А. Голенищевым-Кутузовым в его черновой тетради.

«—Вы, конечно, понимаете, что Петрашевский болтун, несерьезный человек и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных людей решились выделиться (но тайно и ничего другим не сообщая) и образовать особое тайное общество с тайной типографией, для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно. В вас мы сомневались, ибо вы слишком самолюбивы... (Это Федор-то Михайлович меня упрекал в самолюбии!)

– Как так?

– А вы не признаете авторитетов, вы, например, не соглашаетесь со Спешневым.

– Политической экономией особенно не интересуюсь. Но, действительно, мне кажется, что Спешнев говорит вздор; но что же из этого?

– Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас семь человек: Спешнев, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и я – мы осьмым выбрали вас; хотите ли вы вступить в общество?

– Но с какой целью?

– Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок; его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мордвинова; всё готово.

– Я не только не желаю вступить в общество, но и вам советую от него отстать. Какие мы политические деятели? Мы поэты, художники, не практики, и без гроша. Разве мы годимся в революционеры?

Достоевский стал горячо и долго проповедовать, размахивая руками в своей красной рубашке с расстегнутым воротом.

Мы спорили долго, наконец устали и легли спать. Поутру Достоевский спрашивал:

– Ну что же?

– Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся и думал: сам не вступлю. И повторяю: если есть еще возможность – бросьте их и уходите.

– Ну это уж мое дело. А вы знайте. Обо всем вчера сказанном знают только семь человек. Вы восьмой, – девятого не должно быть!

– Что до этого касается, то вам моя рука! Буду молчать» 56.

Майков сдержал слово и молчал 37 лет. Достоевский тоже сдержал слово, которое, быть может, взял с него Спешнев, не метнулся в сторону, ничего не открыл следствию. Известно лишь, как четверть века спустя он оценил книгу «Общество пропаганды», изданную в Лейпциге: «Верна, но не полна... Я не вижу в ней моей роли... Многие обстоятельства совершенно ускользнули; целый заговор пропал» 57. То же и Майков, написавший Висковатову: «К делу Петрашевского действительно я был прикосновенен, но скажу с достоверностью, что этого дела никто до сих пор путно не знает, что видно из “дела” из показаний, все вздор; главное, что в нем было серьезного, до комиссии и не дошло» 58.

Если предположить, что инициатива помощи нуждающемуся товарищу всецело принадлежала Спешневу, то кто из двоих – должник или кредитор – был инициатором «отработок»? Не преувеличивал ли впечатлительный Достоевский свою подчиненность Спешневу? Утвердительно можно сказать только одно: даже если Ф. М. драматизировал свою зависимость от «сильного барина» и их отношения не отвечали формуле «Фауст продал душу Мефистофелю за 500 рублей серебром» – важно, что должник относился к своему долгу именно так. Поддавшись влиянию Спешнева и будучи связан с ним узами долга, который невозможно отдать деньгами, Достоевский-Фауст, взяв роль порученца-агитатора, пошел вербовать друга фактически от имени Спешнева – барина-Мефистофеля «с лицом Спасителя».

Показания Майкова проливали свет и на рассказ Яновского о «тошной тоске» друга: Достоевский переживал свою несвободу как физическую болезнь – всем своим естеством – и имел предчувствие, что она не пройдет, а долго и долго будет его мучит ь. Уже после каторги, в марте 1856-го, Достоевский напишет Э. И. Тотлебену, прославленному защитнику Севастополя и брату однокашника по училищу, что перед арестом и судом был два года сряду болен странной, нравственной болезнью: «Я впал в ипохондрию. Было даже время, что я терял рассудок. Я был слишком раздражителен, с впечатлительностию, развитою болезненно, со способностию искажать самые обыкновенные факты и придавать им другой вид и размеры».

Даже если признать, что «долговая» история была именно таким «обыкновенным фактом», которому Достоевский «придал другой вид и размеры» (ведь он постоянно был должен много и многим), непонятно, почему он годами хранил тайну своих отношений с кредитором. «Тогда я был слеп, – писал он Тотлебену, – верил в теории и утопии. Когда я отправлялся в Сибирь, у меня, по крайней мере, оставалось одно утешение: что я вел себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить из беды других. Но я повредил себе: я не сознавался во всем и за это наказан был строже».

«Другим», ради которого Достоевский жертвовал своими интересами, мог быть только один персонаж драмы 1849 года, чья тайна так и не была раскрыта: Спешнев. И если действительно Следственная комиссия проглядела истинный смысл союза Спешнева с Достоевским, под влиянием которого молодой писатель загорелся утопической идеей настолько, что пошел вербовать близкого друга в тайное общество, то случилось это благодаря молчанию участников союза – не только перед судом, но и на протяжении всей остальной жизни. Судьба распорядится так, что их союз не оставил никаких документальных улик: не сохранится заемное письмо-вексель, из полицейского архива исчезнет следственное дело Спешнева, где находилось это письмо вместе с рукописями и показаниями на допросах (когда в 1905 году историк В. И. Семевский одним из первых получил доступ к секретным архивам петрашевцев, следственное дело Спешнева уже считалось утерянным).

Совершенно непонятна и судьба кредита в 500 рублей серебром: по-видимому, истратив спешневские деньги сразу, в декабре—январе, Достоевский в марте—апреле 1849 года снова пребывал в таком непролазном безденежье, что вернуть долг до ареста не мог никак. Никаких следов, что его заботят большие долги, не видно в его письмах из Петропавловской крепости: он станет просить у братьев то десять, то двадцать рублей на свои личные нужды, меж тем Спешнев находился рядом, в той же крепости. Никаких следов денежных расчетов между бывшими каторжниками не обнаружится и при их свидании десять лет спустя, когда Спешнев на один день приедет в Петербург и встретится с Ф. М.: в любом случае, таких денег у Достоевского в тот момент, как и прежде, не было. Ни Майков, ни Яновский (лица посвященные) ничего никогда о свидании бывших однодельцев не писали, хотя на новоселье у Ф. М. присутствовали. А. Г. Достоевская, которой Спешнев перед своей кончиной диктовал воспоминания о ее покойном муже, не отзовется о Николае Александровиче ни единой строкой. Сама рукопись с текстом воспоминаний Спешнева о Достоевском, переданная вдовой писателя Миллеру и частично использованная им в «Материалах для жизнеописания...», бесследно исчезнет.

Время постарается замести следы этой истории, но не сможет уничтожить факт: «пленение» Достоевского в конце 1848 года было самой значительной акцией Спешнева по привлечению сторонников, готовых к агитации в пользу радикальных действий. Итогом года явилось намерение организовать «особое тайное общество с тайной типографией», куда бы, кроме Спешнева, вошли Мордвинов, Момбелли, Филиппов, Григорьев, Милютин и Достоевский, в свою очередь пытавшийся вовлечь в заговор Майкова. Семерка знала о целях организации и была солидарна с ними. Аффилиация участников проходила индивидуально и осталась неизвестна следствию.

«Впоследствии я узнал, – писал Майков, – что типографский ручной станок был заказан по рисунку Филиппова в разных частях города и за день, за два до ареста был снесен и собран в квартире одного из участников, М[ордвинова]; когда его арестовали и делали у него обыск, на этот станок не обратили внимания, у него стояли в кабинете разные физические и другие инструменты и аппараты, но дверь опечатали. По уходе Комиссии и по уводе – домашние его сумели, не повредив печатей, снять дверь с петель и выкрали станок. Таким образом, улика была уничтожена».

Вещественная улика – типографский станок – действительно была уничтожена. Никто из семерки никогда не проговорился и общую тайну не выдал. Но двадцать лет спустя тайна заговора и тайна станка, никем не узнанные, всплывут в романе «Бесы» и станут художественной уликой. Обнаружатся и незримые следы пропаганды, пользующейся вернейшим средством – игрой на возвышенных струнах человеческой души. Речь об этом романе, который Миллер считал «автобиографическим в психологическом смысле и так странно у нас не понятом» 59, – впереди.

«Почему же вы знаете, – в полемическом волнении писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год, – что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае если б так обернулось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло так обернуться дело? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности».

Товарищи его юности видели в нем классический тип заговорщика: он был молчалив, любил говорить один на один, был скорее скрытен, чем откровенен. Осенью 1848-го и весной 1849-го Достоевский сделал первый шаг по «нечаевской» дороге, но не успел сделать второго: пятничное общество было арестовано прежде, чем спешневцы смогли перейти к активным действиям. Они успели познать волнение закрытых собраний, почувствовать вкус конспирации, поддаться соблазну фраз о «составе учредителей» и «центральном комитете» и даже услышать лозунг «смерть изменнику». Они усвоили только лексику политического социализма, сущность которого, как ее определит Достоевский через четверть века, «состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем “будь что будет”».

...Но существовал еще один документ, летучий смертоносный листок. Он затерялся в письменном столе Спешнева, среди вывезенных из Дрездена черновиков о древних тайных обществах и обществах нового образца. Бомба, которая неслышно тикала в дрезденском, а потом и в петербургском кабинете Николая Александровича, была его собственноручным изделием (лихорадка сердца, омут, помешательство) и кратко называлась «Проектом подписки». Никто не знал о ее существовании, никто не искал ее, и она никогда не взорвалась бы, не дай автор повода к обыску. Вздорный детский опыт, лихой эскиз, росчерк красной краской по серой стене – ему суждено будет стать единственным сочинением Спешнева, которое выдержит сотни изданий. Прав был Герцен – легкость, с которой беглое упражнение на крамольный мотив мгновенно превращало красавца-сердцееда во врага государства и опасную знаменитость, кружила головы; участь революционера казалась ему единственно верным решением судьбы, освобождала от необходимости приобретать профессию, для которой одного безрассудного листка будет мало.