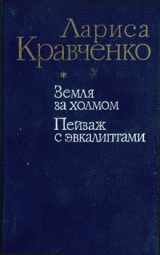

Текст книги "Пейзаж с эвкалиптами"

Автор книги: Лариса Кравченко

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)

Потому что словарный запас и приметы быта выглядели подлинными – непромытый и темноватый общий коридор с развешанными по стенам жестяными ваннами, и кухонный смрад керогазов – значит, писал это не просто некто, давно сидящий в эмиграции, а тот, кто явно в войну жил среди нас, ел наш хлеб и стоял в наших очередях и отлично знал, что могла, а чего не могла дать людям в те годы страна, и почему не могла… И если даже было такое – никогда не составляло главного в нашей жизни, только временное, как стихийное бедствие. Знал и продал, как «сор из избы», врагу, за «тридцать сребреников»!

И она подумала: если «тема Иуды» является одной из центральных в той христианской религии, что проповедует сей пастырь (даже осина, на которой, якобы, повесился предавший Иуда, вечно трепещет от проклятия!), как же тогда именно такое предательство – эта книжонка – берется церковью на вооружение? Или церковь тут ни при чем, а все дело в самом отце Александре?

Интересно, каков нынче перевод по курсу на доллары «тридцати сребреников»?

Журнал и книжонка обжигали ей руки. И она оставила их, уезжая совсем из Сиднея, в Сашкиной передней, на полочке у телефона…

…А пока – старый седой человек сидел с ней рядом на низком диване в доме священника и плакал.

– Сибирячка! – он говорил ей – Сибирячка – и пытался обнять и плакал снова. И хотя она вовсе не была подлинной сибирячкой, а «новоиспеченной», не опровергала этого, потому что для него она была приехавшей «оттуда», и совсем неважно, как она оказалась там и когда. Главное, что совсем только что она была там да еще знала его Сузун! И сейчас, сидя рядом на диване, он видел не ее, какая она сама, и даже не различал, молодая пли старая, и не узнал бы, встретивши снова. Он видел свой бор, золотисто-солнечный, сухой и звенящий, как скрипка, по осени, с резким скипидарным духом хвои, в шорохе редкого пожелтевшего подлеска, или в начале лета – влажный, сочный, зеленый, с оранжевым разливом огоньков в распадках, беловато-мохнатыми свечками, расцветающими на концах колких веток. И с зайцем, сидящим, как столбик, у края лесной дороги на песчаном бугорке. Или более всего запечатлен он в его сознании зимним – строгим, почти двухцветным, как на гравюре, когда на белизне снегов даже вечная зелень сосен кажется черным узором и ломятся ветки под тяжкими лапами снега – потому что такого нет и не может быть в Австралии (только в горах где-то, где не живут, а только приезжают на лыжный спорт те, кто имеет возможность, и где, по всей вероятности, ему нечего делать!). Или все проще – и ему видятся пестро-пегие коровы на кочковатом лугу в Сузунской пойме, в последний час дня, когда вот-вот они оторвутся от своей деловитой жвачки и отправятся по домам, медленным стадом втекая в улицы поселка. А закат лежит над сумеречным бором лиловыми полосами, и пласты то ли дыма, то ли тумана сединой затягивают пойму, и пахнет древесным дымом от растопленных печей. И русским хлебом…

– Боже мой! – сказал он почти сквозь зубы и пригнул к рукам свою большую лобастую голову (может быть, чтобы никто не видел лица его), и хрустели пальцы, сжавшие крохотный, с наперсток, туесок…

Что же с ним было такого, и что же такое он сделал, если не может быть там, а должен сидеть здесь, в душной ночи чужого города, где даже окна распахнуть не принято, в чужой квартире явно враждебного всей его русской сути человека? А где-то в соседнем Хомбуше или Стратфельде ждет его по-женски недовольная этим свиданием жена, которой ничего это неизвестно и не нужно и даже рассказывать невозможно, потому что у той позади свой оставленный какой-нибудь Триест с одной Адриатике присущими красками и запахами, до которой ему тоже нет дела…

Как же могло получиться такое? И, значит, он знает за собой нечто, что не позволило ему вернуться, потому что люди, которые не знали за собой ничего, возвращались и проходили все круги недоверия и утверждали свое право жить на своей земле… Бестактным казалось ей расспрашивать: как, что и почему? Только по отдельным его словам и фразам, что вырывались у него, в только ему понятной связи с происходящим, могла она сопоставить или угадать… Конечно, был плен. И бараки. Где-то в Баварии, и где он выжил, когда рядом не выживали его однополчане… И в составе части или команды (она не поняла) он дошел до Италии. И чем был отмечен его путь здесь – вольно или невольно выполняя приказы (видимо, выполнял, иначе не дошел бы…), он не сказал ей, она не могла спрашивать. И здесь, уже в конце войны, он попал к американцам. Снова были бараки для пленных, только повольнее и посытнее, по-видимому. И он опять оказался нужен, потому что умел делать все, что испокон веков умеет русский мужик – и сапоги тачать, и поварить. И еще, видимо, умел то, чему научила его немецкая школа выживаемости… И уже отсюда, из Италии, и не сразу, удалось ему уехать в Австралию… А почему не домой? Им говорили – их расстреляют на границе. Он хотел жить. Тогда – просто жить, после всех неживых, через которых ему довелось пройти… Оказалось, просто жить еще недостаточно. Люди, которые созванивались, чтобы устроить с ним встречу, говорили, что он пьет – горько и безнадежно, и ему нужно было пару дней – прийти в себя, чтобы встретиться с ней. Хотя дом – полная чаша. Деньги есть – руки всегда знали дело и не подводили его. И женщина любит, если живет с ним, терпит приступы пьяной его тоски. И что еще нужно человеку в бананово-апельсиновой Австралии?

Перед отъездом сюда она была в его прежней семье. И это, показалось ей, обыкновенная семья, каких множество в большом заводском городе Новосибирске. Жена – на пенсии. Сын – инженер в КБ того же завода и невестка – врач местной поликлиники, и внучка – в «садике» – все нормально и все как у людей. Словно и нет вовсе этой скрытой беды – отца по ту сторону…

Как же она ждала его с фронта, эта женщина с удлиненным, почти иконописным овалом лица, что редко встречается в Сибири и более свойствен российской центральной полосе? Кричала или онемела от горя, когда получила похоронку – не похоронку: «без вести пропавший»? А в день Победы, когда весь поселок плясал в неудержной горькой радости, разрыхляя песчаный грунт каблуками? Тоже плясала, с искаженным от слез лицом, пли молча лежала ничком в опавшие пыльные иглы, с которых только-только сошла талая вода?

А как жила потом, еще два десятилетия, сотни раз хороня его и воскрешая и потому отгоняя от себя хоть какую ни есть бабью судьбу? Сына растила и на флот провожала, и снова ждала, с повторившимся страхом потерн, пока не пришел домой такой же крепко-коренастый и лобастенький и повесил на гвоздь бескозырку…

Только когда все уже вымерло, утихло и травой поросло, как могильный холмик, и ничего ей стало не нужно, кроме внученьки – теплый комочек, продолжение жизни ее на земле, прилетела с той стороны посторонняя гостья, дама «по туру», и разыскала их, уже в городе, но его поручению. Может быть, не надо бы этого – лишнюю боль души и даже жестоко, после стольких лет неведения, разрывать травой поросшее? Но ему-то, наверное, необходимо было сознавать свое продолжение на земле – сын… Потому что там, в Австралии, не могло быть уже такого, от женщины, тоже прошедшей круги лагерного ада… Только неприютный, солнцем выжженный косогор, где ни единого деревца между похожими на выветренные камни надгробьями австралийского кладбища (не очень-то пекутся здесь о своих почивших родственниках, разве что «в русских квадратах»…).

И теперь ей предстояла задача простая и сложная одновременно: просто посидеть и поговорить с ним, как поступать дальше. Ехать даже «по туру», в Сибирь? Он не мог подавить в себе чувства, что его ждет расстрел и ч границе! А вызвать в гости сына? Как, если нигде и ни в каких анкетах не числится у того заграничный отец? А только погибший, не вернувшийся с войны… И об этих глубоко спрятанных причинах ни та, ни другая сторона не решались впрямую написать в письмах. От стыда, от неловкости, от боязни повредить другому… И ей предстояло на месте увидеть все это живым человеческим глазом и сердцем, и сопоставить и придумать, что и как сделать… Для него было главным сейчас – успеть увидеть, для них – не корить себя потом до конца жизни, что отказали в этом ему, даже предавшему их, свое кровное, ради жажды выжить…

…Миновал этот вечер, столь длительный от чужой беды, взгромоздившейся на нее, когда нужно смотреть на старого плачущего человека, вызывавшего жалость непроизвольно, и вместе с тем знать, что, по всей вероятности, он не заслужил даже жалости, потому что где-то, когда-то преступил нечто человеческое. И одновременно с этим нужно говорить о делах практических: во-первых, что никто физически не тронет его, если он все-таки решится увидеть свой Сузун, и, во-вторых, если не решится, – как оформить вызов сыну, потому что, юридически, они никто между собой, даже не родственники… Ей было так муторно и тяжко от этой смеси эмоций, под откровенно любопытствующим взглядом священника в черной «водолазке», что неудивительно, в каком состоянии была она потом в машине по дороге домой и почему, без лишних слов (просто сил у нее ни на какие слова больше не было), взяла из рук отца Александра ту поганую книжонку ценою в «тридцать сребреников»!

5

…Канберра.

– Мы едем в Канберру! – Сашка весело суетился у багажника.

С осенним холодком задался день, прозрачной синевой и мелкими кучковатыми облачками, как комки снега пристывшими к вышине. И с еле ощутимым запахом тлена – апрель равносилен нашему сентябрю. Солнце ослепительно, но стылый ветерок с южного полюса вынуждает захватить с собой что-либо из шерсти или акриллика, что обильно выставлено к сезону в магазинах Сити: «Чтобы вы у меня не замерзли, девочки!» Самое время, «по холодку» – в дорогу, и это уже последний ее круг по Австралии, еще не прощание, но, несомненно, маршрут, который не повторится…

Столица Австралии. Даже не город, а нечто особое, вынесенное за скобки прочих городов страны, где не живут, а только находятся те, кто должен, по долгу службы или должности в федеральной системе управления.

Говорят, право стать столицей оспаривали два города – Мельбурн и Сидней. Первый, как старейший – с него начиналась (административно) Австралия, второй – сегодняшний главный город. И чтобы никому не было обидно, принято мудрое решение: строить столицу на половине пути и в геометрическом центре относительно двух этих городов. И само слово «канберро» на языке аборигенов звучит как «место встречи».

Ей лично в Канберру нужно не только для осмотра столицы, но и в Сингапурское посольство. Получить транзитную визу. Иначе, на обратном пути, при пересадке, ее просто не выпустят из здания аэропорта. А попробуйте двое суток просидеть, не сходя, на чужом диване – это не родной Толмачевский аэропорт, где можно запросто спать, вытянув ноги на чемодан и уронив голову на случайного соседа!

И вновь вынесла их из Сиднея глянцевая «хайвей» и понесла, лиловея, взлетая и изгибаясь, проваливаясь в коридор выемки (гора разрезана надвое, словно кекс, едешь в каменном, цвета охры, нутре ее, только ручеек неба высоко-высоко), затормаживая у стеклянных будок шлагбаумов – проезд платный. Не хочешь платить – пожалуйста, в объезд. Сэкономишь на долларах, потеряешь на скорости!

Так начался для нее круг времяпровождения в дороге, когда можно не думать, только смотреть и впитывать происходящее. И последний ее круг погружения в тепло и привязанность двух этих людей – Сашки и Анечки, одного из которых – Анечку, она вовсе не знала прежде, а Сашка был мальчиком из детства, который пытался поцеловать ее у калитки, правда, безуспешно, потому что она любила его друга.

И Сашка, наконец-то свободный от дел служебных, вел машину в состоянии радости и доброты к ним – жене и девочке из детства, и мужского довольства собой, потому что он может позволить себе это – показывать ей свою Австралию и на своей машине свозить на «уикэнд» в Канберру.

Он вел машину воодушевленно (тем более что это его новенькая машина, купленная взамен старой, расплющенной в аварии на дороге, он уцелел просто чудом, но не струсил, а наоборот, как бы поверил в свое бессмертие). Приятно было держать руки на светлом пластиковом руле. От скорости дорожная обстановка сливалась в сплошную белую полосу, и, когда позволяло движение, он поворачивался к ней и говорил что-нибудь смешное. Анечка сидела с ним рядом, подавала прямо в рот виноградины от большой фиолетовой грозди – для поддержания сил. И ей подавалась, через спинку сиденья, такая же колоритная гроздь.

Конечно, хорошо все это было – быстрый, почти самолетный ход машины и дружелюбие Сашки, который дарил ей эту поездку с королевской щедростью. Она сознавала, что вряд ли сможет отплатить ему в тех же ценностях, и все же это не мешало ей с легким сердцем качаться на просторе заднего сиденья машины, провожать глазами не очень разнообразные, но неимоверно зеленые горы и долы Австралии. Или ей нужно было вырваться из Сиднея, с его количеством посторонних судеб, валившихся на нее как из рога изобилия? Тягостно от скорбного сочувствия Вере, от непредвиденного и противоречивого, что овладело ею в доме Юльки, не говоря о тяжелых, как камни, слезах Человека из Сузуна.

Они завтракали по пути в неизвестном ей городишке, плоском и пустоватом, с одной улицей, обставленной неизменным «шоппингом», кемпингом и бензозаправкой, прямо в открытом скверике на развилке, где все предусмотрено для краткой стоянки человека: дощатый стол и скамьи под развесистым деревом и прочие удобства цивилизации. Анечка разложила на солнышке распакованную снедь, ветер задувал, как подол, край белой салфетки, и сухо, по-осеннему, шуршал рядом местный дуб. Сашка жевал холодное мясо, хохотал, что неплохо бы «согреться», и все это, вместе взятое, несмотря на чужеземность окружения, вдруг перенесло ее в атмосферу прежних их пикников где-нибудь на Сунгари… Потому что те же были слова, и интонации даже, как тогда там. И Сашка был тем же – в сути своей, словно часы времени остановились в нем, словно не уезжал он никуда из Харбина, вернее сменил один Харбин на другой и только… Мысль эта – о скудности души его, как о несчастье, скользнула по ней тенью от облака, погасив ненадолго краски беспечного дня. И вновь покатилась дорога.

Сашкино благодушие погасло, когда они натолкнулись на забастовку «траков». Они знали об этой забастовке и говорили перед отъездом, как бы не угодить, но когда при спуске со взгорка увидели далеко растянутую цепочку ярких и огромных, как пожарные машины, траков, заблокировавших дорогу, Сашка выругался, потому что он лично им не сочувствует! А когда сонный от исполнения долга полицейский вежливо завернул их на пыльный сверток, Сашка заворчал в тревоге за свою новенькую красавицу, может быть, это эгоистично было с ее стороны не разделить Сашкиных огорчений, но еще радостнее стало от перемены пути, потому что, наконец-то, подлинная Австралия приблизилась к ней на расстояние вытянутой из окна руки, взамен стертого скоростями зеленого пятна на «хайвей».

– Сашка, смотри, овцы! Давай остановимся, я подойду поближе!

Нельзя сказать, чтобы она в своей жизни не видала овечьих отар в Кулунде – колыханье спин, черных и серых, кудрявых и слившихся в единое, ползущее по степи пятно, если смотреть с самолетика, и блеющая грязная суматошная стихия, если попадешь в гущу ее с машиной и долго не можешь выбраться, несмотря на выражения шофера и гортанные крики чабанов. Но здесь – другое, ходячее золото Австралии! Как же было не отдать ему должное!

За неизменной колючей проволокой вдоль дороги, на большом пространстве, уже не столь зеленом от пожухлой к осени травы, промеж отдельных, далеко расставленных низких и ветвистых деревьев, без всякого присмотра бродили кучки, похожие цветом и мохнатой поверхностью на клубы пыли. Кучки передвигались, аккуратно пощипывали траву, и одна, совсем рядом с изгородью, выглядела такой милой и фотогеничной, что она стала умолять Сашку сфотографировать их вместе! Она стала в позу Наполеона, положив руку на проволоку, но овцы не пожелали позировать, дружно развернулись задом и стали уходить в глубь чьей-то собственной территории.

Сашкино настроение вошло в норму, когда они торжественно въехали в Канберру по северной авеню, прямой и озелененной, слово окунулись и тишину и благолепие столичного полдня.

Номер в мотеле ждал их без обмана. И можно было, приняв душ, растянуться с дороги на махровых, как полотенца, покрывалах в темно-синем комфорте «апартамента», белой лоджией выходящего на знойный дворик. Однако их ждал «Сингапур», и нужно было спешить, иначе кончится день, и все «чиновное» устремится прочь на своих машинах на выходной: высшее – в Мельбурн и Сидней – в особняки на «капитолийских холмах», рангом пониже – поблизости, в коттеджи по краям круговых магистралей.

Проект застройки Канберры был представлен чикагским архитектором Вальтером Барлей Гриффином, получил первенство на международном конкурсе, и, начиная с девятьсот тринадцатого года, в канун первой мировой войны, когда Европу сотрясало разрушительной силой орудий, на пятом материке стало возникать нечто по тем временам ни на что не похожее, но удивительно предвосхитившее сегодняшние принципы градостроительства. Город-парк в голубой, вогнутой, как чаша, долине, среди гор, сизых от лесов и мягких от пологости очертаний. И безвестная речка Молонго вместе с ключами, бьющими из глубины, создали озеро (имени Барлей Гриффина), принявшее у неба голубизну и в небо взметнувшее белопенный гейзер высотой сто сорок метров. Гейзер следует понимать как часть мемориала капитану Куку. Вторая часть – объемный решетчатый глобус с начертанием его плаваний, лежит, как мяч, напротив гейзера на желто-песчаной полоске набережной. И с этой точки обзора хорошо вписан в силуэт синих гор на том берегу «Белый дом» Австралии – старомодно приземленный и ступенчатый, как стенка из кубиков – издали, – первое здание, куда и переехал в двадцать седьмом из Мельбурна парламент и столица начала жить.

Если добавить, что наискосок, через воду, смотрится, бережно хранимый, «фармхаус» (некоего поселенца Роберта Кембелл), которому уже в момент заселения парламента стукнуло без малого сто лет, будем считать, что главные вехи строительства Канберры указаны. И можно перейти к современности.

Можно кружить до бесконечности по кольцевым магистралям, взаимно вписанным и пересеченным, растекшимся по долине, как круги по воде. Вдоль бровок немыслимой чистоты асфальта и изумрудности травяных газонов, без оград и с оградами, упрятанными в стрижку живых изгородей. И в неожиданной живописности встречных зданий – с приподнятыми углами крыш, наподобие пагод, современно-стеклянных и антично-колонных – каждое в стиле своей страны. Лестница лепных богов-уродцев – посольство Индонезии. Казарменный кирпичный корпус – США. И строгое, в деловой добротности, с литыми по-ленинградски решетками – СССР. «Смотри, вон твое, родное!» – сказал Сашка, и не понять было, что в этих словах – ирония или нечто иное?

В ярком разноцветье стоят деревья Канберры – пунцовые купы кленов и золотая пирамидальность тополей, и еще нечто неведомое, австралийское, во всей палитре осени – говорят, так и подбиралась здесь гамма листвы при посадке древесных пород. Неподвижно висят на флагштоках пестрые лоскуты флагов – знать бы, какой из них сингапурский? А спросить не у кого: по внешней видимости, южная Канберра пуста – только сиреневый блеск дорог да похожий на шипение звук пролетевшей машины.

Сашка причалил машину к обочине и стал в сердцах листать путеводитель (Кэпитэл Хилл в плане своими кругами похож на срез дерева).

– Послушайте, мы же совсем рядом! Мы стоим против Бирмы, а это – на углу!

…И церкви выходили к ним навстречу из древесной тени и чащи – удивительно много в Канберре церквей всех вероисповеданий! Она подумала: так много и на таком пятачке, словно тоже представительства – только власти небесной! Тяжеловесная старая Англия – нетесаный бурый камень. И ввысь устремленная остроконечная готика. Самой оригинальной можно считать церковь, реконструированную из первого железнодорожного вокзала, – вот уж ничего не пропадет зря в этом практичном мире! С треугольным фасадом и аркой, куда некогда заезжал паровоз, с опущенной, как шатер, кровлей она выглядит вполне «модерново» за счет крупной шершавой кладки.

– Здорово придумано! – восхитился, как инженер, Сашка.

И русская церквушка оказалась тут как тут, как всегда не вписывающаяся в застройку своими сусальными луковичками куполов. В церкви шел ремонт. Красили крышу и прочее зеленой масляной краской, как где-нибудь в Рязани, и все это жирно блестело под неуемным австралийским солнцем. Внутрь их не пустили, и они просто постояли машиной у ограды и сообща прикончили остатки фруктовых запасов.

Странное единение чувствовала она в этой бездетной паре – двое не очень сильных людей, словно прижались друг к дружке и идут рядом, чтобы не смело напрочь в чужеземной толчее… Она не смогла спросить их о причинах бездетности. Может быть, Сашка просто не захотел выпускать в жизнь еще одного полурусского человечка «мистер Семушкин» – еще пришлось бы менять сыну фамилию, чтобы не портить карьеру! Или были другие причины? Как бы там ни было, всю свою невыявленную жажду отцовства Сашка обрушивал теперь на нее, словно она и вправду девочка, не выросшая со времен улицы Железнодорожной. И ей оставалось не противоречить.

Итак, куда же теперь дальше? С посольством Сингапура покончено оперативно – настолько, что она даже не успела разглядеть в похожей на пароходный салон приемной рекламные проспекты этого круглогодичного «государства-пляжа». Паспорт ее был вынесен смуглолицей индонезийкой с поклонами: «Приятно погостить в нашей стране!»

Но у них еще было дело, что следовало провернуть в рабочее время. О человеке, которого они искали, имелись у них только служебные координаты: Национальный университет, кафедра востоковедения.

И не так уж необходимо было ей передать из рук в руки очередную родственную посылочку из Сибири – можно сдать на «пост-офис», – дойдет! Но ей хотелось самой посмотреть на этого человека.

Можно было понять, как оказался здесь Сашка – скорее всего от злой обиды, несправедливо исключенный некогда из их Организации (под горячую руку и но излишней принципиальности – время было такое). И почему докатился сюда Руденко – дело и деньги, а в главном – куда поведет семья. И Юлька – от женского оскорбленного сердца, ну и, конечно, мазать навозом хаты не хотелось ей. Но этот человек, судя по тому, что она знала о нем, прежде всех должен был выехать в СССР!

Она встречала его в коридорах управления Дороги, мрачноватых, обшитых по-старинному резным деревом, гулких от вечной кафельной плитки под ногами, со строем высоченных коричневых дверей, оснащенных медными ручками – управление строилось в девятисотом году для КВЖД.

В пятидесятых годах по коридорам ходили командированные из Союза в синих кителях с погонами, китайцы-служащие в своих «хэбэшных» мундирчиках и русские-служащие, из харбинцев, кто в чем, согласно моде того времени. И проходил он. Тоже в синем кителе, как командированный, но без погон. С лицом, сурово сосредоточенным, русой прядью поперек белого лба. И выглядел человеком-загадкой, по крайней мере в глазах девчонок-практиканток из Политехнического. Загадкой, в первую очередь, в силу особенностей своего характера – неимоверной сдержанности и скрытности всего, что касалось его внутреннего «я».

Кроме того, мало кто в городе знал о нем, потому что он был не харбинцем и вообще не жителем Маньчжурии, где полно было всюду русских семей и все что-то знали друг про друга. А – якобы из собственно Китая, где он вырос, что и дало ему ту уникальность знаний языка, определившую его особое положение в управленческом аппарате. На КЧЖД, ХЖД и даже в МПС Китая впоследствии. Если сбросить со счета такую романтичную деталь, как форменный китель с пустыми лычками на месте погон, что давало основание досужим толкам, что он не просто «местный», а почти «командированный» из Союза, а при его холостяцком положении вызывало добавочный интерес в женском составе, если отбросить эти домыслы, на которые падок легковерный город Харбин, он был единственным в своем роде – в то время и в том городе.

И если все живое и прогрессивное шло тогда в северо-восточный Китай через Дорогу, и если вся эта Дорога – большая политика дружбы, мира на Востоке, что делалось (по крайней мере, должно было делаться) советской и китайской администрацией совместно и на двух языках одновременно, можно понять, какое значение мог иметь человек, представляющий Службу переводов!

Человек, который буквально знал все из первых уст, что говорилось, писалось и заносилось в приказы по Дороге и на самом высшем уровне – на совещаниях с управляющими Дорогой. И мог переводить это свободно с одного языка на другой, причем ориентируясь прекрасно не только в специфике технических терминов, но и в тех нюансах дипломатии и грамматики (китайской), когда сказанное вслух может иметь один смысл, а записанное иероглифами несколько иной. Одним словом, имевший доступ к документам и к той подспудной кухне большого дела, о которой не ведают посторонние.

И, насколько она знала, он оставался на этом своем месте до последнего часа, когда это перестало быть необходимым.

Со всей щедростью отдала наша страна Китаю все, что было завоевано, восстановлено, построено заново – всю Дорогу на уровне современного по тем годам оборудования, старинный русский город Дальний и крепость Порт-Артур. Командированные железнодорожники уезжали по своим родным Московским, Рязанским, Калужским дорогам. Поезда отходили от первого перрона станции Харбин-Центральный, где тогда уже работала она после института но распределению. Их провожали с красными транспарантами и китайскими торжественными барабанами и криками: «сулян ла та кэ!» (советский – старший брат!). А потом новая администрация возвращалась с проводов в теперь уже свои кабинеты, пила бледный желтоватый чай из казенных жестяных чайников, и начиналось (насколько можно было понять, при ее знании языка) «обсуждение» только что уехавших – наступала «культурная революция».

Подошла Целина. И она просто потеряла его из виду. Но уверена была, что уж он-то, конечно, в Москве, по крайней мере!

…В результате они петляют в Сашкиной машине по пересеченной местности университетского городка мимо корпусов, спортивных площадок и каналов, осененных чем-то плакучим, под вид ивы, и неизменных полян и деревьев, даже белоствольных – под вид берез. Более всего впечатляет академический Центр – есть нечто космическое в куполе, или полушарии, поставленном прямо на грунт, только нижний край подрезан арками, словно неземной аппарат упал и зарылся в земной шар до половины отверстий-сопл. А вообще-то городок пуст. Кое-где мелькнет явный студент, судя по свободе одежды, походки и прически – законы выходного дня или какие-либо каникулы?

Своего «специалиста по Востоку» они не нашли. Вежливые вахтеры учебных и административных зданий отвечали, что день закончен и «мистер X», они полагают, на «уик-энд». Домашнего его адреса они не знали или не принято сообщать неизвестным. Так и осталась она с неврученной деревянной дощечкой-сувениром на коленях и с ощущением неразгаданности.

И позднее, когда Сашка, тоже слегка удрученный неудачей, но не настолько, чтобы это могло омрачить ему обретение Канберры, вез их по соседству на Блэк Маунт (Черную гору), чтобы осмотреть столицу с высоты – для закрепления впечатления, она все еще думала о том человеке, уж вовсе постороннем ей, забытом надолго и вынырнувшем внезапно на поверхность сознания.

Что же произошло с ним в последние годы, когда все они были кто где – в Австралии или на Целине, кому как повернулось, и когда он переводил в Пекине свои последние совместные документы, и уезжали последние люди, с которыми он работал, которых он знал и которые знали его. И так получилось, что он не поехал вслед за ними, а повернул за враждебную черту, во всем знании того, что он знал? Или попросту нашлась чья-то перестраховавшаяся рука, что не сильно спешила приложить печать к его индивидуальной визе? Мало ли что. Время было такое. И оттого – оскорбление недоверием и толчок на другую сторону? Или просто никто не знал его истинной сути. Или это она ничего не знает, чтобы судить о нем? И здесь он тоже несет свою пользу политике мира, как тогда там? «Мы здесь нужнее» – как сказала знакомая дама из Советского клуба в Стратфельде. И, возможно, в этом есть смысл, более серьезный, чем показалось ей?

И, возможно, это сегодняшнее размышление ее о людях «с двойным дном», на середине пути, на серпантине Черной горы, и придаст, спустя двое суток, на финише малого круга по Австралии, особый мучительный акцент тому странному происшествию?

Канберра с высоты выглядит, наверное, самой деревенской среди столиц мира. В кудрявую зелень упрятаны коробочки из бетона, совсем крохотным кажется фонтанчик Кука на водном поле Барлей Гриффин и белой свечечкой – монумент-колокольня на мысу, где полсотни британских дарёных колоколов отзванивают в положенное время, согласно традиции. Похож на панцирь черепашки распластанный кружок Академцентра. Но главное, без чего нет Канберры, – воздух, легкий, теплом струящийся, воздух пространства в обрамлении синих гор!

Сашка стоял на смотровой площадке и намечал как полководец, куда он повезет их назавтра, – монетный двор и «Мемориал Вар» [21]21

«Мемориал Вар» (англ.) – «Военный мемориал».

[Закрыть]. Обязательно!

А потом были вечер и ночь в Канберре, что спустились быстро, как у нас на юге, когда мягкая и плотная темнота заполняет город, словно наливает котлован до краев, но зубцы гор, а выше, дальше еще светится небо персикового цвета, словно нет ночи по ту сторону гряды, только здесь – даже не шорох, а дыхание невидимых крон на бульваре и огни. Не огни большого города, в мигании и в сполохах, а просто пунктиры фонарей в листве да спокойная подсветка зданий, словно сцена перед началом спектакля.

И они шли втроем, под руки к «шоппинг-центру» по этой улице, отданной машинами на ночь пешеходам, в почти неразличимой толпе так же тихо бредущих на отдыхе людей (Канберра – город выходного дня), и ничто не отвлекало их взаимного внимания, наоборот приближало, потому что нечто похожее было у них в те годы, когда они никуда еще не ехали, а только ждали, что их повезут, и просто дружили – ночная чернота нерусского города, фонари, просвечивающие в листве, и ппоязыкая, обтекающая их толпа (не сине-джинсовая, как теперь, а тоже синяя – брючки и курточки из дабы – китайские влюбленные, обнявшиеся, согласно разрешающему это декрету, и никого, кроме себя, не видящие в эгоизме молодости). И Сашка тогда еще не был гнусным предателем, променявшим Родину на заграницу, и мог с чистым сердцем петь с Юркой в два голоса «Летят перелетные птицы…». А она шагала посреди кругло-булыжной мостовой между ними двумя, как теперь между Сашкой и Анечкой, и просто была счастлива.