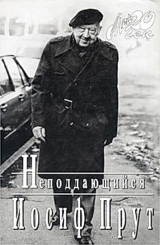

Текст книги "Неподдающиеся"

Автор книги: Иосиф Прут

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)

Приходил известный пародист Александр Архангельский. Он был влюблен в «оживленные рисунки» (так тогда называли мультипликацию).

Архангельский предложил создать киноленту, взяв за сценарную основу текст известной песенки «Пошел купаться Веверлей», но с его стихотворной пародией на В. Маяковского. И тут же зачитал ее:

Вы заплесневели, как какая-то Балаклея!

Чтоб вас разорвало, что́б!

А я вам спою про товарища Веверлея

И про то, как он утоп.

Солнце палило в три тысячи дизелей,

Ставило ва-банк на какую-то сумасшедшую игру.

А в это время Веверлей из дому выполз

И затрюхал к пруду.

Оттёр запотевшие красные веки

И когда наконец дошел,

С благодушием, странным в рыжем человеке,

Вдруг пробасил: «Хорошо!»

Скинул рубаху, штаны и все прочее

И с разбегу в воду – скок!

Будьте любезны убедиться воочию,

Что голова – тяжелее ног…

Дальше не помню…

Еще один любопытный факт: Олег Леонидов поделился однажды с коллегами своей системой организации материала во время работы над сценарием.

На каждое действующее лицо у него было заведено «персональное дело».

Отсюда вырастало и обилие деталей, перечисление наиболее характерных привычек, в общем, все то, что делает персонаж особенным, объемным, индивидуальным, отличающимся от остальных.

После обстоятельного и подробного объяснения этого метода начались стихийно возникшие прения. Брик, усмехнувшись, заметил:

– Ну и что будет? Какая польза для зрителя, если он узнает, что мой герой впервые увидел поезд в возрасте пятнадцати лет? Причем об этом ни разу не упомянуто в картине?

Натан Зархи добавил:

– Или что он любит кошек… Хотя, если любит кошек, значит, это хороший человек.

Через восемь лет, за месяц до смерти, Натан Абрамович, вспоминая этот разговор, сказал мне:

– А ведь, оказывается, Гитлер тоже любит кошек…

Я лично принял метод создания таких досье в моей дальнейшей практике. И если кто-либо из основных или второстепенных персонажей двадцати восьми художественных фильмов, поставленных по моим сценариям, публике все же запомнился – этим я обязан своему дорогому учителю, одному из «стаи славных» членов литотдела «Межрабпомфильма».

Вместе с ним – всем вам слава, мои дорогие коллеги!

На том же «Межрабпомфильме» в 1929-м была поставлена лента «Сто двадцать тысяч в год». Режиссер – родной дядя моей теперешней жены, Леночки, Григорий Черняк.

Этот немой фильм посвящался Палате мер и весов, которая боролась за точность во всем…

В задуманном мною сюжете некий инженер делал в расчете ошибку в один сантиметр, которая – в результате – оборачивалась ошибкой в 120 000 метров в год.

Фильм должен был быть комедийным, и я договорился с Игорем Ильинским, что он станет играть главную роль. Игорь тогда уже был популярным актером.

Я сдал сценарий. Получил за него огромную сумму: рублей 68 или даже 70! И на эти деньги поехал в Крым со своей приятельницей (тогда я еще не был женат!), чтобы провести там отпуск.

Гриша Черняк приступил к работе над режиссерским сценарием (фильмы в те годы делались быстро!)…

Когда я вернулся, в Большом зале Консерватории должна была состояться премьера. Этот кинотеатр носил название «Колосс».

Я пригласил на просмотр свою даму, говоря, что главную роль исполняет популярный и любимый ею актер.

Заняв оставленные нам места, я с вожделением стал ждать блаженной минуты, когда погаснет свет и появятся титры с именем автора.

Началось действие, но Ильинский не появлялся. Вместо него на экране предстала юная Верочка Марецкая. Она играла роль инженера… Все перипетии судьбы, предназначавшиеся мною, автором, мужчине – Игорю Ильинскому – были переложены на хрупкие плечи Веры Петровны. Если по сценарию у Ильинского была невеста, то в фильме у Марецкой появлялся жених и так далее… Словом, я впервые ощутил на себе «творческое видение» режиссера! Правда, картина имела немалый успех.

Выяснилось, что Юрочка Завадский уговорил Черняка вместо Ильинского снять в этой роли свою молодую жену. Кстати, на их свадьбе я был свидетелем, и Верочка была моей дорогой подругой.

Как я ни объяснял Ильинскому, что это «происки» режиссера и Юры Завадского, а не моя вина, он сильно обиделся. В отместку в одном из первых звуковых фильмов «Механический предатель» Ильинский уговорил сценариста Сашу Андриевского и режиссера Дмитриева прохвосту и жулику по фамилии Носов изменить фамилию на Прут… Так мы шутили в те годы.

К той же поре относится постановка на «Ленфильме» картины «Огонь». Режиссером моего сценария стал Марк Донской – впоследствии классик мирового кино. Сюжет сводился к тому, что один из отсталых народов Севера в поисках огня добирается до советского культурного центра и сбрасывает с себя зависимость от шакалов-купцов, которые этот маленький народ грабили.

Ответом на призыв к добровольному содействию нашим армии и флоту – организации общества, которым впоследствии стал ОСОАВИАХИМ – явился сценарий, тоже реализованный на «Ленфильме» режиссером С. Глаголиным – «Вставайте, мертвые!» [3]3

В прокате – фильм «Запах великой империи».

[Закрыть]

В страшные годы «ликвидации кулачества» я ездил на Дон в Епифань (местность, где некогда царь Петр I строил шлюзы для спуска флота к Азовскому морю). Был свидетелем невеселых событий, связанных с реализацией идеи социализма в деревне. Результатом творческой командировки стал фильм о крестьянском парне, не по своей вине попавшем под дурное влияние. Этот фильм 1931 года выпуска назывался «Человек из тюрьмы»: первая постановка талантливого режиссера Сергея Бартенева.

Затем были фильмы «Лес», «Для вас найдется работа»; «Приказ адмирала Нельсона»…

Кинематографом в тридцатые годы руководил товарищ Шумяцкий, старый большевик, привыкший к партийной дисциплине и нелегальному положению. Меня он почему-то называл «Товарищ Илья» (сохранился документ, весьма интересно проливающий свет на то, как работалось над фильмом «Тринадцать»),

История эта в некотором роде драматичная. Ее Михаил Ромм довольно «мимолетно» затрагивает в своей книге…

Дело в том, что, несмотря на запрет в ту пору режиссерам писать сценарии, Михаил Ильич все-таки начал работать над сценарием «Командор» вместе с писателем Виктором Гусевым.

Тогдашний председатель Кинокомитета – Борис Захарович Шумяцкий – за это своеволие лишил Ромма права на дальнейшую режиссерскую работу в кино.

Михаил Ильич Ромм – талантливейший человек и талантливый режиссер – был очень огорчен таким решением.

Но случилось, как мне объяснил Шумяцкий, что «наверху» просмотрели зарубежный фильм «Потерянный патруль», и было спущено задание: создать фильм о наших, советских пограничниках.

Шумяцкий знал, что в двадцатые годы, сразу после окончания Гражданской, я был переведен служить в погранвойска в Среднюю Азию. Знал он и то, что я принимал участие в борьбе с басмачами, а потому сценарий предложили писать мне.

Борис Захарович внял моей категоричной просьбе разрешить Михаилу Ромму стать режиссером задуманного фильма. Без его участия работать над этой темой я отказался!..

Хочу уточнить для сегодняшнего читателя: после окончания Гражданской войны из отдельных частей Первой Конной армии были созданы кавалерийские отряды, которые в Средней Азии успешно боролись с самым страшным врагом советской власти – басмачеством. Басмачи делали все, чтобы восстановить власть бухарского эмира, не дать социализму дойти до сердец коренного населения.

Я уже упоминал о том, что со своим отрядом на 200 километров углубился в земли сопредельного государства, за что выслушал гневный нагоняй от Фрунзе.

Короче, фильм «Тринадцать» был снят. И до сих пор не сходит с экранов не только нашей страны. В парижском магазине «Космос» в отделе «Шедевры советского кино» мои друзья приобрели три моих фильма на видеокассетах. Кассеты – с французскими субтитрами (смею думать, если бы деятели Совэкспортфильма обратились к автору, то перевод диалогов на французский я сделал бы не худшим образом…). Создавались эти кассеты, естественно, без ведома и согласия автора!.. Итак, французы мне подарили кассету «Тринадцати»; швейцарская Синематека купила у нас фильмы «Тринадцать» и «Секретарь райкома»; а в одной сопредельной стране участок границы носит название «Тринадцатой заставы»…

В тридцатые годы я переехал в Ленинград. Это время отличают как подъем советского искусства, так и начало репрессий, гонения на все прогрессивное, что порой принимало трагикомический вид.

К примеру, «чистка» сотрудников на «Ленфильме». Такие «чистки» до войны проходили повсюду.

Леонида Трауберга «вычистили» потому, что его отец в Киеве при белых был редактором журнала.

Сергея Герасимова (при матери еврейке) – за то, что отец был священником.

Михаила Блеймана спросили:

– У вашего отца в Ростове дом был?

– Ну-у, б-был, – заикаясь, ответил Блейман.

– Вы уволены!

Со мной обошлись совсем коротко. Меня даже ни о чем не спросили, а протянули постановление, в котором значилось, что я уволен с киностудии «Ленфильм» «за разложение аппарата». Дальше, в скобках, написано одно слово: «Смех!»

Уволенные – на третий день – собрались у меня, чтобы играть в покер. Около полуночи раздался звонок в дверь. Мы поняли: пришли за нами…

Но это был Адриан Иванович Пиотровский – начальник сценарного отдела студии, которого уважали и любили за его эрудицию и доброжелательность. Он вошел и сказал, что все мы вновь восстановлены на работе: «Кому-то же надо писать сценарии и ставить фильмы?!»

История той карточной игры напомнила мне два забавных эпизода, происшедших в разные годы.

С нами дружил начальник Ленинградской ЧК Николай Шпанов, который в те годы уже «баловался литературой». Был он и нашим частым партнером по карточным играм.

Опять же ночью, когда мы засиделись за преферансом, нас встревожил дверной звонок. На сей раз всех присутствовавших забрали вооруженные люди, посадили в машину и куда-то ловезли.

Так – гурьбой – и ввели нас в большой, ярко освещенный кабинет.

За огромным столом сидел Шпанов.

– Коля, что это значит?! – не скрывая возмущения, спросил я.

– А то, что я вас арестую до утра! Вы себе играете, а мне дежурить одному?! Рассаживайтесь! Надеюсь, карты захватили?

Много лет спустя кто-то из остряков сочинил о нем следующее:

Писатель Николай Шпанов

Трофейных обожал штанов

И… толстых сочинял романов

Для пополнения карманов!

Шпанов, действительно, одно время наводнил литературу своими сочинениями. Его детективные романы печатались огромными тиражами.

Второй не менее забавный случай относится к пианисту Эмилю Гилельсу.

– Ребята! Сегодня я с вами играю! – предупредил Эмиль.

– Позволь, но ведь у тебя же концерт в филармонии?! По всему городу афиши висят…

– А это уж мое дело!

К назначенному часу Гилельс был в нашей компании.

– Эмиль, но как же концерт?!

– А в нужное время – струна не выдержала! Я взял аккорд и… увы!

В такое можно было поверить: Гилельс играл столь темпераментно, что слушатели приняли «разрыв струны» как пик творческого вдохновения музыканта.

По моему сценарию на «Ленфильме» режиссер Илья Трауберг поставил картину о борьбе немецкого пролетариата против зарождающегося фашизма. Главную роль в этом фильме – «Для вас найдется работа» – великолепно сыграл чудесный актер Максим Штраух.

А с Илюшей мы настолько сдружились, что когда он женился на Оленьке Лепешинской, я эту невесомую фею от балета, многие годы блистающую своим ярчайшим талантом, на руках передал через стол жениху.

После войны, в Германии, моего друга Илью Трауберга подло отравили. Кому мог помешать этот интеллигентный и очень способный человек, так и не стало известно.

Я часто наведывался в Москву. Однажды мои старшие товарищи Олег Леонидов, Юрий Олеша и еще кое-кто… «вызвали меня на ковер».

– Слушай, кинематограф от тебя не убежит, не пора ли, дружок, заняться более серьезным?

– Чем именно?

– Несмотря на твою молодость, у тебя уже большой жизненный опыт. Пиши-ка ты пьесу для театра!

Так, по совету близких и дорогих мне людей, я стал еще и театральным драматургом. В очень короткий срок я написал пьесу о революционном бронепоезде с весьма символическим названием «Князь Мстислав Удалой».

Если читатель заинтересуется, то в подшивках газет и журналов тех лет он обнаружит множество рецензий, в основном хвалебных, по поводу этого первого моего произведения для театра.

Владимир Иванович Немирович-Данченко, прочитав «Мстислава», сказал мне:

– Ваша пьеса обречена на успех.

Юрий Завадский

Тут я снова вернусь к Юрочке Завадскому.

Дом Леонидовых, гостеприимных, очаровательных людей, обычно был полон молодежи. Его двери оставались всегда открытыми для Юры, Сережи Вахтангова и меня.

Я часто ходил с Сережей в студию его отца. Ходил туда и после смерти Евгения Багратионовича. Мы старались попасть на спектакли, где главную роль играл наш друг – любимец Вахтангова – Юрий Завадский.

Незадолго до премьеры, придя на репетицию «Турандот» (чуть ли не генеральную), я спросил в антракте у Завадского:

– Скажи мне, Юрочка, что, кроме восторженной рецензии, я могу сделать для этого потрясающего спектакля?

– Достань, газетчик, цветных тряпок!

– Зачем?

– Для оформления сцены. Я знаю, что нужного количества Вахтангову не хватает.

И, представьте себе, я – достал! Принес Надежде Михайловне около двух килограммов этого материала, собранного по тряпочке у всех моих тогдашних знакомых и подруг женского пола.

Благодарность последовала немедленно: Евгений Багратионович – через Завадского – передал мне два пригласительных билета во второй ряд – на премьеру!

Юрию Александровичу в ту пору исполнилось уже двадцать восемь, но Калафу, которого он блистательно изображал, можно было дать максимум двадцать.

Господи! Что только он ни выделывал, этот неугомонный Юрочка! У меня создалось впечатление, что во время одного из объяснений с дамой своего сердца он прыгнул… выше своего роста! Думаю, это и покорило принцессу Турандот – несравненную Цецилию Мансурову. Такого Калафа она ждала всю свою – так тревожно начатую – жизнь.

Сейчас трудно представить, что тогда творилось в зрительном зале. Исполнителей – всех без исключения – долго не отпускали со сцены. Это был настоящий триумф, оглушительная и полная победа, к сожалению – последняя в блистательной творческой биографии Евгения Вахтангова…

Триумфальный путь артиста Завадского продолжался и на основной сцене Московского Художественного театра, где он выступал в роли Чацкого, а затем – графа Альмавивы.

У Юры была сестра, красавица Вера, рано умершая от туберкулеза; брат Володя, серьезный ученый человек. И мать – Евгения Осиповна – ими очень гордилась, говоря иногда: «Они – в меня!» С мужем она была в разводе, и я долгое время не знал – почему.

Лишь однажды, когда мы отмечали ее день рождения и Юра потянулся за второй крошечной рюмочкой – я в это время произносил в честь именинницы тост – Евгения Осиповна не сдержалась и довольно громко пробормотала: «Папа тебе кланялся!»

Упрек явно несправедливый, ибо Юрий Александрович был начисто лишен малейшего пристрастия к спиртным напиткам. Но я все понял…

И вообще Евгения Осиповна об этом своем сыне (рядом с которым прожила всю жизнь) была не очень высокого мнения. Она искренне удивлялась его феноменальным успехам, зачастую объясняя их чистой случайностью, его удивительным везением.

Но вдруг грянула беда. Вечером у меня раздался телефонный звонок. Евгения Осиповна, чуть не плача, сообщила, что Юру сейчас увели!

– Куда увели? Кто увел? – не понял я.

– Те самые и туда, куда всех! (а уже шли 30-е годы…) – ответила старая женщина. – Помогите, если сможете!

Я (еще наивный в ту пору) попытался ее успокоить, хотя сделал это довольно неудачно:

– Дорогая, убежден, что ничего серьезного! Хотя, вы же понимаете, что-нибудь да есть! Ведь зря не забирают!.. Вы ничего не замечали в последнее время? Он вам ничего не рассказывал? Такого?.. Ну, вы понимаете…

– Да нет! Вчера вдруг заговорил о каком-то высшем мире. О каких-то новых своих друзьях – мыслителях, о мистике… В общем, не нахожу ничего предосудительного.

Я тут же обратился к моему двоюродному деду – младшему брату моей бабушки Веры, работнику Коминтерна С. Итину. Дядя Сеня дружил с прокурором Рубеном Катаняном. Выяснилось, что Юра три раза посещал собрания теософов – организации, очевидно, нелегальной.

Хлопотал не я один. КФ. Дзержинскому также обратились корифеи МХАТа.

Поэтому вскоре «поклонник таинственного», наш дорогой Юрочка – несостоявшийся адепт учения теософов – вернулся домой.

Как-то сидел я с Маяковским в кафе «Националь». В зал вошел Завадский. Я познакомил его с Владимиром Владимировичем. Юра оказался его большим поклонником. Между ними началась оживленная беседа: Завадский отлично знал творчество поэта, сразу же прочитал два малоизвестных его стихотворения, чем удивил и порадовал автора.

Дружная беседа продолжалась, когда к нашему столику подошел тогда совсем еще юный Семен Кирсанов. Быстро сунув руку каждому из нас, он сказал Маяковскому:

– А я придумал рифму, которой мог бы вас потрясти!

– Ну давай, Сеня, тряси!

– Нет! Не скажу! Вы – украдете!

– Нахал! – покачал головой Маяковский, однако добавил: – Вот при всех говорю: не украду! Честное слово!

– Тогда ладно! – торжественно произнес Кирсанов и изрек: – «Улица – караулица!» Здорово, правда?!

Маяковский усмехнулся.

– Ну, Сенька, тебе действительно не повезло! Не успел ты еще рта раскрыть, как я уже эту рифму у тебя в тысяча девятьсот двенадцатом году украл.

Мои воспоминания о Завадском – человеке, с которым, повторяю, я продружил пятьдесят пять лет, вероятно, сумбурны: я – предельно неорганизованный, а посему пишу так, как вспоминается, без всякого временного или сюжетного порядка…

Как я уже упоминал, наступила пора, когда мои старшие товарищи – драматурги – сказали: кинематограф – это не так серьезно, как театр. Пора браться за настоящее дело… И я взялся. Первая написанная мною пьеса «Князь Мстислав Удалой» в Москве шла в трех театрах: Центральном Красной Армии, филиале Малого и в Первом Рабочем Художественном.

Завадский поставил этот спектакль в ЦТКА первым.

Я – не театральный критик. Поэтому своего мнения о режиссерском искусстве моего друга и соратника высказывать не буду. На то имеется достаточно причин. Прежде всего, о Юрии Завадском – актере и постановщике – уже много написано театроведами, а во-вторых – из собственной скромности. Объясню последнее. В Большой Советской энциклопедии сказано: «Режиссерские успехи 3.(Завадского. – И. П.) связаны с постановкой спектаклей “Гибель эскадры ” А. Корнейчука и “Мстислав Удалой” И. Прута на сцене ЦТКА, в которых 3. сумел правдиво отобразить героическую борьбу советского народа в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны».В энциклопедии Театральной написано: «…Искусство 3.(Завадского. – И. П.) достигло зрелости к сер. 30-х гг., когда выявились лучшие черты его творчества – лиризм, рождающийся в результате проникновенного раскрытия характеров современников, оптимизм восприятия жизни художником. Героическое, великое раскрывалось им как задушевное, органически присущее каждому человеку – спектакли “Мстислав Удалой" Прута…»

Кроме того, Юрий Александрович поставил в своей студии мою пьесу «Пятьдесят седьмая страница», а затем в Ростове-на-Дону был режиссером еще одного моего «опуса» – «Дорога на Юг» – о ленинском плане разгрома Деникина.

И наконец, уже в руководимом им Театре имени Моссовета он принимал деятельное участие в постановке «Катрин Лефевр» («Жена солдата») с Марецкой, Пляттом и Олениным в главных ролях.

Если не касаться «театральной» стороны дела, мы просто радовались нашим, к сожалению не очень частым, встречам, всегда находя что сказать друг другу. Эти теплые братские отношения мы пронесли через все препоны и преграды, стоявшие на жизненном пути.

Ставя «Мстислава», Завадский внушал актерам тему интернационализма. В нем он видел силу советского строя, союза рабочих, крестьян и интеллигенции всего нашего многонационального трудового народа.

В скромных героях Гражданской войны этот выдающийся режиссер чувствовал силу былинных богатырей. Поэтому он постоянно наставлял исполнителей:

– Играйте тех, кто вам по духу ближе: Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алешу Поповича, Микулу Селяниновича, Святогора!.. Или, если хотите, Дюка Степанковича, Чурилу Пленковича, Дуная Ивановича! Все они отличались воинской или трудовой доблестью, красотой, мощью, умом!..

И вдруг один молодой артист, игравший Лёньку – помощника машиниста, – с усмешкой спросил:

– Ну, а кем же мне прикажете быть в столь почетной компании?

– Соловьем-разбойником! – не удержался я.

Раздался смех. А Завадский совершенно серьезно добавил:

– Остроумно. Но не слишком ли щедро? Ему – в той компании – быть либо только Соловьем, либо – просто разбойником.

(Даже тогда уже водились и те, и другие.)

Я часто наблюдал работу Завадского и, над «чужими» пьесами.

Однажды, на репетиции «Гибели эскадры», Завадский, раздраженный тем обстоятельством, что одному из ведущих актеров никак не удавалось выполнить его режиссерское задание, вскочил и с криком «Пойду и повешусь!» – выбежал из зала.

Испуганный этим поступком начальник театра – Владимир Евгеньевич Месхетели схватил меня и Фаину Георгиевну Раневскую за руки, умоляя:

– Дорогие! Спасите его! Верните!

Не успел я отреагировать, как эта великая актриса, которая была еще и великим психологом, а к тому же отлично знала Завадского, совершенно спокойно, чуть заикаясь, проговорила:

– Не волнуйтесь! Он вернется… сам. Юрий Александрович в это время всегда посещает… туалет.

Кроме Фаины Георгиевны никто никогда не осмелился бы при Завадском произнести неприличное слово: это была исключительно ее прерогатива…

Считаю своим моральным долгом в этих «мемуарах» упомянуть о большом актере и моем дальнем родственнике.

Артист театра Моссовета (речь идет уже о послевоенном периоде) – Александр Иосифович Костомолодский был двоюродным братом моего отца: его мать – Розалия Иосифовна – родная сестра моего деда Прута.

Я не присутствовал в день премьеры возобновленного «Маскарада», но пятый его показ все-таки посмотрел.

Однажды, после очередного просмотра спектакля, ужиная с Юрием Александровичем Завадским в ресторане ВТО, поздравил его с удачей, с блестящим вторым рождением этой удивительной пьесы. И между нами произошел разговор, который, возможно, заслужит внимание будущих историков советского театра. Я обратился к Завадскому с вопросом:

– Скажи мне, Юра, какой принцип ты взял за основу, когда приступил к постановке второго варианта «Маскарада»? Какую новую творческую платформу, объясняющую твои действия, мог бы твердо зафиксировать, точно сформулировать, выразить словами? Что помогло тебе увидеть спектакль сегодня именно таким, каким увидели его мы – твои товарищи, зрители? Если не можешь ответить сразу, я – подожду!

– Да нет, почему? Могу! Я просто постарался представить себе: тридцатые годы прошлого века. Петербург. Дежурная комната офицерского собрания. Сидит у окна поручик Лермонтов, задумчивый, сосредоточенный. А задуматься ему есть над чем: как всегда, сложное душевное состояние, политические неурядицы и резкие высказывания, грозящие большими неприятностями. Хватает и творческих сомнений. Вдруг… На ум приходит только что законченная драма. И, чтобы отвлечься от мрачных дум, этот гений, еще недавний юноша, мысленно представляет себе своих героев, но – оживших: на сцене. Видит себя, сидящего в ложе бенуара, видит, как открывается занавес, видит, как начинается первое действие. Вот, учитывая все это и представляя себе, что молодой автор косится на царскую ложу, следя за реакцией повелителя России, я и постарался вникнуть в состояние Михаила Юрьевича. Ведь это он прибавил к своим бессмертным рифмованным строчкам биение человеческих сердец, живую кровь и ощущение своего времени. Если я придумал оркестр, которого нет в действительности и которого нет в авторских ремарках, то поворот головы дирижера, смотрящего в сторону царской ложи, придумал и подсказал мне сам Лермонтов. Ибо он передоверил именно дирижеру свой страшный взгляд, говорящий государю: «М-да, ваше величество! Нелегко быть сочинителем при вашем правлении! Ох, как нелегко!»

И, как видишь, я не ошибся. Пресса единодушно отметила этот жест, блестяще выполненный Шурой. Я специально сохранил все, сказанное критиками об этом эпизоде, выписал отдельно! Вот, например, что в «Известиях» от первого марта тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года писал о нем Ираклий Андроников: «…И с каждой повой сценой, вы все больше убеждаетесь, что дирижер – артист А. Костомолодский, великолепно исполняющий эту мало кому доступную роль – дирижирует не только оркестром, не только спектаклем. Он дирижирует судьбами лермонтовских, героев».

– Я это помню наизусть. У меня в портфеле и другие заметки. Смотри. – И Юра передал мне тетрадь с вклеенными на ее страницы рецензиями. Я их переписал для себя:

«Литературная газета», 26.V.64 г. «Человек и его судьба». А. Солодовников.

«В спектакле “Маскарад”, заново поставленном Ю. А. Завадским в Театре им. Моссовета, есть один впечатляющий образ – дирижер. Его нет в пьесе Лермонтова, однако кажется, что, извлекая из смятенных душ героев хачатуряновскую музыку, именно дирижер властно направляет ход событий. Он стал необходимым действующим лицом.

Больше того: без него не было бы такого спектакля…»

«Театр», № 5, 1964 г. «Со сброшенной маской!» И. Вишневская.

«…А из черной оркестровой ямы страстным, трагическим, тревожным, рвущим душу вальсом Арама Хачатуряна, его музыкой дирижирует старый как мир, весь в черном, дирижер. Это новая роль в пьесе “Маскарад”, роль без слов, роль, состоящая из одной мимики, только из жеста, только из выразительнейшего грима, роль даже не сыгранная, а прожитая перед нами актером А. Костомолодским. Но эта роль не дописана, не придумана, она сама как-то родилась изнутри пьесы Лермонтова, она – эпиграф драмы, она – ее символ, ее настроение. Что делает дирижер в спектакле? Он дирижирует музыкой. Это лишь первый пласт роли. Но в нем есть большее: это стоит перед “Маскарадом ” сама жизнь, страшная, седая, трагическая, диктующая и порабощающая, и приказывающая, и жалкая. Вот дирижер чуть поворачивается в зрительный зал – и на лице его с плотно сжатыми губами разные выражения, словно разные маски. Вот – презрение, вот – отчаяние, вот – боль, вот – ненависть, вот – безразличие судьбы, вот – холод высокомерия, вот – жалость человеколюбия, вот – сожаление, вот – печаль, вот – ирония, вот – насмешка, вот – тайные скрытые горькие слезы…»

«Московская правда», 28.VI.64 г. «Встречи, которые запомнились». В. Рыжова, театральный обозреватель.

«…Яркий луч прожектора освещает дирижера А. Костомолодского. Он поднимает руку – и начинается музыка. Она возникает везде, в разных уголках театра, она не звучит только в оркестре, ибо… оркестра нет. А. Костомолодский дирижирует не оркестром и даже не музыкой: он дирижирует спектаклем, он руководит действиями героев…»

«Театральная жизнь», № 12, 1965 г. «Сражающийся Лермонтов». Дм. Зорин.

«…С его «странным» дирижером (А. Костомолодский), управляющим не только музыкой, но где-то и маскарадными рожами, имеет самую естественную земную основу».

«Театр», № 5, 1966 г. «Режиссер и Время». М. Любомудров.

«…В какие-то моменты дирижер неожиданно поворачивается в зал и смотрит на зрителя долгим суровым взглядом. И вмиг исчезает граница между залом и сценой.

В этом движении дирижера есть нечто глубоко волнующее…

Объединяются зал и гордый демонический старец. Завадский и стремился к этому единству зрителей и театра…»

– Интересно! – сказал я, закончив просмотр и прочтение отзывов прессы. – Но ни в одном из них, Юра, я не нашел твоего единомышленника, человека одного с тобой мнения об удивительном жесте – повороте головы дирижера.

– А мне и не нужны единоверцы в таком деле, как мое – сугубо личное – понимание искусства. Сколько людей, столько и мнений, что совершенно естественно: ведь это – жизнь!

Во второй половине XX века добрых людей (я имею в виду тех, кто совершает добрые бескорыстные поступки) называют «странными».

Странным, очевидно, был и Завадский. Вот один тому пример.

Юрий Александрович с писателем Александром Воиновым состоял в самых обычных отношениях. Никакой особой дружбы между ними не наблюдалось. Просто они довольно часто одновременно отдыхали в писательском Доме творчества «Переделкино».

Я дважды приезжал туда проведать Юру. По всему чувствовалось, что тогда он был очень одинок: визитеров из столицы я у него не встречал. Навещал своего главного режиссера только уже немолодой администратор его театра.

У Саши Воинова была жена – опереточная актриса Нелли Савина. Она однажды устроила свой творческий вечер для писателей и их семей в этой дачной местности. Непосредственность ее исполнения, сердечная теплота покорили зрителей. Но чувствовалось: все, что актриса делала на сцене, она придумывала сама…

Я был в тот день в Переделкино, сидел между Юрием Александровичем и Сашей. Когда после окончания концерта Воинов спросил у мэтра его мнение, Завадский сказал:

– Все есть… кроме режиссерской руки. Савина – сценична, хороший голос…

И Юрий Александрович решил помочь Нелли. Что он и сделал, причем по собственной инициативе, вот так – вдруг – без каких-либо экстраординарных причин.

Шел 1977 год – последний год его жизни. Как-то, гуляя по дорожкам большого садового участка, Завадский спросил Воинова:

– Почему ваша жена так часто уезжает в Москву?

– Она готовится к сольному концерту.

Юрий Александрович поинтересовался программой. Саша сказал, что у Нелли будет вечер старинного романса.

Вечером Савина вернулась, и Юрий Александрович при мне спросил у нее:

– Как будет строиться программа вашего концерта?

– Как всегда – традиционно, – ответила Савина. – Ведущий объявляет номера, аккомпанирует трио: скрипка, виолончель, рояль и – отдельно – два гитариста.

– А не хотелось бы вам нарушить такое, уже набившее оскомину ведение программы? У вас нет желания принять публику не в театральном зале, а у себя в салоне?

– Дорогой Юрий Александрович, вы меня, очевидно, спутали с княгиней Волконской: это у нее был салон.

– Да, но мы с вами можем подарить зрителю особую музыкальную поэтическую атмосферу салона нашихдней, не тревожа памяти покойной княгини.

Честно говоря, я решил, что у Юры начинаются старческие странности, которые врачи грубо называют маразмом или склерозом. И Завадский, очевидно, это почувствовал. Поэтому он перешел к конкретному:

– Скажите мне: какие у вас будут туалеты?

Савина тут же принесла свою последнюю афишу, где она в белом бальном платье кружилась среди переделкинских берез. На афише была надпись: «Я помню вальса звук прелестный…»