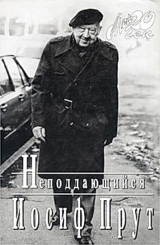

Текст книги "Неподдающиеся"

Автор книги: Иосиф Прут

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)

Иван Козловский

На моем 80-летии в Доме литераторов Иван Семенович Козловский пропел со сцены в мою честь:

Люблю я Оню Прута,

Который – тута!

Вот он сидит на сцене —

Наш друг, наш гений!

Его орлиный профиль

и взгляд глубокий.

Как флаги на флагштоке,

Свисают щеки!..

Иван Семенович Козловский всегда был легок на подъем. Он участвовал в наших «капустниках» не только в ЦДРИ, но и в Доме литераторов

Писатели – в свою очередь – помогали ему. В селе, где он родился, создана музыкальная школа. И ежегодно в ЦДЛ мы давали платные «концерты» в пользу этой школы. В них принимали участие и Антокольский, и Белла Ахмадулина, и конечно же я.

На моих юбилеях Козловский непременно пел. В день моего девяностолетия он был болен и прислал в подарок венок из ржи, который просил считать за лавровый.

Естественно, я не оставался в долгу. И, когда в Большом театре праздновали девяностолетие Ивана Семеновича, я вышел на сцену с такими словами:

– Пятый гусарский ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк вошел в строй русской армии 21 июня 1783 года.

Полк – до 1917-го – участвовал во всех войнах нашей Родины и награжден за исключительную доблесть – всеми высокими знаками русского воинского отличия.

Я рассказываю вам это затем, чтобы вы знали, что в 1900 году штаб полка располагался в селе Марьяновка Полтавской губернии, где именно в ту пору родился наш дорогой юбиляр. А эскадроны полка находились в окрестных деревнях, носивших живописные названия: Шамраевка, Верхне-Мануйловка, Марковка и Бутенки.

Поэтому я спою моему другу – Ване, а с ним я дружу ровно шестьдесят пять лет, – песню этого славного полка, причем последний куплет посвящаю лично юбиляру:

Кто там в малиновой венгерке

И в чьих глазах горит пожар?

Я узнаю тебя, бессмертный

Александрийский лейб-гусар!

Без кунтуша, в одном халате,

Шинель накинув в рукава,

Фуражка теплая на вате,

Чтоб не замерзла голова!..

Летя на тройке полупьяный —

Снег забивался мне в глаза,

И по щеке моей румяной

Стекала медленно слеза.

Быть может, нынче, может – завтра

Нас всех на копьях понесут

И там, в могилу опуская,

Нам память вечную споют.

Так пей, гусар, покуда пьется,

И горе в жизни забывай.

У александрийцев так ведется:

Пей, брат, ума – не пропивай!

И наконец:

Хотя мы пили по-московски,

Но никогда он не был пьян,

Иван Семенович Козловский,

Иван Семенович – Иван!..

Ваня меня целует и говорит:

– Оня, тебе бы мой голос!

А я ему в ответ:

– Жопа, тебе бы мой слух!

Это, конечно, телевидение «вырезало»…

Сергей Михалков

С Сергеем Михалковым я дружу, пожалуй, года с тридцать пятого. Вы знаете о его небольшом дефекте – речевом. Как-то шел он по улице Горького, увидел меня, подходит, взволнованно что-то пытаясь сказать. Я его опередил словами:

– Если насчет денег, даже не заикайся!

Надо заметить, когда речь шла о деньгах, он… не заикался!

– Н-нет! Я иду… из ре-ре-дакции «Пра-авды». С-с-да-ал… – Пауза. – Две-две-ести строк. – И абсолютно не заикаясь добавил: – Получил сто сорок рублей. Правда, здорово?!

Уже в послевоенные годы мы поехали с Сережей Михалковым в Одессу, намереваясь писать сценарий.

Сергей говорит:

– 3-значит, так: восемь часов спим, д-два часа работаем, д-два часа гуляем, д-два в день – на еду, д-два – на баб, еще д-два часа мне, чтобы вылечиться от з-заикания. В Одессе это умеют…

И вот тут-то произошел знаменитый диалог писателя с милиционером. Дело было на одесском вокзале: долговязый Михалков видит маленького милиционера. Манит его к себе пальцем и произносит:

– А с-скажите, где тут у вас з-знаменитая школа з-заикания?

Милиционер, настоящий одессит, в ответ:

– 3-зачем вам школа? В-вы же и так в-великолепно з-з-заикаетесь!

По рассказам очевидцев, Михалков, будучи военным корреспондентом, в один из первых дней войны застрял в Одессе. В то время враг приближался к городу, и Одесса готовилась к обороне.

Расстроенный событиями, Сергей шел в порту вдоль пирса, а ему навстречу – моряк торгового флота. Обращаясь к Михалкову, он, сильно заикаясь, спросил:

– К-кот-торый ч-час?

От дурных дум и ужасного настроения Михалков стукнул моряка, и тот полетел в воду. Подбежал патруль:

– В чем дело?!

Моряк, вылезая из воды, уцепившись за кольцо, удивленно кричит:

– 3-за-а что?!

Михалков, обращаясь к патрулю:

– П-подумайте, какая с-сволочь! Тонет, а дра-а-знится!

Когда, вместе с Эль-Регистаном, Сережа написал гимн Советского Союза и утром объявили о том, что он получает Сталинскую премию, Михалков, взволнованный, прибежал к своему двоюродному брату, чтобы сообщить радостную новость. Там все еще спали и только его племянник – первоклассник – собирался в школу. Он открыл дверь лауреату. Сергей поднял мальчонку на руки, расцеловал и, как всегда, заикаясь, сказал:

– Т-ты з-з-наешь, я получил Ста-алинскую премию!

На мальчика это не произвело впечатления. Он ответил:

– Подумаешь! Я вчера получил пятерку!

А этому эпизоду уже я сам был свидетелем… Во время войны я приезжал с фронта в Алма-Ата, где Иван Пырьев снимал по моему сценарию фильм «Секретарь райкома». Естественно, я навещал семьи своих друзей, в том числе и Михалковых, ибо Наташу Кончаловскую, как уже говорил, знал с детства.

И вот то ли в Алма-Ата, то ли после войны в Москве в доме Михалковых произошла такая сцена.

За чаепитием сидели я и маленький Андрон. Приходит Сергей с пакетом – продуктовым пайком. Кладет его на стол, разворачивает: Среди прочей снеди – сливочное масло. Отец отрезает кусочек сыну и большую долю себе, при этом говоря:

– Ты-ы маленький – тебе по-оменьше, а я бо-оль-шой – мне по-о-больше.

На что ребенок с сарказмом замечает:

– А когда дядя Оня приезжал с фронта, он нам с мамой отдавал все свое масло!

Не знаю, помнит ли об этом нынешний знаменитый кинорежиссер, но эту реплику ребенка я запомнил…

Эммануил Казакевич

и Вениамин Рискинд

Это было на фронте в 1943 году. После одного организованного мною и удивительно удачно закончившегося поиска в расположении противника я сказал исполнителю этой исключительно тонкой операции:

– Ты – самый лучший командир разведроты в нашей армии!

На что капитан Петр Цушко ответил с его неповторимым южным акцентом:

– Есть – више! И куды више: Казакевич!

Так впервые я услышал эту фамилию. А познакомились мы с Эммануилом Генриховичем уже после войны: у нас оказался общий друг – Веня Рискинд. А так как друзья наших друзей – наши друзья, мы сразу и подружились. Оставаясь на «вы» (Казакевич однажды сказал, что это признак наивысшего уважения), мы называли друг друга уменьшительными именами. Поэтому Казакевич стал для меня просто Эммой.

Сегодня с особой теплотой вспоминая о моем ушедшем товарище, я отлично понимаю, что многие, знавшие Казакевича как писателя (и возможно встречавшиеся с ним ежедневно), сообщат читателям другие подробности, достойные этого крупного самобытного литературного дарования. Мне хотелось бы отметить несколько микрограней лишь одной стороны его сущности: доброту и удивительную человечность.

Воин беспредельной личной храбрости в бою, Казакевич был в мирное время самым мирным из всех моих самых мирных знакомых. Никогда и никто по внешнему его виду, по манере двигаться, по особой фразеологии – такой предельно «гражданской» – не мог бы предположить, что его собеседником является первоклассный армейский разведчик.

Как-то утром раздался телефонный звонок.

– Слушаю!

– С добрым утром, Оня. Говорит Казакевич.

– Здравствуйте, Эммочка!

– Надо сегодня повидаться!

– А что случилось?

– Есть одно большое дело.

– Литературное? – спросил я.

– Наоборот: финансовое!

– Вам нужны деньги?

– Нет. Но о них пойдет речь! Захватите пятьсот (разговор происходил в 1956 году)!

– Где встречаемся?

– Не в Академии же наук.

– Значит, в кафе «Националь)?

– Именно.

– Когда?

– В двенадцать ноль-ноль!

Казакевич, ждавший меня за столиком, сразу приступил к делу:

– Надо выручать Рискинда!

– В каком смысле?

– Довольно ему сочинять впустую. Веня много пишет, но его гениальные опусы никто не покупает.

Рискинд был автором слов и музыки многих песен. Отлично сам аккомпанировал себе на баяне. Его рассказы читала со сцены Вера Николаевна Пашенная.

– Что же вы предлагаете: аукцион?

– Острить начнем вместе, когда решим главный вопрос! – сказал Казакевич. – Рискинд должен начать выступать публично. Причем за нормальную плату. Конечно, он к этому не привык! Я присутствовал на его концерте сравнительно недавно: залом была кухня этого кафе. Народу – полно! Веня, в день Восьмого марта, пел для официанток и поварих, пел вдохновенно, но совершенно бесплатно!.. Я хочу пресечь эту опасную благотворительную деятельность. За свой труд Рискинд должен получать нормальное вознаграждение! И есть человек, который согласен возглавить его артистическое турне: этого слова при Вене не говорите, он – его не знает и подумает, что речь идет о выпивке… Итак, Рискинд поедет выступать от Мосэстрады с песнями войны и мира по нашей необъятной стране. В его успехе я не сомневаюсь!

После паузы я спросил:

– А Веня согласен стать гастролером?

– Да. Я уговаривал его больше недели: поедет!

– Так значит, все в порядке! И при чем тогда деньги?

– Очень при чем! Деньги нужны. У Вени нет костюма! Ему для выхода нужен… фрак.

– Эммочка! Веня – бывший чемпион по велоспорту. У него фигура, более схожа с формами Григория Новака, нежели…

– …Нежели чем с линиями Галины Улановой? Согласен!.. Но в своей гимнастерке он выступать не может! Конечно, где-то вы правы, если Веня выйдет во фраке, зрители подумают, что он комик, изображающий капитализм. Может, смокинг? Будет очень эффектно, когда он с баяном начнет:

Здравствуй, мама, родная старушка!

Я сегодня иду в первый бой,

Набросаю фашистам игрушек

И с победой вернуся домой!..

– Эммануил Генрихович! Песни фронтовика – в смокинге?

– Полагаете, что может прозвучать насмешкой? Хорошо! Тогда – вы и я покупаем ему хороший черный костюм. Гоните ваши пятьсот монет.

Я протянул Казакевичу пять сотенных купюр.

– Вот и наши полтыщи. Покупать костюм пойдет с Веней моя жена Галина Осиповна.

– А он не обидится?

– На кого?

– В таком походе – под присмотром вашей супруги – есть элемент недоверия…

– Что вы предлагаете?

– Дать Вене деньги на материал, а костюм сшить в Литфонде.

– Может, вы и правы… У Рискинда, конечно, нестандартная фигура и подобрать что-нибудь подходящее для него будет нелегко.

Через месяц Казакевич сообщил:

– Деньги я Рискинду отдал. Материала он не купил и концертный костюм сшит не был. Веня отослал нашу тысячу в Ленинград своей племяннице Анечке, дочери его убитого на войне брата-капитана. Я, как инициатор этого грабежа, хочу вернуть вашу долю.

Услышав мой отказ, Эммануил Генрихович сказал:

– Дружба, если она настоящая, довольно дорогая штука. А раз мы друзья Вени, будем нести и дальше этот крест… Я придумаю для него еще что-нибудь в таком же роде…

Еще один памятный разговор:

– Что сочиняете, Эммануил Генрихович?

– Должно вам понравиться! Роман о разведчиках, о людях, действовавших в тылу врага. Таким образом, у моих будущих героев на войну – особая точка зрения: они видят гитлеровцев со спины и участвуют в боевых событиях с другой стороны. В последней главе хочу описать взятие Берлина. Факт грандиозного значения, ибо повержена цитадель самого страшного зла в истории человечества, да и сам город – не Жмеринка…

Александр Фадеев

Не помню точно года… Звонит Фадеев:

– Оня! Приехала хозяйка нашего Дома литераторов графиня Олсуфьева!

– Это ей принадлежал особняк, где теперь клуб? Ну и что? Она требует его обратно?

– Нет. Хочет посмотреть.

– А я при чем?

– Мне сказали, что она по-русски не говорит, только по-немецки. Так что проводи ее!

– Хорошо. Буду с ней говорить по-немецки.

Через двадцать минут – второй звонок:

– Я ошибся! Говорить надо по-французски!

– Хорошо. Буду говорить по-французски, хотя непонятно: она же смолянка, русская…

– Не знаю! – отвечает Фадеев. – Мне так сказали, и нечего рассуждать!

Я заехал за этой почтенной женщиной в «Националь» и привез ее на Поварскую. Она вошла в дом и остановилась перед доской с именами погибших на войне писателей, спросила:

– Кэс кё сэ? («Что это?»).

Я объяснил. Дама перекрестилась и поднялась в зал. Увидела столики ресторана, усмехнулась и сказала:

– Хорошо, что люстру оставили!..

– Ее трудно менять: весит много.

– А откуда вы так хорошо знаете французский?

– Гвардии казак! – ответил я.

– Хочу пройти туда, – она кивнула на балкон второго этажа, – посмотреть свою спальню: там я рожала своих дочерей.

В той комнате был партком. Я ужаснулся:

– Вам будет тяжело подниматься, мадам. В доме нет лифта.

– Ничего! Я дойду по внутренней лестнице.

Вот мы идем. Подходим. Дверь закрыта. Олсуфьева ее приоткрывает и видит Виктора Сытина, что-то пишущего явно не в пользу прежней хозяйки дома…

– Что здесь теперь? – спрашивает меня она.

И я решил: хватит дурачиться! На русском уже языке отвечаю:

– Здесь находится партийный комитет, мадам!

И тотчас она мне тоже по-русски:

– Ну, спасибо тебе, гвардии казак!

После этого мы перешли на русский, и визит владелицы нашего Дома литераторов завершился.

В день моего пятидесятилетия получил от Фадеева чудесное письмо. В нем было столько теплоты и дружбы!.. Сейчас я сдал его в ЦГАЛИ.

А тогда в шутку спросил: будет ли какая-нибудь награда мне к юбилею?

Он ответил:

– Вечер и ужин тебе Союз закатит потрясающий! Почету будет – выше головы! А орден – вот! – И Саша показал мне дулю.

Памятуя о рассказанной мне истории моего рождения, когда голова была еще в чреве матери, а дуля тети Ани уже лишила меня тысячи рублей, – я не удивился и не огорчился. Но все-таки поинтересовался:

– Это за что же?

– За твой длинный язык! Даже я не мог уговорить начальство!

Вспоминаю «свой язык». Шло очередное для 1948 года осуждение кого-то из литераторов. Человека горячо и громко обвиняли в космополитизме.

Войдя в переполненный зал, видя затравленного литератора, который слабо отбивался, доказывая, что он не «космополит», я, не сдержавшись, громко вопросил:

– Что это у вас тут за мышиная возня?! – И покинул зал. Не сомневаюсь, что не один из моих собратьев по перу отправил «гневные высказывания в мой адрес» наверх…

А вот в 60-е годы, уже после XX Съезда партии, мы зашли с Сашей в кафе возле ВААПа… и тут же вышли: кто-то из сидевших там, увидя Фадеева, крикнул:

– Ну что? Доволен своей «работой»?!

Этот XX Съезд, осознание Фадеевым того, что он, свято веря Сталину, многих обрек на каторгу и расстрел, решили и судьбу его самого: Саша оставался честным человеком до самого конца…

Фадеев был на год моложе меня. Познакомились мы с ним в Ростове и были друзьями. Он и сейчас в моем сердце. Он верил в советскую власть, а в Сталина – как в Бога!

По-моему, это было в довоенный период…

Гуляю я вдоль кремлевской стены по Александровскому саду и вижу идущего по мостику Фадеева. Он тоже меня заметил и спустился в сад. Сказал на ухо:

– Оказывается, Мишка Кольцов работал на три иностранные разведки! Могли бы мы это подумать о нашем товарище?!

– Если три, то ты дурак, Саша! Сказать такое про Мишу Кольцова!

– Это ты – трижды дурак, Оня: мне это только что рассказал сам товарищ Сталин!

Вот так-то. А лет пять-шесть назад, в период «перестройки», Аркадий Ваксберг опубликовал список тех, кто был уже обречен на смерть… В этом – сталинском – «расстрельном списке интеллигенции» на букву «П» – первым значился я…

В третий раз в аналогичном «списке» я – по рассказам тех, кто его читал, – тоже значился. Это было уже в расцвете перестройки, когда стало все дозволено. Такой список составляли наши, «доморощенные» фашисты. Думаю, никто из них не видел ни моих спектаклей, ни фильмов, не читал моих пьес… Ведь это – неандертальцы!

Если б меня спросили: «Каким был творческий метод Фадеева?» – я бы ответил так:

– Будучи противником романтизма, он был проповедником социалистического реализма, по которому – с его точки зрения – должна была успешно двигаться отечественная литература.

Фадеев всегда старался сказать мне доброе слово, что-либо приятное.

Я инсценировал «Разгром». Саше поступило много предложений, но он, ознакомившись с моим текстом, разрешил это только мне. И сказал:

– Прекрасный может получиться спектакль. Если бы я заново писал «Разгром», то теперь – после прочтения твоей пьесы – использовал бы кое-что из твоего текста и поворотов сюжета.

Премьера состоялась через 13 лет после ухода Саши из жизни: 25 декабря 69-го года. Пьеса прошла на сцене Театра имени Маяковского более 200 раз.

Левинсона играл Армен Джигарханян, играл потрясающе! Это была его первая роль на московской сцене.

Режиссер спектакля – Марк Захаров – поставил до этого в Театре Сатиры пьесу «Банкет», которую репертком тут же – на просмотре – разгромил. Она была запрещена, а Захаров уволен.

Но я настоял на том, чтобы «Разгром» поручили именно ему, ибо верил в его талант. И он оправдал наши надежды. Триумфальная премьера! После такого успеха, естественно, – товарищеский ужин.

Произнося заздравный тост, я сказал Захарову:

– В «Сатире» у вас «Банкет» закончился разгромом, а тут «Разгром» – кончается банкетом!

Судя по трогательной надписи, которую он начертал на своей, подаренной мне книге – он не обиделся…

И еще два слова о нашем разговоре с Фадеевым: я вернулся из Бурят-Монголии. Пришел в Союз. Фадеев спросил:

– Ну, что делают монголы?

– Бурят! – ответил я.

Константин Симонов,

Евгений Долматовский

и Михаил Светлов

Симонов и Долматовский – это люди, близкие мне по профессии и по духу.

5 июля 1995 года в Доме Ханжонкова – бывшем кинотеатре «Москва» – проходил вечер памяти Константина Симонова и Евгения Долматовского. Оба они родились в 1915 году.

Жене исполнилось бы восемьдесят лет. Костя – на полгода моложе, а я – на 15 лет старше их обоих.

Начали они свою творческую деятельность в ту пору, когда были живы и почитаемы великие русские поэты первых трех десятилетий нынешнего – XX – века.

С какою жадностью звериной

Мы между воблой и пшеном

В сырой нетопленой гостиной

Читали Блока перед сном…

Многие старались подражать корифеям. Но Жени и Кости это не касалось: они держались своего собственного литературного стиля и шли по своему литературному пути.

Евгений Долматовский главным образом и в основном писал стихи, слова к песням и стал большим поэтом.

Константин Симонов завоевал и поэзию, и прозу, и драматургию театральную, и сценарное дело. Это был большой разносторонний талант.

Человек храбрый, он всю войну прошел военным корреспондентом, и стихи его знала и читала вся страна.

Сила обоих состояла в гражданственности: все о Родине, все о ней и для нее!

Нелегко им было, когда литературой командовал ВАПП – Всесоюзная Ассоциация Пролетарских Писателей. От ее ударов гибли и прозаики, и поэты.

В Ленинграде расстреляли Бориса Корнилова за выступления против ЛАППа (Ленинградская Ассоциация).

В 1932-м ВАПП был ликвидирован. Вместо него в 1934 году создали Союз писателей.

Через три года оба – Женя и Костя – стали его членами, талантливо продолжая свою честную, плодотворную работу.

Когда началась война – с первых ее дней до последнего победного часа – и Женя, и Костя – были впереди, на фронте, ежедневно рискуя жизнью!

Итак, оба остались в боевом строю русской литературы до последнего своего дня.

Я никогда не забуду моих дорогих друзей: вечная им память!

Прошел фронт, побывал рядовым в окопах и Михаил Светлов: нелепый, долговязый, сутулый под тяжестью армейской шинели. Он всегда оставался самим собой, не переставая шутить и иронизировать в самых сложных ситуациях.

Во время войны Михаил Светлов на фронте написал о Семене Кирсанове:

О Светлове написано много исследований серьезными специалистами. А я помню Мишу в быту, в нашей литературной среде… Мы были грамотными, образованными. Среди нас встречалось много талантливых людей. Еще раз повторю: на острое слово, сказанное коллегами, никто не обижался…

Был такой добрый человек – Наум Лабковский. Он переводил с польского, но в основном с украинского. На его творческом вечере каждый из нас преподнес ему сюрприз.

Помню два:

Миша Светлов сказал Науму по-украински:

Нэ бэда, що нэма у Наума ума,

а бэда, що Наум – претендуе на ум!

Я же – добавил уже в прозе:

– Наум Лабковский перевел Остапа Вишню с малороссийского на еще менее российский!

Один молодой поэт спросил у Михаила Светлова:

– Почему академиков считают на члены, а баранов – на головы?

Светлов ответил:

– Вероятно, учитывая, у кого что слабее…

Кончилась Великая Отечественная. Надо было решать: как отражать события недавнего боевого прошлого в искусстве и литературе. Поэтому группа из семи бывших фронтовиков написала руководству свои предложения. Приближался 1948 год…

Резолюция была такой, что Светлов изрек:

– Мы написали «письмо семи» и получили ответ – «антисеми»!..

Со Светловым я отдыхал в Ялтинском Доме творчества писателей. Было скучно. Идем по набережной, навстречу – две девицы, нельзя сказать, чтобы хороши собой… Посмотрел на Мишу. Он понял молчаливую просьбу и изрек:

О Господи!

Почто изъял ты

Красивых девушек из Ялты?!

Последние дни жизни Михаил Светлов провел в Боткинской больнице.

Я часто навещал его.

Под окном палаты проходила дорожка, ведущая в морг…

Миша называл ее «Моргенштрассе» и каждое утро говорил ей:

– Гутен морген!

Когда в палату заходила сестра, чтобы сделать очередной укол, Миша провозглашал:

– А вот и Наденька! Пришла по ягодицы!

В очередной мой визит я застал Мишу лежащим с закрытыми глазами. Решив, что больной спит, уже было собрался уйти. Но вдруг, открыв глаза, он сказал:

– Нашел!

– Что? – спросил я.

Он ответил:

– У знатной доярки —

Елизаветы Петровны Елагиной —

коровы были такого качества,

что имели вымя и отчество…

Через три часа Миши не стало…