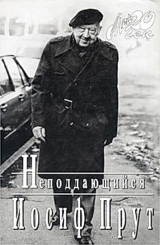

Текст книги "Неподдающиеся"

Автор книги: Иосиф Прут

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)

– Я говорю о цене на убийство. Оно стоит максимум десять тысяч долларов.

Несколько лет спустя прошел слух, что в Лондоне Сергей Каузов попал в автомобильную катастрофу, но остался жив. Тогда я и вспомнил этот разговор с Кристиной.

Отношения Советов с Западом теплели, и Каузову разрешили уехать с женой за границу.

Поселились они в Париже. Кристина продолжала практически руководить делом.

Как-то Мария Сергеевна обмолвилась о непредсказуемости поведения невестки:

– Мы можем сидеть за обеденным столом. Кристина вдруг вскакивает и уходит. Какое-то время спустя она уже звонит Из Нью-Йорка…

Костя не раз говорил мне, что эта молодая женщина по своим деловым качествам превосходит отца.

Разговор происходил в очередной приезд Кости в Россию. Он – пусть это не покажется странным – решил со мной посоветоваться по вопросу, весьма его волнующему. Дело в том, что после смерти отца Кристина еще больше возненавидела мачеху и хотела избавиться от ее участия в их огромном предприятии. По завещанию Аристотеля Жаклин участвовала в прибылях от эксплуатации острова у побережья Греции, великолепной яхты и доходного дома-небоскреба в Нью-Йорке.

Сумма, получаемая Жаклин в год, составляла около двух миллионов долларов.

Через своих адвокатов Кристина выяснила, что вдова ее отца за отказ от этих доходов и выход из дела требует единовременную сумму в сорок миллионов.

Кристина категорически отказалась выплатить мачехе столь огромные деньги. Костя пытался уговорить крестницу, говоря: «Ведь она проживет еще минимум тридцать – тридцать пять лет! Значит, получит у тебя от шестидесяти до семидесяти миллионов, а просит сорок!.. По-моему, есть расчет, чтобы от нее отвязаться».

«Ни за что!» – решительно заявила Кристина, на чем разговор кончился.

Тогда я рассказал Косте случай, происшедший в Ростове-на-Дону со страховым агентом Шавиньером, о котором я уже поведал читателю. Костя искренне посмеялся, а я предложил, чтобы мой дорогой друг ознакомил с этой историей Кристину и попытался донести ее суть до Жаклин.

И вы, мой дорогой читатель, посмеетесь: Жаклин все обдумала и вышла из дела, согласившись на отступную в 24 миллиона долларов.

Если бы старик Шавиньер был жив, он имел бы право обратиться к Кристине с просьбой подбросить ему пару долларов – за идею! Я же, как вы понимаете, этой возможностью не воспользовался!

«Холодная война» продолжалась, и наличие советского мужа стало сказываться на делах наследницы Онассиса отрицательным образом.

В европейской прессе появилось сообщение о том, что Кристина и Сергей Каузов «разъехались».

Однако, по моим сведениям, Мария Сергеевна продолжала ездить на новогодние праздники в Париж по приглашению Кристины, и Новый год они там встречали все вместе.

Мои отношения с Кристиной оставались очень теплыми. Как-то летом, вернувшись в Москву из санатория, я обнаружил ее записку: «Папа́, Москва без вас – не Москва!» Вероятно, в очередной приезд в Советский Союз Кристину встретили как «обыкновенную иностранку»: ее не проводили с трапа через депутатскую комнату к машине, что делалось при мне, благодаря моим наградам «Отличник погранвойск» I и II степеней и юбилейным медалям в честь празднования годовщин этой части армейской элиты… А пришлось дочери Онассиса выстоять вместе со всеми очередь паспортного контроля, ждать свой багаж, проходить таможенный досмотр и так далее и тому подобное.

Характерным примером деловитости моей названой «дочурки» явился ее телефонный звонок в Шаи возле Кларана в Швейцарии, где я отдыхал с Еленой на загородной даче моего двоюродного брата Жан-Рока Хельга.

– Алло! Папа́?

– Да, – ответил я, узнав голос Кристины.

– Вам нужны деньги?

– Нет, спасибо.

И трубка была ею тут же повешена. Столь лапидарная беседа мне показалась странной. Я позвонил женевскому директору банка Кристины, приказал разыскать хозяйку и просить ее позвонить мне снова.

Когда раздался повторный звонок, я спросил:

– Почему ты повесила трубку? Не кажется ли тебе, что наша беседа была слишком краткой? Ты могла бы, по крайней мере, поинтересоваться моим здоровьем…

– А вы говорили совершенно здоровым голосом. Какие-то дела, о которых следовало бы поговорить?!

– Нет.

– Не понимаю! – удивилась Кристина. – Вы здоровы и в деньгах не нуждаетесь. Какие могут быть еще дела? И потом, папа́, я же звоню за свой счет.

– Да-а… – заметил я. – Твой отец был прав, когда говорил мне: «Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто мало тратит!» Ты, моя «дочь», всегда будешь богатой!

Костя умер внезапно. Он страдал диабетом, но был еще полон сил, и смерть его оказалась абсолютно неожиданным ударом.

Анастасия позвонила нам ночью… Она, вероятно, что было естественным, ждала моего немедленного вылета на похороны, не представляя сложной и тягучей бюрократической машины нашего недавнего прошлого: чтобы попасть в Америку, следовало иметь официальное письменное приглашение. Его в течение 2–3 месяцев рассматривали бы в ОВИРе, затем, в случае получения разрешения на выезд, требовалась американская виза – это тоже заняло бы (возможно, несколько меньшее) время. И наконец, получение билета на самолет… Короче, попасть на похороны друга в тогдашней ситуации было нереально.

Мое отсутствие Анастасия восприняла очень болезненно, и наши отношения совершенно прекратились. На несколько писем с соболезнованиями вдова Кости не ответила, и я перестал ей писать.

От наших общих знакомых мы узнали и о других ударах судьбы, которые пришлось пережить этой женщине: на похороны не приехал не только я, но и крестница Гратцоса – Кристина. Возможно, ей помешала болезнь, но факт остается фактом.

Убитая горем, Анастасия машинально выбрасывает в мусоропровод небоскреба все свои драгоценности, которые хранила возле мусорного ведра; кроме того, завещанный ей Костей танкер – почти в ту же пору – терпит крушение и тонет…

Слава Богу, что у этой женщины была жива сестра и имелся дом во Флориде, где она, вероятно, по сей день находится.

Очень жаль моего друга – Костю! И жаль эту хорошую немецкую женщину, бывшую верной спутницей Гратцоса долгие послевоенные годы.

Расскажу два запомнившихся эпизода, связанных с приездом Анастасии Гратцос в Москву.

Со своей американской знакомой она решила посетить один из имевшихся тогда в Москве магазинов для иностранцев «Березка».

Несмотря на привилегированность и престижность такой точки советской торговли, стиль, свойственный большой части нашей молодежи шестидесятых – семидесятых годов, и пренебрежительное отношение продавцов к покупателям не миновали и этот магазин: несколько покупательниц терпеливо ждали, когда две продавщицы закончат свой личный, не имевший никакого отношения к их работе разговор.

Не привыкшая к подобной системе обслуживания, Анастасия решительно прошла за прилавок и, указав продавщицам на место покупательниц, сказала по-английски:

– Вы будете стоять там, а я – работать здесь!

Девушки не на шутку растерялись: дело могло кончиться скандалом, а терять столь престижное место работы не хотелось. Поэтому, извинившись, продавщицы быстро обслужили Анастасию и ее спутницу, в финале подарив им по значку с надписью «Березка», снятому со своей рабочей одежды.

Когда же Анастасия вернулась в отель, швейцар задержал ее, указав на значок:

– Проходить сюда могут только проживающие в отеле иностранцы!

Потребовалось вмешательство администратора, чтобы уладить недоразумение.

Второй эпизод носил затяжной характер, и будь то при жизни нашего «великого диктатора», мне наверняка приписали бы все возможные грехи, вплоть до шпионажа…

Дело в том, что в большом коктейле кровей моей жены течет и кавказская. Поэтому, когда, встречая гостей в лазоревом кружевном платье собственной вязки, Елена услышала восторженные комплименты Анастасии, она немедленно сняла с себя это платье и преподнесла гостье.

С того момента и началось!..

Костя и Анастасия, решив, что Елене не следует портить свои руки такой работой, захотели подарить ей вязальную машину. И… из Америки в Россию пошли телеграммы, которые в блаженной памяти тридцатые годы наверняка приняли бы за шифровки. Эти телеграммы, по 10–20 слов каждая, – я храню в своем архиве по сей день.

К примеру: «Мы считаем, что японские машины хороши, но лучше – фирма “Зингер”».

В другой телеграмме (я как раз собирался ехать в Швейцарию) говорилось: «Надо посоветоваться с мадам Сиордэ (женой Фреда Сиордэ – нашего соученика по Эколь Нувэль). Она поможет в Женеве выбрать машину «Зингер», которая выполняет много операций». И так далее и тому подобное.

Закончилось дело тем, что Костя перевел немалую сумму фирме «Зингер» в Женеве.

Когда я с дочерью Фреда Сиордэ зашел в магазин, та сказала:

– Чтобы вязать на этой машине, Елене придется приехать в Швейцарию и в течение месяца обучаться в фирме, как пользоваться этим агрегатом.

Сопровождавший нас работник Аэрофлота тоже смущенно заметил:

– Для вас, Иосиф Леонидович, мы, конечно, сможем освободить отсек в самолете… но как вы разместите эту трехметровую махину у себя в доме?! Ведь она предназначена для цеха большого завода…

Короче говоря, я угостил шикарным обедом служащих фирмы «Зингер» и получил наличными деньги, переведенные Костей из США за машину. Зная о горячем желании жены «утеплить» меня на зиму, я на эти деньги купил себе в Швейцарии дубленку, которая греет меня по сей день.

Чтобы не обидеть Гратцосов, мне пришлось съездить в Ленинград и оттуда привезти менее громоздкое, нежели у «Зингера», сооружение: вязальную машину отечественной фирмы «Нева». Эти две длинные коробки так и покоятся неоткрытыми то ли на антресолях, то ли под диваном: для «отдыха мозгов» жена предпочитает ручную вязку. Но на случай приезда Кости имелось доказательство, что их с Анастасией желание было выполнено и вязальная машина приобретена.

Однако больше увидеть ни моего милого друга, ни его жену нам так и не довелось.

Дядя Лёля Леонидов,

Пабло Пикассо и Марк Шагал

В конце шестидесятых я стал ездить не только в Швейцарию, но и во Францию. В Париже, кроме Розенталей и близких мне Юдовичей, жил мой дядька Лёля Леонидов. В первые годы советской власти он был импресарио Художественного театра и вывозил его за границу. Потом – остался жить во Франции со своей женой, бывшей прима-балериной Киевского театра – Юлией Бекефи.

Несмотря на то что у них родился сын Константин – мой двоюродный (или троюродный) брат, старики очень переживали разрыв с Родиной. И уже в столетнем возрасте дядя Лёля одолевал меня телефонными звонками и телеграммами о том, что он хочет передать России свою (уникальнейшую) библиотеку по театру и ряд произведений живописи.

Министром культуры в семидесятые годы был Демичев. С его «разрешения» – за свой счет – я многократно мотался туда и обратно, чтобы вывезти эти книги.

Короче: из наших бесконечных телефонных бесед французское правительство узнало о предполагаемой акции и воспротивилось, мотивируя тем, что Леонид Леонидов уже давно – гражданин Франции.

С большим трудом удалось втолковать, что книги написаны на русском языке и имеют прямое отношение к русскому театру… Короче, подключилось наше посольство и… бо́льшая часть книг исчезла (между домом дяди и тогдашними деятелями советской дипломатии). В результате мне удалось доставить в Бахрушинский музей лишь малую толику богатейшей театральной библиотеки Леонидова. Ни о какой компенсации затрат на мои поездки поездом и полеты самолетом, конечно, не было и речи.

Единственной для меня «пользой» оказалось общение с Шагалом и Пикассо. С ними дружил дядя.

Так как оба художника терпеть друг друга не могли, то обеды бывали либо с одним, либо с другим.

Пикассо был более демократичен, менее расчетлив и больше мне нравился.

Обедаем втроем.

– Ну, как Москва? – спрашивает Пабло.

– Стоит на своем месте, – отвечаю.

– Говорят ли у вас обо мне?

– Как же! Чтут великого художника!

– А анекдоты тоже рассказывают? Только не этот, что сочинил Евтушенко…

– Какой именно?

– Будто сидит девица в кино. Сосед начинает лезть в темноте к ней под юбку. А девица тихо говорит: «Зря стараетесь! То, что вы ищете там – у меня за ухом! Я – модель Пикассо».

– Остроумно, но не очень…

– А вы знаете лучший?!

– Полагаю, что да.

– Давай, давай! – подбадривает меня дядя Лёля, уверенный, что племянник не разочарует.

– Приходит к вам покупатель. Естественно, дело было давно, до вашей всемирной славы.

– И что? Художник пишет полотно чаще всего для того, чтобы его продать.

– Я не закончил… Смотрит покупатель на предложенный вами холст и говорит: «Даю десять франков». – «Как?! – возмущаетесь вы. – Я только за холст заплатил двадцать!» – «Возможно. Но тогда он был чистым».

– Один-ноль в твою пользу, Оня! – Подвел резюме Леонидов.

– А кто-нибудь покупает мои работы?

– Конечно. Недавно мне предложили. Но это оказалось фальшивкой: так сказали искусствоведы.

– А что было на полотне?

– Цветы. И внизу подпись: П. Пикассо.

– И вы не купили?! Дурак!

– За что столь сурово? – спросил я.

– Вы же знаете, что я дружу с вашим дядей. Привезли бы картину сюда. Я бы на ней написал: «Это не Пикассо». И подписался бы: Пабло Пикассо. Вот вам и большие деньги!

– Два-ноль в твою пользу, – ткнул в художника пальцем дядя Лёля.

Когда Марк Шагал был в Москве, он подарил мне книгу со своими гравюрами.

– Подписать? – спросил Шагал.

– Нет, – ответил я. И зная о чрезвычайной скаредности великого художника, объяснил: – Тогда я не смогу ее продать!

Историю из юности Шагала, как и несколько его работ, мне передала моя мама. Наш родственник из семьи Собсовичей жил в Витебске и дружил с Шагалом не в лучшую для художника пору. Работы живописца были непонятны, и никто их не покупал.

Собсович, который сам занимался живописью, подал Марку идею:

– Дай мне несколько твоих работ. Я их «подправлю» и стану всем говорить: «Безобразие! Находятся же такие типы, что подделываются под Шагала!» Это – вне всякого сомнения, вызовет к тебе интерес и твои картины станут покупать!

Так началась слава Марка Шагала!

А теперь, когда не стало этого великого живописца, его наследница организовала «Фонд Шагала» и, чтобы поднять цену на оставшиеся в ее владении произведения (к сожалению, дочь унаследовала не лучшую черту своего родителя!..), она все, что не хранилось в музеях или не было заявлено в частных коллекциях при жизни Марка Захаровича, объявляет «фальшивками» и повелевает сжечь! Однако, как недавно выяснилось, одну из таких якобы подделок не сожгли и она, хотя и была изъята у владельца и ошельмована, находится… в запасниках этой дамы!

И еще о других

В старом здании нашего Центрального Дома работников искусств после Нового года и детских елок, когда кресла из зала выносили и освобождался весь партер, по бокам уставленный столиками и со свободной площадкой посредине, – мы в Старый Новый год – 13 января – устраивали для членов Президиума и их гостей «Посиделки». В эти дни – развлекали сами себя, часто выступая в ролях несвойственных. Так, Зыкина – плясала, кто-то из драматических артистов – пел. Короче – веселились…

В один из таких вечеров Сережа Образцов – мой сверстник и товарищ юных лет – рассказал об одной новогодней ночи с 1917 на 1918 год в Питере. Сидя в своей нетопленой квартире, они с мамой и братом дрожали в ожидании обыска: их предупредили, что большевики обыскивают квартиры всех «буржуев»…

Дрожали они потому, что в доме имелась шпага – «оружие»! А за это грозил расстрел. Шпага же находилась в доме потому, что папа – горный инженер по профессии – должен был облачаться при торжественных случаях в мундир со шпагой.

Ну, большевики пришли, сделали обыск, ничего предосудительного не обнаружили, и добрая дама – мать Сережи Образцова, предложила им – замерзшим солдатам и рабочим – чаю. Чай они выпили и ушли.

Я же потом ругал себя, что не дополнил этот рассказ Сережи, кляня себя за «л’эсприд д’эскалье» – «остроумие на лестнице», то есть что-то остроумное вспоминается, когда уже прошло время его высказать…

Мне надо бы продолжить рассказ Образцова. Что, мол, в тот вечер я мог тоже быть в составе отряда… И зашли мы в этот дом, потому что я знал: мадам Образцова непременно предложит чай, а мне очень хотелось пить! Но это конечно же была бы фантазия, так как именно в ту пору я был во Франции в Русском Экспедиционном корпусе…

Как-то – уже под вечер Юрий Карлович Олеша «перебрал». Я вывел его в вестибюль. Навстречу шел адмирал Холстовиков. Олеша, шатаясь, берет его за лацкан:

– Швейцар! Такси!

– Юрий Карлович, – с уважением к любимому писателю, обращается Холстовиков, – вы ошиблись. Я – не швейцар, я – адмирал…

– Тогда катер! – немедленно прореагировал Олеша. (К слову сказать, уже многие уважаемые мною конферансье и сатирики «переделали» этот факт и, не упоминая имен действующих лиц, рассказывают эту историю как анекдот…)

Однажды восторженный почитатель говорил Юрию Олеше:

– Когда вы назначили мне встречу в холле гостиницы «Москва», я был озадачен, так как прежде никогда вас не видел. Поэтому спросил у мужчины, который, мне казалось, ждал кого-то:

– Вы Юрий Олеша?

Тот мне ответил:

– Нет, увы!

Тогда с тем же вопросом я обратился к другому, а тот сказал:

– Нет, упаси Господи!

Это доказывает, что, по крайней мере, один из них вас читал.

– Да! – ответил мечтательно Олеша. – Но который?..

Мы писали друг другу эпитафии: на всякий случай – авансом.

Юрий Олеша – Катаеву:

Здесь лежит на Новодевичьем

Помесь Бунина с Юшкевичем.

С живыми Валентин Катаев, пожалуй, не связывался, всю желчь он выливал на тех, кто не мог ему дать сдачи… Поэтому Юрий Олеша однажды прилюдно изрек:

– Если пропустить большой шампур через подъезд, где живет Катаев, – получится отличный шашлык из мерзавца!

Очень многие читатели, в основном интеллигенция, которая еще помнила персонажей катаевского «Алмазного венца», скандировали:

Он из семи венцов терновых

«Алмазный» сплел себе венец!

И нам явился гений новый —

Завистник старый и подлец!

Последний эпитет он заслужил хотя бы потому, что в неприглядной роли «Дружка» изобразил еще живую тогда жену Виктора Шкловского – Серафиму Густавовну.

Виктор Борисович сетовал на свою физическую немощность, не позволявшую уже ему набить обидчику морду. А Серафима Густавовна вскоре тяжело нервно заболела и умерла…

В Переделкино визави Дома творчества была дача Чаковского. Его внучки – девочки лет пяти – в сопровождении огромного пса часто меня навещали.

– Дядя Оня, – спросила однажды малышка, – почему вы не гуляете по нашей улице?

Я – не совсем дипломатично – ответил:

– Потому что рядом с вами живет Мариэтта Сергеевна Шагинян. Она плохо видит и ходит с большой палкой. Так я боюсь, что она примет меня за Валентина Петровича Катаева и станет бить…

В этот момент из калитки своего сада «выруливает» Мариэтта. Девчушки бросаются к ней с криком:

– Тетя Мариэтта Сергеевна! Это не Катаев! С нами гуляет дядя Оня Прут!

Не хочется занимать ваше время этой персоной, обласканной Советской властью многократно и столько же эту власть презиравшей… Мало кто знает моего покойного друга – друга нашей страны нефтяника – француза Зорю Юдовича – участника движения Сопротивления, кавалера ордена Почетного легиона. Моя вина, что познакомил с этой семьей Валентина Петровича. Зоря был с ним откровенен, описав свою личную жизнь, а Катаев в повести «Святой колодец!» щедро «отплатил» моему другу. После чего Юдовичи отказали Катаеву от дома.

Нехорошо говорить плохо о покойном, но он действительно был человеком нечистоплотным…

На одном заседании Комиссии нашего творческого объединения в Союзе писателей, председательствующий спросил мое мнение об уровне современной драматургии.

Я сказал:

– Хотите знать об уровне – пожалуйста! Но начну издалека… Надо вам знать, дорогие коллеги, что в Серебряном бору имелся Дом отдыха Большого театра. Все было в нем отлично, но отсутствовала городская канализация. Фекальные массы отдыхающих поступали в бетонный резервуар. Степень его наполнения показывал прибор с гирькой. Когда она начинала качаться, это означало, что уровень массы в резервуаре дошел до края. Тогда директор вызывал ассенизаторов. Они увозили содержимое, и резервуар становился пустым. Позвольте по этому поводу процитировать Александра Галича: это и будет ответом на ваш вопрос:

Все было пасмурно и серо.

И лес стоял, как неживой,

Лишь только гирька говномера

Слегка качала головой…

Не все безмерно в этом мире,

Хотя и грош ему цена!

Не все безмерно в этом мире,

Покуда существуют гири

И виден уровень говна!..

Союз писателей командировал несколько человек в Закавказье, чтобы приветствовать великого тамошнего писателя Дмитрия Гулиа, отца нашего коллеги Георгия.

Надо отметить, что, пожалуй, единственный, кто ссылался на первоисточник, был именно Георгий Гулиа, который вел в «Вечерней Москве» рубрику: «Рассказы моих друзей».

Был, правда, случай, когда Юра Борев в своей книжке о Сталине, рассказав о моей встрече с вождем, не забыл упомянуть, что это ему рассказал Иосиф Леонидович Прут.

Да еще Аркаша Райкин, произнося мои репризы, если я находился в зале или ложе, – демонстративно кланялся мне… Остальные же не просто пересказывают мои «хохмы», они рассказывают эпизоды из моей жизни, не только не упоминая обо мне, но сильно перевирая от меня услышанное…

Моя Леночка как-то – со свойственной ей прямотой – довольно резко высказала это Зяме Паперному, которого лично я уважаю и люблю…

Итак, группа писателей – на юбилее аксакала кавказской литературы. Делегацию возглавлял Александр Евдокимович Корнейчук.

Старик принял нас за обильно накрытым столом. Корнейчуку предложили вести застолье. Он, как тамада, должен был предлагать тосты…

– Так выпьем же, друзья, за виновника торжества – великого писателя…

Старик Гулиа привстал, ожидая славицы в свою честь.

Но гость, забыв о ком идет речь:

– Георгия Гулиа!..

Старик сел, промолчав. Гости зашумели, зазвенели бокалы… Сын Дмитрия нагнулся к тамаде и прошептал:

– Товарищ Корнейчук, моего отца зовут Дмитрием!

– Конечно, конечно, дорогой! Я же в курсе!..

Выступили еще несколько человек. Слово снова берет тамада:

– Так выпьем же, друзья, еще один бокал за юбиляра!

Старик снова привстает. Но память вновь подводит говорящего:

– За писателя солнечной Абхазии – Георгия Гулиа!

Тут старик не выдержал:

– Извини, гость дорогой! Ты хотел услышать народные притчи? Так я вам расскажу одну нашу!.. Когда у горцев рождается ребенок… мальчик, конечно, ангел-хранитель целует его в уста, и он вырастает великим оратором! Если ангел поцелует новорожденного в грудь – тот вырастет великим воителем. Если ангел поцелует ребенка в глаза – он будет великим провидцем. Я не знаю, куда ангел-хранитель поцеловал нашего тамаду, но из него получился замечательный председатель!

В мрачную пору конца сороковых – начала пятидесятых годов мы как-то собрались играть в преферанс у Николая Павловича Смирнова-Сокольского. Пришли Александр Абрамович Менделевич и я. Но Коля был не в настроении…

– Послушайте, друзья! – сказал он. – Не могу спокойно существовать, когда мой давний администратор – Абрашка Поздняк – сидит в кутузке! Я сейчас иду к своему знакомому – следователю НКВД на Кузнецкий – хлопотать за Абрашку: вам – евреям – этого делать не следует, а мне – русскому – можно и нужно. Иначе что мы за товарищи? Но прошу вас не уходить до моего возвращения!

Мы пообещали. Сидим разговариваем… Попили чаю. Прошло больше часа, и мы стали волноваться уже не за Абрашку, а за Николая Павловича.

Наконец Смирнов-Сокольский вернулся – бледный как смерть.

– Что случилось, Коля?! – набросились мы на него. – Почему так долго?!

– Долго – потому что у следователя шло совещание. Когда он вернулся и пригласил меня в кабинет, на его столе лежал пухлый том «Дела Поздняка». И вот этот милый человек говорит мне, указывая на «Дело»:

– Дорогой Николай Павлович! Вы уважаемый и известный артист. Я прошу вас забыть, что когда-то вы работали вместе с Поздняком! Вам – он незнаком и вы его никогда не видели! Вы знаете, в чем он обвиняется? В полной дискредитации нашего вождя – товарища Сталина!

Наступило тягостное молчание. Вдруг тишину нарушил ироничный вопрос Менделевича:

– Что же это за говно – наш вождь, если его может дискредитировать Абрашка Поздняк?..

Уже после XX съезда, в шестидесятых годах, я вновь побывал в Одессе. И, как всегда, зашел к Березиным.

Обедаем… Вдруг входят сестра и младший брат Ефима – Семен, страшно разгневанные. Только что сообщили из Москвы: тело Сталина вынесли из Мавзолея.

– Как?! Такого великого человека?! Они там с ума сошли!!! – негодовали молодые.

– Ша! – стукнул кулаком по столу отец Березин. – Что всполошились?! Ведь это Мавзолей, а не общежитие!!!

Я был дружен с Фаиной Георгиевной Раневской. Однажды она позвонила и сказала:

– У меня – прибавление семейства!

– Что, приехал кто-нибудь из родных? – поинтересовался я.

– Нет. Я завела собаку.

– Какой породы? Как назвала?

– Порода – неизвестна. Назвала – Мальчик.

– Несколько странное имя для собаки…

– Н-надо же, чтобы в доме был хоть один мужчина!.. – ответила великая актриса.

Последние годы Раневская часто болела. Я воспользовался телефоном, чтобы справиться о ее самочувствии.

– Понимаешь, оказывается, у меня камни в почках… Написал бы ты, любимый, для меня пьесу «Дама с каменьями!»

Поскольку я был членом Президиума Центрального Дома работников искусств, то довольно часто – на совещаниях – встречался не только с актерами, режиссерами, но и с архитекторами, с художниками. В моем кабинете висят шаржи на меня и Кукрыниксов, и Бори Ефимова, работы Верейского, портрет кисти моего близкого друга – Сережи Лучишкина. (К слову сказать, на портрете я запечатлен раскладывающим пасьянс.) Сергей Алексеевич на своей персональной выставке хотел повесить и эту работу, но тогдашний министр культуры – Екатерина Алексеевна Фурцева – не разрешила: «Как?! Советский писатель играет в карты?!»

Лучишкин не сумел ей втолковать, что игра в карты и пасьянс вещи совершенно разные…

У меня ощущение, что с Колей Жуковым, дорогим мне человеком, мы пили чай в его мастерской на прошлой неделе… А минуло несколько десятилетий, как нет этой удивительной, неповторимой личности.

Николай Николаевич Жуков был художником. Не собираюсь делать анализ его творчества, ибо не являюсь специалистом – знатоком живописи…

Могу утверждать, что я не совсем уж полный «лопух» в этой области: за свою долгую жизнь мне неоднократно выпадало счастье посещать и Лувр, и Британский музей, а также хранилища картин Вены, Берлина. Ну и, конечно, все художественные музеи маленькой, но такой богатой в этой области Швейцарии. Кстати, последние лет шесть – вплоть до 1996 года – мы останавливались в… Музее современного швейцарского искусства, собиратель которого, господин Андрэ Л’Юилье отдавал в наше с Леной распоряжение весь третий этаж своего дома. Там во всех шестнадцати комнатах располагалась часть его богатейшей коллекции. Шестнадцать комнат на пятом этаже, где живут сами Л’Юилье – фактически тоже являются музеем: тут и работы знаменитого Жана Тэнгли; фотоколлажи Жеральда Минкова; прелестные фотографии, сделанные его женой; коллекция весов (пожалуй, всех времен и народов) и, конечно, сигары – от полутораметровой до самой маленькой (страсть самого Андрэ…).

Стало быть, кое-что видел. И – немало!..

Но с Рембрандтом и Рубенсом, Тицианом и Джорджоне, Франком Гальсом и другими великими – тамошними и нашими – лично знаком не был.

А вот Колю Жукова знал хорошо! Я был старше его на восемь лет. И любил всей душой, как только можно любить младшего брата. Это, конечно, если твой младший брат обладает теми душевными качествами, кои были присущи Николаю Жукову.

Любил я его за многое.

Во-первых, за его исключительную доброту и отзывчивость: не было случая, чтобы Коля не помог не только близкому человеку, но и любому, кто к нему за помощью обращался.

Любил его за открытость души, которой он никогда не кривил!

Любил за его творчество, ибо Николай Жуков писал не только красками, но главным образом своим огромным сердцем.

И в этом сердце художника – имевшем форму палитры – расположились широко все цвета, существующие в доброте и благородстве.

А какой это был муж и отец!

В моей архивной, где покоится все, что сделано за долгие годы литературного труда: десятки папок с моими – порой не сбывшимися – надеждами. Все это размещено под тремя висящими там великолепными работами Николая Жукова.

И от яркости этих картин в архивной становится светлее, потому что от них исходит неповторимое сердечное тепло моего друга, частицы его души, вселяющие в меня веру, любовь и надежду на будущее…

Когда, почти после полувекового перерыва, я приехал в Швейцарию, решил пройтись по местам своего детства в Лозанне. Зашел в писчебумажный магазин Пайо и попросил провести меня к директору.

Человек средних лет спросил: чем он может быть полезен?

– Пятьдесят лет тому назад я учился в Эколь Нувэль и приобретал нужное мне в вашем магазине. Тогда директором был почтенный господин…

– Это мой дед.

– Он ко мне тепло относился и всегда делал скидку.

– Чем могу служить вам я?

– Хочу выбрать полдюжины хороших мягких карандашей.

– Как вы сказали, месье: «выбрать»?

– Да. Я – писатель и работаю карандашом.

– А надолго ли месье у нас?

– Нет. Уезжаю через неделю.

– Тогда – ничего не получится! Вам не хватит времени.

– Почему?

– Потому что у нас больше шестидесяти тысяч карандашей различных марок и стран.

Я показал швейцарской писательнице Коринне Биль, когда она была у меня в гостях в Москве, басню Сергея Михалкова «Заяц во хмелю», присланную мне Сергеем на фронт с трогательной надписью: «Маршалу советской драматургии, солдату Иосифу Пруту – с братской любовью».

С той поры Коринна прозвала меня «генералом» и под этим «титулом» вывела в своих книгах о поездках в СССР.

Этот «чин» прилип ко мне настолько крепко, что и по сей день мои швейцарские друзья и люди из Швейцарии, Франции и даже Англии, мало мне знакомые, обращаются ко мне, употребляя такой титул.

Я действительно был приравнен к этому званию в последние годы войны Гражданской…

______

Ну вот, пожалуй, – хватит!

Однажды под одной статейкой я хотел подписаться: «Иосиф Прут, между прочим – драматург».

Но жена Лена сказала:

– Нет! Ты драматург не «между прочим»!