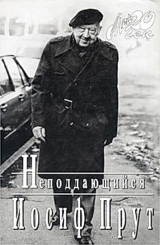

Текст книги "Неподдающиеся"

Автор книги: Иосиф Прут

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)

Нагрузив с соседями вещи на подводу, дядя с семьей, которая состояла из его жены – моей тети Ривы – и уже беременной дочки Оленьки (где в это время находился ее муж – не знаю: то ли на фронте, то ли был эвакуирован с заводом), двинулись переправляться через Дон. Дядя шел впереди, держа свою беременную дочь под руку, а замыкала шествие, идя с другими женщинами, тетя Рива.

Снаряд разорвался посредине Дона, разбив переправу. Дядя с Олей и двумя чемоданами оказался по одну сторону реки, а тетя Рива – по другую…

1942 год. В один из моих приездов с фронта я – в Баку. Не помню, на какой прием, то ли в Бакинский горсовет, то ли к персидскому генеральному консулу, шли мы с Любовью Петровной. Вдруг я увидел сидящих на земле нищих: старика, рядом с ним – молодую женщину, державшую на руках что-то похожее на живое создание.

Я подошел ближе: не знаю, что меня потянуло к ним, очевидно, желание подать милостыню. И увидел, что это мой дядя Ланя и моя двоюродная сестричка Оля, а на руках у нее – ребенок, которого она родила то ли на крыше, то ли на открытой платформе вагона: мой племянник – Игорек.

Сами понимаете, что я сразу же забрал их к себе в гостиницу, привел в полный порядок и при первой возможности отправил на ту сторону Каспийского моря – в Красноводск.

История этого семейства, злоключений Лани и Оли, потерявших жену и мать, – особая и о ней можно многое рассказывать. Но интересно тут другое: тетя Рива не погибла. Разрывом снаряда убило ее соседку – русскую женщину. Те, кто не сумел переправиться через Дон, вернулись в Ростов. Добрые люди посоветовали Риве взять паспорт убитой и не оставаться в городе. Она послушалась. Уехала в станицу, где и прожила всю оккупацию. В то время, как все люди еврейской национальности были немцами уничтожены.

Когда наши войска погнали фашистов на Запад и вновь освободили Ростов, эта семья воссоединилась. Тетя Рива, несмотря на то, что находилась на оккупированной территории, организовывала людей для работы, помогавшей многим выжить, вела большую общественную деятельность…

То, о чем я пишу сейчас, было, пожалуй, году в 44-м на фронте, когда сложилась позиция очередного «слоеного пирога».

Нам с воздуха сбросили продовольствие, патроны и письма для воинской части. Среди этих писем был журнал, кажется «Звезда» или «Знамя», в котором напечатан очерк Ильи Эренбурга.

Илья Григорьевич знал кое-что о моей родословной, поэтому журнал был адресован мне.

Начиналась эта статья так: «Екатерине Леонтьевне Итиной было 82 года…»

Екатерина Леонтьевна Итина, моя так называемая тетя Катя, – жена двоюродного брата моей бабушки. А надо вам сказать, что он воспитывался в семье бабушки и считался родным братом. Знаменитый дядя Гриша! Его сын – художник Ося Итин – жил в Швейцарии. Дядя Гриша умер до войны. Тетю Катю спрятали две монашки. Но кто-то из соседей выдал, и немцы расстреляли и монашек, и тетю Катю.

Мои солдаты, мои «мальчики», узнав от меня о рассказе Ильи Эренбурга, пошли в ночь: мстить!

С приближением конца войны я все чаще вспоминал свою давнюю беседу с французским военным атташе в Москве после просмотра моего фильма «Огонь!».

Этот человек сказал:

– В тридцать седьмом году Гитлер оккупировал Чехословакию, в тридцать восьмом будет Польша… В сорок четвертом очередь дойдет до России.

Я ответил:

– В тридцать седьмом не хотел бы быть чехом, в тридцать восьмом – поляком, а в сорок четвертом – немцем!..

В одну из поездок в тыл я побывал в Ташкенте: принес к ногам своей Королевы – Анны Андреевны Ахматовой – солдатский паек, что было весьма кстати в те тяжелые годы эвакуации.

Анна Андреевна занимала крохотную комнатушку на втором этаже дома, где поселили семьи эвакуированных коминтерновцев. В комнате стояла узкая койка, покрытая солдатским одеялом, маленький стол и один стул.

Анна Андреевна интересовалась делами на фронте, а внизу, где находилась общая кухня, раздавались крики и ругань на разных языках. Чаще всего слышалось немецкое: «Доннер веттер!..»

Ахматова пожала плечами и обратилась ко мне с вопросом:

– Милый Оня, если таковы антифашисты, то что же такое фашисты?!

В этот же короткий период мне пришлось побывать в узбекском суде. Там слушалось «дело» жен моих товарищей. Судья объявил:

– За продавание и вязание кофточек гражданки Финн и Загруди (Згуриди) приговариваются…

Тут я не выдержал, вскочил и выхватил револьвер:

– Мужья этих женщин воюют, защищая вас, здесь сидящих! Их жены – своим трудом – пытаются прокормить детей, а вы их за это судить?!

– Нет, нет! Не волнуйтесь! – засуетился судья. – Мы только попугать!..

– Не «пугать», а помогать надо эвакуированным, потерявшим кров и кормильцев! – грозно изрек я.

– Да, да! Помогать будем! Спрячь револьвер!..

Однажды, приехав в Москву, если не ошибаюсь, для доставки на завод нескольких подшибленных танков, я попал на заседание, где занимавший видное положение в области культуры некто Храпченко разглагольствовал с трибуны о патриотизме.

Накануне я случайно встретился с родственницей Достоевского, которая пригласила меня к себе. Жила она в полуподвале в ужасающих условиях и на иждивенческую карточку. Я поделился, чем имел, с несчастной женщиной. А на этом собрании не выдержал и попросил слова. Я пристыдил руководство культурой, которое не удосужилось помочь правнучке великого русского писателя и она почти погибает от недоедания. Сказал, что можно было бы ее – женщину уже пожилую – переселить из подвала!

На что рассерженный Храпченко с трибуны провозгласил:

– Позор! Писатель Прут видит нашу действительность из арьергарда!

Я же с места выкрикнул:

– Из арьергарда виднее, какое говно находится в авангарде!

На следующий же день Храпченко пожаловался на меня в Министерстве культуры. На что ему было сказано:

– А вы ведите свои дела так, чтобы у писателей не было причин вас обзывать!

Однако с помощью «затаившего на меня хамство» Храпченко мое пребывание в столице значительно сократилось, и я вновь оказался на фронте.

Положительным в моем скверном положении было то, что, находясь на переднем крае, я был совершенно свободен в отношениях с начальством. Не только «на этой» но и «на той» стороне мои «мальчики» работали вместе с разведротой.

После взятия Берлина нашу дивизию направили в Чехословакию. Мы участвовали в освобождении Праги и спасли этот прекрасный город от уничтожения.

В Чехословакии наши разведчики донесли, что рядом находится концентрационный лагерь с французскими узниками. Гитлеровцы запланировали перед своим уходом сжечь всех пленных в газовых печах.

В два часа ночи мы направились к лагерю. Наше появление оказалось для фашистов неожиданным (большинство лагерного начальства уже сбежало).

Когда мы открыли двери первого барака, я увидел католического священника в полосатой лагерной одежде, который отпускал грехи приготовившимся к смерти «прихожанам».

Разглядев в полутьме советское обмундирование, священник бросился ко мне с криком:

– Арм! Арм! (Оружие! Оружие!)

Мы отдали все, что имели, этим людям-полутрупам, и они с воплями кинулись к оставшимся еще лагерным стражам и предателям…

Вскоре в газовых печах оказались сами палачи. Меня же – после войны – французское правительство наградило медалью «Освобождение» за эту операцию.

Возможно, и не только за нее. Был момент, когда наша часть – с земли – прикрывала летчиков эскадрильи «Нормандия – Неман»… С некоторыми из них я подружился и впоследствии виделся.

Однажды повстречался я на фронте со старшим по званию из другой части. Но этот человек слышал, что я – писатель. Произошел такой диалог:

– Фамилия?

– Прут.

– Один воюешь или с братом?

– Вы, наверное, имеете в виду братьев Тур?

– Точно. Я еще маленьким был – уже их сказки читал.

Ну, поскольку он меня принял за братьев Гримм, я постарался поскорее уйти.

Служил в отделении при клубе цыган Гриша Марин – я уже о нем упоминал. Хорошим был бойцом. Часто с разведчиками уходил в тыл врага… А на концертах пел и плясал – заглядение!

И вот как-то приезжает ко мне майор из соседней дивизии. Мнется, жмется, потом выкладывает:

– У вас в отделении цыган есть?

– Есть, – говорю. – Хороший боец и артист отменный. А в чем дело?

– Понимаете, товарищ Прут… как бы это вам объяснить… Из нашей дивизии конь исчез!

– Видите ли, товарищ майор, мои бойцы – в перерыве между боями – выступают перед товарищами с концертами. А когда бой идет – в нем участвуют! Так что прогуливаться в соседнюю дивизию за лошадьми нам – пешим – не с руки! Да и коней кормить нечем, поскольку по штатному расписанию таковые в нашей дивизии не значатся!

Однако цыганские традиции сказались: однажды Гришу Марина ранили, и мы оставили его в смоленском госпитале. Вернулся он ко мне верхом на лошади! Добыл ее, обменивая по пути различные вещи и живность…

Перевалив через Карпаты (естественно, с тяжелыми боями), мы пришли в Словакию осенью 1944 года.

Надо знать, что фашисты и духовенство этой страны говорило о Красной Армии ужасы. Дети были уверены, что мы просто черти с рогами и хвостами. После упорных боев нашу дивизию вывели на отдых. Штаб разместился в небольшой деревне. Я поселился у одного крестьянина – выходца из Волыни, отлично знавшего русский язык. Человек он был одинокий и помнил слова своих бывших руководителей о том, что за икону – расстрел, за слова «Бог», «Иисус» или «Мария» – расстрел. Поэтому в его домике все иконы были сняты, лампадка не горела.

Я решил отдохнуть. Залез на печку и в полудреме услышал следующий разговор.

Из деревни вернулся мой вестовой Рамазан – молодой татарин, родившийся в далекой мусульманской деревне. Он не имел ни малейшего представления о христианстве.

Старик, бормотавший молитву, вздрогнул, когда Рамазан к нему обратился со следующими словами:

– Почему у вас, отец, такое безобразие творится?!

– О чем ты, сын мой? – испуганно спросил старик.

– Я прошел по вашей улице до конца. И что я там увидел?! Палку большую. На ней – другую, поменьше. И на этих палках – голый человек прибитый! Почему такое безобразие здесь позволяете?!

Старик попытался, как мог, объяснить:

– Видишь, сынок… Это был молодой человек – очень хороший. Всем помогал. Тридцать три года имел от роду… А плохие люди его поймали и прибили на кресте.

– А почему он не ушел к партизанам?! – спросил Рамазан.

Старик пожал плечами, вытер набежавшие слезы и сказал:

– Наверно, было уже слишком поздно: они его раньше поймали…

Я решил прекратить этот разговор:

– Рамазан! Оставь старика в покое! А почему этот гражданин прибит на кресте, я тебе потом объясню.

Так, вечером Рамазан узнал, что кроме мусульманской существуют еще и другие религии и что прибитый на кресте был Иисусом Христом…

Уже в тылу, после объявления о Победе, мне, как жителю горной страны Швейцарии, поручили с группой альпинистов забраться на Эльбрус, чтобы снять установленный там фашистский флаг.

За эту операцию – в качестве награды – я получил талон на чай.

Спустившись в долину, я поспешил «отоварить» талон, так как с провиантом было не очень хорошо.

И, представьте себе, меня – в военной форме, при оружии, то есть в весьма выразительном боевом облачении – продавец самым наглым образом обвешивает.

Я вознегодовал:

– Меня, фронтовика, ты смеешь обвешивать?! Пристрелю, как собаку!

Торговец сделал предупреждающий жест:

– Слушай, я тебе не мешал делать твое дело на фронте? Так и ты не мешай моему делу в торговле!

Такая логика меня обезоружила…

Хочу вам рассказать и о самом дорогом для меня Новом годе. Дорогом – в смысле суммы, на него затраченной…

Дело было в конце войны на Дальнем Востоке в Хабаровске. Отказавшись от трех концертов, каждый из которых дал бы мне по 160 рублей (сумма в ту пору – громадная), я уговорил своих товарищей последовать моему примеру и пойти на просмотр трофейного фильма «Смерть Риббентропа». Так сообщила одному из нас девушка, работавшая в облисполкоме и пригласившая нашу писательскую группу на этот фильм. Как кинематографист я не мог отказать себе в просмотре такого исторически важного материала!

Когда эта милая девушка ввела нас в ложу, уже погас свет и пошли заглавные титры.

На экране появилась крупная надпись: «Жизнь Рембрандта»…

После войны

Я хочу, чтобы вы улыбнулись – прямо сейчас!

На фронте кинооператор Соломон Коган, одессит по рождению, проявлял чудеса храбрости (либо у него отсутствовала «извилина страха») – он все время стремился снимать наступление наших войск с немецкой стороны…

После войны Соломончик загрустил. Не мог себе найти дела по душе. Мудрая мама предложила Соломону пойти к Солянику, который командовал китобойным судном, и отправиться с ним в плавание.

– Нет, – возразил сын. – Они расстреливают несчастных животных из пушек. Вот если бы пойти на ботике, с гарпуном, и сразиться с животным на равных…

Что ни сделает еврейская мама для своего сыночка, который вернулся невредимым с войны?..

Совершенно верно: она пошла к Солянику и уговорила капитана дать возможность Соломончику заснять «равный поединок» китобоев с китом.

Короче, фильм был снят. Показан высокому начальству в Министерстве кинематографии. Картину принимают, и министр Иван Григорьевич Большаков изрекает:

– Пусть называется «Советские китобои».

Расстроенный Коган делится со мной своей бедой:

– Кто пойдет на фильм с таким названием?!

– Соломончик, хочешь название, на которое сбежится весь народ?

– Конечно, Онечка! Говори!

– «Бей китов, спасай Россию!»

– Название – гениальное, но не пойдет!

Действительно, тогда «не пошло»…

* * *

На войне командиром разведроты моей дивизии был капитан Петр Цушко. Человек необычайной храбрости и решительности. Он был уроженец Одессы.

Командиром разведроты соседней дивизии был также одессит – капитан Семен Герман. Мы часто встречались. Я могу сказать, что эти два офицера меня очень любили. Любовь выражалась по-разному. Если у Сени Германа это было какое-то особое ко мне уважение, то Петя Цушко был человек попроще. Его теплое чувство выражалось в том, Что он иногда посылал мне пакетик с кусковым сахаром.

Кончилась война, и в 1946 году я поехал отдыхать в Одессу. Остановился в гостинице «Красная» на Пушкинской улице и, сидя на балконе, как-то перед обедом, часов в 12 дня, увидел то, что меня поразило: по улице города Одессы шли мои два фронтовых товарища: капитаны – Герман и Цушко.

Я их окликнул. Когда они увидели меня, бросились в гостиницу и через минуту были в моем номере, а я – в их объятиях. Мы по-братски расцеловались, счастливые, что вернулись после такой войны живыми домой.

Совершенно естественно, каждый из нас пришел не совсем целым. Они оба были ранены в боях, а я – дважды контужен, да плюс – перелом ноги, который сделал мою левую короче, да кровоподтек, о котором я упоминал, рассказывая о случае в берлинском метро.

– Так куда идут мои друзья-товарищи? По своим домам?

– Нет. Домов нет… И родителей наших нету…

– Что такое?!

– Их прятали соседи, но кто-то выдал… – Оба капитана были евреями: и Герман, и Цушко…

– Куда же вы так решительно шагали?

– Мы идем к владыке.

Архиепископ Таврический и Крымский располагался в Пушкинской церкви, ибо, уходя, немцы взорвали одесский собор.

Я спрашиваю:

– Так зачем вы идете к владыке?

– Он знает, кто выдал!

– Не может быть!

– А вот нам сказали – точно.

– Хорошо. Тогда я пойду с вами.

– Будем очень рады, Иосиф Леонидович! Идемте!

Мы пошли. Церковь помещалась в конце улицы, почти около вокзала.

На звонок дверь нам открыл служка. Мы сказали, что идем к владыке. Нас повели…

Владыко оказался тучным человеком с бородой, как у Карла Маркса.

Офицеры представились. Я – тоже. Он протянул руку. Они руку ему поцеловали, я – пожал.

Владыко спросил:

– Чего пришли, дети мои?

Они сказали:

– Внести деньги на восстановление храма.

– Сколько вносите?

– По пяти тысяч каждый.

Он позвал служку. Велел принести квитанционную книгу и продиктовал:

– Пиши! Твоя фамилия как?

Петя сказал:

– Цушко.

– Зейф (еврей)? – спросил на идиш владыко.

Петя ответил:

– Так точно. Дедушка торговал мылом на базаре.

– Помню его, – кивнул владыко. – А ты? – обратился он к Сене.

– Герман! – ответил тот.

– Отец работал у Менделя? В магазине одежды?

– Нет. Это был мой дядя.

– Ясно. Пиши! – повернулся он к служке и продиктовал: – От прихожан иудейского вероисповедания Цушко и Германа – на восстановление храма – десять тысяч рублей.

Капитаны выложили деньги. Служка их забрал, выписал квитанцию и ушел.

Когда мы снова остались одни, владыко посмотрел на капитанов и сказал:

– Ну а теперь, дети мои, говорите: чего пришли?

Тогда офицеры рассказали о цели своего посещения.

Что, мол, так и так: жили наши старики, их прятали соседи! Кто-то выдал, и наших родителей расстреляли.

– Да-а, – сказал владыко. – На какой улице жили?

– На Костецкой.

– Правая или левая сторона?

– Левая.

– И какие же номера домов?

– Семь и девять.

Владыко подумал и произнес:

– Богатырчук выдал.

Офицеры поднялись. Поднялся и я. Они вновь поцеловали руку священнослужителю, а я сказал:

– Идите, ребята, подождите меня.

И когда мы остались вдвоем, я спросил:

– Как величать вас в миру прикажете, владыко?

Он ответил:

– Николаем Ивановичем.

– Николай Иванович! Вы знаете, что это за «мальчики»?

– Мои прихожане.

– Нет, нет! Я не об этом! Кто они по военной профессии?

– Офицеры.

– Верно. Но они – командиры разведрот! Это люди абсолютной храбрости и великой справедливости. И все-таки, Божеское ли это дело?!

– Что именно?

– Ведь они найдут Богатырчука и убьют его! Отомстят за своих родителей!

Владыко усмехнулся и сказал:

– А Богатырчук ни Богу, ни людям не нужен. Он – сволочь.

Я заметил:

– Но ведь это же самосуд! Будет – самосуд! Все-таки для этого есть советская власть, которая должна решать все по закону.

А он говорит:

– Милый мой! Есть ли советской власти время всем этим заниматься? Пускай решают сами.

Я вышел. Сказал ребятам, что не одобряю их затею. Они почтительно возразили, что просят позволения решить этот вопрос самим. Мы попрощались. Я просил их вечером ко мне зайти.

Вечером мои товарищи пришли. Мы отправились ужинать. Я спросил:

– Как было дело? Нашли Богатырчука?

– Конечно! Мы объявили ему о цели своего прихода. Даже разрешили выпить напоследок рюмку водки.

Чтобы разрядить обстановку, я рассказал ребятам об Одессе времен Гражданской:

– То было в двадцать седьмом. Уже при советской власти. В одном доме хозяйка давала обеды. А хозяин любил почитать вслух газету.

Приходит внук и спрашивает дедушку:

– Так кто такой Карл Маркс, про которого ты читаешь?

Дед посмотрел удивленно на внука:

– Ка-ак, ты не знаешь?! Он был экономист.

Мальчик сказал:

– Как наша тетя Роза?

Дед усмехнулся и ответил:

– Наша тетя Роза же ста́рший экономист!

Рассказал им и о том случае, когда я обедал у родителей Ефима Березина, который выступал на эстраде вместе с Юрием Тимошенко (Тарапунька и Штепсель).

Хозяин дома – пожилой человек – был контролером в цирке. В конце обеда с работы, тоже из цирка, вернулись его дочь и младший сын. Оба бледные и возмущенные: сына – уволили.

– За что? – удивился я. – Что он в цирке делал?

Старик невозмутимо объяснил:

– Он там бросал кирпичи… Но вместо того чтобы бросать их вверх и ловить, он умудрялся кидать их на зрителей. Вероятно, зрителям и дирекции это наконец не понравилось…

На том ужин закончился, и мои фронтовые друзья ушли…

Вспоминается (вдруг?!) вечер в честь очередного праздника Победы в Центральном Доме литераторов. Гостями были многие прославленные военные – Герои Советского Союза, в их числе – маршал Георгий Константинович Жуков. А я, который принимал гостей, облачился в форму солдата, так как мой майорский аттестат так и не нашел меня ни во время войны, ни после, хотя я и сдал Устав на отлично…

И вот в вестибюле ко мне подходит некий полковник и говорит:

– Я знаю, многие члены вашей семьи участвовали в боях, были на фронте, но почему-то никто не дослужился до высоких чинов?..

Этот «вопрос» и мой ответ услышал Георгий Константинович, который подошел и обнял меня. А потом за меня провозгласил заздравный тост.

Ответил же я «полковнику» следующее:

– Моих родных, и в частности Итина, который повторил подвиг Матросова, – убивали до того, когда приходила пора получать очередные погоны!

Я встретил Жукова уже опальным в Кисловодске. Он шел по аллее прямо на нас: на меня и Героя Советского Союза – моего друга Илью Мазурука.

Последний быстренько отошел к клумбе «понюхать цветочки». Я не только поздоровался с Жуковым, но заговорил с ним: спросил о его самочувствии.

После того как мы разошлись, Мазурук вернулся от клумбы. Я сказал:

– Будь моя воля, снял бы к чертовой матери с тебя Золотую Звезду! Ведь когда маршал был в фаворе, вы все готовы были ему ж…у лизать! А сейчас?!. Нюхать цветочки отбежал?!

– Я-я… не заметил, что это Жуков… – потупившись, пробормотал Мазурук.

Вот поэтому к своим 95 годам я и не имею ни Звезды Героя, ни звания народного: всегда говорил и делал, что повелевало сердце. Конечно, понимая, что рискую головой. В 1937-м помогал семьям репрессированных Рыковых, Мандельштамов, Штейнберга.

Именно этим объясняю наличие своей фамилии в «расстрельном списке», опубликованном несколько лет назад «Литературной газетой». Не убери Бог Сталина, в 1953-м произошла бы депортация евреев, как это случилось с чеченцами, ингушами, немцами Поволжья…

Хоть я и не исповедовал иудаизм, дружил со служителями православной церкви, получал благословение от патриарха Чехословакии, я всегда верил в Бога – в того, кто над всеми нами, кого надо страшиться в неправедных поступках и черных делах.

Потому, когда меня неоднократно спрашивали (особенно на фронте): «Иосиф Леонидович, судя по вашему творчеству, вы вполне прогрессивно мыслящий человек. Почему же не вступаете в партию?!» – я отвечал: «А потому, что верю в Бога!» – И от меня отставали.

Однако перед атакой, перед грядущим боем, я видел, как ярые коммунисты тайком крестились и молились Всевышнему. Я их за это не осуждал…