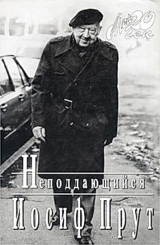

Текст книги "Неподдающиеся"

Автор книги: Иосиф Прут

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)

Перед возвращением на родину

Теперь обращаюсь к нарушенной мною хронологии своих воспоминаний.

Оставил я швейцарскую школу в 1918 году. Расставание с ней было тяжелым. Особенно с моим подопечным – Дони Донегалем – юным британским лордом.

Я уехал в Париж поступать в Политехнический институт.

Шла Первая мировая война, но высшие учебные заведения работали.

Кроме того, в Париже жили многие друзья моей семьи.

Но не желание продолжать образование тянуло меня – бакалавра – во французскую столицу. Я решил вступить добровольцем в Русский Экспедиционный корпус, сражавшийся под командованием генерала Лохвицкого.

Все русские студенты, находившиеся во Франции, должны были так или иначе проходить военную службу.

В России уже произошла Октябрьская революция.

Русский Экспедиционный корпус вышел из Владивостока и, проплыв вокруг всей Земли, прибыл в Марсель. Этот корпус участвовал в боях в Шампани и в районе крепости Верден – знаменитом месте, которое называлось «Шман дё дам» («Дорога дам»). Много русских солдат полегло на французских полях сражений…

Они – русские солдаты – сражались после Февральской революции, сражались за Родину и после революции Октябрьской.

Русские солдаты стояли на «Дороге дам» – перед крепостью Верден – возле фортов Дуомон и Во.

Я стал связистом-переводчиком: между русскими и французами…

Шли сильные бои. Воспоминанием о тех боях сохранилась отметина на моем лбу от осколка, пробившего каску.

За одну операцию, когда – под огнем противника – я все-таки доставил сообщение по назначению, Георгиевская Дума корпуса представила меня к солдатскому ордену Святого Георгия.

За разрешением на его получение я должен был явиться лично к генералу Лохвицкому.

Командир корпуса сидел в своем кабинете: штаб размещался в домике небольшого французского селения. Несмотря на то что в России произошла революция, над генеральским креслом по-прежнему висел портрет государя императора – Николая II.

Когда я представился и сообщил о цели своего прибытия, Лохвицкий усмехнулся и сказал:

– За каждый Георгиевский крест, выданный еврею, я отвечаю перед Богом, царем и обществом. Кру-угом!

Поверьте, дорогие читатели этой книги, написанной почти восемьдесят (!) лет спустя, что и ныне некоторые власти предержащие на моей Родине, которой я отдал всю свою жизнь, мыслят все так же…

Мне не просто горько, мне стыдноза сограждан, упорно возвращающихся ко временам средневековья!

Я повернулся и вышел из кабинета. Доложил Георгиевской Думе о решении генерала. И так как среди Русского Экспедиционного корпуса были преображенцы, вместо Георгия Дума наградила меня Преображенским крестом. Честь – по меркам царской России – весьма высокая! А было мне неполных 18 лет…

Я получил этот крестообразный, скорее похожий на букву X золотой знак, покрытый синей эмалью. На нем – золотое изображение распятого Христа.

Высокую награду мне пришлось через год отдать на сохранение своей тетке, поскольку, вступая в Первую Конную, украшать себя сим знаком не было возможности. За долгие годы тяжких мытарств и перипетий нашей российской жизни затерялась дорогая мне памятная вещь…

Как я уже говорил, русские солдаты сражались за Родину на французской земле. Но многие из них, воевавшие против немцев на стороне Антанты, поскольку Россия являлась частью Антанты, стали требовать отправки домой.

Требовал возвращения в Россию и мой фельдфебель – опытный воин, года на два старше меня. За это руководство корпуса отправило его в лагерь Ля Куртин.

Фельдфебеля мы любили, в складчину собирали для него посылки, которые я (как свободно говорящий по-французски) и отвозил.

Лагерь охранялся неграми – сенегальскими стрелками.

Вместе с некоторыми русскими в заключении содержались и немецкие военнопленные.

Приближался конец войны. Эти немцы – люди сравнительно пожилые – являлись последним резервом германской империи. Среди них было много интеллигентов: учителя, врачи, инженеры.

Когда я впервые подошел к воротам лагеря и увидел этих университетских профессоров, с грустью смотревших сквозь ограду, чернокожий солдат, их охранявший, шея которого была украшена ожерельем из ушей убитых немцев, спросил:

– Ты пришел посмотреть на дикарей?

Вопрос был задан на полном серьезе: он имел в виду эту немецкую интеллигенцию!

Я ответил:

– Нет. Я пришел проведать своего старшо́го.

После того как я передал фельдфебелю посылку, мы с ним гуляли по лагерю. Командир учил меня жизни, говорил о своей мечте: возвращении в обновленную Россию, надеялся, что и я там скоро буду. И что Бог еще даст нам возможность когда-нибудь встретиться.

Говоря о разных национальностях своих солдат (а среди них были и армяне, и грузины, и русские) он предупреждающе заметил:

– А вам, господин вольноопределяющийся, придется, коли вернетесь, иметь дело не только с русскими: с ними вам будет легко! С малороссами – тоже. Заранее предупреждаю: с евреями будет сложнее…

– Почему?

– Беспокойная нация…

Я встретился с моим фельдфебелем в России много позже – лет через 55: это был Министр обороны Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский.

В разговоре мы коснулись тех далеких времен, и я напомнил ему о его напутствии и мнении о евреях.

Родион Яковлевич улыбнулся и сказал:

– Но ведь я же вас, Иосиф Леонидович, не обманул?..

В том, что Родион Яковлевич был прав, я убедился в Центральном Доме литераторов на очередной встрече Нового года.

Неподалеку от нас сидела семья Вайнеров во главе с папой Ефимом Григорьевичем. А за соседним столиком пировали азербайджанцы… Одному из пирующих явно приглянулась невестка (не помню уж, то ли жена Аркадия, то ли Георгия). Этот человек встал, качаясь, подошел к женщине и… запустил руку ей за пазуху!

Братья Вайнеры немедленно прореагировали, вскочив, но их отец сказал: «Ша!» Затем подошел к окну, которое находилось позади столика с азербайджанцами, и распахнул его. После этого кивнул сыновьям.

«Мальчики» схватили наглеца один – за руки, другой – за ноги, раскачали и вышвырнули во двор (благо ресторан находится на первом этаже).

– Не хочу платить за разбитое стекло, – пояснил папа Вайнер окружающим, и ужин продолжался.

Несколько дней спустя на заседании Правления писательского клуба вынесли постановление: «Лишить братьев Вайнеров права посещать ЦДЛ за хулиганство».

Я взял слово и сказал, что, если бы кто-то поступил подобным образом с моей женой, я вышвырнул бы его, не открывая окна.

Меня поддержал Константин Симонов, и Вайнеров оставили в покое.

Возвращаясь ко времени Первой мировой войны и своего в ней участия, хочу рассказать об одном эпизоде. Будучи связным при Экспедиционном корпусе, я направлялся на передовую. В тот памятный день дурное предчувствие охватило меня с утра: я прикурил третьим! Затем обнаружилось, что на шинели не хватало пуговиц: стало быть, их оставалось тринадцать! Тоже – не самое лучшее предзнаменование на войне…

Когда я очутился в траншее, раздался сигнал тревоги и рота была приведена в боевую готовность. Начался немецкий обстрел. Почувствовав сильный удар по каске, я потерял сознание.

Когда пришел в себя, первое, что увидел – это свои ноги. Они были целы. Я понял, что меня свалила не рана, а контузия. Товарищи помогли мне подняться. Когда я снял каску, обнаружил, что гребешок ее пробит осколком и часть металла вдавилась мне в лоб. Образовался кровоподтек, который я – с уважением к прошлому – ношу до сегодняшнего дня.

С тех пор не люблю, когда в помещении горят три света, не люблю прикуривать третьим: на фронте (многие соотечественники знают это по Великой Отечественной) снайпер целится по первому огоньку, затем корректирует по второму и стреляет между ними, когда появляется третий!

Русским военным атташе в Париже был граф Игнатьев.

Узнав, что я с юности увлечен морской романтикой и знаю силуэты всех боевых единиц мирового флота, он порекомендовал направить меня к Ла-Маншу для наблюдения за движением иностранных кораблей.

Я внимательно всматривался в даль, стоя на площадке маяка. Однажды мне пришлось дежурить вместе с молодым французским лейтенантом. Вдруг появился трехтрубный крейсер.

– Англичанин! – сказал лейтенант, глядя в бинокль.

– Хорошо бы… – заметил я. – К сожалению, это немец.

– Наглец! – взбеленился лейтенант. – Вы осмеливаетесь спорить с офицером флота?! Где вы видели трехтрубные немецкие крейсера?!

– Нигде. Но третья труба, похоже, деревянная или картонная…

Я оказался прав. Лейтенант – человек чести – доложил о происшедшем по начальству.

Вскоре меня вызвал Лохвицкий и предложил вернуться в Швейцарию – доучиваться.

Итак, я вновь оказался в Швейцарии зимой 1918 года. Было время зимних каникул, и я, окончивший первый семестр парижского института и вкусивший уже «прелести» войны, с радостью предался блаженству тихой спокойной жизни. Дядя Леон Хельг взял меня покататься на горных лыжах к Мон Серван. В тот год в Европе свирепствовал грипп-«испанка», косивший людей, часто со смертельным исходом. И вот мой дядька «подхватывает» эту болезнь.

Здесь-то пригодилось физическое воспитание Эколь Нувэль: гимнастика; бокс; конный спорт; массаж на столе, покрытом сукном, и выбрасывание голого мальчишки в снег, а затем – снова массаж, при котором от тела шел пар; сон круглый год с открытыми окнами. Мне пришлось на плечах нести довольно плотную и тяжелую ношу с горной вершины вниз…

К тому же времени относится случай со спасением годовалого двоюродного братца Жан-Рока.

Это случилось в Монтрё. Все были дома. Возможно, у меня более обостренное обоняние и, конечно, лучшая, чем у остальных, быстрота реакции: я почувствовал запах гари и… кинулся в детскую. Вероятно, от дуновения ветра, качнулась лампадка и загорелся балдахин над колыбелью младенца…

Я выхватил мальчика из пылающей люльки, опалив себе лицо (по сей день у меня нет бровей).

Пожар был быстро потушен, но взволнованная тетя Нюся, обращаясь к своему супругу, сказала (думая, что я этого не слышу):

– Леон, надо дать Оне хоть пару франков. Пусть сходит в кино с девушкой!

– Почему? – хладнокровно вопросил мой швейцарский дядя.

– Ты еще спрашиваешь?! Ведь Оня сегодня спас нашего сына!!!

– Будь я на его месте, сделал бы то же самое, – твердо произнес Леон.

Денег на кино в тот раз я так и не получил.

Несколько позже расскажу, как я встречался с В. И. Лениным в этой нейтральной стране. Сейчас же хочу вспомнить отъезд Владимира Ильича и сопровождавших его революционеров из Цюриха.

Для меня это событие примечательно лишь тем, что с вокзала мы с Юрой Кирковым и Колей Гопенко зашли в пивную. Сели за отдельный столик, заказали себе пиво…

Вдруг ко мне подходит здоровенный детина-немец и с вызовом говорит:

– Вы непристойно пристально рассматриваете мою даму! Бросаю вам вызов.

– Какую даму? – не понял я.

– Ах, значит, я вру?! – кричит немец и вытаскивает нож, приглашая меня к драке.

– Иосиф, ты видишь друзей «боша»: у них щеки помечены шрамами. А этот еще только мечтает об отметине…

– На ножах я с тобой драться не собираюсь, – говорю я. – И в заведении бить тебя не стану. Выйдем на улицу, и ты увидишь, как я тебе разобью нос!

Разбитый нос юного вояку явно не устраивал, и, обзывая меня трусом, он отправился к своей компании.

Мы же, допив пиво, спокойно покинули кабачок, а затем – и Цюрих, направляясь домой.

Принимая во внимание еще не кончившуюся войну, нейтральная Швейцария все же провела мобилизацию всех военнообязанных. В этой связи я вспомнил два эпизода. Один относится к году 1918-му.

Соседка по Монтрё провожала на военные сборы сына – знакомого мне парня. И напутствовала его:

– Будь храбрым, как подобает швейцарцу, сынок! Но… если что начнется, старайся побыстрее вернуться домой!

А в 1911 году я с тетей Нюсей и знатными дамами из Швейцарии был на маневрах, которые проводились швейцарцами и на которых присутствовал прусский король.

Раздалась команда: «Залп!». Все пули попали в «яблочко» мишеней.

Такая меткость несколько раздосадовала Вильгельма II. И он иронически спросил командующего швейцарскими войсками:

– Ваше войско малочисленно, что вы станете делать, если я выставлю против вас вдвое большую силу?!

Швейцарец поклонился и произнес:

– Ваше величество, в этом случае я вынужден буду приказать своим воинам выстрелить по два раза…

Эти маневры запомнились мне еще и тем, что баронесса Дисбах доверила мне подержать своего новорожденного ребенка и он… описал мой мундир!

Когда я, спустя полвека, на собрании офицеров Женевы вспомнил этот случай, раздались возгласы:

– Жозеф! Предъяви Дисбахам счет сейчас!

На что последовала скептическая реплика одного из офицеров:

– Нет смысла. Я знаю эту семью, единственное, что они сделают, – оплатят костюмчик одиннадцатилетнего мальчика…

Снова нарушу хронологию. Была ночь под Новый, 1918 год…

Зима тогда выдалась холодная, что довольно редко для тех мест. Белый ковер покрыл и горы, и даже кое-где берег, доходя до самой воды Женевского озера.

В ту пору Рождественские две недели я проводил в местечке Кларан над Монтрё.

Встречать Новый год был приглашен к моей знакомой девушке Жаннет. А она жила в деревне Шаи над Клараном. Ходу от нас до нее было минут двадцать пять, и я отправился в путь, держа в кармане мой скромный подарок – крошечный флакончик духов «Сердце Жаннеты».

В Швейцарии собираются на встречу этого ежегодного праздника сравнительно рано – к девяти вечера, чтобы в полночь проводить старый, встретить Новый год и разойтись по домам.

Жаннет ждала меня у калитки. Я тут же вручил ей подарок и хотел – с поцелуем – поздравить, но девушка коротко бросила:

– Потом! Сейчас надо спуститься за доктором Фреем: у мамы сильный сердечный приступ! Идем!!!

Мы быстро двинулись вниз, к озеру Сначала шли молча. Проходя мимо двухэтажного домика, Жаннет вдруг сказала:

– А ты знаешь, кто здесь жил совсем недавно?

– Конечно, знаю, – ответил я. – Господин Ленин.

– Теперь он у вас на месте царя?

– Он не на месте царя, а на своемместе…

– Почему ты так говоришь?

– Потому что он возглавляет Россию не как наследник Николая, а как избранник народа!

Владимир Ильич и Надежда Константиновна жили недалеко от нас. Я видел их на прогулках по набережной. Однажды даже присутствовал при разговоре с ними человека удивительного… А вот и он сам – идет нам навстречу в своем плаще из толстого сукна и в широкополой шляпе.

– Здравствуйте, Николай Александрович! – сказал я по-русски.

– С Новым годом, молодые люди! – ответил он по-французски.

Это был Николай Александрович Рубакин, великий библиофил, оставивший своей советской Родине бесценную библиотеку – более восьмидесяти тысяч томов.

Доктор Фрей, которого мы застали дома за приготовлениями к празднику, тут же оседлал свой велосипед с моторчиком и умчался в Шаи. А мы медленно пошли обратно.

Справа – с веранды, ведущей в сад, доносились нежные аккорды рояля.

Мы остановились, захваченные чарующими звуками вальса Шопена. Это играл Игнацы Падеревский. Я не знал тогда, что вскоре этот великий пианист оставит музыку и займет пост премьер-министра Польши в правительстве Пилсудского.

Понимая, что праздничный вечер в доме Жаннет состояться не может, я предложил девушке провести его у моих родных.

Она, конечно, отказалась: не могла оставить больную мать.

Любезно проводив меня до самой дороги, Жаннет сказала на прощанье:

– Будущую встречу Нового года мы проведем веселее! Как ты думаешь?

– Возможно. Надеюсь!

Дядя и тетя были крайне удивлены, увидев меня входящим в столовую. Реально обрадовалась моему возвращению только моя двоюродная сестричка – четырехлетняя Симон. Она искренне любила меня и уже тогда обещала выйти за меня замуж. (Мою сестричку ожидала ужасная судьба. Вначале – на глазах у деда и бабки – в Монтрё попадает под машину и гибнет ее дочь… То же – уже в Париже – случилось и с Симон.)

Но в тот новогодний вечер дядя – консерватор по убеждениям – почему-то усмехнулся и сказал:

– Сегодня ты впервые встречаешь Новый год как гражданин русской республики. Невероятно! Как они – эти мужики – посмели?!

Тогда я еще не знал, что встречу следующий – 1919 год около лагеря Ля Куртин во Франции, где находились русские солдаты, отказавшиеся после Октябрьской революции воевать и требовавшие отправить их в Россию.

Не знал я еще и того, что, будучи помкомвзвода 36-го полка 6-й Кавдивизии Первой Конной армии, встречу 1920-й в разведке: на подступах к моему родному Ростову…

Итак, окончилась Первая мировая война. Но в России шла война Гражданская.

Мои швейцарские учителя посоветовали мне вернуться на родину.

Директор Эколь Нувэль – господин Готье – сказал:

– Мы обучили тебя всему! Ты уже вполне образованный молодой человек. И, кроме знаний, еще очень хорошо работаешь руками! Сейчас в России нуждаются в таких людях!..

Еду в Россию

И я – осенью 1919 года – возвращаюсь в Россию, где не был девять лет.

Дома же: красные бились с белыми, и каждый был уверен, что именно он защищает правое дело.

Надо было выбирать, на чью сторону становиться.

Дед Прут сказал:

– Когда идет война, а тебе уже девятнадцать, дома сидеть нельзя… Если победят красные, я останусь нищим. Если победят белые, меня убьют как еврея. Езжай к моему другу – полковнику Дирину в штаб Деникина. Он человек умный, посоветует верно.

Дирин, который знал меня с детства, говорил откровенно:

– Милый Оня, казалось бы, я должен тебя агитировать за белых. Но вот уже несколько дней Днепр течет красный от еврейской крови: «Волчья сотня» генерала Шкуро устроила еврейские погромы…

Естественно, я решил взять сторону красных. И отправился им навстречу.

В деревне Кадиевка – это было 7 ноября – я снял комнату в домике. На горшке сидел двухлетний мальчик. Через 70 лет выяснилось, что тем ребенком был Дмитрий Степанович Полянский, ставший известным советским государственным деятелем.

Пришли красные, и в Кадиевке расположился их штаб. Я пошел туда. Попросил представить меня командующему.

И вот я перед самим Семеном Михайловичем Буденным! Он спросил:

– Чего ты хочешь?

– Поступить, товарищ командующий, в вашу Конную армию!

– А что умеешь делать?

– Я хорошо говорю по-французски, английски и немецки.

– На хрена нам это нужно? – сказал Буденный. – Белые говорят по-русски!

– Но я хорошо езжу верхом!

– Чего-чего?!

– Хорошо езжу верхом.

– Да? – усмехнулся командующий. – Даже мене интересно на это посмотреть. А ну-ка, выйди во двор и взлезь на эту «барышню». – Он показал на кобылу, привязанную к дереву.

Я вышел. Отвязал лошадь и поднялся в седло. Кобыла, почувствовав чужака, сразу – на дыбы, затем начала бить задом.

Но добрые уроки верховой езды, полученные в Эколь Нувэль, сделали свое дело: через пару минут лошадь шла тихим «испанским» шагом.

Буденный высунулся из окна с криком:

– Слазь, дурак! Ты мне коня спортишь!!!

Я покинул седло и вернулся в хату.

На столе лежала казачья шашка. Показывая на нее, Буденный спросил:

А что это?

– Шашка, товарищ командующий!

– Правильно. Иди в строй. Принимай взвод.

Тридцать лет спустя я обедал в Москве у Семена Михайловича. Вспоминая те времена, он сказал:

– Если б ты, Осип, тогда шашку назвал саблей, я бы выгнал тебя вон!

И все же, несмотря на ужасы Гражданской войны, временами доводилось улыбнуться.

Приняв взвод, я обнаружил… китайца! Не очень молодого, небольшого роста пулеметчика на тачанке. Разговор между нами был короткий:

– Ты – ходя? – удивленно спросил я («ходями» тогда в России называли китайцев).

– Ага! – ответил он.

– Неужели настоящий?

– Самый.

– Откуда же ты?

– С Китаю!

– А чего тогда здесь воюешь?

Он взял руки по швам и почти закричал:

– За родная Кубань!

В Полтаву мы пришли в конце декабря 1919 года.

Было это студеным зимним вечером. Сразу же заняли здание Городской управы под штаб нашей бригады. Поужинали чем Бог послал. Уже стали было готовиться ко сну – мы не спали почти трое суток. Но не получилось.

Вошел дежурный и заявил, что там, за дверью, стоит какой-то важный дед, чисто и тепло одетый.

– А чего ему надо? – спросил Григорий Федотов – начальник политотдела.

– Не могу знать! Сказал, чтоб вели его к самому главному.

– Ладно! Хай заходит! – недовольно пробурчал Федотов.

Вошел старик. Он сразу представился:

– Я – Короленко. Писатель, может, слышали? Или, возможно, читали?

– Владимир Галактионович! – я вскочил и почтительно взял старика под руку. – Какими судьбами? Почему вы здесь?

– А я, молодой человек, постоянно живу в Полтаве.

– Товарищи! – обратился я к присутствующим. – Перед вами великий…

– Ну, ну! Спокойно! – перебил меня Короленко. – Не надо так высокопарно.

– Чем можем быть полезны, Владимир Галактионович?

– Уверен, что сможете! Дело в том, что у меня две охранные грамоты: одна – от товарища Ленина, а другая – от товарища Деникина. Каждая из них освобождает мой дом от военного постоя. А тут в мою парадную дверь раздался стук. Горничная, естественно, открыла. Вошел молодой человек в матросском бушлате и головном уборе. Он не поздоровался, а спросил: «Кипяток есть?» Я ответил, что кипяток найдется. «Тогда давай, старикан! А я пока спать лягу: дюже охота». Он сел на тахту и снял сапоги. Я усмехнулся:

– Вы не можете здесь спать, потому что тут работаю я! Мой дом освобожден от постоя. Вот документ.

Но пока я все это говорил, ваш товарищ повернулся к стене, вытянул ноги и мгновенно захрапел.

Федотов встал:

– И что? Где он сейчас, этот?..

– Спит у меня в кабинете на тахте!

– Та-ак! Значит, товарищ Ленин вас освобождает, а эта сука… Пошли!

И мы тронулись за Владимиром Галактионовичем. Жил он буквально в двух шагах. Вошли в дом. В кабинете горела керосиновая лампа. На тахте, посапывая, спал матрос, укрытый шубой.

– Сам взял?! – спросил Федотов, указывая на шубу.

– Нет! Это я его укрыл, – ответил Короленко.

– Так!.. Расстрелять паразита! Я его сразу признал: Васька Греков! Из разведки.

– Ну зачем же расстреливать?! – встрепенулся Короленко. – Пусть уж выспится как следует…

– Ладно! Но только до утра. Я оставлю часовых. А там видно будёт, что мы с ним сделаем завтра.

В общем, этого матроса на следующий день привели под конвоем в штаб. Ему было объявлено уже готовое решение ревтрибунала: «Сидеть тебе в Полтавской тюрьме до конца мировой революции или пока ты, паразит, не прочитаешь и не выучишь всего того, что написал Короленко! Чтоб знал, у кого ночевать!»

Через несколько дней мы пошли дальше, а Вася Греков остался в Полтаве отсиживать срок.

Прошло двадцать лет. Я шел в Москве по Большой Дмитровке.

Проходя мимо Дома Союзов, у подъезда Октябрьского – малого – зала увидел афишу:

«Литературный вечер. Творчество В. Г. Короленко. Лекцию читает сотрудник Литературного института Василий Греков».

Вам ясно?..

А Гражданская война все шла… Примерно месяца через три мы были уже в Одессе. Ее освободили от интервентов и белых наши войска под командованием Григория Ивановича Котовского.

Тетя Аня была еще жива, а Лёдя – теперь уже артист Леонид Утесов и муж Лены Ленской, премьерши фарсовой театральной антрепризы Адамат-Рудзевича и отец пятилетней дочери Эдит (Диты).

Встреча с близкими была радостной, но, к сожалению, очень короткой: до мирных дней было еще далеко.

Однако свою порцию смеха в этом удивительном городе я все-таки получил.

В Одессе сразу наступила мирная жизнь. Началась она с перемены времени: при белых одесситы жили по старому – царскому, а мы ввели новое – среднеевропейское: два часа разницы.

И первое, что Утесов мне показал, чтобы я улыбнулся, было объявление на дверях соседней парикмахерской. Гласило оно следующее: «Наше дело работает с девяти утра до шести вечера по-ихнему».

Одну из тогдашних утесовских «песен» я запомнил:

У мене лицо – типаж,

Шо мне стаж и монтаж?!

Без-де-лушки!

Попаду я на экран!

Крупный план!

В любой роман:

Чем я – не Пушкин?!

Пусть они попробуют, поищут!

Ведь такой, как я, – один на тыщу!

У мене лицо – типаж!

Шо мне стаж и монтаж?!

Чистый блажь!

Прошло несколько дней. Я побывал в театре, где играли Лёдя и Лена.

Лёдя был счастлив: его способности оценил новый директор и прибавил ему зарплату.

Лена порекомендовала истратить первую получку на угощение руководства театра и его ведущих актеров.

Совет был выполнен в одном из ресторанов, расположенных за городом на Фонтанах. Лёдя устроил ужин, на котором посчастливилось быть и мне.

Гости засиделись до утра и разъехались на извозчиках. А мы с Лёдей дождались первого трамвая: на конный транспорт денег уже не было.

И вот он подошел – этот желанный вагон. Мы влезли на заднюю площадку, где и остались. Уплатив за проезд, стали делиться впечатлениями о ночной встрече с друзьями.

Примерно на восьмой станции к нам присоединилась молодая работница. Она с интересом посмотрела на красавца в канотье – Лёдю и на меня, одетого в военную форму. В это время подошел кондуктор, чтобы получить с девушки за проезд. Она сунула руку в карман своего фартука, побледнела и прошептала:

– Ой! А иде ж мой кошелек?!

– Ты эти штучки брось! – отреагировал кондуктор. – Давай плати! А не то сдам тебя кому следует!

И тут Лёдя, достав последние гроши, царственным жестом протянул их кондуктору.

– Вот это другое дело! Скажи спасибо такому фраеру! – пробурчал кондуктор, дал девице билет и ушел внутрь вагона. Мы остались на задней площадке втроем. И тогда девушка посмотрела на Лёдю и сказала:

– Спасибо, конечно! Но уж если вы такой порядочный… так отдайте кошелек тоже!

Отступлю от далекого прошлого и вернусь к предвоенным сороковым годам. На берегу моря – в очередной отпуск – встретились Иван Семенович Козловский, Леонид Осипович Утесов, молодой в ту пору Аркаша Райкин и я.

Лежим на пляже. Вдруг подходит Пашка Рязанский – администратор Утесова. Бледный как смерть, он сообщает ужасную новость: ему только что позвонили из Сухуми и сообщили, что гастролирующего там комика Владимира Яковлевича Хенкина укусил тарантул и Хенкин умер.

Мы трое – Козловский, Райкин и я – вскочили, ошарашенные этим страшным сообщением. А Утесов продолжал спокойно лежать.

Козловский не сдержался:

– Лёдя, ты что, глухой?! Не слышишь, что произошло?!

– Слышу, – не двигаясь и не открывая глаз произнес Утесов.

– И никак не реагируешь?!

– Нет.

– Почему? – спросил я. – Мы знаем, что ты не любишь Хенкина, но ведь это большой актер, наш коллега и товарищ!

– Потому что это брехня.

– Ну откуда у тебя такое нахальство?! – почти закричал я. – Ведь дело произошло в Сухуми, а не здесь – в Сочи! Почему ты думаешь, что это неправда?

– Потому что – брехня.

– У тебя есть объяснение? – нервно спросил Козловский.

– Конечно.

– Какое?

Утесов спокойно произнес:

– Если б Володьку укусил тарантул, сдох бы тарантул!

К счастью, слух оказался ложным, и Владимир Яковлевич действительно был жив. А вот кусал ли его тарантул?.. Осталось тайной.

Я когда-то был женат на женщине по имени Рая. Леонид Утесов ее органически не переваривал и называл не иначе, как Райкой.

Когда я женился на моей теперешней дорогой Лене. Леонид Осипович сразу же проникся к ней большим дружеским чувством. И однажды сказал:

– Как я счастлив за Оню: раньше он был Райкин, а теперь – Ленин!

Перед нашим уходом из Одессы на Кавказский фронт повстречал я знакомого парня из оперативного отдела. Идет по Дерибасовской и хохочет.

– Ты что?

– Ой, не могу! Посмотри, что эта старая еврейка написала на справке о выезде за границу! – И протягивает мне стандартный, отпечатанный на машинке вопросник: Имя?.. Фамилия?.. Куда собираетесь выехать?.. Есть ли родственники за границей?.. Имели ли сношения с иностранцами?..

Смеющийся таможенник указывает мне на последнюю графу. Там корявым почерком карандашом написано: «Один раз, и то с греком».

В 1979 году я с Леночкой был в Париже по нашим творческим делам – готовили сценарий «Анна Ярославна». И, естественно, навестили моих родственников Розенталей.

Обедаем у Люсиль – моей троюродной сестры. Народу – много. Кроме родни – жених дочери Люсиль.

Слово за слово, и я, дабы развеселить компанию, рассказываю вышеупомянутый эпизод… Наступило неловкое молчание. Наконец, мой сосед по столу тихо сказал мне на ухо:

– Жених – грек!..

Возвращаюсь к событиям Гражданской войны.

В Баку мы пришли 28 апреля 1920 года.

Сергей Миронович Киров – член Реввоенсовета – приказал всем штабным работникам опечатать винные склады: интервенты и мусаватисты оставили огромное количество алкогольных напитков, в расчете на то, что вошедшие в город красные напьются и причинят местному населению много бед.

Меры были объявлены самые строгие: за распитие водки или вина – вплоть до высшей меры наказания.

Выполнив предельно точно свою задачу, я не удержался и для себя лично все-таки прихватил граммов двести абсолютно чистого спирта.

И он очень пригодился: в Баку тогда жили чудесные люди – мои добрые знакомые: Владимир Швейцер, опытный журналист, пишущий под псевдонимом Пессимист и уже в ту пору известный режиссер Театра миниатюр Давид Григорьевич Гутман.

У этих двух моих друзей имелась отличная закуска, но не было ни капли того самого…

Узнав, что я таковым располагаю, в номере гостиницы «Ориенталь», где жил Гутман, был организован ужин. Мои товарищи пригласили трех очаровательных балерин из местного оперного театра, и я поставил на стол мои разбавленные 200 граммов.

Пир начался. Не успели выпить первую рюмку за встречу и закусить, как резкий стук заставил нас вздрогнуть!..

Хозяин так быстро открыл дверь, что я даже не спрятал злополучный графин с белым напитком.

На пороге стоял местный страж порядка, а за ним два наших красноармейца с винтовками наперевес.

«Господи! – подумал я. – Пройти живым войну и так бездарно погибнуть?! Да еще в двадцать лет!..»

И, опустив голову, стал ожидать своей участи: ведь приказ Кирова был предельно точен.

Местный, очевидно старший в этой команде – уже вынимал из кобуры свой маузер. Глядя на нас, он грозно спросил:

– Пьянка? Да?!

– Нет! Нет! – залепетал Гутман. – Нет!

– Тогда бардак? Да?! – последовал не менее грозный вопрос.

– Да! Да! – радостно закричал Давид Григорьевич. – Вы же видите! – Он указал на наших дам. – Бардак!

Секундная пауза, после которой мы услышали решение нашей судьбы. Старший заявил:

– Бардак – можно.

И незваные гости ушли, а мы – были спасены.

На следующий день, счастливые, в той же компании, решили покататься на лодке по бухте.

Организатором этого маленького путешествия был все тот же Давид Григорьевич.

Он нанял шлюпку, сам сел за руль, Швейцер и я – на веслах, а наши дамы удобно расположились на корме возле рулевого.

День был чудесный. Нам наперерез шел парусник под персидским флагом, направлявшийся на юг.

Стоявшие у борта матросы кивали дамам, посылали воздушные поцелуи и – с сильным восточным акцентом – восторженно кричали: