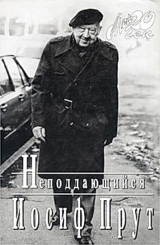

Текст книги "Неподдающиеся"

Автор книги: Иосиф Прут

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)

– Женщин! Женщин! Женщин!!!

Наши дамы мило помахали соседям, и парусник, быстро удаляясь, продолжил свой путь.

На следующее утро в местной русскоязычной газете появилась статья Пессимиста. В ней повествовалось о морской прогулке. Оказалось, что в лодке нас было только трое мужчин (о дамах автор не упомянул!). А о встрече с парусником было сказано следующее: «У борта стояли персы-моряки. Видя красный флажок на корме нашей лодки, эти полурабы судорожно махали нам руками, восторженно при этом крича: “Ленин! Ленин! Ленин!”»

Еще о Баку того времени. Я решил побриться и зашел на рынке в парикмахерскую. Это был маленький шалаш, в котором помещалось одно «кресло». Оно было свободно. Я сел и показал мастеру на свои щеки. Тот понял. Взял чашечку, насыпал туда горстку мыльного порошка, внимательно посмотрел на меня, потом плюнул в чашечку и начал размешивать содержимое кисточкой.

– Эй! – не сдержался я. – Ты что? Сума сошел?! Разве нет воды?

– Отключили, – объяснил мастер. – А тебе – уважение делаем. – Он кивнул в сторону красной звездочки на моей гимнастерке. – Другим – прямо в морду плюем!

От бритья я отказался…

На какое-то время я стал одним из порученцев Сергея Мироновича Кирова. Был у него еще один порученец, который очень меня «ревновал», и он – в категорических тонах – написал командующему, что нет резона держать двух порученцев и пусть Сергей Миронович выбирает. Письмо заканчивалось фразой: «Или я, или – Прут!».

Позже я ознакомился с резолюцией Кирова. Она гласила: «Или Прут».

В 1920 году член Реввоенсовета Кавказского фронта направил меня в Москву к Наркомнацу – Сталину – с письмом.

Когда вошел в приемную, секретарши не оказалось на месте, и я постучал в дверь.

– Войдыте! – раздался голос Сталина.

Я вошел, представился по-военному и передал ему в руки конверт. Не раскрывая конверта, будущий вождь всех народов поинтересовался, сыт ли я и устроился ли на ночлег.

Я поблагодарил. Ответил, что все в порядке. После этого Сталин углубился в чтение письма. Затем спросил:

– Просил ли товарищ Киров передать что-либо устно?

– Да, товарищ Народный комиссар! Тех, кто рисковал жизнью и героически боролся за освобождение Кавказа, несколько тысяч, а ВЦИК прислал только триста орденов Красного Знамени. Сергей Миронович просил вас похлопотать, чтобы наград дали больше.

– Хорошо. Передайте товарищу Кирову, что наше совместное заявление будет передано ВЦИКу. Уверен: просьбу удовлетворят. Идыте!

Я развернулся кругом и уже подошел к двери, как услышал тихое:

– Подождыте…

Я обернулся. После небольшой паузы Сталин произнес:

– Не знаю, может быть, то, что я скажу, вам пригодится в жизни… Помните: самое главное – принести пользу революции, а если какой-нибудь начальник канцелярии тебя не включит в списки, на это обижаться не надо. Вы меня поняли? Теперь – идыте.

Я запомнил это поучение на всю жизнь и впоследствии – не обижался…

В конце Гражданской войны, когда я командовал эскадроном, меня свалил свирепствовавший тогда сыпной тиф.

После выздоровления, покинул госпиталь и стал работать в Особой продовольственной комиссии Кавказского фронта. За свою грамотность занял высокую должность: стал начальником Транспортного управления (носил ромб – по теперешним временам это был чин генерал-майора) и начал печататься в армейской газете.

Первый мой – двухчастевый – фильм «Два мая» поставлен в эти же годы на Ростовской киностудии.

Запомнился эпизод, когда Сергей Миронович послал меня как знающего горы в аул Даргкох, поскольку я как-то рассказал, откуда родом мои предки… Надо было купить яблоки для раненых. Мне дали шофера и грузовик.

Приехав в Даргкох, я зашел в дом старейшины. Объяснил, что я праправнук известного и почитаемого здесь Сулеймана, сына которого русские нарекли Прутом. Рассказал о причине своего приезда и попросил продать мне машину фруктов для больных бойцов Красной Армии.

Приняли меня с почетом, накормили. Денег не взяли и нагрузили доверху грузовик целительными плодами. Я поблагодарил, сел в кабину, и мы тронулись.

Шофер, вероятно в зеркале, увидел, что происходит сзади. Кивнул мне и сказал:

– Взгляни-ка, начальник!..

Я обернулся и увидел странную картину: порог дома женщины тщательно скребли, поливая водой. А поодаль кто-то бил посуду, вероятно, ту, из которой я – «неверный», нерелигиозный – ел и тем самым осквернил ее…

В Гражданскую, да и после нее не раз мои пути пересекались с незаурядной личностью – Окой Ивановичем Городовиковым. Этот простой человек – полуграмотный калмык, но блестящий наездник – командовал кавалерийской дивизией.

Прошли годы, отгремела Гражданская, но Ока Иванович остался в армии и служил в Средней Азии.

И вот он получает командировку в Италию.

Уезжал туда из Москвы. Проводить Городовикова на вокзал пришли его бывшие подчиненные: Всеволод Вишневский и я.

Городовиков был в штатском и на наше приветствие приложил руку к… шляпе. Его спутник шепнул ему на ухо:

– Ока Иванович, вы носите сейчас штатский головной убор. К нему не нужно прикасаться рукой и отдавать честь. В виде приветствия надо снимать шляпу.

Ока Иванович шляпу снял.

В Италии же произошли следующие события: он – крупный советский военный – был приглашен на маневры гвардейского корпуса.

В нашем посольстве Городовикова одели соответствующим образом: он был в бриджах и крагах.

Следующим этапом оказалась встреча с лошадью, которую «советскому» приготовили итальянцы. Они решили подшутить над стариком и подвели к нему почти дикого коня – совсем необъезженного жеребца.

Ока Иванович поднялся в седло, и конь тут же стал на дыбы, а затем – ударил задом. Но это отчаянное животное не предполагало, что его седок родился в седле!.. Через минуту конь подчинялся любому движению всадника и нормально прошел круг манежа.

Городовиков слез и поблагодарил итальянцев:

– Спасибо! Лошадь очень хорошая и смирная!

Когда наш военачальник появился на маневрах, он увидел рядом с итальянским королем Бенито Муссолини.

Глава итальянских фашистов подъехал к Городовикову и предложил ему представиться королю.

Ока Иванович с переводчиком направился к Виктору Эммануилу III.

Вернувшись домой, он нам рассказал об этой встрече:

– Король у них невидный – маленький, такой же, как я!

– Представьтесь его величеству! – сказал мне Муссолини.

Я отрапортовал, что являюсь командующим Среднеазиатского военного округа.

– Это где? – спросил король.

– На самом юге Советского Союза, ваше величество!

– А какой там главный город?

– Ташкент, ваше величество!

Король весь засиял:

– О! Ведь там стоял лейб-егерский батальон моего имени! Что с ним сейчас?

Я подумал: «Чего мне обижать старика?..» И сказал:

– Он до́се там стоит, ваше королевское величество!

Военные действия еще продолжались на востоке страны: там свирепствовали басмачи, разоряя кишлаки и грабя мирное население.

Меня с моими бойцами направили на борьбу с басмачеством в Среднюю Азию: наши войска уже считались пограничными.

Грозой тех мест – на границе с Афганистаном – был Джунаид Хан, отличавшийся особой жестокостью.

Мы напали на его след, догнали басмачей и… привезли Фрунзе голову бандита.

Командарм меня вызвал и, грозно размахивая картой, закричал:

– Вы понимаете, Прут, чем это грозит?!

– А что такое? Разве не следовало ловить и убивать этого зверя-басмача?!

– Я говорю о карте! Вы же на двести километров въехали на территорию Афганистана! Может возникнуть международный конфликт! Мы с этой страной не воюем! У вас же есть карта?!

– Извините, товарищ командующий… Я – неграмотный…

Фрунзе махнул рукой:

– Победителей не судят… Идите, но впредь обучитесь грамоте и читайте карту!

Наконец, военные действия прекратились на всей территории нашей страны. Она стала советской.

Заехав к родным в Ростов и приняв непосредственное участие в опечатывании фамильного сейфа в банке, я попытался устроиться на работу.

В городе существовала биржа труда.

Я, блистая своей парадной военной формой, подхожу к окошечку и… вижу в нем бывшего младшего помощника рабочего на ссыпке у деда Прута. Этот паренек за свою нерадивость получал там немало подзатыльников. Реакция оказалась адекватной.

Наполовину высунувшись из окошечка, он закричал мне:

– Ви-и хотите получить у советской власти рабо-оту?! Вот!!! – это была уже вторая фига, которую мне преподнесла жизнь (о первой, еще не совсем родившемуся, я уже рассказал).

С той поры – ни разу в жизни – я не пытался устроиться на государственную службу.

Двадцатые годы

Приехав в Москву весной 1922 года, я становлюсь, по существу, профессиональным литератором: сотрудничаю в «Крестьянской газете», в пресс-бюро Центросоюза, в газетах «Кооперативный путь» и «Вечерняя Москва».

О чем и о ком я тогда писал? Давал отчеты о театральных спектаклях, о работах ведущих режиссеров. Познакомился со многими знаменитыми деятелями литературы и искусства.

К сожалению, о том великом времени, поре расцвета советского театра и немого кино, многое забыто… Однако попробую кое-чем с вами поделиться, дорогие читатели моих воспоминаний.

Как ни парадоксально, все это началось еще в XIX веке. Я уже писал, что моя бабушка Вера, урожденная Итина, вышла замуж за могучего человека – моего деда – Льва Аптекмана.

Сначала у них родилась моя мать, Флора.

В следующем году – у Ольги и Баграта Вахтанговых, соседей и самых близких людей моих стариков, тоже тогда молодоженов, появился на свет сын. И дали ему имя – Евгений.

А еще через шесть месяцев – у моей матери появилась сестренка Анна. Эти две девочки – Франя и Нюся, мои мама и тетя, с самых малых лет стали близкими подружками соседского мальчика Жени. Их дружба продолжалась многие годы, до момента, когда неожиданно «грянул гром»: Евгений решил покинуть родные пенаты и родительский кров, чтобы начать самостоятельную жизнь. Произошло знаменательное событие в самом начале девятисотых годов, когда лично мне уже исполнилось три месяца. Поэтому самого отъезда Жени я, естественно, не помню. Но, став постарше, неоднократно слышал разговоры мамы и тети об их переписке не то со студентом, не то с артистом – другом детства.

Переписка длилась до начала Первой мировой войны. Затем последовали разные события, и судьба разбросала бывших детей-однолеток в разные стороны и разные страны.

Демобилизовавшись и приехав в Москву, первое, что я решил сделать, это разыскать Женю. Кроме него, у меня в Москве «знакомых» не было.

Навел справку. Никакого Жени не существовало, а был Евгений Багратионович Вахтангов – художественный руководитель одной из студий великого уже в те годы Художественного театра.

Мне дали его домашний адрес. И вот, свернув в один из переулков Арбата, поднявшись на второй этаж высокого дома, я нажал кнопку звонка. Через минуту за дверью раздался голос:

– И кто же это?

– Прут! – ответил я.

– Кого и куда прут?..

– Никого и никуда. Такая у меня фамилия.

– И кто вам нужен?

– Хозяин дома. Очевидно, вы!

– Нет. Это не он… – Дверь открылась. На пороге стоял красавец – молодой человек.

Я сказал:

– Здравствуйте, товарищ! Вы, очевидно, тоже Вахтангов?

– Нет. Я – не товарищ и не Вахтангов. Я просто – Завадский. Проходите, пожалуйста.

Пропустив меня в переднюю, этот красавчик громко закричал:

– Серго! Веди к папе!

Появился юноша лет пятнадцати. Он сразу заявил мне:

– Я – Сережа. Скоро стану Сергеем Евгеньевичем. А вы?

– Я – Оня. И уже стал Иосифом Леонидовичем. Мои мама и тетя – друзья детства твоего отца. Могу я его видеть?

– Конечно! Он будет очень рад! – И Сережа крикнул: – Папа! К тебе! От старых твоих подруг!

Вошел Евгений Багратионович. Меня сразу поразил его болезненный вид. Когда он узнал, что я сын Франи…

– И племянник Нюси! – воскликнул Вахтангов. Он обнял меня, крепко прижал к своей не очень широкой груди, повел в комнаты.

Супруга Евгения Багратионовича, гостеприимная Надежда Михайловна, напоила всех нас чудесным чаем с домашним пирогом. Я рассказал хозяевам дома и Завадскому о судьбе матери и тети, о своей собственной и о своих планах стать журналистом. Я говорил, полагая, что Юрий – родственник Вахтанговых. Однако Евгений Багратионович объяснил мне: Завадский – один из лучших артистов его театра.

– А у нас все артисты – самые лучшие! – вставил Сережа. – Вот придете к нам на спектакль – сами убедитесь!

– Этот – от скромности не умрет! – усмехнулся Вахтангов, давая сыну подзатыльник. – Ты же к театру не имеешь ни малейшего отношения! И не лезь в разговор старших!

Так я кое-что узнал о Завадском – человеке, с которым затем продружил пятьдесят пять лет.

Но мои встречи с Евгением Багратионовичем, к моей большой печали, продолжались недолго: он – уже очень больной – умер в конце мая того же года, не дожив восемь месяцев до сорока лет.

После смерти главы семьи Вахтанговых я продолжал бывать у Надежды Михайловны и Сережи.

Этажом выше жили их близкие друзья: бывшая знаменитая драматическая артистка Маргарита Ивановна Ртищева и ее муж – поэт, писатель и драматург кино – Олег Леонидович Леонидов.

«Третий этаж» также принял меня, как родного. Я стал свидетелем необыкновенных удач моего старшего коллеги: Олег Леонидович писал сценарии для кинорежиссера Якова Александровича Протазанова, и фильмы, по ним поставленные, имели грандиозный успех.

Очень скоро я, кроме исполнения своих основных обязанностей сотрудника пресс-бюро, начал снабжать хроникальными заметками «Вечернюю Москву» и ряд других столичных газет. Моим «коньком» было освещение работы одной из центральных тогдашних кинофабрик «Межрабпом-Русь».

Информацию я получал непосредственно из первых рук – у секретаря дирекции Евгении Осиповны Яхниной, которая одновременно занималась освещением в прессе деятельности фабрики и представительствовала негласно, но фактически за дирекцию в литературном отделе этой киноорганизации.

Однако не только данная работа роднила меня с «Межрабпомом». Олег Леонидович Леонидов стал моим наставником в освоении будущей сценарной профессии.

Кроме него благосклонно относился ко мне и знаменитый режиссер Яков Александрович Протазанов.

Это они оба поощряя мою деятельность газетного репортера, постепенно вовлекли меня в кинопроизводство.

Олегу Леонидовичу я обязан всем, чего достиг в кинематографе, ибо это он сделал из меня сценариста. Его длительная и упорная возня со мной, его удивительные уроки, необыкновенные задания, которые я должен был выполнять (многочисленные варианты движения сюжета в сценарии, над которым в данный момент Олег Леонидович работал), привели к тому, что наконец мой дорогой наставник, вздохнув, сказал:

– Пора ученичества закончена! Сейчас вы уже мыслите вполне самостоятельно и можете сами двигаться дальше.

Он рекомендовал меня на «Межрабпом-Русь», где был членом сценарной коллегии. Для этой кинематографической организации я написал свой первый – в Москве – сценарий, «Сказка о зеленом золоте». Эта работа была сделана не для игрового фильма: в моем сценарии речь шла о наших лесных богатствах, о рабочих Севера, об их титаническом труде. Фильм был поставлен режиссером-оператором Борисом Фильшиным.

Я прихожу в кино

В Ростове-на-Дону кинематограф появился с некоторым опозданием. Потому на один из первых просмотров фильма «Прибытие поезда» я попал с няней в 1908 году.

Вид мчащегося на нее с экрана «огнедышащего чудовища» так перепугал няню, что она, схватив меня за руку, потянула к выходу. Таким образом произошло мое первое знакомство с искусством, которому я отдал большую часть своей жизни.

Я упоминал, что до приезда в Москву уже был автором сценария. Назывался он «Два мая». Фильм-короткометражка поставлен в Ростове-на-Дону режиссером Александром Дмитриевичем Кошевским и его сотрудниками.

Надо сказать, что мои дорогие педагоги – О. Леонидов и Я. Протазанов – выпустили меня в свободное плавание достаточно подготовленным человеком.

Более того: были даже случаи, когда эти мэтры прислушивались к советам своего подмастерья.

Никогда не забуду момента выбора и утверждения актеров для участия в киноленте «Аэлита». Почти сразу остановившись на Юлии Ипполитовне Солнцевой – хозяйке далекой планеты, Яков Александрович долго искал достойную исполнительницу второй женской роли – рабыни Ихошки.

И я горжусь тем, что на эту роль утвердили Перегонец, которую представил Протазанову я. С задачей своей Александра Федоровна справилась блестяще!

…А почти через двадцать лет замечательная актриса, руководившая подпольной организацией в Симферопольском драматическом театре, была расстреляна фашистами за три дня до прихода в Крым наших войск.

Итак, бывая на кинофабрике почти ежедневно, я сросся с ее талантливым коллективом, что и дает мне право рассказать о нем кое-что сегодня.

Конечно, это было давно и многое ушло из памяти, но сохранилось чувство глубокого уважения к этим непревзойденным художникам, великим труженикам, верным рыцарям киноискусства.

Подлинными кудесниками производства были все: режиссеры и операторы, художники и артисты, ибо преданности своей фабрике они учились у ее основателей, у тех, кто создавал в сложнейшую революционную пору наше советское кино.

Но расскажу я вам только о тех, чьим коллегой я стал впоследствии, и только о них.

Кинофабрика акционерного общества «Межрабпом-Русь», ставшая впоследствии киностудией «Межрабпомфильм», помещалась в здании бывшего загородного кафешантана «Яр».

Мозговым центром этой кинематографической организации – началом всех ее производственных начал – был литературный отдел. В штате его сотрудников находились лучшие тогдашние сценаристы Москвы, поэтому и продукция «Межрабпома» почти всегда занимала первые места на наших экранах.

Штаб литотдела в ту далекую пору состоял из семи человек. Это были (я называю их в хронологическом, а не в алфавитном порядке): В. Туркин, О. Брик, В. Шкловский, О. Леонидов, Г. Гребнер, Н. Зархи и А. Ржешевский.

Самым старшим по возрасту был Валентин Константинович Туркин. Ему уже исполнилось сорок. Нам, молодым, он казался тогда Мафусаилом, ибо писал сценарии еще до Октябрьской революции, десятилетие которой мы вскоре готовились отмечать. Туркин был не только практиком сценарного ремесла, но и крупным его теоретиком: он читал нам лекции о законах кинодраматургии, о сложных системах логического построения сценария, о различных работах киномастеров на Западе.

Перу Гуркина принадлежали такие жемчужины кинематографической литературы, ставшие впоследствии нашумевшими фильмами, как, например, «Закройщик из Торжка», поставленный режиссером Я. Протазановым – в главной роли Игорь Ильинский в содружестве с А. Кторовым и И. Толчановым, и к тому же в окружении целого благоуханного букета артистических звезд – О. Жизнева, В. Марецкая, Л. Дейкун, С. Бирман, Е. Милютина.

Не меньшим успехом пользовалась и другая комедия В. Туркина – «Девушка с коробкой». Это была первая режиссерская работа Бориса Барнета, пригласившего на съемки Анну Стен, Владимира Фогеля, Ивана Коваль-Самборского и других талантливых артистов.

Вспоминая работы моих дорогих коллег, я, конечно, ограничиваюсь только некоторыми из них: писать обо всех фильмах, поставленных по их сценариям здесь не хватило бы места. Однако для меня незабываемой осталась великолепная экранизация «Станционного смотрителя», осуществленная В. Туркиным. На экран этот фильм с И. Москвиным в главной роли вышел под названием «Коллежский регистратор».

Несмотря на свой заслуженный авторитет, Валентин Константинович был «шефом» предельно демократичным и терпеливо выслушивал заслуженную (а зачастую и незаслуженную) критику от своих товарищей по отделу. А среди них были люди в споре отчаянные: достаточно назвать тридцатичетырехлетнего Виктора Шкловского и Александра Ржешевского, которому вообще исполнилось только двадцать четыре года!

Осип Максимович Брик был на год моложе Туркина, но выглядел он значительно старше своего маститого коллеги.

Эрудит в области отечественной и мировой литературы, друг многих корифеев поэзии и прозы первого двадцатилетия нашего века, адвокат по профессии и мудрец по специальности, свидетель всех значительных событий этой неповторимой эпохи, Осип Максимович считал себя только рядовым солдатом лиготдельского воинства, никогда не выдвигаясь на первый план.

Но он всегда оказывался первым, когда кто-нибудь из его собратьев нуждался в конкретной помощи, дельном совете. Брик щедрой рукой раздавал темы, сюжеты, положения и даже отдельные остроумные микроскопические реплики (кино тогда было немым, диалогов – не существовало, а заменяющие их надписи в кадре должны были быть предельно лаконичными). Этот удивительный литератор оставил после себя немалое кинонаследие. Первым большим событием в сценарной биографии Брика был фильм «Два-Бульди-Два», темпераментно поставленный Львом Кулешовым.

Но мне кажется, что творческой вершиной в киножизни Осипа Максимовича стала лента режиссера Всеволода Пудовкина «Потомок Чингисхана». Этот фильм, в котором блестяще выступил артист В. Инкижинов, имел всемирный успех.

После Туркина и Брика – шли однолетки: О. Леонидов и В. Шкловский. У каждого из них за спиной уже были фронтовые годы: оба участвовали в Первой мировой и Гражданской войнах.

Если Туркин и Брик иногда отсутствовали на заседаниях, ибо первый вел курс в институте, а второй был одним из руководителей ЛЕФа, то Леонидов и Шкловский находились в помещении литотдела постоянно, поскольку эта «святая обитель» являлась единственным местом их каждодневной службы.

О Викторе Борисовиче написано много, да и он – не жалея себя – до последнего дня оставался в высоком литературном строю. Обладая исключительной памятью, Шкловский всю жизнь был «ходячей энциклопедией», «ученым советником» при дирекции студии, кто и когда бы ее ни возглавлял.

Один из руководителей «Межрабпома», Борис Федорович Малкин – до того главноначальствующий над Центропечатью – говорил: «Я не променяю все известные мне справочники по любым вопросам – на одного Шкловского!»

В общем, Шкловский настолько известный человек, что я даже не стану перечислять все работы этого титанического труженика: о них все уже написано. В тот период Виктор Борисович работал над сценарием «Ледяного дома» по роману И. Лажечникова.

Олег Леонидов содержал дела литотдела в идеальном порядке. Кроме личного сценарного труда, он наблюдал и за движением работ своих коллег, своевременно напоминая каждому из них о сроках сдачи закрепленных за ними сценариев. У него всегда под рукой был график. И эта «надзирательность» делалась с предельной деликатностью, неназойливо, что вполне гармонировало с царящей в литотделе обстановкой. А она всецело отвечала негласному лозунгу, провозглашенному Г. Гребнером: «От вежливости еще никто никогда не умирал!»

В литотделе, несмотря на то, что все его члены были давно знакомы друг с другом и служили одной и той же музе, не было ни малейшего намека на панибратство: здесь все были друг с другом на «вы».

За время, о котором я сейчас вспоминаю, Олег Леонидов участвовал в создании таких кинокартин, как «Москва в Октябре», поставленная Б. Барнетом к десятилетию Советской власти, комедия «Кукла с миллионами». Приложил он руку к созданию сценария фильма «Дон Диего и Пелагея», где проявила себя как великая киноактриса артистка театра, волшебница сцены – Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина.

Крупной киноработой И. Москвина – одного из лучших драматических артистов XX века – была центральная роль в фильме «Человек родился», сценарий которого написал О. Леонидов для режиссера Ю. Желябужского.

Олег Леонидович был непревзойденным мастером экранизации. Достаточно назвать «Человек из ресторана» по повести И. Шмелева и «Белый орел» по рассказу Л. Андреева «Губернатор».

Если повторить, что сценарному мастерству я учился у этого маститого высокого профессионала, который в 1929 году вывел меня на самостоятельную кинодорогу, то понятно, почему О. Леонидов мне дороже всех членов этой, такой дорогой мне, человеческой семерки.

Георгий Эдуардович Гребнер заканчивал собой пятерку «старших»: ему было 33 года. Но по стажу работы в литотделе самым старшим являлся именно он: начал в 1922 году и уже имел за спиной такие фильмы, как «Четыре и пять» – первый советский детектив (1924 г.), «Дорога к счастью» и «Кирпичики» (1925 г.).

Гребнер был певцом сценарного дела, пропагандистом его как одного из видов высокой литературы. Георгий Эдуардович ставил сценарий в один ряд с театральной пьесой, утверждая, что «наш труд соединяет в себе все трудности прозы и драматургии, ибо надо в девяностоминутную ленту полностью уложить материал четырехактовой пьесы или многостраничного романа».

Будучи близок к такой удивительной личности, как Анатолий Васильевич Луначарский, Г. Гребнер смог привлечь нашего наркома просвещения к работе в кино, написав в соавторстве с ним два сценария: «Медвежья свадьба» и «Саламандра». Он же – бывший военный моряк – экранизировал «Разлом» Б. Лавренева.

Резким возрастным броском от первой пятерки отделялись последние двое из этой «стаи славных» – Н. Зархи и А. Ржешевский.

Натан Абрамович был уже знаменитым драматургом в 25 лет; фильмы, созданные по его сценариям, легли в основание Золотого фонда советских кинокартин немого периода. Назову, чтобы не быть голословным, лишь три из них: «Особняк Голубиных», «Мать», «Конец Санкт-Петербурга».

Литературные приемы, которыми пользовался Зархи при создании своих сценарных шедевров, давали полное право будущим критикам назвать эту пламенную неповторимую личность основателем и певцом советской реалистической кинодраматургии.

На всех заседаниях литотдела, на всех обсуждениях представленных на отзыв новых сценарных работ Натан Абрамович всегда выступал только с хорошо укрепленных позиций социалистического (напрасно сейчас обруганного!) реализма. За это он был любим Максимом Горьким, который объявил его своим полпредом в «Электробиографе»: Алексей Максимович, с трудом отвыкая от дореволюционной терминологии, кинотеатры именовал иллюзионами.

Натан Зархи проработал в литотделе сравнительно недолго: из жизни он ушел рано – ему не было и 35 лет. А сколько мог бы еще сделать этот такой неуемный, такой вечно ищущий, такой высокоталантливый человек!

О втором представителе группы «молодых» – Александре Ржешевском надо рассказать поподробнее: этот юноша с самых малых лет пытался – без посторонней помощи – найти свой путь.

Бродячий цирковой акробат, жонглер, участник Гражданской войны, юный разведчик, затем – агент ленинградского уголовного розыска, учащийся артистического вуза, актер театра и кино, отчаянный парень, ничего и никого не боявшийся, Ржешевский – всегда уверенный в себе, в своем неизменном успехе, – решил проверить свои возможности и в области этой – такой специфической – литературы.

Он выступил на нашем общем многотематическом кинофронте как новатор сценарного дела, проповедник доселе неизвестного метода изложения литературного киноматериала. В его сценарной записи не было никаких «видимых» подробностей, описаний движения действующих лиц и окружающей их обстановки.

Ржешевский – родоначальник сценария, названного им «эмоциональным», – особого вида записи, внушающей режиссеру-постановщику те мысли и эмоции, которыми охвачен автор рукописи.

Я в свое время предложил моим коллегам назвать систему кинематографического мышления Ржешевского – «киноимпрессионизмом», ибо слово «импрессион» происходит от французского – «впечатление». Это дает возможность режиссеру создать в дальнейшем произведение уже «экспрессионистского» толка (от французского «экспрессной» – «выражение»).

И, несмотря на всю их необычайность, ни с чем не сравнимые, ни на что не похожие сценарии Александра Ржешевского нашли все же свое выражение в таких замечательных фильмах, как «В город входить нельзя» и «Очень хорошо живется».

На заседаниях литотдела бывали В. Маяковский, М. Левидов, В. Швейцер.

Слышать их выступления мне не довелось, ибо представителей прессы на такие собрания не допускали: на них обсуждались дела сугубо фабричные, сугубо производственно-личные, огласке не подлежащие. Результата таких дискуссий – официального коммюнике – мы, журналисты, терпеливо дожидались в вестибюле, пытаясь, однако, все же кое-что узнать если не у членов литотдела, то, по крайней мере, у кого-либо из «гостей». Но и те, соблюдая закон неразглашения, отделывались лишь выразительными жестами и гробовым молчанием.

Вспоминаются отдельные моменты моих посещений гостеприимного кабинета литотдела.

В полдень все там завтракали: рабочая столовая, кажется, на фабрике имелась, но она открывалась значительно позже. Поэтому члены литотдела закупали необходимое питание в ближайшей булочной и магазине «Госмолоко».

На еду каждый вносил 10 копеек – тогда этой суммы для завтрака хватало. За продуктами ходили по очереди. Зачастую к литотдельцам присоединялись и некоторые служащие соседней бухгалтерии. Счетовод Миша Тихонов (впоследствии директор Центральной студии научно-популярных фильмов) был как-то раз дежурным и шел с кошелкой по коридору. Неожиданно он столкнулся с идущим ему навстречу председателем Правления Б. Малкиным.

– Куда это вы, Миша? – спросил глава «Межрабпома».

Тихонов растерялся и, полагая, что своим уходом в рабочее время совершает недозволенное, пробормотал:

– Иду в «Госвоенмолоко».

Малкин расхохотался. А дело в том, что в Москве имелась киноорганизация, носившая название «Госвоенкино». С тех пор – долгое время – мы звали Тихонова «Миша – Госвоенмолоко».

Однажды кроме меня к завтраку подоспел Виктор Ардов, уже известный тогда писатель-сатирик. За сыром, маслом и булками послали меня. Собрав по гривеннику с каждого, я уже было тронулся в путь, когда Ардов шепнул мне, сунув в карман крупную медную монету:

– И мне купи на пять копеек чего-нибудь.

Я точно выполнил поручение: всем – продукты, а Ардову вчерашнюю «Вечерку», поскольку он просил «чего-нибудь на пятак».

Все смеялись, и никто на такие шутки не обижался.

Однажды в гостях у литотдельцев побывали сатирики Адуев и Арго. Они зачитали эпиграммы на некоторых своих друзей. Я запомнил следующие, за абсолютную точность которых не ручаюсь:

Средь прочих киноинвалидов,

Которым теряется счет,

Бесспорно, Олег Леонидов

Имеет права на почет.

И вот ему надпись готова:

Он не был ни Гёте, ни Скриб.

Он просто зарезал Шмелева

И сам через это погиб!

Намек был на экранизацию романа Шмелева, которую сделал О. Леонидов для Я. Протазанова.

Вторая звучала так:

На улице сидит собака.

Идет Левидов – тих и мил.

Смотри, милиционер, однако,

Чтоб он ее не укусил!

Или так:

Левидов от ума большого

Стал подражать Бернарду Шоу,

Но то, что хорошо у Шоу,

То у него не хорошоу!

Больше всех смеялись те, коим эти стихи были посвящены. Повторяю: если было остроумно – никто тогда не обижался.