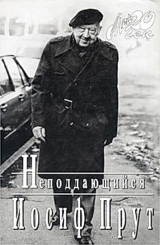

Текст книги "Неподдающиеся"

Автор книги: Иосиф Прут

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)

– В раздевалке!

Чтобы убедить нашего друга, что «лев» – результат его воображения, мы взяли великого артиста под руки и повели в раздевалку. И увидели, что там сидит… живой лев!

Рядом с животным стоял укротитель Борис Эдер, который привел своего питомца, чтобы выступить с ним в Клубе.

На другом конце города – в бывшем особняке графини Олсуфьевой на Поварской улице – стал действовать Клуб писателей. Принимали туда с большим разбором. Помещался он в самом особняке. Конечно, еще не было большого зала, который сейчас выходит на Большую Никитскую, не было теперешних новых помещений. В писательский Клуб приходили наши коллеги из Клуба мастеров искусств. Мы обменивались программами. Действовал Дом печати, в котором была великолепная «живая газета». Артистическая Москва жила большой вечерней и ночной жизнью. Мы видели и знали друг друга, и это способствовало тому, что каждый из нас был всегда рад оказать помощь любому начинанию, если начинание было связано с искусством, если в нем имелась хорошая литературная основа.

Не стану пересказывать, что происходило на сценах творческих клубов, но поверьте мне: это были жизнерадостные, полные юмора и сатиры, талантливые произведения!

У меня такое впечатление, что о том, чему я в своей долгой жизни был свидетелем, могли бы сегодня вспомнить, пожалуй, только Минин и Пожарский. Остальных уже никого нет…

Как воин-ветеран вспоминает былые походы незабываемых дней Гражданской войны, так и я вспоминаю о незабываемых днях открытия и триумфального успеха московского Театра Сатиры.

Это была, пора творческих дерзаний, смелости мыслей, молодости чувств, легкости исполнения. В те дни актер занимался только театром, театр был его домом. Не бегал актер, как борзая, с киностудии на радиозапись, из эстрадного ревю на телевизионную передачу. В те златые дни актер был только актером. Куда же, куда вы удалились, эти чудесные дни?

1924 год… Осень… Виктор Типот, Николай Эрдман и Владимир Масс – первые авторы… Идет обозрение «Москва с точки зрения»… Фейерверк юмора, актерского таланта, режиссерской выдумки. Жанр выбран самый острый, текст злободневный, безжалостный ко всему мешающему. Темы дальнейших спектаклей – бромного диапазона: от самых что ни на есть бытовых, пародийных до резко-политических. Одни названия уже говорят о многом: «Мишка, верти», «Спокойно, снимаю», «Европа – что надо», «А не хулиган ли вы, гражданин?», «Ой не ходи, Грицю, на “Заговор императрицы”».

А какие имена!

С. Близниковская, О. Зверева, Е. Малютина, Е. Неверова, К. Пугачева, Н. Слонова, Я. Волков, братья Зенины, Д. Кара-Дмитриев, Р. Корф, Ф. Курихин, П. Поль, Я. Рудин, Р. Холодов. А вскоре – В. Доронин, И. Любезнов и удивительный В. Хенкин.

Много радости принесли москвичам постановки этого коллектива, много было смешного и вокруг. То художественный руководитель театра Д. Гутман (будучи одновременно постановщиком какой-то музыкальной комедии в Театре Оперетты) по ошибке утверждает гримы актеров Театра Сатиры для артистов Театра Оперетты; то Иван Михайлович Москвин, пришедший на спектакль в гости к П. Полю, любезно соглашается посидеть на сцене в роли бессловесного посетителя сада-ресторана. А Иван Зенин, играющий официанта, возьми да и налей (вместо кипяченой воды) в графинчик… чистого спирта! Иван Михайлович – дабы подыграть и не портить ансамбля – наливает себе «водки» и натурально выпивает залпом приличную стопку… Задохнувшись, знатный гость спокойно ставит стопку на стол, встает и, посмотрев на артистов укоризненным взглядом, четко произносит:

– Ну, братцы… так мы не договаривались!

И под гром аплодисментов с достоинством уходит со сцены.

Но самым ярким воспоминанием тех славных неповторимых дней был спектакль «114-я статья». Тема пьесы – взятка, бич того времени, периода нэпа, незаконных операций, частного предпринимательства и чудовищной коррупции.

В спектакле были заняты лучшие силы, почти все ведущие актеры… Многих из них, к величайшему сожалению, уже нет в живых. Должность заместителя директора театра занимал тогда Виктор Самойлович Пильщиков, человек, влюбленный в театральное дело. Он почти всегда присутствовал в зале во время представлений, с интересом изучая реакцию зрителя. На первом спектакле с первых же реплик на меня напал такой неудержимый смех, что я – взрывами своего хохота – привлек внимание В. С. Пильщикова. Через минуту ко мне, сидевшему у прохода, подкрался дежурный милиционер и вывел из зала – «за нарушение правил поведения в театре».

Удалось посмотреть спектакль от начала до конца только на шестой раз: пять раз Пильщиков «выставлял» меня – при помощи милиции – «за попытку громким смехом сорвать спектакль». А я, зная, что В. С. следит за мной, смеялся от этого еще неудержимее, еще громче.

Все разыгрывали друг друга… Павлу Николаевичу Полю, страстному любителю бегов, официантка, обслуживающая ложу на ипподроме, поднесла блюдо с пирожками. Павел Николаевич выбрал два из них, но, надкусив, обнаружил, что в обоих запечены использованные билеты тотализатора.

А когда было полное затмение солнца, старика Иткиса, контрабасиста оркестра, убедили, что никакого затмения нет и не будет, что все это придумал помреж Пашка Муховинский для успешной продажи артистам черных стекол. Так старик и умер, отрицая до конца своих дней возможность подобного «атмосферического явления». Правда, иногда Иткис начинал сомневаться и говорил Алексею Григорьевичу Алексееву:

– А все-таки, может, она все-таки есть, эта затмение?! Даже Прут утверждает, что она есть…

На что Алексеев, всплескивая руками, восклицал:

– Не верьте ему, Иткис, это такой врун! Как это можно, чтобы Луна залезла поперед Солнца? Они же не двигаются… Ах, что этот Прут только ни наговорит!

И так каждый день: за кулисами было не менее интересно и весело, чем на сцене… Сейчас иначе: и веселье куда-то исчезло, и сатиры маловато!

Вплотную я столкнулся с Театром Сатиры как один из авторов инсценировки «Милого друга» Ги де Мопассана. Соавтором моим был Е. Штейнберг.

Материал – прекрасный, до сих пор не потерявший своей обличительной силы.

Актерский состав – лучше не подобрать: Е. Уралова, Н. Слонова, В. Жуковская, О. Аросева, Г. Кожанина, 3. Путяшева, Б. Дронова, Г. Менглет, О. Солюс, В. Лепко, Г. Доре, А. Папанов, Ф. Димант, Г. Тусузов и другие замечательные актеры… Поставленный Э. Краснянским, спектакль этот прозвучал отлично, он прошел более полутораста раз – при аншлагах и был снят по причине, до сих пор мне неизвестной. Вот так!

Николай Охлопков

Я расскажу вам о людях, которые, надеюсь, еще не забыты… Следующим станет Николай Охлопков. Мы с ним однолетки: оба родились в 1900-м. Если бы Николай Павлович был жив, то в нынешнем – 1995-м году, когда я пишу эти строки, мы отметили бы семидесятилетие нашей дружбы.

Редакция «Кооперативного пути» – органа Центросоюза – заинтересовалась репертуаром театра, руководимого Мейерхольдом. Главный редактор поручил мне побывать на репетициях, а затем посмотреть один из спектаклей мастера, вызывавшего диаметрально противоположные толки в обществе. Редактору нужно было мнение корреспондента, чтобы решить «важный вопрос»: можно ли рекомендовать эго представление для его коллективных посещений членами подмосковных кооперативов.

С разрешения администрации театра я попал на репетицию прославленного режиссера.

В полутемном зале по разным углам сидели участники будущей премьеры. Я устроился рядом с каким-то долговязым парнем, внимательно следившим за происходящим на сцене. Там Всеволод Эмильевич проводил урок по своей системе.

Мой сосед был, я бы сказал, крупным экземпляром человеческой породы: широкие плечи, могучие руки, крепкая челюсть и не менее крепкая посадка. «Наверное, рабочий сцены», – решил я, «опытный» уже физиономист. А парень, не обращая на меня внимания, как-то по-особенному кряхтел, радостно улыбался чему-то, что-то записывал. Реакция его на выполнение актерами указаний мастера была разной и мне абсолютно не понятной.

– Вы – артист? – спросил я шепотом во время небольшой паузы.

– А вы как думаете?

– Полагаю, что сами скажете.

– Наверное, я не похож на артиста?

– Да. Не очень…

– Ну и кто же я, по-вашему?

– Вероятно, руководите одним из цехов?

– В общем, не похож на артиста! Это хорошо. Значит, я нестандартный тип. Так вот, представьте себе, что я все-таки артист, хотя еще и учусь в Гектомасе! У него самого! У Мейерхольда! – Мой сосед при этом кивнул на сцену.

– Давно работаете здесь, в театре?

– Нет. До приезда в Москву был режиссером в Сибири. Работал только с любителями.

– А в столице что думаете дальше?..

– Еще не знаю. Посмотрим, как сложится. Пока мне предложили сниматься в кино. Там Александр Разумный ставит «Банду батьки Кныша».

– Вам повезло.

– Меня рекомендовал Тарич: приличный человек и автор сценария.

– Ну, а тогда… тут вы зачем?

– Набираюсь ума. Пройдут годы, искусство станет другим, а великая метода Мейерхольда останется! Она – революция! А он – велик! Он – революционер театра!

Я в ту пору слабо разбирался в новых течениях, бурной волной захлестнувших литературу и драматическое искусство. Поэтому и не мог поддержать разговор. Досидел до конца репетиции и вместе с моим соседом вышел на улицу.

У подъезда стояли трое молодых людей; они тоже только что покинули зал. Не сговариваясь, мы все двинулись в одном направлении. Они – эти трое – шли чуть впереди. И вдруг один из них, усмехнувшись, сказал:

– Штучки, братцы! Дешевые приемы, рассчитанные на идиотов. И артисты у него липовые: послушный скот! Недаром еще мой дядя пел!..

И мы с соседом услышали на мотив матчиша:

Я – Мейерхольд лиловый

И бестолковый!

В театре я – новатор

И декоратор!

Когда «певец» закончил, мой спутник спокойно сказал:

– Я сейчас набью ему морду.

Уверенный, что он, безусловно, это сделает, я попытался успокоить его:

– Стойте! Не надо! Этим вы ничего не докажете.

– Нет, докажу! Я докажу ему, что за такие песни его будет бить каждый человек, который хочет счастья нашему искусству. А вы отпустите мою руку! – Так как я держал ее довольно крепко, он добавил: – Не то я и вам морду набью!

Он бы, конечно, мог это сделать, столько гнева и ярости было в его лице.

Но произошло неожиданное: пока мы обсуждали возможную схватку, те трое вскочили на ходу в проходящий трамвай. Мы остались вдвоем, и он тогда сказал:

– Вас бы бить я не стал. Ведь не вы пели эту пошлятину! Давайте знакомиться: я – Охлопков. А для тебя – Николай.

Мы побратались и стали видеться почти ежедневно.

Несмотря на то что я обслуживал ряд газет, заработки мои были малые. И Коля взялся мне помочь.

– Сколько раз ты ешь в день? – спросил он.

– Два: утром и в обед.

– Это не годится! «Мужик должен быть сыт и от этого свиреп!» Так говорил мой дед. Ион был прав. Почему не ужинаешь в Кружке?

– Это же Клуб мастеров! – усмехнулся я. – Ты знаешь, какие там цены?!

– Знаю. Но ты журналист и должен вертеться среди людей большого искусства! Иначе отстанешь от жизни! Что, кроме своей писанины, ты умеешь делать?

– Умею стрелять из винта и нагана, рубить шашкой, крепко сижу в седле.

– А из гражданского обихода не найдется ли чего-нибудь?

– Хорошо боксирую. Знаю классическую.

– Нет, борьба не нужна. А вот первое подойдет. Я устрою тебя в нашу картину: будешь заводить драки!

Но в результате его хлопот я попал не к Александру Разумному, у которого снимался Коля, а на студию «Межрабпом-Русь». Мой первый гонорар – два рубля сорок (двенадцать обедов) был получен за схватку с Борисом Барнетом в фильме Льва Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков».

После просмотра картины Охлопков сказал мне:

– Ты очень хорошо получился.

– Неужели узнал?!

– Конечно, твоя спина весьма выразительна! Отличный боец!

Слышать это мне было исключительно приятно, несмотря на то, что на экране я мелькнул всего лишь на несколько секунд.

Так началась моя жизнь в кинематографе, крестным отцом которой был мой дорогой друг Николай Охлопков. Дружили до последних его дней: он ушел, не дожив до шестидесяти семи…

Когда – после нескольких поставленных сценариев – я принес Охлопкову мою первую пьесу, прочел он ее быстро (хотя и был очень занят: кроме руководства Реалистическим театром снимался еще в фильме «Дела и люди»). Уже на следующий день он спросил:

– Кто-нибудь ставит?

– Да. Театр Красной Армии.

– Режиссер?

– Завадский.

– Это хорошо. У него настоящий талант и богатая фантазия! А где еще?

– Пойдет в филиале Малого и в Первом рабочем художественном.

– Х-м… Три театра в Москве?! Даже для столицы многовато… А жаль, я бы тоже взялся, но четвертым быть не хочу: хватит того, что я сам – бывшая Четвертая студия. А уж следующую пьесу ты, брат, дай мне одному. Только поменьше ремарок! Некто из вашей шатии попросил меня ознакомиться с его очередным шедевром, так там в списке действующих лиц об одном персонаже было написано: «Любит кошек»! А это животное в пьесе ни разу не появлялось. Да, вот еще: пожалуйста, не расписывай подробно и назойливо место действия. Пушкин писал: «Бахчисарай. Фонтан. Луна». Режиссеру вполне достаточно, если он режиссер!

Надо сказать, что, когда дело касалось театра, Охлопков ни с кем из друзей не любил советоваться. Поэтому, если мог узнать что-либо для себя полезное (а он исключительно талантливо умел «выуживать» в разговорах необходимые детали), то всегда прямо говорил: «Как ты отлично понимаешь, я в совете твоем совершенно не нуждаюсь. Мне просто любопытно тебя послушать. Узнать твое мнение».

В таких случаях я не был исключением.

Человеку, впервые попавшему на репетиции к Охлопкову и не привыкшему к его манере, поначалу могло стать не по себе. Дело в том, что Охлопков, прогоняя пьесу с артистами и монтировочной частью, затрачивал столько энергии, что в пересчете на киловатты ею можно было бы осветить любой район Москвы. Николай Павлович заканчивал репетицию только тогда, когда силы уже полностью оставляли его, несмотря на физические данные, вполне достаточные для профессионального борца. Охрипший, обессиленный, Охлопков почти падал в кресло и, запрокинув голову, закрывал глаза. Однажды я не удержался:

– Ну что ты орешь как резаный? Зачем прыгаешь взад и вперед, словно горный козел? Ведь когда-нибудь сердце не к выдержит. «Тик» – мы еще услышим, а уже «так» не получится! Каждый твой рев – это зарубка на сердце. А ранка – ручеек, потом – речка, а много ручейков – Волга, то есть инфаркт или инсульт! Опомнись, Коля!

Он нетерпеливо прервал меня:

– Ничего не получится. Нельзя работать, не отдавая себя всего – вместе с сердцем и другими потрохами. Теперь – по деталям: во-первых, в тишине хорошо только разводить кур. Это не вопли, я – не ору, а просто громко разговариваю, чтобы актеры лучше слышали. Или выражаю свое впечатление от виденного. Пойми: выражаю впечатление. Стало быть, являюсь одновременно экспрессионистом и импрессионистом! Наверное, тебе не знаком смысл этих слов?

– Почему? «Экспрессной» по-французски «выражение», а «импрессион» – «впечатление».

– Смотри, какой образованный!

– Ладно! Но иногда, Николай Павлович, ты не замечаешь, что ругаешься просто как портовый босяк! Хорошо еще, что не при женщинах…

– Да это не ругань! Актеры великолепно понимают, что я не хочу их обидеть. Это тебе мои слова кажутся бранными, потому что ты – человек, не связанный с театром органически, целиком.

Повторяю: я – не искусствовед и не собирался в своих отрывочных заметках разбирать творчество человека, яркой звездой сиявшего на небосклоне нашего театра. Ярким было не только его творчество, его спектакли. Он сам был яркой личностью – и в быту, и в общении с теми, кто его окружал, с друзьями, актерами, соратниками.

Я горжусь тем, что был его другом, любил его как брата, получая взамен ту же чистую дружбу и братскую любовь. За всю нашу жизнь мы ни разу не поссорились, хотя иногда и ругались до хрипоты. Но брань, которой мы порой осыпали друг друга, если ее перевести на нормальный язык, была лишь текстовым выражением нормального творческого спора, где каждый по возможности четко пытался доказать свою правоту.

Меня привлекали в нем удивительная способность самовыражения, словесная и действенная, и этакая священная одержимость, сочетавшаяся с детской наивностью и безграничным доверием к людям.

Он жил всегда в особом, только одним им изученном и только одному ему видимом мире, накапливая духовные богатства, которыми щедро делился со своими соратниками, не тая от них своих раздумий, догадок, сомнений.

Мы виделись часто, и каждая наша встреча была радостью, надеюсь, для обоих. Мы торопились многое рассказать друг другу. Делились своими замыслами, горестями и удачами, шутили. Вот два примера.

Охлопков поставил «Лодочницу» Погодина. На сцене примадонна гребла по настоящей воде. Когда после спектакля я зашел к Охлопкову, он спросил:

– Что ты напишешь об этой работе, великий критик мой?

– Не знаю еще точно, – ответил я, – но название уже придумал!

– Какое же?

– «Уходя, спустите воду!»

Когда Николая назначили заместителем Фурцевой по кино, я пришел к нему в новый кабинет и спросил:

– Тебя не пугает должность заместителя министра?

– Чудак! – ответил Охлопков. – Я же царей играл!

Обо мне он был действительно высокого мнения. Каждый сценарий должен был обсуждаться на специальной коллегии Министерства. Не помню уж, какой опус я ему принес, но по сей день в моем архиве сохранилась записка с его подписью, она гласила, что эту работу и все последующие у Прута – принимать без обсуждения на Коллегии…

Исаак Бабель

Данный опус, то бишь – «мемуары» – я назвал «О многих других и кое-что о себе».

Это дает мне право, не соблюдая хронологии, писать о тех неординарных людях, с которыми меня сталкивала жизнь. Среди них, несомненно, заслуживает внимания потомков Исаак Эммануилович Бабель. О нем, как писателе, создана солидная литература. Яже хочу ограничиться тем, что поведаю о Бабеле – моем собеседнике, спутнике по будням, рассказчике, о Человеке в самом высоком понимании этого слова. И наконец, о роли, которую он сыграл в моей судьбе.

Бабель прожил менее полувека – всего сорок семь лет: из них почти половину этого недолгого срока – на моих глазах.

Многое – достойное внимания – позабыто: остались лишь отдельные фрагменты не записанных жизненных эпизодов. Прежде чем остановиться на одном из них, хочу дать общую характеристику моего покойного друга, выделить главные, с моей точки зрения, черты его мироощущения и миропонимания.

Бабеля я знал веселым и добрым, предельно целомудренным, абсолютно бескомпромиссным, честным – и в повседневной жизни, и в творчестве. Он был ярым противником примиренчества в любой области, люто ненавидел «все хорошо, что хорошо кончается». Писал только о том, что знал и видел лично.

Мы – все, кто был с ним близко знаком, – любили его за удивительную терпимость, за повышенный интерес к личности.

В своих повестях и рассказах он поражал нас – его читателей и почитателей – сжатостью изложения и одновременно с этим насыщенностью содержания.

Абсолютно восторженным было отношение Бабеля к революции. Он воспринял ее как великое дыхание, очищающий шквал, освободивший народы России. При этом писатель смотрел на происходящее в первые годы становления молодой Советской республики глазами романтика-максималиста: это и формировало его мировоззрение. Пытливый исследователь, взволнованный случайным происшествием, он нередко отождествлял его со значительным событием.

Начал Бабель писать – по тем временам – рано, в двадцать один год: тогда таков был возраст совершеннолетия. Журнал Максима Горького «Летопись» предоставил свои страницы первым рассказам темпераментного южанина. Сразу добавляю: темпераментным Исаак Эммануилович был всю жизнь только в творчестве, а среди нас, в общении с нами, – спокойным, деликатным, мудрым и рассудительным.

То, что Бабель говорил, – даже сидя в кафе, – оказывалось для собеседника неожиданным. Как-то он повернулся ко мне и вполголоса изрек:

– Надо что-то сделать значительное. Я не толкаю вас на попытку достичь на лыжах Северного полюса или захватить императорский престол. Но общение с писательской элитой – обязывает… Рискинд – моложе вас, и тот взялся – правда, сначала за ум, а затем – за перо. И вот он уже автор рассказов. Их читает Пашенная. Пора и вам тронуться – не умом, а – с места!

– Каламбур! – воскликнул сидящий за столом Юрий Олеша. – Дарите мне его, мэтр?!

– Меняю! Подбросьте и вы, Юра, мне что-нибудь. И пожалуйста, не сразу! Я могу подождать. Знаю: за вами не пропадет! А вы, Оня, пишите! Вспомните недавнее прошлое: сколько было свидетелей тех грандиозных событий, столько будет и различных откликов на прошедшее перед нашими глазами.

– Но-о я же… вообще… пишу! – робко попробовал я возразить.

Бабель, как всегда, был категоричен:

– Вы сочиняете для «Электробиографа». А что такое современное кино? Движущиеся картинки! Несколько строчек надписей и куцая сценарная запись не могут заменить собой новеллу. Кинематограф – новое искусство. Бесспорно, очень важное, но еще далеко не совершенное. Один-два шедевра на тонны свернувшейся в змеиный клубок отснятой пленки. А я говорю о литературе! Возможно, что с появлением звука кино и приблизится к сердцу человека. И либреттист станет нашим достойным собратом. Возможно. А пока… В общем, пишите!

– Мне трудно дается проза. Художественная. Подробности описания природы, событий…

– Тогда пишите для театра. У меня впечатление, что вы владеете диалогом, – смилостивился Бабель. – Попробуйте, наконец! И потом: ведь не боги горшки обжигают?!

– Вы могли бы найти более тонкий аргумент! – Олеша никогда не лишал себя возможности «зацепить» Бабеля.

В их разговоры я не позволял себе вмешиваться: Олеша и Бабель были королями литературных парадоксов.

– Сейчас не время для обсуждения тонкостей оборотов речи! Надо успеть рассказать молодежи о великом недавнем, пока оно не станет забытым. Попробуйте написать хотя бы приличную драму.

– Хорошо! – ответил я. – Попробую! Но с условием: когда закончу пьесу, вы оба даете мне слово быть первыми ее слушателями.

– У нас так много времени уходит на пустяки, что мы найдем час-другой и для вас! – обнадежил меня Бабель.

И что вы думаете? «Драму» я, как уже рассказывал, написал. И читал ее сам – в квартире Всеволода Вишневского. Присутствовали: хозяин дома, его супруга художница Софья Вишневецкая, Юрий Олеша, Лев Никулин, Олег Леонидов и Исаак Бабель. Когда я перевернул последнюю страницу, наступила пауза. Первым взял слово Вишневский, в ту пору уже известный драматург:

– Ну! Значит, мы, конармейцы, умели не только воевать?! Прут – всадник – рассказал о команде нашего бронепоезда! Я, провоевавший в бронепоезде, написал о кавалеристах! Бабель – политработник – сообщил нам совершенно другое о совершенно другом! Ждем вашего мнения об услышанном, патриарх!

Тогда Бабель сказал:

– Вообще интересно. Больше того, как это ни странно, было интересно и мне! Я думаю, будет правильным, если мы, все здесь присутствующие, письменно изложим свои соображения и подпишемся под ними. Для начинающего писателя такой документ станет путевкой в жизнь.

Я эту бумагу тогда никому не показывал. Она не понадобилась. Театры и так оказали мне достойное внимание: пьеса «Князь Мстислав Удалой» прошла по многим сценам страны.

Сегодня – 13 июля 1984 года – пятьдесят четыре года со дня моего знакомства с Исааком Бабелем. Сегодня ему бы исполнилось девяносто…

При всем пиетете к мэтру я не удержался и – в прозе – написал пародию на Бабеля… Когда-то в своем архиве я наткнулся на пожелтевший от ветхости оригинал с надписью Исаака Эммануиловича: «Ончик! Это – гениально!»

Бо́льшей похвалы от Бабеля было не заслужить… Поэтому рискну в «мемуары» ввести тот небольшой рассказ, который я озаглавил: «Как это было бы в Одессе».

«Вы спрашиваете: почему Беню Крика прозвали Королем? Так это знаю я, собирающий милостыню около синагоги биндюжников, старый еврей, у которого на сердце тоска и родная дочка учится ув русской гимназии.

Произошло все это тогда, когда в городе стояла весна. Был тот период года, когда на деревьях набухали почки, рождалась любовь, а у пожилых людей начиналась осень. На бульварах гремела музыка, лихачи носились по улицам круглые сутки, а девушки готовили приданое, ибо весна в Одессе означала замужество.

Молдаванка шумела. Шесть человек соскочили с красной машины французской фирмы «Панар-Левассор» у дома номер шесть по Костецкой.

Эти шесть человек вошли в одноэтажный дом номер шесть и остановились в дверях большой комнаты. В этой большой комнате под тяжестью блюд ломился стол. Рядом на кухне старые еврейки готовили рыбу и потрошили свежезарезанных кур. Они хлопали по жирным задам своих внуков и сотрясали воздух своими криками.

В конце стола сидел Беня Крик. Он был бандит и налетчик, но Беня любил свой город. Он страстно любил свой город. И когда шесть человек молча сели за стол, Беня сказал первое слово. Он говорил мало, но он говорил дело:

– Я просматриваю заграничные журналы и соображаю за ихнюю жизнь. Мы живем, между прочим, как свиньи, и это мне совсем надоело! Наш город – это город Одесса! И город Одесса должен стать заграницей! Что же мы имеем в Одессе? Мы имеем в Одессе солнце и воздух, степ и море, что, как известно, дает людям здоровье. И вовсе не надо оканчивать Высших женских курсов, чтобы это понять!

Имеем ли мы здоровье? Нет, урки, сыночки мои, мы не имеем здоровья! Мы становимся стариками ув тридцать лет – и это совершенно непереносимо! Послезавтра чтобы вся Одесса вышла на воздух, как это делается за границей! Чтоб вышли все: богатые и бедные, старые и молодые, мужчины и дамочки, и мы начнем давать людям здоровье! Да будет так, или я сделаю Одессе несчастье!

Шесть человек тяжело вздохнули, и от этого у каждого жилет лопнул на широкой груди. Это были шесть красавцев – все сплошь в котелках. Фиолетовые брюки обтягивали их могучие ноги, пиджаки топырились сзади от навешанных там револьверов разных систем. Каждый из них мог побороться со знаменитым Иваном Поддубным или перебросить через забор заводского коня. Но выполнить то, что задумал Беня… – с таким они столкнулись впервые. Однако никто не возразил атаману. Бандиты кушали рыбу и запивали ее водкой, настоянной, на перце и чесноке. Они пальцами вынимали изо рта застрявшую там пищу и снова клали ее в рот. Все молчали, потому что каждый думал о своем. И только Левка Буцис – отчаянный артист своего ремесла – вдруг неожиданно произнес:

– Я ув первый раз слышу подобное, Бенчик… И…

Он не закончил потому, что Беня посмотрел на него. И Левке сразу стало плохо. А стало ему плохо потому, что глаза у Бени блеснули нехорошим огнем, но Левке стало уже совсем плохо, когда Беня, улыбнувшись, сказал:

– Ты это слышал, детка, ув первый раз, так смотри, чтоб на этой земле это не было бы в последний!

Ужин окончился, и шесть человек кинулись обратно в машину.

На следующий день в Одессе творилось что-то невероятное. В лавках не хватало мадаполама, все швеи города шили трусы и майки; красильни создавали такие тона, которые нельзя было найти даже в солнечном спектре. Стон шел по Одессе такой, что невольно вспоминались дни разрушения храма Соломона. Конфекцион Боярского работал до поздней ночи, но хозяин жаловался в кафе Фанкони:

– Что из того, что я продаю ежедневно триста пар спортинвентарю, когда жизнь потеряла для меня все свои прелести!

И многие другие люди не спали от этой Бениной затеи. К нему влетел Тартаковский – старший билетер оперного театра – и закричал:

– Босяк! Я плюю в твою морду, босяк! Что ты выдумал за дело?! Гонять по улицам нормальных людей? Где это видано, чтобы евреи ходили в коротких подштанниках при полном дневном освещении?! Твои парни заставили мою мать – самую старую и самую почтенную женщину в городе – делать какие-то, как они выразились, «вольные движения»! Что это такое?! Или в городе нет полиции?!

Беня сказал:

– Мосье Тартаковский, полиция в городе есть. Но она занята своими делами. Если вы спросите какими, я вам отвечу: полиция у меня будет соблюдать порядок. Что касается до вашей мамы, так ей от этого плохо не будет, потому что все это есть Мюллеровская система. Система профессора Мюллера дает людям здоровье и силу, и если ваша мамаша будет делать эти движения, она проживет до ста двадцать лет. Что же касается вас, мосье Тартаковский, рекомендую вам быть готовым, вместе с вашей семьей и старшим сыном – врачом ухо-горло. Я знаю его паршивый характер! Скажите ему, что если он завтра не выедет со всеми на своем голубом лисапеде ув степь, так пусть он будет не только доктор, а даже доктор философии, на него будет отпущено на еврейском кладбище всего только три аршина земли.

И прошел еще день. На другое утро – со всех сторон – заиграли оркестры. Они играли любимую музыку Бени, а именно: «Смейся, паяц!» И толпы людей, богатых и бедных, молодых и старых, с женами и детьми двинулись к еврейскому кладбищу. И казалось, что поле цветов приближается к могилам наших отцов. Многие почтенные граждане захватили с собой молитвенники и простыни для одевания мертвых, ибо мало кто рассчитывал вернуться с этой встречи живым.

Сто тысяч человек остановились в степи лицом к входу. У ворот стоял Беня. Он сказал:

– Спасибо, что вы пришли сюда по своей воле и не заставили меня устраивать вам поминки. Сейчас вы будете делать гимнастику. Я хочу вам здоровья и долгой жизни! Пускай те, кто умеет стрелять, идут за моими товарищами. Мои мальчики научат вас пускать пули в черную точку, без промаха снимать яблоко с головы, не задевая волос. Этим стрелковым делом займется Петька Бык, которого не зря зовут «Вильгельм Телль».

Беня поднял руку. В тишине гремел его голос:

– Люди сидячего труда: портные и банкиры, писатели и шамесы – пускай бегают по полю и играют в футбол! Женщины и дети! Заводите хороводы, хапайте воздух полными легкими. Набирайтесь здоровья! Кто хочет, может плавать, лазить по канату или прыгать ув высоту. Тот, кто прыгнет выше сажени, будет мне другом в течение целого года! Кроме того, он получит премию в двадцать рублей, которую я тут же – добровольно – заберу у богатых.

И музыка снова заиграла «Смейся, паяц!» Беня махнул платком, и тогда началось невероятное. Люди стреляли в цель, другие носились по полю, неуклюже толкая футбольный мяч, стараясь забить гол в пустые ворота, третьи – лезли по канатам, пытаясь добраться до верху без того, чтобы сразу не упасть на землю. Одесситы прыгали через веревку и дрались за право прыгнуть первым, а Беня летал по полю на красной своей машине и подбадривал граждан нашего города. Он лично руководил старухами и членами Общества приказчиков, которые делали действительно вольные движения.

И только тогда, когда на небе зажглась последняя субботняя звезда и люди устали до невозможности, этот спортивный праздник закончился. В свои дома вернулись сто тысяч человек. Их собрать мог только Беня Крик, и с тех пор его прозвали Королем. Он первый привил одесситам спорт, как во время эпидемии прививают холеру. Один он мог это сделать, и в этом, заверяю вас я, старый нищий еврей, чья дочка учится ув русской гимназии, и у которого на душе – осень».

Все это написал я – Иосиф Прут, пародируя моего друга Исаака Бабеля.