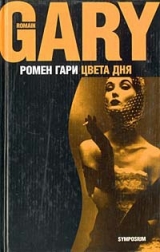

Текст книги "Цвета дня"

Автор книги: Гари Ромен

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)

– Все это, по сути дела, вина Шекспира, который запустил в литературу страсти, как жеребцов с кобылами в пору спаривания, и с тех пор они буйствуют, никогда не прекращая своих утех. Разумеется, кино пока еще не опустилось до лирического бесстыдства какого-нибудь там Ромео или, прости меня, Господи, Гамлета, но мы уже недалеки и от этого, если судить по нескольким последним фильмам. Заметьте, я не враг природы – я очень ценю, к примеру, цветы, – а ведь цветы еще не достигли высшей точки, как и многие вещи, в которые еще не смог вмешаться разум, в них есть буйная сила, они как бы цепляются за вас. Я терплю вокруг себя лишь самые красивые, те, что обладают странной формой, напоминающей гримасу или, если угодно, улыбку, но мне не нужен ни цвет, ни запах. Мы живем в эпоху, когда наша чувствительность расплачивается за наши преступления, о наши преступления зовутся Рембрандт, Шекспир и этот ужасный Рабле. Это искусство сырого мяса, животного лиризма поколебало чувствительность в направлении, которое находит сегодня свое естественное завершение в нацизме. И я говорю даже не о любви, этой другой разновидности сыроедства. Подлинное искусство родится лишь тогда, когда человечество научится созерцать себя в капле росы и сумеет наконец отвернуться от лиризма и страсти, от бурных потоков и морей. Я считаю, что такова миссия художника: подарить миру каплю росы. Сегодня наше кинематографическое искусство еще находится в разгаре шекспировского периода, который можно характеризовать как искусство быков-производителей. Шекспир мне отвратителен, и главным образом потому, что он обрушил на поэзию бурные потоки лирической спермы.

– Спермы, – повторил он, видя, что Вилли не понимает. В устах уже немолодого, деликатного, сухого, безупречного господина это слово прозвучало с огромной горечью и презрением, наверное из-за слишком хорошо поставленного произношения. – Спер-мы, – настаивал он, – что по-французски значит, как вам прекрасно известно, мужское семя.

Седая прядь задрожала у него на лбу, он смотрел на Вилли своими черными глубокими глазами, стоя рядом с кособоким кактусом. Перед уходом Вилли вскользь упомянул о свадьбе, хотя почувствовал, с некоторым недоумением, что выбрал не самый удачный момент и не самое удачное место. Гарантье со скучающим видом посмотрел в сторону.

– Моя дочь работает в театре, – сказал он. – Быть может, вы найдете в. в нынешнем виде этого искусства некое общее удовлетворение. Естественно, я желаю вам большого счастья, – заключил он без всякого перехода. И слегка почесал усы кончиком пальца. Он вежливо проводил своего будущего зятя до дверей. – Простите, если меня не будет на свадьбе. Завтра я уезжаю на Запад читать лекции. Так что, так что, вот и все. Рад был встретиться с вами. Надеюсь, вы оба найдете в искусстве достаточное удовлетворение и. – как бы получше выразиться? – оправдание вашего союза.

В качестве свадебного подарка он прислал им один из своих рисунков, этакую одинокую серую запятую на белом фоне, – именно такой вполне могла ему представляться собственная жизнь. Он был недалек от истины, подумал Вилли, укрывшись за сладострастной гримасой своих губ, за капризными ямочками избалованного ребенка, запахнувшись в свой маскарадный голливудский плащ, – он был недалек от истины, этот немолодой человек, ибо одиночество – это не то, когда живешь один, а когда любишь один: никогда не повстречать ту, которая вас никогда не полюбит, – вот, быть может, самое верное определение человеческого счастья, В отношениях мужчины и женщины жалость непременно убивает то, что пытается спасти, и он мог надеяться со стороны Энн лишь на малую толику ненависти – но она была так равнодушна по отношению к нему, что не могла даже возненавидеть. Они были женаты уже восемь лет, но Энн исполнилось лишь тридцать, и Вилли с нетерпением ждал, когда все закончится, когда возраст милостью пятидесятилетия обезопасит ее от встречи; тогда платья, белье и чулки женщины начинают таинственным образом стареть в глазах ее любовника, и он вынужден цепляться за нее всей своею любовью, чтобы не сбежать от нее. Внезапно он, поверх чашки с кофе, бросил на Энн быстрый и полный симпатии взгляд. Ей оставалось еще пять-шесть лет молодости, затем шесть-семь лет красоты, а затем ее лицо будет только умным; оно станет лишь следом чего-то, что уже было, пробуждая в умах молодых людей ощущение упущенной встречи, которое заставит их поверить в некую ошибку в датах их судьбы. Какое-то мгновение, посасывая кусочек сахара, который он обмакнул в кофе, он с наслаждением воображал на лице Энн будущие морщины, заранее размещал их, распределял с мастерством знатока. Больше всего его привлекала шея, прямо под подбородком: там есть местечко, которое всегда первым покрывается складочками, как подкисшее молоко; возраст хватает женщин за горло, и тогда все, что составляет нежность шеи, исчезает, уступая место реальности. С сигарой во рту, прикрыв из-за дыма один глаз, он влюбленно смотрел на шею жены: еще немного терпения, десять, от силы двенадцать лет, – и Энн точно знала, что он думает, потому что однажды он выложил ей все это в избытке чувств.

Он допил кофе и, довольно вздохнув, поставил чашку.

Глаза, разумеется, никогда не стареют, однако это лишь усугубляет положение. Ничто порой не смущает молодого человека так, как пойманный на себе женский взгляд, один из тех, что пылают молодостью и мечтой, но тут же обнаружить вокруг глаз лишь карикатуру на то, что они, казалось бы, обещают.

Вилли затянулся и тихо выдохнул дым.

На щеках после еды станет выступать та краснота, что так плохо скрывается пудрой, которой их тут же начнут щедро покрывать, а ноги – да, ноги, – он на какое-то время задумался, стараясь вспомнить, – так вот, ноги, по-прежнему сохраняя свой породистый вид, никуда уже не будут вести и, вместо того чтобы тянуться вверх, будут все больше опускаться к земле. Вилли хорошо разбирался в этом вопросе: в начале карьеры у него была, как он ее называл, «очень хорошая дружба» с одной зрелой голливудской дамой, которая уже в возрасте двенадцати лет добилась главы и богатства как восхитительный чудо-ребенок экрана. В ту пору, когда он встретил ее, это была маленькая пухленькая женщина; в сорок восемь лет она сохранила свои детские локоны, а лицо ее приобрело тот кукольный и в то же время морщинистый вид, который так хорошо сочетается с любовью к пекинесам и сластям. Вилли страстно ненавидел эту женщину из-за ее локонов, но особенно, быть может, из-за того, что она сохранила неодолимую тоску по любви чистой и бесплотной, которая усиливалась по мере того, как она старела; так что на пороге пятидесятилетия она начала по-настоящему верить в прекрасного принца, делая из вечной молодости сердца нечто вроде влюбленного мяуканья дряхлости; много раз Вилли в грубой форме предлагал ей физиологические услуги, – естественно, только так можно было бы избежать непристойности. Но она ни за что не хотела этого, довольствуясь тем, что на детском языке шептала ему слова любви, отчего ему делалось худо; свое отвращение и возмущение он скрывал под одной из тех улыбок, о которых журналисты говорили, что, они, похоже, вытерпели все. Он уже серьезно подумывал о том, чтобы прибегнуть к эвтаназии, когда эффект разорвавшейся бомбы, произведенный его первым фильмом, избавил его от этого. И вот он – великий знаток – разглядывал лицо Энн, не зная даже, то ли он испытывает такое острое наслаждение от своей сигары, то ли от того, что заглядывает в то восхитительное будущее. Следовало, однако, признать, что до этого было еще далеко. Десять лет как минимум, быть может, чуть больше, подумал он, молящим обшаривая это лицо в поисках морщинки, начинающейся одутловатости, седого волоска. Шея особенно отличалась несравненной чистотой линий, а то место под подбородком, с которого начинают стареть женщины, обладало всей грацией и свежестью ветки сирени. Это было совершенно отвратительно. Вилли почувствовал комок в горле. Абсолютно непристойная, вызывающая шея, в которой разом уместилось все что ни есть хрупкого на земле, смехотворная шея, при взгляде на которую у вас словно отнимались руки. Каштановые волосы – банальное сочетание света и тени, – довольно безучастные, за исключением тех моментов, когда к ним прикасались. Глаза того светло-коричневого и как бы прозрачного оттенка, который напоминал Вилли сверкание осенних листьев в аллеях парка, где он провел свое детство. Все его предки были садовниками у графов д'Ильри в Турени; его отец умер с горя, проклиная Вилли, когда тот объявил ему о своем намерении эмигрировать в Америку; парка больше не было, теперь его превратили в картофельное поле, и Вилли помог последнему из графов д'Ильри обосноваться в Америке, где тот имел… где тот занимался… в общем, где он давал уроки верховой езды. Он частенько вот так выдумывал себе целые несуразные биографии. Поговаривали, что он немного с приветом. На пороге сорокалетия у него было лицо подростка, который, казалось, никогда не постареет. «Наверно, что-то с железами, – охотно объяснял он друзьям, – разновидность кретинизма». Через всю столовую он бросил долгий взгляд на огромное зеркало, целиком закрывавшее стену. «С серьгой в ухе и хорошим гримом я бы ничем не отличался от берберского пирата. Это то, что есть во мне от Отелло. Забавно, что никто на студии до этого так и не додумался». Кровь, что текла в его жилах, была на четверть негритянской, и он это тщательно скрывал. Волосы слегка вились, а черты лица отличались некой округлостью – как бы воспоминание об африканских масках, – но никто об этом не догадывался. Вероятно, именно этим можно было объяснить его мифоманию: потребность постоянно что-то прятать, путать следы. Впрочем, никакой негритянской крови в нем, конечно же, не было, это он тоже выдумал. Он вынул изо рта сигару.

– Вы и правда не хотите провести день-другой в Париже, дорогая? Смешно уезжать без весеннего туалета в самый разгар показа коллекций. Не так ли, Гарантье?

Через застекленную дверь Гарантье наблюдал за чайками, которые метались над пляжем; он старался забыть, что перед ним живые существа, и видел в них лишь движущиеся геометрические знаки, серо-белые, сравнимые с мобилями Колдера [6]6

Александр Колдер (1898–1976) – американский скульптор, создатель мобилей – подвижных конструкций из железной проволоки и раскрашенных металлических пластин.

[Закрыть].

– Я бы лучше задержалась на несколько дней здесь, – сказала Энн. – Я ничего не видела, кроме студии.

– Знаю, дорогая. Это весьма, весьма заманчиво. Но в понедельник у вас начинаются съемки. Мы еще вернемся сюда.

Энн вышла за него замуж из-за своего отца, хотя и не осознавала это ясно в момент принятия решения. Но она всю жизнь прожила рядом с человеком, которого несчастливая любовь ожесточила сверх всякой меры, до такой степени, что все, что волновало сердце, стало в конце концов казаться ему чем-то омерзительным. Постоянно видя перед собой этот призрак, Энн в восемнадцать лет приняла торжественное, окончательное и абсолютно необратимое решение никогда не иметь никаких дел с любовью – ни вблизи, ни издали. Правда, уже в то время она испытывала крайне невнятное, не поддающееся определению влечение, однако довольствовалась тем, что пошла на курсы драматического искусства, приняв за призвание это смутное, поселившееся в ней ощущение отсутствия чего-то важного. С самого начала она предупредила Вилли: любить она неспособна, их союз может быть лишь творческим партнерством, она намеревается целиком посвятить себя искусству, ничто другое ее не интересует; и Вилли, который где-то уже слышал нечто подобное, с серьезным видом согласился, с трудом удерживаясь от желания поцеловать эту девчушку в берете, туфлях без каблуков и с не по возрасту серьезными глазами. Добиваясь для нее главных ролей, навязывая ее продюсерам, он проявил такую страсть и ловкость, что меньше чем за два года она стала звездой, но это поссорило его с прежними протеже, к которым он потерял всякий интерес. В то же время он привязал ее к себе нерасторжимыми контрактами, цифрами, подписями и столь тщательно проработанными сделками, что брак в конечном счете показался ей всего лишь очередной подписью на документе, где на сей раз помимо даты не фигурировало никакой другой цифры. Накануне церемонии она отправилась в Нью-Йорк повидаться с отцом; тот принял ее со всей обходительностью, обычной в отношении человека, которого довольно плохо знаешь и не жаждешь узнать получше. Стоял погожий сентябрьский день, и он заставил ее любоваться арабесками, которые вычерчивало солнце, отражаясь в стеклянных ящиках с кактусами и на белой, абсолютной голой стене комнаты. «Я очень люблю стекло, – сказал он ей, – за его прозрачность и за то, что оно никогда не бывает назойливым. Впрочем, приятно, когда тебя окружают предметы, ничего не задерживающие и позволяющие просто пройти сквозь себя.

В этом есть бесспорный урок мудрости. Но всего забавнее видеть порой, как кусок хрусталя принимается внезапно сверкать сотней ярких цветов – красных, синих, желтых, фиолетовых, – да, забавно смотреть на хрусталь, у которого тоже бывают свои моменты слабости, страсти. Что иногда вызывает во мне легкое чувство превосходства». Он прошел на кухню, чтобы приготовить чай, поспешно оставив ее одну. Она осталась сидеть с закрытыми глазами в этой пустоте, где даже не тикали часы – Гарантье питал отвращение ко всему, что бывает назойливым. Возможно ли, чтобы одиночество, достигнув определенной степени интенсивности, не перешло в свою противоположность, возможно ли, чтобы одиночество так и не состоялось, а ведь о чем больше когда-либо молил человек любовь – только об одиночестве. Есть такие, кто верит в чудо, и они живут молитвой, есть такие, кто верит в любовь, и вот они-то живут одиночеством. Жена Гарантье бросила его спустя полгода после рождения Энн, она убежала с мексиканским тореадором, с которым была знакома лишь двое суток, и так никогда и не вернулась. В этом внезапном бегстве Энн находила сегодня самое веское основание для своих надежд. Двое суток, не раз повторяла она про себя в минуты сомнений, это произошло за двое суток, и каждая минута становилась для нее соучастницей, дружеским подмигиванием. Страдание отца – которое внешне выдавало себя лишь этим нарочитым, выставленным напоказ отсутствием человеческих чувств, – крушение его жизни сегодня она уже объясняла не жестокостью женщины, а тем неотвратимым ударом, который нанесла ему подлинность. Это было нечто абсолютно безупречное. Страдание того, кто за этим стоял, бремя той жизни, что он продолжал нести, – все это вполне законно могло считаться чувством, однако любовь становится человеческим чувством, лишь когда она заканчивается. Всякий раз, навещая отца, Энн убеждала себя, что делает это для того, чтобы «он помог ей своим сломленным присутствием удержаться на пути "искусство, и ничего кроме искусства"», но истинной причиной этого всегда было желание услышать его молчаливый рассказ о прекрасной истории любви. Она хотела, чтобы своим присутствием он доказал: страсть существует, она длится и может даже сделать из вас куклу, которую бросил кукловод. А прекрасное в этом то, думала Энн, что никто еще ничего не сказал о любви, ничего не написал, – это чувство еще требует изучения… К счастью, для меня этот вопрос уже решенный, подумала она благоразумно. А между тем она навещала отца, чтобы успокоиться, чтобы еще раз увидеть этого свидетеля. Она приходила не за советом – ее решение уже было принято, – она хотела быть женщиной, живущей головой, в ее жизни место было лишь для искусства и, разумеется, никак не для тореадоров. На в этой тщательно убранной квартире, где все укрывалось за идеальным порядком, где всякий лежащий не на своем месте предмет выглядел непристойно, она немедленно ощущала присутствие другого полюса – полюса страсти: именно за этим она сюда и приходила. Ей необходимо было повидаться с отцом, улыбнуться ему, поговорить с ним, чтобы успокоиться, чтобы ей вновь было обещано то, что он когда-то разрушил. Впрочем, вот он уже возвращается, толкая перед собой столик на колесиках с чаем. Он выглядит слегка встревоженным и входит со словами, как бы уже перехватывая инициативу:

– Газеты много говорят о твоем браке, я счастлив, что ты делаешь прекрасную карьеру. Когда вижу вас обоих на всех этих снимках, и после всех этих радост. чудесных вещей, которые рассказывают о полноте вашего счастья, я чувствую, вам самим приходится затем прилагать меньше усилий. Что крайне опасно для обыкновенных людей – к которым принадлежал и я в твоем возрасте, – так это расход воображения, на который им приходится идти, чтобы выдумать свою любовь. Эта ставка так высока, что они всегда стараются возместить ее в виде счастья. Но рекламные агенты неплохо за вас поработали, и вам не придется ничего привносить самим.

– Энн разливала чай с детской, чуть виноватой улыбкой, которая появлялась на ее лице всегда, когда отец так рассказывал ей о своем разбитом сердце. В его отрицании, в его выборе пустоты звучал отголосок страшной силы и человеческого самопожертвования. В сущности, подумала Энн, мой отец – шекспировский персонаж, и это отсутствие страсти, которое он сделал правилом жизни, было не чем иным, как победой самой страсти, знаком того, что она была. Подглядеть за патетическим свидетельством этого – вот зачем она сюда приходила. Он держался очень прямо в своем кресле, попивая чай, – манеры старой девы, прямая японская прядь через весь лоб, взгляд, как бы застывший в одной точке, чтобы не встретиться глазами с Энн. Он был не таким уж дураком. Он знал, что после ухода жены выжил лишь как отголосок своей любви. Его отрицание было комичным, ибо оно лишь подчеркивало силу того, что отрицалось. Впрочем, мы восстаем лишь против того, что держит нас пленниками, и, в конечном счете, жизнь мятежника – это прежде всего жизнь в услужении. Все это он знал, но продолжал упорствовать в своем отрицании крика, потому что таков был его способ кричать. Этим выбором теплого, размеренного, окрашенного в полутона существования, этой философией абажура целая жизнь попросту отдавала дань уважения страсти, вне которой остается лишь раствориться в серости. Слишком чувствительные натуры порой одолевает такая тоска и такой силы идеализм, что вся их жизнь, обращенная к людям, становится лишь обманчивой мимикой; так они изображают своей жизнью отсутствие того, чего желают больше всего на свете, выбирая смешное и эксцентричное, пустоту или даже деградацию с упорством и самоотверженностью, которые, быть может, являются самой великолепной – и часто единственной – данью уважения, которое человек может отдать своему неуловимому солнцу. При взгляде извне эти жизни кажутся непонятными или даже абсурдными; внутри же они обретают смысл редкого призвания, дара ценить каждое мгновение. Вот почему люди, алчущие только Бога, выбирают себе жизни, громким эхом провозглашающие полную ничтожность человеческого приключения, которое они таким, несколько извращенным, способом пытаются узаконить. Гарантье уже двадцать пять лет изображал невозможность жить без любви. По-своему он был фанатиком – плоскостной характер выбранного им существования был ему необходим: он намекал на глубину того, что он потерял, сведя мир к двум измерениям, и все вокруг него громко пело во славу потерянного третьего измерения жизни. Уже двадцать пять лет он обозначал отсутствие одного измерения – измерения любви, – и он изображал это отсутствие даже в самых интимных мелочах своей жизни: его манера одеваться, говорить, курить трубку, писать, а также сухость его голоса и его лица, сухость его губ, – все это восславляло неистовость страсти и молодость сердца – именно то, что они, казалось, отрицали. Чрезвычайно трудно судить о людях по их лицам, которые так послушны, и если физиономии чего-то недостает, то это должно истолковывать не как знак отсутствия, а порой как знак желания, вот почему встречаются люди, которые по этой причине походят на то, чего их лица начисто лишены. Энн, не слушая, смотрела на отца, все усилия которого быть отстранение вежливой куклой вызывали в ней приступ нежности и в то же время желание все кому-то отдать. Но это, естественно, было ребячеством, – ведь стоит ей выйти замуж, как она перестанет об этом и думать. Поколение реалистов, к которому она принадлежала, не получало уже удовольствия от сумрачных состояний души, и ее отец был здесь для того, чтобы преподать ей урок. Он изящно пил чай, глядя на черно-белую фотографию мобиля Кальдера на стене, – он восхищался Кальдером, но только на репродукциях, находя, что его мобили слишком насыщены красками и что в них всегда есть одно лишнее измерение – они производили впечатление присутствия. «В том, что вы воспитали своего ребенка более-менее правильно, – сказал он, – есть свои плюсы: в нужный момент он не приходит к вам за советом. И у вас возникает чувство, что вы были неплохим отцом». Энн улыбнулась ему и едва сдержалась, чтобы не взять его за руку: этот жест был бы ему неприятен. На нем был голубой твидовый костюм, серый в белый горошек галстук-бабочка, а его юные, посреди морщин, глаза под стальной прядью смотрели на нее с серьезностью, которая, казалось, исключала юмор – юмор тоже был болезненным чувством. Позади него возвышалась целая гора книг, отобранных им с особым тщанием, большинство которых – она это знала – являлось не чем иным, как торжеством печатного дела над содержанием. Взгляд с удовольствием скользил по страницам редкой бумаги, где буквы имели своей целью лишь одно – весело играть с полями: типографическое искусство спасало взгляд от чтения, которое могло лишь тягостно нарушить ощущение душевного покоя и эстетического наслаждения читателя. В современной полиграфии и китайской каллиграфии он видел высшие формы искусства и мог часами сидеть в кресле под абажуром, медленно просматривая книгу, где каждое слово тщательно молчало и где – он был уверен – он избежит встречи с бесконечной вульгарностью слова «любовь» и его эпитета, разделяющего этот позор. Это было одно из тех мгновений, когда Энн испытывала к отцу нежность, переворачивавшую ей душу и являвшуюся в куда большей степени женским пониманием, чем дочерней любовью: молчание, которое установилось тогда между ними, прочно связывало их. Он знал: она здесь затем, чтобы смотреть на него, чтобы безо всякой жалости черпать из всегда свежего источника его одиночества новые надежды. Втайне он всегда оправдывал эту благородную жестокость; в ней он узнавал – наивный человек – испанскую кровь своей дочери, наивный, ибо то, что он приписывал таким образом Испании, было не чем иным, как свойством женского сердца.

– Я видел твои последние фильмы, – сказал он, – и нашел в твоей игре много искренности. Похоже, ты вкладываешь много от себя самой в сцены любви. Они, видимо, служат тебе канализационной системой. Вероятно, тут потребность очиститься, изгнать из себя злых духов. – Он набил трубку и зажег ее: он перешел на курение трубки в один особенно тоскливый день, потому что это было самое нехарактерное для тореадора из всего, что ему удалось найти. – Что меня забавляет в твоих фильмах, – сказал он, – так это легкость любви: словно судьбе больше нечем было заняться на земле, как только составлять подобные интриги. Драма, трагедия – самые наивные формы оптимизма и вульгарности; подлинная драма, подлинная трагедия – во всем том, что не наступает. Признаю, что чрезвычайно трудно драматически выразить судьбу, которая отказывает интриге: подлинная трагедия всегда была белой страницей. Но когда я вижу, как в фильме встречаются двое и влюбляются друг в друга, я встаю и выхожу из зала, это сильнее меня, мне все-таки нужно хоть какое-то правдоподобие, логика; это у меня от французов. Хотелось бы, конечно, верить, что есть люди, которые действительно любят друг друга, но тогда они никогда не встречаются. – Он вытряхнул табак из трубки в пепельницу несколькими резкими движениями. – Ужасное влияние этой шекспировской или голливудской эпохи – что одно и то же – заключается в том, что миллионы людей разгуливают по миру, внимательно поглядывая по сторонам, потому что они кого-то ждут, – они ищут друг друга, вместо того чтобы мирно предаваться своим занятиям. Большие любови, если мне будет позволено так выразиться, конечно же, существуют, конечно, – да вот только на манер параллельных линий, которые никогда не встречаются. Навещают друг друга маленькие любови. Я верю, что есть предназначенные друг другу натуры, что каждый мужчина должен встретить в жизни свою предназначенную ему женщину: в этом и вся беда. Предназначенные встречи всегда маленькие встречи, других же не бывает. – Он вынул трубку изо рта, чтобы лучше произносить слова. – Не бывает никогда. – Он сделал легкий жест рукой. – Я признаю, искусством трудно выразить эту драму отсутствия. Одной лишь живописи это порой удается, когда она изображает неспособный принять форму мир, который смутно мечтает о форме, как человек – о любви. В литературе, в театре мы еще ждем того, кто раскроет всю трагедию параллельных линий. В конечном счете, достаточно знать о невозможности любви» чтобы быть абсолютно счастливым. Человек перестал бы тогда жить с этим чувством панического страха в себе, что он состарится, но так и не найдет своей судьбы. Случись такое, мы были бы мудрецами уже в двадцать лет. – Энн показалось все же, что в этой последней фразе она различила легкий ужас. – Но я полагаю, ты пришла навестить меня, потому что выходишь замуж и чтобы я рассказал тебе о твоей матери, – произнес он бесцветным голосом, как если бы он никогда и не переставал о ней говорить. – Она убежала с мексиканским тореадором, и они прожили вместе полгода. После чего он был убит быком. Быком, – повторил он с легкой усмешкой, – как видишь, я тут действительно ни при чем. – Он замолк на мгновенье, принялся созерцать свою трубку. Затем поднял глаза – они были полны нежности; он улыбался. – Скажи мне, Энн. ты представляешь такое? Ты можешь представить себе женщину, бросающую меня ради тореадора? Я говорю это не из тщеславия, напротив. Но как же она могла до такой степени ошибиться? Я хочу сказать: как она могла выйти за меня замуж? – Никогда прежде он не говорил об этом столь прямо – без всякой помощи, без всякого маскарада.

– У вас так никогда и не было другой женщины?

– Никогда, – сказал он. – Живешь только один раз.

IV

Среди тихого позвякиванья ножей и посуды три итальянских музыканта – с покатыми плечами и неаполитанскими жестами и внешностью – идеально справлялись со своей задачей, заключавшейся в том, чтобы воссоздать – от «Santa Lucia» до «Sole Mio», не забыв при этом и «На притихшем море», – приятно убаюкивающую атмосферу начала века с ее зонтиками, великими русскими князьями и ощущением полной безопасности. Так и есть, думал Гарантье, поглаживая длинными пальцами бокал с коньяком и с симпатией поглядывая на оркестр, они лишь добавляют миру недостающие песчинки, чтобы он спрятал голову в песок, как страус. Какой-то крейсер медленно пересекал залив, направляясь в Вильфранш, и казалось, что его держат в синем фартуке две руки горизонта; от побережья поднималась колонна чаек, неподвижная и оживленная одновременно; прямо у оконного стекла – воробей, походивший в этой грандиозной рамке на некую небрежность, этакую простую забывчивость. Энн улыбнулась ему. Ну разумеется, со злобой подумал Вилли. Совсем простая знаменитость и маленький воробышек. Он уже давно не мог выносить этих, на его взгляд, рекламных пошлостей: воробьи, цветущие яблони, добрые псы, крестьяне, разламывающие хлеб на обочине дороги, «все эти избитые штампы реальности», как метко высказался Гарантье; все это Вилли особенно ненавидел, потому что всегда казалось, будто эта реальность устанавливает между собой и Энн подозрительные связи. Они всегда ей что-то обещали, о ком-то говорили, передавали послание: Вилли был почти уверен в этом. Он не знал, в чем именно может состоять такое послание, и совершенно не горел желанием это узнать, но все же смутно предчувствовал его, и этого было достаточно, чтобы у него немедленно начинались приступы астмы и крапивницы, которыми он страдал всякий раз, когда ему перечили. Он потому и попросил Гарантье сопровождать их в этой поездке, что, рассчитывая на его влияние, надеялся отвлечь Энн от эксгибиционистской стороны природы, от привычки этой старой сводни постоянно совать ей под нос неприличные открытки. Вилли и вправду хотелось бы, чтобы Энн скромно опускала глаза перед всеми предназначавшимися ей подмигиваниями, перед всеми этими тысячелетними знаками, такими, как кувшин с водой, который несут на плече, разломанный надвое хлеб, вино, выпитое из горлышка залитой солнцем бутылки, травинка, которую подносят к губам, внезапно прерывающийся смех, старые, покрытые трещинами стены; он ощущал – и его колоссально раздражала собственная догадливость, – что все это успокаивало Энн в отношении какого-то главного неотвратимого события; и не представляло большого труда сообразить, о чем шла речь. Гарантье, казалось, старался изо всех сил, не упуская случая выказать свое отвращение ко всему, что представляется чересчур сырым или чересчур фамильярным, что цепляется, навязывается или заявляет о себе; пора потребовать от вещей немного такта и деликатности, говорил он, умения держаться в некотором отдалении, пора потребовать у природы нечто отличное от извечного стука кастаньет и извечной показухи. Но Энн до того привыкла расшифровывать речь отца, выпрямлять ее – он был уже неспособен говорить прямо, а только шиворот-навыворот, всегда становясь в оппозицию себе самому, что уже двадцать пять лет являлось его способом тихо вопить, – что она в конце концов составила своеобразный личный словарь эквивалентов; так, когда он, к примеру, рассуждал о пейзаже, который обладал «всей гнусностью почтовой открытки», она знала, что он увидел пейзаж, который глубоко его тронул; когда он рассуждал о литературе «сырого мяса» – речь шла о любви; «воистину вульгарной женщиной» была женщина, которая поделилась с ним сентиментальными откровениями, взволновавшими его; «пещерным искусством» было искусство, гармонично воссоздававшее мир, вместо того чтобы дробить его, а «интеллектуал в полном значении этого слова» всегда оказывался еще одним беженцем, как и он, спасающимся от вечного. Так что Вилли, который рассчитывал на помощь Гарантье, чтобы незаметно отвлечь его дочь от всего, что является столь же простым, как пшеничное поле, птица в небе, влюбленные на скамейке, и от всех других «избитых штампов реальности» – как он это называл, – полагая, что она унесется вместе с отцом в те высшие сферы одинокого духа и абстракции, где будет ограждена от всего «скотства земли», теперь, напротив, постоянно находился в обществе человека, каждый жест которого, каждое слово, да и весь сломленный вид, казалось, подбадривали Энн, призывали не отчаиваться, ждать, как если бы сам Гарантье был живым свидетельством всемогущества любви. Вилли не был до конца в этом уверен, но предчувствия оказалось достаточно, чтобы вывести его из себя, и он наблюдал сейчас за ними обоими, ожидая зуда или сенной лихорадки и почти призывая их, чтобы доказать себе, как они жестоки с ним, – он наблюдал за ними насмешливо, с сигарой во рту, с той капризной гримасой вундеркинда, которую все от него ждали. Он знал, что с той поры, как Энн достигла тридцатилетия, ей часто случалось терять мужество и метаться. Периоды обособленности, когда она ни с кем не виделась, ибо чувствовала уверенность в будущем, в своем праве женщины состояться, должна была быть выведена из состояния эскиза, а не брошена на землю как какой-нибудь смутный набросок, а затем и навсегда забыта среди тысячи незавершенных черт, предметов, лиц, слов, городов, идей, – все это смутно, далеко и слегка бессвязно: мир был как несколько поспешно сделанных наметок чего-то такого, чего здесь еще не было, – так вот, эти периоды обособленности, отмеченные уверенностью, сменялись тогда чередой светских приемов, быстро завязываемых знакомств, и порой она доходила до того, что какое-нибудь новое, внезапно произнесенное при ней имя лишало ее силы воли – она неустанно повторяла его в голове, в ребяческом усилии разгадать, кто за ним, и если оно произносилось в ее присутствии несколько раз, она видела в том знамение и ждала встречи, охваченная чувством торжества, которое из суеверия старалась подавить; когда же ей наконец представляли этого незнакомца, тот всегда приходил в крайнее замешательство, недоумевая, почему у знаменитой Энн Гарантье, с которой он обменялся всего лишь несколькими совершенно безобидными словами, так быстро падало настроение и появлялась столь явная неприязнь. Вилли ни разу не уловил четко этот порыв надежды и досады в воображении жены, но, сам того не сознавая, играл им с жестокостью и изощренностью, очевидно происходившими от его собственной любви; так он, случалось, коварно выстраивал в воображении Энн образ человека, раз-другой произнося при ней сквозь зубы его имя – с деланным безразличием и пренебрежением, которые она принимала за знак свыше, или же с озлоблением, которое немедленно истолковывалось ею в пользу незнакомца, – при этом он старался или описать его в чересчур черном свете, чтобы он не мог не привлечь ее внимания, или же наделить его вкусами, чертами характера и способом существования, которые он, Вилли, якобы презирает, но которые поражали Энн своим благородством, создавая, таким образом, между Энн и незнакомцем что-то вроде общего секрета; затем он обрывал разговор и возобновлял его через несколько дней, с холодностью или даже с явным озлоблением, которые Энн тут же приписывала его предчувствию надвигающейся угрозы. Затем он приглашал несчастного к себе домой и с подлинным садизмом наслаждался умиранием мечты на лице Энн; на губах его играла заинтересованная и невинная улыбка, он старался ничего не упустить – ни взгляда, ни признака гнева и отчаяния, – наивно надеясь, хотя и не веря по-настоящему, что от всех этих повторяющихся разочарований она придет однажды к смирению, которого он ожидал. Однако добился он этим лишь того, что сам, видя ее еще столь романтичной, юной, столь близкой еще к волнению первого бала, начинал ощущать невыносимую нежность, от которой он начинал задыхаться и которую он оказывался не в силах сдержать; самые же робкие проявления этой радости она немедленно отвергала, как бы отыгрываясь за свое разочарование, так что в результате всех этих ловких маневров он чувствовал себя более раздосадованным и истерзанным, чем она. Но он продолжал свою игру, не столько для того, чтобы заставить ее страдать, сколько для того, чтобы доказать ей невозможность того, что она ждала. Он часто знакомил ее с мужчинами, неглупыми и остроумными, но границы возможностей которых были ему известны, так как он знал, что они неспособны выйти за пределы ни своего ума, ни своего острословия и что таким образом они делают из своей личности настоящую профессию, а это еще один способ проявить недостаток самобытности. Он всегда присутствовал при этом, чтобы насладиться недоразумением, с самой очаровательной улыбкой слушая, как эти специалисты пускают в ход все, часто восхитительные, резервы своего искусства нравиться, чтобы соблазнить его жену, и порой он подавал им реплику, чтобы они заблистали еще ярче. Он сожалел, что она не заводила романов; накапливаясь, они бы дали сумму заблуждений и тщетных поисков, которая, быть может, в конце концов и закрепила бы Энн за ним.