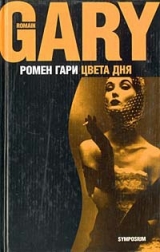

Текст книги "Цвета дня"

Автор книги: Гари Ромен

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)

Ромен Гари

Цвета дня

Первая часть

СИНИЙ: ЗАЛИВ АНГЕЛОВ

I

Ренье думал о фразе своего наблюдателя Деспьо, убитого во время боевого задания, на бреющем полете, в окрестностях Парижа: «Я считаю, что после войны Америка будет медленно эволюционировать к либеральному социализму, а СССР будет двигаться в том же направлении через обратную эволюцию; местом же их встречи станет самая прекрасная цивилизация, которую когда-либо знал мир». С той поры прошло время, Ренье стал добровольцем французского батальона, отправляющегося в Корею, Деспьо наверняка в раю, а третий член экипажа, пулеметчик Мегар, стал генеральным секретарем коммунистической молодежи департамента Эр или кем-то в этом роде. Ренье повернулся к хозяину бара:

– Педро, еще виски.

– А мне водку с вишней, – сказал Ла Марн.

Ренье нередко мысленно возвращался к этой навязчивой идее малыша Деспьо, выпускника педагогического института, но это был просто способ вспомнить друга: так воскрешают в памяти какую-нибудь особенность его физиономии, глаз или смеха. А также еще и способ вспомнить экипаж. «Я считаю, что… Америка…» За этими словами он попросту стремился вновь услышать голос товарища. Ничего больше. Лично он во всем этом не разбирался. Он, слава Богу, никогда не был интеллектуалом. И тем более борцом за обреченные идеи. Он был простым искателем приключений – с ударением на слове «простой». Терпеть не мог усложнять. Любил корриду, бокс, женщин, приятелей. А еще любил драку – вот почему он теперь уезжал. В общем-то, он был человеком своего времени, а значит, крутым парнем. Ни следа иллюзий в отношении чего бы то ни было, и мужественность во всем. Ноздри всегда настороже, как у хищного зверя, нигде ни миллиметра жира, сердце – один сплошной мускул, твердый взгляд, грудь колесом и волосатый торс, всюду тестостерон. Ему почти удалось убедить себя в этом, и он ощутил на какое-то мгновение очень приятное чувство легкости и превосходства, своего рода равнодушный дендизм: он вышел из своего внутреннего мира с ощущением, будто вышел из стен Итона. Изысканно оттопырив мизинец, он попробовал виски и небрежно выпил, хотя виски, бесспорно, воняло клопами. Виски не принадлежало к числу любимых им простых вещей. Но среди всех его товарищей по Королевским военно-воздушным силам не было ни одного, кто не любил бы виски, а он пил не затем, чтобы забыть, а затем, чтобы вспомнить. Каждый возвращает своих друзей как может. Особенно когда из двухсот человек, а столько вас, было в военно-воздушных силах «Свободной Франции» [1]1

Свободная Франция» – антифашистское и патриотическое движение, возникшее летом 1940 году по инициативе генерала де Голля.

[Закрыть]в 1940 году, в живых сейчас осталось лишь пять – один из них ты сам. Что до сентиментальной стороны этого дела… ну что ж, да, совершенно верно, и только в этом и есть правда.

Вы позволите?

Валяйте.

Заметьте, если вы предпочитаете мужскою сдержанность – когда не пускают слезу, когда благородно сжимают зубы, когда и бровью не ведут, – для которой слово «нежность», слово «человечный», слово «лелеять», слово «верность» стали неслыханными непристойностями, публичными развратными действиями, ну что ж, мне очень жаль: я проявляю свои чувства открыто. По крайней мере, в глубине души, как сейчас. Хе-хе, – впрочем, без особой радости.

Хе-хе – не очень-то весело.

Все это для того, чтобы сказать вам, что малыш Деспьо ошибся адресом: свой идеал ему следовало бы искать не на поле боя, а в объятиях женщины. Именно там находится этот идеал. Мир, справедливость, свобода – у женщин ими полны руки. Только женщины могут вам его дать. Им только и нужно, что исправить мир для вас, дать вам построить его у себя па груди и на губах. Одна встреча – и справедливость торжествует. Одно объятие – и нет больше рабства. Это довольно точно передает то, что Ленин называл революцией, и если он никогда этого внятно не произнес, то лишь исключительно из мужской стыдливости. Но он сумел вложить это в свое молчание. Весь свой гений он направил на то, чтобы чтить любовь своим потрясающим молчанием. Он молчаливо посвятил свои творения прославлению женщины, нежности ее груди, сладости губ, и то, чего он сам так никогда и не говорит, со всей присущей ему выразительной мощью, в конце концов осеняет вас своей очевидностью. Его трогательная скрытность лишь подчеркивает то, что она столь внимательно избегает упоминать. То отсутствие, что исходит от его произведений, – один из самых знаменательных вакуумов, который когда-либо поражал человеческое ухо, и то, что Ленин никогда не произносит, дойдет до самого сердца народов. Именно в этом заключается его самое прекрасное, самое красноречивое послание.

Но осторожно.

Еще немного – и заговорят о свободе нравов.

О том, что они называют свободой нравов, то есть о праве поставить любовь к женщине выше всего – туда, куда по ошибке ставят иногда солнце. Скажут, что я отправляюсь в Корею защищать свободу нравов, то есть право каждого человека выбирать свое собственное солнце и называть темнотой все остальное. Скажут, что я отправляюсь защищать Солнечную систему, где нищета еще заключается и в том, чтобы быть нелюбимым, где из одиночества выходят не массами, а благодаря встрече с одним-единственным человеческим существом, где созидание заключается еще и в том, чтобы зарыться лицом в чьих-нибудь волосах, и братство – не рабское сообщество, а любовь – не особое братство. Всё это скажут – и как они будут правы.

Удивительно все же, в чем только мы иногда не признаемся себе в мыслях.

Удивительно.

Постыдно.

Упадочно.

Непристойно.

Неудивительно, что у Ла Марна смущенный вид. Ла Марн, он стыдлив. Наверняка думает то же самое, что и я, – что еще, по-вашему, может думать один человек левых взглядов о другом в 1951 году? И наверняка не знает, куда ему приткнуться.

Жажда любви, вы же понимаете.

Вы сами, возможно. Нет?

Прошу прощения.

Видите: я даже покраснел. Я еще на это способен.

Но что вы хотите, я всегда забываю про эту пресловутую стыдливость и пресловутую мужественность, которыми у вас всех полон рот. И куда, по-вашему, может сегодня приткнуться интеллектуал левых взглядов, идеалист в поисках терпимости и братства, если не на грудь женщины? У кого, по-вашему, он просит все это?

Знаю, знаю.

Знаю, что с этим надо покончить раз и навсегда, оставить это навязчивое желание нежности педерастам.

Если бы вы, буржуа, работали по девять часов в день на дне шахты, вы бы о любви не думали.

Это правда.

Это даже самый суровый приговор работе в шахте, который я знаю.

Правда, эту эксплуатацию можно прекратить: достаточно немного братства. А вот другую… С отсутствием любви поделать ничего нельзя.

Ничего. Никогда на земле не будет достаточно братства, чтобы вытащить вас оттуда. А братство без любви – это особое братство, это значит, продолжается эксплуатация человека человеком. Тогда можно лишь направить свое вдохновение на защиту культуры, которая, начиная с Девы, Данте, Петрарки и трубадуров, Шекспира и Расина, «Тристана и Изольды» до «Манон», «Дамы с камелиями», Шопена, Чаплина, Пушкина, Ганса Андерсена и до самого ничтожного из наших фильмов, самого глупого из наших сериалов, до самой плоской из наших песен, всегда прославляла культ женщины и женственности, – о вы, кто обращается со своими женами как с равными… это ли не один из самых подлых способов принизить их?

Вот.

Я высказался. Или, по крайней мере, поразмыслил.

Делайте со мной что хотите.

Вот тема для вдохновения, вот свобода культа, которую я защищал еще от Гитлера, от всех этих сверхлюдей с судорожно, по-мужски сжатыми сфинктерами, немалое число которых я сбил, начиная с неба над Англией и до Ливийской пустыни: именно это и дает мне право сказать вам, что человек всегда был жив и всегда будет жить некой неясностью, которая просачивается, – некой женственностью.

Что до остального.

Она встретится или не встретится.

Никакое мироустройство не может мне ее дать.

Ни одна система не может спасти меня от нищеты.

Я ничего не могу с этим поделать. Я могу лишь защищать свободу культа и надеяться. Пытаясь представить себе ее при помощи всех женщин, которых я знал. Ибо наступает такой момент в жизни, когда все женщины, которые вам повстречались, в конце концов выстраиваются для вас в один очень ясный образ той, которой вам недостает. Именно это оставляют они вам, уходя. Это та благодать, которую они вам творят. Они служат эскизами, они работают над ее портретом. В конечном счете вы ее отчетливо видите, и ей не хватает лишь одного – материализоваться. Открыть дверь бара «У Педро» и войти. Я немедленно се узнаю: ее так недоставало в других! Как тут ошибиться, после стольких эскизов, после стольких лиц, разглядывавшихся с упреком, и этих слов, которые всякий раз обязательно произносились: «Почему ты так на меня смотришь?»

Почему?

Желание ухватиться несмотря ни на что, не ждать больше, паническое желание надеяться вопреки очевидному, и в то же время тревога ощутить в очередной раз, что это не то. Как же мне еще смотреть на вас? Впрочем, мне следовало бы обратить внимание на свои глаза.

Никакого эксгибиционизма.

Чего мне недостает, так это скромной страсти, страсти практичной, в человеческом масштабе, как бой быков или лошадиные скачки, – бокс, например: если бы мне удалось найти себе пристанище в свите Сахарного Рэя Робинсона [2]2

Рэй Робинсон – американский боксер-профессионал, троекратный чемпион мира.

[Закрыть], я мог бы, возможно, носить его губку, или что-нибудь в этом роде, что-нибудь полезное, ограниченное, земное, далекое от великих идей, без следа идеализма.

Он закурил.

Он должен был присоединиться к французскому батальону в Корее у Монклара, сев на следующий пароход, который выходил из Марселя через десять дней. А пока он облокотился о стойку бара рядом с Ла Марном, который уезжал вместе с ним – не из-за идеализма, уточнял он, а просто по дружбе, чтобы последовать за товарищем, – он остановился в Ницце, якобы посмотреть на карнавальное шествие, но также немного и для того, чтобы попрощаться с Педро, который в данный момент мыл бокалы по другую сторону стойки. У Педро была голова боксера – лысый, бритый и седеющий череп, – и он совсем не походил на ваше представление об испанском интеллектуале в изгнании, бывшем преподавателе этнографии в университете в Саламанке. Ренье познакомился с ним во время Гражданской войны в эскадрилье «Испания», где тот был у него наблюдателем на Потезе-540 вплоть до разгрома. Педро был тогда коммунистом и оставался им до сих пор – в целом он сильно изменился. Ренье никогда не был коммунистом, и, следовательно, ему не нужно было меняться. Удивительно все-таки, до какой степени справедливости и свободе не хватает последовательности в идеях. Легка, как пушинка, и вечно в полете, с цветка на цветок, с одного на другое. Они не могут оставаться на месте. Им нужно побыть немного там, немного здесь, here today and gone tomorrow [3]3

Сегодня здесь, завтра там (англ.).

[Закрыть], наполовину там, на три четверти здесь, они никогда ничему не отдают предпочтения, постоянный вальс колебаний, никогда не удается загнать их раз и навсегда в какой-нибудь один уголок мира, зажать в кулаке; то они с вами, то вдруг вас покидают, направляясь к вашим противникам, и смотрят на вас из их лагеря, и вы вынуждены прыгнуть в объятия своих противников, и когда вы уже там – бум! – вы внезапно попадаете в настоящий концентрационный лагерь, справедливость и свобода уже в другом месте, и вы, тут же сменив убеждения, скачете и скачете за ними, с сачком в руке, и догоняете их, и какой-то отрезок пути преодолеваете в их обществе, униженно за них цепляясь; вы начинаете уже переводить дыхание, как – бум! – справедливость и свобода в один миг, без предупреждения, покидают вас и направляются в другое место, как правило, в лагерь, который вы только что оставили, и вам уже в который раз приходится выбирать между своими идеями и своими друзьями, и, как круглый дурак, вы выбираете свои идеи и бежите, семеня, среди людей, чьи физиономии вам не нравятся, и с мрачным видом остаетесь сидеть среди них, тревожно уставившись на справедливость и свободу, не сводя с них глаз – надо быть уверенным, что они все еще здесь, – надеясь в глубине души, что они вернутся к вашим вчерашним друзьям, и затем – бум! – они перед самым вашим носом делают потрясающий прыжок, и вы бросаетесь вслед за ними, с сачком в руке; но вот вы потеряли их из виду, их нигде нет – ни там, где они только что были, ни там, где они были вчера, ни справа, ни слева, ни позади, ни впереди, ни у ваших вчерашних противников, ни у сегодняшних – ибо друзей-то у вас больше нет, – и вы с жалким видом бегаете по кругу, с сачком в руке, вглядываясь в горизонт, задрав голову, совершенно ошеломленный, неспособный сориентироваться, рыщете по горам и по долам, переворачивая каждый камень, чтобы увидеть, не спрятались ли они там, и затем, внезапно, находите их в совершенно недоступном, недосягаемом для всех месте, ни во вчерашнем, ни в сегодняшнем, ни у ваших противников, ни у ваших друзей; и вы с трудом карабкаетесь к ним, берете их за руки и остаетесь уныло подле них сидеть, дожидаясь, пока кто-нибудь не доберется до вас, и, чтобы привлечь внимание, вы жалобно повышаете голос, и тогда вас замечают, и забрасывают камнями и гнилыми помидорами, чтобы заставить вас спуститься оттуда, но вы остаетесь один, вперившись взглядом в справедливость и братство, желая окончательно увериться, что они по-прежнему там, и вы не уступаете ни пяди; обремененный хитростью и опытом, вы быстренько умираете за них, пока они никуда не делись.

– Еще раз то же самое, Педро, – сказал он.

– Вы приедете в Корею пьяным, – сказал Педро.

Нас неверно поняли, подумал Ренье. Но он ничего не сказал и взял стакан. Сдержанность и мужественность. Крайне трудно порвать с самим собой, то есть с потребностью справедливости и свободы для других. Быть наконец счастливым для себя самого. Так больше не делается.

У меня в кармане листок, вырванный из вечерней газеты.

С одной стороны на нем пара титек – если его у меня найдут, подумают, что в них вся причина: честь будет сохранена. Но с другой стороны имеется отрывок из американской Конституции, в котором говорится о праве каждого человека стремиться к счастью. Пугающая ответственность.

Непосильная и беспощадная Конституция: стремление к счастью, вы отдаете себе отчет?

Почему не пожизненные принудительные работы, пока вы не убрались на тот свет? Никто не вправе требовать такого. Никто не вправе забивать им головы подобными идеями начиная с самого раннего возраста, начиная со школы.

Конституция, которая поощряет каждого человека к погоне за счастьем, это не демократическая Конституция.

Это Конституция развратная и похотливая, явно реакционная.

Pursuit of Happiness... [4]4

Поиски счастья (англ.).

[Закрыть]Это слишком, слишком. Это даже противоестественно. По-моему, все это нужно переделать, черт возьми. Скажите просто: каждый должен искать счастье для других людей. Каждый найдет свое счастье в счастье других людей. Тогда – порядок. Такое можно. Так – это дело, достойное похвалы. Не говоря уже о том, что это все же немного легче, чем быть счастливым самому. Незаметно уклониться от того обязательства перед самим собой, которое при рождении получает от природы каждый, от той чести быть человеком, которая состоит в том, чтобы быть счастливым, чтобы размахивать знаменем человеческого счастья, сознавая тот тяжкий удел, который нам уготован. Сломать железный закон, быть счастливым.

Впрочем, я серьезно подумываю об этом.

В один из этих дней.

Если бы только я тебя повстречал, дорогая, – хоть так и не принято говорить с незнакомкой, но ты меня простишь, – если бы только я тебя повстречал, я бы увез тебя к себе домой, в Рокбрюн – сорок минут езды на автобусе, – и мы бы уж сумели воздать почести американской Конституции.

Мы бы повесили ее над нашей кроватью… Уверен, что в Америке так поступают все любовники.

Pursuit of Happiness... Что за наглецы! Записать такое прямо в Конституцию, это уже что-то запредельное. Словно пота и крови, и самоотверженности, и преданности, и труда, и производительности, словно всего этого было недостаточно. Словно, вдобавок ко всему прочему, нужно было еще сражаться за честь, защищать свою человеческую честь – понятие, смысл которого заключается в том, чтобы быть счастливым. Словно счастье вдвоем может быть чем-то иным, а не выходом из подчинения, отказом от верноподданнической клятвы, горстью воды, похищенной у всеобщей жажды, своего рода пиратством, разбоем вдвоем, Pursuit of Happiness... Вот свиньи!

Он стоял у стойки бара, улыбаясь той чуть насмешливой, едва проступавшей на губах улыбкой, которая была единственным знаком близости со своими мыслями, который он мог себе позволить. Он был высок, худощав, светло-каштановые седеющие волосы, а под ними – лицо, которому не без труда давалась суровость. Левый рукав заправлен в карман пиджака. В течение полугода он возглавлял сыскную полицию Ниццы. Он поступил на службу в полицию после Освобождения, чтобы попытаться пройти курс дезинтоксикации. Им двигало желание порвать – усилие одновременно и радикальное, и наивное: что-то похожее происходит, когда закоренелый алкоголик в один прекрасный день решает больше не пить и запирается подальше от всякой выпивки. После пятнадцати лет борьбы политической и просто борьбы – от дворца Компании взаимного страхования до Испании, от Лиги защиты прав человека до Королевских военно-воздушных сил и партизанского отряда – он поступил на службу в полицию, чтобы порвать с самим собой. Однако не получилось. По истечении нескольких недель исполнения своих обязанностей его начальству а довольно быстро и самому Ренье – стало: ясно, что он не изменился, что он продолжает в том же духе: он пытается реформировать полицию. Пытается сделать из нее нечто человечное и чистое, великодушно-рыцарское, нечто, что летит на помощь справедливости, вдовам и сиротам. Это и вправду было тем, что называется закоренелым идеализмом. Осознав это, он тут же подал в отставку, и все вернулось на круги своя. Он уединился в своем доме в Рокбрюне, где стал писать книги для детей и искусствоведческие рецензии, отважно борясь со всеми организациями, которые непрерывно пытались подцепить его, со всеми комитетами, ассоциациями, партиями, союзами, лигами, движениями, фронтами, группировками, а также с письмами товарищей, по уши увязших в новых боях за то же дело, – товарищами, которые и вправду не умели жить не дыша. Пребывая в одиночестве в своей деревне, он боролся со всем, что уводило его в сторону от главного, – и он ждал. Но ничего не происходило. Впрочем, может, место было выбрано неудачно: Рокбрюн был в какой-то мере изолирован, чуть в стороне от больших дорог, нужно было делать крюк, сюда приезжали все меньше и меньше. И случалось, его неотвязно преследовала мысль, что, быть может, она приехала и обосновалась в Эзе или Ла-Тюрби; он даже подумывал о том, чтобы перебраться в Мексику: своего рода предчувствие.

– Я думал, что шествие начинается в два часа, – проговорил он очень громко, с огромным достоинством.

– У тебя есть время, – сказал Педро. – Корабль отплывает только через десять дней, разве нет?

За бутылками бара, в зеркале, Ренье увидел свое лицо с пресловутыми седыми маяками на висках и отвернулся.

В конце концов, мне уже не двадцать. В двадцать еще позволительно думать, что любовь – это стиль жизни.

Но мне стукнуло сорок, и я поседел, правда, я родился в мае – и это все, что у меня осталось общего с весной.

Я, что называется, зрелый мужчина. Я, в конце концов, имею право на зрелость ума, ту столь хваленную зрелость, которая неумолимо наводит на мысль о хорошо выдержанном сыре.

Мне уже непозволительно – иначе я рискую показаться смешным и неприличным – сказать, что все, что я сделал стоящего в жизни, я сделал под взглядом любви и что Лига защиты прав человека, война в Испании, Королевские военно-воздушные силы и т. д. – все это было для меня лишь способом ухаживания. Если бы мне все еще было двадцать, я мог бы вам сказать, например, что в эскадрилье, при вылете, на рассвете, есть свой способ надевать шлем, очки, складывать парашют и пролетать в трех метрах от земли, – это оттого, что перед глазами у вас женщина. Есть свой способ выгуливать крылья под пулеметным дождем, пикировать на противника и поливать его огнем, пока он не взорвется, – это небо, брошенное к ее ногам. А еще есть свой способ вылезать из кабины, снимать перчатки и шагать по земле в оглушительной тишине – это уже как прикосновение рук, обвивающих вас. Но о таких вещах не говорят.

Мужество – это тоже представление, которое складывается у нас о любви.

Но о таких вещах не говорят.

Он повернулся и бросил на остальных холодный и равнодушный взгляд – так одеваются, готовясь к выходу.

Ла Марн допил водку и разглядывал вишню на дне бокала.

Они ничем не могли помочь друг другу: они были среди мужчин. Единственная женщина, которая там была, – девица легкого поведения: она сидела за стойкой бара, в своем гнезде из чернобурок. Шлюха, подумал Ла Марн, то есть unisex. И он с отвращением отвернулся.

II

Ла Марн был человеком невысокого роста, худощавым, маленьким, смуглолицым, с тщательно подкрашенными волосами – очень черными и блестящими; ого лицо отличала некая экзотичная, латиноамериканская миловидность; в действительности же он был польского происхождения – сын скорняка из Лодзи. У него еще были длинные и трепещущие ресницы и глаза лани, карие и нежные, с той как бы приятной на ощупь бархатистостью, которую куда приятнее встретить в перчатке от «Гермеса», чем в мужском взгляде. Унаследовав этот прилипчивый женский взгляд от своих родителей, прадедушек и прабабушек, он так и не сумел от него избавиться, несмотря на пять лет, которые специально для этого провел в Иностранном легионе, объяснял он – лукаво, конечно, всегда лукаво. Ни один из его двоюродных братьев так никогда и не понял, зачем он отправился в Иностранный легион, никому из них даже в голову не пришло, что дело в его глазах и что это была попытка десенсибилизации. Он уволился оттуда, старшим сержантом и, похоже, был единственным человеком с таким взглядом, который дослужился в Иностранном легионе до старшего сержанта. Он вернулся затем во Францию, страну, за которой всегда упорно наблюдали его глаза из глубины Польши, из-за того, что детям в гетто рассказывали о Франции. Им говорили о свободе, равенстве и братстве, учили держаться прямо, вместо того чтобы заставлять делать зарядку и научить их глубоко дышать с широко распахнутыми окнами. Все сводилось к одному и тому же. Оказалось, что Ла Марн, вероятно из-за своих глаз, был особо чувствителен к этим дыхательным упражнениям. Он возвращался после них с блестящими глазами, порозовевшими щеками, с грудью, наполненной чистым воздухом, и, когда его польским товарищам случалось обходиться с ним не совсем по правилам хорошего тона на какой-нибудь пустынной аллее в парке Агрикола, куда он иногда забредал, он не сердился на них по-настоящему, потому что они не были французами.Случалось также, что его товарищи насмехались над ним и, чтобы вывести его из себя, говорили, что французы были разбиты немцами в 1870 году. Ла Марн, которому было тогда тринадцать, кидался с палкой на лгунов или в слезах убегал; вот почему он был единственным учеником в школе, в присутствии которого старый учитель, отлично понимавший, в чем дело, ни разу не осмелился провести урок по войне 1870 года. Oн знал, что такое чувствительность.Он знал, что важно, а что нет. Ла Марн в то время не говорил по-французски и не решался учить его вплоть до шестнадцати лет, как не решаешься обратиться к женщине, которой восхищаешься и которую любишь издали. В семнадцать он пережил парочку небольших любовных приключений, что позволило ему победить свою робость, а в восемнадцать приехал во Францию, где сначала заболел от перевозбуждения, затем стал работать у одного портного на улице Лафайетт, учась по ночам. Но он не чувствовал себя в полном согласии с законом. Он запирался у себя в комнате и даже не осмеливался пойти посмотреть достопримечательности. В конце концов в девятнадцать лет он записался в Легион, участвовал в военной кампании Рифа, был ранен и представлен к награде. Затем вернулся в Париж и открыл на свое выходное пособие магазинчик по продаже одежды, продолжая учиться на юридическом. Он вызвал к себе мать и натурализовался. Его жизнь, наверно бы, так и протекала, потихоньку, между парадами 14 июля, которые он никогда не пропускал, и собраниями Лиги защиты прав человека, в Компании взаимного страхования, если бы не случилась война. Июнь 1940 года превратил его в жалкого, опустившегося человека, но он еще цеплялся, он еще верил, что это не серьезно, что это были только танки.Перемирие и Виши добили его. Ему потребовалось некоторое время, чтобы все осознать. И в этом он был не одинок. Никто вокруг не понимал. Но он, несомненно, понимал меньше всех. Это было вполне естественно. Начав изучать Францию по книгам, он в течение долгого времени слышал ее лишь издалека, как звук охотничьего рога из глубины леса. Впрочем, даже натурализовавшись, даже живя в центре Парижа, он продолжал ее слышать как нечто доносившееся извне. Но звук рога внезапно смолк, и из глубины опечаленных лесов исходила лишь тишина. Тогда он не понимал. Он пребывал в полной растерянности. Он внимательно вглядывался в лица французов – они тоже, судя по их виду, ничего больше не слышали; однако полной уверенности не было, возможно, рог звучал в них по-прежнему внутри, но он не знал. Он пребывал в полной растерянности и не понимал. Он проводил время, с религиозным рвением слушая радио Виши, неистово аплодируя имени маршала Петена, проклиная англичан из-за Мерс-Эль-Кебира. По-настоящему он понял, когда очутился на одной парижской улице с желтой звездой на груди. Вот тут-то он понял. Он вернулся к себе домой, провел ночь, сидя на кровати, зубоскаля и рыдая до тех пор, пока в нем не осталось одна лишь икота. Следующую ночь он провел в борделе, впервые в жизни. Затем он сбежал в Марсель и начал копить покрышки, воздушные камеры и продовольственные консервы. Но этого было недостаточно. Ему случалось еще порой слышать далекий звук – по крайней мере, он в это верил. Быть может, это было попросту наваждением. Он укрылся в Ницце и поступил на службу в полицию, в бригаду нравов, – один из способов заткнуть себе уши. Но тогда ему это еще не удалось. Ему решительно не удавалось твердо стоять на земле. Ему не удавалось излечиться. В Лондоне был де Голль, который не оставлял его в покое. В 1943-м с ним приключился новый кризис идеализма, и он поспешил присоединиться к партизанам Савойи. Среди всех партизан ему, возможно, больше других требовалось фальшивое имя, так стыдно было ему находиться там, так стыдно было еще раз уступить.

Он назвался Ла Марном.

Теперь ему уже сорок семь, и у него один из тех носов, которые, кажется, удлиняются по прошествии лет. Он стоял у стойки бара, рядом с Ренье – единственным его другом на всем белом свете, – и смотрел на вишню на дне своего бокала. Они нарочито поджидали карнавальную процессию, но, впрочем, кто угодно, как говорится, даже слабая женщина могла пройти здесь. Это могло произойти где угодно. Определенного места не было. Он ждал ее не для себя, конечно. Он ждал ее для Ренье: он жил полностью по доверенности, предоставляя другому действовать вместо себя. Он даже не мог бы уже с уверенностью сказать, было ли это братством или паразитизмом. Но, впрочем, братство – это немного специфический способ жить за счет других. На авеню Победы подвешенные на платанах громкоговорители обрушивали на толпу официальную мелодию карнавала этого года, в точности походившую на мелодию предыдущих лет. Тра-ля-ля-ля, мрачно размышлял Ла Марн, тра-ля-ля-ля… В толпе он чувствовал себя неуютно. Правда, он нигде не чувствовал себя так уютно, как у себя дома. На свою беду, он постоянно стремился всюду чувствовать себя как дома, стремился, чтобы чужие люди принимали его как старого приятеля и брата. Поначалу он относил эту ностальгию на счет антисемитских гонений – ибо только они могли объяснить такую потребность человека в братстве, – вплоть до того дня, когда он познакомился с арийским бакалейщиком, который признался ему, что страдает тем же ужасным желанием, а именно: иметь возможность войти в любой дом и чтобы тебя тут же приняли как самого близкого родственника, обняли, обласкали и уложили с грелкой в постель. Ла Марна всегда охватывало сильное волнение, когда он вот так обнаруживал у себя некий общечеловеческий знак. Он был очень впечатлителен, и на него существенно повлияла антисемитская пропаганда 40-х годов. И ничего в этом не было странного. Он был похож на других и не отличался от остального человечества ничем существенным; так что вполне естественно, что его задела за живое ежедневная пропаганда, твердившая, что евреи не такие, как все; так задела, что во время оккупации он радовался настигавшим его под желтой звездой острой зубной боли, коликам или гонорее – как дружескому знаку свыше, назначением которого было успокоить его относительно его человеческого характера. Все это, конечно, с усмешкой, все с усмешкой: в конечном счете он доводил свой юмор до своего рода настоящего зубоскальства. Ренье тоже страдал – он в этом довольно быстро убедился – от острого желания быть принятым в жилище чужака как брат, а ведь Ренье был чистокровным французом и, казалось бы, не должен нуждаться ни в ком; как странно, думал Ла Марн с некоторой настороженностью. Инстинктивно Ла Марну казалось, что когда ты француз, братство тебе ни к чему, что это словечко из обихода лиц без гражданства. Он далее был немного разочарован, когда обнаружил эту потребность у человека, утверждавшего, что он французский патриот, и дошел даже до того, что провел несколько быстрых расследований, дабы убедиться, к примеру, что настоящее имя Ренье не Райнер, оно могло быть именем, распространенным в Центральной Европе, и это бы тогда все объяснило. Впрочем, он бы, разумеется, предпочел, чтобы Ренье был ярым националистом, шовинистом и даже слегка антисемитом, без крайностей, разумеется, – ото придало бы больше ценности, больше веса дружбе, которую Ренье выказывал к Ла Марну, – это и вправду сделало бы из этой дружбы что-то личное. А так… Это ничего не доказывало. Не говоря уже о том, что француз, стремящийся ко всеобщему братству, все же смахивает на тряпку. Это, в конечном счете, слегка принижало Ренье в глазах Ла Марна. Он даже немного сердился на него за это. Он не мог избавиться от ощущения, что у француза, облагодетельствованного историей Франции и имевшего право на Жанну д'Арк, Наполеона, де Голля и маршала Петена, стремление ко всеобщему братству, к Европе, к отмене границ было признаком сумасшедшинки. Лично он, Ла Марн, никогда бы не уступил ни пяди Империи, запретил бы массовую натурализацию, доступ натурализованных к постам в администрации. Но это чувство, переходившее порой в ярость, наполняло его настоящим стыдом и приводило в растерянность, потому что это было не французское чувство. Есть в этом, признавался он себе, экстремизм души, проявляющийся еще в том, что он не чувствует себя как дома на берегах Луары. Но это не страшно, подумал ок. Тот, у кого нет ни Луары, ни Дюранс, тот, кто выучил басни Лафонтена не на коленях своего отца, тот, кто всю свою жизнь покупал вино у торговцев, одним словом, тот, кто никогда не бежал полями с ранцем под мышкой, в черном фартучке и с беретом на голове, может обрести все это во вздохе, возвращаясь из леса, после любви. С такой, как у меня, рожей сделать это нелегко, попробовал он притормозить себя. Но достаточно дружеского прикосновения чьих-нибудь волос, чьей-то шеи у ваших губ, что подобно ожившему счастью, и в вас уже ничего не осталось от лица без гражданства и, пусть все вам воздается. Он поймал себя на месте преступления – его глаза увлажнились, – и он попытался заскрежетать зубами, по, не найдя никакого тона, соответствовавшего высоте своей репутации разорителя святых земель, высморкался, чтобы перевести недозволенное из глаз в нос. Остались только генерал де Голль да я, подумал он.