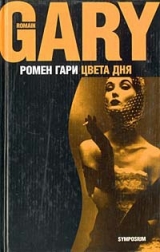

Текст книги "Цвета дня"

Автор книги: Гари Ромен

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)

– Что это такое? – удивился он. – Новое извращение?

– Сейчас карнавал, на тот случай если вы этого не знаете, – нелюбезно сказал Вилли.

В данный момент у него не было никакого желания видеть Бебдерна. Своим унылом носом, черным пальто и все понимающими глазами Бебдерн вызывал у него неодолимое желание чихать: он торчал тут перед ним как само олицетворение нервного расстройства.

– Я пришел попрощаться, Вилли.

– Не может быть! – все же удивился Вилли. – Я думал, это на всю жизнь.

– Я живу на кое-ком другом, представьте себе, – сказал Бебдерн. – Я его штатный паразит. Впрочем, кончится тем, что он меня угробит. Но что вы хотите, я вошел во вкус.

Он чувствовал себя Ла Марном до глубины души. Он завидовал Вилли. Чудесно, когда ты смог до такой степени отдаться личной судьбе.

– Прощайте, Вилли. – Бебдерн улыбнулся ему. – Вам посчастливилось быть обманутым лишь одним-единственным человеком, – сказал он. – У нас же это целое человечество, с утра до вечера. И не беспокойтесь, она вернется. Я вам это обещаю. Она вернется завтра или послезавтра.

После его ухода Вилли пришлось выпить бутылку шампанского, чтобы избавиться от неприятного ощущения Бебдерна у себя во рту. Он зашел к Гарантье, но Гарантье не нашел. Если только он не был тем кактусом, на столе, рядом с окном. Или же если он не стал совершенно прозрачным из-за своего стремления к скрытности и неприметности. Он бродил кругами по комнате, считая минуты, с нетерпениям дожидаясь того часа, когда с великодушной помощью сицилийца он сможет наконец сбросить с плеч бремя своей невозможной любви. Конечно, он еще не совсем решился. Он оставлял конечное решение за вдохновением, которое придет в нужный момент. А пока речь шла просто о том, чтобы избавиться от соперника, а то, что Сопрано собирается сделать после – или же до того, – ему не хотелось и знать. В шесть часов вечера ему уже стало невмоготу, и он велел отвезти себя на такси в Монте-Карло. Он надел костюм Пьеро в туалете «Отеля де Пари», вышел через служебный вход вместе с поварятами в белых колпаках и сел в автобус, направлявшийся в Ментону. Половина пассажиров была в маскарадных костюмах: молодежь ехала на карнавал. До этой минуты Вилли ощущал лишь сильное возбуждение, мешавшее ему оставаться на месте, – так в давние времена он ждал часа, когда им с матерью пора будет идти в цирк. Его снедало лихорадочное нетерпение, и у него было всего одно желание – очутиться там как можно раньше. Но по мере того, как они приближались к Ментоне, у него стало появляться какое-то смутное чувство, быстро переросшее затем в ужасный мандраж. В Ментоне он попробовал было поднакачаться спиртным, но добился лишь того, что слегка подрастерял координацию движений и растревожил свою астму. Затем он два-три часа провел бродя в карнавальной толпе, с вымазанным белой мукой лицом – чтобы его не узнали – под дождем из конфетти, в пыли раздавленного гипса, в непрерывной и разноцветной трескотне фейерверка. Именно тогда одному фотографу удалось сделать тот сногсшибательный снимок Вилли, который потом не одну неделю кочевал по страницам газет. А Вилли и не заметил этого. В конце концов он вышел из толпы и пошел по дороге на Рокбрюн. Ему было очень страшно. У него появилась новая идея, и он отлично знал, что с ним случится. Наверное, он с самого начала ощущал это в подсознании и, вероятно, поэтому предусмотрительно оставил в комнате Энн прощальное письмо. Двое бандитов разделаются с ним – вот что они сделают, чтобы защитить любовь, и, забрав его деньги, исчезнут, напевая и подыгрывая себе на мандолине. Вилли их полностью одобрял. На их месте он поступил бы точно так же. Между ревнивым мужем и влюбленными – никто не вправе колебаться. И ему хотя бы не нужно будет самому себя убивать, как какому-нибудь отвергнутому подростку. Все же его ужасно трясло от страха, когда он при свете луны подходил к вилле, затем поднимался по лестнице, а позади него шел Сопрано. Он не испытывал ничего подобного с той самой ночи, которую провел на лесном кладбище, когда ему было десять лет, – такое ощущение, что ему снова десять. Они не прибили его тут же. Сопрано встретил его в рубашке, позевывая и почесываясь, барон же был занят тем, что раскладывал пасьянс при свечах – тоже в рубашке, с котелком на голове – и не обратил на него внимания. Сначала Вилли, стоя у окна в свете луны в костюме Пьеро, наблюдал за ними обоими, готовый спрыгнуть с четвертого этажа при первом же подозрительном жесте. Сопрано это, похоже, даже встревожило, и он предложил ему виски, вероятно, чтобы приободрить его, и Вилли проглотил все, что смог, и почувствовал себя лучше, несмотря на легкую астму. И мало-помалу профессиональное любопытство одержало верх и ему стало интересно, что же они собираются делать с его телом. Вероятно, запрут в стенном шкафу или что-то вроде того, что-нибудь вульгарное. Вилли вовсе не пришлась по вкусу мысль закончить свои дни в стенном шкафу, ну вот нисколечки. Это и правда был не он.Внезапно ему так захотелось узнать, как же они собираются распорядиться его телом, что он почти перестал бояться. У него даже возникло желание порасспросить об этом Сопрано. Но подобный разговор a parte [36]36

В сторону (ит.).

[Закрыть] был, к сожалению, невозможен с мелким сицилийским бандитом, начисто лишенным какого бы то ни было воспитания и культуры и привыкшим работать исключительно в реальном мире. Вилли ощутил резкое недовольство, его душа артиста была оскорблена. Такое чувство, будто тебя принуждают уйти до окончания пьесы. Он насочинял не одну сотню аналогичных ситуаций, особенно вначале, когда был всего лишь мелким голодным free lancer [37]37

Свободный художник (англ.).

[Закрыть]в Голливуде и выпекал чуть ли не по сюжету в день, и так не один месяц. Он имел право знать. Он достаточно дорого заплатил за свое место. Разумеется, он не мог угадать, что собирается Сопрано сделать с его телом, но тому наверняка не хватит воображения. Ему это тем паче было интересно, что сам он разработал восхитительный план. Он был вынужден от него отказаться, потому что не хотел так жестоко отыграться на Энн. Однако соблазн был велик, и он колебался до последней секунды. В сущности, он и сейчас еще колеблется. Вот почему он прихватил с собой и тащил до самой виллы плетеный сундук, принадлежавший Энн, с ее инициалами. Сундук сейчас стоял раскрытым перед ним, посреди будуара. Вилли сам пометил адрес на крышке: он не хотел, чтобы его доставили в привокзальную камеру хранения, как всех. Он рассчитывал, что его разрубят на куски – на этот раз и физически тоже – и доставят затем в сундуке в бюро благотворительного общества по Защите несчастливого детства. Но это было еще не совсем то. В этом недостаточно ощущалась его марка, не до конца чувствовался почерк Вилли Боше. И он нашел улучшенный вариант. Идея была проста и хороша одновременно. Начало было такое же – маленького Вилли разрубали на куски и складывали их в сундук Энн. Затем брали сундук и незаметно вносили его ночью в дом влюбленных. Они будут продолжать нежно любить друг друга над маленьким разрубленным на куски Вилли, лежащим у них в погребе. Вилли отлично видел себя в этой роли. Он уже заранее ощущал все то удовольствие, которое испытает, читая газеты на следующий день после обнаружения сундука. Вот в этом чувствовался стиль. Напрасны были бы все потуги Хичкока, попытайся он перехватить этот сюжет. Разумеется, тут важно, кто будет играть роль и осуществлять постановку, но Вилли был готов сражаться со студией, чтобы заполучить роль и право ставить. На этот раз он сможет самовыразиться. Вот это действительно история любви. Начиная с девятилетнего возраста, с тех пор, как он впервые был сражен странным ароматом, исходившим от локонов девочки, – ей было девять лет, и Вилли попытался съесть галошу для нее и едва не умер, – он считал, что любовь – она вот такая, и как же он был прав. С того самого дня Вилли всегда мечтал о любви, и сейчас он был в ней. Он был полностью в ней. Под самую завязку. Он стоял рядом с раскрытым сундуком и готовился занять место. Он смотрел на него вытаращив глаза. Впервые у раскрытого сундука был такой вид. Вот все, что он познает в любви: галоша, сундук. Правда, это был сундук Энн, и в нем еще немного чувствовался ее аромат. Он улыбнулся. Всегда так. Он засучил рукава, подставил грудь.

– Приступайте.

– Может, нам лучше пройти на кухню, – сказал Сопрано. – Там чище.

Вилли сделал шаг вперед, чтобы улечься в сундук, но сундука не было. Теперь он даже не был так уверен, что прихватил его с собой из Ниццы, и та ужасная тяжесть, которую он ощущал на протяжении всего подъема от Карниза до Рокбрюна, была, вероятно, тяжесть его собственного тела. Но он чувствовал себя больным, измученным, пьяным, и ему хотелось одного – свернуться калачиком в сундуке Энн, опустить крышку и заснуть в царившем там нежном аромате. Он провел остаток ночи в кресле, сражаясь с душившей его астмой – астмой, которая, наверно, и открыла ему глаза, которая отлично доказывала – теперь, когда он об этом думал, – что он имеет дело с реальностью. Ибо лишь в середине дня, когда Сопрано и барон, оставив его на вилле одного, сами отправились поджидать парочку на дороге на Горбио, и прошел час, а долгожданный звук выстрела так и не раздался, до Вилли начала медленно доходить истина.

Журналисты!

Как же он мог быть таким дураком?

Как можно было сразу не сообразить, что означает тот огромный бинокль на шее барона? А ведь это старый трюк. Бинокль скрывал камеру. Он служил для того, чтобы незаметно делать деликатные снимки. Достаточно было вспомнить барона на верхушке дерева, с приставленным к глазам биноклем: конечно же, он фотографировал.

Его всегда преследовали журналисты, которые с нетерпением ждали, чтобы Энн наконец бросила его. Они его ревновали, вот что. Их неодолимо влекло к нему, и они всегда следовали за ним по пятам, как – ну положим, как свора собак на плантации, которых натравливали на беглых негров. В результате у него даже выработалось особое чутье, чтобы различать их: в их присутствии у него начиналась экзема.

Но на сей раз они его достали.

Вилли слышал свое свистящее дыхание, как будто рядом с ним был кто-то другой, страдающий астмой.

Эти двое мерзавцев были сейчас, вероятно, на пути в Ментону, имея на руках действительно сенсационную историю для своих газет, а к ней еще и фотографии.

«На французском Лазурном берегу любовь развела Энн Гарантье и Вилли Боше». Они не будут с ним церемониться, тем паче что его прогрессивные взгляды известны.

За всю свою карьеру, а в ней всего было предостаточно, Вилли и в голову не приходило, что ему придется снести подобное унижение.

Разумеется, у него были оправдательные причины.

Уже неделю он почти не спит, и он немного потерял голову. Эти двое мерзавцев появились в удачный момент и в удачном обличье – и их прислал Белч, друг. Проклятый Белч. Он, не колеблясь ни секунды, прошелся по физиономии приятеля. Впрочем, это один из старейших способов ходить по земле. Несмотря на все это, такое ощущение, словно теряешь друга детства. И все это в очередной раз говорит о разрушительном влиянии Голливуда на воображение наших детей. Так-то вот, все кончается тем, что вы принимаете двух журналистов за профессиональных убийц и отсылаете их в оливковые рощи, чтобы они избавили вас от соперника. Это то, что называется – работать рука об руку с прессой. У голливудских хроникеров есть специальная премия, которую они дают тому, кто лучше всех сотрудничает с ними. Могу сказать, что я ее не украл.

Он попробовал распустить галстук, воротничок – но у него не было ни воротничка, ни галстука.

Проклятая астма.

Впрочем, надо было признать, эти два мерзавца хорошо его знают. Они представились ему как раз с той долей странности в деталях, характере – слегка ирреальном и стилизованном, – которая требовалась, чтобы не возбудить его подозрений и внушить ему, что они находятся в его стихии. Им пришлось хорошо изучить мою манеру, подумал он с гордостью. Казалось, они вышли из одного из его фильмов. Они выслушали его с крайней серьезностью, в гостинице, когда он предложил Сопрано, что сам принесет ему деньги на виллу. Он собирался переодеться в маскарадный костюм, воспользовавшись карнавалом, и в темноте подняться до Рокбрюна. Нельзя оставить Энн одну в подобных обстоятельствах, объяснил он, приняв свой самый сардонический вид. Ему следовало находиться там сразу после драмы, чтобы поддержать: ее, заняться полицией, журналистами, держать ее за руку… Сопрано слушал его очень внимательно, почесывая щеку. «Вас станут подозревать, это неосторожно, месье Боше, – только и сказал он своим хриплым прерывистым голосом. – Такой человек, как вы.» – «В любом случае меня будут подозревать. Но никогда не смогут ничего доказать. Все это, впрочем, лишь добавит неизъяснимого шарму репутации, которой я уже пользуюсь». – «Как вам будет угодно», – сказал Сопрано, которому, наверно, нелегко было сохранить серьезность. Внезапно и как-то совершенно неожиданно барон оглушительно пукнул. Впрочем, он остался абсолютно достойным в своей беде. «Я помню об этом, помню», – сказал ему Сопрано с некоторой любезностью. Он повернулся к Вилли. «У него нелады с желудком, – заметил он. – Это от волнения. – Он поколебался секунду. – Было бы куда проще убрать их обоих», – сказал он. Вилли ощутил радостную дрожь. Вот, показался голубой цветок, хорошо известный сентиментализм сицилийского бандита показывает свою грязную розовую мордочку. «Не-е-ет? – спросил он лукаво. – Это так серьезно?» – «Барон, он порядочный человек, – сказал Сопрано. – У него манеры. Он не любит их разлучать. Он считает, что так не делается». – «Он вам это сказал?» – «Вы только что его слышали, – сказал Сопрано мрачно. – Это от волнения…» – «Мне очень жаль, но это не мое дело, – сказал Вилли. – Моя жена приносит мне миллион в год, без вычета налогов. Это компенсирует некоторый недостаток такта». – «Ладно, – сказал Сопрано. – Я-то, знаете ли. А вот барон. Он чувствительный». – «Пипи», – произнес барон. – «Сейчас сходишь, – сказал Сопрано. – Видишь, мы разговариваем. Потерпи.» Барон стерпел лишь наполовину, испустив серию негромких газов. Рукой Вилли продолжал сжимать в кармане кухонные спички, он смотрел на парочку восхищенными глазами, цинично улыбаясь…

Но теперь он уже не дурак.

Он попытался еще раз расстегнуть воротничок, развязать галстук: они валялись на полу. Он слышал свистящее дыхание в комнате и вспомнил фразу доктора при каждом визите: «Осторожно, Вилли, никакого волнения. У нас слабое сердце».

Но он еще спасет положение. Он выправит ситуацию, и сделает это с размахом, утвердит свое превосходство. Ибо, как только разразится скандал, и газеты всего мира станут кричать о Вилли, пытающемся нанять профессиональных убийц, чтобы убрать своего соперника, и обращающемся для этого к двум журналистам, он немедленно объявит о фильме на этот сюжет. Все поймут, что речь шла об огромной рекламе, на которую, благодаря наивности журналистов, не пришлось потратить ни гроша, и, конечно же, распознают в этом гений Вилли, его в высшей степени насмешливую манеру. Просто он колебался относительно развязки фильма. Его соблазняло одно полное юмора решение – совершенно в его манере. И получался даже happy end– при этом не нужно было жертвовать качеством. Сопрано, который не зря был сицилийцем, – в фильме нужно будет с самого начала показать его постоянно мурлычущим песни, представляющие собой розовую водичку, – тронуло зрелище любви, непрерывно находившееся у него перед глазами. Со своей грошовой душонкой, насквозь пропитанной неаполитанскими напевами и вечными старыми рифмами, составлявшими все его воспитание и единственный закон, который он чтил, он переходит на сторону любви. Поэтому вместо того, чтобы убить любовника, он убивает мужа – разумеется, не забыв при этом взять у того деньги. После чего отправляется странствовать по дорогам с приятелем, мурлыча одну из своих смехотворных песен fade-out [38]38

Постепенное затухание звука (профессионализм из сферы кино и телевидения) (англ.).

[Закрыть].И все довольны. Энн – свободна, она может выйти замуж за человека, которого любит. Гарантье видит, как она отправляется навстречу своему счастью, тому счастью, которое он в глубине души всегда желал для нее. Несколько слов, конечно, о бедном малыше Вилли, который тоже доволен, потому что в конце торжествует любовь. Happy endдля всех, а что? Вилли сейчас плакал в своем кресле. Но тем лучше. Это доказывало высокое качество фильма. Это доказывало его эмоциональную мощь. Это было по-настоящему стильное решение, сардоническое, абсолютно в стиле жизни. И фильм можно было сделать самое большее – за миллион, полностью на натуре. Нужно будет заказать музыку Боброву, подумал он. Он сыграет самого себя, Энн – себя, можно будет попробовать заполучить Клифтона Уэбба, чтобы он сыграл Гарантье. Для Ренье сгодится любой продукт Голливуда. Такоевсе могут осилить.

В той малости воздуха, что доходила до его легких, перемешались запах старой драпировки, плесени и не поддающийся определению запах кокотки, помады, пудры. Старая потаскуха, подумал он, шлюха. Это и был запах реальности. Несмотря на все ее хитрости, он ощущал ее присутствие рядом с собой, в сумраке будуара, среди розовой мебели, и если бы он отвечал за подбор актеров, то ей бы он придал черты старой кокотки, которые не скрыть ни под каким гримом. Она была рядом с ним – в руках веер, гнусная улыбка расползлась по всей физиономии. Шлюха, подумал он. Он попытался снять что-то со своей шеи, разжать немного ее хватку. Он все слушал и слушал, но, разумеется, думал он только о музыке Боброва, именно ее пытался он ухватить. Впрочем, выстрел на холмах ничего не докажет: какой-нибудь одинокий охотник, вот и все. Из этого получится потрясающий фильм, подумал он. Мое возвращение на экран как «универсального гения». Но тщетны были его старания, до конца у него это не получалось. Материя ускользала. Она отказывалась подчиняться. Он чувствовал ее вокруг себя – реальную, тяжелую, неизбежную. Ужасающее ощущение подлинности. Меньше всего удавалось поведение Сопрано. В нем была какая-то простота, недостаток стиля, который придавал ему удивительно реальный характер. Он провел ночь спокойно, похрапывая на весь дом, рядом с делившим с ним комнату бароном. Ближе к полудню он приготовил им яичницу и открыл банки с сардинами, и в течение всего этого времени он, похоже, даже и не догадывался, что играет абсолютно невероятного персонажа, – такие в повседневной жизни просто не встречаются. Казалось, ему было так уютно во всем этом, так привычно убивать людей. Он ни разу не выказал ни малейшего волнения. Он получил от Вилли деньги и тщательно пересчитал их, банкнота за банкнотой, слюнявя палец. Затем он посмотрел на Вилли с пристальным вниманием, говорившим об отсутствии понимания и одновременно о желании понять. Его отличал некий реализм, тяжелая вульгарность, начиная с зубочистки, которую он держал во рту, как окурок, и к которой время от времени тянулся рукой для краткого обследования, до его панамы и широченных, почти что скрывавших его ступни, брюк, которые он порой подтягивал резким движением. Он набросил пиджак на плечо, и вы видели его голые руки, выступавшие из коротких рукавов рубашки; на правой руке была голубая пометка: татуировка. У него был золотой зуб, и это тоже – Вилли не слишком хорошо знал почему – добавляло что-то к тому впечатлению подлинности, которое он производил. Без барона он бы ничего не заметил. Он бы и правда поверил, что имеет дело со сбродом. К счастью, был барон. Он излишне старался. Он явно преувеличивал. Он решительно выходил из реального, переходя в гротеск – к счастью. Ибо исключительно благодаря ему Вилли внезапно – правда, чуть поздновато – осознал, в какую ловушку он попал. Барон был выполнен с расчетом специально на него. Это было очевидно. Стоило лишь взглянуть на него – удивленная физиономия, сдвинутый на ухо котелок, раздавленная сигара, которую, похоже, он не вынимал изо рта уже дня два, облегающие брюки в клеточку, белые гетры, бинокль и посреди всего этого – увядшая гвоздика. Это был такой персонаж, какие ему нравились, – полностью стилизованный, лунный и гротескный одновременно; казалось, он вышел из comic-strip,из старого немого фильма или какой-нибудь оперной декорации, но его не существовало в реальной жизни: жизнь, увы, была неспособна на такое. Эта была та стихия искусства, которой, как предполагалось, Вилли не может противиться. Но они неверно рассчитали свой удар. Вилли еще не до конца перешел по ту сторону зеркала. К сожалению, он еще был в состоянии отличить вымысел от жизни, миф от реальности. Барон, слегка качающийся на своих, впрочем, невидимых шарнирах – честь? невинность? отказ смириться с унижением быть человеком? – слегка трясущаяся голова, застывшая бровь, оцепеневшая от огромного усилия оставаться невозмутимым, отстраненным, хранить достоинство, – барон, в общем, был слишком хорош, слишком стилизован, чтобы быть настоящим… Конечно, они блестяще, талантливо облапошили растяпу, и этот растяпа не мог удержаться от того, чтобы не выказать им некоторое восхищение. Как же он мог быть таким дураком? Сейчас, когда он думал об этом, его больше всего поражал своей очевидностью бинокль. «Лейка» уже целую вечность выпускала такие, с маленькой камерой внутри, для профессиональных любителей чужих секретов. «Зачем этот бинокль?» – спросил Вилли у Сопрано. «Он любит смотреть на горизонт, – объяснил Сопрано. – Он это любит. У каждого свой вкус, ведь так, – как говорила собака, вылизывая себе зад. Он может часами смотреть на горизонт и ждать. Он очень строгий католик», – добавил он гордо, без какой-либо видимой связи с тем, что только что сказал. «Можно вас спросить, где вы откопали это сокровище? У антиквара?» – «Нет, – произнес Сопрано без намека на юмор. – Я встретил его на Виа Аппиа в Святой год. Он совершал паломничество, босой… Я его оставил при себе. Он стоящий человек, знаете», – добавил он в каком-то порыве. Барон стоял у двери, повиснув на трости. Он слегка дрожал на своей опоре, от котелка до колен. Он явно пытался сдержаться, уцепиться за свое достоинство. Но все же пукнул. «Волнение», – коротко пояснил Сопрано, беря его под руку. Барон издал целую серию этих негромких особенно удивительных звуков. «Сдает, – прокомментировал Сопрано. – Ему немного досадно разлучать их. Влюбленные его умиляют.» Вилли откинулся на спинку кресла и попытался рассмеяться, но тут же принялся чихать, долго, полузадыхаясь: он еще неважно себя чувствовал. Но ему показалось, что он дышит все же чуть лучше, и к нему на какую-то секунду вновь вернулось нетронутым то чудесное умиротворение, которое он ощутил когда-то после ночи, проведенной на лесном кладбище, когда наконец-то, после ночи ужаса, занялся день, возвращая каждому тревожному силуэту и тени вокруг его повседневный мирный облик. Справа от него была распахнутая балконная дверь, и он с симпатией смотрел на нагромождение вилл: со своими зубчатыми башенками, лоджиями, минаретами, они при каждом приступе кашля прыгали у него перед глазами. Псевдоготика, псевдомавританский стиль, псевдовенецианский. Подделка, подделка, подумал он с облегчением. Вижу, у меня были предшественники. Он довольно долго кашлял, затем встал, дотащился до окна, открыл ставни, попытался глубоко вздохнуть. Сначала он не увидел ничего, кроме света, и ощутил у себя на лице слабый мистраль, но тот останавливался у него на губах, останавливался, и ему пришлось довольствоваться этой лаской свежего воздуха на своих ресницах и шее. Немного напоминает Энн, подумал он, сам толком не зная, что он под этим подразумевает. Он открыл глаза и удивился, увидев в нескольких сотнях метров от виллы Сопрано и барона, взбирающихся на холм. Они приближались к дороге на Горбио, которая виднелась за поворотом, позади оливковых деревьев. Он предпочел бы не заметить их, но было слишком поздно, и он глупо смотрел на них, пытаясь понять, что же они там делают. Очевидно, вышли из дому самое большее десять минут назад, подумал он. А ведь у него было такое ощущение, что протекли часы. Может, они хотели еще раз сфотографировать парочку. Он на мгновение задумался, а не попытаться ли ему нагнать их, вырвать фотоаппарат и завладеть пленкой, сказать им, что он никогда не был простофилей, что он посмеялся над ними по-царски. Ну нет, вспомнил он, не нужно им мешать, нужно дать им увязнуть по шею, а затем мастерски перевернуть ситуацию, объявив о фильме. Он ощутил тупую боль в груди, она все усиливалась, как будто в нем что-то раздувалось, перерастало пределы. Сердце. Природа. Красоты природы. Он почувствовал, как колени его ослабли, и обернулся, решил вернуться и сесть, и в тот же миг он увидел на стуле бинокль.

Он застыл.

Он знал, что совсем недавно бинокля здесь не было, он огляделся, но у юмора не было лица, черт, физического присутствия – кроме этого бинокля, оставленного лежать на стуле на расстоянии руки.

Теперь он мог узнать.

Ему стоило лишь взять бинокль и осмотреть его.

Но он уже знал.

Вокруг него было слишком много неумолимых фактов соучастия, чтобы ему еще требовалось это доказательство.

Он теперь знал, что реальности неведомы жанр, условность, закон, пределы, что реальность могла быть еще и этим.

Ибо он тут же узнал ее.

– Шлюха! – крикнул он.

Он схватил бинокль. Но не для того, чтобы проверить, не скрывает ли он чего-нибудь. Он уже даже не думал об этом. Он думал только об Энн и о том, что он сделал, и он бросился к окну и стал смотреть. Трясущимся и напрягшимся пальцам было трудно навести фокус. Сопрано и барон прыгали у него перед глазами, приближались, удалялись, сливались и разделялись в неком абсурдном балете, который ему не удавалось остановить. Затем он увидел, что они стоят за тутовой изгородью. Из всей дороги было видно лишь то место, где она возникала на повороте перед Горбио, там как раз показались Энн и Ренье; обнявшись, они медленно спускались по дороге, над морем, которое доходило им до пояса и делило их с небом, и он видел ее белую рубашку и ее волосы, которые развевалась на ветру, и юбку, вившуюся вокруг ее колен. Ниже, как раз по ту сторону последних оливковых деревьев, колыхавшихся у его ног, над кустами вытягивал шею Сопрано, абсолютно неподвижный в тени от облаков, мчавшихся над долиной, – и он что-то держал в руке. Но это было невозможно. Невозможно. Не может быть, чтобы ему такое подстроили. Вилли бросил бинокль и побежал к лестнице. Стояла отличная погода. У неба, оливковых деревьев, земли были надежные и хорошие цвета, которым не грозило никакое потрясение, кроме смены времен года. И первой секундой осознания, которая мелькнула у Вилли, когда он бегом взбирался среди оливковых деревьев в костюме Пьеро, в раздуваемой ветром блузе» стала секунда инстинктивной злобы к этой отстраненности мира, к этому спокойному и непростительному отказу, простиравшемуся с неба на всю землю, принять участие в панике какой-то мыши.

Вот тогда он и услышал выстрел.

Он вновь поднялся. Вероятно, он упал, потому что он вновь поднялся. Энн, Энн, попытался он крикнуть, я не хотел этого, я только воображал! Он попытался проглотить что-то застрявшее у него в горле, но нет такого широкого горла, чтобы можно было проглотить реальный мир. Да нет же, подумал он, это невозможно, это какой-нибудь охотник в горах… Жизнь не может оказаться еще и такой! Он повернулся к оливковым зарослям, где передвигался один лишь мистраль. Внезапно он услышал тишину вокруг, невероятную тишину, и увидел небо и впервые понял, откуда исходит тишина. Ну что ж, нужно будет заказать музыку Боброву, подумал он с презрением и наконец-то почувствовал, что вновь стал самим собой. Ему захотелось вынуть золотой портсигар и взять сигарету и снова закрыть портсигар с сухим щелчком – ему захотелось сделать этот жест из-за щелчка. Но у него уже не осталось сил на жесты. Он все же выпрямился и внезапно вспомнил барона и полностью понял его и пожалел, что не пожал ему руку, а главное, что не подумал надеть пару белых перчаток или, еще лучше, фрак и цилиндр, чтобы хорошенько отметить, хорошенько подчеркнуть расстояние, отделяющее человека от того, что с ним происходит. Затем он наклонился, взял маленького Вилли и еще нашел в себе силы, чтобы дотащить его до вершины холма, прямо над каскадом, до так называемого Прыжка Пастуха, – он нашел в себе силы и мужество сделать это, и море, небо и оливковые деревья то приближались, то удалялись, то сливались в одну бесформенную массу, как будто весь цирк наставил на Вилли свои бинокли и пытался сфокусировать их, чтобы насладиться каждой секундой комического и нетленного человеческого достоинства. Затем он прижал маленького Вилли к сердцу, слегка поправил ему волосы, вытер нос, глаза и сказал те единственные абсолютно подлинные слова, которые знал:

Тротти, тротти, троттина.

Спи, мой Вилли, вот луна.

Но если Вилли не заснет,

Месяц Вилли подберет,

Взрослым дядям отнесет.

В бутылке черный

Мальчик плачет:

Бутылка разбилась —

Голова отвалилась.

Пим пон дон,

Вилли, выйди вон.

Он поцеловал его в лоб, потрепал ему щечку, затем поднял за загривок и бросил с вершины скалы, чтобы научить его сразу и мечтать, и любить, и жить, и совершил таким образом падение, впрочем, чисто физическое, с пятнадцатиметровой высоты, но ему еще хватило времени на то, чтобы улыбнуться и прошептать:

Он хотел было еще закрыть глаза, чтобы уйти первым, но ему не хватило времени, – и на этот раз не было никого, чтобы сделать снимок.

Он остался там и лежал не один день, пока его искали по всем злачным местам.

В конце концов первыми забили тревогу птицы.

III

Вы слышали сосны и видели облака, проплывавшие над долинами, а на склонах холмов вы видели тень от облаков, которая скользила по плантациям гвоздики, по фермам и кипарисам и спускалась на дно долин, где, в интимных уголках земли, сосредоточивалась и наливалась жизненным соком зелень, а по всей равнине вплоть до мыса стояли оливковые деревья, менявшие окраску в зависимости от настроения ветра. А вокруг домов были террасы с апельсиновыми и лимонными деревьями, и море по-прежнему висело над землей, раскинувшись вокруг вас и вокруг гор, и было больше голубой воды, чем неба. Они ели виноград, который принесли с собой в холщовой сумке, и перед ними, чуть ниже, у въезда в деревню, вокруг водоема, холм, на котором этот виноград уродился и где его собрали: и он тоже был Эмбером. В их уголке постоянно дул мистраль, и, чтобы ласкать лицо Энн, чтобы взять его в руки, ему приходилось погружаться пальцами в ее волосы, – так черпают воду из бурного потока. Они были далеки от мира и совсем близки к истине. Энн внезапно вспомнила большой стеклянный дом, который она видела в Нью-Йорке: перед тем как сесть на корабль, она разглядывала его с любопытством туристки, не подозревая, что смотрит на само место, где завязывается ее судьба. Стоящее на Ист-Ривер огромное здание Организации Объединенных Наций казалось очередным порывом к небу города, одержимого незнамо какой земной плоскостью. Очередным порывом, чтобы взметнуться, и возвыситься, и преодолеть, и достичь, но эта огромная вертикаль гораздо больше говорила об одиночестве, чем о братстве. Перед их отъездом в Европу отец привел ее взглянуть на новый небоскреб, и Энн рассматривала его дружелюбно, но так же, как и многие другие идеи, которым люди мимоходом платят дань статуей, рисунком на стенах пещеры Ласко или Акрополя: она не ощутила никакой живой надежды. В сердце самого большого города мира небоскреб Организации Объединенных Наций походил на очередную формальность, вежливый знак цивилизации, которая заботится о своем внешнем виде, на выполненное урбанистическое обязательство, вроде какого-нибудь музея или муниципального стадиона. Нужно было сделать усилие, чтобы вспомнить, что это гигантское строение возникло из новой, шаткой и зыбкой веры жизни; строение, в котором не было ничего от торжествующей уверенности соборов, быть может, потому, что оно гораздо больше отстаивало разум, чем веру. Из-за этого,ты уезжаешь из-за этого! – подумала она вдруг, держа руку на щеке мужчины и вспомнив, что она, возможно, потеряет его навсегда во имя надежды, слишком хрупкой и слишком надуманной, чтобы она смогла вдохновить вас. Дворец ООН, Организация Объединенных Наций, Ассамблея Объединенных Наций – было довольно трудно сделать из этих слов родину. Под облаками Ист-Ривер огромный стеклянный фасад, казалось, зависел от малейшего сотрясения. Ты и правда в это веришь? – спросила она его однажды, и он едва не сказал, очень яростно, «нет», настолько слово «верить» отяжелело от надувательства и предательства. Человеку того времени трудно было сделать подобное признание. Он улыбнулся, вспомнив барона Ла Марна, испанского гранда, герцога Локарно, принца Женевы, рыцаря Лиги защиты прав человека, московского дружинника, господина Хиросимы. Было так трудно сказать: да, я в это верю – еще, по-прежнему и несмотря ни на что, было все тяжелей и тяжелей придерживаться великой традиции лирических клоунов – Вильсона, Бриана, Леона Блума, Пьеро, Чаплина и братьев Фрателлини, Но честь быть человеком в том и состоит, чтобы вечно начинать снова быть человеком. И это было просто делом очередных нескольких кремовых тортов на лице нескольких мертвецов. Достаточно было сжать зубы и по-прежнему заставлять над собой смеяться. Я в это верю, ответил он, пусть даже и опосредованно, через миллионы людей. Полагаю, что это и есть братство. Так, говоришь – стеклянный? Ну да, и очень хорошо, что это так: может, они и в самом деле верят в свое новое строение, если воздвигли его как сам символ хрупкости. Ведь любят же мужчины женщин. Таким образом они коснулись своего творения, скрепили его женственностью, чтобы лучше его защищать. Он говорил «они», говоря о людях, чтобы еще попытаться спасти приличия, чтобы подчеркнуть – бедняга! – что речь идет о посторонних. Трудно было думать о сражающихся в Корее как об умирающих за очередную цитадель, за какое-нибудь новое творение из бетона и стали, впившееся в землю, как новая дамба: терпимо было думать о них как об умирающих за то, чтобы защитить хрупкую нежность дыхания. Все чаяния человека запечатлены в хрупкости, и их постоянство в неудаче – быть может, единственное подлинное достоинство, которое мы можем отстаивать. Гарантье, подняв глаза к огромной стене небоскреба, переливавшейся от проходивших мимо облаков, сказал лишь: «Стекло. Боюсь, что из этого не получится даже красивых руин».