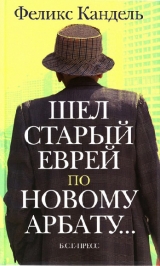

Текст книги "Шел старый еврей по Новому Арбату..."

Автор книги: Феликс Кандель

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)

– А не бывали ли вы, пане, часом в Шполе?

Случилось так, что я мог его порадовать: я бывал в этом богозабытом и прегнусном местечке, имя которому – Шпола. Мой попутчик так и затрепетал, так и засиял:

– Уй! Когда я уехал из Шполы в Америку и застрял в этой поганой Генуе из-за чахотки, у нас хотели мостить базар.

– И теперь еще хотят, голубчик.

– И теперь хотят? Уй, уй, уй! Если бы я имел двести лир, посмотрел бы я на мою Шполу…

Он улыбался, но в глазах стояли крупные светлые слезы…"

Четыре года подряд нас не выпускали в Израиль, и мы редактировали самиздатовский журнал "Тарбут" – "Культура".

Я и Биньямин Фаин, для меня – Веня.

В один из дней, поздно вечером, в дверь позвонили.

Стоял на лестнице Илья Константиновский, писатель, которого прежде не знал.

– Погуляем? – предложил он, чтобы избежать подслушивания, которого, скорее всего, не было.

– Погуляем.

Ходили по дальним улицам. Разговаривали. Он спрашивал о журнале, я отвечал. Скрывать было нечего: на первом листе стояли наши имена с адресами – мои и Файна.

Вскоре Константиновский пришел опять. Снова ходили под фонарями, и, наконец, он передал мне рукопись.

– Напечатаете?

Напечатали.

Так увидела свет повесть Бориса Ямпольского.

"Табор".

"Будто тысяча лет прошло, будто всё было на другой планете, и долетел только холодный, мертвый свет той старой, обжитой, уютной планеты, где было столько кислорода… Когда-то была жизнь семейная, родовая, жизнь клана, с родственниками – близкими и далекими, зятьями, кузинами, двоюродными и троюродными братьями по всем улицам. Ничего этого нет и в помине…"

Я встретился с ним в те дни, когда умер Хрущев; посторонних не подпускали к Новодевичьему кладбищу, но Ямпольский совершил невозможное. Через кордоны милиции и агентов проник на оцепленную территорию, стоял рядом с могилой, – он должен был всё рассмотреть, и он рассмотрел.

Это был видный мужчина, привлекавший внимание, с глазами интересующимися, я бы сказал, профессионально интересующимися. Который наблюдал, сравнивал, оценивал, задавал вопросы: писатель Борис Ямпольский.

Его первая, самая первая повесть "Ярмарка" тоже была о евреях, которые жили в местечке под названием Иерусалимка. И в той повести такие строки:

"Потомки Иакова, десятки крикливых семей, цепко держались за жизнь, пережили несчастья, погромы, пожары. И как бы в насмешку над судьбой, наперекор природе, в семьях евреев, чахоточных и налитых водянкой, рождались дети, прекрасные лицом… с черными глазами, полными огня, страсти и печали, которые слышали, как лист растет, и движутся тучи, и в душе которых жила могучая гармония. Воины, поэты, математики, скрипачи… Я – горячая капля крови этого рода…"

Потом был перерыв – размером с жизнь, когда Борис Ямпольский ездил по стране, наблюдал, писал на разные темы, и только на склоне дней, чувствуя приближение неизбежного, он поехал в Белую Церковь, в тот самый украинский городок, где прошло его детство, где война смела евреев с лица земли.

"Я стоял у старого развалившегося забора… и плакал горестно-молчаливо, давясь слезами и повторяя мучительно-удивленно: зачем? Зачем еще в мальчишеские годы надо было уезжать отсюда, бежать и вдруг поселиться в темном, жарком, душном азиатском доме, в глухом переулке на окраине города, где вечно дул раскаленный норд?

А тут всё зеленело, цвело и жило без меня, и все ливни были без меня, и восходила луна и стояла над нашим молодым садом, – и не было меня. И поспевала вишня, и краснела малина, а потом созревала слива, и падали ночью яблоки и груши в моем саду. И всё без меня. И умерли отец и мать, и их похоронили. А меня не было. И всё вокруг старело, погибало, стиралось в труху и пыль.

Почему же была развеяна семья как раз в пору ее расцвета, ее молодости, ее главной силы, когда отцу и матери не было пятидесяти? Ведь еще более четверти века можно было жить вместе, с отцом и матерью, наглядеться друг на друга, наговориться…

Тут бы мне жить, у истока, у самого корня, и наблюдать жизнь мне близкую, понятную и родную с младенческого лепета, и о ней писать – о жизни, голос, ритм которой, как шум крови, звучит в моих ушах, и мучает меня, и снится, и льется на бумагу…"

Борис Ямпольский ушел из жизни в 1972 году: было ему отмерено по этот предел. Может, потому повесть "Табор", написанную незадолго до смерти, и предваряет эпиграф, списанный с могильной плиты:

Затопили нас волны времени,

И была наша участь мгновенна…

Привез Александра Галича на разливанное застолье…

…и впервые услышал под гитару "Песню исхода".

Уезжаете?! Уезжайте –

За таможни и облака.

От прощальных рукопожатий

Похудела моя рука…

Я стою… Велика ли странность?!

Я привычно машу рукой.

Уезжайте! А я останусь.

Я на этой земле останусь.

Кто-то ж должен, презрев усталость,

Наших мертвых стеречь покой!

Ехали обратно в такси. Я спросил:

– Александр Аркадьевич, вы остаетесь?

Вздохнул.

Ничего не сказал.

Вскоре и он улетел...

На Дорогомиловском еврейском кладбище, где высится теперь гостиница "Украина", схоронили прабабку мою Еву‚ там же – деда моего Абу. Всё как положено: с памятником‚ надписью на иврите‚ с непременной поминальной молитвой.

Перед войной родственники получили повестки на перезахоронение; мама с папой перенесли прах Евы и Абы на Востряковское кладбище‚ на холмики воткнули временные таблички, но памятники поставить не успели.

Началась война.

На территории кладбища обучали новобранцев: ползать‚ окапываться‚ бежать в атаку – они и затоптали могилы с табличками.

После войны памятники с Дорогомиловского кладбища навалом лежали в Востряково; дошлые мужички стесывали с них старые надписи, бойко выбивали новые‚ чтобы и их стесать через полвека.

Ева.

Сын ее Аба.

Ни таблички‚ ни холмика с камнем: места захоронения неизвестны…

Бабушку Фриму, маму моего отца, похоронили на старом еврейском кладбище Одессы.

Туда же принесли дедушку Фишеля: всякому свой срок.

Там же упокоился Борух, брат моего отца.

Старое еврейское кладбище Одессы уничтожили в семидесятых годах прошлого века.

Всё порушено‚ следов не осталось.

Посторонние люди прижились на том месте, ходят на работу, прогуливаются с детишками, топчут могилы бабушки Фримы, дедушки Фишеля, их сына Боруха.

Топчут и топчут…

Кто-то ж должен, презрев усталость,

Наших мертвых стеречь покой…

Мой отец хоронил родственников. Хоронил знакомых. Даже одиноких стариков, что заходили порой в синагогу, приживались там до последнего часа‚ – тоже отвозил на кладбище.

Это было его дело: сначала хоронить, затем следить за могилами. Не то затеряются‚ и не найдешь‚ а на их месте положат других‚ и чужие люди будут поминать чужих‚ если‚ конечно‚ будут.

Когда отца не стало, этим занялся мой брат: подошла его очередь. Кому-то и оставаться в живых, чтобы хоронить и приглядывать за могилами.

"Были на кладбище. Всё занесено снегом по пояс, кроме центральных дорог. Взяли совковые лопаты, прорылись к своим: памятник наполовину в снегу. Кругом тихо. Только маленький смешной старичок с бородой и квадратная, в ста одежках, старуха бродят в поисках милостыни.

Сейчас сложилась некая традиция: на кладбище, как в гости. Большинство там…"

Предки наши приходили на могилы близких, молились возле ушедших, просили совета, помощи, поддержки, чтобы заступались за живых. Брата моего нет на свете, я теперь далеко, что будет с могилами – неизвестно.

И мертвецам не знать покоя…

9.

Повторю из давней своей книги…

…не смогу удержаться.

Нашим первым учителем иврита был крохотный старичок Мордехай.

Игрушечный человечек с большой головой, в потрепанном костюмчике с бахромой на рукавах, в вечных, не снимаемых галошах на прохудившихся ботинках мальчикового размера.

Это он показал нам буквы алфавита, он научил первым словам, крохотный человечек с застарелым испугом в глазах от прожитой жизни и с несокрушимой верой в сердце. Испуг у него был снаружи, на поверхности, а вера запрятана глубоко внутри, подальше от грубых рук и подозрительных взглядов. Порой даже казалось, что испуг – это маскировка, надежное прикрытие для защиты его веры.

Он пришел на первый урок, старичок Мордехай, со свертком под мышкой, обернутым в газету и перевязанным лохматой бечевкой.

Долго развязывал, конфузясь, неподдающиеся узлы, а потом выложил на стол Танах (Библию) старого издания, новенький еврейский календарь из Израиля и молитвенник. По календарю показал буквы алфавита: алеф, бет, гимел… По Танаху прочитал нараспев: "Да погибнут враги твои, Израиль!.." Или что-то вроде этого.

Мы с братом не запомнили еще буквы. Не имели понятия о том, как будет на иврите "папа-мама", "стол-стул", "пить-есть", но мы уже знали: "Да погибнут враги твои, Израиль!.." Или что-то вроде этого.

Потом он приходил раз в неделю, крохотный старичок Мордехай, с неизменным свертком под мышкой. Разматывал плохонький шарфик, снимал легкое продувное пальтишко, солдатскую шапку-ушанку и долго отогревался с мороза, потирал красные озябшие руки.

Мы предлагали ему пообедать, но он всякий раз вежливо отказывался, будто только что из-за стола. Предлагали чай с дороги, но он тоже отказывался: чай пил в перерыве между уроками, словно уже отработал за этот чай. Съедал с наслаждением шоколадную конфету, брал, конфузясь, другую, а третью подкладывали мы с братом. Ему нравилось пить чай, нравилось сидеть в теплой, уютной кухне, разговаривать на всякие темы, чтобы потом с новыми силами: "Да погибнут враги твои, Израиль!.." Или что-то вроде этого.

А еще были вечные скандалы с деньгами, потому что он не хотел брать, а если соглашался, то на мизерную сумму, и всякий раз приходилось выдерживать бой, чтобы запихнуть в его карман смятую бумажку. Наматывал на горло плохонький шарфик, натягивал продувное пальтишко, шапку-ушанку, пихал под мышку газетный сверток и уходил на улицу, в мороз и снег, и ехал на метро с пересадками, затем на автобусе в продутый ветрами новый микрорайон, в неприбранное жилище одинокого старика.

Было интересно на его уроках, когда он раскрывал Танах, читал фразу за фразой, с наслаждением разъяснял, но через пару уроков стало ясно, что так будет всегда. Всегда он будет читать Танах и наслаждаться, – для этого он и приходит, – но языка мы знать не будем.

– Море, – сказали мы, и он засветился от удовольствия: не химик, не технолог – море-учитель. – Нам бы выучиться читать и разговаривать на иврите, а уж потом Танах.

Он очень огорчился, крохотный старичок Мордехай, стал убеждать нас, что в Танахе есть всё необходимое, и через пару месяцев мы будем знать язык лучше его. Он даже польстил насчет наших удивительных способностей, но мы были настойчивы, и в этот день он без удовольствия выпил чай с шоколадной конфетой и ушел на улицу, в мороз и снег, маленький, несчастный, сокрушенный.

Через неделю сказали ему:

– Море, – сказали мы, – давайте так: до перерыва учим иврит, после перерыва читаем Танах.

И опять он засветился на слово "море", и обрадовался, что Танах всё-таки будем читать, будем читать Танах! Этим он занимался в детстве, этим бы ему заниматься до старости: читать Книгу, да комментировать, ссылаясь на авторитеты, но жизнь выкинула его в мир, заставила окончить химический институт, работать технологом на заводе, чтобы на исходе дней вернуться к тому, с чего начал, от чего не уходить бы ему никогда.

Начали заниматься ивритом, и сразу же выяснилось, что он не знает грамматику, крохотный старичок Мордехай, нет у него методики преподавания, и мы, скорее всего, первые его ученики, которых надо обучить читать и разговаривать. Он прекрасно знал иврит, это был его язык, язык его души, – но ведь и птица, что поет на ветке, она тоже не знает нотной записи, не может научить другую птицу: поет себе и поет – и всё тут.

И тогда на каждый урок мы стали готовить список из двадцати-тридцати слов: стол-стул, пол-потолок, чашка-ложка, дать-взять, а через неделю он приносил список обратно, и против каждого слова по-русски оно было написано на иврите. До перерыва разбирали эти слова, и он чувствовал себя, наш учитель, скованно и неуютно, потом долго пили чай с шоколадными конфетами, беседовали и, наконец, раскрывали Танах, то, чего он ожидал весь урок, то, ради чего приходил к нам: "Да погибнут враги твои, Израиль!.." Или что-то вроде этого…

И вот я здесь, и иврит вокруг меня – на улице, по радио, в доме, но нет рядом моего первого учителя, крохотного старичка Мордехая, что показал нам алфавит и дал первые слова на иврите: стол-стул, пол-потолок, пить-есть… нет его нигде.

Я говорил когда-то:

– Море, – говорил я, и он светился от удовольствия: не химик, не технолог – море-учитель. – Море, – говорил я, – как насчет Израиля?

– Куда мне… – отвечал, конфузясь. – Старость. Болезни…

А в глазах желание: пусть его опровергнут, пусть!..

И вот я закрываю глаза, ожидаю с минуту и слышу: звонят в мою дверь. Открываю поспешно, и на пороге встает, конфузясь, маленький человечек с большой головой, в плохоньком пальто, в солдатской шапке-ушанке, в неизменных галошах на прохудившихся ботинках мальчикового размера. И под мышкой у него газетный сверток, перевязанный лохматой бечевкой.

– Шалом, – говорит он, потирая озябшие руки.

– Шалом, – отвечаю я. – Шалом, море.

Снова сидим за столом, плечом к плечу, и разбираем новые слова, и читаем Танах: "Да погибнут враги твои, Израиль!..", а потом он уходит на улицу, в снег и мороз, маленький, одинокий, с вечным испугом в глазах и несокрушимой верой в сердце, уходит, чтобы больше уже не вернуться, не позвонить в мою дверь.

– Шалом, – говорю я вослед, в последнюю его дорогу. – Шалом, море. Шалом…

Помню, я заболел и болел долго…

…беспросветно, с одышкой и тупой болью в груди.

Болел, не понимая, что со мной происходит.

Болел, и, казалось, буду болеть вечно.

Вставал по утрам у зеркала, выговаривал отражению или оно мне:

– Хорошо смотришься, друг мой, но плохо выглядишь…

Ушер Кипнис, прозорливый еврей из Тбилиси, остерегал несведущих:

– За спиной большого врача стоит большой ангел-исцелитель, за спиной маленького врача – ангел-новобранец. Так к кому ты обратишься?

Мы не были с ним знакомы, с Ушером Кипнисом, не слышали его разъяснений, но ко мне, тем не менее, позвали старого, мудрого врача с позабытых времен. Косматого, кустистого, с лучистыми глазками, похожего на деда-лесовика, за спиной которого, несомненно, стоял мудрый ангел.

– На что жалуетесь?

– Не живется, доктор, ну никак…

Он уложил меня на спину, расчертил грифелем, выявляя сердце, печень и легкие, ощупал и обстукал, оглядел и обнюхал, прислонил ухо к моей груди и замер надолго, вслушиваясь с закрытыми глазами.

Его лицо оказалось рядом с моим лицом. Его дыхание было почти неслышным, будто старый врач утомился и заснул. И вдруг он приоткрыл глаз, врасплох спросил:

– В Израиль не собираетесь?

Это был 1971 год.

– Собираюсь, – ответил я, уже не ему, а самому себе, завершив первый этап мучительных раздумий. – Я собираюсь…

Давно это было, а, может, не очень, – какими мерками мерить, – ездил по утрам в московский аэропорт "Шереметьево", садился в сторонке, чтобы не мешать, наблюдал за очередными проводами.

Просто сидел и просто наблюдал, как уходили одни на самолет Москва-Вена, как провожали их другие.

И всякий раз это были объятья и пожелания, слезы и стоны, а то и обмороки перед вечным, быть может, прощанием. И всякий раз улетающие уходили в таможенный зал, чтобы появиться затем наверху, на балкончике, откуда был единственный путь – за толстое стекло. И оттуда, из-за стекла, они глядели в немой тоске на тех, кого оставляли внизу.

А эти, снизу, глядели на них.

И кто-то кричал в задавленных рыданиях:

– Леночку подними! Леночку!..

И кому-то давали валидол…

И мужчины отчаянно дымили сигаретами…

И старая женщина сказала в глухой тоске, вслед уходящим детям:

– Я, – сказала, – боюсь не дожить…

И всё это происходило там, в аэропорту "Шереметьево", куда я приезжал раз за разом, и сидел в сторонке, и смотрел, и слушал, а улетающие уходили за стекло, к самолету Москва-Вена, а провожающие медленно шли назад, к автобусам, в город, и всё оглядывались, всё оглядывались, каждый самолет на взлете принимая за тот, в котором…

Сказано в давние времена:

– Отечество там, где тебе хорошо.

Сказано иное:

– Отечество там, где ты неприметен.

Добавлено автором – тоже владеет кой-каким опытом:

– Страна, из которой можно уехать, это страна, в которой можно жить.

P. S.

На ту же тему – из письма брата:

"Присутствовал при отлете тощего ручейка в Израиль. После аэропорта настроение хуже, чем после крематория. В крематории хотя бы не возникает ощущения, что и тебе неплохо уйти.

Сосед заявил: он тоже не прочь поехать, но что с этого можно иметь и где? Все согласились, что ничего он не может иметь и нигде‚ на том и порешили.

Жизнь – штука полосатая. Сижу в кресле у стоматолога, а врачиха говорит:

– Вы не поверите! Гриша написал, что был у Фимы в Филадельфии, а у того в квартире люстра, как в Большом театре. Фима стал миллионером.

Тут мы все, как по команде, получили по полкило ваты в рот, чтобы не захлебнуться завистливой слюной. А ей отвечает другой врач:

– Да этот Гриша – трепач! Он не бывал, наверно, в Большом театре…"

Товарка Дуся, по документам – Хая…

…Дуся-Хая из кибуца Кирьят-Анавим.

Она постучала в дверь, вошла и сказала:

– Мы с товарками будем вас навещать. Чтобы разговаривать на иврите.

Раз в неделю их привозили на автобусе в центр абсорбции, они расходились по домам и помогали осваивать незнакомый язык.

Дуся появлялась с несмелой улыбкой, с непременным желанием обучить нас ивриту, но разговаривали мы на русском языке, который у нее был замечательный.

Чай пили в каждый ее приезд.

Ели постряпушки из теста.

Подружились до конца дней.

Девушкой жила в Полтаве, входила в тайную сионистскую группу; их выследили и сослали без возврата в Азию, в отдаленные кишлаки под надзор милиции, – случилось это в двадцатые годы прошлого века.

Дусе выслали тоже, но ей повезло.

Москва договорилась с англичанами, и произошел обмен: палестинских коммунистов отправляли в Советский Союз, сионистов выпускали в Палестину.

С тех времен сохранился анекдот: плывут два корабля встречным курсом. На палубе одного из них стоит коммунист, на палубе другого – сионист, и вертят пальцем у лба, считая полоумными друг друга.

Дуся приплыла в Хайфу, на другой день приехала в Кирьят-Анавим и оставалась там до последнего своего часа.

Она водила нас по кибуцу, как по ботаническому саду.

Цветы свисали со склонов холма, вились по стенам домов, изумляли клумбами, кустами, цветущими деревьями, которым не подобрать названия. И старая женщина на газоне, окликнув по-русски, протянула нам ветку сирени, пышную, запашистую, будто сорвана под Москвой, в Звенигороде, – но нет, сорвана она в Иудейских горах, в кибуце Кирьят-Анавим, десять километров от Иерусалима.

Дуся подвела нас к дереву, провела ладонью по стволу, сказала:

– Я его посадила.

Крохотная, неприметная Дуся – и неохватный гигант, макушкой под облака.

Тут, на этой земле, быстро растут деревья.

Деревья и дети…

В сорок восьмом году – в тысяча девятьсот сорок восьмом – арабы блокировали еврейские районы Иерусалима; приходилось с боями прорываться в город, чтобы провести колонну грузовиков с едой, боеприпасами, лекарством для больных и раненых.

Юноши еще, подростки, только что от папы с мамой – они жили в Кирьят-Анавим, выходили оттуда на прорыв дороги, погибали один за другим.

Из воспоминаний тех, кто уцелел:

– В начале войны, когда я уходил из дома, меня провожал такой взгляд матери, по сравнению с которым бомбардировка и свист снарядов – просто ерунда. Если бы она что-нибудь сказала на прощание, было бы легче. Но она молчала – говорили, кричали ее глаза…

– Я не завидовал ребятам из Кирьят-Анавим – они шли в бой прямо из дома. Перед каждым боем мама вертелась вокруг своего сына, как курица вокруг цыпленка. Если бы ей сказали: "Леа, возьми винтовку, иди в бой вместе с сыном" – она была бы счастлива… Это очень и очень мучительно, когда родители находятся рядом с тем местом, где сражаются их дети…

– Кладбище располагалось в трехстах шагах, разрастаясь с каждым днем. Один за другим ложились ребята в землю Кирьят-Анавим, в длинные ряды могил, вырытых в спешке, в перерывах между боями. Мы жили бок о бок с болью, ужасом, смертью. Мы убивали, и нас убивали…

– Погибли в боях Мирьям Шахор, Меир Вайнштейн и Арье Ледер…Погиб и Асаф Шахнаи, стройный, глаза лучистые, прозрачные… Кто не помнит Хану Левицкую? Нежную блондинку с сине-серыми глазами. Она не пропускала ни одного боя, и ее светлые волосы выбивались из-под каски… Хана Левицкая тоже погибла…

– Мы были утомлены до предела, издерганы. Усталость проникала в душу. Всё меньше нас становилось, всё меньше… Оставшихся в живых можно было по пальцам пересчитать. И оттого – бездонная усталость, безразличие и отупение, лишь бы дали, наконец, выспаться…

– Мы возвращались с операции, как в свой дом, пели, варили кофе – если, конечно, он был у нас. А иногда даже танцевали, чтобы стряхнуть с себя тяжелые переживания. Однажды в Кирьят-Анавим, в самые черные дни войны, мы закружились ночью в бешеной пляске. Это была единственная ночь без похода, без операции, и мы плясали до самого рассвета…

У каждого народа есть инстинкт самосохранения.

Должен быть.

Обязан.

И горе той нации, которая потеряет его, горе ей!

Дети уходили воевать и погибали – у Дуси детей не было.

Своих детей.

На Песах она пригласила нас в кибуц.

Удобно ли, спросил я, нам, посторонним людям, принять участие в праздничном вечере? Войти в их столовую, сесть за стол, а нас будут кормить, ухаживать за нами – удобно ли это?

Дуся даже не поняла вопроса, пришлось его повторить.

– Это мой дом, – сказала. – Другого у меня нет. Разве я не могу пригласить друзей на ужин? Вы же к себе приглашаете.

Мы приехали.

Вошли в зал, где стояли накрытые столы с табличками.

На одной из них было помечено: "Дуся и ее гости".

Она прожила долгую жизнь, работала вместе со всеми, вместе со всеми недоедала в скудные времена и умерла за девяносто.

Лежит на том же кладбище, где погибшие в сорок восьмом году.

Там она, там и они.

Дуся и дети. Самому младшему – пятнадцать лет.

Прихожу изредка.

Отмываю плиту на ее могиле.

Кладу камушек, – кто еще положит?

Это она напевала нам, товарка Дуся из Полтавы, слабым, чистым голоском:

...и остались только

две увядших розы‚

две увядших розы

в синем хрустале...

Одна была белая-белая‚

как попытка несмелая‚

а другая алая-алая‚

как мечта небывалая...

А больше сказать нечего.

Жил в Северной Италии…

…еврейский мальчик, учился вдалеке от дома, писал родителям письма на иврите.

Шел 1570-й год. Было мальчику десять лет, и он сообщал:

"Известие это услышал я, и взволновалось нутро мое, и испугался я страхом великим, жарко сделалось у меня на сердце, ужас объял меня, точно роженицу перед схватками, – враг войско свое послал. А глашатаи объявили, чтобы все жители города, конные и пешие, лучники и щитоносцы, были готовы в нужный день и час выступить на войну и сражаться, и преследовать вражеские силы…

Да послужит это предостережением тем, которые хотят нас уничтожить, и пусть исчезнут они все…"

Прихожу домой, открываю дверь, вижу «Анемоны в войну», акварель на стене.

Ителла Мастбаум, художница.

1991 год.

Война с Ираком.

Та странная война, в которой мы не участвовали, но ракеты на нас падали.

Ночами гудели сирены, и надо было просыпаться, спешно натягивать противогазы, дожидаясь команды "Отбой".

Театр "Шалом" оказался на гастролях в Израиле, и Левенбук коротал у нас ночи с противогазом на голове. Тот самый Левенбук: "Радионяня, радионяня, есть такая передача…"

Была такая передача.

Вёл ее неповторимый Николай Литвинов и старинные мои приятели – Александр Лившиц и Александр Левенбук.

Захожу теперь в комнату, разглядываю на стене рекламный плакат.

Господи, до чего они молодые на нем, Лившиц-Левенбук!

Как им хорошо на этом плакате!

И на груди у каждого крупно – РАДИОНЯНЯ.

Жили у бабуси

два веселых гуся…

Два веселых еврейских гуся…

…чтоб всем ребятам, всем трулялятам было веселей!

И взрослым, кстати, тоже на их эстрадных концертах.

А времена менялись, а отношения усложнялись, и общий проторенный путь разделился надвое, чтобы уже не соединиться.

Алик Левенбук ходит по Москве.

Саня Лившиц похоронен в Нью-Йорке.

Между ними Атлантический океан…

Висит в той же комнате печатный лист с выставки.

Отец с сыном на нем. Шаловливый козленок. Домики неприметного местечка. Радуга с небес – надеждой на спасение.

Эль Лисицкий. Иллюстрация к песне "Хад гадья", 1919 год.

Эту песню евреи поют на Песах, по окончании праздничного вечера.

"Хад гадья", "Один козленок" – в переводе с арамейского языка.

О том, как отец купил сыну козленка.

Пришел кот и загрыз козленка…

Пришел пес и укусил кота…

Пришла палка и наказала пса…

Пришел огонь и испепелил палку…

Пришла вода и погасила огонь…

Пришел бык и выпил воду…

Пришел мясник и зарезал быка…

Пришел ангел смерти и забрал мясника…

Пришел Всевышний и покарал ангела смерти…

который забрал мясника…

который зарезал быка…

который выпил воду…

которая погасила огонь…

который испепелил палку…

которая наказала пса…

который укусил кота…

который загрыз козленка…

которого отец купил сыну.

Что же это такое?

Отчего, празднуя исход из Египта, освобождение из рабства, следует упоминать про цепочку жестокостей?

Законоучители разъясняют: козленок – символ еврейского народа, а прочие персонажи песни – народы, которые завоевывали Израиль. Те, кто угнетал, будут наказаны, а в конце дней Бог уничтожит ангела смерти и освободит мир от зла.

Сотни лет читаем в праздник Песах: "В каждом поколении всякий еврей обязан смотреть на себя так, будто он сам был освобожден из рабства египетского".

Рабство – у каждого оно свое.

И выбор свой.

И Атлантический океан.

Под обложкой моей книги…

…обитает Лёва Блюм, выживший в годы Катастрофы, в дни бедствия и мрака.

Лёва живет в Иерусалиме, у него жена Броня и сын Давид Мендл Борух.

Мендл – в память отца Лёвы: сгинул во рву на окраине невидного польского городка. Борух – отец Брони: дымом вознесся в Треблинке‚ робким напоминанием Небесам‚ что на земле не всё благополучно.

Давид преподает в иешиве. У него три дочери‚ восемь сыновей‚ и Броня ведет список имен‚ чтобы не перепутать внуков. Блюмы недосчитались с того помрачения многих и многих‚ но через пару поколений потомки Давида восполнят семейную потерю.

Лёва едет к сыну на автобусе и на остановке, через окно, видит под навесом феллаха, который ожидает другой автобус, чтобы за пару минут попасть в иной, загадочный мир‚ недоступный Лёве Блюму‚

Лицо у феллаха – иссохшее за жизнь‚ спекшейся землей под ногами. Руки его – шишковатые‚ стволом масличного дерева. Глаза прикрыты неспешными веками – от солнца, на которое он всласть нагляделся.

Феллах смотрит на Лёву, Лёва смотрит на него.

"Что ты здесь делаешь?" – взглядом спрашивает феллах.

"Я здесь живу"‚ – взглядом отвечает Лёва.

"Здесь живу я‚ а ты поезжай туда‚ откуда приехал. Там твое место".

"Там я уже был‚ – отвечает Лёва. – Там меня убивали".

"А здесь ты убиваешь меня".

"Я убиваю тебя‚ потому что ты убиваешь меня".

"Я старый‚ – взглядом отвечает феллах. – Я никого не трогаю".

"Я тоже старый. И мне нужен покой".

"Но почему здесь? Мир такой просторный".

"Это мое место. Здесь я живу‚ и это так".

"Так‚ да не так. Здесь живу я‚ а ты уезжай туда‚ где родился".

"Там я уже был‚ – повторяет Лёва. – Там меня убивали".

Автобус трогается. Разговор прекращается…

Как в этой стране взлетают самолеты? – ума не приложу.

Не успел разогнаться, и ты уже в другом государстве.

Как отправляются в эвакуацию, за тридевять земель?

Нет такого понятия – эвакуация.

В 1982 году, во время Ливанской войны, попали в плен шесть израильских солдат.

Их обменяли на четыре с половиной тысячи пленных арабов, и перед освобождением каждому арабу вручили письмо, в котором сказано среди прочего:

"Возблагодарите Господа, что тягостная глава вашей жизни, связанная с заключением, подошла к концу…

Мы не наивны и отдаем себе отчет, что очень скоро вам придется столкнуться с давлением и угрозами; вас попытаются вернуть на опасный путь, который принес вам столько страданий и горя...

Так не забывайте, как легко попасть в то положение, в котором вы только что были, и как трудно выйти из него…

Мы молим Бога, вы же молитесь Аллаху, чтобы не пришлось нам встретиться снова".

Девочка с винтовкой…

…мы едем к ней.

В Негев, на военную базу.

Зачем едем? А затем, что сегодня – родительский день.

Мы запаздываем, а она звонит, поторапливает:

– Что же вы? Где же вы?..

Девочке восемнадцать лет. Девочка десятый день в армии. Соскучилась по папе с мамой, по домашней еде, которую мы везем.

Много еды.

Перед воротами базы – машины на стоянках.

Сто, наверно, машин, а может, больше.

Располагаются семьями вокруг солдата или солдатки, которые десятый день в армии, потчуют маминой пищей, поглаживают и обхаживают, ревниво посматривая на других: чем они кормят?

Мы кормим Шани, у которой винтовка М-16.

Солдат боевых частей – наша девочка.

Из теплого дома в палатку. Из постели в спальный мешок, на обжигающий ночной холод пустыни Негев.

Винтовку не полагается выпускать из рук, давать кому-либо на подержание, – наша девочка поглощает домашнюю пищу, винтовка у нее на коленях.

Она поглощает – мы смотрим.

Так смотрели мы на сыновей своих, когда приезжали на базу, кормили старшего, кормили младшего, Лешу-Леонида, от которого приходили послания в первые недели службы: "Привет! Сегодня ночью я сторожил. Страшно. Всякие шорохи, кошки выпрыгивают… Днем заставили чистить туалеты. Весело. А вообще всё хорошо, в том числе и настроение".

(Брат сообщал из Москвы: "Про Лешу задают обычно одинаково глупый вопрос: он всё такой же хорошенький? Да‚ говорю‚ он всё такой же кучерявенький‚ с ангельским голоском‚ он почти не изменился‚ только крылышки выросли: он ими усы расчесывает...")

Потом подросла внучка, подрос внук: опять ездили на базы с домашней пищей, – подошла очередь девочки Шани. Как в далеком прошлом, в подмосковном детском саду, на родительском дне, когда воспитательницы с директрисой бегали вокруг и кричали:

– Перестаньте кормить! Дети только что поели!..

– Знаем мы, как они поели, – бормотали мамы, опустошая кошелки. – Что дашь сама, наверняка в ребенка попадет.

Здесь никто не бегает с криками.

Ни командир базы, ни его заместители.

А ведь могли бы тоже потребовать:

– Перестаньте кормить! Пусть идут в столовую, там много еды.

Так что из этого? Съедят нашу еду, примутся за вашу. Они молодые, у них аппетит.

А по стоянке прохаживается насытившийся солдат с винтовкой, и возле него, вплотную к нему – вся семья. Одинаковые майки по горло, на каждой пропечатано крупно: "Отец Орена", "Мать Орена", "Брат Орена", "Сестра Орена"…