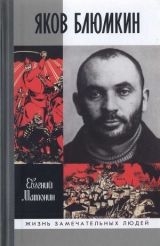

Текст книги "Яков Блюмкин: Ошибка резидента"

Автор книги: Евгений Матонин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)

«Я стал психологически активизироваться как оппозиционер…» Блюмкин как причина дипломатического скандала

В апреле 1927 года Блюмкина вызвали в Москву. Там он застал один из последних всплесков оппозиционной активности. Шла бурная дискуссия о китайской революции. Как раз в это время в ходе революции обозначился неожиданный поворот: Чан Кайши успешно объединял страну, но начал резню своих недавних союзников – коммунистов. Только в Шанхае были убиты более четырех тысяч человек. А вскоре были разорваны и дипломатические отношения с Москвой.

Большинство коммунистов во главе со Сталиным и Бухариным считали, что китайская революция носила буржуазно-демократический характер и что курс на поддержку союза китайских коммунистов с Гоминьданом был правильным. Такой же, умеренной, позиции официально придерживался и Коминтерн.

«Левые» во главе с Троцким, Зиновьевым и Радеком, напротив, считали, что нужно было «ускорять темп» революции, создавать в Китае Советы, с тем чтобы в ближайшем будущем установить там советскую власть.

В Москве Блюмкин встретился с Радеком. Он пришел к Радеку в гости, они поговорили о сложившейся ситуации, попили чаю, и Блюмкин признался ему, что разделяет точку зрения оппозиции по китайской революции. Разделял он взгляды оппозиции и на внутриполитические проблемы. Особенно по вопросам внутрипартийной демократии, которая подавляется, и перерождения партийного аппарата в бюрократический. Неудивительно – Блюмкин достаточно нагляделся на это в Монголии. Ко всему прочему добавлялись и его личные обиды. Все это перемешалось у него в причудливый винегрет, который все больше и больше приобретал вкус оппозиционности. Но, как он уверял позже, его оппозиционные взгляды никак не сказывались на его работе.

В середине мая 1927 года Блюмкин вернулся в Монголию. Здесь его ожидали новые «сюрпризы». Он очень хотел, чтобы его выбрали в местное партбюро. Не только по карьерным соображениям. Блюмкин полагал, что дополнительная власть позволит ему легче перестроить работу советских специалистов в Улан-Баторе. Для этого он развернул целую интригу.

Одним из инструкторов ГВО в Монголии работал известный советский военачальник Петр Щетинкин – полный георгиевский кавалер Первой мировой войны, кавалер орденов Святого Станислава 2-й и 3-й степени, Святой Анны 3-й степени, штабс-капитан русской армии, ставший одним из организаторов красного партизанского движения в Сибири и Забайкалье. Затем в составе экспедиционного корпуса Красной армии Щетинкин воевал в Монголии против войск барона Унгерна, а в августе 1921-го взбунтовавшиеся монгольские князья передали его отряду захваченного ими барона[57]57

После суда в Новониколаевске (Новосибирске) барон Унгерн 15 сентября 1921 года был расстрелян.

[Закрыть]. Существует фотография, на которой Унгерн и Щетинкин уже после ареста барона запечатлены вместе. Они откуда-то выходят и, похоже, о чем-то оживленно разговаривают.

Отношения между Блюмкиным и Щетинкиным были сложными. В Монголии Щетинкин находился в формальном подчинении у бывшего «неустрашимого террориста». Хотя известный военачальник вполне мог считать себя не менее легендарным человеком, чем Блюмкин, да и боевого опыта у него было гораздо больше. Однако теперь ему приходилось терпеть руководство Блюмкина и его выходки. Вряд ли все это нравилось Щетинкину.

Перед отъездом в Китай Блюмкин тет-а-тет попросил Щетинкина как секретаря партийной ячейки поговорить с несколькими советскими специалистами, чтобы на предстоящем партсобрании они выдвинули его кандидатуру в партбюро. Но план не сработал. Полпред Никифоров возразил против кандидатуры Блюмкина, заявив, что тот слишком мало занимается общественной работой и не всегда выполняет свои обещания.

Узнав об этом, Блюмкин разозлился, посчитав, что его кандидатуру продвигали недостаточно активно. Он винил в этом Щетинкина и других советских инструкторов, на которых обрушился с новыми придирками. В ответ получил чуть ли не бойкот со стороны соотечественников. Существует версия, что Щетинкину он этот случай так и не простил.

Изоляция, в которой Блюмкин оказался в Улан-Баторе, во многом была следствием его собственного поведения. Но самолюбивый Блюмкин переживал и из-за невозможности что-либо изменить своими силами. В своих показаниях позже он не зря признавался, что именно в Монголии у него начали появляться мысли о бюрократическом перерождении советского режима.

«Подогретый» разговорами с Радеком, общим положением в партии, где снова активизировалась оппозиция, и своими неудачами, Блюмкин пришел к выводу, что «внутрипартийный режим не дает необходимой гарантии для критических и инициативных товарищей и что необходимо решительно пересмотреть внутрипартийный режим». В знак протеста он решил выйти из партии.

Это, конечно, был смелый и крайне необычный шаг для человека с таким положением, которое занимал Блюмкин. Выход из партии наверняка означал бы не только отзыв в Москву, но и крах его карьеры в ОГПУ, к тому же пятно на биографии – возможно, на всю жизнь. Вряд ли он этого не понимал. Однако его эмоциональное состояние было, видимо, таково, что он написал заявление о выходе из партии и 11 августа отнес его в партийную организацию. Вот этот документ:

«Заявление Я. Г. Блюмкина о выходе из ВКП(б)

Отв. Секретарю Бюро ячеек ВКП Монголии т. И. И. Орлову

От члена ВКП с 1919 г. (старый п<артийный> б<илет>

№ 123654) Я. Г. Блюмкина

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим заявляю о своем выходе из ВКП.

Членом партии состою с 1919 г., никаким партвзысканиям не подвергался.

В партию принят постановлением Оргбюро ЦК ВКП при поддержке покойного т. Дзержинского.

Одновременно с настоящим заявлением ставлю о своем выходе из ВКП телеграфно в известность ОГПУ, представителем которого, как Вам известно, я являюсь.

Ввиду политической недопустимости доведения факта моего выхода из ВКП до сведения монголов – это по своим политическим последствиям будет не в интересах СССР – прошу настоящее заявление держать в секрете. Думаю, что единственно кому можно о нем сообщить – это т. Амагаеву (уполномоченный Коминтерна), и разве еще поверенному в делах СССР т. Берлину.

До получения указаний ОГПУ буду нормально продолжать свою работу в ГВО.

Если сочтете нужным установление над ней контроля – не возражаю.

Яков Григорьевич Блюмкин

10 августа 24 ч. 25 мин.».

Написав заявление, Блюмкин послал в Москву телеграмму: «Ввиду подачи мной заявления о выходе из ВКП(б) прошу не сомневаться в моей абсолютной преданности СССР».

«Я в состоянии очень большой усталости и глубокой совершенно незаслуженной нравственной обиды наивно полагал, что можно быть коммунистом, не будучи членом партии, и вместо того, чтобы сделать из положения партийной организации в Урге общепартийный вывод, я сделал вывод личный и при том не политический», – писал он в своих показаниях на Лубянке.

Демарш Блюмкина вызвал в ОГПУ настоящий переполох. В Улан-Батор улетела срочная телеграмма, в которой от него потребовали взять свое заявление обратно. Блюмкин тут же подчинился, пробыв, как он указывал, «вне партии три дня».

Вскоре в Монголию приехала целая делегация Центральной контрольной комиссии – высшего контрольного органа партии. Она должна была проверить его «сигналы». Возглавлял делегацию старый большевик Александр Шотман. Результат ее работы оказался для Блюмкина положительным: «Изучив на месте работу полпреда, парторганизации, совинструкторов, комиссия признала деятельность т. Блюмкина вполне удовлетворительной». Сам Блюмкин несколько «усилил» ее выводы – разумеется, в свою пользу. «Изучивши местную обстановку, даже не опросив как следует меня, <комиссия> пришла к выводу относительно моей политической и личной правоты, предложила меня немедленно ввести в бюро организации, оставила меня на работе в Монголии и выразила мне полное доверие», – отмечал он в показаниях.

В любом случае он все-таки добился того, чего хотел. Даже такими рискованными и «экзотическими» для партийца способами. Чем руководствовался Блюмкин, когда затевал все это? Только личными интересами? Вряд ли. Прибывший в сентябре 1927 года в Монголию новый советский полпред Андрей Юров-Охтин сообщал в ОГПУ о Блюмкине:

«Ваш аппарат все же на ходу, и надо отдать справедливость тов. Блюмкину, плохо или хорошо, но все же держал его в своих руках. Присматриваясь ближе, в частности к личности самого тов. Блюмкина, я убедился, что он действительно единственный из всех прочих работников не потратил время, сидя в Монголии, зря. Он изучал Монголию и довольно хорошо знает ее. Я не буду касаться тех выводов, к которым он приходит, но знания у него несомненно есть, и поэтому я имел намерение создать обстановку для его дальнейшей работы, использовать максимум его опыта и знаний».

Похоже, Блюмкину действительно хотелось делать свою работу как можно лучше. Но так, чтобы его фигура оставалась в этом деле на первом плане. Это вряд ли нравилось многим советским специалистам в Монголии. Да и кому это понравится – приезжает какой-то молодой выскочка, убежденный в собственной исторической значимости, и начинает грубо и бесцеремонно баламутить теплое и уютное болото.

После отъезда комиссии Блюмкина избрали в партийное бюро. «Но сильная трещина в моем сознании от всей этой истории была толчком к тому, что я стал психологически активизироваться как оппозиционер», – признавался он в показаниях, уточнив тем не менее, что в Урге он никакой оппозиционной работы не вел.

Между тем с ним продолжали происходить различные неприятные истории.

Тридцатого сентября 1927 года при невыясненных обстоятельствах в Улан-Баторе умер или погиб Петр Щетинкин.

Советский полпред сообщил в Москву о том, что Щетинкин умер от «воспаления мозга и паралича сердца». Из монгольской столицы гроб с телом Щетинкина доставили в Новосибирск и торжественно похоронили в центре города. Однако среди родственников знаменитого «красного партизана» долгие годы жила легенда о том, что Щетинкина убили.

Его дочь в 1957 году рассказала, что Петр Щетинкин в Монголии дважды подвергался нападениям, а потом был арестован неизвестными у себя в квартире, вывезен на берег реки Тола, расстрелян и сброшен в воду. Кем были эти неизвестные – осталось загадкой. Сначала говорили о «японских агентах». Но позже тень подозрения пала и на Блюмкина. «Хвост» этой версии тянется за его репутацией до сих пор.

Отношения между Блюмкиным и Щетинкиным действительно не складывались. К тому же, как помним, являясь секретарем партийной ячейки, Щетинкин не содействовал избранию Блюмкина в партбюро. По слухам, даже возражал против этого. А Блюмкин был способен на быстрые и решительные действия. Буквально через две недели после загадочной смерти Щетинкина он в очередной раз это доказал.

Неизвестно на каких основаниях, но Блюмкин давно уже подозревал секретаря издательского отдела Реввоенсовета Монголии, беспартийного советского инструктора Нестерова в том, что он является «скрытым белогвардейцем» и «агентом японофильской правой части Монголии». И требовал убрать его из Улан-Батора, а еще лучше арестовать.

Блюмкин в итоге добился своего – 15 октября 1927 года ОГПУ прислало санкцию на арест Нестерова и его отправку в СССР. Арест нужно было согласовать с монгольской стороной. Ночью вместе с назначенным в марте 1927 года начальником штаба Монгольской Народно-Революционной армии Яковом Шеко Блюмкин отправился на квартиру к главкому армии Чойбалсану и рассказал ему о полученных из Москвы инструкциях.

Но Чойбалсан заявил, что единолично он не может решить такой деликатный вопрос, и предложил подождать до понедельника (дело происходило в ночь с субботы на воскресенье). Тогда, мол, нужно будет поставить в известность председателя Реввоенсовета, в подчинении которого находился Нестеров, и только он может санкционировать арест. После этого Блюмкин и Шеко распрощались с Чойбалсаном и… пошли арестовывать Нестерова. К понедельнику его уже не было в Улан-Баторе – он был отправлен самолетом в СССР.

Возмущенный Чойбалсан жаловался в рапорте на имя председателя ЦК Монгольской Народно-Революционной партии (МНРП) Дамбе-Дорчжи:

«В понедельник утром в 9 часов 30 минут в военном министерстве мне доложили, что инструктор Нестеров арестован и увезен в СССР… Выяснилось, что, несмотря на мои указания о том, что на арест инструктора Нестерова следует получить разрешение у предреввоенсовета, они насильно произвели арест и отправили <Нестерова> на самолете утром и лишь после того поставили предреввоенсовета в известность…»

Этот инцидент монголы расценили как покушение на свой суверенитет. 18 октября поступком Блюмкина и Шеко бурно возмущались на специально созванном заседании ЦК МНРП. Было принято постановление о снятии их со своих постов и выдворении из страны. Затем Блюмкина и Шеко пригласили на заседание правительства. Однако, выслушав аргументы виновников происшествия, министры не успокоились, напротив, распалялись все больше и больше. Раздавались возгласы: «Долой советский инструктаж! Пригласим китайцев!», «Вы скоро и нас всех арестуете и вышлете в Москву!», «Требуем обыска на квартире Блюмкина! Он создал свою внутреннюю охрану!».

Дело приняло весьма серьезный оборот. В отношениях между Москвой и Улан-Батором возник крупный дипломатический скандал. Блюмкина отстранили от дел и запретили даже входить в здание ГВО. Монголы арестовали двух советских инструкторов, которые принимали участие в проведении операции по вывозу Нестерова в СССР. Под угрозой оказалось пребывание в Монголии вообще всех советских инструкторов.

Советский полпред Андрей Юров-Охтин сообщал в секретной шифровке начальнику Иностранного отдела ОГПУ Трилиссеру о поведении Блюмкина:

«Его поведение в связи с арестом усугубило неблагоприятность обстановки настолько, что я не был в состоянии спасти его. Свое самолюбие он ставит выше, чем ликвидацию конфликта в пользу его и Вашего ведомства. Вызванный на допрос к монголам, он вместо спокойствия, выдержки и признания своей ошибки вступил с ними в дипломатические переговоры. Затем я предложил ему подать 24-го числа рапорт монгольскому правительству, имея в виду определить и значительно смягчить предстоящее решение правительства и тем самым твердо сохранить должность главного инструктора. Он этого предложения не выполнил, ссылаясь на то, что ему для этого нужно получить специальные директивы Москвы… Таким образом, вопрос о дальнейшей работе тов. Блюмкина в Монголии приходится считать окончательно отпавшим, и на эту тему дальше беседовать не стоит».

В конце октября 1927 года монгольская делегация прибыла в Москву на празднование десятилетия Октябрьской революции. Однако с собой делегация везла не только подарки и поздравления, но и официальное постановление ЦК МНРП по делу Блюмкина и Шеко. Документ был передан в Исполком Коминтерна, а 1 ноября его получили Сталин, Бухарин и Трилиссер.

В ноябре Блюмкина отозвали из Монголии.

«ПЕРСИДСКИЙ КУПЕЦ» И ДРЕВНИЕ КНИГИ

«Психологические раны были очень свежи». Между ОГПУ и оппозицией

В Москву Блюмкин ехал в скверном настроении. «Мне было жалко, что большая работа, проделанная мною в Монголии и за ее пределами в течение года и являющаяся частью огромной работы, рассчитанной на три года, что она была сорвана, поставлена под удар из-за ареста Нестерова», – писал он. Но не только это было причиной переживаний. Блюмкин понимал – вряд ли его на Лубянке ждет торжественная встреча. И еще – до Монголии доходили печальные известия о судьбе московской оппозиции. Она была практически разгромлена.

В 1926–1927 годах оппозиционеры попробовали объединить свои силы и совместно дать бой Сталину и Бухарину. «Правым», как они говорили. Так называемая «Объединенная оппозиция» состояла из сторонников Троцкого, Зиновьева и Каменева, осколков еще раньше разгромленной «Рабочей оппозиции» Александра Шляпникова, а также, недолго, вдовы Ленина Крупской[58]58

Н. К. Крупская вышла из оппозиционных рядов в мае 1927-го, когда начался сбор подписей под документом объединенной оппозиции «Заявление 83-х» (выражавшее разногласия с руководством партии и страны). Крупская написала письмо Г. Е. Зиновьеву, в котором сожалела по поводу «бузы», поднятой в партии, и ставила это в вину лидерам оппозиции. В ответ Л. Д. Троцкий писал ей: «Мы будем плыть против течения, даже если Вы вслух повторите… слово „буза“. И никогда мы не чувствовали так глубоко и безошибочно своей связи со всей традицией большевизма, как сейчас… когда мы и только мы подготовляем завтрашний день партии и Коминтерна». Взгляд на завтрашний день будет конкретизирован ими к сентябрю в «Проекте платформы большевиков-ленинцев (оппозиции) к XV съезду ВКП(б)»: вернуть в партию исключенных оппозиционеров, подтвердить курс на международную революцию, прекратить борьбу против левого крыла в Коминтерне и т. д. Так оппозиция дала себе название – «большевики-ленинцы», противопоставив себя «сталинцам», объявившим в качестве генерального курса ВКП(б) теорию построения социализма в одной стране (а «мировую революцию» оставив пока лишь в риторике); эту теорию оппозиция заклеймила как мелкобуржуазную. – Прим. ред.

[Закрыть]. К этому времени лидеры оппозиции – Троцкий, Зиновьев и Каменев – лишились почти всех руководящих государственных постов, хотя пока оставались членами ЦК и даже Политбюро.

Но на июльском и октябрьском пленумах ЦК компартии в 1926 году Троцкого, Зиновьева и Каменева вывели из состава Политбюро. Троцкий с возмущением говорил, что против оппозиции применяют «черносотенные» методы работы и в президиумы собраний с мест подают записки такого рода: «Троцкий отвергает возможность построения социализма в одной стране, потому что из-за своей национальности не верит в силу русского народа». В ответ на это Сталин заметил: «Мы боремся против Троцкого, Зиновьева и Каменева не потому, что они евреи, а потому, что они оппозиционеры».

Интересная деталь – в архивах сохранилась записка поэта Демьяна Бедного, направленная Сталину 8 октября 1926 года:

«Иосиф Виссарионович!

Посылаю – для дальнейшего направления – эпиграмму, которая так или иначе должна стать партийным достоянием. Мне эта х…ня с чувствительными запевами – „зачем ты Троцкого?!..“ надоела. Равноправие так равноправие! Демократия так демократия!

Но именно те, кто визжит (и не из оппозиции только!), выявляют свою семитическую чувствительность.

Демьян Бедный».

Дальше следовала сама эпиграмма.

В ЧЕМ ДЕЛО?!

Эпиграмма

Скажу – (Куда я правду дену?) —

Язык мой мне врагов плодит.

А коль я Троцкого задену,

Вся оппозиция галдит.

В чем дело, пламенная клака?

Уж растолкуй ты мне добром:

Ударю Шляпникова – драка!

Заеду Троцкому – погром!

С начала 1927 года борьба в партии неуклонно нарастала. Кульминацией стала попытка оппозиции провести 7 ноября, в день десятилетия Октября, «параллельные» демонстрации в Москве и Ленинграде. По случаю юбилея Красная площадь была празднично украшена. В номере от 30 октября «Правда» сообщала:

«На Красной площади по обе стороны мавзолея будут протянуты два огромных стяга со светящимися цифрами: „1917–1927“. В воздухе на тросах, протянутых от Спасской башни до Лобного места и Здания ВЦИК, будет вывешен лозунг, ночью освещаемый прожекторами. На площадке Лобного места будет установлен макет броневика с надписями, характеризующими боевую работу Красной Армии…»

Но и оппозиционеры тоже готовились. 7 ноября, когда колонны демонстрантов проходили по Тверской к Красной площади, на балкон дома на углу Тверской и Охотного Ряда (бывшая гостиница «Париж») вышли лидеры оппозиции и вывесили на балконе портрет Ленина и красное полотнище с лозунгом «Назад к Ленину!».

Группы оппозиционеров несли в общей процессии свои плакаты: «За подлинную рабочую демократию», «Повернем огонь направо – против нэпмана, кулака и бюрократа», «Против оппортунизма, против раскола – за единство ленинской партии» и т. д.

Один из организаторов оппозиционной акции Иван Смилга отмечал, что демонстранты дружно отвечали на приветствия с балкона, но потом распорядители демонстрации «стали отделять из проходивших колонн небольшие отряды вооруженных свистками, пищалками, огурцами, помидорами, камнями, палками и пр. <…> Скопившиеся под балконом, под руководством съехавшихся властей, стали свистать, кричать „Долой!“, „Бей оппозицию!“ и бросать в стоявших на балконе товарищей Смилгу, Преображенского и др. камнями, палками, щепками, огурцами, помидорами и пр.».

Через некоторое время группа людей ворвалась в здание и попыталась вытащить с балкона оппозиционеров, избив некоторых из них.

В то же время у Александровского вокзала, где собирались колонны демонстрантов и куда приехали на автомобиле Троцкий, Каменев и Муралов, несколько человек набросились на них. При этом раздалось несколько выстрелов. «При отъезде машины с вождями всемирной революции эти фашисты забрасывали их яблоками, булками, грязью и всем, что у них было», – сообщал один из оппозиционеров.

В районе Красной площади и других местах происходили столкновения – агенты ГПУ, красноармейцы и сторонники большинства вырывали лозунги и плакаты у оппозиционеров.

Наиболее горячие головы среди сторонников Сталина даже посчитали эти события «попыткой переворота». Как бы там ни было, но объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) исключил Троцкого и Зиновьева из партии, а Каменева и Раковского – из ЦК. На XV съезде партии, проходившем со 2 по 19 декабря, из партии были исключены еще 75 активных оппозиционеров, включая тех же Каменева и Раковского. Председатель Совнаркома Алексей Рыков на съезде заявил: «Нельзя ручаться за то, что население тюрем не придется в ближайшее время несколько увеличить». Из Сталинграда (как в 1925-м стал называться Царицын) делегатам съезда в качестве подарка прислали метлу. Рыков вручил ее Сталину со словами: «Я передаю метлу товарищу Сталину, пусть он выметает ею наших врагов». Самого Рыкова спустя десять лет тоже «вымели» – его расстреляли в 1938-м.

* * *

Все эти бурные события конца 1927 года Блюмкин застал лишь частично. «Это было уже после демонстраций оппозиции, – вспоминал он. – Самый же факт апелляции оппозиции к беспартийным массам я усваивал с большим трудом и не разделял ее». Но теперь ему предстояло думать: что делать? Как совместить службу в ОГПУ с его оппозиционными настроениями? Скрывать ли их от руководства? Или, наоборот, сделать демонстративный шаг и уйти из «органов»?

Впрочем, позже в своих показаниях Блюмкин утверждал, что руководство ОГПУ было информировано о его оппозиционных настроениях еще в то время, когда он находился в Монголии. «ГПУ знало мои шатания», – утверждал он.

Здесь, скорее всего, Блюмкин не врал. Действительно, сразу после возвращения в Москву он встречался с новым главой ОГПУ, сменившим на этом посту умершего в 1926 году Дзержинского, Вячеславом Менжинским, а также с Трилиссером и Ягодой. Что касается его службы в Монголии – то всё обошлось. Ему попеняли на недостатки в поведении и попросили написать отчет о работе. С его оппозиционной деятельностью всё оказалось сложнее. Блюмкин заверил начальство в своей «чекистской лояльности», но полностью от оппозиции не отмежевался. Он признавался, что для него самого такая терпимость оказалась «неожиданной».

Его судьба решилась довольно быстро – Блюмкина решили оставить в закордонной разведке. Все-таки в делах оппозиции к тому времени он еще активно поучаствовать не успел, и как разведчика его, вероятно, ценили высоко. Да и времена в 1927 году были еще относительно лояльные.

Блюмкину предложили отдохнуть и подлечиться в санатории. Это было кстати – он и сам чувствовал себя не очень хорошо. Сказывались последствия петлюровских побоев, кочевого образа жизни, да и алкоголь сыграл свою роль. Медицинская комиссия рекомендовала ему двух-трехмесячный отпуск с лечением.

До того как отправиться на отдых, он установил связь с оппозицией (Блюмкин утверждал, что об этом он тоже проинформировал своих руководителей по ОГПУ). Он встречался с видными троцкистами Львом Сосновским (бывшим редактором «Красной газеты», «Гудка» и «Бедноты») и Михаилом Богуславским, которые рассказали о его «смене курса» самому Троцкому. Оппозиция думала, как ей лучше всего использовать Блюмкина. Большинство склонялось к тому, что он мог бы стать полезен в будущем для нелегальной работы, если дело дойдет до нее, а пока ему рекомендовали особо не распространяться о своих взглядах.

Блюмкин оценивал ситуацию в лагере оппозиции как «полнейшую сумятицу по части организационных перспектив». Одни думали о нелегальной работе, другие готовились к арестам, третьи считали, что нужно подчиниться решениям партии. Такая неопределенность, утверждал Блюмкин, «меня, человека, привыкшего к организационной четкости, расхолаживала».

Сосновский предложил Блюмкину информировать оппозицию о том, что происходит в ОГПУ. Он не то чтобы прямо отказался от этого, но особо ничего ценного не сообщил.

Позже, уже на Лубянке, он напирал на то, что и при всем желании не мог бы сообщить оппозиции ничего ценного. Ведь у него практически не было контактов с сотрудниками из тех отделов, которые занимались троцкистами, зиновьевцами и прочими «отщепенцами». «Как работник закордонной части ИНО я никакого отношения к материалам других отделов не имел, никогда не получал и не видел общеинформационных сводок ОГПУ», – писал Блюмкин. Да и вообще – «общая чекистская сдержанность и скрытность сама по себе достаточное препятствие для информирования».

Но кое о чем он все-таки информировал оппозицию. Как признавался сам Блюмкин, на квартире у Сосновских он, например, «рассказывал вещи полусплетнического характера». Однажды он узнал, что руководителям ОГПУ «известны какие-то мероприятия оппозиционеров… по подысканию квартиры для Зиновьева». Об этом Блюмкин сообщил Сосновскому в «шутливой форме». В другой раз он слышал на работе разговоры о том, что в одной из иностранных миссий расценивают внутрипартийную борьбу как «симптом падения советского режима», и рассказал об этом Сосновскому. Когда Блюмкина собирались направить в Якутию, для подавления антиправительственного восстания, он тоже сообщил об этом оппозиционерам, хотя в Якутию он так и не поехал. «Величайшая невинность, мизерность и случайность этой „информации“ сама по себе достаточно очевидна», – считал он.

К тому времени Сосновский и его жена Ольга, как и многие другие оппозиционеры, были фактически лишены средств к существованию. По словам Блюмкина, они интересовались, не может ли он дать им денег, и сожалели, что «не позаботились припасти денег на черный оппозиционный день». Он пообещал «распродать некоторые личные вещи и соответственно дать».

Между тем в январе 1928 года лидеров оппозиции начали высылать из Москвы. Троцкого выслали в Алма-Ату (он отказался идти на вокзал добровольно, и агентам ОГПУ пришлось выносить его из квартиры на руках), Каменева – в Калугу, Зиновьева – в Казань, Раковского – в Астрахань, Радека – в Тобольск, Преображенского – в Уральск, Ивана Смирнова – в Новобаязет в Армении, Сосновского – в Барнаул и т. д. Блюмкин с Сосновским попрощался по телефону. После его высылки он несколько раз встречался с его женой, и на этих встречах она якобы опять просила его дать денег.

Может быть, так оно и было, а может быть, Блюмкин преувеличил свое участие в делах Сосновских, а заодно выставил семью оппозиционеров в не очень выгодном для них свете. Сделать это он вполне мог – свою «исповедь», как помним, он писал в тюрьме на Лубянке, «разоружаясь» перед партией и ОГПУ. Зная к тому же характер Якова Григорьевича и его склонность выпячивать роль своей персоны в тех или иных событиях, не так уж трудно в это поверить.

* * *

Положение Блюмкина в это время казалось весьма двусмысленным. На Лубянке знали о его контактах с оппозиционерами, оппозиционеры знали, что он служит в ОГПУ. И тем и другим он говорил о своей лояльности. Что стояло за таким поведением? Выполнял ли он задание своих руководителей с Лубянки, в чем его заподозрили некоторые сторонники Троцкого? Или же задание Троцкого? Либо действительно, как Блюмкин пытался уверить следователей, он искренне «запутался» и колебался между долгом и симпатиями по отношению к оппозиции, пытаясь остаться честным перед всеми? Наверное, точного ответа на этот вопрос уже не получить никогда…

Впрочем, не он один, наверное, испытывал подобные чувства. Многих «сталинцев» и оппозиционеров объединяли годы совместной революционной борьбы, знакомства и даже дружбы, так что разорваться между приверженностью партии и старыми друзьями было не так уж легко. Характерный пример. В 1929 году в Липецк из Москвы выслали сторонника Троцкого, известного критика и литератора, первого главного редактора первого советского «толстого» журнала «Красная новь» Александра Воронского. За несколько часов до отъезда ему позвонил Орджоникидзе и попросил приехать к нему домой – в Кремль, поговорить. Они долго сидели за столом, вспоминая минувшие годы дружбы, и, уже прощаясь, Орджоникидзе сказал Воронскому: «Хотя мы с тобой и политические враги, но давай крепко расцелуемся». Оба погибнут в 1937-м: Орджоникидзе по официальной версии – от сердечного приступа (по неофициальной – застрелился), ну а Воронского расстреляют.

В марте 1928 года, выполняя предписание врачей, Блюмкин уехал лечиться в Кисловодск. Почти полтора месяца он восстанавливал здоровье в санатории «имени 10-летия Октября». Затем перебрался на Черное море, в Гагры. Но и на отдыхе, как он уверял, его мучили мысли о том, как жить дальше.

В 1928 году некоторые из оппозиционеров начали раскаиваться и признавать «свои заблуждения». Их положение облегчали – Зиновьева, к примеру, назначили ректором Казанского университета, Каменева восстановили в партии и назначили начальником Научно-технического управления Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР. Вернулся из ссылки в Семипалатинске и видный сторонник Троцкого Леонид Серебряков. С Блюмкиным они были знакомы еще по 1919 году. Тогда Серебряков был секретарем Президиума ВЦИКа и членом Реввоенсовета Южного фронта. Именно от него Блюмкин получал задание по организации теракта в Сибири – предположительно, против Колчака.

Они встретились в Гаграх, куда Серебряков приехал после ссылки. Блюмкин уважал своего бывшего начальника по Гражданской и с интересом говорил с ним. Эти беседы заставили его задуматься: раз уж такие люди из оппозиции, как Серебряков, могли находить точки соприкосновения с «линией партии», значит, и он может сделать то же самое? Тем более что курс Сталина начал постепенно меняться – сворачивался нэп, начиналось наступление на кулака, на чем еще раньше настаивала «левая оппозиция». «Все это в очень большой степени смягчало мое оппозиционное настроение», – писал Блюмкин. Правда, «психологические раны были очень свежи», а особенно остро стоял вопрос об отношении к Троцкому, который и не думал каяться.

Вернувшись в Москву, Блюмкин снова оказался в положении «и нашим и вашим». О своих разговорах с Серебряковым и его настроении он сообщил председателю ОГПУ Менжинскому. Правда, по уверениям Блюмкина, его об этом просил сам Серебряков. Затем произошла еще одна встреча, которая явно оставила у него неприятный осадок.

Однажды на Большой Никитской улице он встретил жену Сосновского Ольгу Даниловну. Она как раз собиралась уезжать к мужу в Барнаул. Блюмкин, видимо, попытался через нее повлиять на позицию Сосновского, который каяться не собирался и продолжал критиковать Сталина, за что и получил в 1929 году три года тюрьмы. Блюмкин привел ей в пример Серебрякова и рассказал о беседах с ним.

Однако от жены Сосновского Блюмкин неожиданно получил резкую отповедь. Он рассказывал, что она упрекала его в том, что он так и не дал ей денег. (Опять эти деньги! Но разве он не собирался распродавать свои личные вещи, чтобы помочь им?) Думается, что главный упрек в его адрес все-таки заключался совсем в другом. «После политической части нашей беседы, – признавался Блюмкин в показаниях, – <она> заподозрила, что я агент ГПУ. Помню, как сейчас, она заявила мне „что же, в Гагры ездили разлагать, откалывать?“. Мы расстались враждебно». Кто знает, возможно, Ольга Даниловна была не так уж далека от истины.