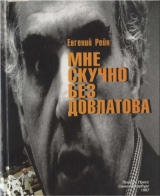

Мне скучно без Довлатова

Текст книги "Мне скучно без Довлатова"

Автор книги: Евгений Рейн

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)

ВЕРМЕЕР

А. Кушнеру

Я говорю: «Марсель,

вот Александр Великий».

И мы глядим отсель

на Дельфт, почти безликий,

поскольку он теперь

Вермеера творенье,

и нам открыта дверь

в одно столпотворенье.

А. Кушнер, Е. Рейн.

Все так же желт фасад,

и гнилостны каналы,

но триста лет назад

все кануло в анналы

и сведено на нет,

запродано навечно

за несколько монет

(искусство бессердечно).

Ну, что ты, Александр?

Ведь ты об этом грезил,

не ватник, не скафандр —

тебе достался блейзер.

И у меня такой,

повяжем общий галстук

и за другой рекой

зальем за общий галстук.

Как хорошо одним,

без жен и без дивчины,

напиться в синий дым,

три дня не брить щетины.

Вот встретимся с тобой

у Гроба мы Господня,

но не играй судьбой,

судьба по сути сводня.

Она сводила нас на

Среднем и на Малом,

она водила нас

по общим бредням шалым,

к Ахматовой вела,

в пучину Петроградской.

«Такие вот дела», —

сказал бы призрак датский.

Еще и Колизей,

и Вырица, и Нальчик.

Как тихо без друзей!

Ты понимаешь, мальчик?

* * *

В отеле «Виллидж» на канале,

где антикварный магазин,

мы как-то переночевали,

я и приятель мой один.

Он звался Кейсом, милым «фейсом»

привлек немало важных дам,

и по голландским плоским весям

мы с ним явились в Амстердам.

И тотчас он меня забросил,

скупал гашиш и героин,

и я один пять суток прожил,

совсем один, совсем один.

Скучал, играл на биллиарде,

пил пиво и голландский джин,

и пробовал бродить по карте,

совсем один, совсем один.

Я побывал у антиквара,

что первый занимал этаж,

и столько было там товара,

что впал я в безутешный раж.

Здесь были Гойя и Вермеер,

и Клод Моне и Эдуард,

но я все миллионы мерил

на биллиард, на биллиард.

Почем в Москве-то ныне Гойя?

А К. Моне, а Э. Мане?

Но никогда не знать покоя,

играя в «пирамидку», мне.

Поскольку этот стол, и лампа,

и световой над нею нимб

талантом одного голландца

уже попали на Олимп.

Что мне чужие натюрморты,

(я отдал Эрмитажу дань),

когда за столик на три морды

приносят в баре финшампань.

Поскольку ночью Кейс вернулся

и с ним прелестница одна,

он к героину повернулся,

но к рейнвейну – она.

И я остался с этой дамой

и объяснил ей, как умел,

что здесь сокрыт музейный самый

Ватто, Пуссен и Рюисдел.

Но только выпив финшампани

и вкусы исказив в душе,

я объяснил ей, что в шалмане

чтят Фрагонара и Буше.

И наконец, она согласна,

Буше ей тоже по душе,

и это было так прекрасно,

но только кончилось уже.

* * *

«Мы жили рядом. Два огромных дома

в столице этой брошенной и ныне

считающейся центром областным…»

Автоцитата это. Что ж такого?

Пожалуй, это слишком бестолково…

Но как-то надо мне начать, и это

совсем не худший способ. Два секрета —

мы жили рядом, но худая слава

водила нас налево и направо,

мы были незнакомы десять лет,

и только домовой наш комитет

сводил нас вместе возле паспортистки

по поводу квартплаты и прописки.

Ну да, нам было восемнадцать лет.

И это первый и простой секрет.

Второй был посложнее (даже слишком),

загадочный, когда своим мыслишкам

я предаюсь, то некий ужас первобытный

встает во мне, печальный и обидный.

Ее я помню резвой пионеркой,

потом одну, потом с подругой Веркой,

потом в кампашке дерзких пареньков.

Все ерунда. Не ерунда Линьков.

Он тут же жил на улице Разъезжей,

но словно обитатель побережий,

где меловые скалы и Кале…

А впрочем, первый парень на селе.

Блондин с фигурой легкого атлета,

он где-то проводил за летом лето,

в каких-то альпинистских лагерях,

где, впрочем, возмужал, а не зачах.

Он был уже студентом Техноложки,

куда на «двойке» ездил на подножке

и, изгибаясь, словно дискобол,

как уголовник мелко наколол

татуировку «Ася»…

О, сильный довод, истое причастье…

Профессорский сынок, а не шпана,

он этим чувство доказал сполна.

Он был вознагражден, как мне казалось,

но мне-то что, и все же прикасалась

ко мне при встрече истинная страсть…

Я школу кончил и однажды – шасть

в Москву на кинофакультет особый

и – поступил. И сразу стал особой.

«Москва, Москва, как много…» Но чего?

Теперь не понимаю ничего.

И вот на пятом курсе практикантом

я прикатил на берега Невы,

отмеченный сомнительным талантом,

конечно, сноб и с ног до головы

повязанный московской раскадровкой,

цедящий томно: «Эйзенштейн, Ромм…»

Но в общем одинокий и неловкий.

Нас было мало. Только вчетвером

мы вышли на опасную дорогу.

Четверка развалилась. Слава Богу!

Один уехал в глупую Канаду,

другой патриархии секретарь,

пробрался третий быстро за ограду

чего-то непонятного, в алтарь,

а может, в казино, а может просто

в избу за Аппалачами свою.

Все отболело, раны и короста,

я не о них, об Асе говорю…

«И я поднимаюсь на сто второй этаж,

там буги-вуги лабает джаз,

Москва, Калуга, Лос-Анжелос

объединились в один колхоз,

колхозный сторож Абрам Ильич

в защиту мира толкает спич…»

А в общем, братцы, этаж шестой,

я не женатый, я холостой,

зачем же ехать так высоко,

когда на первом кабак «Садко».

Но нам играет Сэм Гельфанд сам,

и мед и пиво нам по усам.

Там Бакаютов, там Карташов,

там так уютно, так хорошо.

Но там бывают Дымок, Стальной,

там Мотя с финкой и там Нарком,

ни слова больше об остальном,

уже мильтоны висят на нем.

Они изящны, они добры,

«Казбек» предложат и «Честерфильд».

И сам я думал так до поры…

Все ныне память и неликвид.

Предпочитаю этаж шестой,

оттуда виден пейзаж пустой,

и на вершину такой горы

ежевечерне мы до поры

таскаемся и – хошь не хошь,

но там просаживаем всякий грош.

Там удивительный прейскурант,

и там у каждого свой приз и ранг,

и коль не вышел на ранг Линьков,

то первый приз ему всегда готов.

Он удивителен, на нем пиджак

из серой замши, на нем нейлон,

и до чего же он не дурак,

всегда сидит он у двух колонн,

Викуля, Люля и Ася с ним,

никто не смеет к ним подойти,

Нарком, напившийся в лютый дым,

и то сворачивает с полпути.

И нам играют «Двадцатый век»,

и нам насвистывают «Караван»,

и смотрит из-за припухших век

Дымок Серега, он трезв – не пьян.

Однажды он подошел к столу

и Асю вызвал на рок-н-ролл,

и долго-долго он на полу

сидел и в угол к себе ушел.

И я бывал там, и я бывал

с приятной девочкой в табачной мгле,

и столик рядом с ним занимал

и с ним раскланивался навеселе.

И он мне вежливо кивал в ответ…

И вот однажды я пришел и – нет,

мне нету места, мой занят стол,

четыре финна за ним сидят,

четыре финна в бутыль глядят,

и я, обиженный, почти ушел.

Ну, что поделашь, финн – это финн,

он здесь хозяин, он господин,

куда мне деться, куда пойти,

шумит суббота и крайний час,

плати тут или же не плати,

администрация не за вас.

И поднимается тогда Линьков

и говорит мне: «Я вас прошу

в наш балаганчик и в наш альков,

я приглашаю вас, я так скажу…»

В четыре ночи на островах,

где свадьбу празднует «поплавок»,

Линьков на дружеских ко всем правах

глядит загадочно в потолок.

Гуляет свадьбу Семен Стальной,

через четыре года – расстрел,

а нынче гости стоят стеной,

и говорят ему «вери велл».

И млечный медленно ползет рассвет…

Где моя спутница и где Линьков?

Ну, что же, ладно, раз нет – так нет,

но Ася рядом, обмен готов.

Тем более, что у Пяти Углов

мы проживаем, она и я.

Тут все понятно, не надо слов,

и так составилась судьба моя.

На этом свете все неспроста,

недаром комната моя пуста,

недаром в этот вечер Стальной

мне подарил свой галстук «Диор»,

рассвет июньской голубизной

вползает в мрачный глубокий двор…

* * *

Давай уедем.

Давай, давай!

Куда угодно,

за самый край!

На самый краешек?

Он где? Он где?

Наставим рожки

своей судьбе!

Вокзал Балтийский,

купе СВ,

а настроение —

так себе.

Какие улочки!

О, Кадриорг!

Какие булочки!

Восторг! Восторг!

Стоишь у ратуши

(поддельный хлам),

и все же рад уже —

что здесь, не там.

Что пахнет Балтикой,

а не Москвой,

и даже практикой

чуть-чуть морской.

На рейде тральщики

и крейсера,

вот это правильная

красота.

Как я любил тебя,

о, флот, о, флот!

И гюйсы легкие

вразлет, вразлет.

Т. Бек.

И от дредноута

до катерка

моя бредовая

с тобой тоска.

Возьмите, братики,

меня с собой,

на этой Балтике

я свой, я свой.

Сейчас голландочку

приобрету

и буду ленточку

держать во рту.

Захватим Данию

и Скагеррак,

есть в Копенгагене

один кабак…

Я был там, братики,

там все о'кей.

Мы встретим в Арктике

грозу морей.

Там на корме у них

«Джек Юнион»,

эскадра строится

из двух колонн.

Вода холодная,

торпедный ад,

они из Лондона,

и – победят.

Гляди в историю,

кто прав, кто нет,

у Ахиллеса был

венок побед.

Но помнит Гектора

подлунный мир,

и Гектор брат ему,

его кумир.

Победа – проигрыш,

вот, в чем вопрос!

И это сказано

почти всерьез…

* * *

Забавно, что наша свадьба

на том «поплавке» состоялась,

где свадьба была Стального,

где рядом сидел Линьков.

Но только гостей немного,

родственников штук двенадцать,

да Асины три подруги,

пятерка моих друзей.

О трех уже говорилось,

об одном я скажу позднее,

а пятый был самый лучший,

и теперь он лежит в земле…

Все было в большом порядке:

икорка и осетрина,

и киевские котлеты,

и сам салат «оливье».

А пили «посольскую» водку,

шампанское полусухое,

а девочки – «ркацители»,

под кофе – коньяк «Ереван»…

Но было все это недолго,

в двенадцать мы были дома,

и я подарил невесте

(невесте или жене?)

колечко с приличным рубином

(я беден был,

что тут поделать?),

и все же оно тянуло

семьсот тех давних рублей.

Она не взяла колечко,

она раскурила «Уинстон»,

она мне сказала тихо:

«Так вышло, я ухожу».

Я вовсе не удивился,

мне что-то уже показалось,

последние дни невеста

была возбужденно-грустна.

Я что-то предчувствовал вроде

подвоха и катастрофы,

и все же я грубо крикнул:

«Ты что, с ума сошла, почему?»

Она собирала вещи,

укладывала чемоданы,

ведь она уже натащила

косметику и гардероб.

«Такси мне вызови, милый.

А это возьми на память», —

и тут она протянула

бумажник сафьяновый мне.

Весьма дорогую вещицу

с серебряными уголками,

с особым секретным замочком

и надписью «Мистер Картье».

И он у меня сохранился,

конечно, чуть-чуть поистерся,

но думаю, этот бумажник

переживет и меня.

«Скажи мне что-нибудь, Ася…» —

«Ты знаешь, сейчас невозможно…

А завтра с утра тебе я

подробно все напишу…»

И тут загремела трубка,

подъехал таксомоторчик,

и я чемоданы покорно

с шестого спустил этажа.

И только под свежим небом

питерского июня

так долго и одиноко

торчал у наших ворот.

Потом я вспомнил – за шкафом

стоит бутылка «посольской»,

тогда я поднялся обратно

и шторы плотно закрыл…

* * *

«Что за шум, что за гам-тарарам?

Кто там ходит по рукам, по ногам?

Машинистке нашей Ниночке Каплан

Коллективом подарили барабан».

Я услышал этой песенки куплет,

на углу в «Национале» двадцать лет,

что там двадцать – тридцать лет тому назад,

и вернулся он опять ко мне назад.

Мы сидели впятером за столом,

были Старостин, Горохов и Роом,

выпив двести или триста коньяка,

сам Олеша пел, валял дурака.

И припомнил я дурацкие слова,

когда к Асе на прощанье заглянул,

мы не виделись три года или два,

а письмо ее, как видно, черт слизнул.

Боже мой, какой восторг, какой кагал,

в тесной комнате персон пятьдесят,

и любой из них котомки собирал

в край, где флаг так звездно-синь-полосат.

Но уж я им никакой не судья,

просто было страшновато чуть-чуть,

и хотелось мне, потемки засветя,

лет хоть на десять вперед заглянуть.

Так и вышло, тот, кто здесь был гвоздем,

тот и там за океаном не пропал.

Тот, кто здесь махал угодливо хвостом,

там он хвостик пуще прежнего поджал.

Впрочем, что об этом я могу сказать?

Не за тем я затесался в тот кружок.

– Ты письмо мне собиралась написать.

– Разве ты не получил его, дружок?

– Ври, да меру знай – прощаемся навек.

– В этом деле меры нету, ты не знал?

– Что Линьков? Вот это да, человек.

Я всегда к нему симпатию питал.

– Он в Дубне, уже он член-корреспондент,

наша жизнь не состоялась, я виной.

Обожди-ка на один всего момент,

или лучше – рано утром, в выходной,

приходи перед отлетом и письмо

ты получишь. Я храню его, храню.

– Ах, какое же ты все-таки дерьмо!

Я подумаю, быть может, позвоню.

– Позвони… – Теперь, пожалуй, мне пора.

До свиданья, эмигранты, бон вояж!

Постоял я, покурил среди двора,

где шумел, гремел светящийся этаж.

* * *

«Нет в мире разных душ,

И времени в нем нет…»

Пожалуй, ты не прав,

классический поэт.

Все-все судьба хранит,

а что – не разгадать.

И все же нас манит

тех строчек благодать.

А время – вот оно,

погасшие огни,

густая седина и долгая печаль.

Ушедшие на дно десятилетья, дни,

и вечная небес рассветная эмаль.

А время – вот оно, беспутный сын-студент,

любовница твоя – ей восемнадцать лет.

А время – вот оно, всего один момент,

но все уже прошло – вот времени секрет.

И все еще стоят вокруг твои дворцы,

Фонтанка и Нева, бульварное кольцо,

у времени всегда короткие концы,

у времени всегда высокое крыльцо.

Не надо спорить с ним – какая ерунда!

Быть может, Бунин прав —

но смысл совсем в ином.

Я понимаю так, что время – не беда,

и будет время: все о времени поймем.

* * *

Всю жизнь я пробродил по этим вот следам,

и наконец-то я уехал в Амстердам,

всего на десять дней, командировка, чушь!

Но и она – успех для наших бедных душ.

И всякий день бывал на Ватерлоо я,

поскольку этот торг и есть душа моя,

я – барахольщик, я – любитель вторсырья,

что мне куда милей людишек и зверья.

О, Ватерлоо, о, души моей кумир!

Ты Илиада, ты – и Гектор и Омир!

Тебя нельзя пройти, ты долог, что Китай,

послушай, погоди, мне что-нибудь продай.

Жидомасонский знак, башмак и граммофон,

то чучело продай, оно – почти грифон,

Б. Ахмадулина, Е. Рейн. Роттердам. 1990

продай подшивку мне журнала «На посту»,

о, вознеси меня в такую высоту!

Продай цилиндр и фрак, манишку и трико,

и станет мне опять свободно и легко,

как было там тогда на Лиговке моей,

вы просто берега двух слившихся морей.

На Лиговке стоит пятидесятый год,

и там душа моя по-прежнему живет,

там нету ничего, на Ватерлоо – есть,

поэтому привет Голландии и честь.

Гуляет Амстердам, и красные огни

мерцают по ночам, забудь и помни

ты, лучший городок, в котором я бывал,

там я пропасть бы мог, но видишь – не пропал.

И вот в последний раз зашел я в Рейксмузей,

и стал бродить-гулять по залам, ротозей,

и вдруг – остолбенел – какая ерунда!

Здесь Ася на холсте, вот это да – так да!

Здесь у окна ее Вермеер написал,

но диво – кто ему детали подсказал?

Такой воротничок, надбровную дугу!

Но дальше я – молчок, ни слова, ни гу-гу.

Что Вена, что Париж, Венеция и Рим?

Езжай-ка в Амстердам, потом поговорим.

* * *

Покуда «BMW» накатывает мили,

скажи, моя судьба, тебя не подменили?

Лети, моя судьба, туда на Купертино,

какая у друзей хорошая машина!

Какой стоит денек, какая жизнь в запасе!

Выходит на порог не кто-нибудь, но Ася.

Вот скромненький ее домок в два миллиона,

и легкий ветерок породы Аквилона.

Скользит рассветный час по нашим старым лицам…

Что Купертино нам, туда, скорей к столицам,

Лос-Анжелес дымит, сверкает Сан-Франциско,

пространство – динамит, а время – это риска,

которой поделен бикфордов шнур судьбины,

какие у друзей хорошие машины!

Неужто ты ведешь свой кадиллак вишневый,

неужто Данте – это я, а ты Вергилий новый?

А впрочем, это так, а впрочем, так и надо.

Виват, мой кавардак, победа и блокада.

Все это ничего. Ни спазма, ни азарта,

и вот взамен всего – ухмылка Леонардо.

Но как тебя сумел так написать Вермеер?

Изобразить судьбу, твое письмо и веер?

Загадочный чертеж на этой старой стенке,

и разгадать твои загадки и расценки?

Что ты читаешь там? Свое письмо? Чужое?

На белом свете нас осталось только двое.

– Отдай мое письмо! Оно в твоем портфеле.

Настал тот самый час, и то, что в самом деле

случилось, расскажи. Мне надо знать сегодня,

какая нас свела и разлучила сводня.

Отдай мое письмо за коньяком, за пуншем,

обвязано тесьмой оно в портфеле лучшем,

да, я нашел его, меня навел Вермеер,

верни мне жизнь мою, ведь я тебе поверил.

Так почему его не бросила ты в ящик?

Предательский твой дух и был всегда образчик

фатальной ерунды, пророческой промашки —

за все мои труды – две узкие бумажки!

Теперь они со мной. Я пьян, пойду до спальни.

О, Боже, Боже мой, все небеса печальны

над Римом, над Москвой, над Фриско,

Амстердамом,

над худшею пивной, над лучшим рестораном.

Теперь прощай навек, пора в Нью-Йорк,

в Чикаго,

вези меня скорей, удача и отвага,

в бумажнике моем лежит твоя разгадка,

как страшен окоем, в Детройте пересадка.

* * *

Надо бы это прочесть немедля,

но отчего так долго я размышляю

и отчего мне не хочется из сафьяна

вытащить два этих листика узких?

Где мой пиджак и за пазухой там бумажник?

Но отчего я засунул пиджак в багажник?

Лучше посмотрим фильм «Голубой бархат»,

что нам прокрутят на боинге невесомом.

Лучше посмотрим свежий журнал «Хаслер»,

поговорим со студенткой-американкой,

ей Горбачев нравится: «О, пэрэстройка!»

Да я и сам с нею вполне согласен.

Вот поднесут чай ледяной «Липтон»,

вот подадут персик калифорнийский,

вот и закончили фильм «Голубой бархат»,

начали «Барсалино», что с Аль Пачино.

Вот и Нью-Йорк, а там дела, выступленья,

Бродский, Довлатов, Ефимов, Каплан, Рабинович,

Люда Штерн, Козловский и Лубенецкий,

пусть полежат в кармане два этих узких листочка…

* * *

Боинг на боинг, кирпич на кирпич,

о поднебесья Эйнштейнова дичь!

Девять часов от Москвы и – Нью-Йорк,

Вулворт на Вулворт, Мосторг на Мосторг.

Джину и тонику низкий поклон,

вот надо мною летит Парфенон.

Но говорит стюардесса: «Друзья!

Больше лететь нам на полюс нельзя.

Нет керосина, посадка сейчас.

Будьте спокойны, команда при вас».

Где мы садимся? Нью-Фаундленд тут,

сорок, быть может, посадка минут.

Бог его знает, Нью-Фаундленд что —

остров, пролив или вовсе ничто?

То ли колония, то ли страна,

впрочем, уже под ногами она.

Мы вылетали – кипел реомюр,

вышли на холод – какой-то сумбур.

Это Нью-Фаундленд, впрочем, пойдем,

веет в лицо ленинградским дождем.

Градусов восемь, а может быть – пять,

как бы до бара скорей доскакать.

В барах повсюду один образец,

бар нам и мама, но бар и отец.

Строго и чинно, светло и умно,

виски и вина, а нам все равно.

Пиво бельгийское, даже сакэ,

знать, не останемся мы налегке.

Вспомни, что было, подумай, что есть.

«Сущее – в разуме», слово и честь

этому Гегелю, вот человек

Фридрих был Гегель. Должно быть, абрек,

или, быть может, батыр и джигит,

кто его знает, он так знаменит.

Если бы Гегель явился сейчас,

я бы в минуту бумажник растряс,

дай-ка, товарищ, тебя угощу,

дай-ка тебе мою жизнь освещу.

Что это было? Туман и обман?

Что мне ответишь, ума великан?

Мне тебя нужно о чем-то спросить,

только осталось коньяк пропустить.

Слушай-ка, Гегель, скажи мне, дружок,

этот бумажник мне душу прожег.

Вот эти два заповедных листа,

а в остальном моя совесть чиста.

Гегель глядит на мое портмоне,

серый туман в трехэтажном окне.

Вынул письмо я и Гегелю дал.

Гегель читал его, долго читал.

Взял он потом зажигалку «Крокет»,

нежно мерцал переливчатый свет,

эти листы он угрюмо поджег,

пепел кружился, ложился у ног.

Что же ты, Гегель, да ты хулиган!

Впрочем, наполним последний стакан,

нас вызывают уже в самолет,

Гегель выходит в мужской туалет,

в баре совсем затемняется свет.

Что же ты, Гегель Владимир Ильич,

камень на камень, кирпич на кирпич.

* * *

И бледнеет Отчизна,

точно штемпель письма.

Предпоследние числа —

вот уж голубизна.

Что нам пишут – туманно,

и ответ – невесом.

И помечен он странно

небывалым числом.

Глянь-ка в ящик почтовый,

узкий вызов – на дне.

Синий и кумачовый

флаг кипит в стороне.

Налетай же воздушный

многоярусный флот,

ты почтарь простодушный,

бедной жизни оплот.

Пусть читают до света,

забывают, клянут,

жизни хватит, а нету

двух, пожалуй, минут.

* * *

Северный полюс, проталины, лед,

что же так низко идет самолет?

Может, авария? Нет, пронесло.

Вот и в Москве наступает число.

Нового Времени, новых разрух,

переведи-ка свой «Роллекс» и дух.

Вот Шереметьевский ржавый утиль.

Здесь моя сказка, и здесь моя быль.

Тридцать ушло в нее ровно годков,

что же сказать мне, порядок таков.

Жизнь – это жизнь. А любовь есть

любовь.

Кровь – это кровь. А морковь есть

морковь.

Есть еще новь и свекровь – но таков

вечный порядок, к нему я готов.

Ежели надо тут что объяснять,

значит, не надо совсем объяснять.

В будущей жизни увидимся, друг,

может быть, будет нам там недосуг,

снова вернуться к старинным делам,

будем гулять там, курить фимиам,

вот вылезают из брюха шасси,

Боже, помилуй нас всех и спаси,

темные тени над бедной Москвой,

что за печальный пейзаж городской,

кончено, кончено, финиш, финал,

все, что имел я, уже потерял.

Дождик осенний затылок сечет,

что миновало – уже не в зачет.

Что наше прошлое – свет и туман.

Истое, ложное – это генплан.

Что по генплану построим, друзья?

Знать это нам невозможно, нельзя.

Истина – вот – и ясна и проста.

Возле такси подставляет уста

то, что случилось, – всегда навсегда,

наша победа и наша беда.

Наше единое счастье впотьмах,

наши ботинки в наших домах,

наши котлеты на нашей плите…

Гегель лежит в ледяной темноте.

Мы пребываем в низине земли,

слушай, товарищ, гляди и внемли,

ты обручен с этой жизнью одной,

с ней ты повязан, чужой и родной,

крепкие цепи на наших руках,

в этом вертепе – все счастье, все прах.

Так позабудь тот заветный листок,

Гегель его, как ты видел, поджег,

утро в Нью-Йорке, а вечер в Москве,

все мы подвешены на волоске.

Днем в Амстердаме покой, благодать,

я вам советую там побывать.

Я вам советую как-то домой

взять и вернуться под ваш выходной,

скинуть ботинки и лечь на диван,

все остальное мираж и обман.

Книгу открыть, поглядеть на жену,

штору задернуть, остаться в плену.

Это мне Гегель в том баре сказал,

то же он в старых трудах написал.

Камень на камень, кирпич на кирпич,

Гегель, мой Гегель, Владимир Ильич.

1990