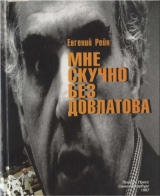

Текст книги "Мне скучно без Довлатова"

Автор книги: Евгений Рейн

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Калитку тяжестью откроют облака,

И Бог войдет с болтушкой молока.

Ты не потянешься, но ляжешь наповал,

Убитый тем, в чью душу наплевал.

И ты увидишь в черном полусне,

Скача вразброд на вещем скакуне,

В твоей спиною созданной ночи —

Мечта богов воплощена в печи.

Трубой замаскированный пилястр —

В нем прокаженные лежат в коробке АСТР.

И зимний день померк, и летний сад,

И жизни продолжается распад.

С. Красовицкий

Мастерская.

Давным-давно, пятнадцать лет назад,

по тепловатой пасмурной Москве

я шел впотьмах с Казанского вокзала,

затем, что я вернулся издалека,

из Азии, за десять тысяч верст,

где я провел два года полуссылки,

полуработы, получепухи.

Приют мне дали тетушки, и сразу

я разменял свои аккредитивы:

купил себе немецкий пиджачок

голубовато-клетчатый, ботинки

на губке двухдюймовой и китайский

шикарный плащ с названьем сильным

«Дружба» и бросился захватывать Москву.

Но город был так пуст, так непривычен,

не узнавал, не кланялся, не помнил

меня совсем, как будто я вернулся

с Большой Медведицы. И я бродил

от Сретенки к Волхонке и Полянке,

пил пиво, покупал сорочки в ГУМе

и собирался всякий день домой.

Но так и не уехал. Как-то утром

мне младшая из тетушек сказала:

«Тебе звонил вчера в двенадцать ночи

(что за манеры!) некто Кривоносов.

Он приглашал тебя прочесть стихи

по случаю…» Но случая она,

как ни пыталась, не могла припомнить.

И хорошо, что записала адрес

мне незнакомый – Сточный переулок.

«Ах, Кривоносов!» Да, я знал его.

Назад три года он явился в Питер,

где проповедовал поэзию сектантов,

пел скопческие гимны, завывал

веселые хлыстовские молитвы

и говорил, что было бы недурно

помножить их на Рильке и Рембо.

Еще на лестнице я понял, что квартира,

куда иду я, будет многолюдна,

поскольку предо мною и за мною

туда же шла приличная толпа.

Две комнаты теснили и шатали

вольнонаемники поэзии московской,

исполненные хамства и азарта,

одетые кто в рубище, кто в лучший

двубортный бирмингемский шевиот.

Как оказалось, Кривоносов был

скорее арендатором квартиры.

Присутствовал и собственно хозяин —

седобородый пьяный человек

по имени Илларион Вершинин,

который каждому пожал пребольно руку,

представившись: «Вершинин. Оптимист».

На грязном провалившемся диване

сидели девушки, и сигаретный дым

окутал их клубами, как эскадру

британскую в проливах Скагеррака

в бою, где был разбит немецкий флот.

Тут Кривоносов выступил, и вот

я выслушал хлыстовские терцины.

О. Целков в мастерской у Брусиловского.

Как вдруг поэт без видимой причины

образовал обратный ход:

«Я сифилитик благодати,

кит или физика кровати».

Назвал свой опыт Кривоносов

палиндромон, зеркальный код,

его читай наоборот,

по-иудейски справа. И сложились

слова в премилый остренький стишок.

«Такое сделать до меня не мог

никто в литературе», – объявил,

раскланиваясь в пояс, Кривоносов.

Тут громко зароптали, а за ним

стихи читали человек двенадцать.

Припоминаю меньше половины:

во-первых, Кривоносова, потом

сибиряка, что звался Ваня Дутых.

Он что-то заревел про свой задор,

сибирские таежные просторы,

тайменя и пельменя, снег и знак,

что отличает парня с Енисея

от прочего сопливого дерьма.

Он всем понравился, и кто-то

поднес ему стакан граненый старки,

и Ваня выпил и лизнул рукав.

Через четыре года в комнатушке,

которую снимал он на Таганке,

взломали дверь. Был Ваня мертв и даже

придушен, как решила экспертиза.

Закоченев в блевотине обильной,

лежал сибирский бард лицом к стене.

А через месяц на прилавки поступило

его собранье первое «Кедрач».

Потом читал Сережа Ковалевский,

изящный, томный, прыщеватый мальчик,

наследник Кузмина и Мандельштама,

эротоман, хитрец и англофил.

Его прекрасные стихи казались

мне зеркалами в темном помещенье,

в которые заглядывать опасно.

Там увидать такое можно, что потом

хоть в петлю. Лет через пяток,

под слухи, толки и недоуменья

стихи забросит он, возненавидит.

Он женится в Рязани на крестьянке,

родит троих детей и будет жить

то счетоводством, то и пчеловодством,

а позже станет старостой церковным

в своем селе на станции Ключи.

Потом читал Парфенов. В синей паре,

в американском галстуке в полоску,

плечистый, белокурый, ловкий парень.

Он пошутил довольно зло и плоско

и прочитал стишки с названьем странным

«Былина керосиновой страны».

И были все до слез потрясены.

Он намекал на то, на се, на это,

он вел себя как Ювенал, как Гейне,

как Беранже, как Дант, как Саша Черный.

Под видом керосиновой страны

он выводил такие выкрутасы!

И ловко как написано, какие созвучия:

«Бедовый» и «бидоном», «молоденькой —

молочницей»! Новатор,

ниспровергатель, первое перо!

О. Целков.

Он лизоблюдом стал и негодяем,

чиновником с уклоном в анонимку,

и перенес свой радикальный пыл

на самые обычные доносы,

и наконец засел в литературе,

в издательстве дубового покроя,

как новенький по шляпку вбитый гвоздь.

И тут ворвался опоздавший гость

и начал декламировать с порога,

не снявши куртки, замшевой кепчонки,

держа в руках студенческий портфель.

Пока читал он, у его ботинок

скопилась лужа. Шел дождь,

который мы опередили,

и он стекал с промокшего чтеца.

И я запомнил что-то в этом роде:

«У фонаря, у фонаря сойдемся мы втроем.

И ничего не говоря, куда-то побредем.

Четвертый подойдет, потом

и пятый, и шестой.

Когда же мы отыщем дом

под утренней звездой,

Нас будет сорок или сто, а может, легион.

И мы раскрутим колесо событий и времен!»

Я повернулся к бледной, сухопарой,

необъяснимо моль напоминавшей

моей соседке: «Кто это?» – «Лопатин, —

она сказала. – Юрочка Лопатин,

эксцентрик, гений, но плохой поэт».

Она была права. Мне показались

школярством эти смутные стишки.

Но сам Лопатин показался дивом.

Читал приятно, весело и быстро.

Кепчонку и портфель забросил в угол,

каких-то девочек погладил по головке,

и хохотнул, и выпил. Я подумал:

«Веселый, легкий, славный человек!»

Потом его звезда взошла заметно.

О нем рядили в Старом, Новом Свете,

печатали портретики и письма,

вещали на коротких и на длинных.

Он умер в лагере от прободенья язвы

годов примерно тридцати пяти.

Еще читали многие. Не помню их совсем.

И только навсегда запала в память

та сухопарая соседка.

Она звалася Адой Табаковой

и, кажется, читала после всех,

бамбуковый мундштук не выпуская

из длинных, узких и холеных пальцев.

Качая в такт его, она прочла

такие откровенья, что отлично

я помню ощущенье тьмы в глазах.

Ее лирическая героиня звала кого-то

голосом сирены и жестом фурии:

«Приди, приди ко мне!

Измучь, распни на коврике, на стуле,

На кресле, на кресте и на кровати.

Кусай меня, вонзайся, разрывай,

Войди в меня и выйди сорок тысяч,

А лучше сорок миллионов раз.

Своим сукном натри мне щеки, бедра,

Закрой меня собою и убей!»

И все это достаточно спокойно,

почти без выраженья, лишь мундштук

подчеркивал ямбические стопы.

Теперь она известный литератор,

любимица Детгиза, «Пионера»

и молодежных боевых газет…

Но тут Вершинин, оптимист, хозяин,

зело еще добавивший на кухне,

вдруг вышел на эстраду. «Неужели

и он поэт?» – подумал я. Нисколько.

Вершинин оказался молодцом.

«Че-чепуха. Дурацкие кривлянья.

Раззз-очарован! Вздор и пустота», —

сказал своим гостям Илларион.

«Иди ты к Богу», – закричал Парфенов.

«Вы у кого в гостях? – спросил Вершинин, —

а ну, без хамства. Слушайте сюда».

И медленно, и пьяно заикаясь,

он прочитал начало «Незнакомки»:

«По вечерам над ресто-ресто-ресто… —

кричал он, как разбитая пластинка, —

Горячий воздух дик, и дик, и дик…»

Но лишь дошел до кренделя, как сбился,

махнул рукой и выкрикнул: «Пора!

Пора и по домам…» Я обернулся.

На месте Табаковой сразу две

сквозь плотный дым фигурки различались.

Одна из дыма вдруг произнесла:

«Вы будете читать?» Я пригляделся.

Брюнетка в терракотовом костюме.

«Не буду, – я ответил, – мне мешают

мой рост и вес, размерчик сорок пятый

моих ботинок. Если бы вы знали,

как затруднительна для крупного мужчины

поэзия!» Брюнетка засмеялась.

И вдруг сказала: «Знаете, Вершинин,

ну, этот оптимист, – мой дядя.

Он мамин брат, и это я сама

его уговорила дать квартиру,

и я должна теперь ее убрать». —

«Я помогу вам. Я владею шваброй,

совком и даже половою тряпкой,

о венике уже не говорю».

В. Максимов.

И снова захихикала брюнетка.

И я заметил, как она мила.

Лицо белей японского фарфора

при густо-антрацитных завитках.

Прелестный рот с чуть вывернутой губкой,

вернейший признак сильных, даровитых,

таинственных и чувственных натур.

И темный взор, быть может, слишком

темный,

в котором можно видеть что угодно,

любую приписать ему идею,

любой безумный замысел, – а там,

за этими полночными зрачками,

уже таятся жар и пониманье.

А может, это просто мышеловка,

которая про мышку знает все?..

Когда мы вышли, два на Спасской било.

Шли через мост мы из Замоскворечья

к Остоженке, и я, как истый кавалер,

взял даму под руку, беседуя галантно.

Пустая, тепловатая Москва

листом шуршала, лужами блестела.

Мы говорили про туманный Запад.

Да что там? Чудеса. Там леший бродит.

Там Пикассо, Хэмингуэй, Стравинский,

и Фолкнер, и Шагал. Да и у нас

полным-полно талантов.

«Читали вы Платонова?» – «Читали». —

«Цветаевой Марины „Крысолова“?» —

«Читали». —

«Читали „Зависть“ Юрия Олеши?» —

«Да, все читали – это гениально». —

«Вы слышали, что Пастернак как будто

Роман закончил и стихи к нему?» —

«О, Пастернак! Вы помните вот это:

„Я больше всех обид и бед, конечно,

За то тебя любил, что пожелтевший,

С тобой, конечно, свет белей белил“?»

Переходя Садовое кольцо,

я обнял спутницу за плечи,

как бы спасая от автомобиля.

Промчался черный мерседес посольский,

повеяло бензином и духами,

ночной Европой, музыкой, простором,

артериальной кровью, клокотавшей

в телах и дизелях, венозным смрадом,

соединявшим Рим и Византию,

Нью-Йорк, Варшаву, Лондон и Москву

под безграничным дымом этой ночи.

Свистели поезда на Комсомольской,

и пролетел мотоциклист, который

был вороным и бледным, три шестерки

змеились на щитке у колеса.

И девочка с Вавиловской заставы

была ему блудницей Вавилонской.

Сверкали лакированные джинсы,

сверкал распаренный металл «Харлея».

Наездница, фарцовщица, писюха

влепилась в кожаный его доспех,

и сгинули они. По осевой

промчались «Чайки», мотоконвоиры,

ГАИ и пеленгаторы – Никита

Сергеевич Хрущев спешил на дачу.

Мы переждали их и перешли кольцо.

И самый первый ложный луч рассвета

зажегся над высотными зубцами.

Во дворике кромешном стоял убогий флигель —

наша цель. Я проводил ее до подворотни,

взял телефон. «Итак, до послезавтра».

И попрощался. Через десять лет

мы навсегда забросили друг друга,

и через десять лет в такой же час,

расставшись на вокзале

со спутницей моей, я понял:

вот и молодость прошла,

и дальше в этой непробудной жизни

нет для меня ни страха, ни греха.

1974

МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ДОВЛАТОВА

Мне не хватает его могучей фигуры у Пяти углов в Ленинграде, в таллинском Кадриорге, на улочках Гринвич-Вилледж.

Не хватает его шуток, его манеры садиться на стул задом наперед и высоко закидывать ногу в брезентовой брючине, больше всего мне не хватает его новых рассказов. Не хватает его разговоров о Фолкнере и Зощенко, о Чехове и Бродском, двоюродном брате Борисе и приятеле Грубине.

Не хватает ожидания театральной премьеры, связанной с ним, чувства, что вот-вот поднимется занавес и перед тобой предстанет неожиданное и захватывающее действие, в которое будешь вовлечен и ты сам. Он любил давать спектакли, впрочем, был и благодарным зрителем.

С. Довлатов. Нью-Йорк. 1979 или 80-е годы. (Фото Нины Аловерт)

Как-то, кажется году в 75-м, мы жили вместе в Пушкинском заповеднике, в селе Савкино. Сергей работал в заповеднике экскурсоводом. Однажды утром он разбудил меня: «Сейчас я иду проводить экскурсию. Есть идея. Хочешь поглядеть?»

Мы пошли вместе в Михайловское, его же ждала группа экскурсантов, как оказалось, учителей из Московской области. Довлатов повел их к домику няни, я пристроился в хвосте.

Перед домиком Арины Родионовны он остановился, экскурсанты окружили его. «Пушкин очень любил свою няню, – начал Довлатов. – Она рассказывала ему сказки и пела песни, а он сочинял для нее стихи. Среди них есть всем известные, вы их наверное знаете наизусть», «Что вы имеете в виду?» – спросил кто-то робко. – «Ну, вот например, это… „Ты еще жива, моя старушка?“» – и Сергей с выражением прочитал до конца стихотворение Есенина. Я с ужасом смотрел на него.

Совсем незаметно, чуть опустив веко, он подмигнул мне. Экскурсанты безмолвствовали.

Это и был довлатовский театр, одна из мизансцен замечательного иронического спектакля.

Но он мог быть и совершенно другим – восторженным, воодушевленным, безоглядным. Зачастую, причиной этого была поэзия. Поэтический вкус Довлатова был безупречен. Он и сам писал шуточные стихи. Но серьезная, большая поэзия восторгала его. Именно в такие минуты сопутствующий общению с Довлатовым иронический флер бесследно исчезал.

Как-то я ночевал у него в Квинсе, днем Довлатов решил показать мне Брайтон-Бич. Мы поехали втроем: Лена – жена Довлатова, он и я.

Это не близкий путь, да и сам Брайтон – шумный, толкливый, суматошный, где к Довлатову то и дело подходили знакомые с шутками, разговорами, приветствиями, изрядно утомил нас.

Надо было передохнуть. Довлатов вспомнил, что где-то здесь живет наш старый, еще ленинградский приятель Константин Кузьминский. Решили зайти к нему.

Кузьминский, создатель «Антологии голубой лагуны», десятитомника, где он собрал чуть ли не всю поэзию советского андерграунда, жил здесь же на Брайтоне в подвале, среди компьютеров и печатных машин в обществе трех или четырех собак, изысканных русских борзых, благодушно расположившихся среди сверхсовременной электронной аппаратуры.

Мы вытащили припасенное пиво, копченую рыбу, извинились за внезапное вторжение. Но Кузьминский ничуть не удивился, стал показывать книги, наугад открывал их, что-то цитировал.

Были там и старые стихи моих товарищей, и мои – еще 50–60-х годов. Я прочитал вслух несколько строф Горбовского, Кушнера, Красовицкого, Уродского. Довлатов тоже поглядел в книгу, потом отложил ее и стал читать наизусть. Он читал стихотворение Иосифа Бродского «Натюрморт». Голос его нарастал, и видно было, как много для него значат эти стихи, как ему открывается в них особый смысл – и всеобщий, и сугубо личный, свой собственный.

Вещь. Коричневый цвет

Вещи. Чей контур стерт.

Сумерки. Больше нет

Ничего. Натюрморт.

Смерть придет и найдет

Тело, чья гладь визит

Смерти, точно приход

Женщины отразит.

Это абсурд, вранье:

Череп, скелет, коса.

«Смерть придет, у нее

Будут твои глаза».

И тут я подумал, как много соединяется в этом человеке житейского и возвышенного. Ироническая бравада, огромный человеческий опыт и чувствительность художника, который выстроил в душе шкалу высших ценностей, обращается к ним, опирается на них, и это не противоречит его собственному искусству, подчас сниженному к быту, ерническому, включающему в себя все тона и перипетии жизни. И, в конечном счете, проза Довлатова обращена к иерархии высшего – ответственности, судьбы, Божьего промысла.

После этого эпизода на Брайтон-Бич я видел Сергея еще много раз, и казалось, что жизнь еще сведет нас на своих перекрестках, предоставит радость и полноту столь важного захватывающего ощущения – быть его другом и его читателем.

Пять лет, как его нет…

Мне не хватает Довлатова.

«МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ» [1]1

«Мальтийский сокол» – фильм режиссера Джона Хьюстона. Вышел на экраны в 1941 г. В основу фильма положен роман американского писателя Дэшела Хеметта.

[Закрыть]

Иосифу Бродскому

Вступление I

СТАРЫЙ КИНЕМАТОГРАФ

Старый кинематограф —

новый иллюзион,

Сколько теней загробных

мне повидать резон!

Это вот – Хамфри Богарт [2]2

Богарт Хамфри (1899–1957) – знаменитый американский киноактер, снимавшийся в основном в детективных фильмах.

[Закрыть]

пал головой в салат.

Только не надо трогать,

ибо в салате яд!

Вот голубая Бергман [3]3

Бергман Ингрид – знаменитая киноактриса, шведка по национальности, играла многоплановые, психологические роли. Автору безусловно известно, что главную роль в фильме Д. Хьюстона «Мальтийский сокол» играет М. Астор. Однако, по особым соображениям, в тексте поэмы эта роль передана И. Бергман.

[Закрыть]

черный наводит ствол.

Господи, не отвергнем

женственный произвол.

Жречествуй, парабеллум,

царствуй вовеки, кольт!

Грянь-ка по оробелым,

выстрел в мильоны вольт!

Ты же хватай, счастливчик,

праведное добро.

Кто там снимает лифчик?

То – Мерилин Монро [4]4

Монро Мерилин (1926–1962) – знаменитая кинозвезда. В 50-е годы стала одним из национальных символов США.

[Закрыть]!

В старом и тесном зале,

глядя куда-то вбок,

это вы мне сказали:

«Смерть или кошелек!»

Здравствуй, моя отчизна,

темный вонючий зал,

я на тебе оттисну

то, что не досказал,

то, что не стоит слова —

слава, измена, боль.

Снова в луче лиловом

выкрикну я пароль:

«Знаю на черно-белом

свете единый рай!»

Что ж, поднимай парабеллум,

милочка, и стреляй!

И. Бродский. Нью-Йорк.

Вступление IIПЯТИДЕСЯТЫЕ

Сороковые, роковые,

совсем не эти, а другие,

война окончена в России,

а мы еще ребята злые.

Шпана по Невскому гуляет,

коммерческий, где «Елисеев»,

и столько разных ходит мимо

злодеев или лицедеев.

В глубокой лондонке буклевой,

в пальто двубортном нараспашку,

с такой ухмылкой чепуховой —

они всегда готовы пряжку,

кастет и финку бросить в дело

на Мальцевском и Ситном рынке.

Еще война не прогорела,

распалась на две половинки.

Одна закончена в Берлине,

где Жуков доконал Адольфа,

другая тлеет и поныне

и будет много, много дольше.

И. Бродский и Е. Рейн

Вступление III

Дойдет и до пятидесятых,

запрячется, что вор в законе,

и в этих клифтах полосатых

«ТТ» на взводе при патроне.

Они в пивных играют «Мурку»,

пластинки крутит им Утесов,

ползет помада по окурку

их темных дам светловолосых.

Перегидрольные блондинки

сидят в китайском крепжоржете,

им нету ни одной заминки

на том или на этом свете.

Вот в ресторане на вокзале

кромешный крик, летит посуда,

бандитка с ясными глазами бежит,

бежит, бежит оттуда

и прячет в сумку полевую

трофейный верный парабеллум,

ее, такую боевую,

не схватишь черную на белом.

И это все со мной случилось

и лишь потом во мне очнулось,

в какой-то бурый дым склубилось

и сорок лет спустя вернулось.

Я вижу лестницу витую

на Витебском и Царскосельском.

Не по тебе одной тоскую —

еще живу в том свете резком.

ПОЛЧАСА ДО ТЕМНОТЫ

ТРИНАДЦАТОЕ НОЯБРЯ

Полчаса до темноты —

вот теперь давай на «ты»!

Щекоти намокшим мехом

в полусвете полудня.

Я пошарю по прорехам,

не отталкивай меня.

Здесь под балкой потолочной

темный царствует ремонт,

мимо нас туман проточный

проскользнул за Геллеспонт.

Если будем вечно живы,

то отправимся в Стамбул.

Там оливы и проливы —

сокол их перепорхнул.

В голубой весенней юбке

ты закажешь коньяка,

все туманные поступки

проясняются слегка.

И тогда под минаретом

мы припомним этот день,

ежели тебе при этом

будет вспоминать не лень,

той разрухи капитальной

коммунальный коридор,

поцелуй, почти опальный

и укромный разговор.

Как с тобой легко и жутко,

что ж ты смотришь сверху вниз?

Поднеси поближе шубку,

расстегнись и отвернись.

Я долго прожил за «Аттракционом»

в Четвертом Барыковском переулке

в Замоскворечье возле Пятой ТЭЦ.

Что значит долго? Просто девять лет.

И вот пошли отчаянные слухи,

что дом наш непременно забирают

под неопределенную контору.

Никто не верил. Вышло – точно так!

Я переехал и забыл про это.

Так что хочу тебе я рассказать?

Что кто-то там ведет свою таблицу

коварного слепого умноженья

и шулерски стасовывает карты,

чтобы потом подкинуть их в игру

и, выиграв, заливисто хохочет.

Вот и сегодня, о, совсем случайно,

я позвонил тебе после полудня

и предложил пойти куда угодно

часа в четыре,

а куда пойдешь?

Туман и мокрый снег Москву накрыли,

так отвратительно печальны рестораны,

где туго с водкой, круто с коньяком.

А выставки? Что надо – мы видали,

а прочее и видеть не хотим.

Пойдем в кино? Конечно! А куда же!

Там хорошо, там пряники в буфете,

разбавленный, слегка прокисший сок.

Тогда уж встретимся в «Аттракционе»,

днем там пустыня, вот и хорошо.

– Ты видел этот фильм? – спросила ты.

– Да, видел, я ответил, но не стану

разоблачать сюжет, погибнет тайна,

словечко лишнее – и кончен интерес.

Е. Рейн.

А впрочем, чушь, великие актеры,

да и кино… там не в сюжете суть.

А что касается меня, я так люблю

Америку годов пятидесятых, сороковых —

мужчины в темных шляпах,

двубортные костюмы, кадиллаки,

тяжелые, что ступки, телефоны,

ковры, отели, гангстеры с кобурой

под левой мышкой – что за красота!

Какой она была – никто не знает,

что стало с ней – придумал Голливуд,

а называется кино «Мальтийский сокол».

И этот фильм я видел двадцать лет

тому назад, и не поверишь, где?

В двухкомнатной квартире на Ордынке…

Там жил, а ныне выехал надолго

на кладбище Немецкое один

теперь совсем забытый человек

по имени Викентий Тимофеев.

Был у него домашний кинотеатр…

– Да, все ты врешь… – Вру, но не все,

послушай… Когда-то в молодости он

служил в посольстве киномехаником

и получил в подарок – проекционный

аппарат и три-четыре ленты, среди них

и «Серенаду Солнечной долины»,

по коей мы тогда с ума сходили,

три фильма Чаплина – «Диктатора», «Огни…»

и «Золотую лихорадку» – самый

великий фильм на свете и еще

вот этот фильм – «Мальтийский сокол».

Викентий Тимофеев, когда я знал его,

чудил в литературе, правил бал.

Он далеко ушел из кинобудки,

стал основателем журнала «Детский сад»,

уговорил сильнейшее начальство

вручить ему дошкольную словесность.

В дому его, весьма гостеприимном,

где всякий раз менялася хозяйка,

толкались молодые претенденты

на лавры Самуила и Корнея —

ужасный, доложу тебе, народ!

Кто без пальто в январские морозы,

кто без ботинок в мартовские лужи,

кто без белья под кроличьим манто —

все сочиняли что-то быстро, ловко,

случалось изредка, что очень хорошо.

И некто там надиктовал на пленку

за десять дней почти полсотни сказок,

где воевали мыши да ужи.

(Импровизатор – он был враг бумаги.)

«Уж – это гад ветхозаветный, явно,

но зашифрованный в дошкольном варианте», —

заметил теоретик Тимофеев.

Но, кажется, совсем не угадал —

тот до сих пор живет на эти сказки…

Уж там, уж сям, уже ужи в балете,

уже ужи на кинофестивале,

и даже он на форуме всемирном

был удостоен Третьего Ужа,

поскольку Первый и Второй достались

какому-то ужасному акыну,

но в этом наш ужист не виноват.

Бывали там дельцы и дипломаты,

посланцы азиатских территорий,

(что лопотали по своим делам).

Считалось шиком ящик коньяка

втащить туда по лестнице щербатой,

и потому полно девиц умелых

и дошлых дам к Викентию ходило…

Там жил и я, глядел кино и басни

рассказывал в распаренном застолье,

крутили эти фильмы день и ночь…

Но Чаплин – что ж! Он – классика,

а этот «Мальтийский сокол» – рядовой шедевр.

Но почему-то он запал мне в душу,

и полистал я старые книжонки

и раскопал, откуда все пошло.

Гроссмейстер Ордена Мальтийского когда-то

в знак преданности в Рим отправил Папе

фигурку птицы, ясно, золотую.

Но в золоте ли дело? Дело в том,

что в это золото оправили такие

рубины, изумруды и алмазы,

что даже Папа ахнул, прочитав

письмо Гроссмейстера (пергамент сохранился).

Но птица до святейшего престола

не долетела. – Но была ль она на самом деле? —

– Да, была. Была! Я думаю, Гроссмейстер

не стал бы Рим дурить. И все,

что он писал про эти камни,

все было чистой правдой. И к тому же

мальтийский адмирал признался,

что выкупил себя и всю команду

вот этим соколом, когда его эскадра

(три корабля) попала к туркам в плен.

Но все это историкам известно,

а дальше романист присочинил,

что, дескать, объявился он в России,

добрался до Орлова Алексея…

В романе сказано, что правнук Алексея,

а вместе с ним и сокол объявились

в Крыму при Врангеле, потом Стамбул,

Париж… Об этом и проведала компашка

авантюристов, рыскавших по свету,

ну, предыстория была им безразлична,

но сокола они добыть решили

и переправить через океан.

Тут, может, я сбиваюсь, так давно

я все это увидел, и время действия,

быть может, сорок первый или

до того, когда союзники

среди нормандских пляжей

сто тысяч положили под стволы

немецких раскаленных пулеметов,

гораздо раньше, чем Георгий Жуков

пробился к райху и занес приклад

над головой с непобедимой челкой.

Тогда-то вот в Сан-Франциско частный сыщик

(играет Богарт) предложил клиентке

прекрасной, словно ангелы распутства,

свои услуги (это Ингрид Бергман).

Клиентка молча выписала чек,

и дело завертелось…

Вроде кто-то

ее преследовал. И в этот самый день,

вернее, вечер помощник детектива

был застрелен в густом тумане у реки.

Полиция решила – это сыщик убрал

собрата,

но сыщик никого не убивал.

Его подставила и чуть не погубила

та самая клиентка. Вот она как раз

охотилась за соколом мальтийским,

и этот сыщик стал ей поперек.

Случайно – он и сам не знал об этом.

Запутанный сюжет, потом поймешь.

Кончай свой кофе, закрывают зал,

не то мы опоздаем…

Здесь пропускаю ровно два часа…

Стемнело, а туман еще сгустился.

– Пойдем, подышим сумрачным предзимьем

и, кстати, посетим мой переулок,

тот самый, тот, Четвертый Барыковский,

я не бывал здесь года полтора.

Вот церковь обойдем, и сразу будет

тот дом, где бедовал я девать лет.

– Ну что, кино понравилось? – Да, очень!

– Ты понимаешь, это сказка,

особенно для нас, Шехерезада,

но что-то бродит в ней на самом дне,

какой-то образ, символ и намек…

– Ты объясни, какой?

– Ты помнишь кадр: помощник детектива

в тумане ждет кого-то… Мы понимаем

по его лицу, что этот человек ему знаком

и он не опасается его.

Но главное – туман, густой туман

и люди – точно рыбы через воду…

Вот крупное лицо усталой жертвы

в намокшем барсалино набекрень.

И вдруг мы видим, как в туман вползает

неотвратимо ясный револьверчик…

…И покатилось барсалино быстро

в тумане роковом, потом пропало…

– Я поняла тебя. Да, это главное,

здесь ось, вокруг нее

и вертится вся лента…

– Постой, а где же мой старинный дом?

Дом был на месте, только на ремонте.

– Пойдем посмотрим, что там натворили.

– Пойдем посмотрим… Вроде повезло,

не слишком дело двинулось у них,

еще не сломаны полы и перекрытья,

и двери не забиты… – Так зайдем же…

– Зайдем, зайдем… – А вот моя квартира

на семь жильцов, теперь она пустует,

вот комната на первом этаже.

А под окном стоял жасмин могучий,

и был он украшеньем бедной жизни

все девять лет.

Жасмин они срубили.

Ремонт, неразбериха, переделка.

Паркета нет, но есть еще обои

и крюк с лепниной, на котором долго

покачивался абажур – его я перевез

из Ленинграда, из довоенных лет,

он видел маму и отца, убитого под Нарвой,

блокаду выдержал… Так, не споткнись,

я спичкой посвечу. Ты не находишь,

что-то есть такое, задуманное на далеком небе,

что мы попали в эту вот квартиру,

разбитую туманную пещеру?

– Конечно, нахожу. Но так бывает

всегда, они следят за нами

и подбирают крап на узких картах

и мечут без ошибки их на стол.

– Теперь послушай. Я люблю тебя,

люблю давно, с той самой глупой встречи,

в том самом суетливом тягостном дому.

Ты знаешь ведь, что я в виду имею?

– Конечно, знаю… – Я глядел, глядел

и отводил глаза… – А было все нестрашно…

– Я думаю, что было все непросто.

– Ну, это чепуха, твои химеры!

– Химеры-то как раз не чепуха,

как налетят, как на постель присядут

и все лопочут: ша-ша-ша-ша-ша!

– Но что-то есть полезное в химерах,

видать, они в свойстве с мальтийской птицей,

они, быть может, и накликали ее?

– Пожалуй, слишком просто…

– Слишком сложно…

– Пойди сюда, сними свою шубейку,

тут был крючок на стенке,

вот он цел! Смотри, какой туман,

как фонари сюда плывут

пустым жемчужным светом,

как бродят тени плавниками

зелеными на этом потолке…

– Что будем делать?

– Будем жить, как прежде, ну,

может быть, чуть-чуть, чуть-чуть иначе.

Большие перемены ни к чему.

– Нас не запрут в твоем фамильном склепе?

Там кто-то бродит под дверьми и как-то

металлом угрожающе звенит.

– Да нет, пустое, это слесарь или

ремонтник что-то подбирает,

снесет народу и стакан получит

свежайшего родного самогона.

– Как сыро, я бы выпила глоток…

– Нет ничего. Вот только сигареты.

– Я не курю…

Мы вышли на бульвар, и я подумал:

два сеанса птицы

отрезали от жизни двадцать лет…

И был еще один туманный день когда-то…

Стоял я около реки Фонтанки и ждал жену,

и подошла жена. Я заломил покрасивее шляпу,

тогда еще носили шляпы, и было это там,

где Чернышев [5]5

Чернышев мост в Ленинграде – башенный мост с декоративными цепями.

[Закрыть]сковал цепями башни над водою.

А жизнь катилась по своим ухабам,

не шатко и не валко…

Я зарабатывал чуток на «научпопе»,

в журналах детских… Радио, бывало,

передавало очерк иль куплет,

что добавляло роскоши и неги:

поездка на такси, поход под «крышу»

ресторана «Европейский»

и туфли для жены из венской кожи,

и этого вполне, вполне хватало.

А рядом были добрые друзья —

художники, геологи, поэты,

и у иных достаток был скромнее —

все это мало волновало нас.

Мы собирались в кинотеатр «Аврора»,

и до начала было семь минут.

– Пора, пошли, не то сеанс пропустим.

– Постой минутку, дай я покурю, —

жена сказала. Сумочку открыла,

размяла сигарету и затем

австрийскую достала зажигалку,

такой изящный черный пистолетик,

игрушку, привозную ерунду.

И я увидел вдруг, как зажигалка

потяжелела, вытянулся ствол,

покрылась рукоять рубчатой коркой,

зрачок мне подмигнул необъяснимо…

Я не услышал выстрела, я был

убит на месте, стукнулся башкою

о полустертый парапет моста, а шляпа

полетела вниз в мазутные потоки

и поплыла куда-то в Амстердам.

Очнулся я в Москве спустя три года

и долго ничего не понимал…

Потом сообразил – мальтийский сокол —

вот, где разгадка, все его проделки…

Бульвар московский забирался в гору

и выводил к заброшенному скверу,

затиснутому в тесноту Таганки,

затем спускался круто вниз к реке.

– Присядем здесь, немного я устала.

– Ты знаешь, если забрести в тот угол,

то там стоит какой-то старый чертик,

какой-то мрамор, может быть, остаток

усадьбы старой. Я всегда хотел

поразузнать об этом, но все заботы,

все недосуг, а впрочем, как у всех;

а я его давным-давно приметил.

Но час настал – пойдем и разберемся.

– Пойдем и разберемся – час настал!

– Вообще, я помню что-то в этом роде

у нас в дворцовых парках Петербурга,

но как-то поантичнее, получше.

А здесь-то, видимо, была усадьба

московского дворянчика, купчишки,

и он купил дешевую подделку

в каком-нибудь Неаполе лет сто тому назад.

– Да, вот она. А что все это значит?

– Вот видишь, дама, бывшая красотка,

не первой свежести, но все же хороша.

Приятная фигурка, ножки, грудки —

все так уютно, как у Ингрид Бергман.

Она глядит таким туманным взором,

доверчивым, открытым, дружелюбным

и обещающим полулюбовь и полу…

А рядом – это символы ее.

Здесь на плече была, пожалуй, птица,

но только голову ее отколотили,

а под рукой у дамы некий ящик,

и что-то в нем нащупала она.

(Ты помнишь, ящик был и у Пандоры).

И надпись есть на цоколе замшелом,

ведь это аллегория, должно быть…

Внезапно спутница моя сказала,

не вглядываясь даже в эти буквы:

– Я, пожалуй, знаю. На нем написано

«Ля традиненто», по-итальянски —

черная измена, обдуманное тайное коварство..

– Ну и ну!.. Откуда же тебе известно это?

Ты здесь бывала? – Что ты, никогда.

Но нам известно. Это «Коза ностра» [6]6

«Коза ностра» – «Наше дело» (ит.) – название одной из крупнейших итальянских мафий.

[Закрыть].

Туман, туман над всем московским небом,

в тумане вязнет куртка меховая

и челочка разбухшая твоя.

Туман бледнит парижскую помаду,

развеивает запахи «Мицуки»

и чем-то ленинградским отдает,

тем самым стародавним, позабытым…

– Ну что, пора? – спросил я.

– Да, пожалуй, сегодня было очень хорошо.

Через туман глядел я ей вослед:

расчетливо раскачивая бедра,

в распахнутой пушистой лисьей куртке

и лайковая сумка на ремне.

И вот перед последним поворотом

она через туман кивнула мне,

как заговорщица – почти неразличимое лицо —

овальный циферблат моей надежды

показывал ноль-ноль одну минуту…

Невежда, полузнайка, знаю я:

пифагорейцы точно рассудили,

что вечен круг преображенья жизни.

Но в человеческой судьбе загадка есть,

какой-то повторяющийся образ —

попробуй-ка, его уразумей.

И то, что нам показывал Викентий,

на рваной простыне, когда она

от выстрела в затылок прогорела, —

всего лишь детективный эпизод

чужого фильма… Или нет, не только.

А впрочем, пифагорейская все это чепуха…

Поскольку ход судьбы непредсказуем,

то произвол творит мальтийский сокол,

бессмысленно петляет он, и все же

всегда свое гнездо находит он.

Да, Аристотель прав, сей сокол божество:

ему готовится повсюду торжество. [7]7

Последнее двустишие есть парафраза стихотворения Батюшкова:

Все Аристотель врет! Табак есть божество:Ему готовится повсюду торжество.

[Закрыть]

1988