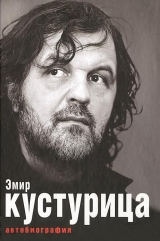

Текст книги "Смерть, как непроверенный слух (ЛП)"

Автор книги: Эмир Кустурица

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)

Отец говорил:

– Считаю, что серьезно нарушено равновесие в мире, дай мне выпить.

– Убирайтесь вон оба, разбудите ребенка.

– Что ты предлагаешь? – спрашивал моего отца человек с козлиной бородкой, и он сказал:

– Предлагаю, раз мы не можем поменять мир, надо поменять кафану [4]

– Пошли вон отсюда! – шептала мама, которую обидело, что отец сравнил наш дом с кафаной.

Отец поцеловал меня, не зная, что я не сплю, а его приятель постоянно задавал тот же вопрос:

– Что ты предлагаешь, Мурат?

Отец не отвечал, а человек встал со стула и, с трудом удерживая равновесие, заплясал как Чарли Чаплин в фильме «Золотая лихорадка». Из-за его серьезно нарушенного равновесия, его мотало, как на качелях, сначала в одну сторону, потом в другую, и так несколько раз, пока из спальной раздавались приглушенные голоса, там мама с отцом ругались из-за Насеровой измены. Отцовский друг, конечно, в конце концов потерял равновесие и зацепился за мачту Титаника. Я смотрел на это сквозь прищуренные веки и готовился как Муфтич, вратарь клуба «Сараево», прыгнуть к Титанику и предотвратить катастрофу. Корабль закачался, и уже накренился, падая, но он успел с пола схватить его за днище. И, возвращая мой корабль на радио, сказал:

– Не дай Боже случиться второму затоплению Титаника.

Я на своей тахте вздохнул с облегчением и накрылся одеялом с головой, чтобы человек с козлиной бородкой меня не видел. И именно когда, казалось, все опасности уже позади, человек с козлиной бородкой поставил точку в истории моего Титаника. Выходя, он хлопнул дверью на кухню так, что вибрация по тонкой социалистического строительства стенке передалась радиоприемнику, а с него на корабль. От этого мой Титаник упал, в падении сломал мачту, а клей из муки, оказалось, не так уж хорошо держал палубу. Перед моими глазами погибал мир. Долго я плакал той ночью и, в конце, сказал:

– Черт бы драл социалистическое строительство.

Как я в первый раз не увидел Тито.

В тысячу девятьсот шестьдесят третьем году я впервые переcек границу СФРЮ. Мы с Сенкой отправились в долгий путь в Польшу, где жила моя тетка Биба Кустурица. Муж ее, Любомир Райнвайн Бубо, был корреспондентом Танюга в Варшаве, а сама она работала в Международном Рабочем Институте. Для моей тетки это была не только вторая уже заграничная работа, но и второй муж. После развода со Славко Комарицей, генеральным консулом Югославии в Берне, она опять вышла замуж. По этому поводу я спросил отца:

– А что это значит, что тетка Биба перелезла с коня на осла?

Отец любил, когда я брал с него пример и рассуждал логически, и этот новый теткин муж ему тоже не нравился:

– Что-то, малой, многовато ты спрашиваешь для своего возраста!

Не только приятели моего отца пострадали из-за любви к матушке-России. Поскольку в школе я учил русский, многие из учеников, с которыми мы ежедневно занимались вместе, были детьми заключенных на Голом Острове [5].

– Хотел бы я работать на почте, чтобы каждый день бить штемпелем Тито по голове! – сказал мне по секрету Душко Радович, сидевший в классе передо мной.

Необычную профессию почтового чиновника, который штемпелем гасит марки с изображением Тито, он выбрал не потому, что был плохим учеником. Был он лучшим математиком школы, и все мы списывали у него домашние задания. Врезать Тито штемпелем он хотел за то, что его отец восемь лет отработал на Голом Острове... Рассказывая об этом штемпеле, он стучал кулаком по столу, сначала слегка, а потом все сильней. Похож он был на члена албанского культурно-художественного коллектива, в котором танцоры быстро впадают в транс, когда их начинает нести танец. Тщетно пытался я его утихомирить и предупреждал, что его выгонят из класса.

Я же товарища Тито воспринимал, как дорожный знак на нашей улице; потому что он присутствовал повсюду и везде был равномерно распределен. Отцовский друг инженер-электрик Сулейман Пипич утверждал, что Тито надо воспринимать как судьбу. После шашлыка в саду этого Сулеймана развернулась дискуссия о Тито. Мой отец говорил:

– Да это же обычный австро-венгерский аферист.

Инженер Пипич утверждал:

– Тито это наша судьба.

– Это чисто мусульманское понимание, у вас все судьба. Что этот Тито святой, что ли, какой-нибудь?

Как представитель технической интеллигенции, этот Сулейман в Судане пользовался плодами титовой политики неприсоединения. Заработал там денег и построил дом прямо над Башчаршией. И еще у него осталось, так что он ссудил нам денег на покупку «фольксвагена 1300».

– Я тебе, Пилич, вот что скажу, этот официантишка нам всем еще попортит жизнь, – говорил мой отец, а мама пугалась и постоянно дергала его за рукав:

– Мурат, у стен бывают уши!

– Пускай бывают, – говорил он. – Я свободный человек! А он обычный диктатор!

– Преувеличиваешь, Муро, – шептал инженер Пипич.

– На самом деле в сорок восьмом он сказал Сталину ДА, а мы-то все думали, что это было НЕТ. Его «Нет» означало «Да» Ялте, потому что там все уже давно было обговорено, а он тут корчил нам из себя героя. Все это обычная мимикрия!

Я не знал, что такое мимикрия, но слово диктатор было мне известно из фильма Чарли Чаплина. Хотелось мне понравиться отцу, и я спросил:

– Это, папа, значит, что он как Чарли Чаплин?

С опаскою ожидал я ответа, но отец сказал:

– Еще смешней, сынок, и гораздо печальнее!

Отец не любил Тито за то, что большинство его товарищей по партизанским временам, из-за их горячей любви к русским и Советскому Союзу, оказались на Голом Острове. Мой отец говорил маме:

– Он (Тито) невинных людей послал на Голый Остров, чтобы отмыться самому. Это же он сам их и учил любить Сталина и Россию. В этот лагерь на Адриатике Тито слал своих противников, чтоб отучить их от любви к Сталину. Он считал, что это лучший метод их перевоспитания, это он от Сталина научился, который тоже своих соперников ссылал в концентрационные лагеря.

Мой отец не пострадал из-за резолюции ИБ [6], но был из Белграда возвращен в Сараево. По всему судя, страдал он по какой-то другой причине – одни страдают из-за ИБ, другие из-за ЕБ... Но главное, что в те времена возвращение из Белграда было для государственных чиновников наказанием. Мне он сказал, что причиной возврата была дружба с тогдашним зятем, который тоже подставился, когда Тито перестал любить Сталина. Лучше всего о моем отце сказала мама:

– Добрей моего Мурата не сыщешь, вот он и предается порокам, чтоб передохнуть от своей доброты.

Отец работал на госслужбе и доволен ей не был. Был он начальником Министерства информации Социалистической республики Боснии и Герцеговины, а потом и зам.министра. Хорошо знал английский, но больше всего нравились ему русские песни.

В этот вечер, после обсуждения Тито, я заснул у мамы на коленях, а отец пел «За Байкалом». Вместе с запахом жира с мангала, в сон мой проникла Снежана Видович. Она и раньше появлялась под звук русских песен, но на этот раз, в саду инженера Пипича, была она в совсем другом образе. Одетая в подвенечное платье, несла с собой какой-то обрубок орехового дерева. Узнал я в нем факел титовой эстафеты, которую пионеры, комсомольцы, крестьяне и рабочие, вручали Тито на день рождения.

– Это Титова эстафета, – сказала она мне. – А мы с тобой должны вручить ее Тито на его день рождения!

– А чего ты в свадебном?

Она ответила:

– Потому что мы с тобой станем мужем и женой!

Я сказал:

– Жениться согласен, но эстафету вручить не смогу, никак не получится, я же никакой не отличник, это первое, а второе: я Тито лично не знаю, видел его только на фото.

– Так, значит, не хочешь на мне жениться? – спросила Снежана, а я стал оправдываться:

– Как же не хочу, да я ради нас двоих готов на все!

– Тогда решай. Если хочешь моей руки, возьми эстафету и иди со мной, а если нет, то я пойду одна, а ты ищи себе другую жену!

Взял я эстафету в одну руку, другой схватил Снежану, и мы побежали вниз по Логавиной улице. Все вокруг взволнованно кричали: Тито! Тито! Все как наяву и я, ошалевший как угодивший в революцию Чарли Чаплин, смотрел по сторонам, держал в руках ту самую деревяшку и, наконец, проникся народным весельем, радостью, перешедшей из яви в мой сон. По аллее пошли мы к стадиону Кошево. Но там Тито не оказалось.

Снежанин папа, полковник Видович, тот, который с бровями как жестяные козырьки, вышел из толпы и сказал:

– По соображениям безопасности вынужден был изменить маршрут передвижения Тито, чтоб не получилось, как с Францем-Фердинандом! [7]

Полковник шепнул мне на ухо:

– Сидит дед в гостинице «Загреб» на Мариином дворе и ждет вас там, детки, поспешите!

Нашли мы его в прокуренном зале гостиницы, играющим в покер с толстой кубинской сигарой в зубах. Около Тито сидел какой-то карлик, чья голова была обмотана скатертью. Был тут и человек в белом, с шапочкой как у пекаря Кесича на голове, и один высокий арап. Остановились мы у стола Тито, взволнованные и запыхавшиеся, и он сказал:

– Здравствуй, маленький Кустурица, ну как же ты вырос, ничего себе!

А этот со скатертью на голове и арап говорили:

– Машалла, машалла, – а третий не говорил ничего.

Вместо порученного текста о любви, я, внезапно, эстафетой из орехового дерева ударил Тито по голове и заорал на него:

– Разве мы не договоривались, что ты будешь ждать нас на Кошево? Отвечай, диктатор хренов!

Ударил я его раз, другой, три раза. Кричал я во сне:

– Это тебе за Шибу Крвавца, это за Зулфу Бостанджича, за всех папиных товарищей, диктатор хренов!

Снежана Видович внезапно подобрала подвенечное платье и стала бить его ногами, а он только прикрывался.

– Почему не подождал нас, диктатор! Отвечай!? Отвечай!? – кричал я и в конце концов проснулся.

– Что с тобой, сынок? – спросила меня мама, а я ей ответил:

– Ничего, приснился мне Чарли Чаплин!

По пути домой отец за рулем машины часто смотрел в зеркало на мое лицо. Потом подмигнул и сказал:

– Ты мой сынок!

Это был для меня значительный момент.

Хотя значения этого слова я не понимал, но все же мне было обидно, что я еще не достиг половозрелости, как мои родственники: Эдо, Дуня, Сабина и Аида. Все они жили в большом доме дедушки на улице Мустафы Голубича дом 2. Этот дом был куплен на сбережения и приданое, которое дед все же получил после тайной свадьбы. Только вот не понимал я, на какие средства умудрялся он содержать такую громадину, которую построил какой-нибудь барон, судя по фонтану, сейчас заросшему бурьяном, и просторной террасе с мраморным полом.

Мама объяснила мне:

– С аренды, сынок.

Не знал я, что это значит, но видел, что живут там две семьи, которых зовут по-другому. Это были съемщики. Одни жили на втором этаже, у входа в большой коридор и звались Котниками, а другие назывались Бегичами и жили внизу.

Фасад этого дома потихоньку разрушался, но, как всегда бывает с красотой, обветшалость только подчеркивала ее, и здание запомнилось мне как самое в моем детстве чудесное.

Отец мой не был против, чтобы мы проводили в том доме выходные, но говорил:

– Везде в мире люди женятся и уходят от родителей, начинают собственную жизнь, а твоя семья, Сенка, живет в средних веках. Никак не оторвутся они от материнской юбки.

Был это один из редких случаев, когда мама соглашалась с отцом.

– Нету жизни в коммуналке, – говорила она и была горда нашей полуторакомнатной квартирой.

А мне эта коммуналка нравилась, потому что не было у меня ни брата, ни сестры. Когда я оставался ночевать у Эдо, Дуни, Сабины и Ады, мне казалось, что теперь они мои сестры и брат.

Сенкина мамуля на каждое мое посещение готовила картофельную питу из ржаной муки. Никогда, ни одна пита не могла сравниться с питой нашей мамули. Сенка говорила, что это из-за духовки и печки из листового железа, которую можно было топить и дровами и углем. Пока я ел, мамуля гладила меня по голове, а я спрашивал, что она держит в сундуке под кроватью, который мы еще называли «таинственным мамулиным сундуком». Трогал я ключ, будто на ожерелье висевший у нее на под воротником, и слушал, как она отвечает:

– Сплошные бриллианты с сапфирами, – и тихонько посмеивалась, насколько при ее болезни это было возможно. – Когда переселюсь на тот свет, оставлю все деткам.

Никто из нас не хотел, чтобы мамуля умерла, но Эдо, Дуня, Аида, Сабина и я лежали на животах и гадали, что же скрывается в «таинственном сундуке нашей мамули». И еще мы много мечтали о том, как распорядимся унаследованным богатством. Эдо сказал, что он превратил бы бриллианты в деньги и поехал в Лувр, смотреть картины великих мировых художников. Сказал мне, что в Париж стоит уехать только ради улыбки Моны Лизы! Я же хотел купить «Улицу снов». Так мы называли Штроссмайерову улицу, которая каждый Новый Год выглядела как детский рай. А Дуня хотела деньги отложить, чтобы, когда вырастет, у нее были сбережения на собственную семью. Аида мечтала стать Элизабет Тейлор, потому что у нее были фиолетовые глаза, а ее сестра Сабина говорила:

– Не надо мне никаких денег, просто хочу, чтобы папа перестал пить.

Дядя Адо, аидин и сабинин папа, был офицером авиации, и всякий раз начинал фразу необычным образом. Сначала он говорил:

– Несмотря на всю мою интеллигентность, – а потом договаривал оставшееся. Когда я спросил его:

– А кем ты работаешь, дядя Адо? – он ответил:

– Несмотря на всю мою интеллигентность, я пилот, сынок.

– А разве пилоту не нужна интеллигентность?

– О, это конечно, но я, будь поудачливей, мог бы управлять космическим кораблем.

– Как Гагарин? – спросил его я, а он мне отвечал:

– Мы страна маленькая, нету у нас средств на космические затеи, тут нужны большие инвестиции.

Дед терпеть не мог Аду Бегановича, и сказал мне по секрету:

– Какой еще пилот, завхозом он работает, в райловацких казармах.

Из-за того, что форма у него была синяя, дядя Адо на мой вопрос не пилот ли он ответил утвердительно, чтобы не разочаровывать меня, потому что, как и вся детвора, я грезил полетами. Умел он и порадовать моего двоюродного брата Эдо и, хоть в чем-то, заменить его отца Акифа. Как только на сараевских прилавках появлялись первые бананы и апельсины, он по дороге с райловацких казарм покупал эти южные фрукты и сначала ставил их на стол в комнате, где жили Эдо, Дуня и их мама Биба. И только после шел радовать собственных детей. На работу Адо шел безукоризненно отутюженным, а возвращался со следами побелки и глины на синей форме. Когда он решил завязать с выпивкой, моя тетка Иза была просто счастлива.

Сказал он ей:

– Я перестану пить, а ты сядешь на диету!

Тетка была счастлива, что Адо хочет отказаться от алкоголя, но ее обеспокоило, что придется теперь ограничивать себя в еде.

-Ты же знаешь, Адо, я ем просто символически!

Дядя был неумолим:

– Никакого «символически». Смотри, как ты растолстела. Все деньги будем теперь класть в банк, на двухгодичный вклад, пока у меня не кончится кризис!

Тетка сделала как он сказал, но уже на следующей неделе Аида с Сабиной прибежали в дедушкину комнату:

– Там папа хочет побить маму, чтобы заставить ее снять деньги со вклада!

Когда дедушка возвращался с работы, мы с нетерпением ждали его перед домом. Приносил он сухие сливы, инжир, те маленькие подарки, которые мог позволить себе чиновник адвокатуры. Я не был близок с дедом как Эдушка и это меня огорчало, но их привязанность была естественна, потому что они жили под одной крышей. Ближе всего своему деду я был, когда он учил меня свистеть. Все думали, что его любимая песня «Кует коня Муйо, кует на полнолунье», а на самом деле он обожал «Когда святые маршируют». Увидев, что, увлекшись свистом, я не замолкаю допоздна, говорил:

– Не свисти ночью в доме, призовешь шайтана.

Чтобы подбодрить больную мамулю, он говорил:

– Слышишь, старая, сегодня я побрился, не буду уж ночью по тебе елозить.

Мы с Эдо видели, как он лежит на балконе и неподвижно таращится на фото голых женщин из журнала «Старт». В этом не было бы ничего необычного, если бы фотки не висели на веревке вместе с сушащимся бельем. Я спросил его:

– Спишь, дедушка? – и он быстро спрятал порнографический журнал под подушку, собрал фото с веревки и сказал:

– Смерть, детки, она как рубашка, всегда возле человека.

Не понял я связи между голыми женщинами и тем, что смерть как рубашка, и спросил:

– А как насчет майки, она ведь еще ближе человеческому телу?

– Хорошо рассуждаешь, малыш. И, главное, правильные выводы делаешь.

Каждым вечером, ровно в десять, дед становился серьезен. Это было время, когда домой возвращался ночевать мамин брат Акиф. За полчаса до его прихода дедушка заходил в детскую и со старого проигрывателя, оставшегося в доме от прежнего владельца, господина Фишера, снимал пластинку «Битлз»:

– Ну-ка, всем писать и спать!

Я похвастался, что уже сходил пописать, а он сказал:

– Не считается, иди писай еще раз.

Вечерний покой его Акифа, эдиного и дуниного отца, соблюдался в доме строго, и все с благоговением смотрели, как дедушка проверяет, все ли готово к к безмятежному приходу его сына. Акиф был представителем Филипса в Боснии и Герцеговине и был лично знаком с голландской королевой. После войны он выпал из какого-то джипа и заработал эпилепсию. Это была официальная версия. Мой отец в историю о падении из автомобиля не верил, утверждая, что нецивилизованно скрывать важные вещи от ближайших членов семьи:

– И у Достоевского была эпилепсия, чего уж тут... Но такие вещи надо знать заранее, какая к черту автокатастрофа, эпилепсия болезнь наследственная! – говорил отец раздраженно, давая маме понять, что только с божьей помощью Эдо или Дуня не унаследовали такую тяжелую болезнь. Из-за опасности эпилептического припадка, дедова кровать стояла около двери из кухни, становившейся ночью дедовой и мамулиной спальней, в комнату их сына. Я часто видел, как дядя Акиф шагает по коридору к себе в комнату. Один раз, спрятавшись за дверьми комнаты, в которой жили Эдо, его сестра Дуня и их мать, я приложил глаз к замочной скважине. Не заметил я, как щеколда на дверях сдвинулась, защелка замка выскользнула из гнезда, двери открылись и я вывалился в коридор. Дядя увидел меня лежащим на полу и, приподняв шляпу, отметив эту необычную встречу. Выглядело это так, будто он приветствует какого-то важного господина. Погладил он меня по голове и спросил:

– Как дела, Эмир?

Я пожал плечами, а он надел шляпу обратно на голову и ушел в свою комнату. Когда я спросил Эдушку почему его отец с матерью никогда не разговаривают, он сказал мне:

– Ему кажется, что она его обманывает, но и она уверена, что ее обманывают тоже, а вот кого они всем этим задолбали, так это нас с Дуней. Перед тобой он значит шляпу снимает, а меня вообще не видит, когда идет?!

Так отгадал я тайну дедовой поговорки «Другие толкутся, а с меня пот рекой!»

Проигрыватель господина Фишера стоял в комнатке, в которой Сабина и Аида проводили больше всего времени. Они здесь слушали Битлз и не пропускали ни одного концерта Джордже Марьяновича. Водили они и меня в Дом Милиции на его выступление. В конце исполнения песни Адриано Челентано «24 тысячи поцелуев» он входил, как объяснили мне Аида с Сабиной, в такое состояние, в экстаз. Толпа кричала стриптиз, стриптиз, а Джордже сначала скидывал пиджак, крутил его над головой, а потом кидал в публику. Это и был стриптиз.

Дома после концерта Аида с Сабиной устроили танцы. Ставили твист, крутились по кругу и жевали одну жвачку на двоих. Танцуя, они нагибались друг к другу, выпятив назад задницы, передавали жвачку изо рта в рот, и растягивали ее. Аида в конце сказала:

– Эти Битлз просто супер, а песня «Мишель» – это Тито!

– Боже, Аида, ну как ты можешь говорить такие глупости! – ругала ее Дуня.

– Какие глупости, просто сказала, что мне нравится песня как ТИТО.

– Ну как ты можешь оскорблять Тито?

– Да никого я не оскорбляю, просто сказала, что песня офигенская, прямо как ТИТО.

– Тито это табу, и говорить тут не о чем, – сказал некто Котник, из съемщиков, который также достиг половой зрелости. Он был комсоргом Второй гимназии, и влюблен в Дуню. Что выдавали его очки, мутневшие, когда он смотрел на нее. Эдушке он не нравился. Когда я потом спросил маму, отчего так, у нее уже был готов ответ:

– Братьям очень трудно свыкнуться с тем, что на их сестру пялятся парни.

– Так ведь, наверное, сестра за брата все равно же выйти замуж не сможет, так что ничего не получится, – сказал я маме, и она посмотрела на меня в замешательстве.

Эдо читал книги и потому смог ответить Котнику:

– При социализме не бывает табу! Подобные вещи есть порождение религии, а не передовых обществ. Табу надо разрушать !

И Котник замолчал, хоть и не был согласен. После короткой дискуссии Эдо ушел в свою комнату рисовать портреты. Это придало Котнику смелости, потому что теперь его мнение по поводу Тито и социализма вновь обрело вес.

Мне ужасно хотелось подключиться к обсуждению Тито и рок-н-ролла. Только я не знал, чем произвести впечатление, пока мне не пришло в голову рассказать свой сон о титовой эстафете. Этот Котник сразу же так выпучил на меня глаза, что я поспешил уточнить, что сон этот видел один мой одноклассник.

Когда я добрался до конца и рассказал, как вымышленный приятель колотил Тито эстафетой, он стал качать головой и, тяжело дыша, сказал:

– Это дело серьезное, я вот слышал, что есть в нашей гимназии один черногорец, чей отец хотел бы работать на почте. Чтобы каждый день бить Тито по голове, гася штемпелем марки на письмах! Таких надо без суда и без следствия, к стенке и пулю в лоб! – и я застыл от страха.

Только тогда понял я, какие опасные сны мне снятся. Все согласились с Котником, только Златко Бегич, съемщик с первого этажа, молчал. Отец его был большим мусульманином, поэтому его сын не рассуждал ни о Тито, ни о Битлз. После я Снежану Видович тоже назвал Тито, чтобы избежать неприятных последствий своего сна и не выделяться из окружения. И в этом не было ничего необычного. На моей улице, когда парень описывал красоту девушки, он говорил:

– Она, отвечаю, красотуля прямо как Тито.

А когда кто-нибудь забивал на футбольном матче мастерский гол, говорили:

– Гол был просто ТИТО!

Как и я, Эдо с удовольствием сбегал из своего дома, и каждую вторую неделю приходил в нашу полуторакомнатную квартиру ночевать. Он родился в тысяча девятьсот сорок восьмом году и поспорил с моим отцом, что мама родит ему ребенка мужского пола. Отец считал меня девочкой до того самого дня, пока я не заплакал, появившись на свет двадцать четвертого ноября тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. Спор выиграл мой двоюродный брат, к радости моего отца. И не жаль ему было проспоренных ста динаров. Отец зарабатывал восемь тысяч в месяц, а «фичо [8]» стоил шестьдесят тысяч. Когда ему было три года, моя мама повела Эдушку купаться, и на Дариве, где Миляцка глубока, он едва не утонул. Остался он в живых, потому что судьбою был связан с моей мамой. Она полезла купаться, не сообразив, что трехлетний мальчик может пойти в воду за ней. Сенка поплыла, а Эдо поскользнулся на камне, ушел в воду и сразу начал тонуть. Когда он тонул как слепец во мраке в мутной Миляцке, то умудрился ухватить, бог знает как, мою маму за ногу – тем и спасся.

Эдо Нуманкадич хотел стать художником, но все домашние склоняли его к электротехнике. С моим отцом он разговаривал обо всем на свете, больше всего о политике, но в своих спорах не избегали они и искусства. Муратово слово было решающим в определении дальнейшего образования моего двоюродного брата:

– Да вы с ума тут посходили, зачем мучаете человека. Чтобы художник учил электротехнику!

После Эдушка поступил на литературу и рисовал абстрактные картины. Был он благодарен моему отцу, не только потому, что тот, как все герцеговинцы, любил порассуждать, но и еще и по той причине, что со своим отцом Эдо не разговаривал никогда.

Много спорили они по поводу изобразительного искусства. Отец считал, что все эти современные картины похожи на кухонный линолеум, а Эдо защищался, говоря:

– Это же спонтанность, особый вид выражения свободы. Так же как и рок-н-ролл это судьба, современное молодежное движение. Так молодые сопротивляются старшим, – говорил мой брат.

– Это, дядя, наша оригинальная экспериментальность, – объяснял Эдо, но отец был неколебим:

– На хрен экспериментальную оригинальность. Между королем Лиром и этой твоей «Лысой певуньей» я всегда выберу «Короля Лира», – мой отец прочитал Шекспира в оригинале, и мы все были очень этим горды. Больше всего моя мама, когда соседки говорили ей:

– Хорошо тебе, твой Мурат говорит по-английски почти без акцента, а мой запинается и в сербско-хорватском.

Когда мой отец услышал это, то не смог удержаться, чтобы и в эту историю не приплести Тито.

– Как же ему не заикаться, если у него и президент говорит по-нашему с сильным акцентом.

Самым известным из приходивших к нам страдальцев 1948 года был Хайрудин Крвавац, режиссер приключенческих фильмов о нашей Народно-освободительной борьбе. Он пострадал оттого, что сказал про некоего Йово что-то одобрительное, а тот Йово уже был на Голом Острове. А поскольку дядя Шиба был настоящим господином, то не мог отступиться от сказанного. Или, может, поначалу просто не верил, что оценка человеческих качеств товарища может привести его на каторгу.

– Не было худшей каторги в новейшей человеческой истории, – говорил мой отец.

Однажды на заострожском пляже мы с Сенкой еле удержали отца от драки с неким Брацо с гор. Этот Брацо ненавидел русских и сказал:

– Всех бы вас, которые русских любят, загнал бы в лагерь, а потом отправил в Россию! На хуй всех отсюда!

Шиба Крвавац и отец разговаривали на кухне, а я снова притворился спящим. Тахта на кухне уже стала местом, откуда я, с закрытыми глазами, изучал уроки истории. Мама ушла спать и не пыталась скрыть радости от того, что отец дома, чувствовалось это по ее голосу:

– Закрой двери, проверь щеколду, и не шумите тут.

Отец открыл бутылку рислинга и я знал, что это будет долгая ночь.

– Все здесь когда-нибудь развалится, – говорил он. – Везде в мире доктора и адвокаты живут на своих виллах, а у нас наоборот. Адвокаты и доктора мыкаются в многоэтажках, а деревенщина выстроила себе виллы. Теперь это ни крестьяне, ни рабочие. Не продлится это долго...

– За бельведеры! – сказал дядя Шиба моему отцу и они выпили, и говорил в основном отец. Дядя Шиба молчал или пытался свернуть разговор с политики на кино, но безуспешно. Отец не перестал говорить, даже выйдя отлить. Кричал он из туалета, и его голос гулко разносился оттуда:

– Какая еще демократия, о чем ты говоришь! Нету здесь демократии, нет, и не может быть!

– Есть, Мутица, есть, как так нету!

– Когда казна пустая, не может быть демократии, бельведер ты мой!

Видел я, как дядя Шиба встает со стула, показывает на люстру, закрывает ладонью рот, и машет рукой, пытаясь издали остановить отцово хуление товарища Тито. Вернувшись, отец застегнул ширинку и смотрел как дядя Шиба пантомимой объясняет ему опасность, грозящую от хитро спрятанных жучков подслушки.

– Все это аферисты, а Тито между ними самый большой преступник и аферист.

Отец никогда не запрещал мне носить длинные волосы, но мама говорила, что надо стричься из гигиенических соображений. Битлз и Стоунз я слушал только по радио Люксембурга и, зажмурившись и тряся головой, представлял себе, что волосы у меня до плеч. Уже позже отец купил в кредит проигрыватель и лыжи риецкой фабрики. Лыжи прослужили долго, а проигрыватель быстро сломался. Испортилась игла, оттого что не алмазная. Больше всего я слушал Стоунз. Нравился мне их грубый звук больше, чем Мишель, песня, которая Тито.

Однажды мне надоело поджидать Снежану Видович у ее дома и кричать:

– Бууу, – чтобы она:

– Ааааа.

Слышал я, как пацаны постарше говорили, что в сливовнике у мусульманского кладбища мужчины с женщинами «трахаются».

И я твердо решил вырасти. Мама ушла ухаживать за родителями:

– Я быстро вернусь, не уходи никуда.

Только Сенка скрылась из виду за лестницей, в кустах акации, я побежал в снежанин двор и позвал ее заниматься арифметикой. Она пришла в нашу квартиру с тетрадью в руке.

– А где твои родители?

Хотела она вернуться домой, когда увидела, что я там один. Поставил я на проигрыватель Стоунз, и Снежана не смогла устоять перед голосом Мика Джаггера, которого я называл Вождем Губошлепом. Я отплясывал твист и, кашляя, курил свою первую сигарету. От крепкого табака я задыхался, разодрал он мне горло. Была это мамина «герцеговина» без фильтра. Снежана стояла рядом и смотрела на меня глазами циркового гипнотизера. Я оцепенел, а она начала танцевать так быстро, что глаза мои завертелись будто барабан в стиральной машине. Кинул я в рот жвачку и тоже стал танцевать, нагибаясь к Снежане так, как это делали сестры Аида с Сабиной. Она улыбнулась, подхватила игру и наклонилась ко мне. Когда дело дошло до обмена жвачками, я спросил ее:

– А тебе нравится трахаться!?

Она резко остановилась и выключила проигрыватель. Увидел я, что происходит что-то непредвиденное и сказал:

– Старшие пацаны говорят, это просто и приятно. Потремся друг о друга хорошенько и будет класс.

Снежана залепила мне пощечину, взяла тетрадь и выбежала вон, бабахнув дверьми.

Шло время, а я все еще не видел Тито. Только на картинках и во сне. И вот по нашему классу прокатилась новость: завтра в Сараево приедет Тито.

Был сумрачный ноябрьский день. Нас, учеников начальной школы «Хасан Кикич», отправили ждать Тито. Наше место было на Мариином Дворе, около христианской церкви, построенной в неоромантическом стиле. В нашей стране не было классов и люди не делились на богатых и бедных. А важны были другие довольно странные различия, из-за которых и сердился так мой отец. Если твоей школе по случаю приезда товарища Тито выделили для ожидания центральную улицу, которая во всех городах нашей страны называлась Титовой, значит, ты ходишь в хорошую школу. А если засунут на окраину, как это случилось с нами, значит школа твоя – плохая.

Замерзшими руками толкались мы с девочками, хватали их за косички, барахтались прямо как детвора. Я пытался углядеть Снежану, которая была мой Тито. Больше я не смущался. Был я готов разобраться с осложнениями, возникшими в нашей связи. Наша классная метила в директорши, поэтому на отведенное место наш класс прибыл первым, и мы первыми встали в строй. Я дергал за волосы одну такую, Амру, у ней еще косички были сплетены как на булочках пекаря Кесича. Говорил я ей, что она выглядит, как пекарская дочка, а она отвечала:

– Моя папа газетчик, но не такой, который газетами торгует, а который в них пишет.

И тут около нас прошел класс 1в. Снежана Видович увидела, как я дергаю Амру за косу. Она посмотрела на меня с усмешкой, и мне даже показалось, что она сказала что-то издалека. А потом пропала в толпе, и мне хотелось бы верить, что это было «люблю тебя», но не был я на сто процентов в этом уверен. Дул ветер, так что мне могло и послышаться. Позже пошел дождь, потом дождь превратился в мокрый снег, а снег в знаменитую сараевскую слякотную дрянь.