Текст книги "Смерть, как непроверенный слух (ЛП)"

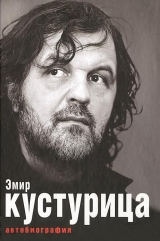

Автор книги: Эмир Кустурица

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)

И, жуя в сухомятку хлеб, сокрушенно думал: «Боже, как несправедлив этот мир». Набрал номер в Високо и пожаловался Майе:

– Он заставляет меня сидеть на диете и не пить, а когда я все это делаю, приезжает и съедает мой шницель, а я-то как раз только собрался перекусить, раз! и ничего нету. Неужели он действительно так со мной поступил!?

Так отец заподозрил собственного сына, не зная, что шницель попал в плен Милошу Мандичу и немало его обрадовал. В конце концов судья Мандич был вознагражден за ежедневное открывание холодильника на Шеноиной улице. Оказалось, все это делал он не зря, потому что нашел там припрятанный шницель Мурата.

Квартира на Шеноиной 14 стала магнитом для всего цвета сараевского общества. Старая обшарпанная квартира австро-венгерской постройки располагалась очень удобно. Короткая Шеноина улица выходила на Титову, главную улицу, так что все наши знакомые, живи они хоть на Вишнике, хоть на Кошеве, говорили:

– Давай заглянем к Кусте, он недалеко.

Потому что, приехав в центр, так или иначе но попадешь на Титову, и оттого им казалось, что Кустурицы живут неподалеку. Все ходили в эту квартиру, в том числе и наши родители, хотя бы раз в день. Редко какой вечер обходился без гостей. Все это было похоже на то, какой запомнилась мне комнатушка на улице Воеводы Степы дом 2, где я родился, когда Сенка все время ругалась и говорила Мурату:

– Это уже не квартира, а блядский проходной двор!

История повторилась, разве что на этот раз компания подобралась более разнузданная, чем те бедолаги из пятидесятых. Владели нами всемирный прогресс, леви штраусс, кока-кола и рок-н-ролл.

Жизнь наша между фильмами «Вспоминаешь ли Долли Белл?» и «Папа в командировке» разворачивалась во времена «Больших ожиданий». Перед смертью товарища Тито, а также сразу после нее большой популярностью пользовались рокеры, наиболее заметными из которых были Бора Чорба и «Азра» Джонни Штулича. И все же толпе больше всего пришелся по вкусу пастушеский рок Горана Бреговича. Ему удалось перевести музыку «Лед Зеппелин» на пастуший язык. После «Разбойничьего ручья» [32]и концерта, собравшего сто тысяч слушателей, тетка Весна Байчетич охарактеризовала успех Бреговича в своем стиле:

– Будь жива его мама, он бы такого себе не позволял!

К моменту, когда «Цепеллины» ушли со сцены, он уже успел выпустить пластинку в стиле «новой волны». Желая прожить сто лет, сочинил песню, в которой выразил свое презрение к столетним.

Появление групп «Забраньено пушенье» [33], «Элвиса Й. Куртовича» и «Хит-парада сюрреалистов» стало событием революционным. Популярность их творчества позволила наследникам «Травницкой хроники» и «Моста над Дриной» узнать себя в их песнях и телевизионных пародиях. Таксисты, мясники, продавцы кебабов смотрели «сюрреалистов» и смеялись над собственными пародиями в сериях, сделанных по подобию «Монти Пайтона». Причем, это было не копированием популярных англичан, а просто обыгрыванием тех же стереотипов, которые были ранее использованы Терри Джонсом и Гиллиамом. То же самое делал и Райнер Вернер Фассбиндер, великий немецкий режиссер. Он голливудского исполина Кирка Дугласа и его величественные драмы смог отнести в область стереотипов. На этой основе он создал современные кинопроизведения, которые прославили немецкий кинематограф восьмидесятых; самым известным из них стало «Замужество Марии Браун». Он был одним их редких режиссеров, сумевших оторвать миллионы телезрителей от их экранов и заставить смотреть серьезное кино. Этого добился он своим сериалом «Берлин, Александрплатц». Случилось это во времена, когда на телевидении еще создавались серьезные произведения. Тогда мы все собирались на Шеноиной 14, вместе с Карайличем, смотрели произведения Фассбиндера, и замечали схожесть приемов, применявшихся в кино и рок-н-ролле. Решили мы, что значение восьмидесятых годов в киноискусстве и музыке в том, что оригинальность художника измерялась тем, каким образом и насколько способен он отступить от существующих стереотипов, а также подчеркиванием мелодраматической основы, из которой, без разницы, имелся ли в виду Эврипид, Шекспир или судьба деда Атифа, попавшего под поезд, и происходит мощное эмоциональное переживание. Это переживание нуждалось в современном художнике, который был бы способен воспринять его и, в согласии с духом времени, отреагировать по-своему. Больше всего обрадовало нас появление группы «The Clash», потому что Страмер был настоящем героем, из тех, то жил впроголодь и, как раз когда мы слушали его альбом «London Calling», уехал в Никарагуа бороться на стороне сандинистов. Мы на что-то подобное даже не замахивались, и отчасти из-за этого Джо Страмер оставался для нас недостижимым идеалом. Панк-движение, будь оно хоть сто раз дизайнерским проектом лондонского менеджера Мак-Ларена, имело свою хорошую сторону. Оно разбудило заснувшее чувство правды, лелеемое детьми цветов тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, пока они еще не продались Уолл-стриту.

Появление Доктора Карайлича я понимал как логическое продолжение европейских забав, принесенных в «темный вилайет» [34]австрийцами, с их симфоническими оркестрами и капельмейстерами, и еще как своего рода циркового акробата. Тут необходимо пояснить историю его появления. Как и все артисты, он возник ниоткуда, будто спрыгнув с трапеции, и его происхождение по сравнению с переполнявшей его творческой смелостью, не имело никакого значения. Он был лучшим носителем панковской идеи разнообразия. Носил он свитер, связанный мамой, и презирал «побрякушки». Футбол он рассматривал с точки зрения методов классической философии, оживляя тем самым эту серьезную духовную гимнастику и переводя ее на доступный язык, читал книги, постоянно ходил к букмекерам и упорно ставил на «Железнодорожника», даже когда было очевидно, что этот его любимый клуб не имеет ни малейших шансов на победу.

В тысяча девятьсот восемьдесят шестом, на концерте группы «Забраньено Пушенье» в Риеке, Доктор Карайлич сказал, что «Маршал сдох». Все пришли в замешательство. Одни утверждали, что он имел в виду усилитель фирмы «Маршалл», другие же не сомневались, что он сказал это про товарища Тито. Время показало, что самой большой проблемой для наших сограждан явилась сама идея, что кто-то может вот так вот упоминать Тито и издеваться над ним. Хуже всего, что они все никак не могли свыкнуться с мыслью, что Тито и на самом деле умер. Карайличева провокация на концерте в Риеке и фраза «маршал сдох!» сохранилась в памяти вольнодумно настроенных югославов, как смелая насмешка над тотемным величием товарища Тито. Но скоро выяснилось, что обыгрывание стереотипов на телевидении и в реальной жизни, это не одно и то же. Свернув с улицы Югославской Народной Армии на Шеноину, спеша на обсуждение текущих художественных и политических проблем, Карайлич не знал еще, что прогулка по городу станет наказанием за его политический проступок. Тот инцидент не освещался широко ни в прессе, ни на телевидении, но наказание за него было перенесено на улицу, чтобы боснийский народ мог осудить преступника сам. Доктор Карайлич вбежал в квартиру и показал мне ссадины и синяк под правым глазом. Напавшие наскочили на него сзади и серией ударов попытались свалить на землю. Когда его избивали, один из них сказал:

– Не нравится тебе Тито, собирай манатки и пиздуй отсюда в Белград, сучара!

Не удалось им повалить его, слишком уж бестолково они возились, опасаясь прохожих, гулявших по Титовой. В одних носках, злой как черт, я выскочил на улицу искать нападавших. Их, конечно, уже не было, а нам оставалось только гадать, сделали ли они это спонтанно, или это была группа, организованная тайной полицией, что в Боснии было обычным делом. Стоило ввязаться в политику, и сразу то в тебя на улице бомбу кинут, то по односторонней улице против движения вдруг выскочит грузовик с намерением размазать тебя по мостовой. Именно это произошло с певцом Райко Петровым Ного. А чего можно было ожидать от сограждан, когда связываешься с большой политикой? Когда писатель Меша Селимович поссорился с Бранко Микуличем, мало кто осмеливался поздороваться с ним на улице. Только докторша Лагумджия храбро разгуливала по сараевским улицам, держа его под руку. Лучшие друзья Селимовича отворачивались и переходили на другую сторону улицы. Скрывался он от распространившихся новостей в гостинице «Европа», а некоторые прятались за воротниками пальто и пропадали в окрестных улицах.

Стрибор появился на этом свете, когда я еще нес на своих влечах груз горицкого прошлого, в котором детство, в нищем, но привлекательном окружении, прошло в поиске ответов на основные экзистенциальные вопросы, позднее переведенные на язык искусства. Та мучительнаяя эпоха была позже награждена главными призами на мировых кинофестивалях. И вот ведь чудо, первые стриборовы наблюдения и первые остроумные замечания возникли также на экзистенциальной основе. Оттуда и те страх и беспокойство за нашего пса Пикси, как бы его, после победы «Долли Белл» в Венеции, не съел «Золотой Лев».

Его сестра, Дуня Кустурица, родилась под звуки группы „The Clash” в облаках табачного дыма в нашей квартире на Шеноиной 14. Там мы досиживались до рассвета в эксцентричных славянских препирательствах и безумных вечерах, когда одна ночь проходила за обсуждением, правда ли что зажигалка «ронсон» лучше «дипона», потому что фирма солидная, а на следующую ночь рассвет уже был встречаем за успешной расшифровкой уилсоновского «Эйнштейна на пляже». Это было время, когда в мыслях наших сплавлялись два мироощущения, обычная история для Сараево, крах титоизма и надежда, что будущее будет лучшим. Эта идея, подкрепленная музыкой группы Clash и экстравагантной, но популярной панк-культурой восьмидесятых, которая тогда казалась преградой на пути недавно появившегося чудища MTV и его канализации, начавшей изливаться с телеэкранов и грозившей утопить нас в своих музыкальных фекалиях.

Вопрос, впервые сформулированный Джо Страмером, выразившим мысли миллионов людей, в песне «Should I stay or should I go», был разрешен мною отъездом из Сараево в США. У этого решения не было политической подоплеки, просто родной город больше не сочетался с одеждой, которую мне нравилось носить, к тому же акции Сараево более не ценились на бирже моих будущих художественных трудов. Принял я приглашение Формана заменить его в Колумбийском университете, и второй раз, но теперь уже навсегда, покинул Сараево. Случилось это в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году, и мы покинули Шеноину 14. Пока мы паковали вещи и прощались с нашими друзьями и родителями, по телевидению вели трансляцию «йогуртовой революции», в которой Воеводина потеряла автономию и вся Югославия приготовилась погрузиться в дерьмо.

Прощай, любимая страна.

Все пути, ведущие из Сараево в большой мир, как и назад в родной город, вели через Белград и квартиру тетки Бибы. Так было и когда мы переезжали в Америку – Дуня, Стрибор, Майя и я. Дорога в Нью-Йорк проходила через Теразию 6. Это становилось маленьким праздником; больше всего радовала меня встреча с теткой, чья жизнерадостность и полезное участие в моей жизни впрыскивали в нее решительность и силу, таким же образом, как наполненный кислородом ветер вдруг раздувает ленивый костерок и заставляет его гореть сильней и уверенней. Так тетка Биба стала не только путеводной звездой моего отца, но и одним из столпов моего взросления. К сожалению, когда я уезжал в Нью-Йорк учить студентов в Колумбийском университете, взгляд моей тетки начал угасать, а жизнерадостность, которую она так заразительно распространяла вокруг, отошла в область воспоминаний и забвения. К обычной печали, которая сопутствует старению, добавилось еще одно разочарование, прощальное столкновение с ее мужем Любомиром Райнмайном. Тот нашел себе художницу на тридцать лет его младше, некую Гавранопетанкович, и пытался теперь выцыганить из их совместного с Бибой хозяйства каждый динар до последнего, чтобы переселиться в Херцег-Нови. Единственным способом, которым этот новоиспеченный профессор журналистики мог бы добраться до денег, была продажа теразийской квартиры. Тетка отказывалась, настаивая на том, что не представляет себе жизни без культурных событий и учреждений, к которым она привыкла и которые были у нее там, как она выражалась, прямо под ногами.

– Эх, мой Эмир, стоит мне выйти из моей резиденции, как тут же под боком «Душанов град», лучший в Белграде ресторан, через сто метров Народный Театр и Музей, десять минут ходу до калемегданского Победителя, пятнадцать минут до Коларца...

Достаточно было несогласия на продажу одной из сторон, чтобы произвести ее стало невозможным. В таком вот тяжелом положении оказался Любомир Райнвайн. Приходилось ему сохранять спокойствие, чтобы не ничем не выдать, как он ненавидит мою тетку, но смотрел он на нее при этом так, будто хотел размозжить взглядом. Надеялся он при помощи нас, разумных членов семьи, вытянуть денег побольше и начать лучшую жизнь на южной Адриатике. Едва заслышав из своей части квартиры, которую она отделила баррикадой, шаги своего бывшего мужа, моя тетка с удовольствием начинала день воплями:

– И славенкину гармошку затырили, бандюги чертовы! Знаешь, Любомир, когда удастся тебе меня поиметь? Никогда! Получишь ты часть квартиры, ага, щас, от кулака до локтя! – говорила тетка и тряслась от злости, что Райнвайн не видит ее движения рукой.

Когда через год после последнего свидания я вернулся из Нью-Йорка в Белград, для получения Авноевой премии, самой престижной в СФРЮ награды, тетка выглядела как выдохшийся боец и усталая женщина. Бибины улыбка и объятия были по-прежнему сильны, подтверждая, что лишь мои успехи приносят ей целительное утешение и немного смягчают боль, приносимую наступающим итогом ее жизни. Перед уходом на церемонию вручения премии, я сидел с Любомиром Райнвайном на кухне, по его просьбе. Он убеждал меня, что ужас их совместной жизни необходимо прекратить, чтобы не случилось еще большей катастрофы. Тетка время от времени открывала двери и говорила:

– Он хочет выгнать меня из собственной квартиры! Это старая идея семейки Райнвайн, они это уже двадцать пять лет пытаются проделать. Эмир, сынок, не верь ничему, это ворюга, он и его сестры, курвы немецкие!

– Ну вот, Эмир, видишь, среди чего мне приходится жить.

Едва скрывшись за дверью, тетка высовывалась снова, теперь сбоку из-за дверного проема, как Чаплин:

– Среди чего это ты живешь? А ну, Любомир, хватит травить ребенка своим враньем! Женился он на мне, Эмир, из-за моих связей, чтобы сделать журналистскую карьеру. Если бы не я, писал бы себе новости с базара в титоградской «Правде» а не прогуливал свою задницу по европейским столицам!

Дядя настаивал на том, что необходимо оставаться в рамках разумного и просил меня сделать что-нибудь, чтобы разделить квартиру, чтобы он мог продать свою половину, потому что тетка, помимо прочего, шлет ему через «баррикаду» записки с угрозами «убить во сне». На самом деле, Биба устала от жизни и уже несколько раз отправлялась на лечение.

Сначала ее лечили от воспаления легких, а потом от одиночества. Принимала она очень сильные успокоительные, и ее психическое разрушение только увеличивалось страхом наступающих перемен.

Очень обрадовалась она, узнав, что на церемонии вручения будет сидеть на почетном месте. После неприятного разговора с Райнвайном, тетка долго приводила себя в порядок перед походом в СИВ [35], где должна была состояться торжественная церемония вручения премии. Постоянно повторяла, подкрашивая губы:

– Райнвайн Любомир, бандит австрийский, с сестрами немецкими курвами, да чтобы выгнал из квартиры Бибу Кустурицу, партизанку и орденоносца!

Даже тогда моя усталая и больная тетка не теряла желания, одевшись покрасивей, встречаться со важными людьми в солидных местах. Будто взывая к прошедшим временам, когда она работала в европейских столицах и задавала торжественные приемы от Берна до Праги, а в Белград в эту самую ее квартиру приезжали и Винавер, и Векослав Африч, и ученые, такие, как знаменитый биолог Синиша Станкович.

В холле Союзного Исполнительного Комитета рябило в глазах от знаменитостей, пришедших на церемонию вручения Авноевой Премии. Среди официальных лиц была и великая поэтесса Десанка Максимович. Взгляд ее все еще оставался взглядом женщины, а не старухи, как ожидал того я. Узнал я и других гостей этой церемонии; в том числе приметил и Стипу Шувара, выбежавшего из одной двери, чтобы исчезнуть за другой. Окружившим ее людям Десанка говорила:

– Какой дивный юноша, прямо как Дионис, такой красавец!

Тетка Биба подошла к поэтессе и с широкой улыбкой протянула руку:

– Я эмирова тетя!

Десанка повернулась к Бибе и удивленно спросила:

– А какого Эмира?

В тот вечер я зачитал благодарственный текст на вручение премии, написанный в теткиной квартире, в редких паузах между словесными огнеизвержениями, которые тетка изрыгала на Любомира Райнвайна. И вот этот текст:

«Когда мне сообщили, что нужно прочитать благодарственную речь получателя Авноевой премии, я согласился не раздумывая, потому что знаю, что слова сегодня девальвируются быстрее динара» (Поняв, что это мой шанс высказать, публично, и в месте, где буду услышан, то, что думаю о стране, чьим гражданином являюсь.)

«Делаю я это с особым удовольствием, поскольку не принадлежу ни к одной политической партии, и поэтому могу говорить от имени поколения, принесенного в жертву идеологии Союза Коммунистов Югославии и его вождей, которые на протяжении многих лет, планомерно и сознательно, занимались его уничтожением. Что им, как подтверждают факты, полностью удалось. Единственное, что оказалось им не по зубам, это уничтожение нашего духа, который, как и прочие вещи, скрытые и запретные, остался единственным вкладом в общественную жизнь, в который мое, а думаю и все другие поколения, верят, как в единственную непреходящую ценность.

В смятении чувств, в те дни, когда впервые в моей жизни, перед глазами всего общества развертываются крупнейшие исторические события, я, глядя издалека, из Нью-Йорка, переживал их очень сильно, и распад Югославии – как никогда болезненно.

Поэтому-то я и задумался о том, какой же смысл получать Авноеву премию сегодня?

Какой смысл принимать высшую награду страны, объединяющей народы в раздоре, единоплеменников на грани междоусобной войны, страны с разрушенной системой ценностей, гражданами, обманутыми властью, полугражданами, которые, в большей части страны, затаились в своих свежеотштукатуренных домах, будто за кулисами, которыми ограждена их подкупленная политическая совесть и блокируется любая попытка политического мышления.

Как принять награду у страны, которая внезапно вылетела на обочину истории, по сравнению с почти всеми странами Восточной Европы (за исключением Албании и Румынии), в которой, благодаря бурлению масс, вызванному их политическим возмущением, ясно обрисовалась большевистско-монархическая сущность югославского социализма.

Так почему все же я появился здесь и решил принять эту награду.

Потому что не хочу остаться совсем без веры.

Потому что остаться без нее значит, как написано в евангелиях, перестать существовать вообще. Потому то я и решил оказать себе это одолжение, желая верить и, наперекор всему, надеяться.

Я верю в то, что обращение, зачитанное здесь, в месте, где собрались те, чьи труды получили наибольшее признание этой страны, прозвучит весомо и мы снова сможем вписать в наши дневники строчки надежды и веры в истину.

Я один из тех, чье сердце затрепетало от счастья, когда в прошлом году на Желтой Греде черногорский народ, который его руководство годами унижало и пыталось, с полного ведома союзного руководства, приучить к порядкам, какие можно встретить разве что в Конго, сумел возвратить это унижение и свергнуть существующую власть. Затрепетало от счастья тогда мое сердце, но вскоре охватила меня и печаль, вызванная осознанием того, что событие это ограничилось пределами республики. Не причиной ли тому тот самый полугражданин, притаившийся за свежекрашеными кулисами домов, построенных на его долю от дележки чужих, незаработанных денег, которые широкие народные массы делили вместе со своей властью, строившей себе виллы, а народу дачи, обеспечивая себе долгое пребывание у власти?

Не тот ли полугражданин на растерзанном югославском рынке был и цивилизационной причиной нынешней политической и социальной смуты, которую мы наблюдаем сегодня повсюду в мире?

Этот черногорский бунт, бывший поначалу выражением социального и политического недовольства, стал несомненно общенациональным, как события в Чехословакии, Польше и Германии, и все они вкупе ставят исторический вопрос, как и из чего остальные народы в той же степени оскудения и ксенофобии, откуда, из какого источника черпали свое терпение и почему подчинялись они своим сомнительным вождям, молча устраняясь от процессов преображения мира.

Потому что мир, без сомнения, меняет улица, о чем говорит нам опыт Праги, а так же Берлина, где была разрушена не только стена, но и свергнут тиран, один только бассейн которого, в доказательство его коррумпированности, показывался по американскому телевидению 15 дней подряд!

Что случится, если как-нибудь ночью подобное произойдет и с сотней наших Хоннекеров – если борцы за правовую систему не станут завывать как раненые звери, а позволят полиции неважно какими, сталинистскими или демократическими методами – арестовать тех, кто строил себе виллы и грабил нас.

Или же все те, кто хотят остаться в стороне, незатронутыми радикальными переменами, закончат как тот герой Андрича Алиходжа, которому пришлось дожидаться новую власть прикованным своими же единомышленниками за ухо к мосту, или же оскудение и падение уровня цивлизованности дойдет до такой степени, что этот самый полугражданин, на которого и рассчитана коррумпированность власти, станет рушить стену, просто чтобы добыть себе на пропитание вместо хлеба и молока извести.

Конечно, все мы хотим в Европу.

Но поезд, отправляющийся туда, не повезет нас с политиками, которые свои карьеры строили вместе с Хоннекером, Чаушеску, Ходжой и Живковым...

Не повезет с теми, кто и сегодня правит как наследники их политики.

Не выйдет попасть туда с ними, потому в Европу не идут, не сведя предварительно счетов.

Я склонен согласиться с тем героем Хавела, который больше коммунистов ненавидел только антикоммунистов.

Дело ведь не в том, что кто-то ненавидит или любит коммунистическую идеологию. Важно то, что политическая концепция у нас основана на монархической тирании однопартийной системы, и полностью провинциальна, клаустрофобична, питается дьяволом, а не реальными человеческими потребностями, и не выдержала испытания временем.

Между тем, дела обстоят таким образом, что эта концепция и идеология потребуют крови, чтобы вместо них появилось что-то другое, не называющее себя идеологией и находящееся вне ее.

Примитивный человек выбрался из хаоса, наведя порядок, классифицируя понятия, давая им имена, создавая книги, как способ соглашения.

Современный человек нашел способ соглашения в политике, поскольку религиозная книга стала вместилищем метафизических понятий, книгой для учения.

Я вижу Союз Коммунистов Югославии и его идеологию как способ в особенности спорный, как эпицентр югославской смуты, как то, что разрушает и делает невозможным коммуникацию на территории Югославии. У нас есть премия Авноя, основанная союзом Коммунистов, но я думаю, что у нас есть на нее право, что она наша. Родина будет спасена без решающей роли Союза Коммунистов Югославии, потому та будет исключена из этого процесса всем нашим опытом.

Фразой: «Товарищи, ситуация сейчас сложная!» – начал я свой первый игровой фильм, перефразируя гамлетовскую фразу устами коммунистического идеолога, который мрачно сидит за бутылкой минералки и управляет нашими детством, юностью, жизнью... Для этого политика все ежедневное, обыденное, простая человеческая жизнь с ее духовной ненаполненностью, не обладали никакой ценностью в сравнении с его устремленностью в вечность и великими проектами.

А все оставшееся, то есть югославский дух сороковых годов, эта идеология объявила более-менее незаконным.

Одни только придворные художники, преданные слуги режима, умудрились намалевать идеологию, необходимую этому нашему сумрачному политику-мегаломану, стремящемуся к мумификации и угрожающему всему простому и человеческому.

Думаю, что все сидящие тут лауреаты премии так или иначе являются носителями этого незаконного духа, сумевшего сберечь себя и сохранить свои качества наперекор всему.

И тем спасти образ нашего маленького дворика перед внешним миром, который приходит в этот дворик посредством технологии и создает в нем всеохватывающую сутолоку.

Мы сохранили себя вопреки идеологии. И вопреки тирании однопартийной системы, некоторые сдвиги в общественном сознании все-таки произошли.

Властвующая идеология широко отворила двери югославского катаклизма, и ведет нас и дальше на дно пропасти.

Если носители этого, во всех смыслах провалившегося проекта, не отступят, не сделают шаг в сторону, уступив свое место патриотам с каким-либо гуманистическим, перпективным политическим видением, мы уже завтра будем спрашивать себя, какую же это на самом деле награду мы принимаем?»

Пока я все это зачитывал, чувствовалось, что я говорю совсем не то, что ожидали присутствующие в СИВе. После церемонии награждения, на ужине в Доме Писателя, тетка Биба поведала Майе важные сведения из истории нашей семьи. Не отрывая глаз смотрела она, как на другом конце стола я наблюдал за словесной дуэлью между Момо Капором и Душко Ковачевичем. Душко привлек мое внимание безумными событиями в его драмах, а Момо был моим кумиром поп-арта. В разговоре между ними Момо выражал недовольство тем, что некоторые члены Сербской Академии Науки и Искусств ведут себя аморально и, вопреки факту, что изменяют своим женам и содержат любовниц, «не могут по-человечески с ними развестись». Биба не скрывала радости о того, что ее племянник преуспел в жизни и благодаря моим трудам имя Кустурица стало узнаваемым, что прославило, помимо всего прочего, и ее саму. Больше всего тетку Бибу радовало, что она, в определенный момент своей жизни, смогла сохранить нашу семью:

– Раз уж не получилось сохранить свою, почему б не помочь сохранить семью моего брата – сказала она Майе и рассказала историю из ранних семидесятых, когда отец влюбился в некую блондинку из Загреба:

– Было у меня тогда достаточно сил, чтобы предотвратить семейную катастрофу! Никак не годилось, чтобы мой Эмир вырос без отца! А мой брат был по уши влюблен в ту загребчанку. Сенка не знала, о ком именно идет речь, но находила в чемоданах и одежде разные предметы, которые та прошмандовка нарочно оставляла, чтобы добиться своей цели и рассорить супругов. Сенка сообщила мне, какие драматичные вещи происходят в муратовой жизни! Я приоделась получше и села на поезд в Сараево. Нагрянула в их квартирку, посмотрела на депрессивную Сенку, которая, бедолага, молча глядела на кухонный линолеум! Эмир играет где-то в Горице, а она все повторяет и повторяет: «Кто же его, моя Биба, спасет и вернет мою жизнь назад с неверного пути? Половина его друзей сидят уже по тюрьмам и исправительным заведениям! Он меня любит, прямо обожает, но совсем не слушает, боже его упаси!» – Принарядилась я, и в Союзный Секретариат, тук-тук в двери, к одному старому приятелю из партизан. Он был большой шишкой в Союзном УДБ. Говорю ему: «Товарищ, спасай! Брат влюбился в одну загребчанку, хочет из-за этой курвы оставить жену, ребенка и уехать за ней на дипломатическую службу». Этот товарищ Мурата лично знал, пошел и проверил, о ком идет речь. Скоро вернулся: «Это непростая птица, она двойной агент, работает и на нас и на немцев. Ей мы ничего сделать не можем, а муратовой семье можно помочь. Не о чем, Биба, не беспокойся!». Муратов план использовать познания в области дипломатии провалился, консулом в Бонне он не стал, а загребчанка быстренько нашла себе другого и вышла замуж, и так наша семья была спасена от гибели.

Биба никогда не рассказывала эту историю моей маме.

Когда мы входили в теразийскую квартиру, тетка открыла несколько засовов на дверях и повторила рефрен их борьбы с Любомиром Райнвайном. В надежде, что он услышит:

– И славенкину гармошку утащили, немчура проклятая, этого вам никогда не прощу, ничего у вас святого нет!

Заметно было, что тетке недостает какого-нибудь ответа от ее бывшего мужа. Совсем в другом тоне шепотом она посоветовала нам с Майей:

– Детки, не стоит позвращаться домой поздно, кто знает, что может натворить этот немецкий злодей!

– Тетка, Райнвайны австрийцы, а не немцы, – попытался я заключить на ночь перемирие.

– Все они одинаковые, мой Эмир, не знаешь ты их!

Мы согласились с нелогичным теткиным предположением, и по телевизору в тот вечер была прямая трансляция краха Чаушеску в Румынии. Этот человек никогда не был мне симпатичен, и более того, был отвратителен. И он, и его жена. И все же, когда «революционеры» поставили их к стенке и расстреляли, мы с Майей были потрясены.

Спали мы в гостиной, разложив тахту. На матрасе, которому было больше тридцати лет, еще с времен, когда тетка жила со Славко Комарицей и работала в консульстве в Швейцарии. Каждое движение этой ночью запомнилось мне своей болезненностью, как мысль о тяжелой судьбе моей тетки вместе с физической болью от пружин матраса.

Где мое место в этой истории?

В тысяча девятьсот девяносто втором году умер мой отец.

В том же году распалась Югославия и, на следующий день после отделения Хорватии, новости на Первом Канале французского телевидения начались фразой: « La Yugoslovie n`existe plus».

Мы с Майей, Дуней и Стрибором после двух лет жизни в Америке вернулись в Европу с желанием жить на два дома: в Югославии и Франции – стране, в которой после Первой Мировой войны в Версале была создана Югославия. Тем более огорчило нас то, с каким подчеркнутым энтузиазмом дикторша французского телевидения провозгласила эту печальную новость, означавшую, что теперь придется нам жить только во Франции – но теперь это уже будет страна, принявшая участие в уничтожении Югославии. Была ли это акция Ватикана и Германии, а в конце и США? Когда-нибудь мы это узнаем. Правда, тогда эти сведения будут никому не нужны.

Перед самым распадом СФРЮ, в феврале тысяча девятьсот девяносто второго, мы с Джонни Деппом приехали в Сараево, с желанием попытаться устроить на Яхорине кинофестиваль, что-то вроде белградского ФЕСТа.