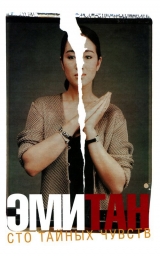

Текст книги "Сто тайных чувств"

Автор книги: Эми Тан

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)

– Положительные флюиды, – отвечаю я.

– Да-да, флюиды. – Она переводит Ду Лили наш разговор.

Лицо Ду Лили расплывается в широкой ухмылке. Она начинает тараторить на чангмианском и мурлыкать: «Дааа, ди-да-да».

– Дии, да-да-да, – отзывается Кван, а затем обращается к нам: – Ладно-ладно, Саймон, Либби-я, успокойтесь, сядьте. Ду Лили говорит, чтобы я рассказала вам сказку о двух драконах.

Мы похожи на малышей, собравшихся вокруг походного костра. Даже Ду Лили придвигается поближе к огню.

– Вот эта сказка, – начинает Кван, и Ду Лили улыбается, будто понимает по-английски. – Давным-давно, два черных дракона, муж и жена, жить в низине неподалеку от Чангмианя. Каждая весна просыпаться, выходить из земли, как гора. Выглядеть они как люди, только черная кожа, и очень сильные. За один день вырыть ров вокруг деревня. Вода падать с гор, собираться во рву. Тогда, если нет дождя, не важно, есть вода для урожая. Либби-я, как вы называть это?

– Орошение.

– Да-да, огорчение, как сказала Либби-я…

– Орошение.

– Да-да, орошение. Они сделали это для вся деревня, и все любить эти люди-драконы. Каждый год устраивать пир, чествовать их. Но однажды Бог Реки, нехороший, разозлился: «Эй, кто-то взял воду из моей реки без разрешения!»

– Вот черт, – Саймон прищелкивает пальцами, – права на воду. Всегда так!

– Да-да, такая жестокая битва из-за это. Потом Бог Реки нанять дикие люди из другое племя, не из наша деревня, откуда-то издалека. Может, Гавайи? – она подталкивает Саймона локтем. – Э, шутка. Я пошутить! Не Гавайи. Не знаю, откуда. Ладно, эти люди бросить стрелы, убить муж и жена драконы, исколоть стрелами их тела. Перед смертью они заползти обратно под землю, обернуться в драконы. Видишь! Их спины выглядеть сейчас как шесть вершин. А места, куда войти стрелы, стать десять тысяч пещер, все соединены, у всех одно сердце. Теперь, когда идет дождь, вода течь сквозь гору, сочиться сквозь расщелины, словно слезы, никак не унять. А как дойти до самого низа – паводок! И так – каждый год.

Саймон хмурится.

– Не понял. Если каждый год паводок, то при чем здесь хорошая ши?

– Шш! Паводок – это не наводнение. Совсем маленький паводок. Просто чтобы вымыть пол. За вся моя жизнь только один плохой паводок, одна долгая засуха. Так что большая удача.

Я могла бы напомнить ей о том, что она прожила в Чангмиане всего восемнадцать лет до того, как уехала в Штаты. Но зачем портить праздничное настроение?

– А что Бог Реки? – спрашиваю я.

– А, та река… Ее больше нет. Ее смыл паводок!

Саймон свистит и хлопает в ладоши, пробуждая Ду Лили от дремы. «Счастливый конец! Ура!» Ду Лили встает, потягивается и начинает убирать остатки нашего пиршества. Я пытаюсь помочь ей, но она толкает меня на место.

– А кто рассказал тебе эту сказку? – спрашиваю я Кван.

Она подбрасывает в огонь немного хвороста.

– Все в Чангмиане знают. Вот уже пять тысяч лет каждая мать поет эту сказку своим детям. Сказка называется «Два дракона».

– Пять тысяч лет? Откуда ты знаешь? Она ведь не могла быть записана.

– Знаю, потому что… я скажу тебе что-то, тайну. Между эти драконы, в небольшая долина, что за эта долина, есть маленькая пещера. А эта пещера ведет в другая пещера, такая большая, что трудно поверить. А в та большая пещера – озеро, и такое огромное, что по нем можно кататься в лодке! Вода такая красивая, бирюзово-золотая, ты ничего подобного не видела. Глубокая и сверкающая! Забудешь взять фонарик, все равно увидишь древняя деревня у берега озера…

– Деревня? – перебивает Саймон. – Настоящая деревня?

Я хочу намекнуть ему, что это одна из сказочек Кван, но не могу поймать его взгляд.

Кван польщена его вниманием.

– Да-да, древняя деревня. Насколько древняя, не знаю точно. Но каменный дом еще стоит. Без крыши, одни стены, маленькая дверь, чтобы войти внутрь. А внутри…

– Минутку, – снова перебивает Саймон, – ты что, была в этой пещере, видела эту деревню?

– Ну да, – самоуверенно отвечает она, – а внутри каменного дома много вещей: каменный стул, каменный стол, каменное ведро с ручкой, на крышке вырезаны два дракона. Видишь – два дракона! Сказка столько же лет, сколько лет эта деревня. Может, больше, может, десять тысяч, а не пять. Кто знает точно?

Меня вдруг пробирает дрожь. Возможно, она имеет в виду другую пещеру?

– Сколько народу побывало в этой деревне? – спрашиваю я.

– Сколько? Не знаю. Дом очень маленький. Там много народу не сможет жить.

– Нет, я хочу знать, сейчас туда ходят?

– Сейчас? Нет, не думаю. Боятся.

– Потому что…

– Ой, тебе лучше это не знать.

– Да ладно тебе, Кван!

– Ладно-ладно, но если тебе страшно, я не виновата.

Саймон опирается на ручной насос.

– Продолжай.

Кван делает глубокий вдох.

– Люди говорят, если зайдешь в пещера, эта или другая, любая пещера в эта долина, назад не вернешься. – Она делает паузу, потом нерешительно добавляет: – Только как призрак… – и следит за нашей реакцией.

Я улыбаюсь. Саймон завороженно глядит на нее.

– Ой, я поняла, – я снова пытаюсь поймать его взгляд, – это проклятие Чангмианя, о котором вчера говорил тот человек?

Саймон начинает прохаживаться туда-сюда:

– Боже, если это правда…

Кван улыбается.

– Ты думаешь, я и правда призрак?

– Призрак? Нет-нет! – со смехом отвечает он. – Я имею в виду твой рассказ о пещере. Если это правда…

– Конечно, правда. Говорю тебе, я сама видела.

– Я спрашиваю, потому что читал где-то… где же это было… А, вспомнил, это было в путеводителе, что-то о пещере с поселениями каменного века. Оливия, ты помнишь?

Я качаю головой. Не слишком ли скептически я отнеслась к ее рассказу о Нунуму и Йибане?

– Ты думаешь, это та самая пещера?

– Нет, это какая-то важная достопримечательность неподалеку от Гуйлиня. Но в книжке сказано, что эта гористая местность изобилует пещерами и, вероятно, существуют тысячи пещер, которые никто прежде не видел.

– А пещера, о которой говорила Кван, она, возможно…

– Невероятно! – Саймон поворачивается к Кван. – Так ты думаешь, там никто прежде не бывал?

Кван хмурится.

– Нет-нет. Я не это сказать. Многие были.

Его лицо вытягивается. Он делает круглые глаза и вздыхает. Что ж…

– Но теперь все умерли, – добавляет Кван.

– Ух ты! Стоп-стоп! – Саймон поднимает руку. – Давай-ка по порядку. – Он снова начинает прохаживаться туда-сюда. – Ты хочешь сказать, что никто из ныне живущихне знает о пещере? Кроме тебя, разумеется? – Саймон выжидательно смотрит на Кван.

– Нет-нет. Люди в Чангмиане знать, только не знать, где она. Но они знать о пещера.

– А… – он медленно прохаживается вокруг нас, – никто не знает, где она, но они знают о пещере.

– Конечно. В Чангмиане много сказок об эта пещера. Очень много.

– К примеру? – Саймон жестом уступает ей слово.

Кван морщит лоб и нос, сортируя в уме каталог своих историй о призраках – тайнах, которые мы никогда не должны разглашать.

– Самые известные, – произносит она, помолчав, – всегда связаны с чужеземцами. Когда они умереть, у нас много хлопот.

Саймон сочувственно кивает.

– Ладно, вот тебе история. Случиться сто лет назад. Так что я не видеть – слышать, как наши рассказывать. Приехали из Англии четыре миссионера – в маленьких тележках, под большой зонтик, и только два тощих мула тянуть этих толстяков. И был жаркий день. Из тележка выпрыгнуть две леди-проповедницы, одна молодая, нервная, другая старая, властная, и еще двое мужчин, один с бородой, а другой… ох, такой толстый, что никто у нас глазам своим не верить. И эти чужеземцы, хотя и носить китайская одежда, – ага! – выглядеть странно. Толстый, он говорить по-китайски, чуть-чуть, тяжело понимать. Сказать что-то вроде: «Можно нам устроить здесь пикник?» Все сказали: «Пожалуйста, будьте добры». И они кушать, кушать, кушать, кушать, кушать, так много еда…

Я перебиваю Кван:

– Ты говоришь о Пасторе Аминь?

– Нет-нет. Совсем другие люди. Я уже сказать тебе, я не видеть, только слышать. Ладно, поели, толстый спросить: «Эй, мы слышать, у вас тут знаменитая пещера и древний город внутри. Покажете?» Все отказаться: «Ой, слишком далеко. Я занят. Ничего особенного». И тогда старая проповедница показать нам карандаш: «Кто хочет это, отведите меня в пещеру, и это ваше!» В те времена, давным-давно, никто у нас не видел карандаша – кисточку видеть, а карандаш – нет. Конечно, может, китайцы изобрести карандаш. Мы изобрести так много вещей – порох, но не убийство, и лапшу тоже. Итальянцы вот говорить, что они изобрести лапшу – неправда, только взять у нас во времена Марко Поло. Китайцы еще ноль изобрести. До ноля люди не знать, что есть ничто. А теперь у всех есть ноль, – Кван смеется над собственной шуткой, – о чем я говорить?

– О старой миссионерке с карандашом.

– Ах да. В наша нищая деревня никто не видеть карандаш. Проповедница показать им, как надо рисовать, что не надо добавлять чернила. Один юноша по имени Хонг – всегда мечтать стать лучше, чем другие, – взять этот карандаш. Сейчас его семья держит на алтарном столе этот карандаш, который стоить ему жизни… – Кван скрещивает руки на груди, всем своим видом утверждая, что жадность к карандашам заслуживает смерти.

Саймон поднимает с земли прутик.

– Погоди. Мы тут что-то упустили. Что случилось с миссионерами?

– Они так и не вернулись.

– Может, они уехали домой, – предполагаю я, – и никто не видел, как они уезжали.

– Тот юноша тоже не вернулся.

– А может, он стал христианином и присоединился к миссионерам?

Кван бросает в мою сторону недоумевающий взгляд.

– Зачем ему это? И потом, почему они тогда не взяли с собой свои тележки, свои мулы? Почему их церковь потом посылать чужеземные солдаты, чтобы их искать? Столько хлопот, стучать во все двери: «Что случилось? Не скажете, где они, сожжем ваш дом дотла». Очень скоро все поняли, что надо говорить: «Ой, такая беда. Разбойники, вот что случилось». И по сей день все помнить об этом. Если кто-то вести себя, словно он лучше, чем ты, ему говорить: «Ха! Осторожно, а не то обернешься в карандашный человек».

– Слышал? – я толкаю Саймона.

Кван распрямляет спину и прислушивается, кивая головой в направлении гор.

– А, слышите это?

– Что? – спрашиваем мы в один голос.

– Пение. Это поют люди Йинь.

Мы замолкаем. Через пару мгновений я начинаю слышать легкий шелест.

– По-моему, это ветер.

– Ага! Для многих это просто ветер – ву! ву! – дует сквозь пещера. Но если ты горько сожалеть о чем-то, тогда слышать, как люди Йинь звать тебя: «Сюда! Сюда!» Ты грустить еще больше, они петь громче: «Торопись! Торопись!» Ты зайти внутрь – о, они так рады. Теперь ты занять чье-то место, они могут уйти. И они улететь в Мир Йинь, обретя наконец покой.

– Одним словом, играют в салочки, – ехидно добавляет Саймон.

Я выдавливаю из себя смешок, но меня охватывает тревога. Почему Кван знает так много историй, в которых люди меняются местами с мертвецами?

Кван поворачивается ко мне:

– Теперь ты знать, почему деревня называется Чангмиань. Чангзначит «песня», миань– «шелковая», что-то мягкое, тянущееся вечно, как нить. Мягкая нескончаемая песня. Но некоторые произносят «Чангмиань» с другой интонацией, тогда чангозначает «долгий», а миань– «сон». Долгий Сон. Теперь понять?

– То есть убаюкивающие песни, – говорит Саймон.

– Нет-нет-нет-нет-нет! Долгий Сон – другое имя смерти.Вот почему все говорят: «Эта пещера в Чангмиане, не ходи туда. Это ворота в Мир Йинь».

У меня замирает сердце.

– И ты в это веришь?

– Что веришь? Я уже быть там. Я знать. Много людей Йинь застрять там, и ждать, ждать…

– Как же тебе удалось вернуться? – Прежде чем она успевает ответить, я беру свои слова назад: – Знаю-знаю, можешь не отвечать.

Не хочу, чтобы Кван снова начинала рассказывать о Зене и Булочке. Уже поздно. Я хочу спать, не думая при этом, что лежу рядом с существом, вселившимся в тело мертвой девочки.

Саймон заговорщически наклоняется ко мне:

– Я думаю, нам стоит сходить посмотреть на эту пещеру.

– Шутишь?

– А почему бы и нет?

– Почему бы и нет?! Ты что, спятил? Люди там исчезают!

– Ты что, веришь в эту ахинею о призраках?

– Нет, конечно! Но там, должно быть, что-то нехорошее. Ядовитые испарения, провалы, бог знает что еще.

– Утопленники, – добавляет Кван. – Много грустные люди утопить себя, упасть на дно, вниз, вниз, вниз.

– Ты слышишь, Саймон? Утопленники!

– Оливия, ты не понимаешь? Это будет невероятная находка! Доисторическая пещера! Дома каменного века. Керамика…

– И кости, – добавляет Кван с услужливым видом.

– И кости! – повторяет Саймон. – Чьи кости?

– Кости чужеземцев. Они потеряться, потом потерять рассудок. Но не хотеть умирать. Так что долго-долго лежать у берега озера, пока тело не превратится в камень.

Саймон встает. Его взгляд устремлен в сторону гор.

– Люди сходят там с ума, – говорю я ему, – они превращаются в камни.

Но Саймон меня не слышит. Я знаю, что он уже совершает мысленный путь в пещеру, а через нее – к богатству и славе.

– Ты представляешь, что скажут редакторы журналов, когда увидят нашу статью? Черт! От куриного супчика к уникальной археологической находке! А может, стоит позвонить в «Нэшнл джеографик»? Я хочу сказать, мы же не отдали права на нашу статью «Неизведанным землям»? Нам определенно следует взять с собой что-нибудь из керамики в качестве доказательства.

– Я туда не пойду, – твердо говорю я.

– Прекрасно. Я пойду один.

Я хочу заорать: запрещаю тебе! Но как я могу? Он больше не принадлежит мне ни телом, ни разумом, ни душой. Кван смотрит на меня, и я хочу заорать: это твоя вина! Это все твои дурацкие сказочки! Она одаривает меня этим невыносимым участливым взглядом, гладит мою руку, пытаясь меня успокоить. Я отдергиваю руку.

Она поворачивается к Саймону:

– Нет, Саймон. Нельзя пойти один.

Он подскакивает будто его кто-то ужалил:

– Почему это?

– Ты не знать, где пещера.

– Да, но ты мне покажешь. – Он говорит это, как само собой разумеющийся факт.

– Нет-нет, Либби-я права, слишком опасно.

Саймон задумчиво почесывает шею. Мне кажется, собирает какие-нибудь убийственные аргументы, но вместо этого он пожимает плечами:

– Да, возможно. Ладно, проехали.

Я лежу посредине супружеской кровати, окостеневшая, словно Большая Ма в гробу. Все мое тело ноет от усилий, требующихся, чтобы не касаться Саймона. В первый раз за десять месяцев мы оказались в одной постели. На нем шелковое термическое белье. Я то и дело ощущаю, как его голени или ягодицы касаются моего бедра, и аккуратно отодвигаюсь, чтобы наткнуться на выпирающие колени Кван, на ее растопыренные пальцы ног. У меня смутное подозрение, что она подталкивает меня к Саймону.

Странные стоны врываются в комнату.

– Это что? – шепчу я.

– Я ничего не слышал, – отвечает Саймон. Надо же, он тоже не спит.

Кван зевает.

– Пение из пещера. Я уже вам говорить.

– Сейчас они звучат как-то по-другому. Будто кто-то жалуется.

Она поворачивается на бок и через две минуты уже храпит, а еще через какое-то время и Саймон начинает дышать размеренно и глубоко. И я остаюсь наедине со своими мыслями – зажатая между двумя людьми и вместе с тем бесконечно одинокая. Перед моим мысленным взором проплывают картины последних двадцати четырех часов: поездка на заиндевевшем микроавтобусе, лыжная парка Большой Ма. Булочка и Кван, лежащие в гробах. Предсмертная пляска несчастной курицы. Мертвая мышь в бутылке, мертвые миссионеры в пещере. И оживленное лицо Саймона, глядящее на горные вершины. Это было необыкновенно, великолепно. Было ли это возрождением наших былых чувств? Сможем ли мы остаться друзьями? Хотя, возможно, это ровным счетом ничего не значило. Может, все дело было в вине «Пьяная мышь».

Я поворачиваюсь на бок, и он следует моему примеру. Я стараюсь лежать неподвижно, как бревно, чтобы не касаться его. Но тело просто не в состоянии долго оставаться неподвижным, если оно не мертвое, разумеется. Я мечтаю прислониться к его плечу, но могу ли я это себе позволить? Если я это сделаю, он вообразит бог знает что. Подумает, что я его простила или что он мне нужен. Саймон причмокивает губами и посапывает – значит, он глубоко заснул. И вскоре я начинаю ощущать теплые волны его дыхания на своей щеке.

Я всегда поражалась тому, как он может дрыхнуть всю ночь напролет, не потревоженный ни воем автомобильной сигнализации, ни землетрясением, ни, как сейчас, настойчивым скрежетом под кроватью. А если это не просто скрежет? Конечно, это зубы, страшные крысиные зубы, грызущие ножку кровати. Крыса точит свои клыки, чтобы взобраться сюда. «Саймон, – шепчу я, – Саймон, ты слышишь?» А он, словно в старые добрые времена, перебрасывает руку через мое бедро и утыкается лицом мне в плечо. Я тут же напрягаюсь. А что, если он не спит? Или он бессознательно это сделал? Я начинаю тихонько ерзать, надеясь, что он проснется и уберет руку. Саймон тяжело вздыхает. Возможно, он просто испытывает меня.

Я убираю его руку со своего бедра. Он просыпается и бормочет: «Хм, извиняюсь», потом фыркает и переворачивается на другой бок. Его объятие было неосознанным. Он не имел в виду ничего особенного. Меня начинают душить слезы.

Я вспоминаю, как он всегда настаивал на сексе после наших с ним ссор, будто физическая близость могла все исправить. Меня всегда бесила эта глупая поговорка «все хорошо, что хорошо кончается». И все-таки я лишь слегка сопротивлялась, когда он брал меня за подбородок. Я сдерживала дыхание и гнев, когда он начинал целовать мои губы, нос, лоб. И чем мрачнее я была, тем настойчивей он становился, покрывая поцелуями мою шею, колени, соски. И в конце концов я сдавалась и уступала ему – не потому, что жаждала близости, но потому, что отказаться было бы неправильно. Я не могла не дать ему шанс искупить вину, не могла лишить нас надежды.

Я всегда оставляла серьезный разговор на потом. А так хотелось поговорить о том, что меня беспокоило: о том, что он предпочитал обходить острые углы, что с некоторых пор мы не знали, о чем говорить, что, отстаивая собственные позиции, мы теряли точки соприкосновения. Я хотела сказать ему, что, пока еще не поздно, нам необходимо восполнить душевную пустоту – поскольку чувства, которые некогда связывали нас, давным-давно иссякли. А может, их никогда и не было в избытке? Может, их изначально должно было хватить на несколько лет, но никак не на всю жизнь? Может, мы всю жизнь собирались наслаждаться сухой корочкой хлеба? Мы были похожи на двух людей, истосковавшихся по любви, но слишком уставших, чтобы признаться в этом, людей, бредущих по свету скованными одной цепью – пока не промелькнет жизнь.

Я думала об этом, пока Саймон раздевал меня. Меня раздражало то, что обнаженность для него сигнал близости. Я позволяла ему ласкать меня так, как он привык – ласкать мое тело, а не душу. А он, пытаясь уловить мой ритм, приговаривал: «Расслабься. Расслабься, расслабься». И я сдавалась, боль отступала. Я поддавалась власти своего ритма, его ритма, нашего ритма, любви по привычке, основанной на рефлексах.

В прошлом после близости мне становилось намного легче, все мои обиды проходили. Я пыталась припомнить тревожившие меня мысли – об избытке и недостатке чувств, бесполезной любви и смерти – и они блекли, теряли свою остроту, становились смешными и глупыми.

Теперь, когда нашему браку конец, я поняла, что такое любовь. Это не более чем игра воображения, деятельность надпочечников, вырабатывающих эндорфины. Любовь питает клетки, передающие тревогу и другие высшие чувства, наполняя их биохимическим блаженством. И ты можешь прекрасно знать обо всем этом, но все равно не в силах противиться ей, как не в силах противиться глубокому спокойному сну.

19. Туннель

Утром просыпаюсь от душераздирающих воплей – будто кого-то убивают или насилуют маленьких девочек. А потом слышу голос Ду Лили: «Погодите, погодите, вы, жадины!» Поросята начинают визжать еще громче, а она увещевает: «Кушайте, кушайте, и нагуливайте жирок».

Прежде чем я успеваю расслабиться, мое тело начинает ощущать еще один источник дискомфорта: ночью я, по всей видимости, бессознательно мигрировала к ближайшему источнику тепла, то есть к Саймону. Если быть точной, мои ягодицы сейчас упираются в его пах, в котором, как я ощутила, начинается утренняя эрекция, некогда любовно именуемая нами «будильничек». Кван уже нет в постели, и простыня, на которой отпечатался след ее тела, успела остыть. Когда она встала? О, я знаю, что она задумала – шпионить. И Саймон – неужели все еще спит? Или потихоньку смеется надо мной?

Но хуже всего то, что и я ощутила возбуждение. Несмотря на свои ночные раздумья, нижняя часть моего тела ноет, жаждет тепла и прикосновений, а весь организм жаждет удовлетворения. Я ругаю себя: безмозглая шлюха! Кретинка! Я быстро соскальзываю с постели от греха подальше. Саймон просыпается. Дрожа как осиновый лист в своей ночной сорочке, я кидаюсь к разбросанным со вчерашнего дня вещам. В комнате, должно быть, градусов семь, не больше. Я начинаю рыться в чемодане в поисках чего-нибудь теплого.

Саймон, зевая, садится на постели и потягивается, а затем отодвигает тюлевую занавеску.

– Я выспался, – ехидно говорит он, – а ты?

Я вытаскиваю из чемодана куртку и натягиваю ее на плечи. Она такая холодная, что даже потрескивает.

– Интересно, тут вообще можно принять душ или ванну? – говорю я, стуча зубами. У Саймона такое лицо, будто он посмеивается надо мной. Неужели он что-то заподозрил?

– Общественная купальня рядом с туалетом, – отвечает он. – Я осмотрел ее вчера, пока ты снимала. Она может сойти за минеральный источник. Общий для обоих полов. Одно корыто, и никакой очереди. Не думаю, чтобы там кто-то мылся за последние сто лет. Водичка какая-то мутная. А если угодно горячую ванну, захвати с собой ведро горячей воды.

Вообще-то я была готова к худшему, но не к самому худшему!

– Они что, моются в одной и той же воде целый день?

– Похоже, что целую неделю. Боже, мы так расточительныв Штатах.

– Чего ты скалишься? – спрашиваю я.

– Я подумал… Ты ведь помешана на чистоте.

– Вовсе нет!

– Да-а? А почему тогда в гостинице ты первым делом стаскиваешь простыню с кровати?

– Потому что они их меняют раз в сто лет.

– И что?

– А то, что у меня нет никакого желания лежать на чьей-то перхоти и засохшей сперме.

– Ага! Что я говорил? А теперь ступай в купальню. Я разрешаю.

С минуту я обдумываю, что хуже – мыться в общей воде или ходить немытой в течение двух недель.

– Ты, конечно, можешь налить воды в тазик и обтереться губкой прямо здесь. А я тебе спинку потру.

Я делаю вид, что не слышу его. У меня сводит скулы от усилий сдержать улыбку. Я вытаскиваю из чемодана две пары рейтуз. Отказавшись от хлопчатобумажных, натягиваю на себя шерстяные, жалея, что взяла всего одни. Предложение Саймона дельное – насчет тазика и губки, разумеется. А насчет того, чтобы потереть мне спину… Ха, черта с два. Я так и вижу его в образе древнеегипетского раба в набедренной повязке – со взором, горящим нестерпимым желанием, когда он молча поливает водой мои ноги, груди, живот. И бессердечная я, обращающаяся с ним, как с душем: Погорячей! Похолодней! Быстрей!

– Да, кстати, – говорит он, прерывая ход моих мыслей, – ты опять болтала во сне.

Я избегаю встречаться с ним взглядом. Кто-то, например, храпит. А я вот разговариваю, не бормочу что-то нечленораздельное, а именно разговариваю – законченными, четкими фразами. Еженощно. Громко. Даже сама иногда просыпаюсь от этого. Саймон слышал, как я отпускала уморительные шуточки, заказывала обед из трех блюд с десертом, орала на Кван, чтобы не подпускала ко мне своих призраков.

Саймон поднимает бровь:

– Этой ночью ты прямо разоткровенничалась.

Черт! Что мне снилось?! Я всегда запоминаю свои сны. Почему же сейчас не могу вспомнить? Снился ли мне Саймон? Мы что, занимались любовью?

– Сны ничего не значат, – говорю я, доставая термическую фуфайку и бутылочно-зеленую велюровую рубашку, – это чушь собачья.

– Хочешь, скажу, о чем ты болтала?

– Не хочу.

– О чем-то, что ты очень любишь.

Я швыряю одежду на пол и ору:

– Я не люблю это так сильно, как ты думаешь!

Саймон подмигивает, а потом начинает хохотать:

– О нет, конечно, любишь! Потому что ты сказала: «Саймон, подожди! Я еще не заплатила за это!» – он делает короткую паузу, чтобы убедиться, что до меня дошло, – ты по магазинам ходила. А что ты подумала?

– Заткнись. – Лицо у меня горит. Я выхватываю из чемодана пару шерстяных носков. – Отвернись. Я хочу одеться.

– Я уже видел тебя голой тысячу раз.

– Так вот, тысяча первого раза не будет. Отвернись.

Повернувшись к нему спиной, я стягиваю куртку и ночную сорочку, все еще досадуя на себя, что он так дешево меня купил. Одурачил меня! И какая же я идиотка, что поддалась ему! Надо было предвидеть, что он захочет надо мной подшутить. Я чувствую на себе его взгляд и поворачиваюсь к нему лицом.

– Тебе не нужно втягивать живот. – Он придерживает тюлевую занавеску, – ты и так потрясающе выглядишь. И всегда выглядела. Мне всегда нравилось на тебя смотреть.

– Болван!

– Что?! Мы, между прочим, все еще женаты!

Я бросаю в него скомканный носок. Он уворачивается, отпуская занавеску, которой, по всей видимости, лет сто, потому что от удара носка она разрывается – пуф! – и тоненькие клочочки взлетают в воздух.

Мы молча созерцаем урон. Я чувствую себя сорванцом, угодившим бейсбольным мячом в соседское окно.

– Ай-яй, – хихикаю я, прикрыв рот рукой.

Саймон качает головой.

– Плохая девчонка.

– Это ты виноват!

– Почему? Это ты бросила носок.

– А ты смотрел!

– Я и сейчас смотрю.

И вот я стою перед ним совершенно голая, отмораживая себе зад.

Я бросаю в него другой носок, потом рейтузы, потом велюровую рубашку, потом ночную сорочку. Сжимая в руке тапок, я подскакиваю к Саймону и колочу его по спине. Он хватает меня за руку, и мы оба падаем на постель. Мы катаемся и боремся, толкаемся и пихаем друг друга, радуясь тому, что найден наконец предлог вот так, беспечно, возиться. А когда мы выдыхаемся от этой шутливой борьбы, то глядим друг другу в глаза, молча, без слов, без улыбки. И бросаемся друг другу в объятия, – словно пара волков, соединившихся после долгой разлуки, ищущих то, что некогда их объединяло: запах кожи, вкус слюны, гладкость волос, изгибы позвоночника, все бугорки и складки, которые знаешь на ощупь и теперь открываешь снова. Он нежен, я неукротима, и мы оба падаем в бездну, пока все воспоминания о том, кем мы были до этого мгновения, не улетают прочь, ибо мы есть одно целое.

Когда я выхожу во двор, Кван одаривает меня одной из своих невинно-многозначительных усмешек.

– Либби-я, почему ты улыбаться?

Я смотрю на Саймона и отвечаю:

– Дождя нет.

Не важно, сестра она мне или нет, я благодарна ей за то, что она вытащила нас в Китай.

На земле лежит открытый чемодан, битком набитый всякой всячиной. По словам Кван, все это Большая Ма завещала Ду Лили – все, кроме деревянной музыкальной шкатулки, пискляво играющей мелодию песенки «Дом на просторах». Я достаю фотоаппарат и начинаю снимать.

Кван достает из чемодана первый подарок. Мы с Саймоном выдвигаемся вперед, чтобы разглядеть его получше. Это ловушка для тараканов.

– В Америке, – объясняет она Ду Лили с серьезным выражением лица, – они называют это «отель для тараканов». – И показывает на ярлычок.

– Ба! – удивляется Ду Лили. – Американцы такие богатые, что у них есть кукольные домики для насекомых! – Она покачивает головой, поджимая губы в пролетарском негодовании. Я перевожу ее слова Саймону.

– Да, а еще американцы кормят их разными вкусностями, – Кван открывает дверцу «отеля» и заглядывает внутрь, – и еда такая хорошая, что они не хотят уходить и остаются навсегда.

Ду Лили шлепает ее по руке, сделав вид, что рассердилась.

– Ты такая вредная! Ты думаешь, я не догадалась, что это такое? – И взволнованно обращается ко мне. – У нас в Китае тоже такое есть. Мы берем побеги бамбука, разрезаем их, используем сладкий сок. Мы с твоей сестрой вместе их резали. У нас в деревне проводились состязания: поглядеть, кто больше поймает всяких паразитов – мух, крыс, тараканов. Твоей сестре всегда удавалось наловить тараканов больше всех. А теперь она пытается одурачить меня.

Кван разворачивает новые подарки, – купленные, по всей видимости, в магазине спорттоваров. Сначала появляется огромный рюкзак. «В нем можно носить кирпичи, еще много карманов – по бокам, снизу, там, сям, гляди. Открываешь – ой, что там?» Она вытаскивает переносной очиститель воздуха, туристический примус, аптечку, надувную подушку, пищевые пакеты, пакеты для мусора, термическое одеяло, и – «О! Невероятно!» – еще кучу вещей: водонепроницаемый спичечный коробок, зажигалку и швейцарский армейский нож с зубочисткой, «очень практичный». Словно девушка с фирмы «Эйвон Леди», Кван объясняет предназначение каждого предмета.

Саймон изумленно разглядывает кучу.

– С ума сойти! Как это пришло тебе в голову?

– Газета, – отвечает Кван, – у них есть статья про землетрясение. Если будет сильное, это нужно, чтобы выжить. В Чангмиане, как ты видеть, не надо ждать землетрясение. Нет ни света, ни воды, ни отопления.

Кван вытаскивает из чемодана пластиковую коробку – в такой обычно хранят всякую дребедень под кроватью, – и на свет божий появляются перчатки для работы в саду, теплые стельки, рейтузы, полотенца, футболки. Ду Лили вскрикивает, вздыхая и причитая, что Большая Ма так и не смогла насладиться этим добром. Я фотографирую Ду Лили в окружении ее наследства. На ней надеты модные солнечные очки и бейсболка со словом «Чемпионы», усыпанным стразами.

После скромного завтрака из риса и пикулей Кван выносит во двор кипу фотографий, запечатлевших тридцать два года ее жизни в Америке. Они с Ду Лили садятся на лавочку и начинают их рассматривать.

– Смотри, – говорит Кван, – это Либби-я, ей здесь шесть лет. Правда, она миленькая? Посмотри, какой на ней свитер! Я сама его связала, перед тем, как уехать из Китая.

– А эти белые девочки, – спрашивает Ду Лили, – кто они?

– Ее одноклассницы.

– А за что их наказали?

– Наказали? Их не наказывали.

– Тогда зачем они надели эти высокие бумажные колпаки?

– А-ха-ха-ха! Да-да, высокие колпаки, чтобы наказывать контрреволюционеров! Так вот как они выглядят! В Америке чужеземцы надевают их, когда отмечают дни рождения, а еще Новый год. А это день рождения Либби-я. Это такая американская традиция. Одноклассники дарят подарки, ничего полезного, так, безделушки. А мама печет сладкий пирог и втыкает в него горящие свечи. Дитя загадывает желание, и, если ей удастся задуть все свечи разом, желание сбудется. А потом дети съедают сладкий пирог, сладкие конфетки, пьют сладкую шипучку, – так много сладкого, что язычки прилипают к нёбу и они больше не могут проглотить ни кусочка.