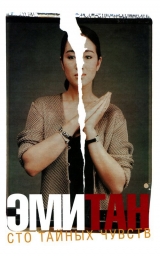

Текст книги "Сто тайных чувств"

Автор книги: Эми Тан

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)

– Что я тебе говорить? – отвечает она, победно улыбаясь. – Это Китай.

Обед вполне пролетарский – рис и соевые бобы. Кван настояла, чтобы Ду Лили на скорую руку соорудила это нехитрое блюдо. После обеда Кван отправляется в здание местной общины, чтобы подготовить Большую Ма к фотосъемке. Мы с Саймоном разбредаемся в разные стороны изучать деревню. Я выбираю дорогу, восходящую к мощеной улочке, которая прорезает затопленные поля. В отдалении замечаю уток, шагающих друг за другом вразвалочку параллельно линии горизонта. Видно, китайские утки более дисциплинированные по сравнению с американскими. Может, они и крякают по-другому? Я делаю несколько снимков, чтобы потом вспомнить, о чем мне подумалось в этот момент.

Когда я возвращаюсь в дом, Ду Лили сообщает мне, что Большая Ма уже около получаса ждет фотосъемки. Пока мы шагаем к зданию общины, она берет меня за руку и говорит:

– Твоя старшая сестра и я когда-то вместе плескались в этих рисовых полях. Вон там, гляди.

Я представляю себе Ду Лили молоденькой женщиной, играющей с девочкой Кван.

– Иногда мы ловили головастиков, – продолжает она свой рассказ тоненьким детским голоском, – использовали наши косыночки вместо сетей. – Ду Лили имитирует движения ловца, потом делает вид, что пробирается по грязи. – В те дни руководители в деревне говорили нам, что женщинам полезно глотать головастиков как противозачаточное средство. Мы понятия не имели, что это такое. Но твоя сестра сказала: «Ду Лили, мы должны быть хорошими маленькими коммунистами». Она заставляла меня глотать этих черных тварей.

– Не может быть!

– Как я могла ослушаться? Она ведь старше меня на два месяца!

Старше?!Как может Кван быть старше Ду Лили? Ду Лили – просто древняя столетняя старуха. Ее руки грубы и мозолисты, лицо изборождено глубокими морщинами, во рту не хватает зубов. Вот что происходит, если не пользоваться кремом «Ойл оф Юлэй» после долгого тяжелого дня на рисовом поле.

Ду Лили причмокивает губами:

– Я проглотила штук двенадцать, может, больше. Я чувствовала, как они извиваются у меня в горле, плавают в животе, скользят по моим венам. Они извивались во всем моем теле. А в один прекрасный день я заболела, и доктор из большого города спросил меня: «Эй, товарищ Ду Лили, ты что, ела головастиков? У тебя глисты!»

Она смеется, потом ее лицо серьезнеет.

– Иногда я спрашиваю себя, не потому ли никто не захотел на мне жениться. Да, наверное, именно поэтому. Все знали, что я ела головастиков и никогда не смогу выносить сына.

Я ловлю ее задумчивый взгляд, разглядываю ее кожу, загрубевшую на солнце. Как несправедливо обошлась с нею жизнь!

– Не волнуйся, – она гладит мою руку, – я не виню твою сестру. Сколько раз я радовалась, что не вышла замуж! Да, да, – так хлопотно заботиться о мужчине. Я слышала, что половина мозгов находится у них между ног – ха! – Она хохочет, имитируя разудалую походку пьяницы. Потом снова становится серьезной. – Иногда, правда, я говорю себе: Ду Лили, ты была бы хорошей матерью.

– Часто и дети доставляют кучу хлопот, – тихо говорю я.

Она кивает.

– Столько сердечной боли.

Какое-то время мы шагаем молча. В отличие от Кван, Ду Лили производит впечатление разумного, рассудительного человека, которому можно спокойно довериться. Она не общается с Миром Йинь или, по крайней мере, не болтает об этом. А может, я ошибаюсь?

– Ду Лили, – спрашиваю я, – ты можешь видеть призраков?

– А, ты хочешь сказать, как Кван? Нет, у меня нет глаз Йинь.

– Кто-нибудь еще в Чангмиане видит призраков?

Она качает головой.

– Только твоя сестра.

– А когда Кван говорит, что видела призрак, что, все ей верят?

Ду Лили отводит глаза. Ей неловко. Я пытаюсь вызвать ее на откровенный разговор:

– Я, например, не верю в призраков. Я думаю, люди видят то, что хотят видеть. Призраки – это плод их воображения и желаний. А ты как думаешь?

– А! Какая разница, что я думаю! – Она по-прежнему избегает смотреть мне в глаза. Она наклоняется и счищает грязь с ботинка. – Это сродни тому, как долгие годы нам указывали, во что нам верить. Верьте в богов! Верьте в предков! Верьте в Мао Цзэдуна, наших партийных лидеров, мертвых героев! Я же предпочитаю верить во что-нибудь разумное, чтобы иметь поменьше хлопот. Здесь почти все так думают.

– Так ты, значит, не веришь, что призрак Большой Ма с нами, в Чангмиане? – Мне хочется поймать ее на слове.

Ду Лили дотрагивается до моей руки.

– Большая Ма – моя подруга. Твоя сестра тоже моя подруга. И я никогда не предам их дружбы. Призрак Большой Ма, может быть, здесь, а может, и нет. Какая разница? Теперь понятно? А?

– Угу. – Мы идем дальше. Удастся ли мне когда-нибудь постичь логику мышления китайцев? Словно прочитав мои мысли, Ду Лили хихикает. Я знаю, о чем она думает. Я похожа на одного из тех интеллектуалов, которые приезжали в Чангмиань – такие образованные, уверенные в своих силах. Они пытались разводить мулов, а в результате остались в дураках.

Мы добираемся до ворот здания общины как раз в ту минуту, когда тяжелые капли дождя обрушиваются на землю. В моей душе нарастает волнение. Мы бросаемся через открытый дворик и, пройдя сквозь двойные двери, попадаем в просторную комнату, где холодно как в морге. Сырой воздух пропитан запахом, который в моем сознании ассоциируется с запахом гниющих в течение сотен лет костей. Мягкая осень, которой, как это ни странно, славится Гуйлинь, давно уже на исходе, и хотя я натянула на себя столько теплой одежды, сколько уместилось под курткой из «гор-текса», у меня стучат зубы, пальцы совсем занемели, и я плохо представляю, как буду снимать в этот промозглый полдень.

В комнате около дюжины людей: они разрисовывают белые траурные знамена и украшают столы и стены белой тканью и свечами. Их громкие голоса перекрывают шум дождя. Кван стоит у гроба. Я должна к нему подойти, а мне совершенно не хочется смотреть на тело. Вдруг оно сильно изуродовано? Кван замечает меня, и я киваю ей.

Когда я заглядываю в гроб, то с облегчением обнаруживаю, что лицо Большой Ма накрыто листом белой бумаги. Стараясь, чтобы мой голос звучал почтительно, я говорю:

– Что, в аварии сильно пострадало лицо?

Кван в недоумении.

– А, ты имеешь в виду бумагу, – отвечает она по-китайски, – нет-нет, просто положено прикрывать лицо.

– Зачем?

– Что? – Кван запрокидывает голову, будто ответ должен упасть с небес. – Если бумага поднимется, значит, человек все еще дышит и его рано хоронить. Но Большая Ма умерла навсегда, она только что мне об этом сказала. – И прежде чем я успеваю внутренне подготовиться, Кван убирает бумагу.

Конечно, Большая Ма мертва, но в ней нет ничего отталкивающего. На ее лице навеки застыло какое-то мучительное беспокойство. Я всегда думала, что после смерти лицо становится безмятежно-спокойным.

– Ее губы, – бормочу я по-китайски, – они так изогнуты. Похоже, она умирала в мучениях.

Кван и Ду Лили склоняются над Большой Ма.

– Может быть, – говорит Ду Лили, – но теперь она прямо как живая. А губы… Она всегда их кривила.

– Еще до того, как я покинула Китай, ее лицо было таким, обеспокоенным и недовольным, – соглашается Кван.

– Она, наверное, была тяжелым человеком, – замечаю я.

– О нет, – возражает Кван, – тебе так кажется только потому, что сейчас она одета для перехода в мир иной. Семь слоев для верхней половины тела, пять – для нижней.

Я показываю на лыжную куртку, которую Кван избрала в качестве седьмого слоя. Она переливчато-лилового цвета, с кричащими украшениями в юго-западном стиле. Это один из подарков, который Кван купила на распродаже в универмаге «Мэйсис» в надежде удивить Большую Ма. На самом видном месте красуется ценник – по-видимому, чтобы показать, что курточка недешевая.

– Очень мило, – говорю. Я бы сама сейчас не отказалась от такой куртки.

Кван светится от гордости.

– И практично, не промокает.

– А что, в загробном мире идут дожди?

– Шш! Нет, конечно! Там всегда одна погода – не холодно и не жарко.

– Тогда зачем ты сказала, что куртка не промокает?

Кван непонимающе смотрит на меня.

– Потому что так оно и есть.

Я пытаюсь согреть дыханием закоченевшие пальцы.

– Если в загробном мире такая чудная погода, зачем так много одежды – семь и пять слоев?

Кван оборачивается к Большой Ма и повторяет мой вопрос по-китайски. Потом кивает, будто разговаривает по телефону, и переводит ее ответ для меня, простой смертной:

– Большая Ма говорит, что не знает. Призраки и люди Йинь были так долго запрещены правительством. Она забыла все обычаи и их значения.

– А теперь, выходит, призраки разрешеныправительством?

– Нет-нет, теперь просто людей не штрафуют за то, что призракам разрешают приходить. Но это правильный обычай – семь и пять, наверху всегда на два слоя больше, чем внизу. Большая Ма считает, что семь слоев – это семь дней недели, по одному слою на каждый день. В старые времена люди должны были оплакивать своих родственников семь недель, семью семь – сорок девять дней. Но сейчас мы уподобились иностранцам, несколько дней траура, и все.

– А почему внизу только пять слоев?

Ду Лили улыбается.

– Потому что два дня в неделю Большая Ма должна блуждать по загробному миру с голым задом.

Они с Кван хохочут так громко, что находящиеся в комнате люди оборачиваются и взирают на них с недоумением.

– Хватит, хватит! – кричит Кван, силясь подавить смех. – Большая Ма бранит нас. Она говорит, что нам еще рано так над ней подшучивать. – Успокоившись, Кван продолжает: – Большая Ма не совсем уверена, но она полагает, что пять слоев – это пять вещей, которые связывают простых смертных с этим миром: пять цветов, пять вкусов, пять ощущений, пять элементов, пять чувств… – Она вдруг останавливается. – Большая Ма, а ведь на самом деле семь чувств, а не пять, а? – Она принимается перечислять на пальцах: – Радость, гнев, страх, любовь, ненависть, желание… Еще одно – что это? А, да-да! Грусть! Нет, нет. Большая Ма, я не забыла. Как я могла забыть? Конечно, мне сейчас грустно, оттого что ты покидаешь этот мир. Как ты можешь так говорить? Прошлой ночью я плакала, и совсем не напоказ. Ты сама меня видела. Моя грусть была искренней, не поддельной. Почему ты всегда думаешь обо мне худшее?

– Ай-я! – кричит Ду Лили телу Большой Ма. – Не ссорьтесь теперь, когда ты уже умерла. – Она украдкой подмигивает мне.

– Нет, я не забуду, – говорит Кван телу Большой Ма, – петух, танцующий петух, не курица и не утка. Я уже знаю.

– О чем это она? – спрашиваю я.

– Она хочет, чтобы к крышке гроба был привязан петух.

– Зачем?

– Либби-я хочет знать, зачем. – Кван слушает около минуты, потом объясняет: – Большая Ма не уверена, но она думает, что ее дух должен воплотиться в теле петуха и улететь прочь.

– И ты в это веришь?

Кван самодовольно улыбается:

– Конечно нет! Даже Большая Ма в это не верит. Это обычный предрассудок.

– Ну, а если она в это не верит, зачем тогда это делать?

– Шш! Ради соблюдения традиции! И чтобы было чем напугать детишек. Вы, американцы, поступаете так же.

– Неправда!

Кван одаривает меня снисходительным взглядом старшей сестры-всезнайки.

– Ты не помнишь? Когда я только приехала в Соединенные Штаты, ты говорила мне, что кролики кладут яйца раз в год и мертвецы выходят из могил, чтобы отыскать их.

– Неправда!

– Да, а еще ты говорила, если я не буду тебя слушаться, Санта-Клаус спустится вниз по трубе и упрячет меня в свой мешок, а потом унесет в одно очень холодное место, холоднее, чем морозилка.

– Никогда я этого не говорила, – протестую я, начиная припоминать ту рождественскую шутку, которую я с ней сыграла, – может, ты просто не так поняла.

Кван выпячивает нижнюю губу:

– Эй, я ведь твоя старшая сестра. Ты думаешь, я не поняла, что ты имела в виду? Ха! А, ладно, не велика беда. Большая Ма говорит, чтобы мы кончали языки чесать. Пришло время фотографироваться.

Чтобы собраться с мыслями, я пытаюсь установить оптимальные условия съемки. Ясно, что здесь нужен треножник. Несмотря на несколько белых свечей, установленных около стола духов, проникающий сквозь грязные окна свет холоден и неласков. В комнате нет ни верхнего освещения, ни ламп, ни розеток, чтобы подсоединить стробоскоп. Если я буду использовать мгновенную вспышку, то не смогу регулировать освещенность, и Большая Ма получится еще более зловещей. Я предпочитаю эффект распределения светотени – сочетания светлых и темных пятен, и секунда при f/8 создаст замечательное световое пятно на одной стороне лица Большой Ма и мрачную тень смерти – на другой.

Я достаю треножник, устанавливаю «хассельблад» и прикрепляю сзади цветной «поляроид», чтобы сделать пробный снимок. «Ладно, Большая Ма, не двигайся», – говорю я и чувствую, что начинаю сходить с ума. Я разговариваю с ней так, будто она меня слышит. И чего я так разволновалась из-за одной-единственной фотографии мертвой женщины? Все равно я не смогу использовать это в статье. А потом все опять становится очень-очень важным. Каждая мелочь должна получиться идеально. Или это один из мифов, созданных наиболее успешными для того, чтобы все остальные чувствовали себя законченными неудачниками?

Прежде чем я успеваю довести свою мысль до конца, вокруг меня собираются люди, требуя показать им снимок. Наверняка многие видели предназначенные для туристов фотоустановки, делающие моментальные фотографии за бешеные деньги.

– Погодите, погодите, – говорю я, когда они начинают наседать. Я прижимаю снимок к груди, чтобы изображение побыстрей проявилось. Люди вдруг замолкают: боятся, должно быть, что шум помешает процессу проявки. Я смотрю на снимок. Контраст слишком резок на мой вкус, но я все равно показываю им фото.

– Как живая! – восклицает какой-то человек.

– Отличное качество! – говорит другой. – Смотрите, как получилась Большая Ма – словно она сейчас встанет и пойдет кормить поросят.

Кто-то шутит:

– Эй! – скажет она, – а почему у моей постели столько народу?

Ко мне подходит Ду Лили.

– Либби-я, теперь меня сфотографируй. – Она приглаживает ладонью жесткий вихор на лбу, поправляет рукав жакета, чтобы разгладить морщинки. Я смотрю на нее в видоискатель. Ду Лили замирает, словно солдат на карауле, ее лицо поворачивается ко мне, блуждающий взгляд фиксируется на потолке. Камера жужжит. Как только я вытягиваю снимок, она выхватывает его у меня из рук, прижимает к груди, притопывая ногой и потрясенно улыбаясь.

– В последний раз я видела свою фотографию сто лет назад, – взволнованно говорит она, – я тогда была очень молодая. – Когда я разрешаю ей посмотреть, она рывком подносит снимок к лицу, прищуривает выпученный глаз и мигает.

– Вот, значит, как я выгляжу. – Ее взгляд выражает глубокое почтение перед чудом фотографии.

Ду Лили бережно, словно только что вылупившегося цыпленка, передает фото Кван.

– Похожа, – говорит Кван. – Что я тебе говорила? Моя сестренка очень талантливая. – Она показывает фото остальным.

– Прямо как в жизни, – с восхищением произносит какой-то человек.

Ему вторят другие:

– Идеально чисто.

– Невероятно реалистично.

Снимок снова возвращается к Ду Лили. Она бережно держит его на ладонях.

– В таком случае я не очень хорошо выгляжу, – устало произносит она, – я такая старая, такая уродливая. Неужели я и вправду такая уродливая? Неужели я так глупо выгляжу?

Кто-то начинает смеяться, думая, что она шутит. Но мы с Кван видим, как глубоко ее потрясение. Она похожа на человека, которого предали, и именно я причинила ей боль. Наверняка она не раз видела собственное отражение в зеркале. Но смотрясь в зеркало, мы можем, поворачиваясь к нему под тем или иным углом, не видеть то, что не хотелось бы видеть. Камера смотрит на нас по-другому: она видит миллион серебристых крупинок на черном полотне, но никак не наш настоящий образ.

Ду Лили медленно уходит, и я хочу задержать ее, утешить, сказать ей, что я плохой фотограф, что у нее масса достоинств, которых камере никогда не увидеть. Я иду за ней, но Кван берет меня за руку и качает головой.

– Я поговорю с ней потом, – говорит она, и, прежде чем я успеваю ей ответить, меня окружают люди, прося их сфотографировать. «Я первая! Сначала меня с внучком!»

– Еще чего! – бранится Кван. – Моя сестра не нанималась бесплатно всех фотографировать! – Люди продолжают уговаривать: «Всего одну!», «И меня тоже!» Кван поднимает руки и кричит строгим голосом:

– Тихо! Большая Ма только что сказала мне, чтобы все удалились! – Крики понемногу стихают. – Большая Ма сказала, что ей надо отдохнуть перед переходом в загробный мир. Иначе она сойдет с ума от горя и останется здесь, в Чангмиане. – Ее товарищи тихо проглатывают это сообщение и друг за другом покидают комнату, добродушно ворча.

Когда мы остаемся одни, я благодарно улыбаюсь Кван.

– Что, Большая Ма и вправду так сказала?

Кван искоса взглядывает на меня и начинает хохотать. Меня тоже разбирает смех. Я благодарна ей за сообразительность.

Потом она добавляет:

– На самом деле Большая Ма велела сделать еще несколько фотографий, но на этот раз под другим углом. Она сказала, что на последней выглядит такой же старой, как Ду Лили.

Я застываю, застигнутая врасплох.

– Нехорошо так говорить.

Кван делает вид, что не поняла меня.

– Чего?

– Нехорошо говорить, что Ду Лили выглядит старше, чем Большая Ма.

– Но она старше Большой Ма минимум на пять-шесть лет.

– Как ты можешь так говорить?! Она моложе тебя.

Кван поднимает голову и внимательно смотрит на меня:

– Почему ты так думаешь?

– Ду Лили говорила.

Кван теперь обращается к безжизненному лицу Большой Ма:

– Знаю, знаю. Но поскольку Ду Лили вспомнила об этом, нам придется сказать ей правду. – Она подходит ко мне. – Либби-я, я должна рассказать тебе тайну.

На меня вдруг наваливается неимоверная тяжесть.

– Пятьдесят лет тому назад Ду Лили взяла на воспитание маленькую девочку, которую подобрала на дороге во время гражданской войны. Потом девочка умерла, и Ду Лили, обезумев от горя, решила, что теперь она – эта девочка. Я помню это, потому что девочка была моей подругой, и… Да, если бы она осталась жива, то была бы сейчас на два месяца моложе меня, а не старухой семидесяти восьми лет, как Ду Лили. – Кван внезапно прерывает свой рассказ и начинает спорить с Большой Ма:

– Нет, нет, не могу я ей это сказать, это слишком.

Я таращусь на Кван, таращусь на Большую Ма, думаю о словах Ду Лили. Кому и чему я обязана верить? В голове у меня мысли путаются, словно во сне, когда рвутся логические нити, связывающие слова. Ду Лили моложе Кван? Или ей семьдесят восемь? Может, призрак Большой Ма где-то рядом? А может быть, и нет. Все это правда и ложь, инь и ян. Какая разница? Будь разумной, говорю я себе. Если лягушки едят насекомых, утки едят лягушек, а рис дает урожай два раза в год, то зачем подвергать сомнениям мир, в котором они живут?

17. Год без половодья

В самом деле, зачем подвергать сомнениям этот мир? Потому что я не китаянка, как Кван. Для меня инь никогда не будет ян, или наоборот. Я не могу принять на веру две противоречащие друг другу истории. Когда мы с Кван возвращаемся в Дом Большой Ма, я тихо спрашиваю:

– А как умерла дочь Ду Лили?

– О, это очень грустная история, – отвечает она по-китайски, – может, тебе лучше не знать.

Далее мы шагаем молча. Я знаю, она ждет, что я попрошу ее продолжить, и в конце концов говорю:

– Продолжай.

Кван останавливается и смотрит на меня:

– А ты не испугаешься?

Я думаю, качая головой: откуда мне знать, черт побери, испугаюсь ли я? Кван начинает рассказывать, а по моей спине пробегают мурашки, и это вовсе не от холода.

…Ее звали Булочка, и нам было по пять лет, когда она утонула. Мы были с ней одного роста, глаза в глаза, уста в уста. Только ее уста были молчаливы, а мои – болтливы. Моя тетя жаловалась, что я слишком много болтаю. «Если вымолвишь еще хоть слово, – грозила она, бывало, – я тебя прогоню. Я никогда не обещала твоей матери, что буду смотреть за тобой».

Тогда я была тощенькая, и меня прозвали Лепешечка, бао-бинь– тоненький слой теста, называла меня Большая Ма. Мои коленки и локти были покрыты корками от ссадин. А Булочка была пухленькая, со складочками на руках и ногах, словно баоцзыс начинкой. Ду Юнь, тогда так звали Ду Лили, нашла ее на дороге. А Большая Ма назвала Булочку Лили, потому что, когда она появилась в нашей деревне, лили-лили-лилибыл единственный звук, который она издавала, похожий на трель иволги. Лили-лили-лили– вырывалось из ее уст, таких искривленных, словно она надкусила неспелую вяжущую хурму. Она смотрела на мир глазами птенчика, ожидающего опасности. Никто, кроме меня, не знал, почему она была такой, ибо она никогда не разговаривала, по крайней мере, при помощи слов. Но вечерами, когда свет лампы танцевал на стенах и потолке, ее маленькие белые руки начинали говорить. Они скользили и плавали вместе с тенями, парили и устремлялись вниз, словно две белые птички в облаках. Большая Ма, наблюдая за ней, качала головой: «Ай-я, какая странная, какая странная». А Ду Лили смеялась, как дурочка в театре теней. И только я понимала Булочку. Я знала, что ее руки не принадлежат этому миру. Видишь ли, я тоже была ребенком, еще не успевшим позабыть прошлую жизнь. И я тоже помнила, что когда-то была духом, покинувшим эту землю в теле птицы.

При встрече с Ду Юнь односельчане улыбались и поддразнивали ее: «Эта твоя малютка Булочка, она ведь странная, да?» Но за ее спиной они шептали всякие гадости, и их злые слова проникали через стены нашего двора прямо в мои уши: «Эта девчонка такая испорченная, что сошла с ума», – говорила соседка Ву. «Ее родители, верно, были буржуи. Ду Юнь должна пороть ее почаще, по крайней мере, три раза в день». «Она одержимая», – говорила другая соседка. «С неба упал мертвый японский летчик и вселился в нее. Вот почему она не говорит по-китайски, а только хрюкает и машет руками, как подбитый самолет».

«Она дурочка», – говорила третья соседка. «Ее голова пуста, как тыква».

Но Ду Юнь полагала, что Булочке незачем говорить, потому что она, Ду Юнь, может говорить за нее. Мать всегда знает, что лучше для дочери, что та должна есть, думать и чувствовать. Что касается танцующих рук, Ду Юнь как-то сказала, что это доказывает знатное происхождение ее предков. А Большая Ма ответила: «Эй! Да у нее контрреволюционные руки, и в один прекрасный день их отрубят. Лучше будет, если она научится сморкаться в ладонь, зажав ноздрю пальцем».

Только одно огорчало Ду Юнь. Лягушки. Булочка терпеть не могла этих зеленых весенних тварей, маленьких, словно ее кулачок. Вечерами, когда смеркалось, они начинали скрипеть, как ворота рая: «Ква-ва, аа-ва, аа-ва».Большая Ма и Ду Юнь хватали ведра и сети и отправлялись в затопленные поля. И все лягушки разом умолкали, надеясь, что молчание сохранит им жизнь. Но вскоре они уже были не в силах сдержать своих чувств: Ква-ва, аа-ва, аа-ва,запевали они, еще громче, чем прежде, призывая любовь.

«Кто может любить такое создание?» – шутила Ду Юнь. А Большая Ма отвечала: «Я могу – когда оно хорошо приготовлено». Как же легко им было ловить этих жаждущих любви существ! Они складывали их в ведра – лоснящихся, словно облитых маслом при свете восходящей луны. К утру Ду Юнь и Большая Ма уже стояли у дороги с криками: «Лягушки! Сочные лягушки! Десять штук за один юань!» А мы с Булочкой сидели рядом на перевернутых ведрах, подпершись кулаками и греясь в лучах восходящего солнца.

Независимо от того, как шла торговля, Большая Ма и Ду Юнь всегда оставляли, по крайней мере, дюжину лягушек нам на обед. Ближе к полудню мы возвращались домой: семь пустых ведер, одно полупустое. На открытой кухне во дворе Большая Ма разводила огонь. Ду Юнь доставала лягушку из ведра, и Булочка проворно пряталась за мою спину. Я видела, как тяжело вздымается ее грудь, прямо как у лягушки, надувающей свое горло в руке Ду Юнь.

«Смотрите внимательно, – говорила Ду Юнь нам с Булочкой, – вот как надо готовить лягушку». Она переворачивала лягушку на спину и – раз! – втыкала ножницы ей в анус – и зззззз! – вскрывала ей брюшко до самого горла, а потом одним рывком вытаскивала большим пальцем кишки, наполненные москитами и серебристо-синими мухами. Другим рывком сдирала кожу, от самого горла до хвоста, и лягушка свисала с пальцев Ду Юнь, словно сморщившееся платье древнего воина. А потом она взмахивала ножом – раз, раз, раз, и лягушка была порублена на кусочки, тельце и лапки, а голова выбрасывалась прочь.

Пока Ду Юнь одну за другой разделывала лягушек, Булочка сжимала зубами стиснутый кулак. Она не плакала. А когда Ду Юнь видела боль в ее глазах, то начинала ворковать: «Подожди, деточка, мама скоро даст тебе покушать».

И только я знала, какие слова навеки застряли в горле Булочки. В ее глазах я могла прочесть то, что она когда-то видела так ясно, словно ее воспоминания стали теперь моими. Что ее мать и отец погибли, оттого что с них живьем содрали кожу. Что она видела, как это произошло, схоронившись в густой зелени высоко на дереве, куда ее посадил отец. Что на дереве кричала иволга, отгоняя Булочку от своего гнезда. Что Булочка не проронила ни звука и даже не заплакала, потому что обещала матери сидеть тихо. Вот почему Булочка никогда не разговаривала. Она обещала это своей матери.

Через двенадцать минут двенадцать лягушек и содранная кожица уже шипели на сковороде с маслом – таким горячим, что лапки выпрыгивали наружу, и Ду Юнь ловила их одной рукой, не переставая помешивать другой. Вот как она умела готовить лягушек!

Но Булочка не могла по достоинству оценить ее мастерства. При тусклом свете лампы она наблюдала за тем, как мы жадно впиваемся зубами в эту вкуснейшую плоть, отделяя мясо от косточек, таких тоненьких, словно иглы для рукоделия. Кожица была вкусней всего – мягкая, ароматная. Маленькие косточки тоже были вкусные – упругие и хрустящие.

Ду Юнь то и дело поднимала голову и принималась уговаривать свою дочь: «Кончай играть, кушай, мое сокровище, кушай». Но руки девочки порхали и бились, парили вместе со своими тенями. И Ду Юнь становилось очень грустно, что ее дочь отказывается от блюда, которое она так хорошо готовит. Надо было видеть лицо Ду Юнь – столько любви к сироте, найденной на дороге! И я знаю, что Булочка тоже старалась отдать Ду Юнь – всю любовь, что осталась у нее в сердце. Она ходила за ней по пятам по деревне и поднимала ручку, чтобы новая мама могла взять ее пальчики. Но по вечерам, когда начинали петь лягушки и Ду Юнь хватала свои раскачивающиеся ведра, Булочка забивалась в угол и сидела там, напевая: Лили-лили-лили.

Вот какой я запомнила Булочку. Мы с нею были подругами. Мы жили в одном доме, спали в одной постели. Мы были словно сестры, понимали друг друга без слов. Несмотря на наш юный возраст, мы знали, что такое печаль. Я потеряла свою семью, она – свою.

В год, когда Ду Юнь нашла Булочку на дороге, не было паводка – это был странный год. В прошлые годы в это время шли проливные дожди, и за время весны случался хотя бы один паводок. Стремительные потоки проносились через наши дворы и дома, смывая насекомых и крыс, обувь и стулья, а затем унося все в поля. Но в год, когда у нас появилась Булочка, половодья не было, только дожди – достаточно для урожая и лягушек, достаточно, чтобы люди в нашей деревне сказали: «Паводка нет в этом году. Почему нам так повезло? Может, это из-за девчонки, которую Ду Юнь нашла на дороге? Да, верно, это из-за нее».

На следующий год в соседних деревнях шли обычные дожди – большие и маленькие, короткие и длинные. А в нашей деревне – нет. Ни капли, чтобы весной вспахать землю, летом – собрать урожай, осенью – посадить семена. Не было дождя – не было и урожая. Не было воды, чтобы сварить рис, который больше не рос, не было сечки, чтобы кормить поросят. Рисовые поля высохли, как корка на каше, и лягушки лежали на этой корке, сухие, как хворост. Насекомые выползали из потрескавшейся земли, поводя усиками и глядя в небо. Утки дохли, и мы ели их, одну кожу да кости. Когда мы подолгу смотрели голодными глазами на горные вершины, нам виделся сладкий жареный картофель с лопнувшей кожицей. Такой страшный год. Такой страшный, что люди в нашей деревне говорили, что Булочка, эта безумная девчонка, должно быть, всему причиной.

Жарким летним днем мы с Булочкой сидели в высохшей сточной канаве около нашего дома. Мы ждали волшебную лодку, на которой уплыли бы в страну добрых фей. Вдруг мы услышали невнятное ворчание в небе, потом еще раз, потом оглушительный громовой раскат – трак! – и на землю обрушился дождь, тяжелый, как рисовые шарики. Я так испугалась! Так обрадовалась! Сверкала молния, гремел гром. «Наконец-то приплывет наша лодочка!» – закричала я. А Булочка засмеялась, простирая руки к сверкающим в небе молниям. В первый раз я услышала ее смех.

Гугу-гугу-гугу– шумела вода, низвергающаяся на горы, наполняя расщелины. В мгновение ока наша высохшая канава наполнилась водой, и коричневый поток с белыми бурунами подхватил нас и стремительно потащил в поле.

Позже я узнала, что произошло, хотя об этом предпочитали говорить шепотом. Когда Большая Ма и Ду Юнь вытащили нас из воды, мы были бледны и недвижимы, облеплены водорослями – два бездыханных, пропитанных водой кокона. Они выскребли грязь из наших ноздрей и ртов, вытащили водоросли из волос. Мое тощее тельце было все разбито, ее крепенькое – нет. Они обрядили нас в похоронные одежды. Потом пошли во двор, вымыли два старых поросячьих корыта, разломали скамьи, чтобы сделать крышки для гробов. И положили нас в эти простые гробы, а потом сели на землю и завыли.

Два дня мы лежали в гробах. Большая Ма и Ду Юнь ждали, когда прекратится дождь, чтобы похоронить нас в каменистой земле, на которой никогда ничего не произрастало. На утро третьего дня подул сильный ветер и разогнал тучи. Засияло солнце, и Ду Юнь с Большой Ма открыли крышки гробов, чтобы посмотреть на нас в последний раз.

Я почувствовала прикосновение пальцев к своей щеке, открыла глаза и увидела лицо Ду Юнь с растянутыми в улыбке губами. «Жива! – закричала она. – Она жива!» Схватив мои руки, она прижала их к своему лицу. А потом я увидела над собой лицо Большой Ма и растерялась. Голова была мутной, словно утренний туман.

– Я хочу встать, – проговорила я.

Большая Ма отскочила в страхе. Ду Юнь бросила мои руки. Они обе вскричали: «Как это может быть?! Это невозможно!»

Я села.

– Большая Ма, что случилось? – спросила я.

Они начали так громко и страшно кричать, что моя голова чуть не лопнула от испуга. Я увидела, как Большая Ма устремилась к другому гробу. Она откинула крышку, и я увидела себя. Мое бедное разбитое тельце! А потом голова опять закружилась, тело обмякло, и я пролежала без сознания до самого вечера.