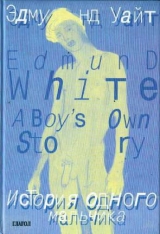

Текст книги "История одного мальчика"

Автор книги: Эдмунд Уайт

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)

Теперь я виделся с ней намного чаще, и она стала для меня более реальной. У нее были чудесные карие глаза, ясные и проницательные, взгляд которых менялся вместе с ее переменчивым настроением – точно так же, по слухам, жемчуг реагирует на украшаемые им разные тела. Задев ее чувства, нетрудно было довести ее до слез. Когда она плакала, я приходил в отчаяние и не отставал от нее, пока она не успокаивалась. Я хотел, чтобы она была счастлива и, накопив денег, покупал ей подарки. Если она ими пренебрегала, у меня портилось настроение и опускались руки. Но при всем при том она умела концентрировать внимание. Будучи от природы женщиной расточительной и импульсивной, она, тем не менее, иногда надевала очки, подпирала рукой подбородок и часами обдумывала правовой или деловой документ. Она совершенно неподвижно сидела на краешке стула, едва касаясь ногами пола, потому что была очень маленького роста.

Она не обладала чувством юмора, разве что по провинциальному вульгарно хохотала, услышав глупую или сомнительную шутку. В такие моменты она делалась похожей на свою мать, неграмотную фермершу, которая хлопала себя по коленкам, покатываясь со смеху над россказнями коммивояжера, а потом, расправив перышки, точно промокшая птица, вновь начинала трезво смотреть на вещи. Мама не питала никакого интереса к „теории“, как она именовала идеи. Ее интересовали только планы и конкретные договоренности – все детали повседневной жизни. На них сосредоточивалось все ее внимание, и изучение их вызывало у нее приятное чувство, что она ведет упорядоченную жизнь. Планы причиняли мне сплошные страдания. В тот миг, когда из бардачка в машине извлекалась карта или листался календарь, я погружался в воспаленные фантазии.

Мамин интерес к планам и договоренностям сосуществовал с весьма своеобразным представлением о том, в чем эти договоренности должны заключаться, и безумными капризами, которые могли уничтожить всё, чего она так методично добивалась. Наивная и гордая в период своего развода, она хотела сохранить не только деньги, но и престижный адрес. Она решила, что мы втроем поселимся в этой дорогой гостинице, в однокомнатном меблированном номере с двумя односпальными кроватями, а мы с сестрой будем по очереди спать на полу. Впервые в жизни наша мама устроилась на работу, к тому же на такую, где ей приходилось задерживаться допоздна. По вечерам она ходила на свидания или сидела в ночных клубах в центре города. Поскольку дома она бывала редко, ужинал я большей частью в одиночестве, в гостиничной столовой. Сестра, дабы избежать моего общества, ела в другое время.

До развода маме почти никогда не приходилось выписывать чек. Ныне же наше финансовое положение изрядно пошатнулось, и мы едва не оказались на мели. Мама купила норковую шубку, но экономила на еде, купила аляповатой расцветки „Линкольн“ с открывающимся верхом, но отказалась вести сестру к ортодонту, отправляла нас в дорогостоящие летние лагеря, но не поездом, а автобусом. В те редкие вечера, которые она проводила дома, она много пила и слушала сентиментальную музыку. В одну из зим она так заездила пластинку „Час настал“, что отверстие в центре увеличилось до размера десятицентовика, но тоскующий голос все равно не умолкал. Другой зимой тот же голос, гнусно вибрируя, пел „Теннесси-вальс“.

Когда мама приходила в уныние, от ее тела исходил запах физического отвращения к самой себе; вздыхая и стеная, она расправлялась с этим своим чувством, точно с горой белья, которую должна была перестирать, точно с грязной и тяжелой, унизительной работой. Потом происходило что-нибудь хорошее. Кто-то говорил ей комплименты или же к ней проявлял интерес мужчина, и – вуаля, она уже не только ни в чем не уступала другим людям, но и во всем их превосходила. Кошмарная стирка бывала позабыта. Сидя в своем кресле, она расправляла плечи, и на лице ее играла улыбка Первой Леди.

Множество праздничных вечеров, в том числе и те, когда мне исполнилось восемь, девять и десять лет, я провел с мамой в ночных клубах. Дабы сэкономить деньги, она делила на двоих простое блюдо из макарон, а потом, пока мы жадно разглядывали мужчину у стойки, порцию за порцией заказывала виски со льдом. Обратил ли он на маму внимание? Пришлет ли он ей стаканчик виски? А может, его отпугнет мое присутствие?

Мама познакомилась с красавцем гораздо моложе нее, который хотел, чтобы она купила ему лагерь для рыболовов в Кентукки. К счастью, из-за его алчности ей в конце концов пришлось его бросить. Однажды, когда мы ехали к нему в Кентукки, мама настроила приемник на станцию, передававшую песни в стиле „хиллбилли“, а мы с сестрой принялись пародировать южный акцент и слащавые тексты. Как только мы приехали, красавец, усатый и надушенный, повез нас рыбачить на лодке, взятой напрокат. Шел дождь. Никто ничего не поймал. Когда красавец забрасывал удочку, все должны были хранить полное молчание – будто бы для того, чтобы не сглазить. Ночью мы с сестрой спали на койках в доме сестры красавца. Мама выглядела непривычно ошарашенной и обращалась с нами так вежливо, словно мы с сестрой были гостями, которых она почти не знала. Она говорила о наших достоинствах, о своих неприятностях, о своей способности восстанавливать силы. Красавец положил мне на плечи свою сильную руку, но когда мама вышла из комнаты, тут же ее убрал. Вечером его семья устроила совместные посиделки с нашей. Взрослые непринужденно болтали, передавая друг другу миску с орехами и щипцы. Удалось полакомиться и молчаливым детям в пижамах, заляпанных апельсиновым соком. Мама пыталась уговорить нас поселиться в этом грязном доме, пропитанном запахом топленого сала. Она уже теряла интерес ко мне и охотно отдала бы меня на попечение этого красивого кретина.

Ночью они поссорились. Помолвка была расторгнута, и наутро мы вновь сидели в машине, заспанные и измученные, орал приемник, заметно потеплело, не по сезону рано расцвели знакомые растения. Мама повела занудную речь о нашей жизни. Она опять принялась расспрашивать нас об отце, о том, как он ведет себя по отношению к новой жене. Каждый искаженный или приукрашенный факт, который мы ей сообщали, она вплетала в некое грубое полотно. Потом она рвала его на части, и все начиналось сызнова. Отец скоро бросит свою жену, нет, он никогда ее не бросит, эта женщина его шантажирует, нет, он ее любит, он благородный человек, нет, он человек беспринципный, он нас подвел, нет, он нам все еще предан, она ему надоест, нет, она прирожденная чаровница, это всего лишь приключение, это на всю жизнь, благодаря ей он возвысился в собственных глазах, благодаря ей он упал в собственных глазах, скоро он вернется, он не вернется никогда – да, моя мама была занудной Пенелопой, она плела ткань своих небылиц, а потом разрывала ее на лоскуты.

Наделенный тайной властью, я слушал все это с улыбкой.

А потом у мамы появлялись другие мужчины – один денежный мешок из Калифорнии, который был католиком и по утрам подавал ей в постель разбавленное бренди. Или армейский офицер со спортивной машиной, с которым она познакомилась в Хот-Спрингзе, штат Арканзас. Или еврей из Чикаго с парусной шлюпкой, сигаретами „Кэмел“ и кожей, которая очень быстро загорала на солнце. Пока мимо проносились города заодно с сельской местностью, мы часами анализировали побуждения этих людей. Мы распевали песни. Слушали новости. Показывали друг другу тамошние красоты. Но вскоре мы вновь заговаривали о Хербе, Билле или Эйбе. Скучает ли он по маме? Серьезные ли у него намерения? Встречается ли он с другой? Следует ли маме быть пожестче?

Мама толстела, вздыхала у телефона, плакала, строила гипотезы, вынашивала планы обольщения или мести, и все ее методы – то есть вся ее беспомощность – заставляли сестру все больше и больше ее стыдиться. Мы были неудачниками, идущими на „верное дело“. Неудивительно, что честность стала иметь такое значение для сестры, рассказывающей о себе такие вещи, которые окончательно подрывают ее репутацию. Признай она поражение с самого начала, и кое-что было бы достижимо: искренность, к примеру, или перспектива не казаться смешной.

Мамина беспомощность приводила сестру в замешательство и переполняла стыдом. Она приходила в замешательство, когда мама убежденно и упрямо кружила в разговоре вокруг да около отсутствия. Мама утверждала, что Эйб попросту водит ее за нос, у него десятки женщин, а она – всего лишь очередное увлечение, к тому же обремененное двумя отпрысками. За какие-то полчаса она убеждала себя в том, что он слишком часто о ней думает и поэтому ее боится. Она для него слишком образованна и умна, слишком благородна и энергична. Она его пугает. Мне не было стыдно. Когда рассудок мой запирался на все замки и переполнялся грезами, я был холоден и равнодушен.

А как страстно мама желала, чтобы зазвонил телефон! Когда сестра достаточно повзрослела, чтобы ходить на свидания, она тоже начала дожидаться звонков. Мужское пренебрежительное отношение к женщинам казалось мне невероятным. И как только этим мужчинам удавалось устоять против столь сильного желания?

Все эти ожидания превращались, естественно, в питательную среду, в которой плодились новые культуры умозрительных гипотез. Может, он не звонит, потому что хочет что-то доказать? К примеру, свою независимость? Мужчины попадаться в сети не любят. Или то, что он способен будить желание? А может, он нашел себе другую? Или он просто стесняется и сам ждет звонка? Мне почти хотелось стать мужчиной, но мужчиной решительным, способным раз и навсегда положить конец всем этим мучениям. С другой стороны, я хотел мужчину иметь. Мне казалось, я прекрасно знаю, как заполучить его и удержать подле себя. А если что – и как наказать его за пренебрежительное отношение.

И все эти абстрактные гипотезы строились, как я заметил, рядом с упорно молчавшим телефоном – великолепным, блестящим черным доказательством тщетности страстных желаний. Ни одна мысль, ни одно возведенное из мыслей архитектурное сооружение, даже самое замысловатое, не могло заставить этот телефон зазвонить. Красота, молодость, обаяние, деньги – вот что требовалось для достижения цели. Все прочее (великодушие, достоинство, вызывание духов страсти) было лишь жалким суррогатом реального, чарующего животного начала.

А потом мама обращала свой ревнивый, вечно бегающий, беспокойный взгляд на меня. Мы с ней прекрасно понимали друг друга, по крайней мере так считала она. Я был мужчиной куда более зрелым, нежели те подонки, с которыми она встречалась. Я чутко улавливал малейшую перемену в ее настроении. Не будь я ее сыном, я стал бы ее лучшим другом – или она вышла бы за меня замуж.

И все же (все быстрее и быстрее крутились колеса) без мужского образца для подражания мне грозила опасность ненормального развития. Я не должен был становиться маменькиным сынком. Не должен был становиться неженкой. Не должен был чересчур полагаться на маму. Именно по этой причине ей так не терпелось вновь выйти замуж – она хотела, чтобы у меня появился подходящий образец мужского поведения. Не составляло секрета, что дети разведенных родителей растут ущербными, что страдает их сексуальность.

– Ты нормально развиваешься? – спросила мама, когда мне исполнилось десять.

Мой ответ ее поразил, хотя я полагал, что он ей понравится!

– Я не хочу переживать половое созревание. – В пример я привел сестру. – Она уже ведет себя как чокнутая. Я так и вижу, как стою на вершине холма, над пустынной долиной, через которую мне ни за что не перебраться. Наверно, я уже никогда не буду таким спокойным, как прежде.

Мама, я и сестра – трое несчастных людей, и все-таки благодаря неиссякаемому маминому оптимизму мы не допускали и мысли о том, чтобы строить из себя благородных страдальцев.

– Дети, – сказала мама, когда в будний день везла нас из школы, – мы едем в отпуск. Разве не чудесно! Мы отправляемся во Флориду! Просто дух захватывает!

Жизнь наша во всех отношениях была интереснее, чем у других, и мы чувствовали свое превосходство. На Рождество мама подсчитывала присланные ей открытки, как будто они представляли собой точное цифровое выражение ее достоинств. Если кто-то не удосуживался послать ей открытку, это её задевало, она начинала беспокоиться, сомневаться в себе – а потом попросту выбрасывала обидчика из головы, а то и из жизни („Не таким уж он был и другом. Сама не знаю, зачем я вожусь с такой вшивотой“).

Мы с сестрой целый день сидим одни в нашем гостиничном номере. Мама после работы отправилась на свидание. Нам велено поесть в столовой внизу („Когда приду, тогда и приду, обо мне не беспокойтесь“). Мне десять лет, сестре четырнадцать. Ей хочется стать медсестрой. Под горячей водой из-под крана она „стерилизовала“ мамины ножницы и пинцет. С маминого разрешения она купила длинный рулон марли. Она уговаривает меня лечь и притвориться больным.

– Бедняжка, – говорит она чужим мелодичным голосом, только взгляните на этот ожог.

Она жалеет меня и принимается утешать. Она – сестра милосердия.

– Ага, мне очень больно. Видите ли, я кипятил воду…

– Тс-с-с! – прерывает она меня. В реальной жизни она вечно затыкает мне рот; в выдуманной больнице она заставляет меня замолчать в интересах моего выздоровления. – Как только я сменю повязку, вам сразу станет гораздо лучше. Не шевелитесь, пожалуйста. Я не сделаю больно.

Обоих одолевает скука. Еще только шесть часов декабрьского вечера, а небо за тонкими как паутинка гостиничными занавесками (от них пахнет угольным дымом) давно потемнело. Телефон молчит весь день – никто из нас не пользуется популярностью, это очевидно. Ни я, ни сестра, ни мама.

– Ой! – хнычу я. – Повязка слишком тугая!

– Ничего подобного!

– Нет, тугая!

– Нет, не тугая!

– А я говорю, тугая!

– Ну и играй один! – говорит сестра. – Я с тобой больше не играю. Хочешь знать, почему? Хочешь? Хочешь знать, почему?

Я уже сижу на кровати и испытываю чувство неловкости, жалея о том, что пожаловался на тугую повязку.

– Я скажу тебе, почему: от тебя скверно пахнет, вот почему. – Сестра вплотную приближает свое лицо к моему. Незаметно для нее выпала одна из ее заколок, и лицо ее обрамляет вдруг неожиданно взрослая прическа, из которой выбивается прядь волос, ласкающая ей плечо. Сестра так близко, что слегка касается волосами моей щеки.

– Ничего подобного, – неуверенно бормочу я. Может, и вправду от меня скверно пахнет? Но откуда этот скверный запах исходит? Изо рта? Из задницы? От ног? Мне странно хочется улизнуть в ванную, закрыть рот и нос ладонью и проверить, не пахнет ли у меня изо рта, а потом посмотреть, нет ли буроватых пятен на нижнем белье. А вдруг этот скверный запах угнездился внутри, вдруг душа моя гниет, подобно отвратному камамберу?

– Нет, пахнет. От тебя скверно пахнет, ты мне просто противен. Где бы ты ни появился, от тебя везде скверно пахнет, от тебя может весь дом провонять, и после этого мне, по-твоему, может нравиться, что все считают тебя моим братом? А посмотри на свои огромные ноздри! Да ты просто девчонка, даже бейсбольный мяч бросать не умеешь, так только девчонки бросают, ты даже ходишь не по-людски, ты просто убогий. Точно, убогий. Я не шучу.

Вот это уже очень похоже на правду. Я всем мешаю – маме, сестре, а особенно – самому себе. Я не имею права на то место, которое занимаю. Куда бы я ни вошел, везде я отравляю атмосферу.

– Посмотри на свои ногти, – говорит сестра, схватив мою руку и сунув ее мне под нос. – У тебя же под ними черным-черно. Ты же дрянь. Настоящая дрянь. Наверно, это какашки. Ты что, играешь своими какашками? Ты играешь какашками, ты играешь какашками, ты играешь какашками…

Я не в силах ни заткнуть ей рот, ни высвободить свою руку. Она уже схватила подушку и тычет ею мне в лицо.

– Что, не нравится, не нравится? Поиграй своими какашками, – продолжает бубнить она.

Я поворачиваю голову, чтобы глотнуть воздуха, но она уже тут как тут, чтобы вновь прижать мне к лицу подушку. Ее страшные слова все звучат, хотя подушка их заглушает. Чтобы я не смог приподняться, она давит мне коленом на грудь.

Боясь задохнуться, я в бешеном приливе энергии отталкиваю ее от себя. Я хватаю ножницы для ногтей и вонзаю ей в руку. Хлещет кровь. Я роняю ножницы – они падают на пол. Я объят ужасом, я – индеец, от страха и отвращения прыгающий на одной ноге, издавая жалкий, страдальческий боевой клич: „Ох! Ох! Ох!“ Однако сестра уже превратилась в ученого, в доктора. Она следит за тем, как пульсирует кровь, как образуется и наконец свертывается лужица на ладони.

– Потрясно! – благоговейно шепчет она.

Когда возвращается мама, я уже измучен слезами раскаяния. Я рыдал на кровати, рыдал и рыдал от сознания вины и от страха перед наказанием. Услышав, как захлопнулась дверь, я поднимаю голову.

– Я не нарочно! – кричу я. – Я поранил ее, но я не нарочно!

– Это еще что за новости! Что здесь происходит? – кричит мама, швыряя свои свертки к моим ногам на кровать. Невозмутимой кажется только сестра. Она забинтовала себе руку, вновь заколола волосы и надела чистую ночную рубашку. Она спокойно сидит возле лампы и читает. Своей раной она гордится, ранение сделало ее важной персоной.

– Девочка моя! – восклицает мама, бросаясь к сестре.

Повязка снимается, и рассматривается рана. Я уверен, что мама в недоумении, ведь обычно я бываю жертвой сестры. Обычно я – добрая душа, слишком добрая для этого мира, слишком чистая для такой доброты, сама кротость, овечка. То, что в овечьей шкуре обнаружился волчонок, не соответствует привычным маминым предрассудкам, той истории нашей жизни, которую она рассказывает самой себе. Она сидит на краешке кровати, точно жрица Фемиды, спокойная и рассудительная, испытывающая разочарование, но исполненная решимости казаться беспристрастной.

– Начните сначала. Расскажите мне обо всем, что случилось.

Мы с сестрой наперебой пытаемся друг друга перекричать („Это не я, это ты, да-да, ты!“). Мама открывает бутылку бурбона и заказывает по телефону лед и сельтерскую.

Наконец улеглись и общий гнев, и мой страх, и злоба сестры. Мы умолкаем. Настал мой черед спать на полу; ночью маме с сестрой достанутся кровати. Расстроенные, смущенные, мы молча сменяем друг друга в ванной. Мама огорчена.

– Дети, разве нельзя себя хорошо вести? Хотя бы один вечер, Вам что, трудно? За что вы так ненавидите друг друга? Вы ведь друг друга ненавидите? Вы хоть скучаете по отцу? Я скучаю. Не понимаю, как такой прекрасный человек мог бросить меня ради этой дешевки… этой простушки, этой подлой женщины.

По мере того, как пустеет бутылка, ее бурая жидкость, точно заливаемый в лампу керосин, постепенно, слово за словом, разогревает отчаяние.

К утру мама решает, что все мы заслужили некое удовольствие для поднятия нашего подавленного настроения, нечто культурное и ободряющее. Сестра жалуется на боль в руке и отказывается выходить из номера.

– Ну что ж, если тебе по душе такое ребячество, я возьму с собой только твоего брата. Он мальчик инициативный и ко всему относится без предубеждения. Он хочет учиться.

Вдвоем с мамой мы едем в центр, в музей. В дороге мы настраиваем приемник на станцию, которая передает классическую музыку. Мы пытаемся отгадать композитора: мама за Гайдна, я за Моцарта. Оба мы ошибаемся – это ранний Бетховен. Она просит меня ей почитать.

– Ты же знаешь, я лучше воспринимаю на слух, – добавляет она.

В книге, которую она взяла с собой, содержится нечто ободряющее, воодушевляющее. Каждое меткое слово, каждое поэтически выраженное обобщение вызывают у нас восторг.

– Замечательно!

– Я хочу выучить это наизусть!

– Переверни страницу обратно, давай прочтем это еще раз.

– Откуда у автора берутся эти великолепные фразы?

Когда мы добираемся до музея, оба мы уже светимся мудростью и возвышенной любовью к культуре и гуманизму. Я позабыл о том, что скверно пахну. Мало того, я уже замечательно пахну, я просто пасхальный агнец, только что принесенный в жертву в виде сладкого глазированного пирога. Мы стоим перед мрачным шедевром испанского Ренессанса – Христом, чьи раны ужасающе глубоки и черны, чья кожа синевато-серого цвета. Христос больше похож не на Бога, а на наркомана, которого зашвырнули сюда, в этот общественный морг, после смертельной передозировки – следы уколов еще не затянулись, но уже не кровоточат.

Маму бросает в дрожь.

– Не люблю, когда тоску нагоняют, – шепчет она и поспешно уводит меня к французским импрессионистам.

На улице, в слабом свете зимнего солнца, она вдруг берет меня за руку и говорит:

– Мне кажется, ты прекрасный собеседник. Когда ты рядом, я чувствую такое полное духовное слияние, что совсем о тебе забываю. По-моему, мы с тобой – две половинки одной души, а ты как думаешь?

Я заглядываю в глубь ее глаз и отвечаю:

– Да. Я чувствую, что ни с кем еще не был так близок.

Вновь я обрел покой – но покой гробовой. Когда психолог подверг меня тесту с чернильными пятнами, в абстрактных очертаниях я не увидел людских фигур – лишь кладбища, бриллианты, да бальные залы. Я возомнил себя Юпитером или его тайным, лишь с виду беспомощным воплощением. Год мы прожили в пригороде, столь новом, что он еще достраивался в полях краснозема: сетка прямых улиц, названных в честь певчих птиц, возникала на земле, как решетка теста на пироге. По улицам Малиновки, Танагры и Синицы я гонял на велосипеде. В грозу я крутил педали так быстро, что надеялся угнаться за гонимым ветром дождем. Проносясь сквозь колючие теплые струи, я, согласно своему тайному магическому ритуалу, помахивал правой рукой. Мир, получив сигнал от своего властелина, принимался стонать, вращаться, озаряться вспышками молний. Наконец-то воображение, как формочка на апельсине, охватывало собою всю вселенную моих помыслов.

Я строил песчаные замки, величественность которых способно было постигнуть лишь море, зимой я воссоздавал свои царские чертоги и кортежи в снегу. Всем правила императрица – исполненная величия затворница, – бессонными ночами она бродила по бесконечным и мрачным, полуразрушенным коридорам. Ей, видите ли, предоставили нечто новое, с мансардной крышей, но она все равно чувствовала, как тянет ее в куда более древние покои, давние и далекие, в комнаты с низкими потолками, освещенные пламенем свечей у икон и полные дыма, в котором творились такие ужасные вещи, в котором рождалась или безжалостно умерщвлялась история. Коченея от холода, с полуотмороженными пальцами рук и ног, с насморком и слезящимися глазами, я стоял еще полчаса над своим сероватым кремлем, несмотря на то, что уже смеркалось, а часовню для коронации пожелтил некий бездомный пес. В вечернем воздухе раздавалось лишь шуршание снеговых цепей на колесах проезжавших машин. В стеклянных фарах уличных фонарей распустились вдруг цветы неяркого света. Фары, появлявшиеся из-за поворота прорезали меня насквозь – так я заледенел, такой прозрачной стала приплясывающая на морозе свита моей страдающей бессонницей повелительницы. Все дальше и дальше проникала царица в не отмеченные ни на одном плане таинственные закоулки своего дворца; шуршание, шуршание. Она отдернула кожаный занавес и вошла в удивительно маленький тронный зал. Там, в стоявшем на возвышении кресле, сидел скелет с браслетами, напоминавшими кандалы, на запястьях и в золотом головном уборе, наполовину въевшемся в крошечный бурый череп.

Во мне жили три человека: мальчик, от которого скверно пахло, когда рядом была сестра; мальчик, не по летам умный и добрый, когда рядом была моя мама; но когда рядом не было никого – вовсе не мальчик, а воплощение власти, неограниченной власти.