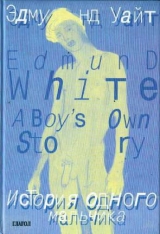

Текст книги "История одного мальчика"

Автор книги: Эдмунд Уайт

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)

Он и ко мне начал относиться доброжелательно и впервые готов был выслушивать мои рассказы о психоаналитике, гомосексуализме или страстном увлечении Скоттами, хотя моих восторгов и не разделял. Психоанализ он считал пустой тратой денег и слов. Что до гомосексуализма, то он не знал, как его расценивать. Годом раньше он с рыбьей улыбочкой поведал мне о том, что фюрер ликвидировал Рема за „извращения“. Но теперь все воззрения Хауи становились воззрениями млекопитающего, Я понял, что гнев и высокомерие прошлого, которые я не трудился тогда истолковывать, были попросту неотъемлемой частью его уединения и жуткого стыда, испытываемого им по поводу собственной внешности. Лишенный возможности участвовать в празднествах дружбы и любви, он жег шатры и отравлял колодцы.

Сия непримиримость уступила место новому оптимизму, совестливости и милосердной, цивилизованной нерешительности.

– О гомосексуализме я судить не могу, – сказал он, когда мы спускались по длинному склону холма, разгребая ногами осенние листья, которые хрустели, точно выброшенные яркие панцири вареных ракообразных. – Но по крайней мере какой-то сексуальностью ты обладаешь. И у тебя действительно были какие-то половые связи. Что, если подумать, просто здорово. Не многие из ребят могут этим похвастаться.

Мы направлялись к наполовину обросшему мхом японскому каменному фонарю у моста, окутанного туманами, поднимавшимися с речки, которая впадала в искусственный пруд, уже опустевший, но в теплую погоду дававший приют жирным и усатым белым рыбам, покрытым светло-коричневыми пятнышками.

– Ну, а что касается Скоттов, этих твоих приверженцев „высокой церкви“, то, по-моему, они просто фанатики. Конечно, они обаятельны, и я понимаю, почему они так тебе нравятся.

Он сравнил их с персонажами Пруста, но имена мне ничего не говорили. Я завидовал тому олимпийскому спокойствию, с которым он классифицировал людей в соответствии с типологией классической беллетристики. Я тоже собирался когда-нибудь прочесть Пруста, но лишь после того, как одолею Паунда, Мура, Элиота, Жерара Мэнли Хопкинса, Донна, Данте и всех прочих поэтов, о которых каждую ночь рассуждали Скотты.

Разговор со Скоттами шел не только о литературе. Когда мы оставались одни, Рэчел по секрету сообщала мне, как сильно она презирает Декуинси, насколько он ее недостоин и как страстно она желает отделаться от него и уберечь малыша Тима от его нездорового влияния.

– Декуинси просто зануда, слабак, неудачник. Да вы и сами видите. Я его ненавижу. – Она говорила, опустив голову, и веки ее беспокойно дрожали; она стыдилась как мужа, так и собственной злобы.

В голове у меня забрезжила (точнее, начала уже угасать, ибо казалась давнишней, хорошо знакомой, багровеющей, как вечерняя заря) мысль о том, что Рэчел любит меня или полюбила бы, встреть она меня в более подходящий момент своей жизни, или моей, или будь я хотя бы на несколько лет старше. Все эти препятствия, а также высокомерная боязнь признаться в любви тому, кто может ее отвергнуть, вынуждали ее умолкать на полуслове, вздыхать, нервно теребить волосы, бренчать „Элегии Дуино“ и жмуриться от уже слабого солнечного света, и без того с трудом пробивавшегося сквозь задернутые занавески. Вдали кто-то едва слышно свистел – должно быть, тренер на расположенном в полумиле от нас стадионе. Под Рэчел скрипнуло кресло. Материализовался Тим, трущий глаза, дабы не оставалось в них ни жара, ни сна. Он заболел гриппом и весь день просидел дома. Ни секунды не колеблясь он взобрался ко мне на колени и грустно, упрямо уткнулся мне головой в грудь, расстроенный из-за своей болезни. Я отхлебнул глоток горячего кофе и улыбнулся про себя при мысли об этих жене и сыне, что я приобрел, об этих призрачных иждивенцах. Порой я замечал, как Декуинси украдкой бросает на меня неприязненный взгляд, но знал, что он никогда меня не прогонит и даже не будет мне противодействовать, ибо нуждается во мне ради успокоения своей неукротимой жены. Однажды, лишь однажды, в субботний вечер, мы выпили втроем: две бутылки вина и позволили себе перевести разговор на тему секса.

– Да, – сказал Декуинси, – у Рэчел свои фантазии. Ей бы хотелось…

– Заткнись, – сказала Рэчел без особого выражения. На ее лице мелькнула неуместная улыбка. – Заткнись, наконец.

Улыбка означала, что она предвкушает его следующий шаг – так загораются глаза натурщика за мгновение до того, как ему продемонстрируют, наконец, его портрет.

– Ага, Рэчел нужны два прибора – по одному в каждой руке.

Я внутренне отпрянул от этих жутких слов и той улыбки, что сочилась с лица Декуинси, точно свет свечи из дырявой тыквы. Он только что сделал слабое ударение на словах „два прибора“, и потому я уже вынужден был считать его не милым, сбытым с толку школьником-переростком, а человеком, и вправду страдавшим психическими расстройствами, человеком с воспаленным воображением. Я посмотрел на Рэчел, надеясь обнаружить на ее лице отражение моей неприязни, но она с улыбкой устремила пристальный взгляд на своего сообщника, а, может, и импресарио. У них был вид гонимых, но вполне профессиональных азартных игроков. Он только что поставил кучу денег на определенный номер. Нисколько не желая ему уступать, она неторопливо, но решительно, обеими ручонками выложила на стол все оставшееся богатство.

– Отлично! – негромко произнесла она. У нее вновь начался ужасный приступ беззвучного смеха. Раздвинув ноги под широкой юбкой, она уперлась локтями в колени и посмотрела на нас. Взгляд ее был пристальным и вызывающим, хотя, дабы сгладить неловкость, ей и приходилось время от времени украдкой посматривать на шпаргалку.

– Ого! – воскликнул Декуинси. Потом он театральным шепотом обратился ко мне: – Она думает, мы первые струсим. – (Это „мы“ мне понравилось.) – Но она еще плохо нас знает.

Он принялся носиться по комнате, выключая свет и без конца твердя „о-ля-ля“, как будто сексуальное приключение обязательно должно быть французским.

В прошлом, едва Скотты вплотную подходили к решительным действиям, как их останавливала парализующая дискуссия. Это их, полагаю, и объединяло, эта сизифова болтовня. Он ее раздражал, она погружалась в тяжелое, яростное молчание, он лестью развязывал ей язык, она принималась его песочить, он хныкал, потом в раболепном страхе пытался огрызаться, она отступала, он ее преследовал – и со столь многочисленных точек зрения одновременно анализировали они все эти уколы и ложные выпады, с такой странной смесью самолюбия, самопоругания, христианского морализирования и взаимопроникновения различных культур, что ничего в конечном счете так и не происходило. Рэчел Декуинси не бросила. Декуинси не сжег свои стихи, „труд всей своей жизни“, что сделать грозил. Она не отправила Тима в Майами, к своему извергу-отцу („По крайней мере он – настоящий мужчина, а абсолютное зло лучше, куда лучше, чем твоя mauvais foi“ [5]5

никудышная вера (франц.)

[Закрыть]). Он не убежал из дома, чтобы сделаться августинцем. Она не открыла газ, чтобы все они задохнулись. Ничего этого не случилось. Они пересиживали друг друга, и воздух делался сизым от табачного дыма, иронии и изнурения. Вставало ворчливое солнце, подобное родителю, вернувшемуся домой, чтобы прервать вечеринку детей, уже превратившуюся в нездоровое, почти коматозное явление.

Но и ту ночь разговор решимости не поколебал. В ту ночь казалось даже, что Скотты действуют в сговоре, словно заранее решив меня обольстить. Помня о неудачном свидании с чернокожей проституткой, я боялся, что у меня не встанет уже ни на одну женщину, а тем более – на учительскую жену. Однако капитулировать первым мне не хотелось.

Когда мы все втроем улеглись, наконец, в постель, Декуинси все еще продолжал острить. Он был вечным ребенком, который позабыл сменить нижнее белье, который, оставшись в носках, ждет не дождется разрешения броситься в воду („Вот это да! Блеск!“). Рэчел, однако, растеряла всю свою браваду. Она не была ни напугана, ни пристыжена, просто сделалась робкой, даже немного романтичной. Она легла между нами. Ко мне Декуинси интереса не проявил. Христос и вправду изгнал всех его гомосексуальных бесов. Под конец он влез на Рэчел, а я принялся гладить ее по лицу. Когда мы снова оделись, Скотты показались мне радостно возбужденными – по-моему, даже чересчур, учитывая то, каким незначительным было только что происшедшее событие. Лишь со временем я начал понимать, что, действительно испытывая трепетный англиканский восторг перед грехопадением, они в то же время панически боялись выглядеть в собственных глазах обыкновенными буржуа. Тяга к богемной жизни пересиливала их намерение оставаться добропорядочными людьми. Наша „оргия“, как они это назвали, лишний раз убедила их в том, что их морали – морали высшего сорта – чужда примитивная провинциальная чопорность.

Секс уже начал казаться мне чем-то странным, неким общественным ритуалом, который выражает, даже вызывает изменения баланса сил, но в котором больше слов, нежели дела – простого выделения жидкости, ведущего к тем или иным религиозным, социальным и экономическим последствиям.

О чем я грезил, так это о возлюбленном, который старше меня, богаче и влиятельнее, но в то же время приятен в общении. Он оценил бы мою сексуальность, которая одновременно была как моей сущностью, так и свойством, абсолютно мне не знакомым, подобно настоящему имени сироты, волшебному подлинному „я“, неведомому до того момента, когда раскрывается тайна. Имя возводит сироту в благородное звание точно так же, как чья-то сексуальная природа дарует претенденту на любовь заранее лишенную божественности, но столь вожделенную природу человеческую. Я сознавал собственную никчемность и в то же время был убежден, что кто-то разглядит во мне массу достоинств, будет боготворить меня за эту сексуальную привлекательность, столь недоступную моему пониманию и все же составляющую важнейшую часть моего существа.

Хотя я жил в окружении людей и регулярно бывал у психоаналитика, мне никогда даже в голову не приходило обсуждать с кем-то свои фантазии – те, в которых бельгийский солдат или седовласый незнакомец в сизовато-сером „Сильвер клауде“ увозили меня с собой и сочетались со мною браком. Другим мальчишкам, которые могли законным образом жениться на своих фантазиях, само бракосочетание наверняка не казалось таким волшебством. Ведь через эту церемонию им рано или поздно предстояло пройти. Однако для меня, никогда даже не читавшего о таком брачном союзе, к какому я стремился, – союзе двух мужчин – брак делался все более и более нереальным – пресуществлением, таким же мрачным и необратимым, как смерть. Быть может, устилая перспективу этого воображаемого гомосексуального траура-брака ядовитыми цветами, я тем самым делал ее все менее и менее вероятной и отдалял тот день, когда придется окончательно решать: гомосексуалист я или нет. Конечно, мне хотелось и полюбить мужчину, и быть гетеросексуалом; чем дольше я мог бы мешкать с разрешением этого противоречия, тем лучше.

На День благодарения я домой не поехал и все долгие выходные провел со Скоттами. Воспользовавшись случаем, они познакомили меня с отцом Бёрком, своим „исповедником“ и духовным опекуном. Рэчел рассказывала мне о том, что он регулярно пишет ей длинные письма, полные молитв и советов, хотя и живет всего милях в пятидесяти или шестидесяти от них и они с Декуинси часто с ним видятся. Кроме того, отец Бёрк писал длинные письма Куинсу, и Куинс ни за что не показал бы их Рэчел. Отцу Бёрку достался самый бедный, старый и отсталый приход во всем штате, чего он, полагаю, стыдился. В своей не отапливаемой ветхой церквушке он совершал несколько богослужений в неделю. Он был известен, по крайней мере Скоттам, своими краткими, доходчивыми проповедями – „достойными Буссе [6]6

Жак Буссе (1627–1704) – французский епископ.

[Закрыть], – уверял меня Декуинси, – маленькими чудесами богословия и здравого смысла“.

В письмах к Рэчел, на многочисленных страницах, исписанных ровным, уверенным почерком, отец Бёрк приводил доводы против ее намерения бросить Декуинси. Как-то раз она даже показала мне отрывок из последнего письма Бёрка: „Нет, дочь моя, ты не можешь бросить мужа, как Господь наш не может оставить ни грешника, ни блудного сына. В совершенно особом, не подлежащем огласке смысле Декуинси есть крест твой, а брак – Голгофа. Только не подумай, дитя мое, что я не хочу войти в твое положение. Я знаю, что за человек Декуинси, и знаю, сколь мало он подходит тебе в мирском понимании этого слова. Что же за промысел Божий связал тебя, в таком случае, брачным обетом с подобным человеком, помимо очищения через страдание? Вместо того чтобы презирать наши мучения и избегать их, мы должны дорожить ими и возблагодарить за них Господа, ибо каждому из нас ниспосланы именно такого рода страдания, которые нужны нам, дабы сломить нашу волю и укрепить дух, ведь воля – как бы шелуха зерна, а дух – его прорастающий эмбрион“.

От этих слов что-то во мне трепетало. Безусловно, подобная религия возвышала нашу жалкую и однообразную короткую жизнь до вековечного горельефа аллегории. Церковь отбросила свои правовые и политические амбиции, чтобы обеспечить себе непрерывную колонизацию повседневности. Благодаря склонности к драматургии она вторгалась в самые потаенные уголки сознания. Рассудок, в отличие от реальности, театрален; Церковь приноравливается не к анатомии реальности, а к физиологии ума.

Для Скоттов отзвук средневековья в стиле отца Бёрка лишь придавал письмам еще большее очарование. Отнюдь не представляясь им недостатком, неестественный характер его языка, так и претензии на истину в последней инстанции, обладал для них всей привлекательностью древнего искусства. Они принадлежали к тому поколению гуманитариев, которое было встревожено успехами науки и полагало, что церковь и ателье художника должны защищать себя от лаборатории. Мне подобный взгляд на вещи казался странным; я готов был примириться с любой истиной, установленной научным путем, хотя и сознавал, тем не менее, что науке недоступно самое для меня интересное: субъективность. Скотты же не были согласны умерить притязания духа. Они хотели возвысить „основополагающую“ истину религии и искусства над якобы механистической или основанной только на фактах правдой науки. Отец Бёрк, человек, безусловно, умный, эрудированный и увлеченный, пробирал их до глубины души, когда настаивал на буквальном восприятии чуда непорочного зачатия и фактическом существовании ада, хотя в его толковании ад стал более совершенным и его статус охваченной огнем недвижимости сменился холодным, нереальным состоянием, в котором степень вечных мук определяется отдаленностью души от Бога. „Ад есть отсутствие Бога“, – сказал он мне.

На День благодарения миссис Скотт надела дотоле невиданное голубое девчоночье платье и с помощью заколок вплела в еще мокрые волосы розовато-лиловую ленту. Уставляя разнообразными блюдами массивный дубовый стол, она то и дело кротко моргала и смиренно улыбалась. Декуинси взялся нарезать мясо. Этот ритуал он выполнил с небывалой торжественностью. Когда мы налили друг за друга красного вина, Декуинси сказал отцу Бёрку: „Рад приветствовать вас за нашим гостеприимным столом, своим присутствием вы оказали нам большую честь“, – а священник улыбнулся и наклонил голову. Меня не покидало ощущение, что все, кроме меня, соблюдают некий тайный этикет и что нарочитость сей учтивости так же отдает средневековьем, как и теологическая теория отца Бёрка.

Беседа за столом велась на философские темы. Аристотель был отвергнут в пользу Платона – выбор, который я вновь объяснил именно неправдоподобием Платоновых идей. Казалось, чем причудливее вера, тем она должна быть возвышенней, и поэтому тем более благородным поступком было бы ее принятие. Я не мог отделаться от мысли о том, что в глубине души Скотты – такие же американцы, как я, точно так же скептически относящиеся к идеям, и что, как и меня, их убеждает не строгость системы, а искренность порыва. Прекрасно. В силу снобистской непоследовательности их больше всего волновали как раз нелепые требования платоновского учения и платоническое христианство, как будто все, что может так легко приниматься на веру, должно быть – нет, не истинно, а аристократично, незаурядно. Касаясь в разговоре первородного греха, сотворения мира или дьявола, они возбуждались, щеки у них краснели, в глазах появлялся блеск, словно они заставляли себя поверить в этот чистейший вздор с помощью самогипноза. И чем более туманными и нелепыми были вещи, о которых они рассуждали (ангелы, воскрешение мертвых), тем чаще они употребляли такие слова, как „совершенно верно“, „несомненно“, „безусловно“ и „разумеется“, и каждый раз, когда они произносили подобное слово, глаза их расширялись от радости – ложь радовала их, они напоминали детей, визжащих от удовольствия, подбивая друг друга выдумывать все новые страшные подробности рассказа о привидениях.

После обеда мы с отцом Бёрком неожиданно остались наедине. Тима уложили спать, а Скотты весьма демонстративно отправились на прогулку. Священник оказался совсем не таким мрачным типом, каким я его себе представлял. Он был невысокий, общительный, носил золотой перстень с печаткой, то и дело прикладывался к своему бокалу бренди и вдыхал его пары с закрытыми глазами и вскинутыми бровями, точно слушал, как некий тенор тянет высокую ноту. Когда он говорил, в его речи слышался слабый акцент жителя побережья. Как и прочие принадлежащие к высшему обществу южане, он интересовался историей и вел себя так, словно водил тесную дружбу с покойными знаменитостями. За тыквенным пирогом зашел разговор о Римской республике, и отец Бёрк, подмигнув мне, сказал:

– А знаете, Юлий Цезарь был весьма привлекательным мужчиной. Он одерживал победы на каждом шагу, и не только над дамами.

У меня возникла дерзкая надежда на то, что, судя по его словам, Цезарь любил и мужчин, хотя дамы, возможно, противопоставлялись потаскухам. Если Бёрк имел в виду мужчин, доказывало ли его подмигивание, что Скотты поведали ему о волнующей меня проблеме гомосексуализма и что она отнюдь не привела его в ужас, ибо он был не чужд и мирских забот?

Прежде я не был знаком с этим специфическим нюансом христианства. Я встречал невежд-фундаменталистов, по крайней мере слышал, как они беснуются по радио. Немного выше поднялись по социальной лестнице провинциальные пресвитериане, унитарии и конгрегационалисты, которые вызывающую зевоту серьезность сочетали с полнейшим отсутствием милосердия. К счастью, они никого не стремились обращать в свою веру, поскольку защищали ее, как закрытый клуб, Ротари-ложу для сытых дельцов. Потом я столкнулся с католичеством Мерилин, но это был сплошь восторг да свечи со слезами согласно обету, что в моем воображении ассоциировалось с ариями Пуччини и названиями дорогих духов („Поэма экстаза“). Скотты, однако, были людьми серьезными. Они любили получать удовольствие. Были начитанными людьми. И стремились к духовной наживе; хотели, чтобы я принял христианство. А отец Бёрк все воспринимал невозмутимо – и рассудком, и сердцем. У него были маленькие черные глазки, коим он намеренно позволял затуманиваться лишь для того, чтобы взгляд мог внезапно делаться ясным. Когда я говорил, он сводил вместе кончики пальцев, принимался постукивать ими друг о друга и кисло улыбался, что должно было означать: „Все это я уже сто раз слышал. Продолжайте, пожалуйста“. В тот момент я вносил ясность в свою неприязнь к Богу, пытаясь привести припасенный заранее довод, чему изрядно мешало выпитое вино:

– Но если Бог такой всезнайка, Он должен был с самого начала предвидеть, как люди будут страдать, а если предвидел, тогда на самом деле у нас никогда не было выбора, и, если Он – сама доброта, тогда почему он позволил нам страдать, нет, подождите минутку…

Отец Бёрк перестал постукивать пальцами. С лица его исчезла улыбка, а глаза затуманились. Он позволил лицу сделаться старческим и усталым, как бы говоря, что виноват в этом я. Внезапно он устремил взгляд на меня, язык, затрепетав, вернул к жизни губы, и он сказал:

– Давайте оставим эту философию в стороне, – солидная порция иронии с намеком на то, что, если душа моя его интересует, то интеллект уже утомил, ибо душа может быть вечной, а интеллект слишком явно остается подростковым, – и перейдем к чему-нибудь более насущному. – Он прижал кончики пальцев ко лбу и спрятал лицо в ладонях. – Разве вам нечего мне рассказать? – спросил он загробным голосом из своего рукотворного шатра.

Однако для запугивания он выбрал не ту жертву. В конце концов я был буддистом. Я никогда не верил, разве что в мимолетных фантазиях, в сердечного, отзывчивого, чуткого христианского Бога, который слишком явно походил на средоточие всех людских желаний и страхов. Как личность, Бёрк заинтриговал меня сильнее, чем его божество. Я оценил то ощущение драмы, которое он хотел придать моему существованию, и тешил себя надеждой, что он считает меня, или по крайней мере некий важный, хотя и весьма отвлеченный, принцип в моей душе, достойным спасения.

Но при этом я также почувствовал, как в душе у меня нарастает жгучая потребность сохранить независимость. Разумеется, я реагировал на притягательность божественной гидравлики, этого мира пропащих или коронованных, загубленных или застывших в напряженном ожидании душ, этих шкивов и площадок, опускающихся и поднимающихся на огромной сцене, я сознавал, что мой взгляд на вещи кажется по сравнению со всем этим поверхностным, лишенным широты и субъективным. Однако очаровательной запутанности мифа не достаточно для того, чтобы добиться веры. У меня не было никаких оснований предполагать, будто в конечном счете действительность окажется по своей природе похожей на закулисный мир оперного театра.

На более эмоциональном уровне я питал отвращение ко всему авторитарному. Я мог стремиться в широко раскрытые, спасительные объятия некоего отца, но при этом ненавидел непрошеную отеческую заботу. Мало того, против нее я был настроен крайне враждебно.

– Да, конечно, – сказал я. – Я хожу к психиатру из-за противоречий, которые чувствую по поводу некоторой своей склонности к гомосексуализму.

При этих словах из-за рук отца Бёрка нерешительно выглянуло его лицо. Такой короткой и выразительной исповеди он не ожидал. Восстановив душевное равновесие, он решил оглушительно расхохотаться – смех столетий католицизма.

– Противоречий?! – воскликнул он, уже прослезившись от смеха. Потом, немного отдышавшись, священник негромко и бесстрастно добавил: – Но, видите ли, сын мой, гомосексуализм – это не только противоречие, которое требуется разрешить, – на этих словах он запнулся, точно они напомнили ему мерзкие кусочки отбросов, – гомосексуализм – это еще и грех.

Думаю, он понятия не имел, сколь слабо действует на меня слово „грех“. С тем же успехом он мог бы сказать: „Гомосексуализм – это бяка“.

– Но я испытываю влечение к мужчинам, – сказал я. Хотя нечто дерзкое во мне вынудило меня произнести эти слова, заговорив, я тотчас же осознал, что становлюсь посмешищем. Я превратился в химического блондина с женственными запястьями, а мой репсовый галстук – в кружевное жабо; я сделался гомиком, сидящим за роялем и с жеманной улыбкой исполняющим для мамочки и ее подруг по бридж-клубу концертные вариации на тему прошлогодних популярных мелодий. Бесполезно было отрицать свою виновность. Все, что я мог отстаивать – так это свое право выбирать между гибелью и изгнанием.

– Если вы испытываете какое-то чувство, совсем не обязательно в соответствии с этим чувством поступать, – сказал священник. – Американцы сдерживают свои чувства, как будто те разрешены только в исключительных случаях. – Он допил бренди. – Я, например, дал обет безбрачия и его соблюдаю.

– И чем же вы утешаетесь?

В ответ на мою дерзость он улыбнулся.

– Вы хотите спросить, занимаюсь ли я мастурбацией? Нет, не занимаюсь. Изредка бывают ночные поллюции.

Он поднес кончики пальцев к губам. Интересно, подумал я, хранят ли прихожанки, предлагающие священнику свои услуги в качестве экономок, эти затвердевшие льняные святыни.

Пастырская беседа не клеилась. У отца Бёрка испортилось настроение. Рассердили его главным образом Скотты, которые ввели его в заблуждение относительно моей готовности очертя голову броситься в лоно Матери-Церкви. Священник взглянул на свои карманные часы, после чего, заслонившись рукой, принялся орудовать зубочисткой – щепетильность, показавшаяся мне почти такой же омерзительной, как ночные поллюции.

Из-за моего упрямства Скотты заметно ко мне охладели. Когда в понедельник после праздников я зашел к Рэчел, она даже не потрудилась оторваться от своего „Подражания Христу“. В конце концов она раздраженно вздохнула, отложила книгу и сказала:

– Думаю, вам не стоит проводить у нас так много времени. От этого вам никакой пользы. К тому же для моего нового стихотворения мне надо прочесть почти всю „Золотую ветвь“, и я не могу бесконечно трепать с вами языком.

На глаза мои навернулись слезы, и я поспешно удалился.

Незадолго до этого в школе появился новый преподаватель на полставки, некий мистер Битти, которого наняли проводить три занятия в неделю с учениками, интересующимися джазом. Сам Битти был джазовым барабанщиком и даже гастролировал с каким-то ансамблем; по выходным он все еще устраивал где-то в городе регулярные концерты. Чак назвал Битти „большим оригиналом“ – его высшая акколада. Чак был так уверен в себе, что постоянно искал „оригиналов“, пытаясь внести диссонанс в свой тонический во всем остальном жизненный опыт.

Чак славился своими проделками. Он часами развлекал меня, подробно о них рассказывая. Его тогдашней девушкой была довольно развязная внучка сенатора почти смехотворно консервативных взглядов, одного из тех мастодонтов, за которых голосовал мой отец. В то время у Джейни был собственный дом, большая редкость для семнадцатилетней девушки. Мать, которая должна была жить вместе с ней, отправилась с каким-то аргентинцем в плавание по Эгейскому морю. Ее повеса-отец, собравшийся разводиться со своей третьей женой и уже с ней расставшийся, жил один в соседнем имении. После неоднократных арестов за вождение машины в пьяном виде он лишился прав, и дочери приходилось всюду его возить. Они были похожи на брата с сестрой. Готовила и убирала в доме служанка, но у Джейни она не жила. Еще кто-то следил за закрытым бассейном.

Вечерами Джейни оставалась одна и могла приглашать к себе с ночевкой всех, кого заблагорассудится. По выходным это обычно был Чак. Даже в будни Чак иногда сбегал после отбоя из общежития. Джейни ждала его у ворот в своем стареньком, разбитом „Эм-джи“ с погашенными фарами. Еще затемно она возвращала его в школу. В промежутке он уговаривал ее исполнить какой-нибудь новый сексуальный трюк. Они проводили эксперименты с экзотическими смазочными материалами (соком папайи, шоколадным сиропом, холодным свиным жиром). Он засовывал в нее воздушный шарик, а потом его надувал. В конце концов, когда морозной декабрьской ночью они дрейфовали вдвоем на надувном матрасе по подогретому плавательному бассейну, она отплатила ему тем же. Снегопад заваливал сугробами толстые стеклянные двери и миниатюрными вихрями кружил под огнями веранды. Выше, на склоне холма, стояли запорошенные снегом сосны, похожие на готовящихся к процессии знатных персон в горностаевых мантиях.

После каждого такого приключения Чак становился еще более неистовым, беспечным и нетерпеливым. Ему не хватало уже никаких бесчинств. Лишь война могла бы утолить его жажду опасности. Он и некоторые другие члены „Клуба чинариков“ подружились с Битти. Три раза в неделю они сидели с ним перед ужином в здании для музыкальных занятий и курили в одной из кабинок для прослушивания записей. Они крутили джазовые пластинки. Иногда Битти подыгрывал на своих барабанах. Ни разговор, ни смех, ни барабанный бой не были слышны за пределами звуконепроницаемого помещения. Любого, кто мог бы наябедничать о том, что они неумеренно, причем, в недозволенное время, курят, можно было с безопасного расстояния засечь через стеклянное окошко в стене, отделявшей кабинку от репетиционного зала этого песенного клуба.

Битти носил черные замшевые туфли и прическу „авианосец“, удлиненную на затылке. Волосы его опускались вниз лыжным трамплином. Если он наклонял голову, виднелась белая кожа черепа. Рукопожатие у него было слабое, но стоило ему высвободить свою холодную, бескостную, филейную руку, как в ответ на прозвучавшую в голове или на пластинке ритмическую фигуру он принимался рассекать воздух мощным щелканьем пальцев. Он прищуривался, покусывал нижнюю губу и в постоянно убыстряющемся ритме покачивал головой. Вскоре он уже шептал: „И-и раз, и-и два…“ У него был, похоже, один-единственный костюм из залоснившейся серой синтетической ткани с суженными „в дудочку“ брюками и обычно поднятыми, точно от сквозняка, узкими лацканами пиджака. Во внеурочное время он носил черную рубашку без галстука, с туго застегнутым воротничком, от чего казалось, будто он задыхается. Шея, лицо и руки были у него бледные и крупные; он походил на заключенного в дешевом костюме, выданном ему при освобождении. Он излучал мощную, почти агрессивную сексуальность, но характер ее было трудно определить. Она была слишком практичной и слишком асимметричной, чтобы казаться в привычном смысле мужской и здоровой. У него была привычка хвататься во время разговора за свою промежность и иногда ее даже секунду-другую потряхивать. Думаю, эту манеру он перенял у негров, с которыми общался в джазовом мире.

Судя по всему, этот жест должен был придавать его словам дополнительную весомость. А, возможно, служил для слушателя свидетельством его откровенности и смекалистости, телесным воплощением слов.

Уши у него были немного розовее бледного лица. Брови – такие густые и темные, словно рисовальщик, который их малевал, очень спешил. Верхняя губа, в отличие от полной нижней, походила на тонкую черточку. Незамысловатые высказывания вызывали у него порой истерический хохот; он сгибался пополам и то и дело повторял брошенное кем-то невзначай избитое словечко, словно надеясь выжать из него некий новый смысл. Когда он хватался за промежность, его пузырящиеся на коленях брюки задирались и обтягивали мощные бедра. Все его ярко-розовые и лиловые носки едва доставали ему до лодыжек. Реакция у него бывала порой неестественно замедленной. Человек задавал ему вопрос, а он минуту-другую изучал его лицо и лишь после этого произносил негромкое быстрое „да“ или и вовсе еле слышное „нет“.