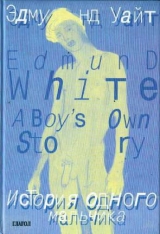

Текст книги "История одного мальчика"

Автор книги: Эдмунд Уайт

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)

Его отец пригласил меня покататься на парусной шлюпке. Я согласился, хотя и предупредил его, что знаком только с моторными лодками и как член экипажа совершенно неопытен. Все, что касалось оснастки судна, умения разворачивать и поднимать паруса, опускать киль, устанавливать руль, распутывать шкоты, приводило меня в замешательство. Я знал, что только путаюсь под ногами и стоял, уцепившись за гик и мечтая провалиться в небытие. В учащенном, тяжелом дыхании мистера Веллингтона мне слышался немой упрек.

День выдался прекрасный, нас непрерывно овевал холодный весенний ветер, неуклонно и плавно приближались высокие башни облаков, похожих на средневековые осадные орудия, пробивающие бреши в синей крепостной стене неба. Из облаков на неспокойное озеро, серое, холодное и граненое, непрерывно струился свет, не оставлявший на поверхности ни единого блика. В плавание пустились уже сотни шлюпок, их паруса вращались, поблескивая в лучах неверного солнца. Чайка складывала крылья, напоминавшие медленно сходящиеся ножки чертежного циркуля.

Наконец мы отплыли. Мистер Веллингтон, в отличие от моего отца, оказался моряком ловким и опытным. Он вел шлюпку так, что ветер постоянно дул сзади, а меня попросил закрепить кливер на мачте спинакера, однако, когда мне пришлось наклониться над бурными волнами, я струсил, и Том меня заменил, не рассердившись, но, полагаю, беспокоясь о том, что может подумать отец. Да и чего я испугался? Упасть в воду? Но я умел плавать, мне могли бы бросить веревку. Нет, дело было не в этом. Ради Тома я даже справился с головокружением на стенке набережной. Дело было, я уверен, в неодобрительном отношении мистера Веллингтона, в неодобрении, которого я боялся и которое провоцировал, в неодобрении столь устойчивом, что в конце концов оно превратилось в привычку, в способ существования, подобный манере склонять голову набок, в нечто родное, в то, без чего я стал бы скучать. Да и не слишком-то щедро одаривал он меня своим неодобрением. Нет, даже это он утаивал и раздавал только в минимальных количествах.

Ветер усиливался, и мистер Веллингтон, уже убрав парус, вел шлюпку в крутой бейдевинд. Мы схватились за планширы и откинулись назад, оказавшись над холодными, быстрыми волнами. Брызги хлестали нас по спинам, пока не промокли рубашки. Солнце, разочаровавшись в этом мире, торжественно удалилось в свой облачный шатер. Слегка повернув голову, я мог превратить завывание ветра в свист. Вот так мы и катались на парусной лодке, всего лишь отец с сыном-подростком и другом сына, но мне, по крайней мере, ситуация представлялась более сложной. Ибо в этом мистере Веллингтоне я узрел самого себя, почти до неузнаваемости измененного силой воли и тренировками, но тем не менее давно знакомого. Я был уверен, что он никогда не отличался красотой и отсутствие романтического обаяния притупляло его ответные чувства к очаровательному сыну – опасливое, безгласное обожание и далеко не очевидную зависть.

Меня пробирала дрожь. Сгущались сумерки, уже прогнавшие с неба всех птиц и загнавшие обратно в гавань половину шлюпок. Я сжался в комок, обхватив себя руками и повернувшись к ветру мокрой спиной. Мистер Веллингтон распускал парус – тарахтела, отпуская грота шкот, рукоятка – и смотрел на меня, оставив покуда свой приговор про запас. Меж нами, меж двумя непроницаемыми душами, развевался огромный парус, и Том не отходил от него ни на шаг, наваливаясь на него спиной, нажимая на него, нажимая, пока мы не легли на другой галс, после чего Том пригнулся, а над головой у него повернулся и со страшным глухим звуком остановился гик. Таков был этот мальчишка, веселый, с выгоревшими на солнце волосами и гладкой кожей, все его тело тянулось ввысь, когда он что-то закреплял наверху, так что футболка выбивалась из грязных, мешковатых джинсов и нам – мне и отцу – видны были Томовы мускулы, подобные зигзагообразной молнии на его упругом животе; таков был этот мальчишка, красивый, свободный, цветущий, и таковы были мы, стоявшие по бокам и с почтением взиравшие на него, на цветок торса, распускавшийся в скромной чашечке джинсов.

Мне казалось, что красота эта есть величайшее благо, что лишь в нее мы все хотим воплотиться, ею хотим обладать и ее же в случае неудачи хотим уничтожить, и что все мирские добродетели – не более чем обман и всемирная злоба. Уроды, старики, богатые и образованные твердят о незримых добродетелях – о мудрости и характере, об опыте и могуществе, – потому что лишены добродетелей зримых, лишены того нелепого первого пушка под нижней губой, что никак не решится превратиться в бороду, тех цепких босых ног, что мелькают на гладкой палубе, больших ладоней, чересчур тяжелых для тонких рук, загнутых кверху ресниц над лазурными глазами, темно-красных губ, растрепанных волос, замысловатых, как выписанные Веласкесом кружева.

То лето я провел у отца. Я работал на „адресографе“ и нанял парня-проститутку, такого же белокурого, как Томми. Домой к маме я вернулся слегка самодовольный – но и напуганный неотвязностью своих гомосексуальных желаний.

В один из осенних вечеров позвонил Том и спросил, не хочу ли я пойти на свидание с двумя девочками. Он будет, конечно, с Салли, а я – с Элен Пейпер. Просто кино. Потом, может быть, по бутерброду. Ее постоянный кавалер подхватил насморк.

Я пообещал, что приду.

Я вихрем помчался по коридору рассказать обо всем маме, которая, воспользовавшись редкой возможностью побыть дома, сидела с корзинкой для шитья на коленях. Очки ее соскользнули на кончик носа, а голос, пока она пыталась продеть нитку в иголку, звучал неторопливо и монотонно.

– А ну-ка, угадай! – воскликнул я.

– Что такое, милый? – Она облизала нитку и попыталась еще раз.

– Звонил Том, он договорился за меня о свидании с Элен Пейпер, самой красивой и развитой девочкой во всей школе.

– Развитой? – Наконец-то нитка попала в игольное ушко.

– Да, да… – я слышал, как мой голос делается все более писклявым; так или иначе, я должен был выразить волнение по поводу своих планов на будущее, – …правда, она у нас новенькая, зато уже гуляет со студентами и все такое прочее, она была в Европе, и еще она… ну, есть, допустим девчонки грудастые, да зелен виноград. А она настоящий вожак, вернее, могла бы им стать, если бы захотела и не имела такой репутации.

Мама была поглощена своим шитьем. Она уже оделась и была готова уйти, только на ее дождевике, должно быть, оказался распоротый шов. Зашив его, она тут же засобиралась.

– Замечательно, милый!

– Неужели это не интересно? – не унимался я.

– Конечно, конечно, но надеюсь, она не слишком легкомысленна.

– Для меня?

– Для кого угодно. Вообще. Ну ладно…

Мама перекусила нитку, глаза ее вдруг расширились, сделавшись по-кошачьи пустыми и умными. Она встала, изучила дело своих рук, надела плащ, двинулась к двери, вернулась, подставила мне щеку для поцелуя.

– Желаю весело провести время. По-моему, ты жутко нервничаешь. Только посмотри на свои руки. Ты же их ломаешь… никогда не видела, чтобы человек буквально руки ломал.

– Ну да, я жутко волнуюсь, – признался я в полном отчаянии.

Сестры не было дома, и после маминого ухода я остался один – один, чтобы второй раз за день принять ванну в слабом, скупом предвечернем свете, проникавшем сквозь матовое оконное стекло, и вслушаться в равнодушный, глухой шум уличного движения, так не гармонировавший с моими сердечными предчувствиями. Сама сила моих чувств как бы вытравила все, кроме главного. Я был единственным в своем роде центром сознания, ядовитой его концентрацией.

Я собирался на свидание с Элен Пейпер и должен был к тому времени успокоиться, ибо вечер наверняка будет состоять из беглого разговора о том о сем и десятка разнообразных улыбок, будут сплетаться и разниматься руки, ведь в кадрили для четверых надо быть очень внимательным, чтобы не зазеваться, когда выкликнут твое имя, внимательным и спокойным. Мне очень хотелось быть популярным, чтобы люди оглядывались, когда я бегом догоняю друзей, а потом иду, обняв его за талию левой рукой, ее – правой, ветер развевает ее длинные волосы, интимно и весело собирая их на миг у меня на плече в нечто вроде золотого эполета тайного ордена радости.

Еще в раннем детстве я превратился в косоглазое, ковыряющее в носу воплощение стыда и ненависти к самому себе, в жаркий летний день скрючившееся в уголке пропитавшегося потом кожаного кресла, от этой жары умолкали птицы, даже рабочие на соседней стройке, а я спасался, приподнявшись к напольному вентилятору, который укоризненно качал головой слева направо, справа налево, дабы многократно выразить занудное „нет, нет, нет“ и выделить вызывающее легкое раздражение марево своего дыхания. Нет, нет, нет – вот какие слова твердил я себе, не натужно, а как бы вознося молитву равнодушному ко всякому горю Иисусу. Энергия сама по себе есть некий вид искупления. Неудивительно, что мы восторгаемся Сатаной. Но будь Сатана равнодушен, будь он бледным мужчиной в нижнем белье, который днем смотрит за опущенными жалюзи телевизор – о, будь Дьявол таким, я бы его испугался.

Казалось, именно это и сулит популярность: избавление от унижений повседневной жизни, от ее геологического оцепенения, от повседневности, которая покрывает клинок решимости ржавчиной и уродует театральный занавес, которая обесцвечивает все краски и превращает в пастбища все поля. Обрести популярность было все равно что стать крупной фигурой, может быть, даже личностью, ведь если существовать – значит быть замеченным, то быть замеченным множеством глаз, к тому же с завистью, интересом, уважением или любовью, – значит вести более насыщенную, более яркую жизнь, каждая мельчайшая подробность которой ежеминутно изучается и за каждую воздается сторицей. Я знал, что моя сестра не пользуется популярностью, по крайней мере вне школы. Вечер за вечером она сидела дома, и какую бы прическу ни делала, какие бы юбки ни надевала, выглядела она никому не нужной, от всеобщей неприязни она казалась неряшливой.

Судя по маминым рассказам, девчонкой сестра была популярна, но выросла она на ферме, где всё делалось совместно с другими семействами. Разве мог я объяснить ей, насколько все изменилось, втолковать, что мы, дети, почти не признаем собственных родителей, что родители нам так же неинтересны, как богатые в романах из жизни отбросов общества; родители были большими наивными людьми, которые время от времени задавали неуместные вопросы и от которых следовало всегда скрывать правду. В частности, логичные или, по крайней мере, последовательные критерии взрослых, их поклонение деньгам, имуществу, уютному семейному очагу ценились нами, молодыми, только как принципы, коими можно с легкостью пренебречь, ибо наши пристрастия в одежде, музыке, людях были неукоснительно прихотливы.

Пока я оставался непопулярным, я целиком и полностью принадлежал маме. Я мог с ней повздорить, мог ее оскорбить, насмехаться над ней или вовсе ее не замечать, но все равно я был в ее власти. Она это знала. У нее даже появилась привычка меня нахваливать. В ее рассуждениях обо мне сквозила грубость, с которой владелец конюшни рассказывает об одной из своих лошадей. Иной раз она утверждала, что мне суждено блестящее будущее, под коим она подразумевала работу и жалованье, однако не менее часто она смотрела на меня и задавала вопрос:

– Ты что, и вправду считаешь себя способным мальчиком? – Мимолетная улыбка. – Конечно, ты способный. Очень, очень способный. – Пауза. – И все-таки я не знаю. Это мы так считаем. Но, может, спросить человека со стороны? Услышать более объективное мнение?

Ее терзали те же сомнения – будучи всецело в ее власти, я вынужден был страдать от того же, что и она, даже от ее ненависти к себе, я был подобен плоду, живущему за счет материнской крови. Самым грандиозным событием в нашей семье стало то, что отец бросил нас ради другой женщины. Как могли мы после этого относиться друг к другу с прежней любовью, когда все мы были в равной степени виноваты в том, что оттолкнули его от себя? По крайней мере, не сумели его удержать. Однако наш общий удел не был ни мрачным, как хорошая черная краска, ни ярким, как воронье крыло на снегу. Нам не отводилось откровенно трагедийных ролей, которые можно играть со своего рода отчаянной радостью. Взамен мы были пристыжены и чувствовали себя опустошенными, забытыми и в своем забвении жалкими. Я не хочу сказать, что мы обнаруживали любопытные симптомы или причиняли кому-либо неприятности. Но мы стали тенями, как мертвецы после того, как Орфей миновал их на своем пути через подземное царство, после того, как исчез этот единственный живой человек и последние звуки его музыки утонули в воцарившейся тишине. Всю свою жизнь я обретал друзей и терял любимых и говорил об этих потерях и обретениях так, будто между ними существует огромная разница, будто они несовместимы. Однако на самом деле любовь – это честный, а значит безнадежный способ вернуть Орфея назад, да и дружба не менее безнадежна, ибо напрасны попытки согреться теплом прочих теней. Как ни странно, по преданию, Орфей тоже был одинок.

Элен Пейпер была девушкой с высоким царственным лбом, длинными темными волосами, убранными с лица на затылок, необычайно узкими бедрами и крепкими, худыми ногами. Она славилась огромными шарообразными грудями, так же бросавшимися в глаза, как и ее улыбка, почти так же спокойно воспринимавшимися и такими тяжелыми, что плечи ее сделались очень сильными. О том, как висит ее грудь в естественном виде, я не имел представления, поскольку благодаря хирургически жесткому бюстгальтеру ее фигура превращалась в некий идеал наподобие… ну да, двух на редкость симметрично расположенных шаров, одновременно величавых, соблазнительных и (в силу их симметричности) вызывающих уважение.

Однако было бы нелепо описывать ее, не упомянув о лице, поскольку всем кружили голову эти прекрасные голубые глаза, более строгие или попросту менее выразительные, чем можно было бы ожидать, и этот нос, такой прямой и классический, переходящий в лоб плавно, без единой выпуклости, нос, подобный молитве, возносимой над алтарем губ, столь сочных и сладких, что нетрудно понять, почему мужчины некогда считали женщин военной добычей, достойной того, чтобы за нее сражаться. Это была женщина (ибо, несмотря на молодость, она, несомненно, казалась женщиной), абсолютно уверенная в своем обаянии, в своем статусе абстрактно желанной, то есть привлекательной и доступной не конкретному человеку, а любому, в любых условиях и в любое время, в данном случае – мне. Она не была ни покорной, ни робкой, но, будучи в известном смысле сосудом, до краев была наполнена пониманием того, что она представляет собой некую награду. Она была хранительницей собственной красоты.

Вела она себя так, словно была членом королевской семьи, наделенным красотой сродни торжественному выносу знамени. Во всяком случае, как-то раз я наблюдал за ней в окно (о моем присутствии она не догадывалась), и тогда она вела себя совсем по-другому. Она была всего лишь обычной девчонкой, школьницей, а все сидели на полу перед телевизором, с пивом и большой миской воздушной кукурузы. Был летний вечер, наверняка довольно поздний, а они непрерывно смеялись. Элен Пейпер, в одних шортах и лифчике, растянулась на полу, обессилев от смеха, смехом изничтожаемая. Она то и дело твердила: „Перестаньте, а не то я сейчас описаюсь“.

Свидание наше оказалось скоротечным, ничем не примечательным (вся беда юности в том, что происходящие в ее период события никогда не бывают адекватны чувствам, которые они вселяют, что никакой неприкрашенный пересказ этих событий не может вызвать подобный чувств). Мать Томми усадила нас всех в свою машину (мы были еще слишком молоды, чтобы сидеть за рулем) и прямиком доставила к кинотеатру. В фойе, на мраморном фонтане, который был давным-давно отключен, мелькали зеленые блики света спрятанных в искусственном папоротнике прожекторов. Резервуар был полон конфетных фантиков и бумажных салфеток. В зале, за обитыми дверями, в каждой из которых имелась закопченная амбразура, высилось во тьме пышное убранство кинотеатра, то и дело приглаживаемое юркими красными фонариками билетерш или тускло освещаемое на миг отблеском поднесенной к запретной сигарете спички. Потолок был задуман в виде ночного неба, звездами служили крошечные лампочки, луной – нечто желтое в форме полумесяца. По обе стороны экрана располагались своего рода обветшалые королевские ложи: позолоченный трон на небольшом, покрытом ковром возвышении под огромной распахнутой занавеской лепной работы, увенчанной короной из папье-маше. Когда я, полчаса просидев в темноте рядом с Элен Пейпер, наконец, взял ее за руку, то сказал себе: „Эту руку вполне можно застраховать на миллион долларов“.

Она милостиво позволила мне взять ее за руку, но действительно ли я годился на эту роль? Неужели именно таким способом парни делались популярными? А у некоторых девчонок хватало духу заявлять всем подряд: „Послушайте, будьте с ним полюбезней. Это не какой-нибудь книжный червь. Он парень стоящий. Самобытный“? А может, это свидание – всего-навсего некое исключительное одолжение, сделанное мне благодаря протекции Томми, и подобного больше не повторится? Вдруг (и я знал, что это возможно) тайная Звездная палата популярности уже опечатана и туда никого больше не принимают – никого, кроме какого-нибудь новоявленного принца, которого там давно ждут?

Томми был принцем. Он умел приковывать к себе внимание; даже звоня телефонистке, чтобы назвать номер, он втягивал ее в разговор. Однажды он даже уговорил ее встретиться с ним после работы. Секретарши из городских учреждений, продавщицы из магазинов, матери друзей – всех он оценивал, мысленно раздевал, и хотя подобное отношение могло показаться оскорбительным, большинству женщин оно даже нравилось. Если мимо шествовала эффектная женщина, он мог схватить ее за руку. Он извинялся за бесцеремонность, но в то же время стоял к ней почти вплотную, и улыбка его ни за что прощения не просила. А она, в тот самый миг, когда я ожидал взрыва негодования, вдруг краснела, ресницы ее начинали дрожать, не как у опытной дамы, а умилительно, ибо он затронул больное место, ибо он нашел способ обратить социальное в сексуальное – а потом она улыбалась и продолжала свою мысль чарующе неубедительным голосом.

После кино мы зашли куда-то перекусить, а потом я проводил Элен домой. Ее красота встала между нами, как враг, некий кровный враг, которого я должен был опасаться, и все-таки Элен мне очень нравилась. Даже ослепленные страстью любовники должны хотя бы изредка внушать друг другу симпатию. Вверху медленно проплывали склоненные над пустынными пригородными улицами деревья, их кроны темнели на фоне дымчато-белого вечернего неба, облака светились, точно внутренние органы, раскрашенные для изучения, для предсказания… Мы с Элен Пейпер тихо, неторопливо беседовали, а я то и дело украдкой бросал взгляд на знаменитую улыбку, появлявшуюся у нее на лице в ответ на мои слова. Но внимание наше было сосредоточено не на словах, а на прокладывании верного курса по этой вечерней улице. Я имею в виду, что мы – вернее, наши тела, наш животный инстинкт, некий механизм ориентировки, – мы открывали для себя друг друга, и на какой-то миг я с ликованием почувствовал себя достойным ее. Ибо она и вправду была способна сделать так, чтобы я казался интересным, по крайней мере самому себе, Когда мы подходили к широкому, тускло освещенному крыльцу ее дома, я поймал себя на том, что стал говорить быстрее и увереннее. Некие поздние сорта роз напоили ночь ароматом. Над лужайкой брызгалась во все стороны дождевальная установка, которую кто-то позабыл выключить. Внезапный ветерок подхватил эти брызги и оросил ими уходившую вдаль аллею, резко погружавшееся во тьму продолжение бледной мостовой. В одной из комнат наверху едва заметно горел за задернутыми шторами свет. Проверяли пульс ночи сверчки.

Хотя на прощанье я ляпнул Элен такое, чему учат разве что в школе танцев: „Спокойной ночи, было очень приятно с тобой пообщаться“, – наше неожиданное взаимопонимание уже трудно было нарушить. Разумеется, перед ее соблазнами – чудесной, внезапно вздымающейся мягкой грудью, разносившимся в прохладном ночном воздухе запахом ее духов, улыбкой святого, который сладострастно стремится на небеса, – перед соблазнами этими я не сумел устоять. Я влюбился. Но я понятия не имел, что мне с ней делать. Я догадывался, что любой нормальный мальчишка знал бы, как поддразнить ее, рассмешить, обращался бы с ней скорее как с подружкой, чем как с кумиром. Если б она чего-нибудь от меня ждала, я бы сбежал, и все-таки тогда, в ту ночь, я и вправду ее полюбил, полюбил так, как любят картину, которой можно полюбоваться, но нельзя, невозможно, немыслимо завладеть. Она вела себя очень непринужденно: взяла меня за руку, заглянула в глаза, поблагодарила и на девчоночий манер сделала книксен, что другим мужчинам, уверен, нравилось больше, чем мне. Почувствовав, что я пытаюсь устоять против всевозможных соблазнов, она вернулась и напустила на себя серьезный вид. Этим я не намекаю на то, что она играла некую роль. К тому же я не знал, что у нее на уме. Я любил ее и поэтому не мог ее понять, а в ее искренности я совершенно не сомневался до тех пор, пока не усомнился в ней окончательно.

Я поблагодарил ее и сказал, что надеюсь вскоре вновь с ней увидеться. На миг мне показалось, что было бы вполне естественно поцеловать ее в эти пухлые, мягкие губы (разве не видел я, как минутой раньше она, готовясь к неизбежному, украдкой сунула себе в рот нечто ароматное?). Взгляд ее затуманился от осознания собственной красоты. Должно быть, я проникся вдруг симпатией к самому себе и сумел разглядеть тот выгодный свет, в котором буду представляться людям. Моя любовь к Томми была постыдной, я и гордился ею, и в то же время пытался ее утаить. То мгновение рядом с Элен – наши высокие фигуры на исхлестанном лунным светом крыльце, свежие ветры, гнавшие каравеллы черных туч (лучившихся изнутри золотистым светом) мимо пиратского брига луны, прохлада, струившаяся сквозь растопыренные пальцы, прикосновенье к ним, сплетенье, крепкое пожатие и медленное отстраненье рук, – то мгновение осчастливило меня, вселило надежду. Развеялось чувство подавленности. Долгое хожденье в подмастерьях у опасности внезапно прекратилось.

Расставшись с Элен, я, смеясь, вприпрыжку помчался домой по пустынным улицам. Я напевал мелодии из мюзиклов, приплясывал и чувствовал себя таким же полным жизни, как персонаж какого-нибудь фильма (ведь именно жизнь зерниста и подкрашена сепией, а в кино есть внятные звуки, обитаемый цвет, соблазнительное соседство реальности). Ради женитьбы на Элен Пейпер я готов был тотчас же отказаться от своего влечения к мужчинам. Наконец-то гомосексуальная стадия моей юности приближалась к концу. Конечно, от любви к Томми я отказываться не собирался, но любить его я намерен был так, как и он меня: по-братски. В моих грезах тайный сосед по односпальной койке, которого я все время пытался спрятать под одеялом, чудесным образом превратился в прекрасную невесту – подобно тому, как в легенде удостоенный поцелуя прокаженный превращается в Христа Вседержителя.

Когда я пришел домой, мама уже погасила свет и легла.

– Сынок!

– Да?

– Зайди, поговори со мной.

– Хорошо, – сказал я.

– Помассируй мне спинку, ладно?

– Ладно, – сказал я. Я сел подле нее на кровать. От нее пахло бурбоном.

– Как прошло свидание?

– Потрясающе! Мне никогда не было так хорошо.

– Как славно! Она миленькая?

– Бери выше! Очаровательная, умная, развитая.

– Ты пришел раньше, чем я ожидала. Не так сильно. Нажимай полегче. Задира. Так и буду теперь тебя называть. Задира. А она игривая? На меня похожа? Хоть острит иногда?

– Слава Богу, нет.

– Почему ты так говоришь? Она что, из умников?

– Нет, не из умников. Но у нее есть чувство собственного достоинства. Она откровенна. Говорит то, что думает.

– По-моему, девушки должны быть игривыми. Это не значит нечестными. Я, к примеру, игрива.

– Ну да, игрива. Как по-твоему, ты ей нравишься?

– Откуда я знаю? Это было только первое свидание. – Я легонько погладил пальцами ее шею по обе стороны позвоночника. – Не уверен, что она еще раз захочет со мной увидеться. Да и зачем это ей?

– Но почему? Ты умный, красивый.

– Красивый! С такими-то огромными ноздрями!

– Ах, это все твоя сестрица. Она просто разочарована в жизни и срывает зло на тебе. Ничего плохого в твоих ноздрях нет. По крайней мере, я ничего плохого не вижу. Конечно, я тебя слишком хорошо знаю. Если хочешь, можем сходить к врачу, к специалисту по носу. – Длительная пауза. – Ноздри… Неужели кто-то вообще обращает на них внимание? Неужели о них кто-то задумывается? – Негромкий высокий голос: – А у меня нормальные?

Безысходное молчание.

Наконец она начала еле слышно похрапывать, и я поспешил в свою комнату. Дверь соседней, сестриной комнаты была закрыта, но свет там злобно горел.

И я предался своим мечтам. У меня был проигрыватель, который я купил сам, когда перебивался случайной работой, и были пластинки, которые я каждую неделю обменивал в библиотеке; музыка, на них записанная, была аванпостом отцовского влияния на этой немузыкальной женской территории.

Я поспешно сбросил с себя одежду, хотя и пытался все делать красиво, будто в фильме про мою жизнь с Элен. Мне казалось, что в некотором смысле фильм этот уже снимается – нет, скрытых камер я не искал, зато, как перед объективом, упрощал и сглаживал жесты. Есть люди, подобные маме и сестре, слишком много страдающие и слишком некрасивые, чтобы удостоиться съемок, но есть и другие – и я стремился войти в их число, – страдающие редко, быстро находя утешение, и всегда грациозно, другие, чьи высказывания кратки и для кого механизм ухода с вечеринки и уплаты по счету стилизован так, что почти сводится на нет во имя в высшей степени духовного общения, при котором глаза говорят больше, нежели уста. Каждая деталь моей комнаты требовала от меня внимания. Когда застрял выдвижной ящик комода, я поморщился – эпизод следовало переснять. Простыни я расправил так, точно рядом со мной была она, Элен. Потом я поспешно выключил свет.

Мы лежали с ней бок о бок в тесной лодчонке и плыли вниз по течению. Звезды словно оцепенели, и о нашем движении напоминали лишь редкое колыхание ветки над головой, да скрипение камня по днищу. Луна была раной в боку у ночи, раной, из которой струилась волшебная кровь; нас она обагряла. До рассвета я успел четыре раза заняться с Элен любовью. Первый раз все происходило столь формально, что мне едва удалось вылепить из тумана руки и ноги; все, что то и дело мелькало у меня перед глазами внизу, было ее улыбкой. Вторая попытка была исполнена большей страсти. Мне, наконец, удалось сбросить путы с ее груди. К третьему разу мы стали по-братски нежны; мы устало и ласково улыбались друг другу. Мы с ней были очень близки. На рассвете она начала распадаться на части. Неумолимо забился пульс нового дня, и, несмотря на все усилия, я сумел лишь еще на несколько мгновений удержать ее подле себя.

Из класса в класс я ковылял в тумане оцепенения. Как ни странно, я боялся столкнуться с Элен. Встреча с ней мне была не по силам. Я слишком устал. Дома я зевнул, положил голову на письменный стол и принялся мечтать об уединении в постели, о спасительной благосклонности ночи. Мне хотелось остаться со своим видением наедине. В моем смятении настоящая Элен Пейпер казалась ненужной, даже навязчивой.

В ту ночь я написал ей письмо. Я подобрал особую желтую пергаментную бумагу, тонкое стальное перо и черные чернила. Еще на уроке гимнастики, пока я с трудом выполнял упражнения, и в читальном зале, когда сидел в полудреме за стопкой книг, на ум мне пришли строки будущего письма. И вот я, строго соблюдая формальности, уселся за письменный стол и составил пространное послание – сперва начерно, карандашом. Воспроизведи я его (черновик у меня сохранился), вы бы всласть надо мной посмеялись, а может, мы вместе посмеялись бы над его напыщенным стилем и высокопарной сентиментальностью. Труднее было бы передать то, как много оно для меня значило, как читалось мною в те давние времена. Я предложил ей любовь и преданность, в то же время признав, что знаю, сколь ее недостоин. И все же я старался придерживаться того мнения, что, даже будучи никудышным ухажером (не отличающимся красотой), сумею некоторым образом оказаться полезным как муж (ум, грядущее благосостояние). В браке достоинства перевешивают внешнюю привлекательность, и ничего менее долговечного, чем брак с Элен, я не мог даже вообразить. Разумеется, в письме я о браке не упомянул.

Ответ я получил только через неделю. Дважды я виделся с ней в коридоре. Первый раз она подошла, заглянула мне в глаза и одарила меня своей ослепительной, чарующей улыбкой. На ней был зеленовато-голубой кашемировый свитер, и, пока она с присущей ей едва уловимой манерной медлительностью расспрашивала меня о моих делах, ее грудь монументально вздымалась и опускалась. Ни в улыбке ее, ни в голосе не было и намека на то, какой вердикт она вынесла: в мою пользу или нет. Мне казалось, что даже в мимолетной встрече с ней до получения ее письма есть нечто предосудительное. Я промямлил: „У меня все нормально“, – покраснел и улизнул прочь. Я чувствовал себя большим подлецом. Томми я тоже старался избегать. Довольно скоро мне все равно пришлось бы рассказать ему о своем предложении Элен, которого, как я предполагал, он не одобрит.

А в пятницу днем, после школы, в почтовом ящике оказалось ее письмо. Даже не распечатав его, я уже преисполнился кроткой признательности за то, что она по крайней мере ответила.

В квартире никого не было. Я вышел на застекленную веранду и посмотрел через улицу на озеро, разболтанное, как старые аттракционы в безлюдном парке, сиденья без седоков. В голове у меня одновременно прокручивались два разных варианта. Согласно первому, мне повезло, что Элен хотя бы выбрала время письменно мне отказать, чего такой подонок, как я, вряд ли заслуживал. Согласно второму, она писала: „Ты не тот человек, с которым бы я стала встречаться, даже одно лето или один семестр, но я согласна выйти за тебя замуж. К тому же мне от тебя совсем ничего не нужно. Романтика есть надежда на то, что наступит идеальная жизнь, и в этом смысле чувства, которые я к тебе питаю, – романтические“.

Заставь меня кто-нибудь отгадывать, какой из ответов я обнаружу в конверте, я бы выбрал отказ, поскольку пессимизм всегда точен, но и согласие не потрясло бы меня, поскольку я к тому же верил в чудеса.