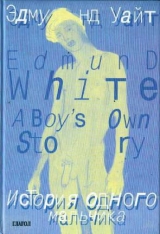

Текст книги "История одного мальчика"

Автор книги: Эдмунд Уайт

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)

Наконец, он появился в сопровождении красноносой женщины в зеленом платье – почтительной, даже подобострастной. Она быстро накинула длинное, до пят, черное пальто, сшитое из шерсти еще не рожденных ягнят; затмив им цвет своего платья, она тотчас же обрела самообладание и, отбросив причитания, покинула сцену.

Доктор О'Рейли улыбнулся мне: зубы редкие и белые, губы полные и раздраженные, казалось, раздраженные покусыванием, густые усы, серебристые волосы до плеч – потрясающая длина по тем временам. Его наряд тоже приводил в замешательство: кусок веревки, дабы не спадали замусоленные, пузырящиеся на коленях брюки, веревочные сандалии на босу ногу, огромный шатер светло-зеленой, с поминутно образующимися и исчезающими складками, гаванской рубахи, вмещавшей его дородное тело, а в похожих на обрубки пальцах правой руки – грязный носовой платок, который он то и дело прижимал к багровому, раздраженному лицу, ибо, несмотря на то, что зима была в самом разгаре, пот придавал его лицу нелепый ослепительный блеск.

– Входите, входите, – сказал он, посторонившись, чтобы ввести меня в собственно кабинет, звуконепроницаемый куб, сквозь одну, сплошь стеклянную стену которого открывался вид на сад и уменьшенную копию Камакура Будды, сверкавшую позолотой всюду, кроме колен, засыпанных свежевыпавшим снегом.

– Видите вон там чурбан и топорик? – спросил доктор, указывая на обнесенный частоколом участок справа от сада. – Чурбан мои пациенты величают то мамой, то папой, смотря по обстоятельствам, чаще мамой, и с удовольствием отводят душу, пытаясь зарубить ее топором.

Его маленькие голубые глазки с красными прожилками бесстрастно вращались в глазницах, впитывая мою реакцию на мысль об убийстве – вот только сцена „наблюдения“ была разыграна столь театрально, что надобность в ответе отпадала сама собой. Игра этого актера легко воспринималась бы даже с балкона верхнего яруса.

Я отклонил приглашение отправиться в плавание на кушетке для психоанализа и предпочел земное кресло, обращенное лицом к письменному столу. Дело не в том, что я не стремился опробовать манящие свойства кушетки, которые инстинктивно (иду на обдуманный риск) отождествлял с сексуальными. Просто в самом недвусмысленном ее назначении ощущалось нечто постыдное, словно это была не кушетка, а чья-то красивая мать, которая отказывалась скрестить ноги, которая даже решила выставить напоказ самые интимные свои прелести. Вот как поразила меня своим пикантным видом та кушетка, столь бесстыдно походившая на собственное изображение на тысячах карикатур, хотя карикатуры, как я уже понимал, ничуть не помогали мне почувствовать, что в действительности она небезопасна и совсем не смешна.

Мой первый взгляд на кушетку для психоанализа оказался решающим, ибо лишь благодаря ее существованию я с содроганием осознал, что миром правит меньшинство, сексуально активные люди, и что они господствуют над огромным большинством людей несексуальных, слишком молодых или слишком старых, слишком бедных или невзрачных, больных, сумасшедших или беспомощных, чтобы позволить себе партнера для секса (или роскошь систематического, длительного группового самоанализа, столь по-своему сексуального). Все рекламные объявления, фильмы и песни адресованы сексуалам, рассчитаны на их безрассудные прихоти и мелочно требовательные вкусы, однако все эти средства коммуникации умело игнорируют несексуалов, этих бледных нищих с недоразвитыми телами, синими сосками, похожими на две пробные капли чернил, выдавленные из новой авторучки на промокашку груди, или высокими безволосыми ягодицами, из которых ничьи руки так и не вылепили нечто приятное, соблазнительное, которые так и остались нетронутыми и бесформенными, как топленый жир в мясной лавке. Передо мной на прием всегда приходила та дама в каракулевом пальто; после себя она оставляла своеобразный запах надушенных бумажных салфеток, в которые лила горькие слезы, слабый раствор тех химических полотенец, что выдаются после омара в ресторанах с сервировкой а-ля фуршет, и более сильный, более агрессивный и, полагаю, более неприятный запах своих погашенных окурков (восьми или девяти в сложенной чашечкой серебряной ладони, служившей пепельницей). Эти запахи и чуть заметные следы дыма, вьющиеся в солнечном свете, эти коллоидные сувениры, казались отголосками только что сыгранной драмы Расина, в которой внутри стеклянной лампы формальных церемоний пламенели яркие страсти, в которой все действие должно происходить за кулисами, а на сцене оно лишь описывается, и эмоции разрешены только самые сильные – жажда кровосмешения, раскаяние и тяга к убийству, – в то время как более смутные, менее приметные чувства лени, скуки, раздражения, злобы беззаботно отринуты. Ибо психоанализ существует за счет интенсивности, как будто жизнь есть сплошное пламя без всякой золы.

Доктор О'Рейли не очень любил слушать других. Он постоянно пригоршнями глотал оранжевые таблетки для похудения, запивал их стаканчиком шотландского виски. Как и всякий знаменитый человек, автор нескольких книг, он готов был представить на обсуждение любую из своих теорий и почти не испытывал надобности во внимательном отношении к подробностям чьей-то отдельной жизни – к тому же он заранее знал, что жизнь довольно скоро преподнесет очередную иллюстрацию его теоретических построений. Дабы сэкономить время, О'Рейли раскрывал свои идеи в самом начале, а потом повторял их на каждом последующем сеансе, поскольку, как он объяснил, хотя в сознание эти принципы проникают довольно легко, они не столь быстро впитываются в прочное корневище подсознания. Когда О'Рейли не истолковывал свои теории, он доверительно рассказывал мне о сложностях своей личной жизни. Он бросил жену ради Нэнси, своей пациентки, но как только развод был оформлен, жена обнаружила, что умирает от рака. О'Рейли исполнил ее последнее желание и вновь сочетался с ней браком. Пациентка немедленно спятила и с той поры лежала в одной из канзасских лечебниц. О'Рейли пытался найти утешение, с головой уйдя в работу. Он принимал все больше и больше больных. Проводив последнего пациента в полночь, первого он встречал уже в шесть утра.

Порой и первый час, и последний я оставлял за собой и вдобавок получал в школе разрешение переночевать на кушетке для психоанализа. Будильник я ставил на пять тридцать. Поднявшись, я спешил в расположенную по соседству квартиру О'Рейли. Она была отделана в точности как корабельная каюта, вплоть до коек, свернутых в бухты канатов на стенах, иллюминаторов вместо окон, капитанской конторки, а также красных и зеленых фонарей в качестве левых и правых бортовых указателей. Чтобы разбудить О'Рейли, я ставил его любимую пластинку, „То ли дело дама“, песню, которую он считал „полезной для здоровья“. Потом я варил ему кофе и вместе с чашкой кофе подавал пузырек декседрина. Самое позднее в шесть тридцать он был бодр, одет и готов к возвращению в свой кабинет. Эти утренние часы ассоциируются у меня в памяти с запахом его лаймового одеколона.

Годами ранее, когда мне было семь, я заявился к священнику и пытался добиться от него понимания, ныне я точно так же обратился за помощью к психоаналитику. Я хотел побороть в себе то, во что превращался, того, кем стать рисковал – гомосексуалиста, словно определение это было формой, в которой замерзала вода и первые кристаллики льда уже образовывали хрупкую оболочку. Одолевавшие меня смятение, страх и боль – порожденные впечатлением от встречи с гулящим пареньком, усугубленные великодушным молчанием мистера Пуше и доведенные до жутких пределов пленительным „Бронзовым веком“ – зашифровали меня таким кодом, который никто не мог разобрать, а я и подавно, кодом, способным, быть может, поставить в тупик даже самого лучшего криптографа. Доктор О'Рейли слишком напоминал Моисея, чтобы разбираться в чем-либо, кроме скрижалей, тяжесть которых нес на себе и на которых высек свою теорию. Его теории я подчинился, я полностью отдался на его попечение, потому что изучать его идеи было делом менее безнадежным и менее рискованным, чем донимать его моими собственными.

У меня не было никого, а ему я нравился, по крайней мере так говорил он. Конечно, ему нужно было с кем-то делиться своими проблемами, а слушать я умел.

Теперь я понимаю, что хотел быть любимым мужчинами и любить их в ответ, но не хотел быть гомосексуалистом. Ибо одержим был острой тоской по мужскому обществу, по мужской наружности, по тому, каковы мужчины на ощупь и как они пахнут, и ничто не приковывало меня к месту крепче, чем вид бреющегося и одевающегося мужчины, чем эти торжественные ритуалы. Именно мужчины, а не женщины, казались мне неведомыми и соблазнительными существами, и я прикидывался ребенком или мужчиной, да и кем угодно, лишь бы вступить в их священное тайное общество, прикидывался столь правдоподобно, что сам не мог отличить маску от истинного лица. Да и не желал я изучать скрывавшееся под моей маской лицо, ведь на нем паче чаяния могли оказаться поджатые губы, смертельная бледность и подведенные брови, по которым нетрудно узнать гомосексуалиста. Что мне требовалось, так это ловкость рук, алиби или откровенно вероломный поступок, дабы убедить себя в том, что не такой уж я и вампир. Возможно – да, должно быть, дело именно в этом, – возможно, мой гомосексуализм был симптомом какого-то более глубокого, но не столь неизлечимого расстройства. Именно так полагал доктор О'Рейли. После того, как я во всем признался, он прижал к блестящему лбу свой платок, покусал раздраженные губы и с наигранно скучающим видом сказал:

– Но все это не имеет никакого значения. Вот увидите, здесь, в моем кабинете… – блуждающий взгляд голубых глаз бесцельно задержался на потолке и устремился на меня, – … мы оставим ваше поведение без внимания и сосредоточимся на подлинных ваших конфликтах.

Как щекочет нервы весть о том, что есть в человеке глубины, до чего утешительно сознавать, что загрязнены они не так сильно, как отмели, до чего обнадеживает то, что врагом оказывается не червоточина в силе воли, а мертвый зародыш, заспиртованный в подсознании! Мое внимание по-отечески заботливо переключалось с тягостного настоящего на счастливое, здоровое будущее, которое станет возможным благодаря анализу отмеченного болезнью прошлого – так священник изучает от нечего делать древние книги и предрекает светлое будущее, не удостаивая вниманием настоящее.

Поскольку доктор О'Рейли был знаменитым психоаналитиком, он брал немалые гонорары; поскольку заболевание мое, по его мнению, было серьезным, он решил, что я должен ходить к нему три раза в неделю; результатом был умопомрачительный месячный счет. Половину взялась оплатить мама, однако отец ответил на мою просьбу отказом. Он не мог понять, зачем мне понадобилось проходить курс психотерапии, к тому же отнюдь не был уверен, что терапия возымеет какое-то действие.

– Все это чепуха на постном масле, – заявил он по телефону. – Я полагал, что учеба в Итоне заставит тебя образумиться.

Так оно и есть, заверил я его, в том смысле, что там я перестал зависеть от мамы. И, парафразируя доктора О'Рейли, добавил:

– Но дело в том, папа, что я интернализировал маму, и, когда влюбляюсь, попросту проецирую интроекцию ее образа…

– Влюбляешься?

Я расслышал, как гудят меж нами провода, ритмичными извивами поднимаясь и опускаясь над посыпанными шлаком откосами железной дороги или погружаясь под землю и прокладывая путь сквозь недра американских городов. И тут до меня дошло, что в такой большой трудолюбивой стране, как и в словаре такого здравомыслящего человека, слову „любовь“ придается по-женски стыдливый, неврастенический оттенок. Женщины живут ради любви, говорят о ней и при свете ее оплывающей благовонной свечи принимают решения; мужчины (по крайней мере настоящие, вроде папы) благодарно принимают любовь, встреченную ими на жизненном пути, но молча переносят ее отсутствие. Безусловно, ни один настоящий мужчина никогда не пустится в рассуждения о любви и ничего не предпримет, чтобы ее добиться.

– Давай я изложу свои мысли на бумаге, – сказал я, ибо уже знал, что личные дела он предпочитает вести на манер деловых счетов.

В тот вечер, в период, отведенный самостоятельным занятиям, я сидел в своей холодной комнате за столом, а перо мое порхало по страницам, на которых я изображал собственный портрет – портрет подростка, отчаянно нуждающегося в медицинской помощи. Вновь я писал на своей специальной пергаментной бумаге, вновь обращался к человеку с нижайшей просьбой. Однако на сей раз я был почти уверен в успехе, ибо чувствовал, что не выхожу за рамки своих прав. Я знал, что доктор О'Рейли – мой единственный шанс вырваться из клетки, из однообразия невроза, и – ушки на макушке, усики дрожат – устремиться в волшебное неведомое.

Мимо моей открытой двери на цыпочках прошел воспитатель общежития. Он следил, чтобы мальчики не нарушали распорядок. Напротив, через коридор, считал за своим столом на логарифмической линейке, бегло записывая своим минускульным почерком цифры, немец с массивной челюстью – он был членом борцовской команды, получал отличные оценки по тригонометрии и слушал музыку, которую называл „легкой“. Когда он поворачивал голову под определенным углом, очки его сверкали так, будто сей нумерологический ум не поглощал свет, а скорее отражал. У него над головой висел на стене школьный флаг Итона, с математической точностью небрежно повернутый под правильным углом – Густавова уступка легкомыслию. Воспитатель снова миновал на цыпочках мою дверь. Он даже выкрутасничал, двигаясь гигантскими замедленными шагами, подняв руки, точно кукловод, и скорчив такую гримасу, как будто сам прогуливал занятия и боялся, что под ним скрипнет половица – зрелище, достойное улыбки.

В письме отцу я употребил слово „гомосексуализм“, нарушив таким образом табу и вынудив его отреагировать двояко: молчанием и столь необходимыми мне деньгами. Много позже мачеха рассказала мне, что отец впал из-за меня в отчаяние, на несколько недель лишившись сна, и что поначалу он предпочитал не верить в мой гомосексуализм, сочтя меня попросту позером, рассчитывающим „произвести впечатление“. Впоследствии папа ни разу не спросил, успешно ли прошло лечение. Он, несомненно, боялся узнать ответ. Разумеется, мою проблему мы с ним никогда не обсуждали. Более того, его отвращение к этой теме привело к негласному запрету на все разговоры о моей личной жизни. Мужчин отец не любил; близких друзей у него не было, а в отношениях с мужчинами в своей семье он повиновался не зову сердца, а велению долга. Он так часто приписывал другим мужчинам коварство и обвинял их в тайных кознях, что стал относиться к ним как к врагам, коим следует протягивать руку для двусмысленного рукопожатия – руку, способную после сухого приветствия сжаться в кулак. Одним из мужчин, которых он не любил, был я.

А, может, ему попросту не нравилась моя натура – то, что меня привлекало искусство, а не коммерция, люди, а не вещи, мужчины, а не женщины, мама, а не он, книги, а не спорт, чувства, а не обязанности, любовь, а не деньги?

И все же в конце концов он всегда тратил на меня кучу денег, куда больше, чем на сестру, которую и вправду по-своему – сурово, молчаливо и упрямо – обожал.

Поскольку отец бывал чертовски упрям, а я никак не мог отделаться от мыслей о нем, доктор О'Рейли заключил, что папа мой – попросту сукин сын, а никакой не злодей, и во всем виновата мама. Ведь именно она пробилась сквозь иммунологические барьеры моей неустойчивой психики и занесла инфекцию во все уголки души. Именно она опутала меня шелковыми сетями, она лишила меня сил и сделала слепым к тому, что грубо навязывала мне свою волю. И верно, она так глубоко в меня проникла, что от меня самого уже почти ничего не осталось. Задача доктора О'Рейли состояла в том, чтобы изгнать захватчика и взлелеять мое эго. Маму он никогда не видел, но в разговорах изливал на нее всю свою злобу. Его голубые глаза сверкали презрением. Когда я сказал, что боюсь, как бы с ней чего-нибудь не случилось, если я перестану с ней общаться, он ответил: „С этой старой коровой? Да она еще всех нас переживет“, – как будто мы с ним были маленькими мальчиками, а она воплощала в себе все зло, царящее в мире взрослых.

Во время Второй мировой войны О'Рейли служил военврачом в Полинезии, где изучил методы, применяемые туземцами при воспитании потомства. По его словам, ни один ребенок не подвергается там наказанию, и дети никогда не плачут. Самая большая опасность для ребенка, продолжал он, заключается в его физической слабости и беспомощности. Полинезийцы, в особенности счастливцы с того острова, куда волею судеб попал наш добрый доктор, устраняют эту опасность, подвешивая младенцев себе за спину, причем так высоко, что карапуз выглядывает поверх материнской головы. Сие в буквальном смысле высокое положение уберегает ребенка от всех грядущих тревог и гарантирует ему спокойствие на всю жизнь. Горя желанием распространить этот полезный опыт на Америку, О'Рейли настоятельно рекомендовал пациентам перенимать полинезийский способ транспортировки младенцев. Этих пациентов, как женщин, так и мужчин, я встречал по всему городу, они боязливо перешагивали через сугробы или осторожно двигались вдоль магазинных полок, а их детишки, оцепенев от страха, верещали и пытались ухватиться за родительские волосы.

Однако этот ритуал был лишь одним из многочисленных методов, коими О'Рейли изменял к лучшему нашу жизнь. В отличие от твердолобых, как он их называл, фрейдистов, которые не в силах ничего внушить, которые лишь молча судят обо всем и редко что-то объясняют, он весьма охотно пригоршнями сеял свою премудрость в наших плодородных умах, им же и вспаханных.

Он полагал, что, поскольку в детстве мне недоставало родительской любви, я должен нащупать обратный путь во времени, двинуться вспять с тем, чтобы он смог заново воспитывать меня с самого начала.

– Взрослый человек, – сказал он, – не имеет права требовать безоговорочной любви, а ребенок имеет. Именно это я и предлагаю: любовь без всяких уговоров.

Он неизменно делал эту ошибку – „уговоров“ вместо „условий“. Одно время он несколько раз в течение каждого сеанса повторял это необычное суждение о своей любви, и всякий раз я чувствовал себя неловко, ибо не мог не замечать, как плохо он запоминает имена моих родителей и лучших друзей, а также важнейшие события моей жизни. А осведомленность я считал, возможно, и напрасно, необходимым, хотя и недостаточным, условием любви. Когда я поделился с ним своими сомнениями, он принялся укорять меня за излишнюю рассудочность.

– Все дело в том, – сказал он, – что ваше подсознание меня отталкивает, поскольку на каком-то уровне вы понимаете, как сильно я вас люблю. Вы боитесь интимности. Подлинная любовь вынудит вас отбросить материнский образ, который вы интроецировали.

Наступила весна, и золотой Будда, с которого дождь смыл пятна зимней грязи, засверкал еще ярче. Хотя до моря была не одна сотня мыль, в воздухе порою разносился запах соли, и я почти ожидал увидеть чайку, усевшуюся на голову статуи, подобно Майтрейе, Бодхиссаттве грядущего. Обоняние, до той поры реагировавшее на улице разве что на выхлопные газы, да на запах дыма, праздно валившего из трубы, вновь обрело прежнюю остроту и выпустило на волю воспоминания, долго покоившиеся в карманах фартука земли. Пересекая в школе пьяццу, я чуял запах чего-то земляного или ржавого, а то и сгнившего собачьего дерьма, почти дочиста отмытого и нередко пропитанного солью, вытравившей всё, кроме бледнейшей квинтэссенции. Или из разбросанной кучи сожженной листвы, долго пролежавшей под снегом, поднималась привидением прошлая осень, а позади этого призрака стоял другой, еще выше, окутанный более густой пеленой печали – воспоминание о лощине за домом, где я жил и играл в детстве. Но если все эти ароматы пробуждали воспоминания, то запах соли, не вызывая никаких ассоциаций с прошлым, звал в будущее, в путешествие, и я уже слышал, как хлопают шкаторины и с треском поднимаются по мачте паруса, как заполаскивают они под напором холодного ветра.

В моей душе разворачивались два рода событий, вернее, рассказывались две совершенно разные повести об одной жизни. В одной, по версии доктора О'Рейли, я боролся со своим подсознанием, огромным черным братом, который проникал ко мне, когда я бодрствовал, завладевал мною, когда я спал, который иногда вторгался в мое тело, заставляя ошибаться перо или язык, который стирал имя с классной доски памяти – сила с лицом ребенка, прожорливыми отверстиями, хитростью безумца и выносливостью зверя, Калибан, наделенный проворством Ариеля. Это второе „я“ было исполнено решимости ограничить меня рамками прошлого опыта и удержать от любой авантюры, как будто жизнь – не что иное, как циничный редактор готических романов, который требует, чтобы каждый роман соответствовал некоему стереотипу, и может согласиться на незначительные изменения лишь при условии, что сюжет останется прежним. Задача О'Рейли состояла в том, чтобы перехитрить этого незаурядного деспота.

Пока я наблюдал за очередными раундами этой психоаналитической схватки, во мне происходила совсем другая, не столь трагическая, менее связная история, коей недоставало напористости повествования, даже режиссерской руки. Развивалась она стремительно, как грибы после дождя; она возникала и пропадала, вертелась на месте и замирала, а потом мхом наползала на шершавый камень моей воли. Точно целая плантация водорослей, лишенных корней, подхватывалась она потоками страстного желания и самоуничижения. Ибо реальные жизненные сюжеты развиваются то плавно, то стремительно; они сопротивляются превращению в пикантные анекдоты, они пульсируют, точно квазары давно погибших звезд, пытавшиеся достичь яркой планеты настоящего времени, они туманом окутывают корабль, пока туго натянутые паруса не становятся всего лишь серыми заплатами на сумрачном воздухе, а обрамление – главным объектом, как в тех бесконечных тестах, где меняются местами изображение и фон, а целующаяся в профиль парочка приобретает очертания урны с их собственным прахом. Время подтачивает решимость – и тогда возникает неизвестно откуда вспышка неистовства, нечто бесповоротное, трепещут плавники, мутная вода окрашивается кровью, и всплывает на боку, с глазами навыкате, смерть.

Обладай я талантом, я описал бы, как это место – холодные коридоры школы, ее симметричные заснеженные цветники, копии „Дискобола“ и „Умирающего галла“, – как это место превратилось в шпалеру, на которой взрастали мои капризы. Я сумел бы связать свои капризы с погодой, срифмовать книги, которые читал, с болезнями, которые переносил, соотнести модные в то время песенки со своими фантазиями (я был Рембо; Верлен так сильно меня любил, что даже стрелял в меня; я оправлялся от ран в одиночестве, куря сигареты на африканском взморье), я поставил бы буддизм выше Гессе, посмеялся бы в манере, позаимствованной у одного популярного старшеклассника, над неизлечимой сыпью у себя на левой лодыжке, которую расчесывал изо дня в день – все члены алгебраического уравнения, где „X“ означало бы stimmung [4]4

Здесь: плод воображения (нем.)

[Закрыть], a „Y“ – истину.

То, чем я занимался в эти весенние месяцы, вновь придавало мне силы для общения с людьми. Я делался популярным – не широко, разумеется, а как исполнитель эпизодических ролей. Я начал курить, чтобы вступить в „Клуб чинариков“, объединение очаровательных мальчишек с сомнительной репутацией, которые добились высочайшего разрешения на пятнадцатиминутные совместные перекуры перед вторым завтраком и обедом и получасовые – перед сном. Серьезные спортсмены, пользующиеся всеобщим восхищением старосты, добропорядочные обитатели школы – все смотрели на нас с презрением. Мы не были обывателями, мы были лодырями, хулиганами, темными личностями. Для нашей пагубной страсти отвели комнатенку без окон в подвале. Кто-то повесил на шлакоблочную стену знаменитый календарь с фотографией обнаженной Мерилин Монро, но даже ее мараскиновые прелести казались отвратными в свете маломощной зеленой лампочки, ввернутой в потолок для „атмосферы“.

До той поры я никогда на был скверным мальчишкой. Конечно, когда я спал с другими мальчиками, я вел себя безнравственно, а то и попросту как больной, но грехи эти были тайными и совершались от случая к случаю. Ныне же я, всегда считавшийся послушным, даже покорным, оказался в компании ребят, которым грозило исключение из школы, которые, напившись, вдребезги разбивали машины, которые брюхатили девчонок, затевали драки со своими отцами, угоняли мотоциклы ради увеселительных прогулок и которые дома устроили такой хаос, что были изгнаны в Итон. Эти мальчишки принимали в свою компанию только курящих и двоечников. Там собирались гуляки, которые удирали с территории школы после отбоя, которые подделывали медицинские освобождения от занятий гимнастикой, которые неделями не принимали душ („Отстаньте от меня!“), которые к изумлению соседей дрочили на задних партах („Какая гадость!“), которые прилюдно пердели и давили прыщи („И-и – оп!“), которые покупали у мозговитых письменные экзаменационные работы или вышибали им мозги, которые в одном случае соблазнили учительскую жену („Потрясно!“), а в другом – толстую, с сальными косами, посудомойку-латышку из кухонной обслуги („Блевотина!“).

Моим любимым курильщиком был Чак, неуклюжий, прыщавый компанейский малый с хорошо подвешенным языком, мечтавший стать писателем наподобие Хемингуэя. По слухам, у Чака был самый большой болт в школе, однако убедиться в этом мне так и не привелось. Он родился в богатой семье, и, наслушавшись его рассказов о жизни дома, я составил из них пленительный кинофильм про двухместные самолеты, овцеводческую ферму в Монтане, летнюю резиденцию для рыбной, ловли в Канаде, собственный остров в Джорджии – хотя Чак наплевательски относился к собственности, и все, чего он хотел – это запихнуть в свой дребезжащий „шеви“ парочку пухленьких чернокожих шлюх и покатить на юг вместе с ними, ящиком пива и своим болезненным, но не совсем выводящим из строя триппером, поливать отборной бранью арканзасских полицейских и до потери сознания напиваться текилой, млеть на солнышке во время никудышного родео в каком-нибудь пыльном техасском городишке, а потом, собравшись, наконец, с силами, махнуть через границу в Тихуану и там отыскать эти волшебные грибы или какую-нибудь подобную чертовню, да легендарную эту девчонку в соломенной корзине, подвешенной к потолку на веревках – лишь пизденка выставляется напоказ, когда она заглатывает твой набухший отросток, а ты лежишь себе на спине, позволив большеглазой девятилетней помощнице медленно, торжественно вращать корзину и отгонять мух от твоего лица.

Чак подделал для меня приглашение от его матери, я показал письмо школьному начальству, и на выходные он отвез меня в принадлежащий его семье пустующий дом на берегу. Его родители уехали во Флориду. Там все было серым, все таяло, небо и озеро – анаграммы, облачный айсберг над кучевым льдом. Мы без конца слушали пластинку Биг Билла Брунзи и слонялись по дому, глядя в окна с зеркальными стеклами на мир сюрреалистов, в котором все твердое, казалось, делалось мягким. Мы без конца пили пиво (Чак откупоривал бутылки зубами), мы засыпали в одежде на стоявших рядом кушетках, мы постоянно мучились похмельем, мы клали оттаивать наши гигантские бифштексы, мы просыпались на заре или в сумерках, неотличимых друг от друга в те долгие выходные свободы, тающего льда и тошноты.

Хотя и будучи далеко не отличником, к учебе я, по крайней мере, всегда относился добросовестно. В каком-то смысле моя усидчивость помогала перестраховаться от полнейшей безысходности и уверенно рассчитывать на то, что в конце концов меня ждет удача. Даже погрязнув в тогдашних своих невзгодах, я предусмотрительно готовил себя к буржуазному будущему.

Чаку же предусмотрительность была чужда. Он обладал капиталом, переданным в доверительное управление бабушкиной фирме по производству косметики. Он обладал способностью громко, маниакально смеяться, был силен физически и, зная это, до полусмерти пугал людей своим умопомешательством, своими попойками, пренебрежительным отношением к своим старикам и тем, как без всякого предупреждения с самурайским воплем рассекал воздух между ним и вами сжатым кулаком. Учителя боялись его, потому что он абсолютно не нуждался в их одобрении и вдобавок зарекомендовал себя верховным судьей над всяческим вздором. Стоило преподавателю выдать на уроке какую-нибудь пошлость, глупость или высокопарную фразу, как Чак принимался трястись от беззвучного смеха, пока на глаза у него не наворачивались слезы и он едва не сползал на пол, застывая от хохота в неуклюжей позе. Казалось, его и вправду одолевает приступ боли, и все взгляды были устремлены на него.

Его не страшили ни бесчисленные плохие отметки по поведению, ни наказания, ни низкая успеваемость. В колледж поступить он особенно не стремился, да и не сомневался в своих умственных способностях, которые, в соответствии с тогдашней американской модой, были подвергнуты Тесту; он был отнесен к разряду Гениев и провозглашен наиболее привлекательным из живых существ, неуспевающим учеником, не раскрывшим своих способностей – статус, который он ревностно оберегал везде и всюду, кроме уроков английского в группе для самых способных учеников, руководимой полуслепым седовласым земноводным, ковылявшим на свежем воздухе с одной перебитой перепонкой, слово „поэзия“ произносившим как „пиздия“ без „д“ в середине и до того рассеянным, что, услышав как-то раз звонок на урок, он шагнул с высокой библиотечной лестницы прямиком в никуда. Этот чудаковатый преподаватель тоже был Гением. Каждое лето он играл в театре на открытом воздухе роль Фальстафа, а некогда написал учебник семантики. Ради доктора Шлюмбергера Чак без устали корпел над романом о нефтедобытчике из Оклахомы, зачастую предававшемся эпическим попойкам и блуду, – романом, в котором скупые диалоги и изображенное скупыми красками насилие чередовались с потрясающе изысканными описаниями природы, узором, выполненным серебряным карандашом на фоне тонкого слоя китайских белил. Я прочел и похвалил книгу Чака, отчего он проникся ко мне симпатией. А я благодаря книге проникся симпатией к нему, ибо, хотя он и продолжал болтаться без дела, до слез хохотать и не произносил ни единого умного слова, по его сочинению я все же получил некоторое представление о его темпераменте, и, подобно тому, как масла можно сделать благоуханными, пропитав их ароматом цветов, так и характер Чака изменялся в моем воображении под воздействием этого литературного анфлеража.