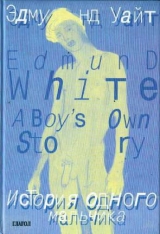

Текст книги "История одного мальчика"

Автор книги: Эдмунд Уайт

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)

Эдмунд Уайт

ИСТОРИЯ ОДНОГО МАЛЬЧИКА

Автор выражает глубокую признательность Фонду Инрэма Меррилла и нью-йоркскому Институту гуманитарных наук за оказанную ими помощь.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед нами еще одна история американского подростка. Ставший классическим роман Дж. Сэлинджера „Над пропастью во ржи“ (1951, перевод на русский – 1960) не только точно воссоздал картину среднего класса Америки в послевоенные годы, но и первым обозначил конфликт между американским подростком, пытающемся найти себя в этом обществе, и самим обществом, пороки и несовершенство которого воспринимаются особенно остро, если смотреть на них „чистыми“ и „наивными“ глазами молодого человек. Сэлинджер акцентировал в своей книге инфантильность героя, которого критика отнесла к тому поколению американской молодежи, которое „не желало взрослеть“, так как общество по его мнению „было лишено достойных целей“. Герой романа так говорит о себе: „Мне тогда было шестнадцать, а теперь уже семнадцать, но иногда я так держусь, будто мне лет тринадцать, не больше“.

Публикуемый впервые на русском языке роман другого американского писателя Эдмунда Уайта был написан в 1981 году. Фактически – автор сам принадлежал к тому поколению молодых людей, тип которых лег в основу произведения Сэлинджера. С учетом автобиографичности этого романа, о которой Уайт не раз говорил в своих интервью, можно полагать, что мы сегодня имеем возможность наблюдать две стороны одной и той же истории, – рассказанной в 1951 году Сэлинджером и повторенной много позже его героем. Исходя из этого даже сюжетные переклички двух книг не кажутся случайными – учеба героев в закрытом заведении для мальчиков; побег из школы, реальный в одном случае, и мнимый в другом; сексуальное влечение к своим наставникам (опять же не реализовавшееся в одном случае и осуществленное в другом). Да и возраст юношей совпадает – герою Уайта пятнадцать лет, а герою Сэлинджера – шестнадцать. Название романа Эдмунда Уайта более точно можно перевести как „Собственная история мальчика“, в чем нетрудно увидеть подтверждение нашей мысли. Вместе с тем Уайт пишет все же историю другого героя, хотя и принадлежащего к тому же поколению. Он рассказывает нам о подростке, рано осознавшем свою сексуальную перверсию и мучающемся от невозможности ее реализовать. Если критики Сэлинджера трактуют его роман прежде всего как конфликт юноши с „фальшивым миром взрослых“, то Уайт рассказывает нам о молодом человеке, этой „фальши“ почти не замечающем, поскольку тот буквально „зациклен“ на своих сексуальных проблемах. Обман, с которым он сталкивается, лживость моралистов и школьных наставников сказываются много позже, когда герой отвечает им той же монетой: „Порой я думаю, что соблазнил и предал мистера Битти потому, что не каждый из этих поступков в отдельности, а лишь законченный цикл давал мне возможность заняться сексом с мужчиной, а потом отказаться и от того, и от другого. Такая последовательность идеально соответствовала моему несбыточному желанию полюбить мужчину, но не стать гомосексуалистом“.

И все же, несмотря на очевидную перекличку с Сэлинджером, Уайт пишет совсем иную историю. Его герой, любующийся своими ровесниками, комплексует из-за своей „инакости“: „Проводя много времени дома за чтением (в постели, на кушетке в гостиной, на тенистой скамейке у пристани), я даже не успевал загореть. В отличие от моих кумиров ни играть в теннис или бейсбол, ни плавать кролем я не умел. Я играл только в волейбол и пинг-понг, а плавал лишь на боку. Я был настоящей „девочкой“. Весь роман пронизан восхищением мужским телом – „Я видел, что всюду… веселятся загоревшие до цвета йода с рыбьим жиром молодые люди со стройными телами и безупречными зубами… на местной пристани я видел из своей моторки двух шедших мимо юношей, под кромкой шорт виднелась узкая полоска не тронутой загаром кожи…“ Как я уже отметил, в пятнадцать лет герой Уайта уже вполне отдавал отчет в собственном влечении – „Я читал „Смерть в Венеции“, наслаждаясь повестью об исполненном достоинства взрослом мужчине, который умер от любви к равнодушному мальчику моих лет. Именно такой властью над старшим мужчиной я хотел обладать“. Однако стремление найти в других мужчинах друга, иногда защитника отнюдь не означало стремления к непременному сексуальному контакту. Мучительно и страстно юноша стремится дополнить свои тонкие и нежные черты мужественными чертами ровесников или „старших товарищей“. С их помощью он выравнивает, корректирует собственный образ и свой внутренний мир. И в этом контексте соблазнение и потом предательство своего учителя, „излучавшего мощную, почти агрессивную сексуальность“, которого герой явно недолюбливал, было необходимо ему прежде всего для формирования собственной личности, уверенности в том, что и он способен на „мужские поступки“. (Заметим, что героя Сэлинджера напротив, сексуальные отношения с мужчинами бросают в нервную дрожь: „Я стал натягивать в темноте брюки, никак не мог попасть, до того я нервничал. Насмотрелся я в школах всякого, столько мне пришлось видеть этих психов, как никому: при мне они совсем распсиховывались… Когда со мной случаются всякие такие пакостные штуки, меня пот прошибает. А в школе я сталкивался с этими гадостями раз двадцать. С самого детства. Ненавижу!“.)

Эдмунд Уайт родился в Цинциннати, штат Огайо, в 1940 году. Позже он оканчивает Мичиганский университет и переезжает в Нью-Йорк… С1962 по 1970 работает обозревателем ряда книжных изданий. После годичного пребывания в Риме, возвращается в Соединенные Штаты и становится редактором The Saturday Reviewи Horizon.В начале 70-х вместе с шестью другими писателями создает группу Violett Quill —Фиолетовое Перо (в нее также вошли Эндрю Холлеран, Роберт Ферро, Фели Пикано, Джорд Уайтмор, Кристофер Кокс и Михаэль Грумли). Заседания группы проходили в квартирах ее членов, где они читали друг другу свои литературные опыты и занимались их обсуждением. Примерно в те же годы Уайт публикует несколько коммерчески успешных книг: Forfeiting Elena(1973) и Nocturnes for the King of Naples(1978), а также дна объемных автобиографических романа A Boy's Own Story(1982) и The Beautiful Roomis Empty(1988). Однако реальную популярность принесли Уайту журналистские работы – The Joy of Gay Sex: An Intimate Guide for Gay Mento the Pleasures of a Gay Life(1977, вместе с Чарльзом Сильверштейном) и цикл очерков о голубой Америке, составивших книгу States of Desire: Travels in Gay America(1980). Тогда же Уайт преподает в Йельском и Колумбийском университетах, университете Джона Хопкинса, служит профессором Браунского университета и директором Нью-Йоркского гуманитарного института. В 1983 году получает стипендию фонда Гугенхейма и награду Американской Академии и Института искусства и литературы и переезжает во Францию.

Переезд в Париж был вызван стремлением к новым впечатлениям, неслучайно нота неудовлетворения собственной жизнью звучит в одном из его эссе: „Американские писатели работают преподавателями в маленьких заштатных университетах, а Поль Клодель был послом в Америке, Анри Мальро министром культуры у Де Голя, Карлос Фуэнтос и Октавио Пассос – дипломатами, Гарсиа Маркес – журналистом, знавшим лично Фиделя Кастро, как закадычного друга…“

Поселившись в Париже – в трехкомнатных апартаментах в здании 17-го века – Эдмунд Уайт, как настоящий американец, пытается не прост о узнать город, а вжиться в него. Этому помогает и его работа над биографией Жане Жене. „В Париже я жил как американец, журналист, пишущий для американских журналов об Европе, – говорит писатель. – Я думаю, что Нью-Йорк – это город амбиций. В Париже люди воспринимают общественную жизнь, как художественную деятельность“. В 1993 году Уайт становится кавалером французского ордена Литературы и Искусства. Личная жизнь писателя складывается достаточно сложно. В марте 1994 года умирает его друг художник Хуберт Сорин, которому посвящена книга Our Paris: Sketches from Memory(1995) и роман The Farewell Symphony(1997), ставший завершающей частью автобиографической трилогии писателя. Действие его происходит одновременно в Нью-Йорке и Париже.

Наиболее представительной работой Уайта последних лет стала монументальная биография Жана Жене Genet: A Biography(1993), за которую он удостаивается Национальной премии критиков и Lambda Literary Awards.Среди других произведений писателя можно назвать также роман Caracole(1985) и книгу эссеистики The Burning Library(1994). Французская критика отмечала у Байта влияние Пруста и Генри Джеймса, в Британии его книги продавались сотнями тысяч экземпляров и сделали его имя авторитетным. Как Шервуд Андерсон и Теодор Драйзер, Уайт сумел передать в своих романах сокровенные переживания простых американцев и сделал это с большим мастерством. Однако его романы написаны уже спустя годы после завершения сексуальной революции на Западе (непосредственное причастие к которой имел и он сам) и потому его героями нередко становятся люди любящие, страдающие, но до сих пор еще часто не принимаемые обществом.

Первые опыты в прозе Эдмунда Уайта были благосклонно встречены Владимиром Набоковым. „Когда вы заканчиваете читать книгу, такую, как „Лолита“, то чувствуете, что нет ничего более прекрасного во всем мире, чем писать роман… – пишет Уайт. – Я думаю, что „Лолита“ – это величайший из всех романов, потому что это одновременно и блестящая стилистика и неожиданное, умное произведение…“

Работая над книгой, которую мы сегодня представляем, Уайт не только увлекся психоанализом, но и искал литературную первооснову для своего первого романа, которой отчасти и стала набоковская проза. Автор сделал своего рода перекличку с набоковким сюжетом, рассказав о чувствах юного героя к зрелым мужчинам. Оба произведения объединяет тема страстной, всепоглощающей любви – последней в жизни Гумберта Гумберта и первой в жизни шестнадцатилетнего героя Уайта. Наивно звучат искренние признания мальчика: „Говорят, ранняя любовь, любовь без будущего – не настоящая, но по-моему, единственная любовь – это первая“. Во всех последующих книгах писатель не устает опровергать этот тезис юного максималиста.

Александр Шаталов

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В полночь мы едем кататься на катере. Выдалась холодная, светлая летняя ночь, и мы вчетвером – двое мальчишек, мой папа и я – спускаемся по лестнице, которая зигзагом тянется от дома к пристани по склону холма. Дружок, папин пес, знает, куда мы направляемся; он мчится вниз вместе с нами, озирается, фыркает и, кружась на месте, принимается пощипывать травку. „Ну что, Дружок, что?“ – слабо улыбаясь, говорит отец, довольный тем, что может порадовать пса, коего всегда называл своим лучшим другом.

Я закутался в свитер и ветровку, скрыв под ними дневной загар. Отец остановился взглянуть на две нижние ступеньки над тропинкой, которая вела по нашему берегу озера от коттеджа к коттеджу. Ступеньки он в тот день заменил: установил стоймя новые доски для защиты от песка и грязи, укрепив каждую четырьмя вбитыми в землю деревянными подпорками Вскоре ступенькам суждено было осесть, покоситься и потребовать нового ремонта. Возвращаясь домой после купания или поездки на моторке в сельскую продуктовую лавку, я всякий раз проходил мимо отца, склонившегося над непослушными своими ступеньками, видел, как он, взобравшись на приставную лестницу, красит дом, или слышал, как у дороги, в расположенном еще выше по склону холма гараже, спорит сама с собой его мотопила.

Всех гостей отец считал занудами, которых требуется без конца развлекать. Входила в его обязанности и сия ночная вылазка. Однако на мальчишках, сыновьях наших гостей, безрадостная причина поездки не отражалась, их увлекала перспектива не ложиться в столь поздний час. Они уже сбежали вниз, к кромке воды, а я покорно остался с отцом, который поглаживал ступеньки лучом карманного фонарика. Стуча ногами по доскам, мальчишки помчались наперегонки до конца причала. Дружок бросился было за ними, но потом вернулся и принялся нас подгонять. Кевин уже грозился столкнуть младшего брата в воду. Вопли, вздохи, потасовка, затем избавление, и лишь звуки, издаваемые двумя мальчишками, которые просто живут.

Когда мы с папой спустились на берег, луч его фонарика скользнул в воду, спугнув целый школьный класс мелкой рыбешки и высветив прослойки песка. „Крис-крафт“, пришвартованный к короткой стороне образованного причалом прямого угла, был большим, мощным, внушительного вида катером. Он был накрыт двумя кусками брезента – один, квадратный, с закрученными углами, закрывал собой два передних сиденья; другой – поменьше, в форме прямоугольника, предохранял ковшеобразное сиденье на корме, позади пропахшего бензином двигателя, который в свою очередь был спрятан под двойными деревянными дверцами, выкрашенными в желтый цвет. Когда я отвязал кольца и начал складывать брезент, от него привычно пахнуло сырой тряпкой. Мы с отцом не слишком грациозно передвигались по катеру. Оба мы боялись воды, он – потому что не умел плавать, я – потому что боялся всего на свете.

Самым характерным атрибутом отца была сигара, крепко зажатая в его мелких прокуренных зубах. Поскольку там, где он находился – будь то дом, контора или машина, – как правило, имелся кондиционер, коим он управлял по своему усмотрению, он строго следил за тем, чтобы и дым, и запах равномерно и обильно насыщали каждый уголок его мира, подавляя окружающих; быть может, подобно вонючке-скунсу, он окутывал своих детенышей защитным зловонием.

Несмотря на холод, вместе с курткой и свитером на мне были бермудские шорты; чувствуя, как ноги покрываются от ветра гусиной кожей, я установил на корме деревянный флагшток, атрибут патриотизма, бессмысленный в ночное время, однако необходимый из-за светившего на его верхушке яркого фонаря. Я не мог понять, каким образом по шесту, стоит его воткнуть в паз, начинает бежать электрический ток. Отца я спросить не решался, дабы не выслушивать его объяснений. Кожаные сиденья были холодные, но быстро нагрелись телами, кожа нагрела кожу.

От пристани мы отчаливали с мучительным страхом (причаливать было еще страшнее). Отец, который в молодости был техасским ковбоем, мог смеяться над ураганом и смерчем, но в этой чуждой ему стихии – холодной, бездонной, изменчивой – его все настораживало. На голове у него красовалась нелепая „капитанская“ фуражка (все, что он носил на досуге, было нелепым, все вызывало смех, как будто и сам досуг подлежал осмеянию). Едва держась на ногах, он стоял за штурвалом. Вибрировали моторы, вращался прожектор на носу лодки, дрожал кончик отцовской сигары. Я отважился свеситься с настила, отвязал канаты, бросил их в катер и сам прыгнул следом. Вскоре я уже сидел на корточках за спиной у отца. В руках у меня был длинный шест с крюком на конце, из тех, которыми в душных классах начальной школы открывают фрамуги. Мне было поручено с минимальным риском оттолкнуть катер от причала, прежде чем отец заведет упрямые моторы. Все это было сплошным наказанием. Нормальные люди швартовали свои моторные катера с помощью одной-единственной веревки, они, непринужденно переговариваясь, задним ходом отходили от причала по несложной, изящной дуге, а сыновья нормальных людей, точно проворные обезьяны, улыбаясь и перешучиваясь, лазали по лакированным палубам.

Мы отчалили. Быстроходный катер устремился вперед так резко, что нас прижало к сиденьям. Питер, семилетний братишка Кевина, устроился на откидном сиденье, волосы его развевались под трепетавшим флагом, из открытого рта раздавались крики радостного страха, терявшиеся, однако, в порывах ветра. Он махал слабой ручонкой, а другой ухватился за хромированную рукоятку у себя под боком; и все-таки он высоко подпрыгивал, когда мы мчались, пересекая чью-то кильватерную волну. От носа нашего катера расходились такие же волны. Ночь, эта трудолюбивая белошвейка, спокойно работала твердой рукой, иглой нашего судна вплетая в ткань воды новые нити, разве что катер не сшивал воду в единое целое, а распарывал ее на длинные белые лоскуты. На берегу там и сям мелькали меж соснами окна домов. Мы пронеслись мимо ставшей на якорь лодки с рыбаками и их единственной керосиновой лампой; один из них погрозил нам кулаком.

Озеро сузилось. Справа тянулось поле для гольфа на девять лунок (я знал это, хотя видеть его не мог) с его ветхим зданием клуба и плетеными креслами, выкрашенными в зеленый цвет, с подвешенной на скрипучих цепях верандой. Раз в месяц мы появлялись там, опоздав на воскресный ужин, в неподходящей одежде, с неуместными откровенными разговорами и сигарой, создававшей вонючую дымовую завесу от грядущей всеобщей неприязни.

Отцовская сигара погасла, и он остановил катер, чтобы вновь закурить. На своих высоких, обдуваемых ветром сиденьях мы дрейфовали по течению, слабо тарахтел остановленный двигатель. Когда выхлопная труба черпнула воды, он внезапно заблеял.

– Будь оно неладно, я весь промок! – вопил своим дискантом Питер. – Я мерзну. Боже, вы меня уже до ручки довели!

– Что, мой юный друг, силенки на исходе? – спросил отец, посмеиваясь. Он подмигнул мне. Дети приезжих (а иногда их отцы) обычно получали прозвище „юный друг“, поскольку папа никогда не запоминал их имен. Дружок, который все это время высовывал голову из-за ветрового стекла и щурился, вглядываясь в ветер, принялся радостно подпрыгивать на подушках в ожидании шлепка от хозяина. Кевин, сидевший рядом с отцом, сказал:

– Те рыбаки здорово разозлились. И я бы разозлился, если б какой-нибудь тип на толстожопом катере распугал мою рыбу.

Отец вздрогнул, а потом проворчал что-то насчет того, что они не имеют права…

Он обиделся.

Прямота Кевина меня ужаснула. В такие мгновения на глаза у меня наворачивались слезы от бессильной жалости к отцу, этому неполноценному деспоту, человеку, который всех изводил, но впоследствии страдал всем своим нежным, непросвещенным сердцем. Не мог я сдержать слез и тогда, когда мне приходилось делать отцу замечания по поводу фактических обстоятельств. Обычно я избегал хлопот и самодовольно наблюдал, как он одну за другой совершает кучу ошибок. Но если он впрямую интересовался моим мнением, меня охватывала грустная эйфория, в углах сжимавшейся комнаты как можно незаметней и тише принималась хлопать крыльями паника, и я называл правильное имя или точную дату. Ведь даже в те времена, в пятидесятые годы, я куда лучше него разбирался в вопросах, которые могли возникнуть в любом разговоре.

Но знание не было силой. Именно отец был человеком, наделенным силой, деньгами, правом читать за обедом газету, пока мы с мачехой смотрели на него в полном молчании; именно у него было тридцать сшитых на заказ костюмов и двадцать начищенных пар обуви, у него были накрахмаленные белые рубашки и галстуки от „Графини Марии“, он владел двумя „Кадиллаками“, которые дожидались его в гараже, сочась маслом, образовавшим на бетонном полу очертания черного Сатурна с его серыми пятнами спутников. Именно его могущество ошеломляло меня и заставляло считать мои знания не более чем одаренностью на случай званого обеда, во время которого он мог бы выставить ее напоказ („Спросите нашего юного друга, он читает книжки и знает наверняка“). Тогда почему из-за его нерешительности у меня на глаза порой наворачивались слезы? Может, меня огорчало то, что он не обладал всем, абсолютно всем, или то, что сам я ничем не владел? Возможно, несмотря на свою робость, я вел с ним борьбу. Быть может, я хотел причинить ему боль, потому что он меня не любил?

Кевин мгновенно исправил положение, спросив папу, как, по его мнению, сыграет в следующем сезоне местная бейсбольная команда. Вскоре отец уже разглагольствовал об именах, очках и стратегических вариантах, в которых я не видел ни малейшего смысла, о хорошей подготовке весной и плохой последующей отдаче. Когда Кевин попытался что-то оспорить, папа добродушно посмеялся над дерзостью (и заблуждением) мальчишки и тут же поставил его на место. Я оперся локтем о резиновую обивку планшира, уткнулся подбородком в ладонь и уставился в сверкающую воду, которая занималась тщательным анализом желтого света далекой веранды, рассеивая простейший отблеск на сотни изменчивых вариантов.

Пока продолжался разговор о бейсболе, мы качались на собственной кильватерной волне, которая успевала нас догонять. Нас относило к острову с его заброшенной летней гостиницей, белой, как ночная бабочка, за ветвями стройных серебристо-белых берез. Катер покачивался на волнах, издавая звук старого автомобиля с неисправным глушителем. Обычно отец с другими мужчинами чувствовал себя неловко, но они с Кевином сумели друг друга разговорить, а я вполуха слушал негромкий шум их голосов, точнее – папин монолог и реплики согласия или протеста со стороны Кевина. Нескончаемо звучал ночной отцовский голос: доверительный, глубокомысленный. Помня этот голос по их совместным рассветным прогулкам, Дружок насторожился и, сунув морду между лапами, уткнулся ею в подушку подле отца. Малыш Питер переполз через люк и слушал болтовню о спорте; даже он знал кое-что об именах и набранных очках и имел на сей счет определенное мнение. Когда он на какое-то время умолк, я обернулся и увидел, что он спит с открытым ртом, запрокинув голову на край подушки и подергивая правой рукой.

Мы уже вошли в узкий пролив, который вел к небольшому, более холодному рукаву озера. Фары случайной машины, прорыв туннель средь растущих на берегу сосен, скрылись из виду, а потом вдруг вспыхнули над водой, показавшейся в этом недолгом слепящем сиянии еще темней и изменчивей. К тому времени я старательно исходил на веслах каждую милю озера; глядя, как красиво одолевает „Крис-крафт“ эти непосильные расстояния, я чувствовал некую тихую радость. Ведь папа уже вновь завел моторы на полную мощность и мы опять восседали на нашем высоком троне. Мы миновали место, где от большого белого особняка со светящимися зашторенными окнами тянулись к берегу подстриженные газоны поместья. В предвечерний час прошедшего воскресенья, с трудом преодолевая в этом месте бурные волны, я увидел юношу в полосатом костюме и девушку в нарядном платье. Они не спеша удалялись от меня вверх по склону холма, он немного впереди, а она размахивала руками, поднимая их неестественно высоко, точно марионетка. В дымке над дождевальной установкой солнце отыскало бледную радугу и позеленило траву, превратив ее в грубое сукно для униформы. В его свете тени парочки удлинялись и обретали значительность.

Я видел, что всюду – на почте, где у нас был свой ящик, в универмаге, на пристанях, водных лыжах и в парусных шлюпках, – веселятся загоревшие до цвета йода с рыбьим жиром молодые люди со стройными телами и безупречными зубами. Нередко скользила в лучах заходящего солнца шлюпка с обосновавшейся на белом парусе тенью широкоплечего подростка. На местной пристани я видел из своей моторки двух шедших мимо юношей, под кромкой шорт виднелась узкая полоска не тронутой загаром кожи. С высокого склона холма, где я читал, сидя на висящих на нашей веранде качелях, я слышал, как внизу они перешучиваются, загорая на белом бревенчатом плоту. На ужине в загородном клубе я видел их вблизи – мальчик с волевым подбородком и загорелыми руками, в блейзере и белых хлопчатобумажных брюках, усаживал на место свою мать о таким же, только более острым носом, с такими же белокурыми, только тронутыми сединой волосами. Все эти женщины носили темно-синюю одежду с единственным украшением из желтого и розового золота, втискивали свои узкие ступни в сине-белые туфли-лодочки, водили роскошные многоместные автомобили, пили мартини на верандах с плетеной мебелью и соломенными ковриками и говорили тише большинства мужчин. Вблизи они пахли джином, маслом какао и озерной водой; бывало, мы сиживали рядом с такой женщиной и ее семьей за общим столом. А иногда я видел этих женщин в маленьком филиале „Сакса Пятой авеню“, и городке неподалеку. Они делали вид, будто устали или раздражены бесконечными отлучками детей: „Можешь не говорить, когда вернешься, Скотт, ты ведь знаешь, что еще ни разу не сдержал слова“. Все это я видел и завидовал сыновьям таких родителей и родителям таких сыновей.

Мой отец никогда не покрывался загаром. У него был огромный живот; оправа его очков не была ни роговой, ни сделанной из полупрозрачной розовой пластмассы (два приемлемых фасона), она была черная, с металлическими дужками цвета бронзы; он редко пил коктейли; он не вел себя так, будто выступает на сцене – привлекательного жеманства он был начисто лишен. Хотя мачеха достигла такого высокого положения в обществе, какого только можно достичь в их кругу, она всего добилась сама. Отец никуда ее не водил. Она была свободной, как старая дева, и почтенной, как мать семейства. Живя с нами летом в коттедже, она забывала о светском обществе и помогала отцу чинить ступеньки или красить дом, она читала не меньше моего, заказывала вкусную еду и обретала провинциальные манеры. Изредка заезжала позавтракать одна из ее элегантно одетых подруг, и тогда дом бывал буквально наэлектризован энергией этих женщин, их возбуждением и похвалой, их смехом и увлекательной светской беседой – искусством столь же изящным (и в наше время редким), как инкрустация по дереву. Отец приветливо улыбался таким гостям, поглаживал их по рукам, а после смехотворно легкого завтрака наливал им по глоточку бренди. Потом они с трудом уезжали в дышащем на ладан автомобиле – миллионерши в старых джемперах, покрытых кошачьей шерстью, женщины, чьи светские манеры выдавал лишь чудесный дрожащий голос.

Отец был человеком вежливым, но бесцветным. Я же и вовсе был серым. Проводя много времени дома за чтением (в постели, на кушетке в гостиной, на тенистой скамейке у пристани), я даже не успевал загореть. Хотя одежда моя была подобрана со вкусом (за этим следила сестра), я чувствовал себя хорошо одетым человеком, которому некуда пойти.

В отличие от моих кумиров ни играть в теннис или бейсбол, ни плавать кролем я не умел. Я играл только в волейбол и пинг-понг, а плавал лишь на боку. Я был настоящей „девчонкой“. Я вечно размахивал руками. В восьмом классе я участвовал в школьном карнавальном шествии. Все надели тоги и прошли торжественным маршем под запись „Неоконченной“ Шуберта. Сестра едва дождалась возможности сообщить мне, что я был единственным мальчишкой, который не сидел на полу спортзала, поджав ноги „по-турецки“, а лежал на боку, подперев рукой голову, точно девушка с Белой Скалы. В популярном тесте на мужественность содержалось три вопроса, каждый из которых я завалил: (1) Посмотрите на свои ногти (девочка вытягивает пальцы, мальчик сгибает их на повернутой кверху ладони); (2) Посмотрите наверх (девочка лишь поднимает глаза, мальчик запрокидывает голову); (3) Зажгите спичку (девочка чиркает от себя, мальчик – к себе, а может, наоборот, я уже не помню). Но имелись и более явные признаки. Когда мужчина кладет ногу на ногу, его лодыжка покоится на колене; „девчонка“ изящно обвивает одну ногу другой. Мужчина никогда не разглагольствует, изливая чувства; мужчины либо молчат, либо громко орут. Я не умел ругаться: слово „блядский“ у меня звучало как „пляски“, а „черт подери“ я всегда вставлял невпопад.

Отец тоже был немного „девчонкой“. Ногу на ногу он клал не по-мужски. Он уделял чересчур много внимания своим ногтям (у него был сложный маникюрный набор). Любил классическую музыку. Не был беспечным малым. Но в других отношениях он экзамен выдерживал: отважно вел себя в драке, был опытным, сильным спортсменом, почти ничего не боялся, приходил в сильную ярость, умел ругаться, был неутомим и настойчив, а к потере денег относился с безразличием азартного игрока. На работе он мог потерять кучу денег, а потом удалиться, улыбаясь и пожимая плечами.

В качестве сына Кевин подошел бы моему отцу больше, чем я. Он был капитаном бейсбольной команды, выступавшей в младшей лиге. Внешне он обладал хорошими манерами, но они были плодом не застенчивости, а воспитания. Ни насмешки, ни надменные ухмылки, ни вспышки страстного желания, ни полеты фантазии не отвлекали его от реальной жизни. Другой жизни он не выдумывал, ему вполне хватало и этой. Хотя ему было всего двенадцать, он уже горячился, спеша скорее вступить в борьбу, обратить на себя внимание, оказаться правым и победить, дабы подчинить всех своей воле. Я боялся его и считал весьма привлекательным (что, как мне казалось, взаимосвязано). Будучи на три года старше, я полагал, что во многих вещах являюсь в его глазах человеком более опытным, и в ту первую ночь, в катере, дабы не разрушать его иллюзий, хранил молчание. Мне хотелось ему понравиться. Быть может, Кевин и отличался развязностью, зато он не был похож на вежливых мальчиков из загородного клуба. Он не был ухоженным и, по-моему, вообще не думал о подобных вещах; с девочками он еще не встречался, и не выглаженную, прямо из сушилки, одежду носил, пока она не делалась грязной, после чего мать вновь бросала ее в стиральную машину. Перед ужином он все еще смотрел по телевизору мультики, а захотев спать, прислонялся к своему отцу, глаза у него слипались и переставали что-либо выражать. Его семилетний братишка Питер был мальчиком робким и отчаянно стремился стать таким же, как Кевин.

Пока отец выкрикивал отрывистые команды, мы с Кевином и Питером привязали „Крис-крафт“ к причалу и накрыли его брезентом. Мы одолевали многочисленные ступеньки, поднимаясь к дому, а Дружок семенил впереди, временами стремглав возвращаясь назад и подгоняя отца. Дом сверкал огнями. Родители Кевина выжили меня из моей комнаты наверху, где неделей раньше я читал „Смерть в Венеции“, наслаждаясь повестью об исполненном достоинства взрослом мужчине, который умер от любви к равнодушному мальчику моих лет. Именно такой властью над старшим мужчиной я хотел обладать. И я внезапно пришел к мысли о том, что существует огромный мир, где многое происходит, где люди меняются и рискуют, мало того – на всё реагируют, ибо мир этот подобен роялю, он крайне чувствителен, и даже отзвук любого слова способен возбудить колебания его туго натянутых струн.

Поскольку дом был построен на очень крутом склоне холма, подвал не был подземным, хотя стены зольника и пропахли сырым грунтом. В подвале было всего две комнаты. Одна – „шумная комната“ с полукруглой стойкой бара из стеклоблоков, которую можно было освещать изнутри розовой, зеленой и оранжевой лампочками (синяя перегорела).