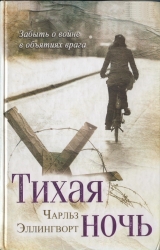

Текст книги "Тихая ночь"

Автор книги: Чарльз Эллингворт

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)

– А он коммунист?

– Нет. Он – социалист, но у него много друзей-коммунистов. Он слишком любит свободу и не будет действовать по указке Москвы. Мой отец во всем винит коммунистов. Трудно что-то ему возразить, особенно после пресловутого пакта Молотова-Риббентропа, правда? Русские и немцы пребывают в тесном сотрудничестве, а коммунисты во Франции получают приказы не сопротивляться немцам. Так что же важнее? Франция или партия? Я рада, что мне не приходится делать такой выбор.

Некоторое время они смотрели на огонь в камине.

– Где вы жили, вы и ваш муж?

– Здесь, в этом доме, вместе с моим отцом. У нас не было денег на собственный дом. Нет, неправда. Мы могли бы снять квартиру, но после смерти мамы прошло мало времени и я не решилась оставить отца одного. Мы с мужем переехали сюда, что было ошибкой. Ненависть отца к Жерому привела к тому, что они превратились в двух постоянно лающих собак, готовых в любую минуту наброситься друг на друга. Никто не хотел идти на компромисс. Это моя вина, я не умею предугадывать, как сложатся обстоятельства. Мне всегда кажется, что люди должны поступать разумно.

И снова ее слова прозвучали как аксиома.

– А каковы ваши политические взгляды?

– Не знаю. Скорее, я поддерживаю левых. В этом, наверное, и заключается проблема. Удержаться в центре невозможно. Мир стал полярным. Фашизм или коммунизм, католичество или атеизм. Почему нельзя быть просто агностиком или кем-то, кто не считает, что знает ответы на все вопросы? Мое отношение к жизни приводит в неистовство моего отца, моего мужа, мою лучшую подругу Жислен. Они всегда уверены в себе, а я вижу тени, вижу серый цвет, а не только белый или черный. Я вижу человека, а не супергероя. Взять хотя бы Петена. Мой отец боготворит его, считает, что маршал – единственный человек, который может спасти Францию. А Жислен? Она называет Петена фашистом.

– Ну, это, по крайней мере, свобода взглядов.

Мари-Луиз удивленно посмотрела на Адама.

– Что вы имеете в виду?

– В Германии нет свободы взглядов, свободы выбора.

Она пристально вглядывалась в его глаза, но не находила ни тени веселости.

– В Германии или, скажем, в России я не мог бы говорить на такие темы. Это очень опасно. В моей стране есть только одно правильное мнение – нацистское. Мы превратились в инфантильную нацию, которая передала бразды правления в руки одного человека, а он считает себя гением, который вправе вершить судьбы людей. Мы попали в ловушку. Знаете, иногда идешь куда-то, и кажется, что сможешь вернуться, но дверь захлопывается. Ты получаешь рычаги власти, но в то же время заключаешь сделку с дьяволом. Мои родители не могут или не хотят этого видеть. Они признают только «чудо», которое сотворил для них Гитлер, но не желают знать цену этому. До недавнего времени цена была не слишком высока – несколько евреев и коммунистов. «Небольшая чистка», – сказал мой отец. Никакого голосования. Да и кому оно нужно, если все сыты и имеют работу? Война? Но мы ведь побеждаем. Вот вы, французы, вините себя, стыдитесь, а стыдно должно быть нам. Это мы – трусы, настоящие моральные уроды.

Мари-Луиз смотрела на Адама в полном изумлении, а он смотрел на огонь. Видение врага было для нее очевидным и понятным, но вдруг она почувствовала, что есть что-то совершенно необъяснимое в глубине каждого человека вне зависимости от его национальности.

– Вы кому-нибудь об этом говорили?

– Как я сказал ранее, я не мог обсуждать подобные темы в Германии, разве только со своим лучшим университетским другом. Мои родители, моя сестра не видят ничего страшного в том, что происходит. Страшно жить в стране, где ты ненавидишь так много людей по причинам, которые они даже не могут понять. Поэтому я восхищаюсь вашими соотечественниками, которые умеют ненавидеть что-то в себе. Ну, теперь вы понимаете, почему я не смогу сделать блестящую военную карьеру. – Лейтенант горько усмехнулся и провел рукой по волосам. – Как гласит древнее китайское проклятие: «Чтобы ты жил в интересные времена». Согласитесь, интересно рисковать своей жизнью ради кого-то или чего-то, что ты сам в глубине души ненавидишь.

– Я… я не могу этого представить. Я не могла даже подумать об этом. Мы ведь видим только военную форму, а она всех делает одинаковыми. Я всегда считала, что армия – это нечто цельное, нерушимое, но оказывается, это люди с различными мыслями и мотивами. Как и в нашей армии. Например, Робер и Жером. Они просто счастливчики, хотя и находятся сейчас в лагере. У них разные взгляды на многие проблемы, но оба они едины в отношении к Франции и к войне. Пожалуй, коммунисты тоже так считают в глубине души.

– Вы так думаете? Люди склонны к самообману, и это всегда меня поражает. Они могут доказывать, что черное – это белое, хотя глаза и разум утверждают обратное. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Это мои многолетние наблюдения. Более того, работая над докторской диссертацией, я пришел к выводу, что византийские теологи могли дать фору марксистам в их погоне за деньгами и способностью втиснуть любой человеческий опыт в рамки ортодоксальной теории. Это довольно впечатляюще.

– Я бы сказала «удручающе».

Адам смотрел на ее профиль. В одной руке Мари-Луиз держала совок и помешивала угли в камине, а второй накручивала волосы на длинные красивые пальцы. В отблеске пламени и одной горевшей лампы она опять напомнила ему мадонну с полотен эпохи Возрождения. Бархатистая кожа придавала ей какое-то необыкновенное сияние, но в то же время поражал контраст между внешним спокойствием и странными движениями губ, словно проговаривающими потоки мыслей, которые в это мгновение проносились в ее голове.

– Давно вы замужем?

– Четыре года. А вы женаты?

– Нет. Был помолвлен, однако через месяц мы расстались. Она – прекрасная девушка, но началась война. Я предчувствовал неизбежность войны, знал, что меня призовут и, возможно, убьют, поэтому предпочел разорвать отношения, а не оставлять ее вдовой, да еще и с ребенком. Слышал, что она вышла замуж за другого.

– Жаль.

– Перестаньте. Я не жалею. Я не жалею, что принял такое решение, ведь оно было единственно верным. Вот по нашей дружбе я скучаю. Между нами была, как вы, французы, говорите, une amitié amoureuse. Возможно, это не совсем подходящее определение, ибо оно подразумевает дружбу, к которой приходят любовники. А мы были скорее как брат и сестра. Может, это и к лучшему, что мы не поженились. В таком браке есть что-то от инцеста.

– Вы продолжали видеться?

– Нет. Это было бы неправильно. Судя по всему, ее муж очень ревнив. Хотя я понятия не имею, почему он ревнует ко мне. Учитывая то, в каком положении я оказался, меня следовало бы опасаться в последнюю очередь, не находите?

– Но… вы можете передумать.

– Нет, вряд ли. По-моему, все дело в чувстве собственника. Вам так не кажется? Он может не говорить этого вслух, но, скорее всего, чувствует, что она ему принадлежит – а он ей, насколько я могу судить. В конечном счете, ревность – это всего лишь страх потерять свое имущество. Разве не так?

Мари-Луиз замялась, а затем ответила, осторожно подбирая слова:

– Но если бы вы встретились и чувство – то, которое между вами было, – вспыхнуло с новой силой, почему бы ему не приревновать? Я ревную. И Жером тоже. Со всеми такое бывает, верно? Это ведь нормально?

– Если бы что-то произошло и жена ушла от него ко мне, тогда да, он имел бы полное право ревновать. Но мы говорим не об этом, не так ли? Это просто подозрение. Наверное, нужно добавить еще одно слово – безосновательное подозрение.

– Но разве не естественно, что человеку хочется чувствовать себя единственным, особенным?

– Безусловно. Но я не вижу противоречия – если только человеку не кажется, что он владеет этим кем-то. Как я уже говорил, мы были друзьями. Так почему друг не может завести еще одного друга?

– Это разные вещи.

– Почему?

– Потому что мы говорим о любви.

– А любить одновременно нескольких человек нельзя?

– Нет. По крайней мере, без ревности тут не обойдется. Это слишком сложно.

– А я-то думал, что вы, французы, хорошо с этим справляетесь. В Германии мы даже называем это «любовь по-французски».

Мари-Луиз с раздражением посмотрела на лейтенанта, но тот лишь улыбался, дразня ее лукавым взглядом. В ее голосе прозвучала легкая досада, когда она ответила:

– Знаю. Все думают, что француженки распущенны. Возможно, в Париже так и есть, но только не здесь, поверьте. Стоит только тебе заговорить с другим мужчиной, и по всему городу возмущенно зацокают языками.

Адам приложил палец к губам.

– Я ни на что не намекаю и уж точно не хочу вас оскорбить. Скорее наоборот. Я пытался сказать, что у ваших соотечественников более разумный – возможно, более зрелый, – взгляд на вещи. Моя мысль заключается в том, что любимого человека не обязательно рассматривать как собственность. Если не тянуть к себе, а отпускать, если быть для возлюбленного щитом, а не смирительной рубашкой, не возникнет нужды ревновать, потому что каждый будет находить, а не терять.

– Значит, вы не верите в брак, в обеты; в то, что, давая их, вы «отрекаетесь от всех остальных»?

– Просто я не думаю, что стоит опошлять эти слова до банального запрета симпатизировать другим людям, водить с ними дружбу – или нечто большее, – если такой опыт обогащает и дарит радость.

– Стало быть, вы за свободную любовь?

– Нет, вовсе нет. Свободная любовь подразумевает отсутствие всяких границ: ни преданности, ни ответственности. В таких отношениях нет места детям. Я всего лишь говорю, что два взрослых человека могут любить друг друга, дорожить друг другом и держаться друг друга до самой смерти, но при этом не вычеркивать из своей жизни остальных. Для того, кто перестал быть собственником в любви, нет ничего невозможного. Разве нет?

– Но это опасно, очень опасно.

– Опаснее, чем обещать невозможное – или, по меньшей мере, трудновыполнимое? Разве не обрекает себя на неудачу тот, кто слишком высоко устанавливает планку? По-моему, никакими изменами нельзя оправдать все то зло, которое приносят парам взаимные подозрения и упреки. Но если двое несчастливы в браке, согласен, появление третьего приведет к катастрофе. Парадокс.

– Не верю. Такого не бывает. Люди так себя не ведут. Они ревнуют. Это заложено природой.

– Неужели? А может, привито культурой? Сомневаюсь, что в Средние века мужчины и женщины воспринимали женитьбу подобно нам: как некое слияние душ, когда «двое становятся единым целым». Брак был имущественным соглашением, причем патриархальным. В женщинах видели собственность, которую использовали для деторождения. Любовь – романтическая любовь – жила вне брака. Мы, похоже, ударились в другую крайность, вот и все; или пришли к некой смеси, стараясь взять лучшее от обоих полюсов, но, как правило, получая худшее.

– Почему худшее? Я вовсе не чувствую себя обделенной.

– Умоляю, не принимайте мои слова на свой счет. Мы едва знакомы, а вашего мужа я вообще никогда не видел – так могу ли я рассуждать о вашей личной жизни? Просто интересно, как меняется наш мир. Раньше во главе угла была собственность. В восемнадцатом веке что-то изменилось – романтики постарались, кто же еще, – и родилась идея, что у каждого есть своя половинка, с которой можно слиться воедино. Идея пришлась по вкусу, но от собственности мы тоже не отказались; попытались объединить восторг романтической любви с более прозаическими потребностями продолжения рода и сохранения имущества. Не каждому удается провернуть такую сложную комбинацию, вот и все.

Мари-Луиз задумчиво ворошила совком угли в камине.

– Но не лучше ли выходить замуж по любви, оставляя себе хоть какой-то шанс на счастье, вместо того чтобы позволять родителям распоряжаться собой как собственностью? По-моему, это прогресс. А вы хотели бы вернуться к тем дням? Тогда было лучше, чем теперь? Я знаю, каким был бы мой выбор, по крайней мере, с точки зрения женщины.

– Романтическая любовь? Шампанское! Как можно не отдать ей предпочтения? Особенно когда вы в ее власти. Моя проблема в том, что я вижу, как она недолговечна. Подобно шампанскому, пузырьки любовной эйфории улетучиваются, а сам напиток зачастую становится приторным или даже кислым. В итоге два человека ума не могут приложить, как они до такого докатились. Это опьянение – чудесное, незабываемое, судьбоносное, но оно не длится вечно. Возможно, есть другой, лучший путь, когда два человека, прожившие вместе всю жизнь, не спрашивают друг у друга: «Ты все еще без ума от меня?» – а задаются вопросами: «По-прежнему ли я тебе интересен?» и «Делаем ли мы друг друга сильнее и лучше?» Если бы я дожил до такого, то был бы самым счастливым человеком на свете.

Отложив совок, Мари-Луиз принялась обдумывать эту новую, задевающую за живое мысль.

– Как красиво!

Она бросила взгляд на лейтенанта, и он заметил блеск в ее глазах. Мари-Луиз смущенно отвернулась. Они молчали и смотрели на огонь, насыщаясь теплом. Тишина не тяготила их, но укутывала ватным одеялом, и каждый был доволен уже тем, что просто делит это пространство с другим.

Им не хотелось покидать этот завороженный мир, не хотелось нарушать волшебство.

8

Германия

Силезия, Восточная Германия. 12 января 1945 года

Русские ринулись в наступление с востока. Подобно летней грозе над далекой горной грядой, дребезжащей в окнах и заставляющей собак вздыбливать холку, грохот артиллерии и взрывы бомб возвестили начало той самой атаки, в страхе перед которой уже так долго жался город. Вспышки, озарявшие рассветное небо и бившие по глазам стробоскопическим пульсом, гнали к дверям закутанные в одеяла фигуры и доводили детей до слез. Город затянуло ядовитым туманом недобрых предчувствий и испуганных взглядов.

Когда подоили последних коров и те с присущей им безмятежностью побрели в зимние стойла, пошел снег, ложась на землю серо-белым покровом, заглушая звук и обрезая линию горизонта.

Снегопад продолжался два дня, сжимая мир до нескольких сотен метров, отсекая людей от привычного телеграфа сплетен и оставляя им только радио. А радио спокойно вещало о каком-то несуществующем мире, о наступательных операциях и контратаках, обходя стороной actualité[51], тогда как на самом деле немецкую лодку, оставшуюся без мотора, неумолимо несло к ревущему водопаду, а беспомощные, обреченные пассажиры могли только слушать смертоносный грохот воды и смотреть, как радуга играет в мириадах ее капель. Два дня; потом небо прояснилось, задышали пронизывающие ветры и потянулись первые беженцы.

Об их появлении возвестил лай собак, четвероногих пастухов, больше походивших на волков. Овчарки щелкали зубами у ног изнуренного пони, тащившего за собой воз и с огромным трудом пробиравшегося через сугробы, которыми занесло дорогу к дому. Возница, пол которого невозможно было определить из-за вороха одежды, в которую было укутано его тело, стоял на коленях на валике из тряпок. Поводья свободно висели в его руке, а хлыст машинальным, безотчетным движением опускался на спину пони, который уже перестал замечать удары. Телега была завалена пожитками, а рядом с возницей подобно фигуре на носу корабля красовался ржавый ручной насос. Когда Реммер перехватил поводья, пони остановился, но хлыст продолжал взлетать в воздух, пока Мими не задержала руку возницы. Из-под слоев одежды послышался слабый женский голос – охрипший.

– Молока. Ребенку. Grüs Gott[52].

Они раздвинули задеревеневшие, ломкие полотнища и увидели гнездо, намощенное из коровьих шкур и одеял, припорошенное снегом и обледеневшее. Внутри, прижав к груди младенца всего нескольких дней от роду, спала девушка. Мими протянула руки к ребенку, и ее пальцы слегка задели грудь, твердую и холодную. Вздрогнув от прикосновения, она забрала у матери крошечный сверток и спрятала его себе под плащ. Холод впился в ее собственную грудь, высасывая тепло. Мими переглянулась с Реммером, кивком приказывая ему поднять женщину и отвести ее в дом.

В тепле подвала они осторожно распеленали маленького гостя, обнажив холодную кожу мальчика и позволив целительному жару согреть ее. Плач малыша сменился тревожным молчанием. Он перестал сучить ножками, потом вдруг судорожно дернулся и снова затих. Тонкий прутик ссохшейся пуповины гордо торчал над вздувшимся пупком.

– Козьего молока, фрау Реммер; по-моему, оно похоже на женское. Реммер, налейте в большую кастрюлю теплой воды из чайника. Скорее. Малыш такой холодный. Мы должны согреть его.

Чета Реммеров бросилась выполнять поручения, а Мими задрала полы сорочки и шерстяной безрукавки, обнажив живот и нижние ребра, и прижала к голой коже барахтающегося малыша.

Когда импровизированная ванна была готова, Мими осторожно опустила ребенка в воду. Тот кричал, жмурил глазки и конвульсивно трепыхался в ее руках. Медленно, очень медленно в хаотичных ударах по воде начала прослеживаться размеренность, цвет кожи стал розовым, а дыхание и крики зазвучали громче и настойчивее: ребенок был голоден. Фрау Реммер взяла малыша, завернула его в грубое кухонное полотенце и положила себе на колени. Она капала теплое молоко на мизинец и опускала его в рот младенцу, а тот жадно глотал, сосал и время от времени срывался на плач. Угрюмая, никогда не улыбавшаяся фрау Реммер прижималась носом к темным волосикам ребенка.

Мими перевела взгляд на пожилую женщину. Закутанная в одеяло, та качалась взад-вперед, повинуясь ей одной известному ритму. Ее глаза, казавшиеся слепыми, были прикованы к какой-то несуществующей точке за очагом. Обнаженную голову покрывали туго стянутые седые волосы, а лицо едва проглядывалось за шарфом из мешковины. То было беззубое крестьянское лицо, изрытое морщинами и окрасившееся в цвет дыма, пота и ограниченного доступа к теплой воде; лицо, состарившееся от лишений и тягот, а не от прожитых лет. Мало-помалу жар очага и дымящийся суп вернули ее взгляду осмысленность и развязали язык.

– Холодно, как холодно…

Мими принялась растирать ее безвольные, обессиленные руки.

– Никогда не было так холодно.

Женщина посмотрела на младенца и вопросительно подняла бровь.

Мими заговорила:

– С ним все будет хорошо. Правда, я мало смыслю в детях. Он пьет козье молоко. Фрау Реммер отлично справляется.

– Только без матери все напрасно.

Сухой, деловитый смертный приговор; крестьянское панибратство с рождением и смертью во всей их многоликости; в бесцеремонной, хоть и родной руке – тонкая волосинка, на которой висела жизнь крошечного сироты.

– По дороге нам не достать молока, ни капли. Несчастное дитя.

В ее взгляде на малыша не было живого чувства, как будто она смотрела на крышку гроба.

Графиня и фрау Реммер переглянулись, понимая, что им говорят правду и что война ворвалась к ним в дом.

– Мать ребенка… ваша дочь?

Кивок.

– Она мертва?

Еще кивок.

– Ее взяла горячка. Через два дня после того, как он родился. В телеге у нее не было шансов выжить. Но что нам оставалось?

В последних словах не было ни боли, ни страха – лишь фатализм.

– Откуда вы? Сколько в дороге?

– Наш дом километрах в восьмидесяти отсюда, по другую сторону Бреслау. Нигде ни приюта, ни пристанища. Каждый сарай забит до отказа. Дома заперты. Один раз даже с вилами на меня кидались. Мы просто ехали вперед. Слава Богу, не было бомбежек. Слишком много снега… Очень холодно… Три дня, кажется… – Старуха гладила младенца по голове, мозолистой ладонью по мягким волосикам, но смотрела не на него, а в очаг, скованная воспоминаниями, белыми воспоминаниями. – Нам нельзя оставаться. Русские на подходе. Вам тоже нужно уходить. Время не ждет.

Мими почувствовала на себе взгляды Реммера и его жены. Что было в них? Обвинение? Они отвели глаза, но упрек был даже в их молчании и в самом появлении у них на пороге этой съежившейся посланницы внешнего мира – мира, который теперь стал непоправимо враждебным.

Голосом, который показался ей чужим, Мими отдала распоряжения слугам и, миновав ледяную прихожую и лестницу, скрылась у себя в спальне.

Она села на кровать, лицом к камину, и окинула взглядом скудный остов былой роскошной жизни: книги, изящный письменный столик и кушетку, на которой было проглочено столько слов и мыслей; знакомую утопающую мягкость стеганого одеяла на гагачьем пуху и едва слышный хруст перьев; фотографии из другой жизни, из детства – нити, которые скрепляли прошлое и настоящее, а теперь должны были оборваться. Мими захлестнуло чувство вины и жалости к себе. В ее распоряжении были месяцы. Друзья и родственники предупреждали ее, но она ничего не сделала, не подготовилась. Нужно было уезжать в сентябре или хотя бы отправить слуг и рабочих с фермы. Нужно было привести в порядок ландо, подковать лошадей, запастись мясом, палатками и одеялами. Реммеры рассчитывали на ее твердую руку и ответственность – полагая, что и то, и другое у нее в крови, – а она их подвела. Мими знала почему. Причина скрывалась в коровнике.

Укутавшись в теплое пальто и натянув на уши меховую шапку, Мими на свинцовых ногах спустилась на первый этаж, пробралась сквозь сугробы, которыми замело крыльцо, и, сгибаясь под порывами безжалостного зимнего ветра, побрела на едкий навозный запах коровника.

Когда она открыла дверь, на нее пахнуло теплым влажным дыханием скота. Карабкаясь по лестнице на сеновал, Мими не знала, что будет говорить, какие аргументы предъявит своему любовнику, его товарищам и их конвоиру. Как она убедит их пойти навстречу полевой жандармерии, кровожадным загонщикам побежденной армии?

Верхняя ступенька. Никого. Солома. Одеял нет. Только закопченный котелок, слишком тяжелый, чтобы забрать его с собой. Холод. Тишина.

Мими провалилась в пустоту. Догорающий костер еще пускал тонкие усики дыма. Всего несколько часов назад Жером был здесь, грелся у огня. Француз оставил ее, не предупредив, не сказав на прощание ни слова. Жалость к себе и одиночество подкосили Мими. Она упала на солому рядом с котелком, рыдая от обиды, что ее бросили, и от страха. Она боялась ответственности, которая теперь неподъемным жерновом давила ей на плечи, боялась холода и рокота за горизонтом.

Собственные всхлипывания, свист ветра в щелях между балками и мычание коров помешали Мими сразу расслышать этот голос. Это был мужской голос, старческий, изможденный – знакомый, но совершенно не соответствующий окружающей обстановке.

– Мими, дорогая. Это ты? С тобой все в порядке? Это ведь ты, верно? Спускайся, милая. Прошу тебя. Мне не одолеть ступенек.

Сначала обломки кораблекрушения, теперь балласт.

Мими бросилась к лестнице. Она так спешила добраться до нижней ступени, что чуть не упала и рухнула в руки герра Райнхарта, в пропахший нафталином каракулевый воротник его отеческих объятий, отдав ему на несколько мгновений свое бремя, позволив себе немного побыть ребенком и пролить детские слезы. Он нежно массировал ей спину, втирая энергию в ее тело, заново устанавливал в ней верное соотношение силы и уязвимости, осторожно вел ее обратно во взрослую жизнь.

Только сейчас, в объятиях герра Райнхарта, к Мими вернулась способность здраво рассуждать и она вспомнила, что ее любовник – военнопленный, подневольный человек. Она взяла предложенный Райнхартом платок, вытерла лицо и повела гостя в дом. Сбивчивые шаги тут же дали ей понять, как сильно он устал.

Мими сняла рюкзак с его горбатых плеч, дотянула его за руку до крыльца, а оттуда – вниз, в теплое лоно подвала, к обрывкам человеческих судеб, ответственность за которые теперь ложилась на нее.

* * *

На следующий день под рассветным небом, отяжелевшим от снежных туч, маленький караван, состоявший из Мими, герра Райнхарта, четы Реммеров, крестьянки и младенца, тронулся в путь. Над телегой крестьянки и над ландо навесили полотнища, соорудив подобие палаток, так что морозный сибирский ветер, дувший, слава богу, в спину, мог добраться только до возниц.

Реммер и крестьянка правили телегой. Перед выездом с нее убрали почти всю поклажу, но хозяйка ни слова не возразила. Мими и фрау Реммер сменяли друг друга на козлах ландо и с помощью герра Райнхарта как могли защищали и согревали ребенка в укрытии самодельного тента. Углы, не забитые одеждой и продуктами, занимало сено и корм для лошадей. Думали теперь только о выживании.

Когда они выезжали за ворота, Мими оглянулась. Она понимала, что эта страница в ее жизни дописана и больше ей не увидеть старого особняка. Дом еще может устоять, но жизненному укладу пришел конец, неотвратимый, как сама смерть. В отличие от жены Лота, Мими больше не оборачивалась. Ее мысли занимала история герра Райнхарта.

Накануне вечером он сидел у огня и, как крестьянка перед ним, хлебал реповый суп, впитывая целительное тепло и даже не замечая, что по подбородку течет горячая струйка. Он держал руку Мими в своей огромной лапе, стискивая пальцы, когда подходил к особенно тревожным моментам.

Они расстались в первый день нового года, глотая слезы. Жестокость гауляйтера[53] Ханке зияла в их памяти свежей раной, в ушах звенел смех его прихвостней. Ни графиня, ни герр Райнхарт не сомневались, что говорят друг другу последнее «прости».

– В то утро, милая, все переменилось. Кафе перестало быть для меня домом, надежным убежищем. Разумеется, я знал, на что способны такие, как Ханке. Вот только раньше мне каким-то чудом удавалось смеяться над ними, видеть в них нелепицу, а не опасность. Но когда я понял, что ему абсолютно все равно, вхолостую выстрелит его пистолет или унесет чью-то жизнь, мне стало очень страшно. А страх, моя милая, отвратительная штука. Не тот страх, который накатывает, когда оступаешься на краю пропасти и внутри все переворачивается, а жуткое чувство одиночества, как будто болтаешься беспомощным обломком посреди целого моря зла. Я скучал по тебе, по дочерям, по прошлой жизни; ужасное ощущение, душившее меня по ночам. А днем… днем мне тоже нечего было делать, потому что мое кафе превратилось в лепрозорий. Я остался один, ушла даже та бестолковая девчушка, которая мне помогала. Ужасно. – Он вперил в очаг тоскливый собачий взгляд. – Началось наступление. Два дня противоречивых новостей с фронта. Потом паника: тупая, безответственная паника, дело рук Ханке и его банды головорезов. У них были месяцы, чтобы эвакуировать гражданских, а они расхаживали по городу, как павлины, и заливали, что бьют американцев в Арденнских горах[54], рассказывали сказки о чудо-оружии и о том, как наши «Фау» разносят Лондон в щепки, а о русских говорили, что их силы слишком разрозненны и они не в состоянии собраться в кулак для атаки. Бредни. Верил ли им сам Ханке? Не знаю. Возможно, ему просто не хватало мужества признаться себе, что игра окончена. Как бы там ни было, началась паника: громкоговорители на улицах гнали людей на запад. На каждый поезд накатывал девятый вал визжащих женщин и детей; в давке на станции погибали сотни. Наконец полиция оттеснила людей от поездов к дороге. По такому-то морозу! Без запасов еды. Без укрытий. Коляски. Телеги. Сани. Кошмар…

Мими молча слушала, Реммеры и крестьянка смотрели на огонь; никто не хотел переступать границы мира, о котором рассказывал герр Райнхарт, а между тем всем им очень скоро предстояло в нем очутиться.

– Я собирал рюкзак и нагружал небольшую тележку, когда из соседнего дома донесся треск – как будто сломалась ветка. Мой сосед, твой друг из книжного магазина – герр Вайсбаден, джентльмен во всех смыслах этого слова… Я распахнул дверь и увидел его. Мертвого. Он вышиб себе мозги. Я чуть не взял пистолет, чтобы последовать его примеру. Закончить все одним выстрелом. Но не смог. Вспомнил, как Ханке тыкал в меня дулом…

Герр Райнхарт умолк. Воспоминания о том, как он балансировал на краю вечности, сдавили ему горло. Мими погладила его по руке. Только что он утешал ее в хлеву, а теперь настал ее черед.

– Я пошел по дороге на запад. Виа Долороза[55], по-другому не скажешь. Моя тележка казалась «мерседесом» на фоне колясок и самодельных саней, под которые приспосабливали поддоны. В них сажали детей, которые были слишком маленькими, чтобы идти пешком. Кормящие матери ютились за деревьями и сараями, пытаясь дать малюткам молока – напрасно, стоял слишком сильный мороз. А эти свиньи из полевой жандармерии срывали шарфы и балаклавы[56] в поисках дезертиров; даже подальше от детей не уводили – всаживали пулю в затылок или подвешивали бедолаг, которых выуживали из толпы, на ближайшем дереве или фонарном столбе. Я оставил главную дорогу и направился сюда. Нет, я вовсе не рассчитывал тебя увидеть, просто знал, что здесь есть дом, и надеялся найти какое-то укрытие. Я так рад тебя видеть, милая! Так рад!

– А я вас, герр Райнхарт. Очень рада.

Мими сказала неправду. Не потому что иссякла ее любовь к этому человеку, другу и задушевному собеседнику, но потому что задача вырвать из лап смерти три поколения и калеку теперь казалась ей непосильной. Крестьянка всего лишь приоткрыла завесу, а вот Райнхарт распахнул перед Мими полную картину грядущих бедствий. В расчет теперь шли только еда, укрытие и вьючные животные, способные тащить их за собой. Мими понимала, что от нее потребуется ясный ум и холодное сердце и что ни Флобер, ни богемные беседы не подготовили ее к этому.

Вот какие мысли одолевали Мими, когда на горизонте показалась главная дорога и их взглядам открылся обоз без конца и края. Голова его терялась где-то в непроглядной дали, а хвост тонул в рассветной метели и пронизывающих ветрах. Они влились в скованный морозом людской поток и направились на запад. Обоз шел тихо, только позвякивали уздечки, скрипели оси, да время от времени раздавался тревожный оклик, предупреждающий о том, что лошадь или вол оступились и грозят рухнуть, потянув за собой поклажу. Дыхание животных туманом клубилось над нахохленными людьми, сжимавшими поводья или теснившимися на заваленных пожитками телегах.

Первая возможность испытать свое хладнокровие представилась скоро, слишком скоро. У дороги показалась группка окаменевших фигур: мать и двое детей, с головы до ног закутанных в одеяло, одна сторона которого побелела от снега. Это были несчастные, которые надеялись, что одна из повозок их подберет, поняла Мими. Исход, описанный Райнхартом, уже оседал по обочине людьми, которым рассчитывать было не на что, кроме собственных ног. Выдержит ли ее хлипкий отряд еще три души? Хватит ли на всех еды и места в их самодельных вигвамах?

Нет.

Когда телега проезжала мимо, графиня заметила, как из живого мильного столба показалась рука, пытающаяся сложить одеяло в некое подобие шерстяного иглу. Как выглядит это семейство? Как оно будет выглядеть через несколько часов? Застывший сугроб, никем не замеченный, никем не оплаканный.