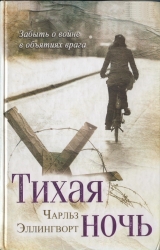

Текст книги "Тихая ночь"

Автор книги: Чарльз Эллингворт

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)

Мари-Луиз почувствовала, как его рука ослабла и под ее указательным пальцем застучал его пульс. От влажных волос Жерома на подушке появились пятна, образуя нимб вокруг знакомого, но давно не виденного лица. Мари-Луиз заметила, что уголки его рта обмякли, как бывало бесчисленное количество раз, когда она наблюдала за ним по утрам. Снизу послышалось нытье Филиппа, но Мари-Луиз не обращала на него внимания, пользуясь возможностью смотреть на мужа и не встречать в ответ вопросительных взглядов. Во сне его лицо казалось не таким утомленным. Без грязной подводки черты выглядели более мягкими, но перед ввалившимися щеками и хмурыми складками на лбу мыло оказалось бессильным. Жерома не было дома пять лет – но он постарел на десять. Волосы на висках поредели. Худоба скрадывала чувственность его губ и придавала повзрослевшему лицу более благородное выражение. Мари-Луиз вспомнились их поцелуи и то, как эти самые губы колдовали у нее под животом, пока она запутывалась пальцами во влажных волосах мужа. Более настойчивый крик снизу вывел ее из задумчивости, и она покинула спящего, тихонько прикрыв за собой дверь.

Рассеянно занимаясь Филиппом, Мари-Луиз прокручивала в голове предыдущие несколько часов. Что рассказать Жерому? Когда? Как? Как он на это отреагирует? Близость, которую они только что ощутили, могла быть последней – и теперь вместо доверия между ними будут взаимные обвинения и горечь предательства. Мари-Луиз затрагивала эту тему с отцом в последние дни войны, когда возвращение Жерома стало вполне вероятным. Она говорила, запинаясь, не находя слов от смущения.

Отец несколько минут размышлял над ее проблемой.

– Подожди, – сказал он. – Подожди, пока он освоится.

– Но тогда мне придется лгать, папа, лгать.

– Ну и что? Мир построен на лжи. Вообрази, какая начнется резня, если все вдруг станут говорить правду.

Сначала Мари-Луиз показалось, что отец говорит глупости, но, поразмыслив, она оценила мудрость его слов.

– А потом?

– Не знаю. Тебе решать. Если ты не станешь ни о чем рассказывать, то ничего не потеряешь, верно? У всех есть свои маленькие секреты. Я всегда думал, что правдивость, особенно в неумелых руках, – это добродетель, которую переоценивают. Правда – это блюдо, которое лучше подавать под соусом и со специями, чтобы замаскировать не слишком аппетитные ингредиенты. Признаться Жерому – значит поставить на карту все. Но в этом нет необходимости, не так ли?

С тех пор Мари-Луиз часто над этим раздумывала, но теперь, когда Жером вернулся, вопрос встал еще острее. Она ожидала, что муж изменится, но не представляла, до какой степени может дойти его физическое истощение. Если она и признается ему, то позднее, когда к нему вернутся силы, когда появится больше шансов на понимание и когда она разделит хотя бы часть его страданий. При мысли о спящем наверху Жероме и его истерзанном голом теле в ванной Мари-Луиз с удивлением ощутила прилив любви. Она давно мучилась сомнением, что чувства, которые она до сих пор испытывала к Адаму, исчерпают все ее силы, и для мужа ничего не останется. Но, подбрасывая в плиту бревна и чувствуя, как Филипп тянет ее за юбку, Мари-Луиз с облегчением осознала, что Адам Коль заставил ее понять очень важную истину: любовь к одному человеку не перечеркивает любви к другому; сосуд эмоций имеет чудесное свойство расширяться и вбирать все, что в него добавляют. Без ревности все возможно. Но в том-то и загвоздка, подумала Мари-Луиз: без ревности. Возможно ли это?

Она настолько глубоко погрузилась в эти мысли, что не услышала, как отец вошел в дом, и заметила его только тогда, когда из-за его тени еще больше сгустился царивший в кухне полумрак. Мишель Анси обвел взглядом ванну и гору одежды на полу.

– Он вернулся?

Мари-Луиз кивнула.

– И?..

– Он худой. Очень худой. И усталый. Я уложила его в кровать. Он будет долго спать. Но увечий никаких – по крайней мере физических. А как насчет душевных? Не знаю. Он выглядит на десять лет старше.

Отец опустил руку ей на плечо.

– Дорогая, ты должна понимать, что он действительно стал другим. Это война. Любой, кто видел ее, не может оставаться прежним. Жером наверняка был свидетелем такого… к чему не готов ни один человек… чего-то ужасного. Даст Бог, он поправится, но на это нужно время. И терпение. Не торопись. Ни с чем.

Мари-Луиз накрыла руку отца ладонью. Филипп затих и наблюдал за двумя взрослыми, сунув большой палец в рот и размахивая в воздухе прутиком. Отец сжал ее плечо.

– Я соберу вещи и несколько дней поживу в свободной комнате Пьера Дюшана, чтобы вы двое заново привыкли друг к другу. Я заблаговременно спросил его разрешения – они с женой не против. Вам обоим будет лучше, если я не стану путаться у вас под ногами. Вам нужно провести какое-то время наедине.

Мари-Луиз потянулась к отцовской руке, лежавшей у нее на плече, и с благодарностью сжала ее.

– Но прежде чем я уйду, думаю, нам следует отвести этого молодого человека к реке, как мы договаривались утром. Можем взять вина и отпраздновать возвращение твоего мужа.

Жером проспал двое суток. Каждые несколько часов днем и хотя бы раз ночью Мари-Луиз поднималась по лестнице и приоткрывала дверь в спальню. Если Жером начинал беспокоиться, она уходила, но если пуховое одеяло продолжало подниматься и опускаться с каждым его вдохом и выдохом, она садилась на стул и наблюдала за его лицом, за тем, как оно обрастает бородой, и слушала, как он иногда зовет кого-то во сне. Один раз Жером открыл глаза – но они смотрели сквозь нее, не узнавая, и скоро закрылись.

Он появился в кухне в ночной сорочке, помятый от долгого сна, как раз когда Мари-Луиз с Филиппом заканчивали завтрак, состоявший из грубого хлеба. Мари-Луиз встала, поцеловала мужа в заросшую щеку и подвела к ребенку, который протянул ему свое горячее молоко в качестве подарка. По взгляду Жерома, бегавшему в поисках возможного хранилища еды, она поняла, что пустота в желудке занимает все его мысли. За день до этого Мари-Луиз стушила к его пробуждению кролика, который угодил в капкан, и картофель – и теперь взялась разогревать рагу, украдкой поглядывая на то, как ее муж неловко играет с ребенком.

Жером ел с поспешностью человека, который давно научился хватать еду при любой возможности. Руки без устали набивали рот, а одичалые глаза искали новую поживу. Того, что приготовила Мари-Луиз, было достаточно для троих, но, когда кастрюля опустела, Жером продолжал жадно оглядываться в поисках чего-нибудь съедобного, несмотря на дискомфорт, который такая неумеренность причиняла отвыкшему от сытости желудку. За исключением приветствия, которым сопровождался поцелуй, единственными словами, которые произносил Жером, были просьбы о добавке и короткие фразы благодарности. Ребенок лишь молча наблюдал. Наевшись, Жером бросил взгляд на кровать в углу комнаты.

– Ты не против, если я прилягу, чтобы все это переварить? Последний раз я ел столько… не помню когда. Ты не представляешь, как это замечательно.

Слегка согнувшись от покалываний в животе, он подошел к bateau-lit[142] красного дерева, которая переехала сюда из городского дома вместе с хозяевами. Жером устроился на диванной подушке и поманил к себе Филиппа. Ребенок забрался на постель – но прежде бросил вопросительный взгляд на маму, которая подтянула стул к краю кровати, чтобы успокоить его. Глубокие морщины Жерома до сих пор шокировали Мари-Луиз, но прежняя энергичность начала возвращаться к нему, а с ней – и острые углы. Они проявлялись в его движениях, в том, как его взгляд пробегал по комнате, отмечая блестевшие от влаги голые камни, ручной насос над раковиной – дом ремесленника, а не буржуа. Жером потянулся и взял жену за руку.

– Как ты? Я даже не спросил вчера. Ведь это было вчера?

– Два дня назад.

– Два дня! – Он замолчал, занятый внезапной мыслью. – Но где твой отец?

– Гостит у друга – практически единственного, который у него остался, – в городе. Он хочет, чтобы мы какое-то время пожили одни.

Жером медленно кивнул и удивленно поднял брови.

– Это… мило с его стороны.

– Папа изменился. Он постарел. Последний год чуть не убил его. Он был мэром и героем войны, а стал коллаборационистом, над которым чуть не учинили самосуд после освобождения. Поэтому мы здесь, а не в нашем городском доме.

– А Бернадетт?

– Мать запретила ей у нас работать. Мы справляемся, хоть я и скучаю по школе. Пришлось уволиться. Не из-за папы, а из-за Филиппа. Виктория и ее муж погибли в Нормандии во время бомбежки Кан. – Рассказывая эту выдуманную историю, Мари-Луиз заставила себя смотреть в узкий проход, ведущий к деревянной лестнице. – О нем больше некому было позаботиться. – Она заставила себя снова взглянуть на мужа. – Жаль, что я не могла спросить тебя или хотя бы предупредить. Понимаю, это большое потрясение – семья, которая появилась за один день. Но я должна была что-то сделать.

Улыбка Жерома была натянутой, явно не совсем довольной – но искренней. Мари-Луиз понимала, что отцовские чувства не приходят сами по себе, но в утешающем жесте, которым Жером сжал ее руку, было великодушие, возродившее в ней чувства, с которыми она наблюдала за ним во сне. Он потрепал Филиппа по волосам, как делают те, кто не привык к детям, когда хотят выразить теплоту и симпатию.

– Думаю, мы поладим, верно?

Ребенок посмотрел на Жерома, потом на мать и показал на étranger[143].

– Мама, это мой папа?

Мари-Луиз кивнула.

Ребенок задумался и с внезапным согласием, какое свойственно только детям, продолжил ковырять в матрасе палочкой. Мари-Луиз сжала руку мужа.

– Расскажешь, что с тобой происходило – после того, как тебя перевели с завода на ферму? Не знаю, доходили ли до тебя мои письма. После освобождения я посылала их каждые две недели в надежде, что они как-нибудь найдут к тебе дорогу… но ничего не получала в ответ. Ничего. Это все равно что бросать камни в колодец и не слышать всплеска. Мы знали о наступлении русских и о массированных воздушных рейдах. О снеге и холоде. Я думала о тебе каждый день, по многу раз. Расскажи. Пожалуйста. Я столько гадала.

Жером ответил не сразу. Он посмотрел на ребенка, который был поглощен своими раскопками, и, не отрывая от него взгляда, заговорил – сначала медленно, потом быстрее, гневно повышая голос, а временами запинаясь от эмоций, но продолжая описывать свои испытания.

– На ферме было гораздо лучше, чем на заводе. Кажется, нас перевели туда в октябре, сразу после сбора урожая. Никаких appell[144] на рассвете и много еды: возможность восстановить силы. Думаю, иначе никто бы из нас не выжил. Ферма находилась в Силезии, километрах в двадцати от Бреслау: равнины, плодородная почва и спокойствие. Даже не скажешь, что идет война. Нас было всего трое: Пьер, Рафаэль и я. Пьер… у бедняги Пьера был туберкулез. Его кашель сводил с ума, но что угодно было лучше огромных лачуг рядом с заводом, в каждой из которых теснилось по пять сотен человек, причем после пяти лет за решеткой как минимум половина из них так или иначе не ладила с головой. Хозяйкой фермы была порядочная женщина. Более того, она раздобыла для Пьера лекарства, а мне позволила пользоваться библиотекой в замке. Это было почти так же восхитительно, как еда, потому что на полках обнаружилась целая секция французской литературы; в тот момент у меня не было настроения читать на немецком даже величайшие произведения. Трудились мы тяжело, но силы, которые я тратил во время работы, возвращались ко мне с едой. Пожалуй, я никогда не чувствовал себя здоровее. – Жером невесело усмехнулся. – Мы знали, что это не может продолжаться вечно: вторжение русских было лишь вопросом времени. Мы слышали – понятия не имею, как до нас доходили новости, – о прорыве в Нормандии и об освобождении Парижа. А мне хотелось одного – новостей с севера, из Монтрёя, или хотя бы из Булони или Кале. Если освободят их, значит и вас в Монтрёе тоже. Но мы ничего не слышали. Осенью и зимой мы были всего лишь втроем и не имели доступа к новостям, которые в большой лагерь приходили, казалось, почти мгновенно. На ферме мы вынуждены были строить догадки, исходя из того, что говорили нам немцы – а они слышали одну пропаганду. Мы были подавлены, когда узнали, что западное наступление осенью завершилось провалом. Мы все надеялись, что война закончится в том году. Мы слышали о наступлении бошей в Арденнах – они кричали о нем на каждом углу, – но потом наступила тишина. Мы могли только догадываться, что произошло. После Нового года настроение изменилось. Даже наш старый конвоир, фермер из Баварии – приятный, добрый человек, – стал суровым и жестким. Все мы – и мы, и наши охранники – понимали, что это развязка и мы оказались в самом неудачном месте: вдали от западных союзников и прямо на пути у русских. Немцы боялись их как огня – и мы вместе с ними. Как-то мы жили в одном бараке с поляками и литовцами, и после историй, которые они рассказывали нам о жизни под властью Сталина, нам не меньше немцев хотелось убраться подальше. Довольно парадоксально, правда? Бояться своих освободителей.

– А как насчет побега?

– Мы думали об этом; часто обсуждали. Но мы завязли в Восточной Германии, в сотнях миль от границы, а все автомобильные и железные дороги кишели военной полицией. Наши стражи боялись их. У любого мужчины, будь он в гражданской одежде или в форме, дюжину раз на день проверяли документы, и судя по тому, что мы слышали – и видели на столбах и деревьях, – полиция не тратила времени на дознания и разбирательства. Мы рассудили, что в какой-то момент боши отправят нас на запад и нам будет лучше ехать в поезде под вооруженной охраной, чем идти на своих двоих. Мы подумывали о том, чтобы сбежать, когда окажемся ближе к Франции. То, что мы увидели позже, доказало правильность нашего решения.

Жером помолчал, взвешивая ретроспективные вероятности.

– Наступление началось в середине января. Было холодно – это была самая холодная зима, какую я помню. Нас разбудили на рассвете и прогнали маршем пять километров до полустанка, где заперли в зале ожидания. Станция находилась совсем рядом с главной дорогой на запад, которая была забита беженцами: если мужчинами, то только очень старыми, а в основном женщинами и детьми. С наступлением ночи некоторым из них стали разрешать присоединяться к нам в зале ожидания, пока не заполнились все лежачие и даже сидячие места. Охранники снова заперли дверь. Утром, когда мы вышли наружу, на платформе маленькими кучками стояли целые семьи замерзших насмерть людей. У одной женщины – странно, но я никак не могу выбросить ее из головы, хотя видел много чего пострашнее, – к соску примерз младенец. Она была похожа на мою кузину Симону.

Почувствовав перемену в его голосе, Филипп поднял голову и посмотрел на Жерома. Тот сглотнул, чтобы сдержать эмоции.

– На следующий день у нашего вокзальчика остановился поезд и нас затолкали в вагон для скота, забитый другими военнопленными – забитый до отказа. Нам повезло: с нами ехала дюжина американцев, которых взяли в плен летом в Нормандии. Это были здоровые, крепкие ребята, которыми отлично руководил полковник. Он составил список нарядов для всего вагона, чтобы одни могли полежать, пока другие стоят по краям. Без этого оттесненные к краям просто замерзли бы. Было среди нас и несколько томми, которые не желали принимать участие в дежурствах. Полковник просто выкинул главаря из поезда. После этого остальные беспрекословно ему подчинялись. Мы ехали в поезде два или три дня. Бесконечно простаивали на запасных путях, пропуская поезда, идущие на фронт. Еды – кроме той, что мы взяли с фермы, – не было, а пить мы могли только талый снег. Но лучше так, чем ужасы, которые мы видели на дороге, когда поезд проезжал рядом. Когда мы добрались до Герлица, городка на границе Силезии и Саксонии, двери открылись и нас выгнали из вагонов. На ночь нас заперли в сарае, но полковник уговорил охранников, чтобы те выпустили несколько человек на поиски еды. Хозяева бросили ферму, но животные остались. Мы зарезали корову и двух поросят и отыскали погреб с картофелем и репой, что дало всем нам возможность один раз наесться вдоволь, перед тем как на следующий день пешком, по снегу, отправиться на северо-запад – к Берлину, как мы думали.

Жером умолк, задумчиво подергал пальцами верхнюю губу и положил на руки Мари-Луиз другую ладонь.

– Думаю, никто из нас не верил, что мы выживем. Невозможно описать холод. Я никогда не чувствовал ничего подобного: неослабевающий ветер и бесконечная серо-белая полоса горизонта. Мы догнали другую колонну пленных: это были русские. У некоторых из них не было сапог, только тряпье, обмотанное вокруг ступней; другим нечем было прикрыть головы. Все они еле стояли на ногах от голода, ввалившиеся щеки заросли бородами, и только их белые глаза таращились на нас. Один из них остановился, чтобы подвязать тряпки на ногах. Охранник ударил его прикладом ружья, и русский упал без сознания. С нашей стороны дороги поднялся гневный шум, и мы начали бросать им еду и сигареты. Ты не представляешь, что это значит – бросать еду кому-то другому. Пачка сигарет не долетела до колонны, и кто-то из бедняг побежал ее подбирать. Один из четырех охранников – старый рекрут фольксштурма, не эсэсовец, – наступил ему на пальцы, когда русский наклонился за ней. Чуть не поднялся бунт. Странно то, что заключенные обычно хорошо знали своих стражей. Им приходилось не лучше пленников – изношенная одежда, отсутствие еды, мороз, – и все-таки тот несчастный смотрел на нас в полном изумлении. Думаю, охранник не всегда был таким зверем. Как люди до такого доходят? По-моему, легко, слишком уж легко: когда исчезает еда, даже друзья, люди, с которыми ты через многое прошел, крадут у тебя хлеб. Даже Пьер. Даже я.

Он замолчал и посмотрел в дверной проем на залитую весенним солнцем траву.

– Не знаю, насколько хорошо охранники понимали, куда они нас ведут. Мы просто поднимались утром и шли куда-то на запад; куда угодно, лишь бы подальше от русских и поближе к центру Германии. Мы стали бояться городов: твердые булыжники под ногами и гражданские, которые становились тем агрессивнее, чем дальше мы продвигались на запад. Женщины и дети бросали в нас камнями, и мы вполне серьезно думали, что самосуд среди нас – только вопрос времени. Страх был повсюду: страх перед русскими и нацистами, страх бомбежек и, в первую очередь, как мы скоро поняли, страх миллионов пленных, которые теперь разбрелись по всей Германии. Вплоть до прошлой зимы большинство из них было распределено по просторам Рейха, особенно на востоке – в Польше и на оккупированных землях Советского Союза. Теперь они оказались в Германии; маршировали, как и мы, жалкими временными лагерями или просто разбредались кто куда и спали по сараям и старым фабрикам – где угодно, где удавалось найти укрытие: отчаянные люди, которым нечего терять. А еще я узнал, что люди больше всего ненавидят тех, кого боятся. Казалось бы, нас должны были жалеть. Нет. Не особенно. Некоторые давали нам еду. Но многие швыряли в нас, чем под руку попадется, а в разбомбленных городах кричали, что мы убийцы. Побег? Никто об этом не думал. Наоборот, мы до смерти боялись, что нас бросят. Сообща было безопаснее.

Жером покачал головой, как будто хотел вытряхнуть из нее воспоминания, и вздохнул.

– Я бы с радостью закурил. А кофе есть?

Мари-Луиз покачала головой.

– Кофе нет. Даже папа теперь не может его достать. Но сигареты – да. Могу заварить что-то вроде чая с медом.

Жером улыбнулся и коснулся ее руки.

– Пойдет.

Мари-Луиз посмотрела на мужа, и впервые за несколько месяцев ее лицо просияло искренней радостью. В Жероме чувствовалась какая-то новая доброта. Мари-Луиз засуетилась у плиты, чувствуя на себе его взгляд.

Они по-домашнему устроились на кровати и закурили, а ребенок играл рядом с ними так непринужденно, будто они давным-давно жили одной семьей. Взгляд Жерома снова затуманился от воспоминаний.

– Хочешь услышать остальное?

Мари-Луиз кивнула.

– Торгау. Там закончился наш путь. Это на Эльбе, в двух сотнях километров к югу от Берлина. Мы дошли до предела, исчерпали остатки сил. Два месяца маршировок по морозу, почти без еды. Болезни. Пьер умер в амбаре ночью. В феврале. Не вспомню даже, где это было. Земля была слишком твердой, чтобы его похоронить. Поэтому нам пришлось просто оставить его. Я думаю об этом… о нем… часто. До сих пор.

Он запнулся, моргая и сглатывая.

– Мы были в казарме на окраине города, – продолжал Жером, – к сожалению, с восточной стороны, со стороны русских. Сначала мы услышали их приближение. Артиллерия. Бомбардировщики на бреющем полете, а потом грохот этих ужасных снарядов – «катюш»; их называли «органами Сталина». Не знаю, как бошам хватало духу противостоять бомбардировкам из этих орудий. К тому моменту мы были слишком изможденными и больными, чтобы интересоваться. А вместе с нами и наши охранники. Ворота снес танк, за которым влетели… их трудно описать. Они были вооружены до зубов. На одном было платье и женская меховая шапка, придавленная сверху стальной каской. Другой нарядился в форму немецкого генерала, а также нацепил брюки в красную полоску, серую армейскую куртку и один из тех шлемов с мягкой подкладкой, какие делают для танкистов. Сначала мы думали, что они всех нас перестреляют. Полагаю, мы представляли собой довольно странное зрелище: мешанина мундиров и шапок, которые не слишком отличались от одежды наших охранников. На мне была британская шинель – та самая, в которой я здесь появился, – и фуражка вермахта поверх балаклавы. Очень скоро выяснилось, кто есть кто: мы просто стояли и таращились на русских, но охранники подняли руки вверх и закричали: «Kamerad![145]» Первым делом русские поснимали со всех часы. Боюсь, твой свадебный подарок достался мальчишке, которому даже бриться было рано. У него было по дюжине часов на каждой руке. Потом они затолкали охранников в угол и забыли о них. Время близилось к вечеру, и, очевидно, решив, что здесь их расквартировали на ночь, русские стали располагаться как у себя дома. К танкам были примотаны ящики с выпивкой и в высшей степени удивительные трофеи: я видел пианино, занавески, женское нижнее белье, старомодные корсеты и диван. Чтобы развести костер, русские просто переехали танком горку для посуды и разожгли огонь на полу прихожей, в которой мы сидели, хотя в углу был замечательный камин. Им не потребовалось много времени, чтобы удобно расположиться. А потом они начали пить: в невообразимых количествах. Они заставили нас присоединиться. Один из русских влил в меня почти целую бутылку шнапса, тыча мне в лицо автоматом – такая шутка. Он хохотал до упада, когда я чуть не захлебнулся. Я не сразу понял, пленники мы или союзники. Это было все равно что сидеть в одной клетке с благосклонной гиеной, которой хочется с тобой поиграть: укус может быть дружелюбным, но это не значит, что ты не останешься без руки. Русские отвязали пианино и заставили охранников стащить его с танка на землю. Они показали, что один из них должен сыграть: по закону средних чисел, кто-нибудь из пятидесяти с лишним пленников, которые теперь имелись в их распоряжении, должен был оказаться музыкантом. Один мальчик – ему было лет пятнадцать-шестнадцать, не больше – вызвался. Точнее, его вытолкали вперед остальные. Он начал играть. И играл два дня. Каждый раз, когда он выбивался из сил, кто-то из русских выливал на него шнапс или бил его: иногда раскрытой ладонью, но бывало, что и бутылкой или рукояткой пистолета. В конце концов мальчик свалился без сил. Двое оттащили его в сторону и застрелили. Почти все спали – по большей части, в алкогольном дурмане, – когда появились американцы. Как же нам повезло! Мы оказались как раз в той точке, где соединились союзные войска. Американцы вошли в казарму и не поверили своим глазам. Зрелище им, конечно, открылось незабываемое: затухающий костер посреди прихожей; повсюду в стельку пьяные русские, одетые в мешанину всевозможных вещей; немецкие охранники, забившиеся в угол от ужаса перед тем, что будет дальше; американские, британские и французские военнопленные, выглядевшие не намного лучше русских. Когда русские поняли, что случилось, гулянка пошла по новому кругу. Их способность вливать в себя спиртное была поразительной. Они прекратили пить только после появления военной полиции – думаю, это было НКВД, – которая выбила из них хмель. Ни с нами, ни с американцами они не хотели иметь ничего общего: ни тостов, ни даже рукопожатий. Они смотрели на нас, как на что-то грязное или заразное, а в американцев тыкали пистолетами – чем последние казались совершенно сбитыми с толку. У меня такое ощущение, что американцы, мягко говоря, плохо себе представляли, кто такие их союзники. Их тоже напичкали пропагандой – диаметрально противоположной по отношению к немецкой – и реальное отношение союзников наверняка стало для них шоком. Русские были твердо намерены забрать нас с собой, но наш американский полковник опять пришел нам на выручку и настоял, чтобы все мы, включая охранников, пошли с американцами. Должно быть, бедняги тогда были рады, что хорошо с нами обращались. Переговоры были напряженными, но в конце концов русские отступили и впервые за три месяца мы по-настоящему поверили, что можем выжить. Боже, храни Америку!

Последняя фраза Жерома прозвучала с иронией. Мари-Луиз удивленно посмотрела на мужа, потому что его довоенное отношение к Америке было агрессивно-враждебным. Столкновение с реалиями коммунистического братства развеяло кое-какие его иллюзии.

Жером стал расспрашивать ее о Монтрёе, о переменах и новостях от друзей и родственников. Когда на небе показалось солнце, пронзившее тонкими лучами десятилетнее скопление сажи и осветившее гранитный сумрак кухни, он предложил выйти наружу и полежать на берегу.

У засыпанной галькой запруды, затененной снизу извилистыми телами форели, а сверху – колышущимися кронами ив, они легли на траву и цветы, а Филипп зашлепал по мелководью – идиллия мирного времени. Остаток утра и в течение дня, пока тела впитывали солнце, Жером с перерывами досказывал Мари-Луиз свою историю.

Он описал ей досаду и скуку, с которой они ждали окончательного краха в перевалочном лагере. Их кормили, но этого было недостаточно, чтобы восстановить силы после пяти лет лишений. Жером рассказал жене о решении сбежать и возвращаться во Францию своим ходом, не дожидаясь, пока сработают бюрократические шестерни послевоенной союзной машины. Он вызвался пойти с рабочим отрядом, который ремонтировал разбомбленные железные дороги, и, ускользнув во время перекура, влился в хаос, который представляла собой Европа в первые дни мира. Жером описывал людей на дорогах – пеших, едущих в телегах и на велосипедах; крыши и подножки поездов, облепленные пассажирами, рвущимися в те уголки континента, откуда их изгнали; военные обозы, обгонявшие подводы и коляски с распадающимися чемоданами и детьми с изуродованными рахитом ногами; насмешки американцев, здоровых и довольных победителей, презрительно ухмылявшихся при виде униженных французских солдат, оборванных и замученных; грозные банды вынужденных переселенцев, беззубых от недоедания и до сих пор одетых в полосатые тюремные робы, которыми нацисты клеймили «недостойных»; безразличие походных кухонь; сгустки страха в группках бывших рабов с территорий, которые теперь оказались под советским ярмом (они уговаривали скучающих военных бюрократов не возвращать их на родину, на верную погибель в жерновах ГУЛАГа); стеклянные взгляды жертв изнасилований; одичалых детей, голодными ватагами прочесывавших руины городов; вонь экскрементов и погребенных тел, распускавшуюся во всей мерзости на весенней жаре.

Он описал свой путь, проделанный в основном на поездах, но также пешком и в кузовах пустых грузовиков, направлявшихся на запад, к берегу Ла-Манша, за продуктами для умирающего от голода континента; жуткие некрополи, в которые превратились немецкие города, разрушенные, казалось бы, без надежды на возрождение; бесконечные простои на пыльных запасных путях, тянувшиеся иногда по нескольку дней; жажду, голод и зуд импетиго. Он рассказал о Франции, которой не видела Мари-Луиз: об опустошении и пристыженном бездолье Эльзаса и Лотарингии, мужское население которых – в основном, франкоговорящее, – было завербовано вермахтом и СС и в отдельных случаях стяжало себе дурную славу; об эгоистичной скупости фермеров, прятавших продукты в ожидании спекулятивных барышей; о недоверчиво захлопываемых дверях и о людях, поворачивавшихся спиной в ответ на просьбу приютить; о равнодушии к страданиям и унижениям армии со стороны гражданских, считавших, что им приходилось ничуть не легче; о шрамах épuration, которые были слишком хорошо видны; о язвительных репликах в кафе и о понуривших головы женщинах, кутающихся в платки на жарком солнце, чтобы прикрыть свой позор. Жером описывал проигравшую страну, которая изображала из себя победительницу: обанкротившуюся морально и экономически.

– Страна героев? Нет. Героев маловато; да и страной нас трудно сейчас назвать. Забавно, правда? Казалось бы, мы должны были это предвидеть, но предпочли нацепить на нос розовые очки. У всех свежа в памяти горечь прошлого десятилетия. А как иначе, если в лагерях перед нами вновь и вновь разыгрывались эти сцены? Но мы… Но я… почему-то представлял Францию в ином свете; я ожидал, что жизнь на родине будет идти своим чередом, только добавится какое-то сияние: все самое лучшее, залитое солнечным светом. И не я один так думал. Это был своего рода идеал, в который мы вкладывали все свои надежды, противоядие от мрачной реальности нашей повседневной жизни. Думаю, нам необходимо было в это верить… чтобы не сойти с ума. Когда идеал разбивался, это становилось последней каплей. Один парень, вместе с которым меня брали в плен, notaire из Ардеша, получил однажды письмо от жены, в котором говорилось, что она от него уходит. Без объяснения причин. Просто изложение фактов. Он повесился на ремне в уборной.

Мари-Луиз с новой силой ощутила вину и почувствовала знакомый стук в висках. Она села и приставила руку к глазам, будто беспокоясь о ребенке, который беззаботно месил грязь у края запруды. Жером продолжал лежать на животе, упираясь подбородком в ладонь, глядя на реку сквозь стебли травы и понятия не имея о буре, которую подняла его последняя фраза. Мари-Луиз захлестнуло почти необоримое желание все рассказать мужу, но она подавила его.

Жером перекатился на бок и посмотрел на нее.

– Твои письма… Спасибо тебе. Ты сумела сохранить для меня иллюзию. Быть может, спасла меня от безумия. Я знаю, тебе было одиноко. Твой отец… Еда… Всевозможные трудности. Я видел, как мужчины лишались рассудка, пытаясь бороться с домашними проблемами в лагерях. Неудачную фразу, обвинение, небрежное замечание переживали неделями, накручивая из них что-то, чего и в помине не было. К тому времени, как недоразумение прояснялось, уже был нанесен непоправимый урон: в мозг успевал пролезть червь, и тот или иной род безумия овладевал своей жертвой. Ты защищала меня от этого. Я знаю. Спасибо тебе.