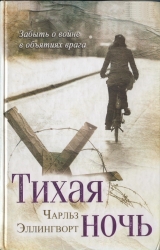

Текст книги "Тихая ночь"

Автор книги: Чарльз Эллингворт

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)

Наконец дорожная тряска прекратилась почти на день. Состав задержали где-то под Мюнхеном – больше они ничего не знали. Впереди раздавался грохот артиллерийской канонады. Американцы. Куда идти? Инерция удерживала беженцев на месте. Прильнув к вентиляционным отверстиям и столпившись у дверей вагона, они наблюдали за тем, как буровят землю проезжающие мимо джипы и «шерманы»[108], казавшиеся игрушечными по сравнению с привычными «панцерами». Солдаты не обращали на немцев внимания, пристально осматривая дорогу впереди. Треск. Водитель джипа вскрикивает и хватается за шею. Поднимается дуло танка. Вслед за грохотом пушки почти мгновенно рушится водонапорная башня, выплескивая на землю воду и сбрасывая фигурку снайпера в серой камуфляжной форме.

Мими с любопытством следила за американцами. Она видела, как они расслабились, когда поняли, что снайпер был один. Они оказались крупнее, чем она ожидала, – не толстые, но с огромными задами. Форму они носили небрежно: ремешки касок хлопали на ветру, а патронташи болтались на плечах, словно ленты. Их челюсти постоянно месили жвачку. Сигаретный дым сочился из ртов, распространяя экзотический запах незнакомого виргинского табака. На поезд и его жалкий груз американцы посматривали с ограниченным интересом, как на что-то привычное. Мими понимала, что это люди, которые выжили, и теперь, как все прекрасно знали, вышли на финишную прямую. Время героев закончилось. Теперь думали только о выживании. Американцы как будто не замечали сотен голодных глаз, следивших за ними, когда они обменивались шоколадными конфетами и грязными пальцами черпали из банок консервы, перекидываясь добродушными шутками, но продолжая настороженно оглядываться по сторонам.

Один американец поймал взгляд Мими. Он стоял, навалившись на джип, и скользил по ней непривычным взглядом – взглядом, в котором не было ни жалости, ни сексуального интереса. Мими поняла, что в таком немытом и голодном состоянии она для него не более чем объект для любопытства; теоретически тоже человек, но отгороженный от его мира пропастью лишений.

По радио прозвучал приказ, и солдаты двинулись дальше, оставив беженцев прозябать в неизвестности. Маловысотные самолеты стали парами чертить над сортировочной станцией зигзаги, вдали затрещало стрелковое оружие. К составу подъехал джип. За рулем сидел солдат, а пассажир – железнодорожный чиновник в форме – вышел из машины, чтобы поговорить с машинистом.

Состав дал задний ход, и вагоны, подернувшись паровозным дымом, попятились вдоль укрепленной ограды из колючей проволоки. К угольному чаду примешивался знакомый запах смерти. Сквозь пелену пара и дыма проступил курган из тряпок и тел, доходивший до середины ограды: бритые головы, ноги с распухшими суставами и ссохшимися бедрами, грудные клетки с торчащими ребрами и ягодицы с обвислой кожей. На некоторых были полосатые пижамы; остальные были обнажены. Один мужчина (или это была женщина?), казалось, смотрел прямо на них, запрокинув голову, широко открыв глаза и рот в гримасе ужаса. Всепроникающая, почти осязаемая вонь заставляла выворачиваться пустые желудки. Параллельно поезду за проволокой тянулось еще три кургана, один из которых тоже доходил до середины заграждения.

Появились еще два джипа. Эти солдаты уже не смотрели на них с равнодушием предыдущих. Офицер – крепко сложенный хромой мужчина с короткой стрижкой – выпрыгнул из машины и заорал в открытые двери вагонов на ломаном немецком. Его голос сочился ненавистью и злобой. Мими и Ева разобрали грязную ругань в адрес Гитлера и немцев. Офицер произносил такую тираду перед каждым вагоном, и с такой же яростью и отвращением ему вторили другие – мальчишки из американских захолустий, узнавшие теперь, против чего воевали. Мими услышала, как один из них говорил по-немецки, и, когда он проходил мимо подножки вагона, подняла руку, чтобы привлечь его внимание. Под прицелом его карабина Мими спросила, где они находятся. Солдат смерил ее взглядом.

– Дахау[109], – ответил он и плюнул ей на руку.

16

Баден-Баден, Западная Германия. Май 1945 года

Загудел приемник, и в комнату с треском ворвались торжественные звуки траурного марша.

Мужчина с худым лицом и жидкими усиками над верхней губой сидел в кресле, выпрямившись и уставившись на сетку динамика. Главной чертой мужчины была опрятность, доминировавшая во всем: от накрахмаленного воротничка и черного галстука-бабочки до двухцветных туфель, привыкших к заботе и уходу. Его редкие седые волосы были коротко подстрижены по бокам и разделены пробором посередине, что добавляло мальчишеских красок в портрет, которому они были совершенно чужды: перед нами явно был человек солидной, уважаемой профессии, требовавшей порядка и четкого разделения на «хорошо» и «плохо». Его лицо ничего не выражало – только челюсти двигались и примерно раз в тридцать секунд сжимались губы. Он не замечал этого мимического бунта.

Его жену лепили из другого теста. Темноглазая и темноволосая, без седины в тугом узле локонов, она вся состояла из плавных, округлых линий – но то была не пышность сытого мирного времени, скорее, какая-то пустотелость. Возможно, свою роль сыграло горе. Оно и сейчас не отступало, заставляя женщину подносить ко рту платок. Когда-то в ней жила красота, но теперь она погибла в мешках под глазами и пустых складках плоти. И только ее врожденная теплота еще боролась за жизнь в суровом климате.

Мими сидела в бархатном кресле, уронив голову на белую кружевную салфетку. Ее руки лежали на коленях, ноги были скрещены. Одну ногу стягивала повязка. На лице были бело-розовые рубцы от ожогов. Мими знала точное место каждого предмета в комнате: даже если бы она вернулась ослепшей, то смогла бы уверенно добраться до любого из них. Комнату наполняли дерево, бархат, кожа; преобладал коричневый цвет. Было чисто до стерильности; пахло политурой – и все оставалось таким же, как в зажиточные времена довоенной империи. Это был музей, даже храм тем дням, когда царила уверенная во всем haute bourgeois[110]. Книги сюда не допускались.

Мими смотрела в окно. Усики глицинии стучали по стеклу, гонимые весенним ливнем, который уже кое-где прорезали острые иглы солнца. Когда-то это был ее дом. Сейчас он давал ей защиту: убежище для того, кто устал быть беженцем. Но цена была высока. Мими задыхалась в этом доме. Она наблюдала за родителями, и ей казалось, что она видит их впервые – без розовых очков детства, глазами взрослого человека. Мими замечала взаимозависимость холода и тепла. Она видела любовь к порядку, достигнутому ценой справедливости. Она видела скорбь по утраченному благополучию юных лет и по сыну. Она видела растерянность и страх перед неизвестностью; хорошо спрятанную вину; неумелые проявления любви. Она видела их ранимость и проникалась теплотой понимания, а не повелительным зовом дочернего долга.

Музыка прекратилась. Послышалось шипение помех, а затем голос диктора произнес:

– Фюрер.

Зашелестела бумага. Сколько раз они сидели вот так в ожидании металлических австрийских модуляций чародея? Мими помнила, как захватывал этот голос, какие картины он рисовал и какое у всех возникало чувство причастности.

– Гросс-адмирал Дениц.

– Соотечественники!.. – По голосу угадывался военный, с севера. – Сегодня передо мной стоит трудная задача… – Он откашлялся. – Сегодня я подписал акт о капитуляции всех немецких войск на море, на земле и в воздухе. Приказы разосланы всем…

Пока подробности чеканились отрывистыми, рублеными предложениями, Мими наблюдала за родителями. Отец моргал, но не выказывал эмоций. Мать косилась на приемник, как на дурного вестника, зажимая рот платком. Возникла пауза. Помехи. Следующие слова утонули в треске:

– …Мужество и стойкость. Теперь мы в руках победителей. Пусть они проявят великодушие. Да здравствует Германия!

По микрофону постучали рукой. Заиграла музыка.

Последние такты затихли, а родители все продолжали смотреть на приемник. Мать всхлипнула. Отец поднялся на ноги. Слегка покачнувшись, он повернул колесико. Наступила тишина, которую нарушали только удары цветов по стеклу и шум дождя.

– Дважды. – У него сорвался голос. – Дважды за одну жизнь.

Отец сел и отвернулся.

Мими никогда раньше не видела, чтобы он плакал. Она почувствовала, как в ней просыпается гнев; гнев из-за его жалости к себе. Когда она заговорила, это ощущалось в ее тоне.

– Слава Богу, все кончилось. Давно пора.

Отец выпрямил спину, но не повернулся к ней.

– Один раз может быть… Но дважды… Мы этого не заслуживаем. После всех наших жертв!

Мими встала. Она хотела дать отцу время на то, чтобы успокоить гордость и осушить слезы, а себе – на то, чтобы подавить обжигавшую душу ярость. Мими подошла к окну и остановилась в резких лучах внезапно прорвавшегося солнца. В ее голосе все еще звучал гнев.

– После всех наших жертв?

– О чем ты?

– Ты знаешь, о чем я, папа.

– Перестаньте. Пожалуйста.

Мими повернулась к матери, которая с мольбой протягивала к ней руки. Она в нерешительности кусала губы, а потом покачала головой.

– Нет, мама, не перестану. Нет. Как папа может говорить, что мы заслуживаем чего-то, кроме того, что произошло?

– Это война!

– И кто ее начал?

Отец и дочь уставились друг на друга. Оба повысили голос: это было нечто новое и шокирующее. Оба отвели глаза.

Отец ответил:

– Если тебе угрожают, ты имеешь право на самозащиту.

Мими покачала головой.

– Папа, кто на кого напал? На нас напала Польша? Или Франция? Или Англия? Или Греция? Или Россия?

– Коминтерн сделал бы это: большевики не скрывали стремления к мировому господству. И теперь они, похоже, его добились.

Мими посмотрела на него и снова с недоумением покачала головой.

– Ты же юрист, папа. Если бы ты услышал такие аргументы в суде, то порвал бы их в клочья. Мы у них в руках, потому что напали на них… и проиграли.

– Если бы мы не объявили войну Америке…

– Да, все из-за американцев, – с торжествующим видом заключила мать.

Мими опять отвернулась к окну. У нее возникло желание закурить, но вместо этого она заставила себя глубоко вздохнуть. С одной стороны, ей просто хотелось вернуться в кровать, оставить этот разговор до другого раза. Усталость, которую она чувствовала, была всепоглощающей. Но после трех месяцев страданий и тяжелых раздумий вопросы, которые она в одиночестве задавала своей совести, всколыхнулись и выплеснулись наружу.

– А лагеря?

– Пропаганда!

– Нет.

– Дитя, правда – первая жертва войны.

– Нет! – Мими снова повернулась лицом к отцу. – Значит, я лгала про Дахау?

– Тогда наступал конец боевых действий. Такое случалось и в прошлую войну – не было продуктов, люди недоедали. Так погибла моя сестра. От нее тоже остались кожа да кости.

– Неужели ты не видишь разницы?

– Нет, не вижу. Это война. Все рушится; ни еды, ни лекарств. Тут нужно винить бомбежки.

Мими заковыляла обратно к креслу. Нога болела. Она села и вытянула ее, глядя в окно: куда угодно, лишь бы не на родителей. Отец продолжал стоять, а мать – вытирать покрасневшие глаза. В голосе Мими появилось усталое смирение:

– Вы знаете, где я была, верно? И что за последние три месяца я повидала страшные вещи… страшные, страшные вещи; возможно, они понятны тебе, папа: ты был в Вердене. Я рассказывала вам о Дахау, но не говорила о польке, которая ехала со мной в поезде.

Отец посмотрел на нее.

– И какими нелепыми россказнями она тебя накормила?

Мими заставила себя пропустить укол мимо ушей.

– Это было после того, как мы проехали Дахау. Мы думали, что она немка; она как будто понимала, о чем мы говорим, хотя сама не произносила ни слова. В отличие от всех нас, увиденное не произвело на нее впечатления. Я спросила ее почему. Она оказалась полькой, простой женщиной; она не давала нам спать, бесконечно читая молитвы. Эта женщина пережила оккупацию, стирая белье для эсэсовцев, которые устроили лагерь неподалеку от ее дома. Она говорила, что лагерь назывался Треблинка. Он не был огромным, потому что не был тюрьмой. Это было место, где людей убивали; не сотнями, но сотнями тысяч; в основном евреев; из гетто на оккупированных территориях; целыми семьями.

Мать покачала головой и снова зажала рот платком.

– Не может быть.

– Вероятно, такой эффективности добились не сразу. Сначала людей расстреливали. Полька говорила, что звуки выстрелов раздавались с утра до вечера. А потом хоронили. Но трупов было слишком много, и разлагающиеся тела производили столько метана, что земля сдвигалась и запах делался невыносимым. Поэтому их начали сжигать, на противнях, под которыми в огромных ямах разводили костры. Солдаты выкопали всех, кого пытались похоронить, и тоже сожгли.

– Она это видела?

Отец говорил тоном юриста, ведущего перекрестный допрос.

– Нет. Эсэсовцы работали, укрывшись за деревьями и оградами железнодорожного полустанка. Но они хвастали перед ней. Они объяснили, как изменился метод убийства. Газ. У нее на глазах выросло новое здание, и выстрелы прекратились; но ни костры, ни дым, ни, мама, запах никуда не исчезли. Это была фабрика убийства, куда привозили стариков, женщин, детей и младенцев и за пару часов успевали раздеть их догола, убить и сжечь, а имущество разворовать. Так она мне рассказывала.

– Она лгала, конечно. Чего еще ждать от польки? Ты наивна.

Отец чаще обычного поджимал и кривил губы.

– Зачем ей лгать? И с чего бы мне не верить ей, после того что я сама увидела в Дахау? И после рассказов Макса о России; о том, что он повидал в Польше и на Украине. И это не все, папа, далеко не все. Откроется еще столько, что мне страшно за нас. В самом деле страшно.

– Но причем тут мы? Мы – и ты – никого не убивали, верно? Мы ни за что не отвечаем. Мы не имеем к этому никакого отношения.

– Ты имел, папа. Ты был членом партии. Ты ходил на митинги, когда все начиналось. Ты, юрист, приветствовал Нюрнбергские законы, по которым евреи становились в Германии никем. Вы оба радовались, когда началась война.

– Ты тоже.

Мими посмотрела на родителей, а потом отвела глаза и устало кивнула:

– Да. Я тоже. Нет. Это не совсем правда. Я поддерживала Anschluss[111]. Мне нравилось думать, что Германия станет великой державой и объединится с Австрией – и что мы вернем себе Судетскую область. Но занимать остальную Чехословакию? Польшу? Другие страны? Нет.

– Однако ты была членом нацистской партии… так же, как и я.

Наступило молчание.

– Да. Да, я была нацисткой. И, наверное, до сих пор не перестала ею быть. Я так и не вышла из партии.

У Мими сорвался голос, и эта жалость к себе вызвала у нее презрение. Она почувствовала, как мать подалась к ней в кресле, и в следующую секунду ее рука легла ей на волосы. Утешение. Или же заговорщическая попытка вернуть ее в лоно фальшивой коллективной невинности? Не желая обидеть мать, Мими убрала голову медленно, чтобы это не выглядело грубым, но достаточно твердо, чтобы обозначить отказ.

Мими повернулась лицом к родителям. Они показались ей старыми. Она спросила:

– Как мы дошли от такого начала… до такого конца? Я могла бы сослаться на юность. Я была молода и действительно многого не знала. Но теперь знаю. А вы? Почему вы до сих пор ему верите?

Отец ответил не сразу. Он разглядывал тыльные стороны своих ладоней, как будто заметил что-то интересное у себя на ногтях.

– Что нам дала демократия, кроме бедности и унижений?

– Но насилие, папа? Евреи? Ты юрист…

– Знаю. Я задумываюсь над этим. Часто. Но тогда была революция. А революция – это насилие. И мы имели дело с жестокими людьми.

– Но евреи?

– Тут он перегнул палку, согласен. Но в его словах была доля истины. Мы каждый день видели, как они щеголяют своим богатством, тогда как… тогда как мне пришлось продать обручальное кольцо твоей матери… чтобы прокормить семью. К тому же многие опасные коммунисты были евреями. Но нам с самого начала это было не по душе, правда, дорогая?

Мать кивнула и добавила:

– Да, для нас это всегда было непросто. Среди наших друзей было немало евреев. Моя лучшая школьная подруга была еврейкой. Но они с мужем эмигрировали в 1935-м – как и почти все евреи, которых мы знали. Видимо, они принадлежали к числу людей, которые могли себе это позволить. Хрустальная ночь[112] шокировала нас. Это было ужасно. Мы никогда не желали евреям зла. Но к тому времени мы уже ничего не могли сделать. Скажи мы что-нибудь против, нас бы самих избили. Тогда уже было слишком поздно.

Повисла тишина. Мими ощутила необходимость двигаться. Комната начинала давить на нее и снова затягиваться тьмой, по мере того как на сверкающее весеннее солнце наплывали черные грозовые тучи. Мими встала, чтобы включить свет, но вспомнила, что электричества нет и что, хотя дом ее родителей внешне не пострадал и не изменился, мир снаружи провалился в Темные века. Она опять заковыляла к окну. Глядя на сад, аккуратные клумбы которого теперь были засажены овощами, она заговорила:

– Разве это не было неизбежным? Когда отвергают все законы, все ограничения и отдают власть одному человеку, а полиция и армия готовы исполнить любой его приказ, разве это не прямая дорога к лагерям и всему, что произошло?

Родители несколько секунд молчали. Потом заговорила мать:

– Да. Да, возможно. Но как мы могли знать это тогда? Такое не предугадаешь.

– То есть если ты дашь ребенку заряженный пистолет, то не будешь отвечать, если он кого-то застрелит?

– Это не будет тяжким преступлением.

– Да, папа, но все равно это будет убийством.

– Твоя аналогия некорректна. Он был гением. Он искоренил безработицу. Очистил улицы от коммунистов. Вернул нам Рейнскую область – провел Anschluss: ты знаешь, как это было чудесно, даже если по молодости лет не запомнила, от чего он нас избавил. Мы дали ему власть, чтобы он изменил нашу жизнь, и он сделал это – да так, что нам не грезилось даже в самых смелых мечтах. Он дал нам надежду. Лицо. Гордость. И победу – здесь нет ничего дурного. Он вернул нам то, что мы потеряли в прошлой войне; наше законное место.

– Значит, сейчас мы на своем законном месте?

– Разумеется, нет.

– Но, папа, разве ты не видишь, что все эти победы, агрессивные победы почти над каждой страной Европы, привели к… крушению? Неужели вы не понимаете? Мама, а ты?

В отличие от отца, который закрывался от нее непробиваемым панцирем самооправдания, броня матери слабела и трескалась – хотя и от жалости к себе.

– Крушение? Да, это крушение. Наша дочь права, дорогой. Это хуже. Катастрофа. В предыдущей войне у нас, по крайней мере, было перемирие; нас не захватывали и не бомбили. А теперь все пропало – даже наш сын. Нас оккупировали и оставили без еды и власти. Ничего не осталось. Мими права.

Хотя она до сих пор держала платок, ее глаза были сухими и смотрели на стоявшую у окна дочь.

Мими почувствовала, как в груди снова разгорается праведный гнев.

– А как же миллионы убитых и покалеченных: осиротевшие дети, которые видели такое, чего вообще нельзя видеть человеку? Разбитые жизни, за которые нам – да, нам, – держать ответ? Неужели вы не чувствуете стыда? Не думаете, что когда предстанете перед Всевышним, он может взыскать с вас за все это? И нечего кивать на СС. Мы тоже причастны.

Родители молчали. На Мими навалился груз усталости и грусти. Возможно, дело в возрасте. Может быть, с годами теряют способность принимать такие сокрушительные удары по личному и национальному самоуважению. Старость притупляет другие способности – так почему способность к самокритике должна быть исключением? Мими надеялась, что найдется бальзам, который залечит рану, уничтожит пропасть между ними. Быть может, это сделает время – но время работало против них. Она чувствовала, как отвращение нарастает и давит дочернюю любовь. Долг останется при ней, долг заботы – но это будешь всего лишь пресная, рутинная обязанность.

– Где твоя подруга? – спросила мать.

– Еще спит. Она очень слаба. Не думаю, что в ближайшие две недели она оправится.

– Так сколько она у нас пробудет?

– Мы уедем, когда она наберется сил.

– Если Эрик в плену, он, вероятно, скоро вернется домой – и ты должна встретить его дома.

Мими устало покачала головой.

– В Бреслау? И куда, по-твоему, я вернусь, мама? Теперь в Силезии почти не осталось немцев. Если Эрик жив, он, скорее всего, в каком-нибудь лагере в Сибири. Там мне нечего делать.

– И куда же ты пойдешь?

Мими вздохнула.

– Не знаю. У меня… Нет. Мне нужно это обдумать.

– Как хочешь.

– Но чем мы будем кормить… твою подругу?

Мими почти забыла, что отец находится в комнате.

– У тебя есть еда, папа.

– Если мы будем бережливы, нам ее хватит, но…

– …нельзя, чтобы твоя дочь и подруга, которая спасла ей жизнь, съели слишком много?

Четкие линии комнаты размылись, как будто на них смотрели сквозь прозрачный пузырь. Дождь забарабанил по оконной раме. Мими повернулась к отцу. Она ожидала увидеть уязвленную гордость, прикрытую железным самоконтролем. Вместо этого мышцы его лица расслабились, и по щеке покатилась слеза.

– Прости меня. Как я мог такое сказать? Милая, прошу тебя, пожалуйста, прости.

Мими подошла к отцу. Они положили друг другу руки на плечи и оперлись друг о друга, едва касаясь головами, ухо к уху. Мими почувствовала на руке слезу. Отец никогда не обнаруживал при ней сильных эмоций. Но близость требует времени и практики: условности держали их на расстоянии.

Они неуклюже разошлись, и отец вытер глаза.

– Я настаиваю, чтобы ты и Ева жили у нас столько, сколько захотите. Продукты найдем. У меня есть сигареты – нет, милая, я не начал курить, – которые можно обменять на еду. И близится лето, а значит, созреют овощи. У нас есть дом, а многие даже этим не могут похвастать. Так-то.

Теперь уже совершенно спокойный, отец бросил взгляд на карманные часы. Мими знала этот жест. Она не сомневалась, что отец использует его со своими клиентами, давая понять, что их время истекло и ему надо переходить к другим делам. Эмоции забыты, неприятные вопросы отложены до лучших времен. Будь в доме газета, он принялся бы читать ее с увлечением и сосредоточенностью человека, который любит порядок в мыслях и не терпит, чтобы его отвлекали. Отчасти Мими завидовала этому защитному механизму, позволявшему отцу взглянуть на собственную роль во вселенском зле, а уже через десять минут закрыться от последствий мощной броней. От этого Мими еще больнее ощущала собственную незащищенность. Нога ныла. Больше некуда было идти.

– Я поднимусь к Еве.

– На обед будет суп. Картофельный.

– Спасибо, мама.

Выходя из комнаты, Мими обернулась. Родители смотрели, как дождь струйками течет по створкам окна. Мать положила руку на плечо отцу. Он поджал губы, но никак не ответил на ее жест, продолжая закрываться непробиваемым панцирем.

Ливень продолжал стучать в окна и барабанить по крыше, когда Мими открыла дверь в чердачную комнату Евы. Голый паркет, единственная кровать и красивый шкаф красного дерева почти не поглощали звук, поэтому трудно было войти неслышно. Тусклую мрачность холодной, спартанской комнаты нарушали только белокурые волосы Евы на подушке. Она спала. Мими осторожно присела на кровать и взглянула на подругу. Последний год не прошел бесследно, оставив после себя ожоги – которые теперь заживали; обгоревшие волосы – тусклые и безжизненные; темные круги под глазами. Во сне живость, которая была визитной карточкой Евы, улетучивалась, и оставалось лицо женщины вдвое старше, увядшее и сухое. Не просыпаясь, Ева открыла глаза, снова закрыла их и повернула голову в другую сторону, обнаружив багровый, все еще закрытый коркой шрам над ухом.

Мими ждала. Она просидела так полчаса, радуясь возможности быть рядом со спящей подругой вдали от метаний, которые поджидали ее внизу. Несмотря на низкий потолок и узкое круглое слуховое окно, ощущение тесноты оставило ее, и она терпеливо сидела, вбирая домашние звуки и позволяя мыслям успокоиться. Мими пошевелилась, и Ева проснулась. Они улыбнулись друг другу, и Ева приподнялась на подушках.

– Конец. По радио выступал Дениц.

Ева с трудом высвободила руку из-под пухового одеяла и положила ее на ладонь подруги.

– Я думала, мы не доживем.

– Я тоже.

– Почему мы?

– Не знаю. Наверное, просто повезло.

Ева оторвала голову от подушки, но тут же уронила ее обратно.

– Такая слабость, что кажется, будто силы уже никогда ко мне не вернутся. А ты как?

Взгляд Мими блуждал по стене за кроватью.

– Думаю, так же. Да. Нет. Мои родители… Они мне не нравятся. Ужасно так говорить, да?

Ева сжала ее руку.

– Когда Дениц закончил, я рассказала им о том, что мы слышали от польки. Чего я ожидала? Шока? Ужаса? Мои ожидания не оправдались. Нежелания смотреть правде в глаза? Это уж точно. Признания вины? Ни намека. Думаю, я была готова, но… это стало разочарованием. Нет. Хуже. Я понимаю, что таких, как они, миллионы. Само собой, они сожалеют. Но сожалеют о том, что не победили. Даже зная то, что они знают сейчас, они готовы потерять память, если только мы снова окажемся на коне. Моим родителям, как и всем этим миллионами, не стыдно, потому что они думают, будто их это не касается. Возможно, срабатывает защитный механизм. Каково на старости лет узнать, что ты причастен к массовой резне? Возможно, признание требует времени, которого у тебя нет; времени, чтобы что-то изменить в себе, приобрести новый моральный компас. – Мими нарисовала пальцем круг на накрахмаленных простынях. – Только я не думаю, что дело в старости: по-моему, если обойти все зловонные подвалы разбомбленных городов Германии – или провести некоторое время в лагерях военнопленных – услышишь то же самое… «если бы только». Просто правда чересчур омерзительна. Согласна?

Ева пожевала внутреннюю сторону щеки.

– Думаю, еще слишком рано. А ты чересчур строга. Человеческие силы небезграничны. И тот факт, что все эти страдания и жертвы были ради чего-то чудовищно преступного, слишком тяжело принять – пока что. Рано или поздно придется посмотреть правде в глаза, но я понимаю, почему такие люди, как твои родители, не могут сделать этого сейчас. Не уверена, что я сама на это способна.

Мими положила другую руку на плечо подруги и без улыбки проговорила:

– Но тебе нечего стыдиться. Ты с самого начала понимала, кто он такой. Ты что-то делала, чтобы бороться с этим, – по крайней мере, делала то, что было в твоих силах. А я? Я обожала его.

– Ты тогда была ребенком.

– Но я и потом не отступилась. Я была такой же, как мои родители. Игнорировала насилие. Рассуждала о целях и средствах, не понимая, к чему ведет эта страшная фраза. А когда все-таки поняла, просто сбежала в Силезию, сидела там, изображая из себя хозяйку особняка. Читала; вот и все, что я делала. Как говорил Фома Кемпийский? Что-то вроде: «Когда придет Судный день, с нас спросят по делам… а не по прочитанным книгам».

– Но что ты могла сделать?

– Я могла гораздо больше. Или хотя бы что-нибудь – мне даже не хватило духу уйти из партии. Ты ведь не знала, что я была ее членом, да? Я вступила в ее ряды на шестнадцатый день рождения. Маленький гадкий секрет, который, несомненно, скоро откроется и ужалит меня. Даже когда я поняла, во что мы ввязались, я ничего не сделала. Тебе не приходилось встречаться с Мисси Васильчиковой? Она… вероятно, была – скорее всего, ее уже нет в живых, – русской, которая на волне белой эмиграции осела в Германии. Ее сестра – княжна Татьяна Меттерних, муж которой, Пауль, владеет… владел… огромным поместьем недалеко от нас, в Судетской области. Эрик хорошо его знал, и в начале войны они с женой приезжали к нам на выходные погостить. Мисси – чудесный человек: красивый внешне и внутренне. Они были очень дружны с Адамом фон Троттом и уже тогда строили планы, пытались что-то изменить. Не верится, что она выжила, ведь она наверняка была замешана в покушении на Гитлера. В те выходные она попросила меня помочь. Я отказалась. Точнее, я ничего не сделала. Почему? Мне было страшно. Я только говорила об этом с теми, кому могла доверять, и качала головой… но ничего не делала. Ничего. Мне так стыдно.

Наступило молчание. Мими чувствовала руку подруги у себя на плече и была благодарна за это.

– Что же ты будешь делать теперь? – спросила Ева.

– В ближайшие несколько недель? Поживу здесь, с тобой, пока ты не поправишься… а потом… не знаю. Может быть… Нет. А ты?

– Ни у меня, ни у тебя нет дома, в который можно было бы вернуться. Не знаю. Поеду куда-нибудь, где есть американцы, а не русские. Британцы слишком хорошо воспитаны – и слишком бедны для такой старой развратницы, как я. А французы слишком обозлены. Может быть, найду себе красавчика янки и буду рожать ему детей в Нью-Джерси.

Ева рассмеялась, но смех перешел в кашель. Мими протянула подруге стакан воды, и, сплюнув туда, Ева опять откинулась на подушки, тяжело дыша, превозмогая боль в легких. Она задумчиво посмотрела на Мими.

– Ты хочешь попробовать найти его, верно?

Мими кивнула.

– Что ты рассчитываешь?..

– Что я рассчитываю найти? Не знаю. Могу только догадываться. Который месяц гадаю. Я прокрутила все возможные сценарии. Жена. Живая жена. Мертвая жена. Дети. Он погиб. Пропал без вести. Этот вариант интересен возмутительной небрежностью: растеряла обоих, и мужа, и любовника. Он рад меня видеть. Он меня игнорирует. Холод. Жар. Вина. Объяснения. Возможно, самосуд. Это безумие – но если я этого не сделаю, то, кажется, сойду с ума. Забавно, правда? Я никак не ожидала от себя такой одержимости. Я не могу выбросить его из головы. С тобой такое бывало?

– Нет. Такого нет. От некоторых мужчин я сходила с ума – но они обращались со мной, как с дерьмом… и я поняла, что они… сами дерьмо. Мне просто нужен такой человек, чтобы был со мной милым. Готовил для меня, когда мне плохо, как сейчас. Был моим другом.

– Как раз мой случай: муж был моим другом, заботился обо мне, любил меня, был нежным и добрым. Но я хочу большего, а ты – меньшего. Я мечтаю о нем во сне и наяву, о нашем сексе. Это как боль. Даже когда мы, замерзшие, голодные и больные, ехали в поезде, я думала о нем. О том, как мы трахались. Это пройдет. Уверена, такое проходит. Но это такие сильные желания, что от них больно. С другой стороны, я почти не знаю его. По крайней мере, не знаю многих важных вещей. Только имя и где он живет. Мы не обращали внимания на все это; просто оставляли в стороне. Странно звучит? Это в самом деле странно. Но тогда нам так не казалось. Думаю, это позволяло нам быть безответственными. Мы как будто окунались в забвение – в невинность. Само собой разумеется, у него есть жена. Наверное. Хотя я надеюсь, что нет. Нужно держаться за эту мысль. Кстати, о самообмане. – Мими криво улыбнулась и сжала руку Евы. – Я определенно могу дать фору старым развратницам, верно?