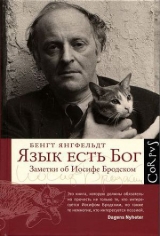

Текст книги "Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]"

Автор книги: Бенгт Янгфельдт

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)

Путь Бродского к мастерству был намного более длинным и извилистым. Выучить новый язык после пятнадцати лет вообще трудно, тем более для человека, прожившего первые тридцать два года в моноязычной культуре. Поэтому Бродский так никогда и не достиг в английском уровня Набокова или Конрада. Он поглощал книги и словари, и с годами его знания английского языка стали воистину впечатляющими. Но всем богатством английской идиоматики он так и не овладел – ни устно, ни на бумаге.

Возможно, дело было отчасти в отсутствии психологической подготовленности. Тогда как западные дети поколения Бродского ездили в Англию на летние курсы (или, по крайней мере, имели возможность совершить такую поездку), советские дети о посещении чужой страны не могли и мечтать. Что касается встречи с чужим языком, заметил Бродский, то «русский человек… обстоятельствами жизни к этому не подготовлен».

Его первой встречей с английским можно считать встречу с Оденом. До того он почти не слышал живой английской речи и потому с трудом понимал, что тот говорил, – тем более что Оден говорил на «british English, но сдобренном трансатлантическим соусом», и очень быстро. «То есть словарный запас у меня был достаточный, может быть, – рассказывал он мне, – но опыта звучания языка, опыта интонации, разнообразных интонаций, а язык это именно разнообразные интонации, у меня совершенно никакого не было». Когда спустя несколько недель после встречи с Оденом он впервые услышал из уст Стивена Спендера оксфордский английский с его «феноменальным благородством звука», он был ошеломлен. «Я помню свою реакцию, – рассказывал он, – я чуть не обмер, я просто был потрясен! Физически потрясен!»

Бродский был и остался англофилом, Англия и Оден были для него синонимы. Хотя он прожил двадцать четыре года в США, английское произношение осталось его идеалом. Однако, как ни старался, он не мог избавиться от своего тяжелого русского акцента. В частной обстановке это не имело значения, но на публике последствия могли быть катастрофическими – люди просто не понимали, что он говорит. Хелен Бенедикт, нарисовавшая, может быть, лучший литературный портрет Бродского [12]12

Helen Benedict. «Flight from Predictability: Joseph Brodsky», Portraits in Print. New York, 1991.

[Закрыть], рассказывает о его выступлении в Нью-Йорке, где он, нервничая, «стал читать несколько стихов по-английски… но читал слишком быстро и делал слишком много ошибок в произношении, чтобы публика его поняла. Время от времени он обрывал чтение посередине предложения и с жестом нетерпения или отчаяния проводил рукой по лысеющей голове».

Сам я четко помню доклад, прочитанный Бродским на симпозиуме о «высококачественной литературе», устроенном Шведской академией в 1991 году. Он читал так нервно и быстро, что было совершенно невозможно понять, что он говорит. Руки судорожно искали карманы пиджака, то попадая, то проскальзывая мимо, он потел и говорил все быстрее и быстрее, что усилило и просодические недостатки произношения, и русский акцент. После доклада и вежливых аплодисментов воцарилась неловкая тишина: никто не мог задать ни одного вопроса, так как никто не понял, о чем был доклад.

По пути в гостиницу Бродский явно испытывал облегчение от мысли, что все уже позади. Осознав, что представление было не из лучших, он пошутил: все-таки оно было понятнее, чем доклад, с которым он выступил годом раньше в Британской академии в Лондоне. Доклад должен был передаваться по Би-би-си, но передачу отменили – выступление звучало совершенно невразумительно. По словам Исайи Берлина, который был среди публики, Бродского «никто не понял».

Косноязычие Бродского объяснялось не только его акцентом и просодией, но и тем, что любое публичное выступление было для него связано с колоссальным напряжением. С одной стороны, он хотел делиться своими стихами и идеями, с другой – испытывал чувство большого дискомфорта, выступая на публике; Аллану Майерсу он признался, что перед докладом в Британской академии «страшно паник<овал>». И оттого говорил не только слишком быстро, но и слишком отрывисто. Кстати, с выступлениями по-русски дело обстояло примерно так же. Нобелевская лекция, которую он прочел по-русски, звучала не намного четче, чем доклад о «высококачественной литературе».

Бродский сам прекрасно осознавал недостатки своего устного английского. «У меня есть сомнения по поводу моего произношения, и главным образом это мне мешает», – ответил он на вопрос, почему не выступает чаще с чтением стихов по-английски.

Недостатки в произношении сопровождались, особенно поначалу, грамматическими ошибками, типичными для русскоговорящего человека: трудностями с временами глагола и употреблением определенного и неопределенного артикля. Заголовок данной главы, «From Russian with Love», – дарственная надпись Бродского Дэниэлу Вайсборту на сборнике «Остановка в пустыне» – является примером именно такой ошибки: должно быть, разумеется, «a Russian».

Посвящение датировано 29 ноября 1972 года, то есть оно сделано всего через пять месяцев после высылки из Советского Союза; таких элементарных ошибок мы почти не найдем у Бродского впоследствии. На самом деле он освоил письменный английский с удивительной быстротой, и его зрелая проза – образец интеллектуальной остроты и ясности и стилистической элегантности. (Я имел возможность читать его вещи в первом варианте, до редакторской правки, и могу свидетельствовать о блестящем обращении Бродского с английским языком.) Это – что касается прозы.

С поэтическим творчеством Бродского по-английски все было сложнее – тем более что он весьма неохотно принимал во внимание советы других. Если его эссе были широко признаны как шедевры, то написанные по-английски стихи вызывали в лучшем случае осторожную благосклонность, в худшем – прямое неприятие; безоговорочно положительных оценок почти не было. Это касается в равной степени как автопереводов, так и стихов, написанных прямо по-английски. Пока Бродский был жив, критика была большей частью умеренной, но после его смерти даже некоторые друзья и поклонники стали публично выражать свои сомнения. «Как могли его понять те, кто не читал его по-русски, по его английским стихотворениям? – спрашивал Исайя Берлин и сам же отвечал: – Совершенно непонятно. Потому что не чувствуется, что они написаны великим поэтом… Поэт может писать только на своем языке, на языке своего детства». «У него был не слишком хороший слух к звуку английского языка, к его настоящему звучанию, – сказала Сьюзен Зонтаг, которая однажды, в ответ на мой осторожно высказанный скептицизм по поводу английских стихов Бродского, отозвалась словами: – Конечно, это не стихи – это стишки». Чеслав Милош подчеркивал, что поэт не должен писать стихи не на своем языке и сам он этого не делает (хотя под конец жизни и стал переводить свои стихи на английский). И поэт Роберт Хасс, переводчик Милоша, считал, что, читая Бродского по-английски, «как будто бродишь среди руин благородного здания».

Однако и при жизни Бродского появлялись резко отрицательные отзывы. Примером может служить рецензия английского критика Кристофера Рида на третий поэтический сборник Бродского на английском языке, «К Урании» («То Urania»), вышедший в 1988 году. Она была опубликована в видном журнале «London Review of Books», и содержание ее было столь же убийственным, как и название «Великая американская катастрофа». Бродский долгие годы занимал, пишет Рид, некоторую среднюю позицию между русским и английским, «в той нейтральной зоне, которая называется „переводная литература“», но, поскольку он стал писать по-английски и переводить собственные стихи, он должен примириться с тем, что его судят по качеству итоговых текстов. Суд самого Рида беспощаден: «У Бродского явные проблемы не только с временами глагола, но и с предлогами, союзами, порядком слов, родительным падежом и со многими другими мелочами, которые не так легко обозначить грамматическими терминами». Бродскому надо в первую очередь «натренировать слух, если он хочет преуспеть в английской поэзии», – теперь же дела обстоят так, что «отсутствие слуха» вредит и его автопереводам, и стихам, написанным по-английски. Но и помимо языка Рид предъявляет Бродскому ряд претензий, в том числе «интеллектуальное нетерпение», заставляющее его «высказывать спорные мнения высокопарно непререкаемым тоном». Однако главный упрек касается именно обращения с английским: «Может быть, уже слишком поздно уповать на то, чтобы кто-нибудь – коллега, редактор или обыкновенный литературный поденщик – взялся помогать этому человеку или предупреждал его о риске, на который он идет».

Вскоре после смерти Бродского британский коллега Рида поэт Крейг Рейн похожим образом раскритиковал посмертно изданные книги Бродского – поэтический сборник «So Forth» и сборник эссе «О скорби и разуме». Название рецензии в «Financial Times» звучало не менее грозно, чем у Рида: «Репутация, подвергнутая инфляции». Рейну английская проза Бродского так же мало нравится, как и его поэзия, которой присущи «неуклюжесть», «болтливое отсутствие ясности» и «водянистость» [13]13

В оригинале использован литературный термин padding, которым обозначается прием заполнения пустот в произведении общими фразами.

[Закрыть]. Так же как Рид, Рейн не ограничивается критикой одной лишь формы. Бродский, на его взгляд, «высокомерен и банален» (как мыслитель) и «малокомпетентен» (как критик). Общая оценка, которую Крейг Рейн выставляет Бродскому: «посредственность мирового масштаба».

Самая острая критика шла главным образом с британской – не американской – стороны, и хотя она не осталась без ответа, многие из поклонников Бродского присоединились к Риду и Рейну, несмотря на резкость их нападок. Аллан Майерс, например, признался, что он вынужден согласиться с Рейном, «хотя и скрепя сердце», а такой благосклонно настроенный критик, как Джон Бейли, осыпавший похвалами сборник эссе «Меньше единицы», отнесся весьма отрицательно к поэтическому сборнику «So Forth». Попытка Бродского стать «американским и европейским поэтом» была, считает Бейли, «героической», но «обреченной»: «Муза беспощадна» и «должна отвергать и самые грандиозные попытки, если они не удаются». «Бродский не является великим поэтом по-английски, а великим русским поэтом», – выносит суд читающий по-русски Бейли. Даже американские критики, обычно более терпимые в отношении обращения с английским языком, считали, подобно Сьюзен Зонтаг, что проблемы Бродского заключались в недостаточно чутком слухе к английскому языку. Согласно поэту Уильяму Уодсворту, в 80-е годы бывшему студентом Бродского в Колумбийском университете, у поэта «слух должен быть абсолютным», а «английский слух Иосифа по вполне понятным причинам абсолютным не был». Другой поэт, Чарльз Симик, в целом весьма положительно относившийся к Бродскому, в рецензии на сборник «Collected Poems in English» (2000) возражал против его paddings, которые часто звучат «неидиоматично и попросту неуклюже»: «У Бродского абсолютный слух по-русски, но это не касается многих из его переводов и стихов, написанных им по-английски».

Как бы ни справедлива была эта критика, часть ее следует отнести к тому, что Бродский – поэт новаторский, смелый, ищущий новые средства выражения. Нападая на него за широкое использование просторечий и сленга, за неидиоматичность, перегруженность аббревиатурами и игрой слов, за злоупотребление анжамбеманами, англоязычные критики не знали, что этими чертами отмечены и русские стихотворения Бродского (за что, кстати, он нередко подвергался атакам со стороны русских критиков). Так же как в своем русском поэтическом творчестве, Бродский стремился испытывать и по возможности раздвигать границы английской поэтической речи. Другое дело, что эта работа не всегда венчалась удачей.

Особенно раздражали английских критиков анжамбеманы Бродского, которые они воспринимали как «потенциально более разрушительные» по-английски, чем по-русски. Пример его сногсшибательной порою техники – перенос (анжамбеман) на другую строку сразу после артикля the и выставление к нему рифмы в следующей строке:

The last of hot-bed neu-roses, hearing the

faint buzzing of time's tsetse…

(«Sextet», 1976)

По-русски его анжамбеманы часто еще более радикальны – как в следующем примере, где в позиции рифмы стоит предлог под ударением:

Полдень в комнате. Тот покой,

когда наяву, как во сне, пошевелив рукой,

не изменить ничего.

(«Полдень в комнате», 1978)

Примеров подобного напряжения между синтаксисом и размером в поэзии Бродского уйма.

В какой степени английский язык позволяет такого рода радикализм, трудно судить тому, для кого этот язык не родной. Не исключено, однако, что неприятие этих сторон поэтики Бродского было вызвано среди прочего и общим скептицизмом по отношению к возможностям иностранца заняться обновлением поэтических средств несвоего языка.

Глубже всех размышлял об «английском Бродском» и его переводческих принципах Дэниэл Вайсборт, британец, десятилетиями занимавшийся вопросами поэтического перевода и сам переводивший Бродского на английский. Вайсборт частично согласен с критиками – он считает, что Бродский совершил «роковую ошибку», вмешиваясь в работу над переводом своих стихов. Тем не менее английские версии стихов Бродского создают, по мнению Вайсборта, «слышимые звенья между двумя языками», и только время покажет, какое воздействие они оказали на английскую поэзию. Издание «Collected Poems in English» может оказаться «бомбой замедленного действия», но уже сегодня оно «дает тем, кто не говорит по-русски, уникальную возможность прочитать одного из величайших русских поэтов на языке, являющемся не его собственным».

Свободный человек не винит никого

Когда в 1987 году Бродский был награжден Нобелевской премией, один журналист с Би-би-си попросил меня объяснить, в чем причина популярности Бродского в Швеции. Я ответил, что популярность и даже авторитетность поэта – не результат Нобелевской премии, что шведские читатели и критики высоко оценивали его творчество задолго до этой награды и что объяснение тому – то обстоятельство, что Бродский ввел в шведскую культуру «духовные коррективы»; то есть он предлагает иерархию ценностей, которую большинство интеллектуалов считают правильной, но стесняются провозгласить сами.

Не знаю, был ли я прав, но знаю, что меня подтолкнуло к этой идее: эссе Чеслава Милоша, прочитанное мною давно. В этом эссе, «Современная русская литература и Запад», Милош говорит, что произведения Пастернака и Солженицына в каком-то смысле «судят» всю современную литературу, «вводя заново иерархию ценностей, отречение от которых угрожает человечеству безумием… они восстанавливают четкое разграничение между тем, что является серьезным в жизни, и тем, что считают серьезным люди, с жиру бесящиеся [по-русски в оригинале]».

В этой статье есть и строка о Бродском. Милош цитирует два фрагмента из воспоминаний Александра Вата, польского поэта и мыслителя, проведшего несколько лет в советской ссылке. Ват писал – еще в 1963 году – с большой проницательностью о том, как «патерналистический терроризм Сталина довел несколько поколений советских людей до уровня индейцев племени гуарани в иезуитской коммунистической республике восемнадцатого века», и далее:

Для того, чтобы освободить себя от наследия Сталина в своих душах, они должны сначала «избавиться от врага»; как змея весной сбрасывает кожу, они должны сбросить не только мысли о сталинизме, коммунизме, ревизионизме, а сами эти слова. В этом смысле свободными являются не Вознесенский, Евтушенко или Тарсис, а такие люди, как поэт Иосиф Бродский, как Солженицын в «Матренином дворе», как Терц-Синявский в его последних (неполитических!) произведениях [14]14

Перевод с английского автора.

[Закрыть].

Политическая мысль за первую половину двадцатого века до того «исказилась» и «развратилась», что надо сначала «вырвать ее вместе с корнями из своей души, чтобы приготовить почву для политического мышления – здорового, гуманного, – что составляет virtú [15]15

Доблесть (ит.).

[Закрыть]свободного гражданина». Разумеется, политические восстания, и особенно политические восстания духа, нужны, но лично Ват видит надежду России не в них, а «в самой жизни, в умении существовать в крайне чужом духовном пространстве».

В автократическом государстве мысль о – и нужда в – иерархии диктуется строем самого государства. «Определенное преимущество тоталитаризма заключается в том, – пишет Бродский, – что он предлагает индивидууму некую личную вертикальную иерархию с совестью во главе». Когда государство – особенно государство с потугами на всеведение и всемогущество – пытается навязать человеку свою систему ценностей, всегда есть опасность, что тот ответит тем же мышлением, только вывернутым наизнанку; на самом деле, это то же самое, как принять игру, уровень и правила которой установлены противником. Даже если человека не лишат свободы физически, он может невольно стать духовным пленником системы, с которой борется; примеров такого плена – тьма. Поэтому ключевое слово в вышеприведенной формулировке Бродского – личная.

В обществе советского типа можно, по существу, играть только две роли: быть советским или антисоветским, но человек всегда определяется по степени «советскости». Если он не проявляет ни одного из этих качеств, он будет рассматриваться скорее как враг, чем как друг, ибо выпадает из общепринятых норм. «Это – как выбирать между двумя видами сосисок, когда ты на самом деле хочешь поесть рыбы», – говорил мне Бродский в интервью 1987 года.

Речь идет, другими словами, о независимости, об автономии; об отказе от ценностей, навязанных извне, для того чтобы создать и сформулировать свои собственные. Человек с таким подходом не борется с системой или иерархией противника активно; его сила в том, что он пытается быть самим собой: человеком, индивидуумом, а не слугой.

«Тревожит в антитоталитаризме то, – пишет польский поэт и эссеист Адам Загаевский, – что один из самых богатых источников его силы – его высочайшее духовное напряжение – зависит от того, что он сосредотачивает все зло мира в одном месте: в тоталитаризме». Антитоталитаризм превращает человека в ангела, лишив его и зла, и вины. Зло и вина – всегда удел государства, которое он винит во всем. Антитоталитаризм имеет с мишенью своей критики то общее, что заставляет человека отказаться от мысли о «жизни в противоречии», как это определяет Загаевский, становясь таким образом зародышем новой утопии, еще одной разновидности мессианства.

Подход, предложенный Бродским и Загаевским, более скромный, ибо не предполагает, что противник системы в моральном отношении стоит выше своего врага, ибо видит корни зла в самом человеке, в самом человеческом роде: в конце концов, политические системы созданы человеком. «Мы должны победить тоталитаризм мимоходом, – пишет Загаевский, – по пути к чему-то большему…»

Бродский – не политический писатель, но благодаря его биографии и особенностям родины творчество его стало политическим фактом. Защищая достоинство своего ремесла, он бросил вызов системе, желающей поставить себе на службу и ремесло, и самого мастера. В стране, где слово узурпировано государством, любое неофициальное слово воспринимается как вызов, как политическая угроза. В таком обществе всё политика – и слова и молчание в равной степени. (В этом проявляется, кстати, определяющая разница между царской и советской Россией, метко подмеченная Владимиром Набоковым в одной из его «Лекций по русской литературе». Он пишет: «Живописцы, писатели и композиторы прошлого века были совершенно уверены, что живут в стране, где господствует деспотизм и рабство, но они обладали огромным преимуществом… перед своими внуками, живущими в современной России: их не заставляли говорить, что деспотизма и рабства нет».)

Состояние, которое мы называем изгнанием

В эссе «Состояние, которое мы называем изгнанием» Бродский пишет, что нужно, разумеется, говорить об угнетении в тоталитарном обществе. «В этом наша ценность для свободного мира: в этом наша функция». Но добавляет он,

возможно, наша большая ценность и более важная функция – в том, чтобы быть невольной иллюстрацией удручающей идеи, что освобожденный человек не есть свободный человек, что освобождение – лишь средство достижения свободы, а не ее синоним.

И еще:

Однако если мы хотим играть бОльшую роль, роль свободных людей, то нам следует научиться – или, по крайней мере, подражать – тому, как свободный человек терпит поражение. Свободный человек, когда он терпит поражение, никого не винит.

Суть аргументации Бродского в том, что освобожденный человек не есть автоматически человек свободный, – так же, можно добавить, как человек, лишенный внешней свободы, не обязательно мыслит несвободно. «Я думаю, что поэту политическая свобода или ее отсутствие не особенно важны в той мере, в какой отсутствие свободы не угрожает его физическому существованию», – утверждал Бродский в интервью с Томасом Венцловой. Степень внутренней свободы не зависит в первую очередь от общества, в котором живешь, хотя предпочтительно, разумеется, чтобы рука государства не слишком часто била тебя по голове; однако избиению во время допроса в одном обществе иногда соответствует относительная невидимость врага в другом. В государстве, где, согласно Бродскому, «прелюбодеяние и посещение кинотеатра суть единственные формы частного предпринимательства», одно из проявлений свободы – «противостояние государству». Было бы, однако, ошибкой ставить знак равенства между злом и государством. Государство есть лишь выражение зла, истоки которого следует искать ближе. К этой мысли Бродский вернулся в полемике с Вацлавом Гавелом («Письмо президенту», «The New York Review of Books», 1994, 17 февраля). Поводом послужило выступление чешского президента в Университете им. Джорджа Вашингтона, опубликованное затем под заголовком «Посткоммунистический кошмар», в котором он описывает «неудобство», испытанное некогда его друзьями и знакомыми при встрече с ним, врагом государства, на улице. Гавел делает вывод, что друзья избегали его, боясь, как бы им самим не досталось, но Бродский видит этому поведению другое объяснение:

Так ли вы уверены, что вас избегали те люди там и тогда только по причине неловкости и страха «потенциального преследования», а не потому, что вы, учитывая кажущуюся стабильность системы, были списаны ими? Уверены ли вы, что, по крайней мере, некоторые из них не считали вас попросту меченым, обреченным, человеком, на которого глупо было бы тратить много времени? Не думаете ли вы, что вместо или наряду с тем, что, являясь неудобством (как вы настаиваете), вы также были удобным примером неправильного поведения и таким образом источником значительного морального удовлетворения, в том же роде, как обычно больной является для здорового большинства? Не представлялось ли вам, как они говорят вечером своим женам: «Сегодня я видел на улице Гавела. Он конченый человек».

По мнению Бродского, друзья и знакомые Гавела «списали его», так как руководствовались теми же «релятивизмом и корыстью», которые помогают им справляться в новом обществе, в новых условиях с новыми правилами игры.

Для Гавела его личный пример – первое звено метафоры: так же как его друзья испытывали «неудобство» перед ним, западные страны теперь чувствуют «неудобство» по отношению к «посткоммунистическим государствам». Поэтому они поворачиваются к действительности спиной, а это может привести к катастрофическим последствиям.

Бродский возражает, что метафора неправильная: ни коммунистический, ни посткоммунистический «кошмар» не причиняют никому «неудобства», так как они помогали и помогают западному миру «искать и находить причину зла вовне». И для тех, кто жил в этом кошмаре, и «особенно для тех, кто боролся с ним», кошмар этот был по той же причине «источником значительного морального удовлетворения». Может быть, продолжает он, настало время

соскоблить термин «коммунизм» с человеческой реальности Восточной Европы, дабы можно было признать в этой реальности то, чем она была и остается, – зеркало. Ибо человеческое зло всегда является таковым. Географические названия или политическая терминология дают не телескоп или окно, но отражение нас самих: человеческого негативного потенциала… то, что вы называете «коммунизмом», было человеческим падением, а не политической проблемой. Это была человеческая проб-лема, проблема нашего вида, и потому она имеет затяжной характер.

Лучше всего признать, пишет Бродский дальше, что в нашем веке произошел «чрезвычайный антропологический оползень, независимо от того, кем или чем он вызван». И он возвращается к мысли, выраженной им не раз, о том, что катастрофы, постигшие человечество в двадцатом веке, не суть ошибки или заблуждения, а «первый крик массового общества: крик, так сказать, из будущего планеты».

В другом конце перспективы Бродский видит Руссо с его теорией о благородном дикаре и о человеке, испорченном институтами общества. Вместо того чтобы винить институты, нужно исходить из того, что человек, попросту говоря, опасен: такое понимание сделало бы возможным строительство общества, основанного на менее самольстящей основе, нежели существующее. Строить общество, исходя из предположения, что человек зол, в любом случае умнее, чем исходя из обратного.

Гражданин

Хотя Бродский считал, что политика – «самый нижний уровень духовной жизни» (мысль, которую он развивает в Нобелевской лекции), и рассматривал политические процессы с более глубокой, экзистенциальной, и более длинной, исторической, перспективы, он очень интересовался политическими и социальными вопросами. У него из кармана всегда торчал свежий номер «International Herald Tribune», он с любопытством следил за новостями по телевидению и был полон идей о решении самых разных проблем. «До тех пор пока государство позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства», – говорил он в Нобелевской лекции. Но хотя такое право есть, к этому не надо стремиться, ибо писатель, который высказывается по политическим вопросам, всегда идет на риск – и не только физически, но и профессионально, поскольку это угрожает девальвацией средствам выражения. Политические лозунги вроде «Долой советскую власть!» компрометируют и язык и писателя, такое заявление «банально и одномерно», тогда как «поэзия имеет дело с куда более сложной моделью мира и языка». Поэт должен бороться с системой не своими идеями, а своим языком, отличающимся в корне от языка государства.

Несмотря на опасность эстетического свойства, Бродский не раз оказывался замешан в политическую реальность, и не только словом, но и делом. Так, например, он прятал советского танцора Александра Годунова, сбежавшего во время гастролей Большого театра в Нью-Йорке в 1979 году, от КГБ и средств массовой информации, связал его с адвокатом и сам служил переводчиком в беседах с американскими иммиграционными властями. Он писал письма конгрессменам, подписывал воззвания и сочинял статьи по разным злободневным вопросам. В 1980 году в статье «Играя в игры» («Playing games») он призвал к бойкоту Московской олимпиады, а в 1993-м раскритиковал в «New York Times» кажущуюся ему аморальной пассивность США по отношению к боснийской войне. В некоторых случаях он реагировал поэтическим словом, как в «Стихах о зимней кампании 1980 года» (о советской оккупации Афганистана) и в написанном по-английски стихотворении «A Martial Law Carol» (по поводу военного положения в Польше, объявленного в декабре того же года). В этом варианте «Рождественской песни» виновниками крушения восстания против коммунистического режима выступают не только танки, но и западные банки. Против таких противников язык не способен на многое, но он в любом случае лучше слез, лучше, чем только сострадание. Конечная строфа гласит:

Powerless is speech.

Still, it bests a tear

in attempts to reach,

crossing the frontier,

for the heavy hearts

of my Polish friends.

One more trial starts,

One more Christmas ends.

Речь слаба – на кой

им бессильный стон?

Я хотя б строкой

перейду кордон

и коснусь сердец

тех, кто в Польше ждёт.

Рождеству конец.

Трибунал грядёт.

(«Рождественская песенка военного положения», перевод В. Куллэ)

К Польше Бродский всегда питал особые чувства, он был знатоком польской поэзии, переводил с польского, и в «коммунистическом лагере» Польша была окном за Запад: в польском переводе можно было еще в пятидесятые и шестидесятые годы читать вещи, которые никогда не печатались в СССР. У Бродского было и много польских друзей, в том числе литературоведы и писатели Анджей Дравич и Виктор Ворошильский, которые оказались в тюрьме во время военного положения и которым стихотворение посвящено. Бродский не ограничился протестом на бумаге – он закрыл свой счет в «Chemical Bank», который давал ссуды польскому правительству. И сознание беспомощности слов заставило его в разговорах с друзьями на полном серьезе обсуждать формирование международной бригады, как во время испанской гражданской войны в 1936 году. Подобное решение он предлагал и для Афганистана, несмотря на скептическое отношение к мусульманскому миру. В обоих случаях речь шла о великой державе, которая позволяла себе топтать маленький народ: «Пусть афганцы – племенной, отсталый народ, но порабощение тоже не соответствует моей идее революции».

Польские друзья Бродского говорили, что его стихотворение облегчило груз, лежавший у них на сердце и укрепило их волю к сопротивлению. Но борьба Бродского за дело Польши имела последствия и в США, где многие левые ставили знак равенства между гнетом в коммунистических странах и при латиноамериканских диктаторских режимах. Зимой 1982 года состоялся большой митинг в Нью-Йорке в поддержку польской «Солидарности». Среди выступающих были Гор Видал, Э.-Л. Доктороу, Курт Воннегут, Поль Робсон, Аллен Гинзберг, Сьюзен Зонтаг, Пит Сигер и другие представители американского левого истеблишмента. Плюс Бродский, приглашенный как представитель русской литературы в изгнании.

Главной целью митинга было выражение солидарности с «Солидарностью», но некоторые участники воспользовались случаем для того, чтобы осудить действия США в Центральной Америке, уподобляя их советской политике в Восточной Европе. Увольнение Рейганом 11 тысяч авиадиспетчеров, участвовавших в забастовке, сравнивали с подавлением профсоюзного движения коммунистическим режимом в Польше. Когда слово взяла Сьюзен Зонтаг, публика ожидала чего-то в том же духе. Но Зонтаг, которая одно время была близко связана с Бродским, оказавшим на нее сильное влияние, сделала шокирующее заявление о том, что в течение тридцати лет заблуждалась политически и что правду о коммунизме следовало читать не в (леволиберальном) журнале «Nation», а в (консервативном) «Reader's Digest». Что же до сходства между режимами в Польше и центральноамериканских странах, то оно существует – однако формула, которую Зонтаг предложила, не всем понравилась: «Коммунизм – это фашизм с человеческим лицом».