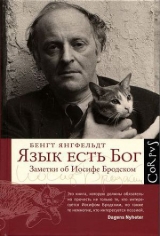

Текст книги "Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]"

Автор книги: Бенгт Янгфельдт

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)

И.Б.Да, писать было весело. Во-первых, я люблю шуточные стишки. Во-вторых, мне нравилось сводить вместе весь этот материал: в каком-то смысле он заготовлен для тебя самой историей. Надо только найти забавные рифмы. Для человека, любящего язык, как я, это все в радость. Я помню, как и почему начал писать это стихотворение. Я был в Англии и решил написать такой английский стишок: с языковой игрой, что-то в юмористическом духе. Я всегда носился с этой идеей, и мне хотелось бы прожить достаточно долго, чтобы закончить это стихотворение – хотя бы добраться до сорокового года, моего года рождения. В этом есть смысл: новое поколение крайне мало знает о прошлом, оно не знает даже истории двадцатого века. И я подумал: почему бы не подать эту историю так, чтобы было занимательно. Я на самом деле думал об этом как о шоу. Для актера, или двух актеров, такое действо со слайдами – так люди будут что-то узнавать про прошлое.

Б.Я. Когда мы в последний раз с вами говорили, вы сказали, что у жизни в изгнании есть свои плюсы: «человек в течение своей жизни оказывается в положении своих книг». Это было еще до Нобелевской премии, и вот теперь вы ассоциируетесь уже не с книгой, а с бюстом на полке. Вы не боитесь канонизации, которая почти неизбежна после этого?

И.Б. Есть такая опасность. Боишься, что премия станет чем-то вроде поцелуя Иуды. Все это вторгается в твою жизнь. Прошлый месяц пошел псу под хвост. Но, думаю, это ненадолго, шум утихнет, и я вернусь к нормальной жизни. Я соскучился, я вовсе не кокетничаю, хочу вернуться к преподаванию. Меня вполне устраивало мое положение, когда все оставили меня в покое. А сейчас меня осаждает пресса, не только здешняя, а еще и люди из России. Чувствуешь себя как где-нибудь на рынке в Европе, когда к тебе подходит цыганка, хватает за рукав и говорит: «Дай погадаю». У меня ощущение, что вторгаются на мою территорию. Мне нравится быть несколько в стороне – полагаю, это самая верная позиция для человека, пишущего стихи. Быть отвергнутым, изгоем, человеком вне закона.

Б.Я. Выгодное положение!

И.Б. Для меня всегда было так. Я просто хотел, чтобы не лезли в мою жизнь, и в течение пятнадцати лет мне это удавалось. А сейчас все это под угрозой. Весь мир – нет, конечно не весь мир, – но множество людей пытаются влезть в мою жизнь, надо много сил, чтобы этого не допустить. Но вы спрашивали о книгах. Мое отношение к тому, что я делаю, к тому, что будет со мной как писателем… думаю, писателю ничего не грозит. Я так и буду записывать на бумаге какие-то свои мысли. Я тут даже сказал себе, что не собираюсь работать больше, чем раньше. (Смеется.)Я ведь понимаю: все сейчас от меня чего-то ждут. Но, право слово, я не хочу подстраиваться под чьи-то представления о себе, я должен быть тем, что я есть.

Б.Я. Быть в стороне. Вы должны быть в стороне, иначе…

И.Б. Ну да, иначе станешь общественным достоянием, а у меня нет ни малейшего намерения становиться чем бы то ни было.

Б.Я. Если взглянуть на вручение вам Нобелевской премии не только как на признание ваших поэтических достижений, но признание всей русской культуры, как бы вы это сформулировали?

И.Б. Очень просто: это признание моего поколения в русской литературе, в русской поэзии. Не только моего поколения, а определенной группы поэтов, где я лишь один из многих. Все, что я пытаюсь сказать: моя команда победила.

Б.Я. То есть ваша и победа других – скажем, Ахматовой, которая была одним из ваших учителей и очень много для вас значила…

И.Б. Если формулировать так, то вместе со мной победили, как минимум, пять поэтов, живших в этом веке: Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Уистан Оден и Роберт Фрост. Без них я бы не состоялся как писатель, как поэт. Просто меня бы было намного меньше. Они – мои учителя. «Учителя» – неточное слово: они ведь дали мне жизнь как поэту. Это тени, которые всегда со мной… Бенгт, я ведь сейчас цитирую речь, которую пишу. (Смеется.)

Б.Я. Думаете ли вы, что когда-нибудь у вас выйдет сборник в Советском Союзе?

И.Б. Так или иначе меня опубликуют в России. Опубликована подборка в «Новом мире», так что количество моих стихов, напечатанных в России, приближается к десятку. Доведется мне увидеть сборник своими глазами или нет, не важно. А то, что он выйдет, – это совершенно неизбежно, как смерть. Честно говоря, мне это не очень интересно. Что мне интересно – это быть в состоянии писать… У меня сейчас в голове крутится шесть или семь стихотворений. И меня раздражает, что я не могу за них сесть. Что до судьбы моих книг: опубликуют их завтра – хорошо, опубликуют их через десять лет – ну и ладно. Не так уж важно, когда это произойдет. Право, меня это не так уж волнует. Не хотелось, чтобы эти слова расхолаживали тех, кто занят этим в Советском Союзе, но на самом деле все это не очень меня заботит. Рано или поздно это случится. В каком-то смысле грустно, что это не произошло раньше, ибо в определенном смысле можно влиять только на современников, что-то изменить в людях. Влиять на грядущие поколения неинтересно.

Б.Я. Ну, Мандельштам на вас повлиял…

И.Б. Ну, да… (Смеется.)Ладно, беру свои слова обратно.

Форма в поэзии [49]49

Перевод с английского Антона Нестерова. (Прим. верстальщика)

[Закрыть]

Дискуссия между Иосифом Бродским и Дереком Уолкоттом

Бенгт Янгфельдт. Сегодня разговор пойдет о «поэтической форме», или «форме в поэзии». Сам этот разговор не нов – он продолжается со времен Аристотеля и Горация. Обратившись к словарю литературоведческих терминов, мы узнаем, что «в простейшем ее определении „форма в поэзии“ есть манера стихосложения, рассматриваемая в отдельности от того, чему посвящено то или иное стихотворение».

Как «белое» невозможно помыслить без «черного», так «форма» неизбежно будет связана с «содержанием». Но, в отличие от «белого» и «черного», эти два понятия не противопоставлены друг другу и не являются некими антитезами: нет формы без содержания, нет содержания вне формы. Поэт определил это следующим образом: «Формальная структура стихотворения не есть что-то внеположное его смыслу – она связана с ним, как связаны душа и тело» (У.-Х. Оден).

Оглядываясь на историю поэзии, мы видим в ней как примеры стремления к форме, так и к отходу от нее; порой форма крайне важна, порой – не имеет значения: иногда поэтическое высказывание воздействует за счет смысла, а иногда этот смысл столь подчинен форме, что, по сути, растворяется в ней.

Самая яркая манифестация формы в поэзии – метр, создающий регулярный стих. Но мы видим, что основное пространство в современной поэзии принадлежит не ему. Заглянем в словарь еще раз: «Формой стихотворения может быть метр […]. Современные альтернативы регулярному стиху, такие, как свободный стих, […] также могут определять формальный строй стихотворения […]».

Но действительно ли существует «свободный стих»? В чем именно его «свобода»? А если «свободный стих» все же существует – как мы отличаем поэзию от не-поэзии? Каковы ее признаки? И стих, который «свободен», – действительно ли он является стихом? Что делает стихотворение – стихотворением? Что такое «поэтичность»? С другой стороны – каково место регулярного стиха в современной поэзии? В большинстве стран с наступлением эпохи модернизма поэты отказались от его использования. Но сейчас, по всей видимости, начинается возвращение стиха к форме. Но это не совсем возврат к старому: если до натиска модернизма регулярному стиху было отдано главенствующее положение в поэзии, то сейчас это лишь форма, существующая рядом с другими формами.

И тут уместно задать целый ряд вопросов.

Если регулярный стих и вправду возвращается – почему это происходит?

Тоска по структурности – это свойство самого языка?

Какие качества привносят в поэзию метр и рифма?

И «русский» вопрос: почему в русской поэзии «свободный стих» так и не стал главенствующим?

Сидящие рядом со мной джентльмены известны как изощренностью своей поэзии, так и интересом к проблемам стихосложения.

Позвольте мне начать, задав вопрос м-ру Уолкотту: как по-вашему, в современной поэзии так называемый «свободный стих» в последнее время начинает уступать место более сложным структурам? И если да, почему, по-вашему, это происходит?

Дерек Уолкотт. Думаю, нечто подобное действительно происходит – я сужу об этом на материале американской поэзии: так вот, там действительно происходит возврат к форме, формальному стиху, формальной поэзии, но уверены ли мы, что именно возврат, а не вполне предсказуемая реакция на то, что все сейчас пишут верлибром? Иными словами, как только писать верлибром, силлабическим стихом – как только это стало общим местом, такой общепринятой – и очень давно – практикой, надо ждать возврата к регулярному стиху. Это как в истории искусства: утвердился абстракционизм – дальше последует возврат к фигуративной живописи. Думаю, что в странах, где существует традиция национальной поэзии, все изменения в стихосложении вызваны реакцией на созданное предшественниками. Из этого следует вполне предсказуемый вывод: в любой стране, где искусство имеет историю, линия развития этого искусства будет определяться реакцией отталкивания по типу: романтизм – классицизм, формальное – неформальное. То же самое происходит с ритмом: возврат к так называемому формальному стихосложению предсказуем и ожидаем – нельзя говорить, будто он генетическое свойство самой поэзии и присущ стиху как таковому, – это было бы натяжкой. И Америка – пример того, что формы стихосложения проходят через такие периодические кризисы. Если позволите, я остановлюсь на этом чуть подробнее. В основе творческого сознания Америки – установка на анархию. Иначе говоря, это сознание, которое раз за разом восстает против традиций, утверждает индивидуализм, стремится к самовыражению, отрицая всякое представление о традиции. Поэтому, когда происходит возврат к формальному стиху, неясно, что это: поэты приникают к традиции, или это просто такое качание маятника, за которым последует возврат к стихосложению, свободному от формы. Чтобы судить об американском искусстве, нужно смотреть на десятилетие в целом. И тогда видно: если сейчас в искусстве происходит что-то одно, через десять лет будет происходить нечто противоположное. Это, конечно не ответ: например, мне бы не хотелось подходить с такой меркой к своим текстам. Я преподаю в университете, и большинство молодых писателей, с которыми мне приходится иметь дело, никогда не пробовали писать регулярным стихом, потому что им все время твердили (это по-своему ужасно): стих должен быть немузыкален, рифма умерла, и прочее, и прочее. Ужасно, что поэтам – молодым поэтам – вдалбливают это как непреложный закон. Я выбрал Америку, потому что, мне кажется, это страна, где в искусстве – и в живописи, и в поэзии – все доведено до крайности. Так что не уверен, стоит ли принимать нынешний возврат к формальному стиху за чистую монету. Как-то так… На этом я бы закончил, оставив вопрос открытым, ибо Иосифу есть что сказать по этому поводу – мне бы хотелось оставить вопрос открытым, так как у меня, как у всякого, кому довелось преподавать в Америке, раз за разом возникает настойчивое ощущение, что тут отсутствует всякая преемственность. […]

Иосиф Бродский.Когда этот эпитет, «свободный», применяют к существительному: «свободный стих», и так далее, понимаешь, что речь идет не о самостоятельном феномене, а о феномене обусловленном. Перед нами не некая автономная реальность, не самостоятельное развитие, а развитие, которое приходится определять эпитетом. Главный вопрос, который задаешь, когда про что-то говорят «свободный», вопрос: свободный от чего? Если речь о поэзии, то свободный стих и само понятие «свободный стих» – не совсем одно и то же. Исходный французский термин vers libre, означает не столько «свободный», сколько «освобожденный», «избавленный от». Освобожденный от «строгой формы» – формы, которая разворачивается, как комбинация «стрит» в покере. Это вполне естественное развитие, в начале двадцатого века все бросились так писать, в десятые – двадцатые годы. Один из главных апологетов этой формы, Эзра Паунд, как-то обронил, что свободный стих заполонил все вокруг. С тех пор множество пишущих приложили к этому делу руку – речь идет о европейских литературах: восточные литературы, Азию, Россию мы оставим в стороне. Попросту говоря, если перевести все это на язык цифр, поэзия сегодня зависит от демографии. Есть множество индивидов, и их стараниями свободный стих получил права господства: верлибр превратился в новую ортодоксию. А все, что само по себе даже изысканно, но отдает ортодоксией, пусть это ортодоксия на уровне техники, – обречено порождать противоположную реакцию, ответ. И с этим связан возврат «строгой формы», возврат к классическому стиху в английской поэзии. Но это не простой возврат, не как у раскачивающегося маятника. Классический стих возвращается, впитав в себя свойства свободного стиха. А его главное свойство – свойство весьма замечательное, им, на мой взгляд, во многом и объясняется популярность верлибра. В верлибре главное – именно освобождение, настоящий свободный стих очень близок – приведу в качестве примера не живопись, а сольную импровизацию в джазе, когда музыкант играет тему и вдруг взламывает ее каденцией, дает разработку, а потом вновь возвращается к теме. Свободный стих состоит как раз в этом, но чтобы сломать инерцию, чтобы сыграть соло, нужно знать тему. И как это ни прискорбно, современное состояние поэзии, нынешние поэтические практики сводятся к тому, что люди не утруждают себя знанием музыкальной темы: они сразу начинают с соло. Я мог бы говорить об этом еще и еще, но достаточно и сказанного.

Б.Я.А тогда – насколько свободным может быть свободный стих? Есть ли граница, за которой мы можем сказать: это уже не поэзия? Как отличить свободный стих от лирической прозы?

Д.У.Рад, что вы упомянули о прозе, рано или поздно неизбежно сталкиваешься с весьма своеобразной апологией свободы: поэзию нужно освободить от размера, от какого бы то ни было метра, от ритмичности как таковой. Апологеты такой свободы – они стремятся ко все большему минимализму, к полной стертости речи – та становится все менее музыкальной, – и вот, все неизбежно кончается стихотворениями в прозе. А стихотворение в прозе не может не вызывать подозрений: как бы к нему ни относиться, оно все же ни то, ни другое. Совладать со стихами в прозе удавалось разве что Бодлеру и Рембо – поэтам, обладавшим совершенно поразительной формальной техникой. Поэтому, когда автор отказывается от метрики в поэзии просто потому, что та накладывает слишком много ограничений, и ищет какой-нибудь иной формы, стихотворение в прозе ничего не даст – бесполезно рассчитывать на то, что оно может быть нейтральной заменой прозы или поэзии. По мне, стихотворение в прозе – это животное вне классификаций.

И.Б.Собственно, свободный стих оказался в авангарде англоязычной американской поэзии и той поэзии, что пишут в Америке на других языках, благодаря двум поэтам: Элиоту и Паунду. В их случае это действительно был отход от гармонического звучания. Но суть и в другом: каждый раз это было стилистической реакцией на то, что они, видимо, воспринимали как утяжеляющее стих, ограничивающее его, отзывающееся слишком сильным эхом.

Почему такой отход происходит? Чаще всего потому, что хочется уйти от довлеющих тебе идиом. На самом деле оправданием этому может быть необходимость срочно высказаться, донести весть, заложенную в стихотворении – тут уже не до формальных ухищрений. Ты на взводе, ты должен немедленно все это высказать и не растерять, твои слова не должны потонуть среди формальных завитушек, и прочее, и прочее. Но в этой жизни нам очень редко приходится говорить с последней прямотой. К счастью, мы крайне редко оказываемся в ситуации, когда давление обстоятельств действительно настолько непереносимо. Я знаю, наверно, два-три случая, когда такой отход оправдан. Так, я помню, как Чеслав Милош во вступлении к своей Нобелевской лекции говорил, что этим объясняется развитие современной, то есть послевоенной, польской поэзии. Им было сказано примерно следующее: «Суть происходившего в польской поэзии после войны в том, что она больше не могла пользоваться традиционными поэтическими средствами, ибо эти средства ассоциировались с традиционным политическим порядком, который привел страну к катастрофе». В пятидесятых или шестидесятых годах для польского поэта писать ямбическим пентаметром было то же, что встать в один ряд с Пилсудским и сказать: славное было время, правда? Только кончилось все страшным опустошением. Что ж, такой подход понятен, но тут же возникает вопрос. Представим на мгновение, что Польшу еще раз оккупируют – скажем, будет еще одна мировая война. И тогда какими идиомами – идиомами поэтическими – будет писать поэт? Если у нас только два выбора – традиционный стих и стих свободный, – произойдет неизбежный возврат к свободному стиху. Да, в польской поэзии склонность к свободному стиху имеет некое оправдание. Но даже польская поэзия, поэзия Восточной Европы… Двадцатый век оставил нам гору трупов – но гора эта породила мышь [50]50

Ср.: в написанном в 1989 г. Бродским по-русски в качестве предисловия к сборнику стихов Томаса Венцловы тексте «Поэзия как форма сопротивления реальности»: «Человека непредвзятого коробит от этой горы тел, родившей мышь верлибра». – Сочинения Иосифа Бродского. Т. 7. СПб., 2001. С. 119.

[Закрыть]: все эти верлибры… Ладно, боюсь, я отклонился от темы…

Б.Я.Думаю, вы вполне правы, заговорив о том, как воспринимался верлибр в девятнадцатом веке, когда он существовал на фоне метрического стиха. Но как быть, если в тысяча девятьсот семьдесят пятом, или восьмидесятом, или восемьдесят пятом утверждают, что свободный стих – это авангард, или авангард – это классицизм? А может статься, проблема со свободным стихом в том, что он лишен напряжения, не надо ничего преодолевать […], такое впечатление, что свободный стих…

И.Б. По сути, для поэта лучший способ выяснить, есть ли ему что сказать, – писать нормальную лирику. Сразу все как на ладони.

Д.У. Это правда, потому что страх прослыть невежественным породил страх демонстрировать свои умения – для многих молодых поэтов это обернулось страхом перед рифмой. Причем это какой-то абсолютный страх: они боятся банальности, потому что им вдолбили, будто единственный способ уйти от банальности, от предсказуемости – отказаться от рифмы. И все это последствия обучения – плохого, отвратительного обучения. И еще, мне кажется, всякий раз, когда заходит разговор о регулярном стихосложении, поэтов делят на два лагеря – на тех, кто пишет регулярным стихом, и тех, кто пишет свободным, но регулярный стих почему-то ассоциируется исключительно с восьмисложником или пентаметром. Иными словами, все эти «антиформалисты» и революционеры, восстающие против регулярного стиха, – для них красной тряпкой являются два и только два метра: восьмисложник и десятисложник. А суть регулярного стиха не в этом. Суть регулярного стиха, когда начинаешь показывать это студентам, в том, чтобы взять строку Мильтона или позднего Шекспира и посмотреть, как Мильтон расставляет цезуры, как их сдвигает Шекспир, – вот она, настоящая свобода в стихе. Внутри жесткого каркаса пентаметра существует поразительная фразировка, чистейший эквивалент алгебры, немыслимо авангардной музыки. А так – споры ни о чем, суть не в том, сколько слогов в строке, а в том, насколько искусно расставляются внутри этой структуры ударения. Когда все это показываешь – отклонения у Данте, фразировку в его строке, существующей внутри одной из самых жестких форм – терцин, когда берешь кусок из Мильтона и показываешь – этот стих свободней всего, что можно представить себе в нынешнем свободном стихе, – тогда исчезает само противопоставление двух форм поэзии, как-то так.

Б.Я. Вы согласны с этим? В русской поэзии это тоже так?

И.Б. Нет, русская поэзия – это совсем другая история: свободный стих в ней не привился, не делалось даже серьезных попыток в эту сторону, а уж в двадцатые и тридцатые – и подавно. Просто дело в самом языке, который побуждает тебя писать регулярным стихом. Внутри этого стиха всегда можно уклониться от жесткой схемы, и так далее. Может, это еще связано с нашей верой в то, что слова поэта должны запоминаться. Нет смысла читать поэта, если ты не можешь запомнить прочитанное – тогда лучше читать что-нибудь другое. Метр, ритм, все эти технические приемы – они работают на запоминание, это средства, которые помогают сохранить сказанное поэтом в памяти. И ты решаешь, запоминать прочитанное или нет, в зависимости от того, как это сказано. […]

Я вовсе не хочу сказать, будто свободный стих не способен передать сказанное так, чтобы оно впечаталось в память, просто из него не запоминается больше двух-трех, хорошо, если четырех-пяти строк. А если вы написали двадцать строк верлибром, можно не сомневаться: из сказанного в сознании у читателя останется разве что половина, скорее даже треть. А это просто неэкономично.

Б.Я. Вы сказали, поэты выбирают свободный стих, – но почему развитие пошло именно в этом направлении, что дает поэзии свободный стих? И если поставить вопрос по-другому: что дает рифмовка в регулярном стихе, что рифма приносит в поэзию?

И.Б.Вы ведь адресуете этот вопрос мистеру Уолкотту? (Смеется.)Рифма… Это все принцип удовольствия, великая вещь. Важнейший аспект любого искусства: если убрать из искусства принцип удовольствия, оно перестанет быть искусством. Я не знаю большего удовольствия, чем читать хорошо сделанные стихи, где работают метр и все прочее, или, прочитав их, написать пастиш, подражая чужой манере. Вокруг этого нагородили столько чуши. Вроде концепции про страх влияния [51]51

Аллюзия на книгу Гарольда Блума «Страх влияния» (The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. N.Y., 1973).

[Закрыть], которую по большей части разрабатывают умники из Йеля, и пр., и пр. Любой поэт пытается сказать что-то, еще не сказанное предшественниками. Все очень просто: он хочет привлечь внимание публики – ему, если хотите, надо продать книгу. Это ведь заложено в самом порядке вещей, но из этого еще не следует, будто поэт не любит предшественников, воспринимая их как злых духов, охотящихся за ним. Я не знаю большей радости, чем написать четверостишье, которое бы звучало, как пушкинский стих, или стих Йейтса, не важно. Это же редкое удовольствие.

Д.У. Думаю, величайший американский поэт – Эмили Дикинсон. Она чрезвычайно жестка структурно, это такая до предела выявленная, очень явная жесткая структура. Иосиф писал про экстаз, который испытываешь, читая Цветаеву, но я не знаю русского, а ее стихи – в них такая разрушительная экстатика, такая радость или отчаянье, что они просто не ложатся на английский язык. Кто еще? Уитмен – и, коль зашла речь об Уитмене, Уитмена всегда приводят как пример стремления к свободе – стремления, без которого немыслима американская поэзия. Но, читая Уитмена, упорно не хотят замечать одного – у него длинная, очень длинная строка. Никакое это не стремление к свободе, ни о чем таком Уитмен не думал, когда призывал «зачеркнуть эти просроченные счета, по которым мы платим и платим Риму и Греции» [52]52

Алллюзия на стихотворение «Song of Exposition»: «Come, Muse, migrate from Greece and Ionia; / Cross out, please, those immensely overpaid accounts, / That matter of Troy, and Achilles' wrath, and Eneas', Odysseus' wanderings…»

[Закрыть]– он вовсе не хотел перечеркнуть поэзию Греции, римскую поэзию – тогда он был бы просто сумасшедшим, – ничего подобного не было. Он говорит об освобождении иного рода, освобождении от того, что историю используют как розгу, нас секут историей эстетики, история эстетики превращается в принуждение. Вот что он имел в виду. И рифма у Уитмена – собственно, такую же рифму мы встречаем в лучших образцах собственно американской поэзии – в поэзии навахо. Если читать ее в переводе – там будет эта великая мудрость, свойственная Уитмену, но в чем-то поэзия навахо больше – тут не ликование индивидуального поэта, это голос целого племени, племени, создавшего поэзию, равную Ветхому Завету, религиозную поэзию. Американская поэзия – начало надо бы ее отсчитывать от навахо, а не от Уитмена, но в американские поэтические антологии индейцев не включают. Их составители начинают выяснять, в чем суть дела, когда камень уже упал на голову… Но вернусь к Эмили Дикинсон. Когда читаешь Дикинсон, изумляешься – это изумление совершенно неожиданное, изумление перед ее рифмами, даже скорей полурифмами. Эта ее неполная рифма – отражение скептицизма, ужаса и сомнений, которыми проникнута ее вера. Пользуйся Дикинсон полнозвучной рифмой, у нее бы получились гимны. А из-за этих полурифм, которые ей свойственны, – это очень по-американски, когда человек зачарованно изучает традицию – и превращает традицию в банальность, – и встречая у Дикинсон рифму, совершенно непредсказуемую, когда видишь такую рифму, построенную на основании шатком и неуловимом, то удивление и радость твоя как писателя, читающего чужую книгу, не знают границ. И это может существовать только внутри очень жесткой формы, которую избрала Дикинсон. Если взять Эмили Дикинсон и продлить ее линию в поэзии до Огдена Нэша, до комической поэзии, то видишь: все ее рифмы балансируют на грани богохульства – по сути, это комические рифмы. В них есть это комическое, трагическое качество. Вот вам американский поэт – по мне, великий американский поэт, пользующийся жесткой формой.

И.Б.Мне бы хотелось сказать об Уитмене еще несколько слов. Сама каденция его стиха восходит к протестантской Библии. У американской поэзии два – ладно, четыре – краеугольных камня, на них все зиждется, – для Уитмена это протестантский извод Библии, и читатель Уитмена – скажем, век назад – сразу же опознавал эту интонацию проповедника. Что касается Дикинсон, тут совсем другая история. Для нее краеугольный камень, то, на чем она все строит, – литургические молитвы из «Book of Common Prayer», гимны. Вот в чем дело: Дикинсон и Уитмен в звучании стиха идут от разных оснований.

Б.Я.В вашем эссе про Одена вы говорите, что «язык – это хранилище времени», а «стихотворение… с его цезурами, паузами, спондеями и так далее – игра, в которую язык играет, чтобы реструктурировать время».

И.Б. Пора переходить к метафизике? (Смеется.)

Б.Я.…Как бы вы это прокомментировали?

Д.У.…Надо бы это повторить, потому что… (Смеется.)

И.Б. Не говорите, что вы это не читали! (Смеется.)«Язык – хранилище времени», а «стихотворение, с его цезурами, паузами, спондеями и так далее – игра, в которую язык играет, чтобы реструктурировать время». Согласны или нет?

Д.У. Ну да, думаю… (Смеется.)

И.Б. Он согласился! (Смеется.)

Д.У. Кто из поэтов не восхищается Оденом? Это как дар – абсолютное, поразительное владение техникой, присущее Одену. Он считал, что поэзия – это прежде всего веселье, в основе всего – радость, и если вы отнимете это веселье у поэзии, вы останетесь… с чем-то усредненным, с такими «стихами для среднего класса» – «взгляд и нечто». Когда поэт читает чужое стихотворение, он восхищается вовсе не тем, про что оно. У него вызывает восхищение легкость, с которой в тексте сплетены совершенно поразительные вещи – и самое обыденное. А у Одена это происходит в стихах раз за разом – гораздо чаще, чем у Элиота или у Паунда, у любого поэта двадцатого века. Понимаете, искусство – это удовольствие. И не важно, что является предметом искусства, – мы вот восхищаемся «Расстрелом мадридских повстанцев» у Гойи. Но что в этой картине восхищает нас? Сам предмет изображения вызывает лишь отторжение. Как можно восхищаться казнью? Нет, нас восхищает не изображенное на картине, а совсем иное – потрясающая искусность в этом изображении казни. И букет Мане, и эта казнь у Гойи – они ведь вызывают сходный восторг. Гойя – радовался, когда писал эту казнь. Если бы он руководствовался моралью, моральными ограничениями, он бы это не написал, он бы сказал: казнь – не предмет для искусства. Игра, радость от игры – не в смысле игры в шахматы, а игры иного порядка – это радость от сочинения чего-то, придания формы. Фрост прекрасно об этом сказал, и все за ним повторяют: «Какой смысл играть в теннис без сетки?» Если нет этой радости, этого таланта радости, который превращает вашу игру в удовольствие… Я не бог весть какой шахматист, но это как в шахматах, когда делаешь ход, смотришь на доску, и говоришь: «Действительно прекрасный ход». Так же точно испытываешь радость и удовольствие, найдя точное слово, и это – игра.

И.Б. Я бы хотел вернуться на шаг назад, к тому, о чем уже говорил. (Смеется.)Собственно, я хочу сказать простую вещь. Стихотворный размер – это мера, она отмеряет частицы времени. Взять, например, строку, написанную ямбическим пентаметром. В ней десять слогов, так? Вы можете использовать ямбический пентаметр множеством способов. Внутри этого размера можно задать ту или иную скорость. Вот, например, четверостишие Йейтса:

How many loved your moments of glad grace

And loved your beauty as love falls a true.

But one in love the pilgrim soul and you

And love brings sorrows in your changing face…

Слышите этот темп? И вот тот же размер – но что с ним делает Дилан Томас:

Especially when the October wind

With frosty fingers punishes my hair,

Caught by the crabbing sun I walk with fire

And cast a shadow crab upon the land… [53]53

Строки из стихотворения У.-Б. Йейтса «When you are old», являющегося вольным переложением из Пьера де Ронсара. В переводе Г. Кружкова, начало этого йейтсовского стихотворения звучит следующим образом: «Когда ты станешь старой и седой, / Припомни, задремав у камелька, / Стихи, в которых каждая строка, / Как встарь, горька твоею красотой. // Слыхала ты немало на веку / Безумных клятв, безудержных похвал; / Но лишь один любил и понимал / Твою бродяжью душу и тоску». «Особенно, когда октябрьский ветер / Мне в волосы запустит пятерню, / И солнце крабом, и земля в огне, / И крабом тень моя легла на берег…» (Пер. А. Сергеева.)

[Закрыть]

Здесь движение стиха быстрее, правда? Собственно, ямбический пентаметр – это такое тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. И словами, тем, как вы говорите что-либо, какими словами говорите, тиканье это можно ускорить. Можно достичь фантастического ускорения, а можно замедлиться или добиться неспешной раскачки. Вот в этом-то и дело: любая песня, даже песня птицы, – она реструктурирует время.

Д.У.Ну да, и еще это зависит от того, насколько границы слов не совпадают с метром.

И.Б. Ну, да. Давайте я прочту кусочек из Пушкина, написанный четырехсложником:

БогАт и слАвен КочубЕй…

в нем есть трохеическая каденция – и сравните это же с другим его стихом:

На берегУ пустЫнных вОлн…

– здесь ритм анапеста, он гораздо быстрее. Перед нами два примера одного и того же ямбического метра, но один из них медленный, а другой – быстрый.

Д.У. Иосиф, можно я кое-что добавлю? Может, это звучит высокопарно, но если вы заводите разговор об идее времени, вам понадобятся все интонации. Речь вовсе не о тщеславии, поэт не занят самовосхвалением, но и у Горация, и у Шекспира мы встречаем один и тот же мотив. Шекспир говорит, что перед смертью не могут устоять «гранит и медь», не может устоять море – и следом задает вопрос: «Как в битве с нею может уцелеть / Твоя краса – цветок бессильный, нежный?» (Сонет 65 [54]54

Когда вода, земля, гранит и медь / Не устоят пред смертью неизбежной, / Как в битве с нею сможет уцелеть / Твоя краса – цветок бессильный, нежный? (Пер. А. Финкеля.)

[Закрыть]). У Шекспира начало здесь то же, что у Горация в «Exegi monumentum» – «создал памятник я, бронзы литой прочней… [55]55

Создал памятник я, бронзы литой прочней, / Царственных пирамид выше поднявшийся. / Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой / Не разрушит его, не сокрушит и ряд / Нескончаемых лет, время бегущее. (Пер. С. Шервинского.)

[Закрыть]». Но Гораций не себя восхваляет, он не говорит: вот, я создаю стихотворение, которому дано пережить Цезаря [56]56

Заметим, что со времен Августа неверие в вечность и божественность императора и «вечного города» приравнивалось к государственной измене.

[Закрыть] – что, собственно, и произошло.

И.Б. Не пророчествовал – горациствовал…

Д.У. Просто говорится здесь о поэзии, если угодно, – изнутри самой поэзии. Это не к тому, чтобы задеть Бродского. Стихотворение имеет дело с вечностью, с бессмертием. Не с бессмертием автора, а бессмертием поэзии – и если мы зашли так далеко, ты различаешь Йейтса сквозь стихотворение, в котором нет Йейтса. Там нет «я», не думаю, что это «я». Хотя в китсовской «Оде соловью» оно есть, да. «Ода соловью» – это что-то личное, проговорка человека, умирающего от болезни, которая для той эпохи была тем, чем является для нас СПИД. Вот в «Оде греческой вазе» Китса нет, это – тот предел, где в самой форме стихотворения поэт достигает абсолютной монументальности, это реальность самой вечности, – она-то и есть для Китса отчизна… «Ода греческой вазе» – лучшее из его стихотворений, и Китса в нем нет. Я хочу сказать, что Китс – он умирает, он постоянно думает о смертности, но он не становится высокопарным, эти мысли – они просто ведут поэта туда, где он напрямую имеет дело со временем. А это означает – иметь дело с бесконечностью, пусть оно звучит высокопарно, но, нельзя всерьез размышлять о поэзии, не задаваясь вопросом: что есть память? Потому что, исчезни в одночасье все книги, память сохранит шесть-семь стихотворений, и этого будет достаточно, чтобы у человечества появился шанс начать все вновь.