Текст книги "Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]"

Автор книги: Бенгт Янгфельдт

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)

Б.Я. В конце концов, почему русский язык должен быть изолирован? Все другие языки находятся под влиянием других языков…

И.Б. Это верно. Да. Объяснить это можно как угодно. Чем замечательна эмиграция – человек в течение своей жизни оказывается в положении своих книг. Это посмертный опыт в некотором роде. То есть ты как книжка, которая стоит на полке и собирает пыль. То есть автор приближается к судьбе своих произведений. И это до известной степени замечательно. По крайней мере избавляет его – если избавляет, но думаю, что избавляет, хочет он это или не хочет, – от массы ложных предпосылок и иллюзий. Ты уже не говоришь от имени народа или не обращаешься к народу, ты уже не глашатай, не трибун, ты – только ты. И это, с одной стороны, ужасно. Но, с другой стороны, конечно, все это правда.

Б.Я. Вы пишете, что английский язык – это для отдельных стихотворений, для сочинения писем, для прозы. Вы можете разделить себя между этими видами деятельности? Важнее всего для вас, конечно, русская поэзия.

И.Б. Дифференциация. Я не знаю. Когда я занимаюсь этим, я даже не пытаюсь дифференцировать. То, чем я больше всего занимаюсь, это сочинение стихов по-русски. Но это зависит от того, как складываются обстоятельства. Иногда несколько месяцев подряд сочиняешь что-то по-английски, одну статью, другую статью и так далее, то есть наваливается. Но я думаю, что в двух языках жить – это вполне приемлемо, вполне естественно. Просто потому что нас этому никогда не учили, это кажется чем-то диковинным. В девятнадцатом веке, скажем, Пушкин писал письма по-французски и стихи по-русски.

Б.Я. Или Пастернак, который писал и по-немецки. То есть это было естественно.

И.Б. Да, совершенно верно. Просто у нас было немножко диковинное воспитание. <…>

Б.Я. Я хотел бы поговорить о том, что вы пишете, по-моему, в эссе «Less Than One», что после десяти лет школы у вас был «will power in no way superior to a seaweed's» («сила воли никак не больше, чем у водорослей»). Одновременно вы утверждаете, что человек сам запутывается.

И.Б. То есть?

Б.Я. То есть он не может все свалить на государство, это государство налетает на него, как на лампу…

И.Б. Да, да, да, да. (Смеется.)Это верно, да. (Смеется.)Разумеется.

Б.Я. Это не для всех разумеется, не правда ли? Потому что многие живут тем, что они – жертвы.

И.Б. Да, разумеется. Это чудовищно, бессердечно это утверждать. Но на самом деле это, может быть, один из краеугольных камней этой политической системы. Потому что она обеспечивает человека совершенно невероятным комфортом психологическим – комфортом жертвы. Что делает жертва? Она всплескивает руками и опускает руки. Она ничего не делает, во всем виноваты другие. Это просто эксплуатация импульса безответственности, которая во всех нас сидит. И политическая система отдает себе в этом отчет. И потому она так стабильна. Ее совершенно не огорчают те упреки, которые бросаются в ее адрес. Ибо она не одушевлена. Нет ничего проще, чем свалить на систему и так далее, и так далее. Кто-то из эмигрантов мне как-то сказал: «Ты заметил, Иосиф, что здесь мы меньше пьем?» Да, в общем, да, заметил. «Ты никогда не спрашивал себя почему?» Я признался, что я этого не делал. «Потому что никто не виноват». (Смеется.)

Б.Я. Мы сами отвечаем за головную боль…

И.Б. Ну да. (Смеется.)<…>

Б.Я. А вас привлекает Америка именно тем, что это – противоположность?

И.Б. Прежде всего этим. Прежде всего тем, что это большая страна и я привык жить в большой стране, так или иначе. Кроме того, поначалу она мне понравилась потому, что совершенно не была похожа на Европу и на все то, что я знал.

Б.Я. Scratch…

И.Б. То begin from scratch [45]45

Начать все с нуля (англ.).

[Закрыть], да. Никаких иллюзий. Это страна сугубого индивидуализма. Когда ты здесь, у тебя никаких шансов свалить ничего ни на кого нет. Что вы можете сказать? Что я – иностранец, и так далее, и так далее? Здесь, между прочим, никого не интересует – иностранец ты или нет. Все иностранцы. И поэтому совершенно никаких… то есть спрятаться от себя некуда. Некоторые этого боятся. Для многих это страшно – столкновение с самим собой. Это как Ницше говорил: когда человек остается сам по себе, он остается со своей свиньей. Меня это, в общем, более или менее устраивает, хотя это, конечно, страшно.

Б.Я. То есть то, за что вас там преследовали, вы здесь нашли?

И.Б. Да, это моя старая мысль, что я, может быть, больше американец, чем большинство американцев. И некоторые из моих друзей, которые уехали. Это примерно тот же самый случай. Потому что мы действительно большие индивидуалисты, чем… Америка – это синоним индивидуализма, да. И, оказавшись тут, мы увидели, что зачастую американцы тяготеют к коммунальности, которая нам – нож острый. То есть, вы знаете, мы, может быть, и есть как раз американцы, то есть в экзистенциальном смысле.

Б.Я. Да, да. Но это государство, которое само себя воспитывало.

И.Б. Да, да, да. (Смеется.)

Б.Я. Когда вы пишете «our country», «our literature» [46]46

Наша страна, наша литература (англ.).

[Закрыть]и так далее, говоря об Америке, я чувствую оттенок иронии – из-за судьбы, так сказать…

И.Б. Ну да…

Б.Я.…но и известную гордость…

И.Б. Конечно. Конечно. Вы знаете, кто на меня произвел колоссальное впечатление в этом отношении? Монтале. Вышла книжка не так давно, несколько лет тому назад, называется «Вторая жизнь искусства» – «The second life of art». И у него там в этой книжке масса статей про разных авторов. И про всех, о ком он пишет, он говорит: «наш автор из Лигурии», «наш тосканский бард», то есть вот это чувство, что он «наш». Это чувство принадлежности, я уже не знаю, как это объяснить, чувство почти даже и хозяина. Чувство гордости, смешанной с иронией. И это совершенно замечательно. <…>

Б.Я. Есть ли обстоятельства, при которых вы бы вернулись в Советский Союз?

И.Б. Я не знаю. Первым обстоятельством была бы публикация всего, что я сочинил. Не только публикация, но и продажа. (Смеется.)

Б.Я. Не только в «Березке».

И.Б. Не только в «Березке», да. Я не знаю. Дело в том, что довольно далеко зашло. Уже пятнадцать лет. Пятнадцать лет вполне сознательной жизни. Я уже больше не знаю. Мне возвращаться особенно некуда. Родители мертвы. Дом, где я жил, его больше нет, там живут другие люди. Возвращение было бы в этом случае еще одной эмиграцией. И я не знаю, способен ли я на это.

Я думаю, что я не способен и сил нет. И задаваться этим вопросом уже бессмысленно. Я об этом особенно не думаю. И времени у меня, наверное, не осталось еще одну жизнь жить.

Б.Я. А посетить?

И.Б. Было бы интересно. Я хотел бы посетить могилу родителей. Повидать двух, трех, четырех людей, перед тем как все это кончится. Но я не думаю, что это реально.

Б.Я. Почему? Вы – американец.

И.Б. Ну, вы знаете, я не такой уж и американец с точки зрения советского правительства. Они же все-таки рассматривают нас всех как свою собственную…

Б.Я. Как предателей…

И.Б. Я уже не знаю как что. Как собственность. Я считаю ниже достоинства человеческого оказываться в положении, когда государство тобой распоряжается. Ни при каком раскладе меня эта ситуация не устраивает. Ни при героическом, ни про комическом, ни при трагическом. То есть я совершенно не желаю быть, как бы сказать, оборотной стороной медали, на которой с одной стороны изображен, скажем, Евгений Александрович Евтушенко или Вознесенский. Меня совершенно эта ситуация не привлекает. По-моему, задача, стоящая перед человеком, очень проста: прожить свою собственную жизнь, не чью-нибудь и не определяемую чьими-то иными категориями, стандартами и критериями, но собственными, которые он в течение своей жизни в состоянии выработать. Худо-бедно, мне эту жизнь удалось прожить. Я не думаю, что я когда-нибудь настолько переменюсь, что откажусь от тех критериев, которые выработал я сам. Бессмысленно открывать рот для того, чтобы излагать чужие взгляды, а не свои собственные.

Б.Я. У меня такое чувство, что у вас тоска, главным образом, по людям.

И.Б. По <нрзб.>.

Б.Я. И тоска по определенному городу.

И.Б. По определенному городу, по определенным людям.

Б.Я. И даже не по России.

И.Б. Нет, вы знаете, отчасти все-таки и по России. По России, той, какой она была и какой могла бы быть. По стране, которой… Я не знаю. Если есть у меня какая-то тоска по России, это тоска по моей России, по этим станциям, по этим вокзалам, по этим перелескам, по этим дорогам когда-то, по лицам, разговорам и так далее. Если я этого не увижу, я уеду. В конце концов, в худшем случае, произойдет еще одна человеческая драма.

Б.Я. В конце концов, что вы могли бы выиграть, в смысле этих критериев, в смысле вашей поэзии?

И.Б. Я не знаю. Может быть, что-нибудь. Что-нибудь могло получиться иначе, что-нибудь могло быть написано. Я не знаю. Вы знаете, бессмысленно гадать об этом. Может быть, я написал бы, и, видимо, написал бы, а может быть, не написал бы, какие-то другие стихотворения, какие-то другие статьи, какие-то другие… но получилось так, как получилось, и в этом есть, видимо, свой собственный смысл – или отсутствие оного. Но я думаю, что я таким же точно образом взглянул бы на жизнь, сложись она иначе.

Б.Я. То же самое ведь вы могли бы там сказать: если бы я жил в Америке, я бы писал по-другому.

И.Б. Конечно. (Смеется.)

Стихотворение – фотография души [47]47

Перевод с английского Антона Нестерова. (Прим. верстальщика)

[Закрыть]

Бенгт Янгфельдт. Я знаю, что вы не любите, когда говорят о вашем так называемом диссидентском прошлом.

Иосиф Бродский. …Боевом прошлом… Это не потому, что не люблю, а потому, что это было довольно давно.

Б.Я. Кроме того, вы считаете, что поэт и человек – в какой-то степени разные люди…

И.Б. В общем, более или менее – да. То есть если я чем интересен, это скорее тем, что я пишу, а не…

Б.Я. …Тем, что «отстоялось словом», как говорит Маяковский…

И.Б. Что отстоялось словом, да, а не… это самое… действие. (Смеется.)

Б.Я. Я спрашиваю, потому что в беседе с Волковым об Ахматовой вы говорите о том, как поэт страдает и как человек страдает. Вы говорите о том, как страдание «сводит человека с ума», потому что идет уже процесс рационализации…

И.Б. Да, да, поэту помимо всего прочего страдать стыдно. Вроде бы его амплуа, да? Это с одной стороны. С другой стороны, когда он берется за перо – иногда «страдание» просто заставляет взяться за перо, – страдание перестает быть страданием и становится содержанием.

И это отстранение от самого себя в достаточной степени шизофренично, по крайней мере. Когда ты пишешь, так мне кажется, надо более или менее от себя отстраниться или по крайней мере попытаться понять, что с тобой произошло, хотя бы уже потому, что нужно какие-то рифмы подобрать, какой-то метр и так далее. Начинается процесс писания, который у поэта очень часто рождает ощущение, как бы сказать, фальшивости, ложности его натуры. Поэт думает: какой я помимо всего прочего негодяй, я еще пишу об этом.

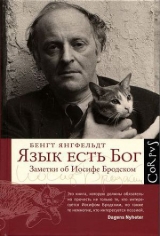

[Фото 51. Когда в ноябре 1987 г. я взял у Бродского интервью для стокгольмской газеты «Svenska Dagbladet», он попросил меня снять его вместе с котом Миссисипи. Я сделал серию снимков, и один из них был опубликован в газете 10 декабря, в день вручения Нобелевской премии. Увидев эту фотографию, Бродский пришел в восторг, особенно его восхитило то, как кот смотрел на фотографа. Позже она использовалась для рекламы его сборника «То Urania». Фото Б. Янгфельдта.]

Б.Я. Начинается процесс совершенно профессиональный, как при написании любого стихотворения, не обязательно о страдании.

И.Б. Безусловно. Может быть, существуют случаи, когда строки складываются независимо от поэта, помимо твоей воли; как сказал Оден, говоря о Йейтсе: «Mad Ireland hurt him into poetry» [48]48

Букв.: «Безумная Ирландия сделала его больным [заставила его болеть] поэзией» (англ.). (Здесь и далее – прим. перев.)

[Закрыть]. To есть человек может быть «hurt into poetry», его «сталкивают» в поэзию в некотором роде. Но это происходит не так уж часто, и даже когда это происходит, все равно… даже с Йейтсом это не особенно верно. Я видел рукописи Йейтса, и там масса работы.

Б.Я. У вас речь шла о «Реквиеме» Ахматовой.

И.Б. Но «Реквием»… прежде всего произведение для нескольких голосов. Потому что это реквием, потому что это полифония, ей приходится надевать на себя маски, и процесс надевания масок… это в достаточной степени отстранение. Когда начинаешь вести себя как профессионал, непосредственный опыт до известной степени отходит на второй план, опыт становится средством, и это то, что порождает в поэзии ощущение своей не то что недостаточности, а ущербности. Ахматова пишет:

Уже безумие крылом

Души накрыло половину,

И поит огненным вином

И манит в черную долину.

И поняла я, что ему

Должна я уступить победу,

Прислушиваясь к своему

Уже как бы чужому бреду.

Нормальному человеку бы эти лишние мысли в голову не приходили, а тебе приходят – что в некотором роде, по-моему, усугубляет страдание.

Б.Я. Станислав Баранчак называет вас «скептическим классицистом»: возвращение к классикам, но «с точки зрения человека, который живет в двадцатом веке, в тени массового уничтожения, несвободы и лжи. Столкновение этих двух сфер опыта порождает основной творческий метод „скептического классицизма“: иронию».

И.Б.Да, безусловно, это все верно. Это можно процитировать! (Смеется.)Баранчак чрезвычайно умный человек, один из самых умных людей, которых я вообще знаю. Между прочим, он еще и выглядит как человек. Вообще, я думаю, что самые умные люди – это поляки, и это всегда так было. Это единственные европейцы в некотором роде.

Б.Я. Говоря о «человеческом лице»: в Стокгольме была недавно латышская поэтесса Визма Бельшевица, и она мне сказала замечательную вещь: «Я не знаю Бродского лично, но то, что они нас ненавидят, это потому что мы сохранили человеческий вид и не обращаем на них внимания, как будто их нет». Власть не терпит, когда даже их тирания не в центре внимания.

И.Б. О, думаю, что в этом все дело: когда ты не просоветский и не антисоветский, а а-советский. Я думаю, что с этого начались и все неприятности. Когда начальники поняли, что человек не обращает на них внимания, – по крайне мере тональность того, что я сочинил, примерно это.

И.Б. Может, если вы не против, перейдем на английский? Просто некоторые вещи лучше формулировать на английском: их легче свести к формуле, речь становится афористичней.

Б.Я. Прекрасно, тем более, я ведь хотел задать пару вопросов о ваших английских текстах. Вы были диссидентом: властям не нравилось, что вы попросту не замечаете их, в СССР это приравнивалось к диссидентству. Режим требовал, чтобы ему служили: его не устраивало, когда…

И.Б. Там ты либо восторженный раб, либо враг – причем тебя считают именно врагом. У государства для тебя есть только две роли. И каждая из них заведомо ограничена, тебя отказываются считать человеком, а если ты не играешь в эту игру, тебя спешат объявить врагом.

Б.Я. Потому что ты не подходишь ни под одну из предложенных категорий.

И.Б. Потому что ты не укладываешься в их схему, а все, что не укладывается в их схему, они считают вражескими происками. Это верно не только в отношениях государства и индивида – точно так же индивид ведет себя и по отношению к другим людям. Всякий раз, сталкиваясь с чем-то непривычным, он испытывает тревогу, и самая вероятная его реакция – раздражение. Раздражение как следствие неуверенности, а это государство – оно не уверено в себе: не просто так оно создало аппарат госбезопасности…

Б.Я. Аппарат госнеуверенности…

И.Б. Именно… Существование этой машины объясняется прежде всего психологически: это государство знает, что оно незаконно, навязано всем против воли, само его право на существование – под вопросом. Вчера я был у м-ра Коча, мэра Нью-Йорка, – он давал прием в честь моей скромной персоны, – и он спросил меня, правильно ли, что Конгресс США сперва пригласил Генерального секретаря КПСС выступить в своих стенах, а потом взял и отозвал приглашение. Я заметил, что глупо было отзывать это приглашение, никому хуже от его выступления не стало бы. И тут мэр сказал: «Но он ведь представитель репрессивного государства. Это все равно что пригласить выступать перед Конгрессом Гитлера!» Я ответил: «Это преувеличение, параллель неудачна: Гитлер все же был официально избран народом». Горбачева никто не избирал. Может, для него самого это что-то вроде самооправдания.

Б.Я. В СССР человек всегда – советский: либо просоветский, либо антисоветский – все едино; ты несоветский, только если ты независим…

И.Б. Ну да, как-то так…

Б.Я. Или пытаешься быть независимым…

И.Б. Ты отстаиваешь одно: ты человек, человеческое существо, тебя не удовлетворяет ни одно из этих навязываемых определений; в человеке гораздо больше полутонов, больше граней. Не то чтобы я изо всех сил пытался быть а-советским, и прочая, и прочая. У меня есть только один ответ – цитата из замечательного японского писателя Акутагавы Рюноскэ, – по его рассказу снят фильм «Расёмон»: «У меня нет совести. У меня есть только нервы». Именно так я бы сказал о себе. Не думаю, что поступки мои диктовались какой-то философией, системой убеждений, принципами; я просто реагировал – так реагирует животное. И если я упирался рогом, то просто сказывалась моя человеческая, животная природа, а не философский выбор. Задним числом, конечно, можно все объяснить – глядишь, получится, что у тебя была какая-то личная философия, но суть в том, что ты человек, то есть, если хотите, животное, и ты органически отталкиваешь этот выбор из двух. Это как выбирать между тем или этим куском колбасы – а ты хочешь рыбу.

Б.Я. Как обстояло дело в семьдесят втором году, когда вам пришлось покинуть Советский Союз? Что говорили вам власть предержащие?

И.Б. Ну, вкратце, мне говорили: «У вас есть два приглашения из Израиля – почему бы вам ими не воспользоваться? Вы думаете, мы вас не выпустим?» Я сказал: «Ну, если вы спрашиваете, то я не думаю, что вы меня выпустите. Вы не выпустили меня в Чехословакию, в Польшу, в Италию, когда у меня были приглашения туда. Но главная причина, почему я не хочу в Израиль, – совсем другая». – «И что же это за причина?» – «Главная причина: мне нечего делать в Израиле. Я гражданин своей страны, я здесь родился и вырос, и я не собираюсь ехать жить в какое-то другое место: здесь мой дом, и не надо мне говорит, что мне делать».

И вот тут их тон резко переменился. Если до этого гэбэшник обращался ко мне на «вы», то тут он уже отбросил приличия и сказал: «Слушай, Бродский, ты прямо сейчас заполнишь анкеты, а мы их быстро рассмотрим и дадим ответ». Было совершенно ясно, к чему идет дело, и я спросил: «А если я не буду их заполнять?» Тут он ответил: «У вас наступит очень горячее время», – именно этими словами. Я трижды сидел в тюрьме, дважды лежал в психушке, так что я знал, что они имеют в виду, и у меня не было никакого желания проходить через все это еще один раз. Не то чтобы я так уж дрожал за свою жалкую шкуру, тут было еще кое-что: повторение учит только до известного предела. Я согласен с Кьеркегором, но только отчасти: с течением времени повторение отупляет, оно превращается в клише – а на клише нельзя ничему научиться. Происходит такое переключение от Кьеркегора к Марксу – история повторяется и так далее…

Мне дали десять дней. Я попытался выторговать время. Не хотелось поспешно уезжать. Тому был ряд причин: они могут передумать и т. п., и т. п. Мне был задан вопрос: «Когда вы будете готовы?» Я ответил: «Мне надо собрать мои рукописи, привести в порядок архив, и прочее, так что, может быть, к концу августа». Он сказал: «Четвертое июня – крайний срок». А разговор этот состоялся семнадцатого или восемнадцатого мая.

Б.Я. Они как-то объясняли это?

И.Б. Если вы выросли в этой стране, вы не спрашиваете у гэбэшников объяснений. Обычно, задавая вопрос, вы слышите в ответ: «В этой комнате вопросы задаем мы, а не вы».

Б.Я. Вам разрешили вывезти ваш архив?

И.Б. Нет. Все, что я взял, – пару книг, одна из них – стихи Джона Донна, и две бутылки водки. Я до последнего момента не знал, что самолет летит не на Восток, а на Запад, – но если он летит на Запад, значит, он сядет в Австрии. И я думал: если конечный пункт назначения – Австрия, я смогу повидаться с Уистаном Оденом; потому что летом он живет в Австрии, об этом я знал. Так что я прихватил бутылку русской водки, а мой литовский друг Томас Венцлова сказал: «Слушай, ты собираешься увидеться с Оденом, привезти ему бутылку водки – почему бы тебе не прихватить для него и „Три девятки“, наш ее вариант?» (А «Три девятки» – это такая настойка, где двадцать семь разных травок.) Так что у меня было – две бутылки, стихи Донна и пишущая машинка, которую они в аэропорту раскурочили. А рукописи мне передали через друзей – их перефотографировали, и я потом получил пленку.

Б.Я. Можно я сейчас перейду на русский, поскольку вопрос «русский»?

И.Б. Сколько угодно!

Б.Я. Я хочу говорить о Пастернаке. Его нет среди крупных поэтов, о которых вы пишете в книге эссе «Less Than One». Почему?

И.Б. Прежде всего потому, что статьи эти написаны для англоязычной публики, и поэтому я постарался говорить скорее о тех, кого они не знают, нежели о тех, с кем они более или менее знакомы.

Б.Я. Я знаю, что вы Блока не любите.

И.Б. Блока я терпеть не могу. Пастернака я обожаю, особенно как поэта. Роман, с моей точки зрения, никуда не годится. Стихи из романа совершенно потрясающие – может быть, лучшее, что им написано. Хотя, в общем, выбирать из Пастернака совершенно невозможно. Евангельские стихотворения мне страшно нравятся. У меня была идея составить антологию русских стихотворений, посвященных христианским праздникам, я даже написал одно стихотворение сам, поскольку у Пастернака этого нет…

Б.Я. «Сретенье» – действительно стихотворение под стать пастернаковским.

И.Б. Это естественно. Наверное, у кого-то это еще есть, но так как мне в голову ничего не приходило, я написал стихотворение. И там есть один дополнительный нюанс. Дело в том, что именины Анны Андреевны Ахматовой на Сретенье приходятся – она сретенская Анна. Кроме того, это до известной степени автобиографическое стихотворение, потому что в этот день у меня родился сын. Так что там довольно много намешано: там Пастернак, там Ахматова, там я сам, то есть там мой сын, вернее.

Б.Я. Каково вообще ваше отношение к христианству?

И.Б. Черт его знает! (Смеется.)Мне сложно об этом говорить.

Б.Я. У вас есть ведь еще стихотворения на христианские темы…

И.Б. Вы знаете, у меня была идея в свое время, когда мне было двадцать четыре или двадцать пять лет, и я пытался следовать этой идее – на каждое Рождество написать по стихотворению.

Б.Я. Как на Пасху раньше писали русские поэты.

И.Б. Совершенно верно. И некоторое время я соблюдал это, но потом обстоятельства, что ли, встали поперек дороги… Но я до сих пор пытаюсь это делать. И, в общем, это мое отношение к христианству… (смеется)если угодно. У меня семь или восемь стихотворений рождественских. Это для меня не столько дисциплина, сколько… до известной степени и дисциплина… Как человек каждый год фотографируется, чтобы знать, как он выглядит. По этому можно, как мне казалось, более или менее проследить стилистическое развитие – развитие души в некотором роде, то есть эти стихотворения – как фотографии души. К сожалению, масса негативов потеряна. (Смеется.)

Б.Я. А крест, который вы носите на одной из фотографий сразу после отъезда?

И.Б. Это был семьдесят второй год. В те времена я относился к этому более, так сказать, систематически. Но это прошло. Это опять-таки связано с Пастернаком, если хотите. После его «Стихов из романа» масса русской интеллигенции, особенно еврейские мальчики, очень воодушевилась новозаветными идеями. Отчасти это была форма сопротивления системе, с другой стороны, за этим стоит совершенно замечательное культурное наследие, с третьей стороны – чисто религиозный аспект, с которым у меня отношения всегда были в достаточной степени неблагополучными.

В принципе, систематическая сторона всегда немножечко неприятна, и, если говорить всерьез о том, что я выбрал в духовном отношении – хотя, может быть, надо было бы говорить об интеллектуальном в первую очередь, – я, конечно, Новому Завету предпочитаю Ветхий. То есть метафизический горизонт, или метафизическая интенсивность Ветхого Завета, на мой взгляд, куда выше, чем метафизика Нового. Идея грандиознее, идея верховного существа, которое не оперирует на основании этических, то есть человеческих, категорий, а исходит из собственной воли, в основе которой лежит произвол, то есть «God is arbytrary». В этом смысле иудаизм для меня несколько более привлекателен, чем новозаветное христианство, хотя я человек в некотором роде испорченный одной вещью: так получилось, что я прочел «Бхагават-гиту» и «Махабхарату» раньше, до Нового и Ветхого Заветов. Ветхий и Новый Завет я прочел впервые, когда мне было двадцать четыре года. И метафизические горизонты индуизма на меня произвели куда большее впечатление и со мной навсегда остались. Я потом понял, что это – не мое, то есть этноцентрически не мое, но после этого, когда я читал Новый Завет, я невольно сравнивал, и то, что дает человеку индуизм, – это действительно метафизический эквивалент каких-то Гималаев, то есть все время за тем, что ты видишь, возникает более высокая, грандиозная горная цепь. Иудаизм можно скорее сравнить с потоком в узком русле, но колоссальной интенсивности. Вольно или невольно, во все эти дела вмешивается и производит выбор рациональное, разум или не разум, а даже до известной степени воображение, и мне кажется, что духовный потенциал человека – грех говорить такие вещи – более реализован в «Бхагаватгите», нежели, скажем, в Новом Завете. Но я и не готов – и на смертном одре, который, боюсь, не за горами – не буду готов вступить в серьезную дискуссию об этом. Но интуитивно индуизм грандиознее. К этому можно еще добавить, что художественное произведение мешает вам удержаться в доктрине, в той или иной религиозной системе, потому что творчество обладает колоссальной центробежной энергией и выносит вас за пределы, скажем, того или иного религиозного радиуса. Простой пример – «Божественная комедия», которая куда интереснее, чем то же самое у отцов церкви. То есть Данте сознательно удерживает себя в узде доктрины, но в принципе, когда вы пишете стихотворение, вы очень часто чувствуете, что можно выйти за пределы религиозной доктрины: метафизический радиус расширяется или удлиняется.

Б.Я. Давайте вернемся к английскому? Когда я переводил на шведский «Less Than One», порой у меня возникало ощущение, что пришелец из другого языка раздвигает границы нового языка, которым он пользуется. Американец или англичанин никогда бы так не написал, но ведь можно писать и так – и оставаться в границах языка. Если это удается, происходит обогащение языка, расширение его границ. Расскажите о ваших отношениях с английским. Я, например, заметил, что ваш английский синтаксис – в чем-то очень русский.

И.Б. Да, такое часто случается. Но синтаксис мой – не русский, а синтаксис самого английского. Есть два английских: английский Джейн Остин или Джорджа Оруэлла и английский Генри Джеймса. Возьмем только Джейн Остин и Генри Джеймса. Есть английский очень ясной фразы, а есть английский с очень закрученной фразой, где множество придаточных, очень точных. Помню – возможно, как раз это и подтолкнуло меня писать на английском, – я читал Конрада, его «Глазами Запада», и меня поразило: его синтаксис был так похож на синтаксис Джеймса. Но для Генри Джеймса английский был родным, а для Конрада это был третий язык, язык, который он выучил. И как вспышка: а может, и Конрад, и Джеймс переводят с какой-то внутренней матрицы. То есть люди думают не на языке, они – думают мысль. Это все зависит от вашей выучки, от типа мышления, то есть это вопрос темперамента, той или иной нервной организации и т. д. Кто-то довольствуется ясностью изложения, кто-то привязан к мысли-комментарию, к своеобразному постскриптуму в сознании. И то, что я делаю в английском, – скажем, то, как я объясняю это для себя, – на самом деле это не столько испытание языка на прочность, сколько использование одной из заложенных в нем возможностей, существующих у Джеймса и Конрада. Если читать Джеймса, имея за плечами русский, приходишь именно к этому. Его предложения – это такая чересполосица придаточных и уточнений. В английском существует две традиции, и это другая традиция, не традиция Джейн Остин. Хотя порой я пытаюсь эти две традиции слить воедино и ограничиваюсь короткими предложениями. Но что-то внутри – отчасти сам ход мысли, отчасти развертывание текста – заставляет делать еще один шаг, пояснять, конкретизировать, уточнять. Определенно я могу сказать только одно: чертовски приятно, что эти мои эссе так хорошо приняли, но в мои намерения не входило привнести что-то новое, совершенно невиданное в английский.

Б.Я. Но, может, именно это вы и делаете?

И.Б. У меня нет выбора. То, что я пишу – не важно, по-русски или по-английски, – продукт моего мышления, какое уж оно есть.

Б.Я. Тогда возникает другой вопрос. Если это так, если ход мысли един, то вы можете выбирать язык, на котором пишете. Можете ли вы одновременно работать над текстами на английском и русском? Разными текстами, конечно. Или вы пишете по-русски и по-английски попеременно?

И.Б. Ну, как-то так, да. Повседневная реальность такова, что в течение дня переключаешься с одного языка на другой. Эссе, лекции – их, мне кажется, легче писать на английском. На самом деле по-русски я написал лишь несколько вещей в прозе – хотя вещей довольно длинных. Прозу я никогда не любил и старался не связываться. Собственно, за прозу я сажусь волею обстоятельств. В «Less Than one» все вещи, кроме двух, были написаны по заказу. Я считал, что лучше уж сразу писать по-английски: писать по-русски, а потом переводить – устраивать себе настоящий ад, потому что не вписываешься ни в какие сроки.

Б.Я. По-английски вы стали писать уже в англоязычной среде. При этом существует великая традиция английских эссе.

И.Б. Перед которой я преклоняюсь…

Б.Я. В русской литературе все иначе, там «сборник эссе» – редкость.

И.Б. Да. Но как бы там ни было, у меня всегда, лет с шестнадцати – семнадцати, ну с двадцати, был роман с английским; с англо-саксонской культурой, с Англией и Америкой – я «дитя Европы», как и все мое поколение. У меня роман этот явно зашел дальше простых ухаживаний, превратился во что-то вроде брака. Это реальность, в которой я живу. Не думаю, что в таком двуязычном существовании есть что-то особенное, хотя кому я это говорю – вы ведь живете в Северной Европе.

Б.Я. Когда в марте прошлого года мы беседовали о вашем шуточном стихотворении про двадцатый век, вы сказали, что писать его было совсем несложно. Откуда эта легкость?