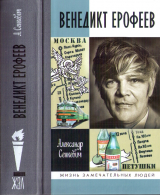

Текст книги "Венедикт Ерофеев: Человек нездешний"

Автор книги: Александр Сенкевич

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]

Венедикт Ерофеев вовсе не собирался пробиваться в советские писатели. Из приличных и талантливых людей на эту цель были настроены многие из моих современников. Например, Олег Битов, Владимир Войнович[107]107

1932—2018.

[Закрыть], Андрей Вознесенский, Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Леонид Губанов[108]108

1946—1983.

[Закрыть]. У Венедикта Ерофеева такого намерения даже в мыслях, не то что в действиях, никогда не существовало. Быть членом Союза писателей СССР, как объяснила мне одна из его технических сотрудниц, означало в то время почти то же самое, что начать жить при коммунизме в его начальной стадии.

У поэта Бориса Абрамовича Слуцкого[109]109

1919—1986.

[Закрыть], имевшего репутацию порядочного человека, в его небольшой статье 1965 года к подборке стихотворений рано ушедшего из жизни моего друга Владимира Алексеевича Смолдырева[110]110

1939—1971.

[Закрыть], опубликованной в 1966 году в сборнике молодых поэтов «Костры» (издательство «Молодая гвардия»), я нашёл недвусмысленный ответ, что ценилось больше всего в советской поэзии: «Каждый молодой поэт, если он действительно заслуживает этого имени, тащит на Парнас своё пережитое, доселе никогда на Парнасе не бывавшее: кто геологию, кто армию, кто родимый колхоз, кто архитектуру»17. В последнем случае, я думаю, Слуцкий имел в виду Андрея Вознесенского, окончившего Московский архитектурный институт. Володе Смолдыреву Борис Слуцкий пророчил, что с его появлением в литературе «в поэзию войдут цехи современного большого завода, столь непохожего на завод Куприна и даже на завод времён Гладкова»18. Писателя Фёдора Васильевича Гладкова[111]111

1883—1958.

[Закрыть] с его романом «Цемент» сейчас мало кто помнит. Как только Владимир Смолдырев обратился к Библии и заглянул в самого себя, лишь сменилась тематика его стихотворений на общечеловеческую, Борис Слуцкий от него резко отошёл. Единственным крупным поэтом, кто его в то время поддержал, был поэт-фронтовик Александр Михайлович Ревич[112]112

1921—2012.

[Закрыть], истинно верующий православный христианин. Нелегко было в таких идеологических обстоятельствах и при жёстких эстетических установках существовать молодым литераторам.

Елена Игнатова принадлежала, как и Венедикт Ерофеев, к «“единоличникам” в литературе и общественной жизни»19. Глядя в прошлое, она вспоминает о тусовках творческой молодёжи, непризнанной и гонимой: «Не раз, сидя на собрании в какой-то квартире, слушая декларации, тексты петиций, споры хитроумных тактиков, я думала: зачем я здесь? Мне не интересно штурмовать Союз писателей, пробиваться в советскую литературу, предыдущее поколение “шестидесятников” добилось этого – и кануло там. Не дай нам Бог такой “удачи”! Как ни странно, Венедикт был чуть ли не единственным собеседником, согласным со мной, и то, что он терпеливо слушал и снисходительно, как с очевидным, соглашался, было удивительно»20.

Венедикт Ерофеев не осуждал присутствующее у своих сверстников естественное желание стать знаменитыми. В этом стремлении к славе, казалось бы, не было ничего зазорного, если бы не одна загвоздка – в СССР выделение творческого человека, гуманитария, из общей людской массы означало непременный контакт с существующим общественно-политическим порядком. А это в той или иной мере требовало от него выражения уважения и лояльности по отношению к советской идеологии или умения виртуозно и талантливо ею манипулировать. Вот почему Венедикт Ерофеев не рвался вперёд, чтобы стать «инженером человеческих душ» (определение, данное Иосифом Сталиным) с красной членской книжкой Союза писателей СССР в кармане и засорять сознание своих соотечественников малой или большой ложью, а себя унижать ролью приспособленца, играющего с власть имущими в кошки-мышки.

Подытожу. Союз писателей СССР Венедикту Ерофееву не подходил. С его сочинениями соваться ему туда было бессмысленно и опасно. Набросились бы со всех сторон и в мгновение загрызли. В отличие от своего однофамильца Виктора Ерофеева он к этому Союзу писателей относился без всякого почтения. Считал, что членство в нём его как писателя дискредитировало бы. Ведь вскоре после ухода из всех высших учебных заведений, куда Венедикт Ерофеев триумфально поступал и также шумно их покидал, он ощутил подпольность своего существования, осознал чужеродность официальной жизни как для себя самого, так и для своего творчества.

Случись невероятное и сделайся автор поэмы «Москва – Петушки» со временем членом Союза писателей СССР, его жизнь закончилась бы ещё раньше. Ведь у Венедикта Ерофеева было, как у его героя Венички из поэмы «Москва – Петушки», «щепетильное сердце», и он никогда не научился бы «ссорить левую руку власти с её правой рукой, ловко играя на этом», как это виртуозно делал на протяжении всей своей творческой жизни Евгений Евтушенко21.

Скажу больше. Венедикт Васильевич никогда не писал того, что от него «просило время и обстоятельства». Закавыченные мною слова взяты из письма Сергея Александровича Соболевского[113]113

1803—1870.

[Закрыть] славянофилу Степану Петровичу Шевыреву[114]114

1806—1864.

[Закрыть] после опубликования Пушкиным стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».

Время нашло приют в сознании самого Венедикта Ерофеева, а от обстоятельств, этим временем создаваемых, он ушёл исключительно в частную жизнь.

Забегая намного лет вперёд, скажу, что в 1989 году он всё-таки стал членом Литературного фонда. На вручённом ему членском билете под номером 13553 над надписью «Литературный фонд СССР» находилась короткая черта, отделяющая эту надпись от другой: «Ордена Ленина Союз писателей СССР».

Сам ли великий вождь придумал определение для советского писателя или кто-то его надоумил, но доподлинно известно, что Иосиф Сталин впервые произнёс ставшую сакраментальной фразу об «инженере человеческих душ» на встрече с пятьюдесятью советскими писателями. Она произошла в доме у Максима Горького на Малой Никитской 26 октября 1932 года.

От той встречи Сталина с писателями сохранились воспоминания критика и литературоведа Корнелия Люциановича Зелинского[115]115

1896—1970.

[Закрыть]. Зелинский обладал феноменальной памятью, как и Венедикт Ерофеев. По возвращении домой он почти стенографически записал всё, что происходило и что говорилось на той встрече. Разумеется, и выступление, и реплики Иосифа Сталина, а также сопровождавших его Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Клима Ворошилова и Павла Постышева. Приведу фрагмент из выступления Иосифа Сталина: «Есть разное производство: артиллерии, автомобилей, машин. Вы тоже производите товар. Очень нужный нам товар, интересный товар – души людей, тоже важное производство. Очень важное производство – души людей. <...> Все производства страны связаны с вашим производством. И оно невозможно без того, чтобы не знать, как человек входит, как он участвует в производстве социализма. Вот тут кто-то правильно говорил, что писатель не должен сидеть на месте. Он должен знать жизнь страны. <...> Человек перерабатывается самой жизнью. Но и вы помогите переделке его души. Это важное производство – души людей. Вы – инженеры человеческих душ. Вот почему выпьем за писателей и за самого скромного из них, за товарища Шолохова»22.

К этим воспоминаниям предпосланы примечания Александра Корнелиевича Зелинского. Одно из этих примечаний я приведу: «Подавляющего большинства участников описанного собрания уже нет в живых. Двадцать три человека умерли по разным причинам (убиты на войне, покончили самоубийством, как Фадеев и Макарьев). Остались в живых только двенадцать человек, все уже старики. Одиннадцать человек, т. е. каждый четвёртый собрания, были арестованы и погибли в лагерях (вернулись двое: Иван Гронский и Иван Макарьев. – А. С.) или были расстреляны: П. П. Постышев, М. Кольцов, Л. Авербах, В. Киршон, Г. Никифоров, И. Гронский, В. Зазубрин, И. Макарьев, Г. Цыпин, И. Разин, П. Крючков»23.

В контексте происходящих в то время в СССР событий, связанных с закабалением крестьянства и чудовищной эксплуатацией рабочего класса, к слову душа вернулся почти забытый смысл, который содержало понятие ревизские сказки. Это были документы, отражающие результаты переписей (ревизий) податного населения Российской империи в XVIII—XIX веках, проводившиеся с целью налогообложения. Появилось даже понятие «ревизская душа». История о том, как можно нажиться на скончавшихся ревизских душах, чья смерть ещё не была отмечена в бумагах, легла в основу сюжета поэмы Гоголя «Мёртвые души». Иосиф Сталин, назвав своих сограждан душами, давал понять, что государство, созданное Лениным, существует без царя, но остаётся благодаря лично ему самодержавным, как во времена царствования Николая I. И все люди в этом государстве, как его крепостные, себе не принадлежат. Хотя Сталин позволял советским историкам шельмовать Николая I, а в душе его очень даже понимал и, как предполагаю, искренне уважал.

Большевики обещали: землю – крестьянам, заводы и фабрики – рабочим, власть – Советам, мир – народу. Ни одно из этих заманчивых посулов не было осуществлено. Землю через некоторое время у крестьян отобрали и передали колхозам и совхозам. Фабрики и заводы стали государственными. У рабочих и крестьян изначально, с момента большевистского переворота, власти вообще никакой не было и по многим причинам быть не могло. Абсолютная власть сосредоточилась не у депутатов, а в руках партийной бюрократии, а затем одного человека – Иосифа Сталина, сумевшего ленинскую идею мировой революции плавно спустить на тормозах. Он и церковь не тронул бы, понимал её пользу для укрепления самодержавной власти. Однако ещё оставалась не до конца уничтоженной часть яростных партийных безбожников – ленинская гвардия со своими сторонниками. Пришлось 5 декабря 1931 года взорвать в Москве храм Христа Спасителя, главный собор России. Наступление на духовенство продолжалось. Его место должны были занять советские писатели. Если люди считались винтиками, то писатели переходили в категорию инженеров. Всё, что говорил и делал Иосиф Сталин, было бесчеловечно, но логично, закономерно и с пониманием сути дела. Спустя несколько лет он почти всех этих ленинских безбожников ликвидировал без всяких угрызений совести. Добил бы и оставшихся, но ему чуть-чуть не хватило времени. Многое вождь всех времён и народов осознавал и чувствовал, но не всё предвидел. Забыл о самом простом. О том, что как аукнется, так и откликнется.

Венедикт Ерофеев записал в блокноте после выноса тела Сталина из мавзолея и захоронения его у Кремлёвской стены: «Посмертно репрессированному от посмертно реабилитированных»24. К этой записи приведу ещё другую, из записных книжек Венедикта Васильевича: «Любопытно, какое место в мире мы занимаем по изготовлению колючей проволоки в погонных метрах?»25

Венедикт Ерофеев всё-таки дожил до того долгожданного времени, когда роль художника стала ограничиваться рамками его профессии.

Не желая расширять и укреплять советскую мифологию, Венедикт Ерофеев предпочёл позицию человека, смотрящего со стороны. С детских лет пришла к нему потребность наблюдать за людьми и, не торопясь, размышлять над увиденным.

Позиция наблюдателя не означала подглядывания в замочную скважину. Другое дело, что Венедикт Ерофеев не был деликатен и щепетилен в словесном оформлении своих наблюдений. По крайней мере в письменной речи. Однако не стоит думать, обнаруживая в его прозе нецензурные слова, что он возводил вседозволенность в принцип жизни.

Вот как объясняет употребление писателем матерной лексики Юрий Владимирович Мальцев, автор книги «Вольная русская литература»: «У Ерофеева мы находим живой нынешний разговорный язык не как экзотическое диалоговое обрамление авторского повествования, а как органичный способ самовыражения – и это, несомненно, большой вклад Ерофеева в сегодняшнюю русскую литературу. Вслед за ним многие другие самиздатовские авторы увидели в языковом новаторстве или даже “языковом натурализме” самый прямой путь отражения нового колорита современной советской жизни и психологии»26.

Милее всех ангелов Венедикту Ерофееву были херувимы, которые, как он вычитал из Еврейской энциклопедии и отметил в одном из своих многочисленных блокнотов, «из всех небесных существ являлись самыми близкими к Божеству»27. (В тех же «Записных книжках» существует его другая запись о херувимах со ссылкой на ветхозаветного пророка Иезекииля, жившего на рубеже VII—VI веков до Р. X.: «По Иезекиилю, всё тело Херувима и спина, и руки, и крылья, всё покрыто глазами»28).

Так и Венедикт Васильевич Ерофеев вглядывался в мир всем своим существом и не находил в том любопытстве ничего зазорного и постыдного.

Он был человеком на редкость последовательным в своих взглядах и поступках. Злобная недоброжелательность в нём отсутствовала. В трезвом состоянии он сплеча не рубил, проявлял известную тонкость и деликатность в общении с женщинами.

В работе Венедикт Васильевич был нетороплив. Литературное наследие в виде законченных произведений он после себя оставил значительное по своей художественной ценности, однако по объёму небольшое. В разы его превосходят сохранившиеся выписки из прочитанных им книг, а ещё всякие почеркушки – то ли записи собственных мыслей и образов, то ли у кого-то подслушанные и запомненные им перлы красноречия и остроумия.

Венедикт Ерофеев осмотрительно распоряжался своим талантом, на пустяки его не растрачивал. Может быть, этим объясняется его осторожное, даже опасливое отношение к писательству. Вероятно, он не обольщался по поводу своего творческого потенциала и берёг его, чтобы не сорваться в банальное сочинительство. Ему был интересен человек сам по себе, появившийся по замыслу Создателя от антропоморфных обезьян из группы дриопитеков. Эти особи обитали лет 25-30 миллионов назад, жили на деревьях, потому-то и получили от учёных название древесных. Могу представить, как в своих бездомных скитаниях Венедикт Ерофеев, оказываясь в исключительно неблагоприятных ситуациях, сокрушался, что человек утерял способность своих далёких пращуров жить на деревьях и перепрыгивать с ветки на ветку, уходя от всевозможных опасностей. Современный человек, к сожалению, перенёс прыгучесть своих далёких предков в сферу социальных отношений, подчиняющихся, как и всё живое в природе, закону иерархии.

Говоря о скромной творческой плодовитости писателя, не стоит забывать о его пристрастии к спиртному. На пьянство как на тормозящий фактор творческой активности обращает внимание его приятель, поэт, прозаик, переводчик и музыкант Марк Иехиельевич Фрейдкин[116]116

1953—2014.

По моей просьбе о Марке Фрейдкине написал учёный и переводчик Владислав Зайцев: «С Марком Фрейдкиным я познакомился не через общих приятелей или коллег, как это обычно бывает, а по сугубо литературным делам. В 1996 году в связи с приближавшимся 75-летием гениального французского поэта, композитора и певца Жоржа Брассенса (1921 – 1980), стихи и прозу которого я уже давно переводил, в небольшом московском частном издательстве под вызывающим французским названием “Carte Blanche” готовился к публикации миниатюрный сборник избранных песен поэта, который стал первым отдельным изданием его стихов на русском языке. Составителем и редактором этого сборника был учредитель издательства поэт-переводчик и прозаик Марк Фрейдкин. Прочитав в рукописи мои переводы и решив включить полтора десятка из них в будущую книжку, он связался со мной по телефону, представился и предложил поработать вместе с ним над подготовкой текстов к изданию. Работа эта происходила у него дома на Дмитровском шоссе. Исходя из количества и размера этих текстов, я поначалу предположил, что всё дело займёт у нас один-два вечера. Марк тогда уже вполне владел компьютерной грамотой, у него был приличный по тем временам компьютер, между тем как я всё ещё обходился пишущей машинкой. Вопреки моим предположениям, наши литературные посиделки продолжались по пять-шесть часов кряду и растянулись на несколько месяцев, вплоть до отправки рукописи в типографию. Всё это время мы были заняты не столько правкой моих и его переводов, сколько бесконечным обсуждением самых разных литературных и житейских ассоциаций, поводом к которым становились сюжеты, мотивы, слова и обороты речи в стихах Брассенса и наших версиях их русских переложений. Во время долгих и увлекательных для нас обоих разговоров обо всем на свете я имел возможность оценить незаурядность натуры этого человека. Он был скромен, вежлив и доброжелателен, несуетлив, тих в разговоре, но при этом замечания его были всегда остроумны, часто неожиданны и парадоксальны, суждения в высшей степени оригинальны. Он был интересен не только большой начитанностью, но и своей необычной биографией, о любопытных перипетиях которой можно узнать из его прозаических произведений, написанных хорошим, ясным слогом – таким по-русски, увы, давно уже не пишут. После публикации сборника мы с ним встречались лишь изредка, и всегда, как и в первый раз, предлогом к этим встречам было что-нибудь связанное с Жоржем Брассенсом. Он приглашал меня на свои концерты, где исполнял его песни в своих переводах и свои собственные поэтические сочинения. Но почему-то мне особенно памятен тот день, когда Марк сообщил, что у него обнаружили ту “злую хворь, из чьих жестоких лап не вырвет никакой искусный эскулап” (опять Брассенс, которого та же участь не обошла). Сказал он это как бы мимоходом и, упреждая всякие знаки сожаления и сочувствия, поспешил меня успокоить: дескать, ничего страшного, всё обойдётся. Мне редко приходилось видеть подобное самообладание в человеке, узнавшем такой диагноз».

[Закрыть]. Долгое время он входил в ближайшее окружение писателя. К тому же человек он был здравомыслящий – в первозданном значении этого слова.

Речь, разумеется, идёт не о качестве произведений Венедикта Ерофеева, а о их количестве. Не склонный романтизировать и возводить в священное действо пагубную для русских людей привычку, Марк Фрейдкин писал: «Все красивые рассуждения о “пьянстве как служении” и тем более о “пьяном Евангелии от Ерофеева” или даже о “сверхзаконном подвиге юродства” мне по меньшей мере не близки и попросту кажутся не очень умными, чтобы не сказать сильней. Собственно говоря, в Венином клиническом случае это была не привычка и уж тем более никакое не служение, а тяжёлая и практически неизлечимая болезнь, весьма, увы, распространённая как среди талантливых и неординарных людей, так и среди людей вполне заурядных, причём чаще всего низводящая первых на уровень вторых. Как бы то ни было, её проявления в обоих вариантах очень мало различаются. Веня в этом смысле не представлял собой исключения и в пьяном виде если и не становился безобразным, как большинство из нас, то и особенно привлекательным его тоже не назовёшь»29.

Увлечённым книгочеем оставался Венедикт Ерофеев почти до последних дней своей жизни. Однако не проглатывал всё, что оказывалось под рукой. Книги для прочтения он выбирал тщательно и с определённой целью – прежде всего «божественно одарённые», отмеченные высоким авторским мастерством и предполагающие «не только эмоциональное воздействие, но и высокую интеллектуальность»30. Неспроста ведь первой из всех полезных для разума и чувств книгой стала для него Библия, которую он знал наизусть.

Нет ничего проще, чем взглянуть на творчество Венедикта Ерофеева бесстрастным взглядом и понять, в чём суть его поэтической проповеди. Она между тем на удивление проста. Однако это не та простота, которая хуже воровства. Судите сами: не принимал он мира сего и всей злобы его. Не желал себе благоденствия за счёт страдания других людей. Не по нраву ему было низведение человека до бесправной «твари дрожащей».

Вот и вся несложная суть того, что он хотел сказать людям своим творчеством! Думал, что прочтут его опус друзья-приятели. А вдруг, ему на удивление, оказалось, что его поэма «Москва – Петушки» разошлась по всему миру, да ещё во многих экземплярах и на разных языках!

Чем чаще книги Венедикта Ерофеева издаются, тем больше появляется людей, которые после его смерти изменили к худшему к нему отношение.

Никого сейчас не удивишь тем, что сплошь и рядом люди непочтительно отзываются о тех, на кого ещё вчера молились. Для эмоционального человека бросаться из одной крайности в другую – дело обычное. Такая непоследовательность, по-видимому, объясняется человеческой природой, то есть волей Создателя. Вспомним «Книгу Екклесиаста, или Проповедника»: «Всему своё время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру» (3:1—8).

Так и стоим мы, люди, тысячелетиями, как плакучая ива под сильным ветром. Главное – не согнуться и не сломаться.

Глава восьмая

О НЕКОТОРЫХ СОВЕТСКИХ КЛАССИКАХ

Насколько широчайшей была у советских писателей амплитуда взглядов на власть Иосифа Виссарионовича Сталина, свидетельствуют дневники и высказывания одного из них, человека талантливого и в своих поступках по мере своих сил сохранявшего порядочность. Я имею в виду выдающегося русского писателя Михаила Михайловича Пришвина[117]117

1873—1954.

[Закрыть].

Как пишет журналист Алина Гарбузняк в еженедельнике «АиФ» в своём эссе «Большевик от природы», в конце 1920-х и в 1930-е годы писатель называл октябрьский переворот «грабежом личной свободы человека», «освобождением зверя от пут сознания», а коммунизм «системой полнейшего слияния человека с обезьяной», «государственным бытом воров и разбойников»1. Но уже ближе к 1940 году его высказывания о власти и непосредственно о Сталине основательно изменились. У писателя даже появилась историософская концепция послушания. Её содержание сводилось к тому, что нельзя жить, как хочется. Необходимо добровольное и сознательное подчинение необходимости, в связи с чем Михаил Пришвин считал сталинскую эпоху массовых репрессий исторически оправданной и называл школой послушания. Алина Гарбузняк заключает, что «погибшие на принудительных работах “враги Сталина” с высоты пришвинского полёта оказались исторически оправданной жертвой»2. Другими словами, из этих умозаключений Михаила Пришвина логично следовало, что Сталин тот самый долгожданный человек, который появился в нужное время и в нужном месте, чтобы спасти государство от гибели.

Разобравшись в несложных исходных постулатах концепции Михаила Пришвина, Алина Гарбузняк берёт под сомнение искренность «певца природы» и его «обращение» в сталиниста после 1940 года. По её мнению, само понятие искренности для писателя, который чудом избежал репрессий, сомнительный критерий. В её сознании не укладываются его гуманизм и потворство палачу. Алине Гарбузняк, нашей современнице, «трудно представить, что чувствует и как меняется человек, когда кругом летят головы друзей и знакомых, близких и дальних, а ты остаёшься цел»3.

Шокирующим цинизмом отдаёт суждение Михаила Пришвина о его эпопее «Осударева дорога», посвящённой строительству Беломорканала: «Три четверти этого романа есть результат мучительного приспособления к среде, и разве одна четверть, и то меньше, – я сам, чему же тут радоваться! Ничего не вижу постыдного в этом приспособлении для себя, стыд ложится на среду, и если среда не оценит, то стыд ложится на неё, как и радость моя будет не за себя, а для неё»4.

Алина Гарбузняк, заканчивая эссе, делает язвительное по смыслу заключение. Она приводит логику рассуждений по-конформистски настроенного писателя: «Радоваться нечему, но и стыдиться не нужно, среда оценит и возьмёт стыд на себя. Формула на все времена»5.

В конце концов, можно сказать ещё проще: Михаил Пришвин прожил большую часть своей жизни не как хотел, а в соответствии с навязанными ему новыми правилами общежития советских людей. Что-то вроде существования при крепостном праве. Разве что место барина заняло государство с его идеологией подавления инакомыслия.

С другой стороны, трудно осуждать писателя. Его концепция послушания позволила ему сохранить ту жизнь, к которой он привык, и в то же время оставаться свободомыслящим человеком для себя самого.

Я не случайно обратился к Михаилу Пришвину. С этим писателем Венедикта Ерофеева сближает не только любовь к природе. Ещё они известны своими дневниковыми эпопеями. Михаил Пришвин вёл дневник полвека – с 1905 по 1954 год, а Венедикт Ерофеев с 1959 года и почти до самой смерти, но его жизнь оказалась на 29 лет короче, чем у его старшего собрата по перу. В своих дневниках тот и другой были беспредельно откровенны и не стеснялись в высказываниях по разным (и политическим тоже) поводам. Впрочем, Венедикт Васильевич не изменил, как Пришвин, своего отношения к октябрьскому перевороту. В своём дневнике, когда у него появился сын по имени Венедикт, он записал: «...младенца своего надо заставить приготовить к пятидесятилетию Октября какой-нибудь аттракцион: показывать, например, фиги или на пузе сплясать “Интернационал”»6.

Каким-то чудом Михаилу Пришвину удалось остаться над схваткой. Венедикт Ерофеев старался не ввязываться в любую драку, да ещё со словесным мордобоем.

Всеобщее послушание подневольного человека существовало долго, вплоть до августа 1991 года. Не ради же красного словца Иосиф Бродский крикнул в нью-йоркском аэропорту вослед идущему к паспортному контролю своему товарищу Андрею Сергееву[118]118

1933—1998.

[Закрыть], известному прозаику, поэту и переводчику: «Что, Андрей Яковлевич, в рабство возвращаетесь?» Пояснение Андрея Сергеева убийственно, но честно отражает действительность тех дней: «Я сказал “да” – время было горбачёвское, и я себя свободным не чувствовал»7.

Для Венедикта Ерофеева искренность была редким и ценным человеческим даром. Может быть, поэтому он ею дорожил и на первого встречного не обрушивал каскад своего язвительного остроумия. К подневольным людям он также не относился. Из такого осознания самого себя, вероятно, складывался для него образ жизни в свободе. Для Венедикта Ерофеева цель прожить жизнь в христианском смысле порядочным человеком не была непосильной и несбыточной. По-другому жить он просто не смог бы, да и семейное воспитание не позволило бы. Ему было проще, оставаясь самим собой, находиться в тени. Долгое время его как писателя знал ограниченный круг людей. На жизнь он зарабатывал в основном физическим трудом.

В отличие от другого известного советского писателя, Юрия Марковича Нагибина[119]119

1920—1994.

[Закрыть], он не был заносчивым барином и не считал жизнь непишущего человека никчёмной. По мнению Нагибина, такая жизнь, интеллектуально и художественно не осмысляемая, приравнивается к существованию животного.

Эгоцентричный Юрий Маркович был убеждён, что писательский дар делает человека почти небожителем, резко выделяет и возвышает среди остальных смертных: «Сегодня я с удивительной силой понял, как страшно быть неписателем. Каким непосильным должно быть страдание нетворческих людей. Ведь их страдание окончательно, страдание в “чистом виде”, страдание безысходное и бессмысленное, вроде страдания животного. Вот мне сейчас очень тяжело, но я знаю, что обо всём этом когда-нибудь напишу. Боль становится осмысленной. А ведь так только радость имеет смысл, потому что она радость, потому что – жизнь. Страдание, боль – это прекращение жизни, если только оно не становится искусством, то есть самой концентрированной, самой стойкой, самой полной формой жизни. Как страшно всё бытие непишущего человека, каждый его поступок, жест, ощущение, поездка на дачу, измена жене, каждое большое или маленькое действие в самом себе исчерпывает свою куцую жизнь, без всякой надежды продлиться в вечности»8.

Подобная трактовка смысла творчества оправдывает приспособленчество к чему угодно и сотрудничество со всяким, кто либо у власти, либо платёжеспособен. Декларация сверхчеловеческой сущности писателя – та же индульгенция на совершение любого зла ради собственного блага. Отсюда, из этого упоения собой проистекают бездушие и высокомерие. Смотреть на себя в зеркало и восхищаться, какой ты гениальный и избранный, во времена Никиты Сергеевича Хрущева и Леонида Ильича Брежнева[120]120

1906—1982.

[Закрыть] было общепринятым явлением среди советских писателей, известных и малоизвестных, издаваемых и неиздаваемых.

Это была достаточно распространённая психотерапевтическая процедура. На этом фоне самолюбования и самовосхваления Венедикт Ерофеев оставался исключением. И это при том, что его любимым поэтом начала XX века был человек, с решительностью самозванца объявивший всем:

Я, гений Игорь Северянин,

Своей победой упоен:

Я повсеградно оэкранен!

Я повсесердно утверждён!9

В одном из блокнотов Венедикта Ерофеева есть запись: «Одна из первоначальных задач, – говорил Юрий Нагибин, – психологическая подготовка нашего современника к изобилию»10. В противовес этому конформистскому и циничному высказыванию он цитирует, что когда-то, глядя на несправедливости в своём обществе, посоветовал совестливым, но робким людям римлянин Луций Анней Сенека[121]121

IV в. до н. э. – 65 г. н. э.

[Закрыть], философ и поэт: «Избежать этого нельзя, но можно всё это презирать»11.

Так и поступал в своей жизни Венедикт Ерофеев. Ведь борцом он по своему характеру не был.

Венедикт Ерофеев устами своего героя Венички рассказал, какие люди ему по душе и в каком будущем ему хотелось бы жить: «...О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив и был бы так же ни в чём не уверен: ни в себе, ни в серьёзности своего места под небом, – как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости – всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигу...»12

Венедикт Ерофеев знал, как много за советскими писателями, эгоистичными и жадными до жизненных благ и удовольствий, числилось грехов перед обычными людьми – «неписателями». Сам же он жизненных благ сторонился. Записал однажды в своём дневнике: «Это очень холодно – быть до конца существом обеспеченным. Блажен, кто бедствует». К этому можно добавить ещё одно его высказывание, с указанием конкретики: «Всё равно содрогаюсь, когда мне говорят в шесть утра принять тёплую ванну, кофе с молоком и прочесть свежий номер газеты и прочая»13.

Почему у автора поэмы «Москва – Петушки» такое настороженное отношение к современной цивилизации? На этот вопрос убедительно отвечает философ Татьяна Михайловна Горичева, тогдашняя жена поэта Виктора Кривулина. Впоследствии она стала ученицей выдающегося немецкого христианского философа Мартина Хайдеггера[122]122

1889—1976.

[Закрыть], жившего в ФРГ. Состояла с ним с помощью её друзей из ГДР в переписке, тайной для КГБ СССР и министерства государственной безопасности ГДР (неофициальное сокращение – Штази). Мэтр очень ценил философские работы и деятельность Татьяны Горичевой и даже посвятил ей своё стихотворение.

Татьяна Горичева объясняет, почему Мартин Хайдеггер оказался ей роднее, чем другие мыслители: «Философия “модернизма” – философия жизни, феноменология, экзистенциализм – были устремлёнными в будущее, творящими, рождающимися течениями. Бергсон говорил о рождении творческого времени, Гессерль – о приращении, Хайдеггер – о том, что будущее важнее прошлого и настоящего. Сегодняшние “деконструкторы” минимализируют бытие, жизнь, смерть, личность до неразличимого “фрагмента” и “следа”. Но и эта философия уже успела поднадоесть. На горизонте – миф, архетип, мир чудесного. XXI век будет веком религии и мистики, или его не будет вообще»14.

В рассуждениях Венедикта Ерофеева также существовал приоритет будущего над прошлым и настоящим. Многие мысли немецкого философа имели для него значение. В трудах Мартина Хайдеггера существовало здравое зерно, тот дающий надежду и избавляющий от состояния крайнего уныния позитив, в котором он остро нуждался. Это он почувствовал при первом ознакомлении с его трудами.

Татьяна Горичева неоднократно общалась в Ленинграде в 1970-е годы с приезжавшим из Москвы Венедиктом Ерофеевым. Эти встречи проходили в квартире Виктора Кривулина на Курляндской улице, 37. Этот дом со временем получил широкую известность. В квартире Виктора Кривулина происходили встречи легальных и полулегальных писателей и художников, относящихся к культурному андеграунду, к так называемой второй культуре, о которой я расскажу в следующей главе.

Мысли Татьяны Боричевой перекликаются с ощущениями Венедикта Ерофеева, хотя ему чужды её декларации героизма в любой его форме. Он солидарен с её мнением, что при всей комфортности жизни, которая существует в экономически развитых странах, «современный человек должен сознавать, что живёт в ситуации абсолютной катастрофы».

Татьяна Горичева пытается найти выход из создавшегося положения: «Большинство, естественно, тратит основные силы не на то, чтобы это осознать, а на то, чтобы убежать от реальности. Реальность катастрофична и ужасна. Это первый тезис. Второй тезис гласит, что необходимо найти себя в какой-либо великой традиции. Например, я – православный человек, я живу в великой традиции, которая меня спасает. Но даже православие скатывается сейчас в такое мещанство, такую невротичность, что деваться подчас просто некуда. Тогда помогает третий момент – героизм. Пребывая в великой традиции, ты должен быть героем, рисковать жизнью, потому что без риска не бывает духовного пути вперёд. Иоанн Лествичник советовал ночью ходить на кладбище, чтобы ужасаться, но наша жизнь и без того доставляет состояние ужаса. Для всякого познания необходимы мужество и смирение»15.