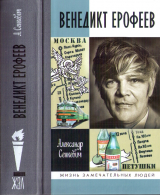

Текст книги "Венедикт Ерофеев: Человек нездешний"

Автор книги: Александр Сенкевич

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]

Венедикт Ерофеев понимал, в какой стране родился и живёт. СССР был для него мессианской державой, подорвавшей силы в бесплодных попытках превратить весь мир в коммунистическое братство.

Автор поэмы «Москва – Петушки» вплоть до горбачёвской перестройки сторонился молодых литераторов, членов Союза писателей СССР. Знал, что от общения с ними пользы будет с гулькин нос, куда больше неприятностей. Имея дело с немногими из них, он неоднократно попадал впросак.

1950-е годы оглушали нас своей противоречивостью. С одной стороны, по стране прошла широкая волна политических реабилитаций, а с другой – новые политические аресты по доносам осведомителей.

Об этом времени у Венедикта Ерофеева есть запись в дневнике: «В промежуточных, в 50-х годах в ходу была песня: “Посмотришь на часы – как будто рассвело. Посмотришь за окно – ещё не рассветало”»15. Известный журналист и писатель Александр Сергеевич Поливанов обращает внимание на одну особенность личности писателя: «Он ни разу в своей жизни не пытается опубликовать произведения в официальной печати. Для него как будто не существует ни “Нового мира”, ни “Октября”, ни других журналов, нет Союза писателей, нет официальных наград, нет самого статуса – советский писатель»16.

Печальнее всего другое. Уже написав поэму «Москва – Петушки» и получив некоторую всероссийскую известность в самиздате, Венедикт Ерофеев не вызвал к себе как писатель интереса со стороны большинства культовых фигур своего времени. Большая часть этих людей воспринимала поэму «Москва – Петушки», как радикальный политик и американист Сергей Станкевич, с чисто прагматической позиции – «больной предсмертный бред советской империи, помиравшей на наших глазах»17. Станкевич в своей оценке поэмы не был одинок.

Свидетельствует Александр Витальевич Гордон, свояк режиссёра Андрея Арсеньевича Тарковского[212]212

1932—1986.

[Закрыть]: «Я решил показать Андрею самиздатовскую повесть Венедикта Ерофеева “Москва – Петушки”. Дали мне её прочесть на сутки, и я сделал закладки на смешных страницах, в частности на рецептах приготовления коктейлей, таких как “Слеза комсомолки”, “Ханаанский бальзам”, “Сучий потрох”, и тому подобное. Хотел отвлечь или развлечь Андрея. Андрей полистал, бегло пробежался по некоторым строчкам и вернул мне книгу, без комментариев. Только слегка улыбнулся. Знаю, мол, есть такой автор Веничка Ерофеев – большой пьяница. Веничка был в это время в моде, а Андрей моды не любил»18.

Как написал Венедикт Ерофеев в своей тетрадке: «И чего из себя воображает? Прямо не человек, а букет цветов из Ниццы»19.

К этому мне, собственно говоря, нечего добавить. Стеснителен и горд по натуре был Венедикт Васильевич, и не мог он позвонить кому-нибудь из известных и великих и сказать в трубку задушевным голосом, как поэт Леонид Губанов поэту Ольге Седаковой: «Лелька! Когда же мы поговорим запросто, как гений с гением? То есть тет-а-тет?»20 Чего-чего, а вот развязности и наглости в Венедикте Ерофееве отродясь не было.

Но судьба всё-таки благоволила ему. Для общения оставались влюблённые в него женщины, а также круг друзей, сильно расширившийся после публикации поэмы «Москва – Петушки» на Западе. В этот круг входили несколько писателей, намного больше художников и учёных, а также просто хорошие люди.

Закончу эту главу небольшим отрывком из поэмы «Москва – Петушки»: «А я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжёлого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окоснение души? и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой – меньше. И на кого как действует: один смеётся в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только ещё начинает тошнить. А я – что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счёт и последовательность, – я трезвее в этом мире; на меня просто туго действует... “Почему же ты молчишь?” – спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну, что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать...»21

Глава четырнадцатая

НЕ ОШИБИТЬСЯ БЫ В РЕЦЕПТАХ

Глядя в прошлое, понимаешь, какая деформация в мозгах произошла у советской творческой интеллигенции, сплющенной прессом идеологической цензуры и репрессивной деятельностью ОГПУ, НКВД, МГБ и КГБ. Её определённая часть лишилась духовной самостоятельности. Однако оставались и другие. Они, как пел Владимир Высоцкий, шли, пока были живы, «по-над пропастью, по самому по краю».

В советской науке и культуре 1950-х годов уцелели те учёные, художники и писатели, у кого интеллект и нравственность составляли одно целое. Для них ум и талант не были средством выбиться в люди и сделать карьеру, а оставались могучей силой, способной защитить и от психологии толпы, и определиться с собственным убежищем в строго конформистском и сословном советском обществе. В этой борьбе за личную свободу, за «самостоянье» существовало, впрочем, искушение: впасть в гордыню, обособиться от людей и оказаться в самоизоляции. О такой опасности предупреждал философ Иван Александрович Ильин. Стоит прислушаться к его пониманию личной свободы: «...чувство собственного духовного достоинства – это не самомнение, не самоуверенность, не тщеславие и не гордость, а именно чувство собственного достоинства, в котором уважение к своему духу есть в то же самое время смирение перед лицом Божиим; это предметная уверенность, доведённая до очевидности, до убеждения, до основы личной жизни...»1

Ирма Викторовна Кудрова, выдающаяся исследовательница творчества Марины Цветаевой, называет, исходя из собственного опыта, а также используя формулировки Джорджа Оруэлла в романе «1984», основные положения нового вероучения советского человека: «не чёрное – значит, белое», «не наше – значит, от акул империализма», «против нас – значит, в угоду и за мзду»2.

Анатолий Собчак в книге «Сталин. Личное дело» приводит шесть заповедей безопасности советских граждан, почерпнутых им из книги Абдурахмана Авторханова[213]213

1908—1997.

[Закрыть], видного политолога русского зарубежья:

«1. Не думай.

2. Если подумал, не говори.

3. Если сказал, не записывай.

4. Если записал, не печатай.

5. Если напечатал, не подписывай.

6. Если подписал, откажись»3.

Уже по одной этой тактике выживания можно судить о том, какой чудовищный разрыв со старой моралью произошёл в сознании строителей социализма в отдельно взятой стране.

Да что тут говорить, когда на восемнадцатом году существования советской власти 7 сентября 1935 года Центральным исполнительным комитетом (с 1922 по 1938 год высший орган государственной власти) и Советом народных комиссаров (с 1923 по 1946 год высший орган исполнительной и распорядительной власти) было принято постановление «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», вводившее применение к несовершеннолетним, начиная с двенадцати лет, любых форм уголовного наказания, вплоть до смертной казни. Это постановление превратилось в статью 12 Уголовного кодекса РСФСР в следующей редакции: «Несовершеннолетние, достигшие двенадцатилетнего возраста, уличённые в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или в попытке к убийству, привлекаются к уголовному суду с применением всех мер наказания».

Добавлю к этой информации немаловажное уточнение. Норма о возможности назначения смертной казни для лиц в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет действовала в СССР с 1935-го по 1947-й и с 1950 по 1959 год.

Как писал Анатолий Собчак в своей последней книге, у этого закона была сугубо утилитарная цель: «Он понадобился (Сталину. – А. С.) для давления на обвиняемых по политическим процессам, у которых были дети»4.

Чему тут удивляться? Напомню, что большевики свой путь в будущее, который закончился для них в августе 1991 года, начали с расстрела царской семьи. Младшим из детей, царевичу Алексею Романову, было тринадцать лет, а его сестре, царевне Марии, за месяц до смерти исполнилось девятнадцать.

Была ли какая-то необходимость в убийстве больного мальчика и юной девушки? Ведь монархия прекратила своё существование в феврале 1917 года. С кого теперь спросишь за это преступление?! Ожидалось, что судьбу России решит Учредительное собрание. Собрание это разогнали, кое-кого пересажали, а дальше пошло-поехало... С малых лет многое Венедикту Ерофееву пришлось перечувствовать и передумать, чтобы написать: «Деревья гибнут без суда и следствия»5.

Уже в XIX веке декабрист Пестель предрекал: «Однако России далеко до грядущих блаженств»6, а «неистовый Виссарион (Виссарион Григорьевич Белинский[214]214

1811—1848.

[Закрыть]. – А. С.) тот и вовсе негодовал: “Мы живём в стране, где нет гарантии личности, чести, собственности” (письмо к Гоголю)»7.

Люди, которых Венедикт Ерофеев видел по телевизору и слушал по радио, уверенно и жёстко обосновывали своё право на власть теорией исторического материализма, разработанной Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Вот что приводило его в ярость: «Слишком зловонное и ублюдочное толкование диалектичное™ во всех случаях крайних мерзостей и непоследовательностей. Они крадут из бескрайних, германских кладовых (Гаммельн) только то, что им съедобно и необходимо. Крысолова на них нет, и с хорошей дудочкой и хорошего пруда, чтоб их орлята не только летать учились, а и пускать пузыри. И т. д.»8.

Пришлось Венедикту Ерофееву немало прочитать страниц из многотомных сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса, чтобы прийти к невероятному открытию, что эти высшие и почитаемые в его стране авторитеты, знатоки всего и вся, не считают славянские народы за людей и полагают необходимым их полное порабощение и даже уничтожение ради счастливого будущего человечества: «И вот ещё Маркс в “Новой Рейнской газете”: “Судьба западных славянских народов – дело уже конченное. Их завоевание совершилось в интересах цивилизации. Разве же это было “преступление” со стороны немцев и венгров, что они объединили в великие империи эти бессильные, расслабленные, мелкие народишки и позволили им участвовать в историческом развитии, которое иначе осталось бы им чуждым?!»9

Началась эта славянофобия, например, у Фридриха Энгельса со всяких баек, вроде следующих: «Русский солдат больше, чем какой-нибудь другой, в состоянии выдержать порку»; «Русские солдаты стреляют хуже, чем какие-либо другие»10; «Новый пример московского бахвальства. Русские решили на время отсрочить захват вселенной»11. И затем нарастающее крещендо: «В ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом (Ф. Энгельс, т. 6, с. 186)»12.

Венедикт Ерофеев лишний раз убедился, что национализм способен притупить, что угодно, даже то, что Маркс и Энгельс возвели в абсолют, – интернационализм. Ничего не поделаешь. Своя рубашка ближе к телу.

Фёдора Михайловича Достоевского Венедикт Ерофеев признавал пророком. Ведь ему, может быть первому из русских писателей, принадлежало предвидение будущего обезвоженного мира людей. Какой впечатляющей иллюстрацией к этому миру для Достоевского, переместись он во времени ближе к нашим дням, стал бы этот контраст между счастливым сталинским детством и расстрелом детей. Какой страшный роман он написал бы! Разумеется, если оказался бы среди тех, кого вынесла на берег турецкий первая волна русской эмиграции.

Убеждён, что Достоевский, оставшись на родном берегу, не приспособился бы к новой власти, как это сделал, например, советский классик граф Алексей Николаевич Толстой, и не только он один. Фёдор Достоевский, написав лишь первую главу о счастливом сталинском детстве и расстрелянном ребёнке, либо сошёл бы с ума, либо сгинул бы в безвестности на необъятных просторах ГУЛага. Наши времена были куда подлее, чем при жизни великого писателя. В новом романе пришлось бы говорить уже не о слезинке замученного ребёнка, а о морях слёз и реках крови.

Иван Никитич Толстой, внук Алексея Николаевича, в документальном фильме «Алексей Толстой. Никто не знает правды», показанном 5 января 2019 года по телевизионному каналу ТВЦ, честно сказал о своём деде: «...он не сотворял зла в бытовом смысле. Да, в идеологическом он сотворил зло. Он один из создателей чудовищной, мертвящей идеологии. Вот этого я ему никогда не прощу»13.

Чтобы сегодняшней молодёжи лучше понять, из каких исходных постулатов состояла эта идеология, приведу выписки из блокнотов Венедикта Ерофеева: «А. Н. Толстой о своём однофамильце: он, мол, пишет блестяще, когда пишет о том, что он видит. “Но когда он пишет об отвлечённых вещах, он не видит, думает. И если б он думал так, как думает товарищ Сталин, то, наверное, он не затруднялся бы во фразах”»14; «А. Н. Толстой в 1937 г.: “Мы поднимаемся всё выше и выше к вершине человеческого счастья”»15; «А. Н. Толстой в 1938 г.: “Кто старое помянет – тому глаз вон. (Здесь слово «помянет» означает по-христиански помянуть добром. Стилистический приём, часто используемый В. В. Ерофеевым в каламбурах. – А. С.). Глаз вон вредителям, тайным врагам, срывающим нашу работу, – это уже сделано, глаз у них вон”»16; «А. Н. Толстой в апреле 1938 года: “Наш советский строй – единственная надежда в глухом мире отчаяния, в котором живут миллионы людей, не желающих в рабских цепях идти за окровавленной колесницей зверского капитала”»17; «А. Н. Толстой самыми сталинскими чертами в Сталине считает две: скромность и интеллигентность»18.

Роза Сан-Иковна Семыкина в статье «“Записки из подполья” Ф. М. Достоевского и “Москва – Петушки” Вен. Ерофеева: диалог сознаний» находит нечто общее во взглядах Фёдора Достоевского и Венедикта Ерофеева. Того и другого «объединяет концепция мира как хаоса и абсурда в силу утраты нравственных ориентиров, организующего центра – Бога». Автор статьи обращает внимание, что «тема “пьяненьких и метафизического пьянства” также сближает писателей: как известно, первоначальное название романа “Преступление и наказание” – “Пьяненькие”, а Ерофеев описал энергию пьяного-не-пьяного сознания “вечного Венички”, бросившего вызов мирозданию»19.

В «Записных книжках 1975 года» Венедикта Ерофеева: «А что у вас? А у нас светильник разума (у всех) угас. А у вас?»20 И ещё оттуда же на схожую тему: «...тайна русской безродности и бездомности»21.

Фраза сугубо риторическая. Какая может быть тайна в том, что и дураку ясно, если он свои мозги окончательно не пропил или радио до глухоты не наслушался и телевизора до одури не насмотрелся?

Венедикт Ерофеев, освободившись от постулатов советского катехизиса, некоторое время вёл жизнь неустроенную, лишённую какого-либо быта, то есть практически жизнь бомжа. Он объяснил свой выбор в одном из своих неизданных блокнотов 1979—1980 годов цитатой из Книги Судей Израилевых, седьмой книги Ветхого Завета: «Я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится (17:10)».

Однако его жизнь не вписывалась в поговорку «Ни двора, ни кола, ни случайного угла». Угол всё же для него находился, чему способствовал круг близких друзей, в котором он выживал и по-своему благоденствовал. Ощущение собственной одарённости уже означало для него осознание превосходства над ненавистной ему благоустроенной и самодовольной средой. Это высокомерие нищего он, впрочем, особенно не выпячивал. Демонстрировал очень редко в разных, иногда неожиданных и не всегда политесных формах. Особенно когда кто-то из его родственников или знакомых пытался учить его уму-разуму. Вероятно, по этой причине появилась следующая запись в его блокноте: «Мне ненавистен “простой человек”, т. е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости, и в досуге, в радости и в слезах, и все его вкусы, и манеры, и вся его “простота”, наконец... О как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую долю раздражения. Я поседел от того, что в милом старом веке называли попросту “мизантропия”»22. С этими людьми, как он говорил, ему было «не о чем пить»23.

У Венедикта Ерофеева был собственный взгляд на проживаемую им жизнь. Он его афористично уложил в одно предложение: «Жизнь даётся человеку один раз, и прожить её надо так, чтобы не ошибиться в рецептах»24.

Как и Владимир Высоцкий, Венедикт Ерофеев победил благодаря обстоятельствам, которые неожиданно для него самого начали складываться в его пользу. Не издававшийся долгое время на родине, он всё-таки обрёл широкую известность уже при жизни.

В 1970-е годы прошлого века его слава не только гремела, но и голосила на все голоса. В последнем случае не в переносном, а в буквальном смысле. Понятно, что голоса эти были исключительно вражьи. Поэма «Москва – Петушки» появилась сначала в самиздате, в котором была самым массовым произведением на протяжении более десяти лет, а затем в Израиле, куда в феврале 1971 года микроплёнку, переснятую с одной из копий поэмы, вывез уезжающий навсегда из СССР физик и правозащитник Борис Цукерман. Там же она была впервые издана в 1973 году в журнале «Ами»[215]215

Название «Ами» на иврите – «народ мой», на французском – «друг».

[Закрыть] тиражом 300 экземпляров. Вскоре все вещающие на СССР радиостанции западных стран не обошли это событие вниманием. Через какое-то время число изданий поэмы «Москва – Петушки» в переводе на 30 языков приблизилось к сорока, а общий тираж этой книги составил впечатляющую цифру.

Нужно, конечно, при этом иметь в виду качество изданных переводов. Были ли они сделаны на скорую руку? Насколько они соответствовали русскому оригиналу? Только при таком сопоставлении возможно понять, стоила ли овчинка выделки. Авторитетным судьёй в этом вопросе, человеком, открывшим миру Венедикта Васильевича Ерофеева, был Владимир Сергеевич Муравьёв. Я уже представлял его в начале этой книги. Вот что он сказал в беседе с журналистом Еленой Калашниковой: «Я знаком с переводами поэмы “Москва – Петушки” моего друга Венедикта Ерофеева на другие языки. По-польски поэма получилась удачно, мне было смешно её читать, от английского перевода осталось тяжёлое недоумение; неплохи итальянский и французский переводы, видимо, поэма вписывается в традицию; по-немецки получилось плохо, хотя могло получиться намного лучше»25.

Публикация в 1977 году на русском языке поэмы «Москва – Петушки» парижским издательством «Имка-Пресс» означала приобщение её автора к выдающимся русским писателям и мыслителям, жившим в эмиграции. Ведь в нём издавались произведения Николая Бердяева, протоиерея Георгия Флоровского[216]216

Георгий Васильевич Флоровский; 1893—1979.

[Закрыть], Николая Онуфриевича Лосского[217]217

1870—1965.

[Закрыть], Семена Людвиговича Франка, Георгия Федотова, Ивана Бунина, Марка Алданова[218]218

Марк Александрович Ландау; 1886—1957.

[Закрыть], Ивана Сергеевича Шмелева[219]219

1873—1950.

[Закрыть], Бориса Константиновича Зайцева[220]220

1881—1972.

[Закрыть], Юргиса Казимировича Балтрушайтиса[221]221

1873—1944.

[Закрыть], Александра Солженицына и др. На обложку этого издания была помещена репродукция картины Вячеслава Васильевича Калинина «Жаждущий человек».

На новую публикацию поэмы Венедикта Ерофеева за рубежом откликнулся в нью-йоркском «Новом журнале» известный поэт, литературовед и критик, живший в США, Юрий Иваск[222]222

1907 (по другим сведениям, 1910) – 1986.

[Закрыть]. Приведуего короткую рецензию полностью:

«На Руси есть веселие пити. Но в этой пьяной эпопее веселия нет. Есть горе-несчастье, прикрытое гротескной иронией хотя бы в перечислении фантастических напитков, включающих духи “Белая сирень”, средство от потения ног, спиртовой лак. Главного героя зовут так же, как и автора, но из этого не следует, что они идентичны. Венедикт-Веничка цитирует Канта и Сартра, Пушкина и Блока. Бродит по Москве, где он только в конце повести увидел Кремль. С вокзала он едет на станцию Петушки. Там будто бы райская жизнь: всегда поют птицы и никогда не отцветает жасмин. Там же живёт “любимейшая из потаскух”. Здесь, конечно, ирония. Он ведь не верит, что в Петушках “сольются в поцелуе мучитель и жертва” и зло исчезнет. Иногда он кощунствует, иногда молится, и об этом Ерофеев говорит иронически. Саможалости нет. Но есть жалость к другим, к пьяной и не очень старой бабоньке, которая на всё готова за “ррупь”. И здесь ирония почти отсутствует. Веничка живёт в пьяном аду, как и все его собеседники в Москве и поезде. Трезвых он не встречает. Глядят на него пустые выпуклые глаза “моего народа”... В эпилоге появляются четверо хулиганов-пошляков, не прощающих Веничке его отличие от других безмозглых пьяниц: он ведь образован, осмеливается мыслить. Они вонзили шило в самое горло Веничке: “И с тех пор я никогда не приходил в сознание и никогда не приду”. Всякие замысловатые гротески теперь в моде у некоторых писателей и художников как “внутренней”, так и “внешней” эмиграции. Они претендуют на авангардность, но явно не замечают, что их модернизм – залежалый товар почти столетней давности. У Ерофеева таких претензий нет. За его гротесками: острая жалость, невымышленный ужас, жгучая боль и едкая ненависть к советскому лицемерию и советской обывательской пошлости. Ерофеев остроумен, меток, но всё же его можно упрекнуть в многоглаголании. Зощенко сократил бы повесть вдвое или втрое. Всё же нельзя сомневаться в том, что ему есть что сказать о пьяном горе-злосчастье в Сов. Союзе»26.

Впервые цензурированный вариант поэмы «Москва – Петушки» был напечатан в СССР на рубеже 1988—1989 годов в пяти номерах журнала «Трезвость и культура» (№ 12 за 1988 год и № 1—4 за 1989 год). Это событие позабавило поклонников писателя. Полный вариант поэмы вышел в 1989 году в альманахе «Весть».

Венедикт Ерофеев очень быстро обрёл общероссийскую и всемирную известность. Как всегда, и в этом случае тоже, Москва была впереди планеты всей. На его выступлении в Московском доме архитектора молодые люди держали в руках плакат «Мы все вышли из Петушков». В 1990 году студия «ВВС Films» посвятила поэме и её автору документальный фильм «Из Москвы в Петушки с Венедиктом Ерофеевым», режиссёром и сценаристом которого был подданный Соединённого Королевства, поляк по происхождению Поль Павликовски (впоследствии – лауреат премии «Оскар»).

Несмотря на всеобщее признание, Венедикт Васильевич до самой своей кончины держался скромно, без всякого выпендрёжа и спеси. Многими его деликатное отношение к людям воспринималось как проявление доходящего до глупости простодушия. Не потому ли его обманывали вес кому не лень? Запредельные тиражи поэмы «Москва – Петушки» лично ему и его семье больших денег не принесли. Да он по этому поводу не особенно сокрушался, довольствовался малым – тем, что было[223]223

Приведу текст юридически заверенного документа под названием «Мои показания», подписанного Владимиром Фромером, одним из двух издателей первой публикации поэмы «Москва – Петушки» в Иерусалиме, и объясняющего причину недоплаты гонораров В. В. Ерофееву. Это письмо сын писателя получил через 13 лет после смерти отца. Вот этот текст: «Книга Венедикта Ерофеева “Москва – Петушки”, поэма в прозе, как определил этот жанр сам автор, впервые была опубликована летом 1973 года в третьем и последнем номере студенческого журнала “Ами”, который редактировали и делали от начала до конца два человека – я и Михаил Левин, проживающий сегодня в США. Журнал не преследовал никаких коммерческих целей и продержался три номера на нашем с Левиным энтузиазме. Тираж [часть] “Веничкиного” номера – 150 экземпляров – в продажу не поступил. Мы его раздарили, а часть экземпляров послали в разные библиотеки и в русскоязычные издания за рубежом. Мы даже не знали, существует ли Венедикт Ерофеев в реальной своей ипостаси, или же это чья-то ловкая мистификация. Период застоя в СССР был тогда в самом разгаре, и Запад наводнила продукция самиздата, причём многие авторы по вполне понятным причинам укрывались за псевдонимами. О том, что Венедикт Ерофеев не мифическая, а реально существующая личность, мы узнали гораздо позже. Экземпляр поэмы Ерофеева мы получили в том же 1973 году, летом, в Иерусалиме, перед самым выходом в свет третьего номера журнала, от известного эксперта – Бориса Исааковича Цукермана, ныне покойного. Мы искали хорошую прозу для журнала, и Б. И. Цукерман дал нам то, что превзошло все наши ожидания. Глянцевые листы, на которых “Венин” шедевр был сфотографирован. Вывезли его из СССР на фотоплёнке. Правозащитник и математик Владимир Гершович сказал мне потом, что это был, вероятно, последний самиздатовский экземпляр “Вениного” шедевра. Остальные – сгорели. За самиздат тогда уже сажали, и правозащитники сжигали весь криминал. Во всяком случае, последующие публикации “Москва – Петушки” – и на Западе, и в России – базировались на нашем тексте. Там даже опечатки были наши. Мы были счастливы, что содействовали появлению в свет гениальной прозы. Само собой разумеется, на этом наша роль закончилась, а к Ерофееву пришла мировая слава. Его стали печатать и грабить все, кто только могли, и особенно преуспело в этом французское издательство Альбен Мишель. В 1976 году я получил из Парижа письмо от г-жи Ирены Делоне. Она сообщила, что получила от Венедикта Ерофеева доверенность, что издательство, выпустившее в свет французский перевод “Москва – Петушки”, отказалось платить Ерофееву, поскольку, мол, права на издание принадлежат журналу “Ами”. По просьбе г-жи Делоне я послал заверенный документ о том, что все права принадлежат Венедикту Ерофееву и его семье, что журнал “Ами” не является коммерческим изданием и абсолютно ни на что не претендует. Я получил от г-жи Делоне благодарственное письмо. К сожалению, с тех пор прошло около тридцати лет, и её письмо у меня не сохранилось. Я надеюсь, что эти мои показания будут способствовать восстановлению справедливости и издательство Альбен Мишель выплатит, хоть и с большим опозданием, наследникам замечательного писателя всё, что им причитается. Владимир Фромер». (Личный архив В. Ерофеева).

[Закрыть].

Недоумение, что в Советском Союзе живёт писатель, не похожий на своих собратьев по перу ни образом жизни, ни характером творчества, вскоре сменилось желанием объяснить, как такая несообразность могла произойти при власти большевиков и не является ли это сочинение предчувствием её естественного конца.

«Тамиздат», публикация произведений инакомыслящих писателей на Западе, считался ими единственной возможностью объявить о своём существовании. Не потому только, что, засвеченные подобным образом, они становились известными во вражеском капиталистическом мире и надеялись на его защиту в случае всяких репрессивных действий по отношению к ним со стороны советских властей.

Действительно, с появлением их имён в западных СМИ появлялся небольшой шанс не сгинуть в безвестности и нищете в какой-нибудь Тмутаракани. Не задвигая это важное обстоятельство в дальний угол рассуждений о «тамиздате» и не забывая о его полезности для развития общественного самосознания, я убеждён, что более существенным для таких писателей был всё же психологический фактор – признание западными коллегами их профессионального уровня. Ведь власти родной страны относились к пишущим инакомыслящим людям как к графоманам. Они считались тунеядцами, непонятно что о себе возомнившими. Теперь, изданные за рубежом, они имели полное право, даже при единственной публикации, называться писателями. Недаром это событие осознавалось ими и близким окружением как публичное провозглашение их духовной независимости – самое страшное преступление в тоталитарном государстве. При Сталине оно могло закончиться приговором – десять лет без права переписки, то есть расстрелом.

В моё вегетарианское время об этих террористических приёмах также не забывали. Впрочем, прибегали к ним в исключительных случаях. Вспомним попытки офицеров из КГБ в 1971 году умертвить Александра Солженицына уколом рицина, а зимой 1971/72 года подстроить ему автокатастрофу. Нечто подобное произошло и с Александром Зиновьевым.

Первое, что пришло в голову зарубежным советологам, объявить Венедикта Ерофеева борцом с антихристовым социализмом и зачислить в число антисоветских писателей. Своей прямолинейностью они солидаризировались с экспертами по литературе, обслуживающими Пятое управление КГБ с его начальником Филиппом Денисовичем Бобковым, зорко приглядывающее за творческой интеллигенцией. Уже в наше просвещённое время Бобков назвал Иосифа Бродского по старой привычке графоманом. Ведь в Смерше, где начиналась его чекистская карьера, не учили отличать истинное поэтическое слово от шершавого языка плаката. Так будем снисходительны к поэтической глухоте этого генерала. В литературе он не особенно разбирался, зато был докой в умении устроить собственную жизнь. С марта 1983 года он – заместитель председателя КГБ СССР, а с декабря 1985-го по 1991 год – уже первый заместитель. С 1992 по 2000 год Бобков – руководитель аналитического отдела группы «Мост», принадлежавшей олигарху В. А. Гусинскому. Правда, странный перескок с позиции борца с капитализмом на позицию его рьяного защитника? Как ни относись к человеку разумному (homo sapiens), но не блоха же он в самом деле? Остаётся сказать: «Чудны дела Твои, Господи!»

Вместе с тем доблестных чекистов, выступающих на ниве отечественной словесности в роли смотрящих, было бы несправедливо обвинять в преднамеренной лжи. Они понимали, по крайней мере, одну из видимых причин интереса читателей к поэме «Москва – Петушки». Как вспоминает сын писателя Венедикт Венедиктович Ерофеев, первые читатели искали в ней тень запрещённости.

Чекисты, я думаю, просто растерялись и не знали, как им поступить в отношении писателя. Столь экзотический типаж из творческой интеллигенции им ещё не попадался. Он не был ни советским, ни антисоветским. Скорее он напоминал кошку из сказки Джозефа Редьярда Киплинга[224]224

1865—1936.

[Закрыть], которая свободно гуляет сама по себе. Кошку особенную – ясно представляющую, куда занесла её судьба.

Проницательная Белла Ахмадулина отметила в авторе поэмы «Москва – Петушки» чувство внутренней и внешней свободы, редко встречающееся у её коллег. О своём наблюдении она поведала 4 сентября 1988 года читателям газеты «Московские новости» после публикации поэмы «Москва – Петушки» в альманахе «Весть»: «“Свободный человек!” – вот первая мысль об авторе повести, смело сделавшем своего героя своим соименником. Герой, Веничка Ерофеев, мыкается, страдает, пьёт все мыслимые (и немыслимые) напитки, существует вне и выше предписанного порядка. Автор, Веничка Ерофеев, сопровождающий героя в пути, трезв, умён, многознающ, трагичен, великодушен. Зримый географический сюжет произведения, обозначенный названием, лишь пунктир, вдоль которого мчится поезд. Это скорбный путь мятежной и гибельной души. В повести, где действуют пьянство, похмелье и другие проступки бедной человеческой плоти, главный герой – непорочная душа, с которой напрямую, как бы в шутку соотносятся превыспренние небеса и явно обитающие в них кроткие, заботливые, печальные ангелы. Их присутствие – несомненная смелость автора перед литературой и религией, безгрешность перед их заведомым этическим единством. Короче говоря, повесть своим глубоким целомудрием изнутри супротивна своей дерзкой внешности и тем возможным читателям-обвинителям, кому недостаёт главного – в суть проникающего взгляда»27.

Ему же она посвятила стихотворение, введя его этим поэтическим даром в круг своих друзей-единомышленников:

Кто знает – вечность или миг мне предстоит бродить по свету.

За этот миг иль вечность эту равно благодарю я мир.

Что б ни случилось, не кляну, а лишь благословляю лёгкость:

твоей печали мимолётность, моей кончины тишину28.

Свобода как проявление человеческой сущности представляла для Венедикта Ерофеева смысл жизни и творчества. Судя по всему, идентично обрести самого себя в слове – вот чего добивался автор поэмы «Москва – Петушки».

Иосиф Бродский в разговоре о писателе с режиссёром Павлом Павликовски в его фильме о Венедикте Ерофееве «Из Москвы в Петушки» углядел это его тайное желание: «Легко высмеивать. Легко говорить колко и остроумно о советской действительности, она и так абсурдна. Изобличать её ничего не стоит. Однако я понимаю, что это не было главной целью Ерофеева, когда он писал книгу. Он пытался найти, высвободить голос...»29

Шум народных шествий и демонстраций заглушает отдельные голоса. А народные гулянья, к тому же ещё с непременной выпивкой, туманят сознание.

О болезненной проблеме творческих и талантливых людей в СССР, пытающихся найти общий язык с властью и при этом раскрепостить собственный голос, более подробно написал Андрей Амальрик. Речь об этом болезненном процессе идёт в его книге «Записки диссидента». Объектом его рассуждений выступают выдающийся скульптор Эрнст Иосифович Неизвестный[225]225

1925—2016.

[Закрыть], покинувший СССР 10 марта 1976 года, и не менее известный Венедикт Ерофеев. Они случайно встретились на дне рождения Гюзель Макудиновой, жены Андрея Амальрика.

Обращусь к книге Андрея Амальрика: «Но, по-моему, был Эрнст не уверен в себе и себя по-настоящему не нашёл, в нём, как и во многих советских художниках, был глубокий внутренний разрыв между данным от Бога талантом, между креативным “я” художника, которое так же глубоко запрятано и так же трудно, но необходимо найти, как смерть Кощея Бессмертного на конце иглы в яйце, – и привитой “советской художественной культурой”. Это осложнялось гем, что, отбрасывая “коммунистические идеалы”, которые должны воплощаться в работах советского художника, хотел он какие-то “идеалы воплощать”, метафизическая сторона искусства из глубины выходила на передний план, обременяя пластический образ. Неизвестный не мог найти и своё место в обществе – он разрывал с системой, в которую худо-бедно, но был включён, уживаясь с которой разработал сложную систему компромиссов, когда одновременно приходилось играть роль и циничную, и героическую – а теперь надо было заново искать: кем быть. <...>

– Вам это интересно? Вам это интересно? – всегда неуверенно переспрашивал он, рассказывая о чём-то.

– Никогда не слышал ничего более неинтересного, – ответил ему Венедикт Ерофеев, с которым они встретились на дне рождения Гюзель. Бродяга, пьяница, “разночинец”, как его назвал раздражённый Неизвестный, привлёк внимание повестью “Москва – Петушки” – безумным путешествием человека, который многократно пытается посмотреть в Москве Кремль, но всегда попадает на Курский вокзал к отходящему в Петушки поезду. И вот он в поезде и рассказывает пассажирам, как якобы был в Париже и встретил Сартра; встретив впоследствии Сартра в Париже, Гюзель была удивлена, что такой человек существует, она думала, что это герой Ерофеева.