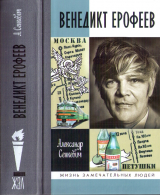

Текст книги "Венедикт Ерофеев: Человек нездешний"

Автор книги: Александр Сенкевич

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]

Конец 1960-х годов, несмотря на введение в августе 1968 года в Чехословакию войск стран – участниц Варшавского договора для предотвращения реставрации капитализма, вызвал у некоторых людей шок, но вера, что поезд вперёд летит и в коммуне его остановка, всё ещё оставалась у многих людей. Дееспособность большевистского плана строительства нового общества поддерживалась большинством населения СССР. Другое дело, что его бюрократизированная и сословная структура мало кому нравилась. Впрочем, это недовольство не означало сомнения в правильности избранного пути. Интеллигенции, в массе своей левых убеждений, нужны были настоящие, а не липовые революционеры.

Уже в наши дни Анатолий Гладилин подтвердил это моё предположение: «Если верить критикам, когда про меня ещё можно было писать в Советском Союзе, они считали лучшей моей книгой “Евангелие от Робеспьера”. В те времена было совершенно ошарашенное лицо читателя, который подходил с этой книгой, смотрел в глаза и говорил: “Как пропустили?” Всё там было про французскую революцию, но советский читатель прекрасно понимал, что это всё – про нас»15.

Если надежда греет, то аллюзии щекочут нервы и тешат писательское тщеславие. К тому же в сознании возникает мысль, что теперь уже и сам чёрт не страшен.

Книга Анатолия Гладилина вышла в Политиздате в 1973 году. Буквально на следующий год появилась его очередная книга «Сны Шлиссельбургской крепости». Она была уже о народовольце Ипполите Мышкине, которого Ленин назвал одним из корифеев русской революции. Он был расстрелян по приговору Временного военного суда 26 января 1885 года.

Ипполит Мышкин стал известен неудавшейся попыткой освободить из ссылки Николая Гавриловича Чернышевского[149]149

1828—1889.

[Закрыть] и своей яростной обличительной речью на прогремевшем на всю Россию трёхмесячном судебном «процессе 193-х», начавшемся 18 октября 1877 года. Это был самый крупный процесс за всю историю царской России. Судили массовое хождение в народ, то есть в крестьянскую Россию, революционеров-народников. Например, в 1874 году в нём приняло участие десять тысяч человек.

Хождение в народ при всей своей массовости и лозунговой революционности было мирным и для власти в общем-то не опасным. В подавляющем большинстве крестьяне относились безразлично к революционным «просветителям», а в некоторых случаях даже выдавали некоторых из них властям. Для разумного правительства достаточно было бы поддержать просветительский энтузиазм народников. Самых необузданных из них следовало бы, исходя из общей обстановки, строго не наказывать. В России, однако, власть, как правило, руководствуется эмоциями и душевным порывом, а не доводами рассудка. И на этот раз она опять избрала для себя наихудшее – репрессивные меры. Россию захлестнула волна арестов.

После «процесса 193-х» революционеры-народники от мирного хождения в народ перешли к беспощадному террору против власти. По известному принципу: «Вы, значит, с нами вот так, а мы с вами вот эдак!»

В «Записных книжках 1973 года» Венедикт Ерофеев упоминает повести Булата Окуджавы «Глоток свободы» и Анатолия Гладилина «Евангелие от Робеспьера», сопровождаемое вовсе не риторическим вопросом: «Кто же они: бунтари или конформисты?»16

Этому периоду революционной борьбы с царизмом посвятили свои документальные повести, вышедшие в те же 1970-е годы, Юрий Трифонов, Владимир Войнович, Василий Аксёнов и Марк Поповский. Эти все произведения также воспринимались читателями как книги «про нас», несмотря на временную удалённость происходящих в них событий.

Венедикт Ерофеев внимательно следил за творчеством этих писателей и всякий раз по прочтении их новых книг приходил в уныние. Так, например, он записал в одной из «Записных книжек 1978 года»: «Расширяю познания в нынешней русской литературе. В июле Б. Окуджава “Мерси, или Похождения Шилова”, в августе – Ю. Трифонов “Нетерпение” (Андрей Желябов)»17.

Повесть «Нетерпение» Юрия Трифонова вышла в серии «Пламенные революционеры». Её главные герои – члены Исполнительного комитета «Народной воли». Это сын крепостных крестьян Андрей Иванович Желябов[150]150

1851—1881.

[Закрыть] и его гражданская жена, дочь действительного статского советника Софья Львовна Перовская[151]151

1853—1881.

[Закрыть]. Они же известны как одни из основных организаторов покушения 1 марта 1881 года на Александра II.

Писателя интересует, почему изменились до неузнаваемости личности этих изначально нравственно чистых героев и других народовольцев. Из просветителей и миролюбивых народных заступников они за несколько лет превратились в бомбометателей и серийных убийц. Теперь эти романтики были готовы ради достижения намеченной цели убить, если понадобится, кого угодно. Ведь путь к светлому будущему, как они полагали, пролегал через беспощадный террор. В сознании нормального человека как-то не стыкуются нравственные цели и безнравственные методы их достижения. Пистолет в карман, бомбу за пазуху и вперёд на улицу...

Юрий Трифонов не Фёдор Достоевский. Он объясняет происшедшую в сознании своих героях трансформацию по-советски: исключительно внешними условиями и причинами. Свёртыванием великих реформ, неудачами в Русско-турецкой войне и наращиванием репрессивных мер, направленных против революционеров. Вера в Бога и безбожие как психологические факторы в его атеистическом сознании напрочь отсутствуют. Трифоновские герои пошли на цареубийство не по здравому размышлению, не по зову свыше, а руководствуясь слепым фанатизмом. Они были убеждены, что вся мощь неправедного государства персонифицирована и сосредоточена исключительно в русском царе. Он замковый камень русского самодержавия. Не будет его, и Кощеево царство в одночасье рухнет.

Ну, чем, скажите, эта логика народовольцев отличается от торжественного заявления партийного съезда 1961 года о строительстве коммунизма в отдельно взятой стране? Да ничем. Фанатизм он и в Африке фанатизм. Хотя, как показали недавние исторические события, не стало во власти Михаила Горбачёва – и практически тут же развалился СССР. Может быть, прав вовсе не я, а Юрий Трифонов. Не попусту же говорил Венедикт Ерофеев, «жизнь всё равно опрокинет все ваши телячьи построения...»18.

Подойду ещё ближе к нашему времени – к повести Владимира Войновича «Степень доверия» о жизни и борьбе Веры Николаевны Фигнер[152]152

1852—1942.

[Закрыть], революционерки, террористки, члене Исполнительного комитета «Народной воли». С народовольцев началась эпоха организованного террора. Иными словами, революционеры решили пустить политические убийства на поток. Сам Владимир Войнович объясняет выбор героини для своей повести тем обстоятельством, что о добольшевистских временах можно было писать более или менее правдиво. Аргумент, прямо скажу, смехотворный.

Мне представляется более убедительным другое объяснение писателя, что он «интересовался историей организованного террора». Я убеждён, что Владимир Войнович пытался восстановить детали того, как передавался наработанный народовольцами и эсерами опыт жаждущим его получить – «славным ребятам из железных ворот ГПУ». Не для внутреннего, разумеется, использования (тут своего опыта было предостаточно), а исключительно ради уничтожения врагов за пределами родной страны.

Повесть Василия Аксёнова «Любовь к электричеству» посвящена большевику Леониду Борисовичу Красину[153]153

1870—1926.

[Закрыть], по первой своей профессии инженеру-электрику высокой квалификации. Он служил главным инженером-электриком на мануфактуре «короля русского ситца» Саввы Тимофеевича Морозова[154]154

1862—1905.

[Закрыть]. Эта профессия не помешала, а, наоборот, содействовала приобретению им второй специальности – химика по изготовлению взрывчатки. Он возглавлял боевую техническую группу при большевистском ЦК РСДРП и наладил производство ручных бомб и гранат. Эти боевые средства пригодились боевикам Камо в Тбилиси для захвата перевозимых из банка 250 тысяч рублей. Тут надо отметить, что Леонид Красин эту операцию спланировал, но непосредственного участия в захвате денег и расстреле конвоя не принимал. Что говорить, личность, выбранная Василием Аксёновым для жизнеописания одного из пламенных революционеров, далека от нравственного идеала в общепринятом понимании этого мысленного образа человеческого совершенства.

Среди всех перечисленных писателей, авторов серии «Пламенные революционеры», больше всех меня поразил своим выбором не Василий Аксёнов, а Марк Поповский – автор широко известной книги «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга». Он сделал своим героем одного из самых известных народовольцев – Николая Александровича Морозова[155]155

1854—1946.

[Закрыть], проведшего в заключении без перерыва 25 лет, а с перерывами около тридцати лет. Николай Морозов входил в руководство организации «Земля и воля», был одним из создателей «Народной воли», членом её исполкома. Он участвовал в подготовке покушений на Александра II. Вожди «Народной воли» в своей программе рассматривали террор как исключительный метод борьбы и со временем предполагали полностью от него отказаться.

Николай Морозов резко отличался от своих товарищей-народников какой-то каннибальской ненасытностью, словно был не высокообразованным человеком с глубокими познаниями в разных науках и со знанием одиннадцати иностранных языков, а обычным дикарём из людоедского племени короваи (колуфо), члены которого пожирают человеческую плоть. Это племя дожило до нынешних дней в Папуа – Новой Гвинее и, как говорят, от своих кошмарных привычек не отказалось.

Революционер Морозов, одичавший в долгих тюремных отсидках, предлагал новой власти, в случае победы, не прерывать террор. Для него человеческое общество было той же заросшей лесной чащей, нуждающейся в постоянном прореживании. Лучшего средства, чем массовые убийства, для регуляции политической жизни в России он не видел. Вот с таким своеобразным предложением вошёл этот революционер и масон (чего он и не скрывал) в новую советскую жизнь.

Сталин произвёл некоторую зачистку в круге его масонских сподвижников, а Николаю Морозову предоставил геофизическую обсерваторию для наблюдений за изменениями климата и загрязнением атмосферы отходами производства. Как известно, вождь сам интересовался метеорологией. Ему всегда нравилось наблюдать за изменчивыми и подвижными субстанциями и думать, как упорядочить их движение. Сумятица туч и облаков определённо напоминала ему земную круговерть.

Марк Поповский имел репутацию писателя порядочного и талантливого. В 1970-е годы он был автором восемнадцати книг, часть которых состояла из исторических романов и художественных биографий известных учёных. Он входил в то же время в число диссидентов, собрал библиотеку самиздата и эмигрировал из СССР в 1977 году. Он больше всех, судя по его творению о Николае Морозове, соответствовал образу советского диссидента в трактовке Венедикта Ерофеева. К счастью, левый радикализм Марка Поповского после его эмиграции из СССР развеялся как утренний туман под солнечными лучами.

Повесть о Николае Морозове проходила тщательную цензуру. В этом я ничуть не сомневаюсь. То же самое можно сказать и об остальных книгах серии «Пламенные революционеры».

Постараюсь разобраться, почему названные мною авторы приняли предложение издательства «Политическая литература» при ЦК КПСС и написали в основе своей заказные повести. Это поможет лучше понять, чем от них отличался Венедикт Васильевич Ерофеев и почему его поэма «Москва – Петушки» приобрела сногсшибательную известность, а многие их произведения останутся в лучшем случае в истории литературы.

Без всякого сомнения, было бы натяжкой приравнивать образ мышления авторов книг серии «Пламенные революционеры» к взглядам тех людей, которые не представляли себе свою жизнь без того, чтобы о них кто-то не заботился наверху, и для которых норма социального общения опиралась на конформизм и лицемерие.

Беда гуманистически настроенных писателей была в другом. Их альтернативы идеального будущего и образы «настоящих» людей оказались столь же утопичны, как построение коммунизма в отдельно взятой стране. Чего-то другого они не знали или не хотели знать. Тогда пришлось бы менять привычный образ жизни и научиться создавать между собой вместо деловых более душевные и искренние отношения.

Анатолий Иванов в интересной статье «Как стёклышко: Венедикт Ерофеев вблизи и издалече» некоторыми своими суждениями создаёт портрет двойственного, резкого и своевольного человека. Этот портрет скорее относится к анархисту времён Гражданской войны, чем к человеку, нашедшему жизненную опору в Новом Завете. В пылу спора и не такое напишешь. Но здесь мнение человека, благожелательно настроенного к писателю, книгочея и, судя по всему, искателя истины.

Так представляете, насколько неадекватно толкуются личность и сочинения Венедикта Ерофеева в менее образованной среде. Анатолию Иванову в очерке «Как стёклышко: Венедикт Ерофеев вблизи и издалече» удалось ухватить и описать казалось бы неподдающуюся описанию его противоречивую личность: «...в непосредственном общении Веня (замечу, что он предпочитал, чтоб величали его не по имени-отчеству, а именно так, фамильярно-приятельски) был совсем другим. Деликатным, глубоко порядочным и ровно-снисходительным со своими посетителями. Не допускающим по отношению к ним какой-либо насмешки или хамства. И лишь оставшись наедине, заносил в записную книжечку что-нибудь вроде: “А всё моё вино долакали мастера резца и кисти” или “Живу один. Так, иногда заглядывают в гости разные нехристи и аспиды”. Более всего, всеми фибрами души ненавидел такие нравственные категории, как спесь, апломб, самодовольство, безошибочность, деятельная практичность, шустрая нахрапистость... Даже тени проявления этих качеств было порой достаточно, чтобы их носитель перестал для Ерофеева существовать. Как-то сразу каменел и замыкался в себя. При всём при том Веня, похоже, тяготился одиночеством. Круг общения: бесчисленные визитёры – будь то примитивные состаканники либо высоколобые конфиденты – все они, земные человеки, люди от мира сего, были ему чем-то любопытны и необходимы»19.

И всё же, думается, никто на свете не был допущен в святая святых, посвящён в тайное тайных. Может показаться, что и резкие выпады по адресу коллег при общении Венедикта Ерофеева с журналистами доставляли ему удовольствие. Думать так есть некоторые основания. Слишком велик оказался временной промежуток между первой публикацией поэмы «Москва – Петушки» и публичной востребованностью её автора. Столько лет замалчивания в родной стране кого угодно выведут из себя!

Эту версию я могу принять по отношению к любому писателю, но только не к нему. Поразительно, но та нескладная жизнь, которую он выбрал, не создала в нём ни зависти к чужим успехам, ни человеконенавистничества, ни фанатизма. Он оставался, как и прежде, верен себе – своему способу мышления и своей дхарме. Когда журналисты пытались сбить его с толку и вытянуть из него что-то очень личное, он мог в ответ выдать нечто несусветное и предстать перед ними в самом что ни на есть непотребном виде. Моральным уродом. Такое, что только идиот из идиотов принял бы всё им сказанное за чистую монету. Эти порочащие его ответы, как он думал, остановят их потуги сделать из него идола. Ему был омерзителен восторженный вой стадионов, столь желанный поэтам-шестидесятникам. Свою внешнюю и внутреннюю значительность Венедикт Ерофеев умалял шокирующими (...). Жаль только, что на этих (...)звонов он попусту тратил последнее время своей жизни. К сожалению, невозможно сжато изложить, например, содержание диалога с Леонидом Прудовским, выдержанного в стилевой манере первого произведения Венедикта Ерофеева «Записки психопата».

Содержательный и спокойный разговор получился у Венедикта Ерофеева с писательницей Ириной Тосунян. Приведу небольшой отрывок из их беседы. Он объясняет тот водораздел, который пролёг между ним и писателями-шестидесятниками:

«— Что для вас Библия ?

– Это то, без чего невозможно жить. Я жалею людей, которые её плохо знают. Я её знаю наизусть. Этим могу похвалиться. Я из неё вытянул всё, что только может вытянуть человеческая душа, и не жалею об этом. Человека, который её не знает, считаю чрезвычайно обделённым и несчастным.

Мне не очень нравятся праведные речи Василия Белова по радио. Я сегодня ещё раз послушал его выступление. Знаю его как писателя – и не люблю. Он вдруг ударился в антисталинизм. А где он был раньше?

Я измеряю размах и значимость писателя тем, сколько бы я ему налил, если бы он вошёл в мой дом. Отчего бы не мерить такой меркой?

Белову я бы не налил ни капли, Астафьеву – 15 граммов, Распутину – граммов сто. Василю Быкову – целый стакан с мениском. А тем более Алесю Адамовичу. А больше и некому. Фазиль Искандер пусть сам бегает за выпивкой в своих тренировочных штанах. Я его не люблю за его невлюбленность ни во что и любование самим собой. О ком ещё говорить? Неужели об Айтматове, которого я удавил бы своими руками?

— Не находите, что это — максимализм ?

– До какой-то степени. Если живёшь в такое максималистское время, отчего бы не говорить максималистски? Надо во что бы то ни стало, когда бы ни жил, быть по мере сил честным человеком. Если и трудно.

— Каждый писатель может сказать, что живёт в максималистское время...

– Тому же Блоку казалось, что его время экстремальное, последнее. Все времена – максимальные и последние, и, однако, ничего не кончается. И потому главное – не надо дешевить!

Мне очень понравился его, Блока, финал, когда к нему подселили двух красноармейцев. Зинаида Гиппиус съязвила: “Почему – двух? Надо было двенадцать!” Молодец, Зинаида Гиппиус, я её люблю и как поэта, и как личность. Если бы я заполнял анкету “Кто из русских женщин вам по душе?”, я долго бы рыскал в своей неумной голове и сказал: “Зинаида Гиппиус”.

– А из мужчин ?

– Всё-таки Василий Розанов. Его наконец-то начинают понимать. Могу похвалиться, что я первый обратил на него внимание, когда о нём страшно было даже говорить. Прочёл несколько его “Опавших листьев”. Многие московские литераторы сейчас пишут на темы российской истории, морали, о российских судьбах... Я им дал понять, что Розанов более чем за полвека до них сказал об этом крупнее, ярче»20.

Александр Генис в статье «Обживая хаос. Русская литература в конце XX века» обращается к одной литературной байке, получившей в то время известность среди писателей.

Она подытоживает человеческую драму талантливых писателей-шестидесятников, решивших поиграть с советской властью в кошки-мышки: «Фазиль Искандер, один из самых тонких и чутких не только романистов, но и эссеистов, остроумно и безжалостно описал новую литературную ситуацию. Представьте себе, говорит он, что вам нужно было всю жизнь делить комнату с буйным помешанным. Мало того, приходилось ещё с ним играть в шахматы. Причём так, чтобы, с одной стороны, не выиграть – и не взбесить его победой, а с другой – и поддаваться следует незаметно, чтобы опять-таки не разозлить сумасшедшего. В конце концов все стали гениями в этой узкой области. Но вот “буйный” исчез, и жизнь предстала перед нами во всей неприглядности наших невыполненных, наших полузабытых обязанностей. Да и относительно шахмат, оказывается, имели место немалые преувеличения. Но самое драгоценное в нас, на что ушло столько душевных сил, этот виртуозный опыт хитрости выживания рядом с безумным оказался никому не нужным хламом. Обидно»21.

Ещё больший интерес представляет интерпретация Александром Генисом рассказанной от имени Фазиля Искандера истории: «Искандер поставил классически точный диагноз того психологического ступора, в котором оказалась советская литература, привыкшая смешивать фронду с лояльностью в самых причудливых пропорциях»22.

Вовсе не случайно, что посмертно изданный роман Василия Аксёнова называется «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках». Он написан в жанре, промежуточном между мемуарами и беллетристикой. Всего ведь, оглядываясь назад, не упомнишь. Аберрация памяти неминуемо искажает давние события. Документально воссоздать сорокалетний пласт прошедшего времени просто невозможно. Как ни старайся, всё равно ненароком соврёшь. Вот почему литературные кумиры 1960-х годов в повествовании Аксёнова выступают под масками. Те, кого он очень любил, предстают в романтическом ореоле, а кого не очень – в слегка окарикатуренном виде. В главном герое Роберте Эре, к личности, творчеству и поступкам которого автор обращается на протяжении всего романа, нетрудно угадать Роберта Рождественского. В других персонажах проглядывают живые люди. Во Владе Вертикале – Владимир Высоцкий, в Яне Тушинском – Евгений Евтушенко, в Кукуше Октаве – Булат Окуджава, в Антоне Антоновиче Андреотисе – Андрей Вознесенский, в Фоске Теофиловой – Зоя Богуславская, в Ахо – Белла Ахмадулина. Василий Аксёнов мастерски воссоздал атмосферу жизни этих талантливых молодых людей. Их внутренняя свобода, как им тогда представлялось, была способна совершить невозможное – изменить несвободный окружающий мир. Им ошибочно показалось, что лёд тронулся. Однако встречи деятелей партии и правительства с творческой интеллигенцией в зале Манежа, в Доме приёмов на Ленинских горах в 1962 году и в Свердловском зале Кремля в 1963-м развеяли иллюзии Василия Аксёнова и его друзей.

Свидетельством того, что мы имеем дело не с политическим памфлетом, а с лирически окрашенной психологической прозой, является любовь (таинственная страсть) и всё, с ней связанное, что придаёт смысл жизни героям романа Василия Аксёнова. Одни проживают эту жизнь талантливо и бесшабашно, другие – с прицелом на удачную карьеру, находя компромисс с властью. Для писателя не важно, как устраивается человек в жизни. Главное для него, сохраняется ли – при разных поворотах судьбы – совесть. Эталоном порядочного и нравственного человека предстаёт в романе близкий друг автора Роберт Эр, который подписывает, не раздумывая, письмо в защиту Синявского и Даниэля[156]156

Юлий Маркович Даниэль, 1925—1988. Литературный псевдоним Николай Аржак.

[Закрыть], не политиканствует, как Ян Тушинский, и не подличает, как Юрий Верченко (выступающий в романе под фамилией Юрченко). Для таких, как Эр, незыблема великая истина, которую в «Крутом маршруте» не раз повторяла мать Аксёнова Евгения Соломоновна Гинзбург[157]157

1904—1977.

[Закрыть] – об относительности любых идей и безотносительности человеческих страданий.

Венедикт Ерофеев в своих литературных привязанностях был радикален. Его внимания заслуживали либо писатели, принадлежавшие к золотому веку русской литературы, либо к веку Серебряному. Шестидесятники, за редким исключением, в их число не входили. Вскоре среди писателей-современников он обнаружил людей, ему действительно близких: Виктора Платоновича Некрасова[158]158

1911—1987.

[Закрыть], Александра Александровича Зиновьева, Георгия Николаевича Владимова[159]159

1931—2003.

[Закрыть], Александра Леонидовича Величанского[160]160

1940—1990.

[Закрыть], Бориса Борисовича Вахтина[161]161

1930—1981.

[Закрыть], Виктора Борисовича Кривулина, Алеся Адамовича[162]162

Александр Михайлович Адамович; 1927—1994.

[Закрыть], Генриха Вениаминовича Сапгира, Беллу Ахатовну Ахмадулину.

Литературовед Николай Алексеевич Богомолов в статье «“Москва – Петушки”: Историко-литературный и актуальный контекст» убеждён, что в главном произведении Венедикта Ерофеева – поэме «Москва – Петушки» «за внешним пародированием общеизвестного (в том числе и сакрального) лежит система то мимолётных, то более развёрнутых согласий или полемик с несравненно более широким пластом культуры (и, конечно же, литературы), которые видны не с первого взгляда, и тем самым не попадают в поле зрения читателя, знающего лишь (условно говоря) школьную программу...»23.

Познания автора поэмы действительно несоизмеримо шире школьной программы по русской литературе. В частности, исследователь обращает внимание, что Венедикт Ерофеев «строит отдельные фрагменты своего повествования как полное подобие (и на словесном, и на композиционном, и на образном, и даже на смысловом уровнях) стихотворениям двух неофициальных для того времени классиков русской поэзии»24. Это Владислав Фелицианович Ходасевич[163]163

1886—1939.

[Закрыть] и Осип Эмильевич Мандельштам.

Николай Богомолов расширяет круг поэтов, с текстами которых вольно экспериментировал Венедикт Ерофеев. Это не только обыгрывание цитат и мотивов из поэзии Александра Блока, Фёдора Сологуба, Бориса Пастернака, Владимира Маяковского и даже Булата Окуджавы и Александра Галича[164]164

Александр Аркадьевич Гинзбург; 1918—1977.

[Закрыть], но и «более сложная игра на явно симпатичных автору текстах, которые к тому же ставятся в прямое соседство с безусловно авторитетным в мире Ерофеева Пушкиным (не тем, который оболган и высмеян школьной программой, а подлинным) и Шекспиром»25.

Чтобы соединить вдохновение с мастерством, необходимы благословение небес и соответствующая экипировка, то есть хорошее знание текстов, о содержании которых массовый читатель тогда имел смутное представление.

И, наконец, обратимся к главному. Почему пророком оказался Венедикт Ерофеев, а шестидесятники в лучшем случае остались гадалками на кофейной гуще?

Для ответа на этот вопрос обращусь опять к размышлениям Николая Богомолова, увидевшего, в чём состояла овладевшая их душами гнильца «светлых» идей. Тем более он сам, по его признанию, был из инфицированных: «В тексте (поэмы «Москва – Петушки». – А. С.) можно обнаружить его (Венедикта Ерофеева. – А. С.) достаточно недвусмысленную реакцию на современную литературу, причём читатели – современники книги могли воспринимать это как едва ли не кощунство, поскольку он непосредственно затрагивал “священных” коров интеллигентского общественного сознания 60-х годов. Хочется сразу оговориться, что, несколько иронически отзываясь об этом типе сознания, мы вовсе не отрицаем и собственной к нему принадлежности или хотя бы сильнейшего влияния, которое оно оказывало как в те годы, так и позже. Нам представляется, что одним из постоянных объектов полемики на протяжении существенной части поэмы является проза и критическая позиция журнала “Новый мир” эпохи Твардовского и, прежде всего, ранняя проза В. Войновича, которая как раз в то время была в центре многочисленных критических споров. Так, откровенной пародией на нашумевшую повесть “Хочу быть честным” является весь долгий по масштабам поэмы эпизод с назначением Венички на должность бригадира со всеми сопутствующими обстоятельствами. Полная параллельность изображения обстановки на стройке и на кабельных работах и принципиальное различие в общих итогах (вынужденно полуоптимистическое у Войновича и гротескно-безнадёжное у Ерофеева) подчёркивает тот факт, что Ерофеев не принимал даже наиболее смелых попыток найти компромисс между “соцреалистичностью” и правдивостью, заведомо для него обречённых на поражение»26.

Русскую поэзию начала XX века Венедикт Ерофеев любил и многое из неё знал наизусть. Перечислю имена поэтов, к которым он относился с восхищением: Андрей Белый, Владислав Ходасевич, Иннокентий Анненский, Фёдор Сологуб, Осип Мандельштам, Саша Чёрный, Марина Цветаева, Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Валерий Брюсов, Александр Блок, Константин Бальмонт, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Николай Клюев, Зинаида Гиппиус, Мария Моравская, Николай Оцуп, Вячеслав Иванов, Мирра Лохвицкая, Иван Рукавишников.

В этом поэтическом списке, ограниченном временными рамками, присутствуют не все имена любимых Венедиктом Ерофеевым русских поэтов. Не стоит забывать о поэтической классике XIX века, начиная с Александра Пушкина.

Началось узнавание, казалось бы, навечно поруганного и проклятого советской властью настоящего, от души исходящего поэтического слова. Интерес к ещё вчера находящимся под запретом поэтам захватил в середине и конце 1950-х годов все гуманитарные факультеты советских университетов, и не только их. Чуть-чуть коснулся даже Института восточных языков при МГУ, который я окончил и куда документы для поступления принимались исключительно по рекомендации райкома комсомола или партии.

Что́ для Венедикта Ерофеева началось в Москве на филологическом факультете МГУ, продолжилось в Орехово-Зуеве, Владимире, Коломне.

Подытожу черты социально-политического портрета Венедикта Ерофеева. В одном из последних его интервью возник шаблонный вопрос. Как писатели в своём творчестве реагируют на состояние современного общества? В качестве затравки интервьюер затронул болевую точку советского общества 1960—1970-х годов – состояние русской деревни. Тогда появилось большое количество произведений о её деградации и вымирании. Венедикт Ерофеев, отвечая на этой вопрос, сказал: «Ну, болевая точка остаётся та же. Духовное вырождение человека. Но вот сколько я ни исследую опубликованную литературу, пока не наблюдал, чтобы хоть кто-то мог к ней приблизиться. Все – от Дмитрия Пригова до Фазиля Искандера – впадают в какой-то эйфорический смехотворный стиль, в особенности молодые поэты, которые работают под обэриутов или под раннего Заболоцкого»27.

Сказав: «...мой антиязык от антижизни», – Венедикт Ерофеев одной этой фразой объяснил читателям, почему он использует в своих сочинениях нецензурные выражения. В употреблении этой лексики он выразил своё отношение к существующему миру страстей, горестей и удовольствий. Его позиция неприятия «антижизни» содержала и национальную специфику. Советская власть создала бюрократическую систему, способную до смерти измотать человека. Прибавлю к этой разрушительной силе ещё идеологическую составляющую. Напомню, что лозунг строительства коммунизма в отдельно взятой стране для большинства советских граждан потерял всякий смысл. Это была уже надоевшая всем и мозолящая глаза идеологическая обманка. Как известно, мат в России при любой власти, начиная с монгольского ига, был эмоциональной реакцией на заведомую ложь, постоянный обман и насилие, исходившие от власть предержащих. Он был рождён бюрократическим произволом и отражал неуважительное, хамское отношение людей друг к другу. Нет ничего удивительного и особенного в том, что Венедикт Ерофеев использовал в своих произведениях ненормативную лексику. Не он первый, не он последний. Вспомним заветные (матерные) русские сказки, собранные Александром Николаевичем Афанасьевым[165]165

1826—1871.

[Закрыть].

Впервые проблему мата в русской литературе и запреты официальной и общественной цензуры затронул Александр Сергеевич Пушкин в письме Петру Андреевичу Вяземскому[166]166

1792—1878.

[Закрыть] от 2 января 1831 года: «...одного жаль – в Борисе моём выпущены народные сцены, да матерщина французская и отечественная»28.

И ещё опять позволю себе обращение к Пушкину, к его статье «О поэтическом слоге», чтобы охладить пуританский пыл нынешних охранителей нравственности русского народа. Как-то не особенно тянет скатываться (да ещё по доброй воле) в дремучее Средневековье, к которому за шиворот нас тащат некоторые депутаты Государственной думы: «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презираемому»29. Николай I после беседы с поэтом в Чудовом монастыре 18 сентября 1826 года назвал его умнейшим человеком России, он смог оценить интеллект великого русского поэта. А ведь многие царедворцы считали Пушкина пустым человеком.