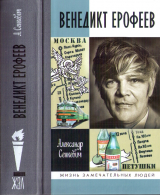

Текст книги "Венедикт Ерофеев: Человек нездешний"

Автор книги: Александр Сенкевич

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]

Глава пятая

СОЛОМИНКА ДЛЯ УТОПАЮЩЕГО

Говоря о Венедикте Ерофееве, нельзя не обратить внимания на его любовь к классической музыке, о чём вспоминают многие его друзья и знакомые. Казалось, он родился с оркестром в голове.

«Музыкальный талант, – сказал Гёте, – проявляется гак рано, потому что музыка – это нечто врождённое, внутреннее, ей не надо ни питания извне, ни опыта, почерпнутого из жизни. Но всё равно явление, подобно Моцарту, навеки пребудет чудом, и ничего тут объяснить нельзя. Да и как, спрашивается, мог бы Всевышний повсеместно творить свои чудеса, не будь у него для этой цели необыкновенных индивидуумов, которым мы только дивимся, не понимая: и откуда же такое взялось»1.

Иосиф Бродский считал музыку лучшим учителем композиции. Говоря о ней, он подчёркивал, что она научает писателя композиционным приёмам, но, «разумеется не впрямую, её нельзя копировать». По мысли поэта, «в музыке так важно, что за чем следует и как всё это меняется»2.

Владимир Муравьёв убедительно и ясно выразил органичную связь прозы Венедикта Ерофеева с музыкой: «Он действительно был человеком литературы, слова. Рождённым словом, существующим со словесностью. При этом словесность рассматривалась как некая ипостась музыки. У него было обострённое ощущение мелодически-смысловой стороны слова, интерес к внутренней форме слова, если угодно. Для него вообще необыкновенно важна была музыка, он совершенно жил в её стихии, он знал, понимал и умел её слушать. Он воспринимал именно звучание. То же для него и звучащее слово. Смысл как словесная мелодия ему особенно был близок. Ещё будут писать о мелодических структурах “Петушков” и “розановской” прозы»3.

Наталья Шмелькова подтверждает особую приязнь Венедикта Ерофеева к музыке Сибелиуса: «Одним из любимых композиторов был Сибелиус. Особенно часто он слушал его музыку в последнее время, говоря, что неотвязно-постоянно снится ему Кольский полуостров. Помню, как за день до второй операции он непрерывно заводил Четвёртую симфонию композитора. Сказал: “Послушаю мою Родину”...»4

Музыка финского композитора Яна Сибелиуса[74]74

1865—1957.

[Закрыть] вызывала в памяти Венедикта Ерофеева картины природы его родного Кольского полуострова: скалистые холмы с деревцами на них, озёра, северное сияние и шуршание ветра. Он любил в музыке Сибелиуса всё, им сочинённое: его симфонические поэмы и сюиты, его хоровую музыку.

К музыке австрийского композитора Антона Брукнера[75]75

1824—1896.

[Закрыть] Венедикт Ерофеев был также неравнодушен. Вероятно, из-за её глубокой религиозности. В его творчестве симфонии занимают господствующее место. Их часто сравнивают с готическими соборами, настолько они монументальны, возвышенны и торжественны по тону5.

Творчество ещё одного композитора, на этот раз из Богемии, оказывало на Венедикта Ерофеева сильнейшее воздействие – симфонии Густава Малера[76]76

1860—1911.

[Закрыть]. В них сталкиваются бурлящие потоки бунтующего духа. В этой музыке существовали темы и мотивы, уже знакомые Венедикту Ерофееву по его личному опыту. Он словно прослушивал в этой музыке свою жизнь. Она была выражена композитором в свободном и неожиданном чередовании разных эмоций: от горестных вспышек отчаяния, которые на какие-то мгновения гасились и умиротворялись чувством сопричастности природе, до трагической отрешённости от всего, казавшегося только что родным и близким.

Владимира Муравьёва поддержал Александр Михайлович Леонтович[77]77

1928—2016.

[Закрыть], физик и любитель классической музыки, приятель и собеседник Венедикта Ерофеева. Он подтверждал его увлечённость музыкой определённых композиторов: «Мы познакомились в дачном посёлке Абрамцево, Веня жил у Делоне, крупного математика, члена-корреспондента. Потом Борис Николаевич умер, и следующие хозяева выгнали Ерофеева, потом он жил у Грабарей. А Грабари – наши соседи, и когда Веня увидел, что у меня не только дома, но и на даче огромная коллекция пластинок, то стал приходить слушать музыку, а кроме того, брал у меня пластинки. Таким образом я мог воочию убедиться, какие у него вкусы. Скажем, часто он брал Шуберта, очень любил Брукнера. На мой взгляд, Брукнер – один из самых великих композиторов, он отражает то, что отразил Достоевский в литературе, – чудовищную внутреннюю противоречивость – но это мало кто чувствует. Мы однажды с Веней вместе слушали его Четвёртую симфонию. Но у него были неординарные вкусы, например, он очень прохладно относился к Моцарту. <...> Он был очень сдержан. Но я же видел, как он реагировал на хорошую музыку. Если человек по-настоящему слушает музыку, то она его прошибает. Веня очень волновался. Сжимался весь и сидел в напряжении. Настоящее слушание ведь требует нервов. Он очень любил Сибелиуса, что меня тоже очень поразило. Немногие знают, что Сибелиус – действительно гениальный композитор. Но, правда, не всегда вкус Ерофеева меня удовлетворял. Например, Высоцкого я резко не люблю. А он его отстаивал. Правда, Веня никак это не аргументировал, он вообще никогда не спорил, если с ним не соглашались, – он просто замолкал. Самое тяжёлое в общении с Ерофеевым для меня, как учёного, была невозможность ничего обсуждать. Если его пытались вытянуть на спор, было только хуже: он замыкался, и тогда его уже никуда нельзя было сдвинуть – он отключался. Мне кажется, в нём вообще не было стремления к анализу»6.

Кто такой Делоне, упомянутый Александром Леонтовичем? Борис Николаевич Делоне[78]78

1890—1980.

[Закрыть], крупный математик, член-корреспондент АН СССР, был дедом поэта и правозащитника Вадима Николаевича Делоне[79]79

1947—1983.

[Закрыть], одного из семи человек, вышедших в 1968 году на символическую демонстрацию на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию. Венедикт Ерофеев уважал Вадима Делоне за его порядочность и выделял среди других диссидентов. Писатель жил на даче № 41 Бориса Николаевича Делоне в посёлке академиков Абрамцево с лета 1975 года вплоть до смерти 17 июля 1980 года её арендатора. Борис Николаевич относился к Венедикту Ерофееву с большой симпатией. Ему импонировали его открытость и откровенность. Он и сам относился к людям подобного, уже исчезающего психологического типа.

После смерти Бориса Николаевича Венедикт Ерофеев несколько месяцев провёл на даче Александра Епифанова, внука известного художника и реставратора, академика АН СССР Игоря Эммануиловича Грабаря[80]80

1871—1960.

[Закрыть], а затем оттуда съехал, переселившись в дом бывшего первого управляющего посёлком академиков В. А. Исаева. Дом этот отапливался, и в нём можно было жить зимой. Но, повздорив с женой хозяина дома, Венедикт Ерофеев надолго там также не задержался. И летом со своей второй женой Галиной Носовой он снял дачу в генеральском посёлке, находившемся неподалёку. А «потом они совсем уехали, когда поняли, что никакого постоянного пристанища они там не найдут» – так объяснил сложившуюся ситуацию знакомый Венедикта Ерофеева Сергей Григорьевич Толстов (литературный псевдоним Рокотов), писатель, сценарист и внук известного историка, этнографа, археолога, члена-корреспондента Сергея Павловича Толстова[81]81

1907—1976.

[Закрыть]. Вместе с тем, как он утверждает, в Абрамцеве «они периодически появлялись». Предсмертным пристанищем для Венедикта Ерофеева стала дача Толстовых, где он отметил свой последний Новый год.

Сергей Толстов вспоминает: «Когда Ерофеев уже был тяжело болен в 1989 году, я предложил ему пожить у меня на даче зимой. В доме было газовое отопление, они ещё дровами запаслись. Здесь они прожили с октября 1989-го до конца марта 1990-го. Я приезжал сюда редко. Он уехал отсюда в Москву и через несколько недель лёг на Каширку. У него уже были метастазы. До этого он перенёс уже две операции – в 1985 и в 1988 годах. Дар речи он потерял, говорил в аппарат. <...> Последний раз на Каширку он лёг почти сразу после возвращения из Абрамцева, буквально через несколько дней»7.

Приведу для подтверждения того, насколько была важна музыка для душевного состояния Венедикта Ерофеева, его запись в дневнике: «Если бы я вдруг узнал откуда-нибудь с достоверностью, что во всю жизнь больше не услышу... Шуберта или Малера, это было бы труднее пережить, чем, скажем, смерть матери»8.

Венедикт Ерофеев в письме старшей сестре Тамаре Тушиной так объясняет свою любовь к музыке: «...как говаривал Демокрит[82]82

Около 460 до н. э. – 370 до н. э.

[Закрыть], “быть восприимчивым к музыке – свойство стыдливых”, а я стыдлив»9.

Александр Леонтович, высказываясь по поводу музыки в поэме «Москва – Петушки», заглянул в суть его манеры письма. Ведь далеко не все литературоведы, особенно с докторскими степенями, пришли в восторг от «плебейской», шпанистской прозы Венедикта Ерофеева. Вот что он сказал: «Я пробовал исследовать упоминание музыки в “Москве – Петушки”. Я вообще считаю, что “Москва – Петушки” – это экскурс во всю культуру человечества, особенно в русскую. И музыка как элемент культуры здесь тоже участвует. Мне кажется, что ассоциации, которые возникают, когда Ерофеев упоминает музыку, играют очень большую роль в поэме, но поскольку музыка – это второй язык, который мало кто знает, то многое нужно пояснять. (С Мусоргским, например, ассоциируется сам Веня.)»10.

Пётр Вайль, словно ссылаясь на Александра Леонтовича, продолжил его размышления о музыкальных пристрастиях Венедикта Ерофеева: «Любимцы – Шостакович, Брукнер, Сибелиус – художники с ярко выраженным романтическим пафосом, в их музыке кипят сильные эмоции. А вот “игровой” Моцарт странным образом не откликался в открыто игровом Ерофееве. Не исключено, что на уровне абстрактного звука он позволял себе те чувства, которые не желал артикулировать в словах»11.

Самое забавное, что Пётр Вайль, и не только он один, чутко улавливая социально-политическую подоплёку творчества Венедикта Ерофеева, часто не знал, что сказать по существу, когда речь заходила о более тонких материях в сочинениях писателя. Не отсюда ли у него появляются скоропалительные и немотивированные выводы? Иногда ради красного словца его заносило в риторику, напоминающую ругань. Так и здесь, в чём убедится читатель, он непостижимым образом словно взмывает вверх и смотрит на Венедикта Ерофеева с небес строгим и осуждающим оком Бога Отца Саваофа: «Есть ощущение, что этот забубённый алкаш сознательно и рационалистически воспитывал себя. И безразличие к окружающим, даже к беззаветно преданным ему апостолам, нивелировка этического градуса работали на обострение эстетических переживаний. А тонкости Ерофеев достиг тут невероятной. Плебейский аристократизм – возможен такой оксюморон? Восторг высшего эстетства – ставить пластинку, чтобы под излюбленный аккорд симфонии падать с грохотом с печи. Такому позавидовал бы Оскар Уайльд, жаль, у англичан камины: свалишься, так не “с”, а “в”. Не прозрениями, а знаками культуры усеяны его богоискательство и сам приход к католицизму. Строить гипотезы на столь интимный счёт – занятие сомнительное, можно лишь отметить высокую степень книжных поисков. Это свидетельство и декадентского состояния российской культуры, и трезвого, аналитического склада ума конкретного Венедикта Ерофеева»12.

Сколько людей, столько и мнений. Александр Леонтович сетовал, что у Венедикта Ерофеева не было стремления к анализу, а Пётр Вайль упрекает его в книжности создаваемых текстов и аналитическом складе ума. Кто же из них прав? Рассудить их возможно, только повернувшись лицом к Востоку, чего мы не привыкли делать. Но глупо веками стоять задом (или спиной) к восходящему солнцу. Вскоре на страницах этой книги такой поворот в сторону Востока произойдёт и многое в творчестве Венедикта Ерофеева объяснится само собой. Об одной особенности восточной методологии я всё-таки скажу сейчас. В том мире, который открывается внутреннему сознанию буддиста или даоса, между точками зрения Александра Леонтовича и Петра Вайля на Ерофеева нет никакого противоречия. Ведь то, о чём они рассуждают, относится к сознанию повседневному, а не к медитативному. И потому-то их суждения не имеют принципиального значения для постижения самой сути явления.

Сделав небольшое отступление в мир восточной философии, продолжу разговор о музыке.

Музыка на короткое время выдёргивала Венедикта Ерофеева из хаоса современного мира. Ирония выполняла ту же роль в его жизни и творчестве. С одной стороны, она была реакцией на хаотичную жизнь, которую он вёл, а с другой – попыткой снизить страх перед рушащимся на его глазах миром и заключить этот существующий и несущий гибель хаос в рамки более или менее упорядоченного бытия. Фридрих Шлегель[83]83

1772—1829.

[Закрыть], философ, поэт и писатель, обозначал иронию как «ясное осознание хаоса»13.

Музыка входит в жизнь каждого человека чуть ли не с пелёнок. Особенно при тех средствах массовых коммуникаций, которые используются людьми сегодня. Трудно представить себе человечество без музыки. Звуковая природа мира отражена в ней – в обрядах, песнях, танцах, жертвоприношениях. Известный немецкий музыковед Хариус Шнайдер[84]84

1903—1982.

[Закрыть] обращался к мудрости Древнего Китая – даосизму, чтобы глубже понять первоначальную роль музыки: «Первым воспринимаемым проявлением созидания является звук, который в силу традиций исходит из дао (в процессе изменения и становления всех вещей на основе даосизма), из первоначальной бездны, из пещеры, из singing ground (звукового фона), из сверкающего солнца, из открытого рта божества, из музыкального инструмента, символизирующего Создателя»14.

Понятие дао {путь) находится в основе концепции даосизма, основоположником которого по традиции считается Лао-цзы, живший в VI—V веках до н. э.

Из предисловия к книге «Дао. Гармония мира»: «Всё, что существует, произошло от дао, чтобы затем, совершив круговорот, снова в него вернуться. Дао не только первопричина, но и конечная цель и завершение бытия. Дао недоступно чувственному восприятию, его нельзя выразить, или, по словам Лао-цзы, “знающий не говорит, говорящий не знает...”. Однако задача человека – познать дао, живя в единстве с природой, не нарушая “гармонии мира”. Это возможно, если придерживаться принципа недеяния и сохранять в себе чистоту ребёнка, говорит Лао-цзы, имя которого можно перевести не только как “Старый мудрец”, но и как “Старый ребёнок”»15.

Венедикт Ерофеев в «Записных книжках 1967 года» пересказал даосскую легенду, приводимую Джеромом Дейвидом Сэлинджером[85]85

1919—2010.

[Закрыть]: «Князь Му, повелитель Цинь, искал человека, которому можно было поручить покупку несравненного скакуна. И такого человека ему порекомендовали: Чу Фан-Као. И послан был Чу Фан-Као на поиски коня. И три месяца он искал, и нашёл. И доложил, что лошадь найдена. “Она теперь в Шахью”, – сказал он. “А какая это лошадь?” – спросил князь. “Гнедая кобыла”, – был ответ. Но когда послали за лошадью, оказалось, что это чёрный, как ворон, жеребец. Князь Му негодовал: он не умеет даже назвать масть, – что же он понимает в лошадях? Но привели коня – и оказалось, что он поистине не имеет себе равных. И придворный мудрец По Ло сказал князю Му: “Я не осмелюсь сравнить себя с Чу Фан-Као. Ибо он проникает в строение духа. Постигая сущность, он забывает несущественные черты; прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечает ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, на что смотреть не стоит. Мудрость Као столь велика, что он мог судить и о более важных вещах, чем достоинства лошадей”»16.

Венедикту Ерофееву удавалось наступающий на него внешний хаос бытия нейтрализовать гармонией внутри себя. В этом ему содействовала музыка. В сущности, чем чаще он её слушал, тем больше оказывался защищённым от всякого рода искушений. Появившееся от страха быть раздавленным жизненными обстоятельствами его обожание музыки стало постоянным и прочным. Теперь было трудно сказать, от чего он больше зависит – от алкоголя или от музыки. Как и невозможно было предвидеть, кто из них одержит над ним победу. Своё отношение к особой роли музыки в его внутреннем мире он высказал в дневниковой записи: «Я последнее время занят исключительно прослушиванием и продумыванием музыки. Это не обогащает интеллекта и не прибавляет никаких позитивных знаний. Но, возвышая, затемняет “ум и сердце”, делая их непроницаемыми ни снаружи, ни изнутри»17.

Сознание Венедикта Ерофеева было насыщено даосскими размышлениями. Благодаря им жизнь, которую он вёл, наделялась смыслом, а его художественный дар обретал перспективу.

Проза Венедикта Ерофеева с её глубинным содержанием, с её особой композицией, выстроенной на попеременной смене нарастающих и ниспадающих ритмов, с её водоворотом причудливых образов, с её контрапунктами, настойчивыми лейтмотивами и неожиданными стилистическими эффектами безусловно соответствует музыкальным канонам.

Насколько была важна для Венедикта Ерофеева музыка, говорит запись в одном из его блокнотов, датируемая 1972 годом: «Музыка – средство от немоты. Может быть, вся наша немота от неумелости писать музыку»18. Он также записал себе на память последнее предложение в статье Николая Васильевича Гоголя[86]86

1809—1852.

[Закрыть] «Скульптура, живопись и музыка». Эта статья – моление Богу: «Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?»19

Напомню читателю предыдущие гоголевские строки. Они важны для установления важного и неоспоримого для Венедикта Ерофеева факта: искусство имеет непосредственное отношение к укреплению в человеке нравственного чувства. Оно появилось как средство, облагораживающее и возвышающее человека: «О, не оставляй нас. Божество наше! Великий зиждитель мира поверг нас в немеющее безмолвие своею глубокой мудростью: дикому, ещё не развернувшемуся человеку он уже вдвинул мысль о зодчестве. <...> Древнему, ясному, чувственному миру послал он прекрасную скульптуру, принёсшую чистую, стыдливую красоту, – и весь древний мир обратился в фимиам красоте. Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений. Векам неспокойным и тёмным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял всё радужное в жизни, дал он вдохновенную живопись, показавшую миру неземные явления, небесные наслаждения угодников. Но в наш юный и дряхлый век ниспослал он могущественную музыку – стремительно обращать нас к Нему»20.

По свидетельству вдовы писателя Галины Ерофеевой (Носовой), Венедикт Васильевич «музыку не просто любил, а обнимал, поглощал»21. Подчеркну особо: музыка возвращала ему ушедшее время молодости, когда он был полон сил и надежд.

Перенеся психологически точное наблюдение Георгия Адамовича[87]87

Георгий Викторович Адамович (1892—1972) – поэт, литературный критик и переводчик.

[Закрыть] с судьбы поэта-эмигранта Бориса Поплавского на Венедикта Ерофеева, можно сказать, что им созданное «остаётся свидетельством веры в одно только музыкальное начало творчества, или как завещание человека, для которого музыка была соломинкой утопающего»22.

К этой мысли непосредственно восходит убеждение Венедикта Ерофеева о крепких нервах и неуязвимости композиторов: «Ни один композитор не покончил с собой и не умер насильственной смертью»23. Что на это скажешь? Остаётся только этим людям позавидовать.

Я обнаружил в писателе Венедикте Ерофееве черты личности молодого человека из первой половины XIX века. Глядя на него, вспоминаются строки Александра Пушкина из поэмы «Евгений Онегин»:

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь.

Так воспитаньем, слава богу,

У нас немудрено блеснуть24.

Но даже при огромном уважении к Венедикту Ерофееву я никоим образом не соотношу его с кем-то из писателей того времени. Орхидеи не растут на капустном поле. У меня хватает здравого смысла не ставить его рядом с гением, о котором поэт Аполлон Григорьев сказал, что он – наше всё. Вместе с тем именно Александр Пушкин всесторонне описал в поэзии и прозе тот тип личности, к которому в какой-то степени принадлежит автор поэмы «Москва – Петушки». Перед нами глубоко верующий человек, но отнюдь не фанатик. Это философ, свободный в мыслях и поступках, в меру образованный, отдающий должное Гомеру и Платону, с понятиями чести и достоинства, книгочей, но не ограничивающий свои читательские интересы только классической литературой. А вот без классической музыки чувствующий себя потерянным. Совсем уж ему тогда становится пакостно и одиноко.

Венедикт Ерофеев в движениях был пластичен. В пространстве двигался легко и красиво – умел обращать на себя внимание. С возрастом становился ветреником. Искал и находил эмоциональную разрядку в общении с кокетливыми и смазливыми девицами. Нередко переходил черту дозволенного. И одновременно Венедикт Ерофеев производил впечатление мужа, чтившего святость домашнего очага. По крайней мере никому со стороны не позволял усомниться в порядочности его самого и его возлюбленных.

Вот и блистал Венедикт Ерофеев начиная с конца 1970-х годов в кругу своих многочисленных поклонниц и почитателей. А что было до того времени, лучше не вспоминать. В общем, пришлось ему в жизни несладко. Ведь он, как заметила литературовед и критик Татьяна Касаткина, «в отличие от тайного советника Иоганна фон Гёте, не заставлял своих героев совершать опасные для жизни поступки за себя, он сам совершал их за всех своих героев»25. Но знал Венедикт Ерофеев, и никто не переубедил бы его в том: всё в конце концов заканчивается. В худшую или лучшую сторону – уже не столь важно. Как он записал в блокноте: «Ничто не вечно, кроме позора»26.

Позор как раз ему не грозил. Не из-за того, что он был безупречен во всех отношениях, а потому, что зло не путал с добром. Чётко видел и то и другое. Себе никогда не изменял и в людях приспособленчество презирал. Венедикт Ерофеев даже ради того, чтобы увидеть небо в алмазах, не стал бы кривить душой. Музыка, постоянно в нём звучащая, не позволила бы. Если такое искушение в нём и появилось бы, он знал, как ему поступать. Сказал об этом откровенно в поэме «Москва – Петушки»: «Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя – о, такое нашептал! – и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, – я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу»27.

Сегодня на такой максимализм мало кто решится. А надо бы!..

От души радуюсь, когда люди высказывают свои мысли прямо и смело, без всяких оговорок. Например, как это сделал Александр Генис: «После провала путча 91-го года, ознаменовавшего конец советского режима, возникла насущная необходимость понять, кто из писателей сумел пережить падение прежней власти. Дело в том, что в те эйфорические времена в одночасье пала грандиозная литературная система, которая либо украшала, либо уродовала, но, главное, питала нашу общественную жизнь на протяжении нескольких поколений. Крах коммунизма и отмена цензуры упразднили ту самую словесность, с которой эта же цензура так яростно боролась. В пропасть рухнула целая литература. И дело тут не в отдельных именах и названиях, а в самой мировоззренческой системе, без которой она не могла функционировать»28.

На это поразительное событие обратили внимание многие отечественные литературоведы и критики. В их числе была и Елена Смирнова. Известная исследовательница творчества Гоголя и автор необыкновенно талантливой и проницательной статьи «Венедикт Ерофеев глазами гоголеведа». Эта статья была опубликована в третьем номере за 1990 год историко-литературного журнала «Русская литература». Она начинается с подтверждения скоропостижной смерти той литературной продукции, которая считалась вечной:

«Знакомство с поэмой Венедикта Ерофеева “Москва – Петушки” состоялось у меня тогда, когда само понятие “современная художественная проза” уже готово было превратиться в нонсенс. Отсюда должно быть понятно то отрадное чувство, которое она вызвала:

Не бездарна та природа,

Не погиб ещё тот край...»29

Елена Смирнова обрывает на этих строках цитирование стихотворения Николая Алексеевича Некрасова[88]88

1821—1877.

[Закрыть] «Школьник», резонно полагая, что читателям журнала (филологам по профессии) оно хорошо известно. Но именно последующие строки объясняют, что она хотела сказать. Я это сделаю за неё:

Что выводит из народа

Столько славных, то и знай —

Столько добрых, благородных,

Сильных, любящих душой,

Посреди тупых холодных

И напыщенных собой30.

Продолжу выписки из статьи Елены Смирновой: «...существуя в русской литературе реально, Ерофеев долгие годы в ней как бы не существовал (национальный феномен, описанный ещё Тыняновым). Наконец живая жизнь пробилась сквозь железобетон: писатель признан, его печатают, ставят на сцене, у него берут интервью, о нём выходят статьи. Счастливый конец, казалось бы, венчает дело. Но до слуха доходят то там, то тут раздающиеся возгласы: “Не могу читать”, “Противно” и в том же роде. Причём подобное приходится слышать от лиц с высшим филологическим образованием, да ещё, как говорится, остепенённых. Разумеется, на все вкусы не угодишь. Кому-то может и не понравиться. Но кажется, что этого простого объяснения здесь недостаточно: настораживают некоторые нотки в голосах самих увенчивающих. Почему, например, сюжет “Петушков” излагается ими в однозначно бытовом плане (герой уснул в поезде, не вышел на своей станции и нечаянно вернулся в Москву)? Почему произведение Ерофеева упорно именуют “повестью”. Как тут не вспомнить историю полуторастолетней давности – реакцию публики на “Мёртвые души”. Гоголю также никак не могли простить “сальности”, как тогда на французский лад выражались, его произведения. И так же, как и сейчас, не вникнув в суть дела, многие читатели (и критики в том числе) покатывались тогда от смеха над словом “поэма”, которое писатель поместил в центр своей обложки, да ещё выделил самыми крупными буквами»31.

Приведу ещё одно существенное наблюдение Елены Смирновой по поводу связи поэмы «Москва – Петушки» с действительностью тех лет. Она к месту и очень кстати вспоминает статью Николая Гоголя «В чём же наконец существо русской поэзии...»: «...он утверждал, что в душе русского человека нераздельно существуют два свойства: “уменье пред чем-нибудь истинно возблаговеть” и уменье “над чем-нибудь истинно посмеяться”. В “Мёртвых душах” оба эти свойства выявлены с огромной мощью и взаимно уравновешены. В годы же, к которым относится создание ерофеевской поэмы, государство стремилось культивировать только первое из названных свойств. Однако чем с большей силой природу русского человека (употреблю гоголевский термин) выталкивали в дверь, тем энергичней она устремлялась в окно. Насильственно вытесняемое стремление “истинно посмеяться” обратилось в первую очередь на то, перед чем было велено благоговеть. Ерофеев сделал это с непревзойдённым блеском и с безоглядностью человека, для которого истина дороже не только какого-то там Платона, но и членства в ССП. Всю напыщенную ложь, буйно процветавшую в то время в обществе, писатель приговорил к высшей мере осмеяния и употребил для этого оружие, которое завещал нашей литературе Гоголь, – метко сказанное русское слово»32.

Вернусь к произошедшему казусу исчезновения того, что ещё вчера читалось и обсуждалось, а уже сегодня вовсе не замечалось. Никто такого поворота событий не ожидал. Создавшаяся ситуация напоминала сюжет повести Николая Гоголя «Нос». Только вместо носа в надлежащем и видном месте не оказалось не что-то единичное и мелкое, а отсутствовала советская литература – огромная по количеству произведений и разнообразная по их художественному совершенству.

Тут я приведу запись Венедикта Ерофеева в одном из его блокнотов: «А вот Михаил Евграфович (Салтыков-Щедрин[89]89

1826—1889.

[Закрыть]. – А. С.) говорил, что если хоть на минуту замолчит литература, то это будет равносильно смерти народа»33.

До такой катастрофы, слава богу, дело не дошло. Всё оказалось не так уж безнадёжно. После некоторого замешательства появилась надежда, а вместе с ней при внимательном и широком взгляде на природу вещей нашлось, ко всеобщей радости, как и в повести Николая Гоголя, пропавшее искомое, о чём оповестил читателей тот же проницательный критик Александр Генис: «Дело в том, что Ерофеев родился, жил и умер в другую – советскую – эпоху. Но он – один из очень и очень немногих русских писателей – в ней не остался. Немногочисленным страницам его сочинений удалось пересечь исторический рубеж, разделяющий две России»34.

Сколько ещё таких находок ожидает нас впереди. Ведь многое из того, что писалось в 1960-е и 1970-е годы и не издавалось на родине, помаленьку выходит из печати с конца 1980-х годов.

Среди таких значительных и важных для России книг самая заметная – исследование «Архипелаг ГУЛаг» Александра Солженицына. Отрывок из второго тома этой книги я процитирую. Он имеет непосредственное отношение к жизни и творчеству писателя Венедикта Ерофеева, к той среде, из которой он вышел и с которой постоянно соприкасался. Не суть важно, что у Солженицына речь идёт не о мужчинах, а о женщинах: «Они были – немы. Немее всех остальных. Рыбы – их образ. Рыбы, символ древних христиан. И христиане же – их главный отряд. Корявые, малограмотные, не умеющие сказать речь с трибуны, ни составить подпольного воззвания (да им по вере это и не нужно), они шли в лагеря на мучения и смерть – только чтоб не отказаться от веры! Они хорошо знали, за что сидят, и были неколебимы в своих убеждениях! Они единственные, может быть, к кому совсем не пристала лагерная философия и даже язык. <...> И женщин среди них – особенно много. Говорит Дао: когда рушится вера – тогда-то и есть подлинно-верующие. За просвещённым зубоскальством над православными батюшками, мяуканьем комсомольцев в пасхальную ночь и свистом блатных на пересылках, – мы проглядели, что у грешной православной церкви выросли всё-таки дочери, достойные первых веков христианства – сёстры тех, кого бросали на арены ко львам»35.

Игорь Авдиев, культуролог, друг Ерофеева, вспоминал те годы: «Некто увидел Венедикта Ерофеева с лицом “землистым” в середине семидесятых. Кто же был румян в эти годы? В это время уехали (всех выгнали) и Андрей Синявский[90]90

Андрей Донатович Синявский; 1925—1997. Литературный псевдоним Абрам Терц.

[Закрыть], и Владимир Максимов[91]91

Владимир Емельянович Максимов, настоящее имя Лев Алексеевич Самсонов; 1930—1995.

[Закрыть], и Вадим Делоне... А художники, выдержавшие такие бои с неумолимой, власть имущей пошлостью! Все приходили в Камергерский переулок попрощаться с Венедиктом: расставание “может быть, навеки” всех тогда делало родными. Кто уезжал, не имел иллюзий вернуться на родину, кто оставался с родиной, не имел никаких иллюзий. В середине семидесятых Венедикт прочёл “Архипелаг ГУЛаг” Солженицына и года на два опустил шторы и погрузил комнату в сумрак. Выходил погулять по переулкам ночью. Как было сохранить “цвет лица” в России середины семидесятых!»36

В начале 1990-х годов некоторые критики уподобляли Венедикта Ерофеева Александру Солженицыну. Андрей Леонидович Зорин, литературовед, историк культуры, профессор Оксфордского университета, полагает, что это «сопоставление не такое дикое, как может показаться на первый взгляд»37.