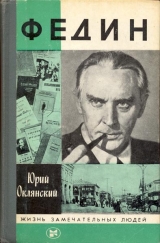

Текст книги "Федин"

Автор книги: Юрий Оклянский

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)

Федин после раздумий остановил выбор на Бакунине, на том эпизоде его биографии, когда русский революционер играл видную роль в дрезденском восстании в мае 1849 года. Тема интернационализма, взаимной революционной поддержки передовых людей двух народов, русских и немцев, была близка Федину. Саксония, Дрезден, вся обстановка действия, быт и нравы Германии, разнообразные местные типажи памятны по недавним переживаниям.

Историческими, биографическими и мемуарными источниками, позволявшими глубже понять личность Бакунина и его эпоху, щедро снабжал начинающего драматурга из своей библиотеки Горький. Среди изученной Фединым литературы на русском и немецком языках была, в частности, «Исповедь» М. Бакунина, тогда еще не опубликованная и мало кому известная. Горький не жалел времени для обсуждения с автором его замысла и готовых частей рукописи. «Святой бунтарь» – таково было одно из первоначальных названий пьесы.

Ход работы над произведением отражен в переписке Федина второй половины 1920-го – начала 1921 года с Дорой Сергеевной Александер. Письма показывают и нарастание доверительности и близости в отношениях молодых людей.

«Я кончил первую сцену „Бакунина“ и принимаюсь за вторую. Хочу к твоему приезду кончить эту часть», – писал Федин 22 июля.

«Бакунина» писал на днях, – сообщал он ей же 30 июля. – Развернул начало второй сцены. Первую часть читал третьего дня Лебеденке (А.Г. Лебеденко – товарищ по редакции газеты «Боевая правда». – Ю.О.)…Он восторженно отозвался о моей драме и назвал меня «настоящим талантом»… Хочу докончить работу над «Бакуниным», которой много и которая трудна.

«Только что поставил точку на втором акте „Бакунина“, – писал Федин в два часа ночи 13 января 1921 года. – Подумай, дорогая, 13-го числа! Приезжай слушать! Не знаю, но я так рад, что кончил пьесу, что меня даже волненье охватило, когда я писал, приближаясь к концу. Чувствую, как крепко ты целуешь меня – ведь ты разделяешь мою радость?»

Драматические сцены «Бакунин в Дрездене», одобренные Горьким, были напечатаны в альманахе «Наши дни» (1922, № 1). Почти одновременно Госиздат выпустил произведение отдельной книгой. Один из первых авторских экземпляров Федин послал в Саратов тяжело хворавшему Александру Ерофеевичу, сделав надпись: «Дорогому отцу от Константина…»

Как-то, придя на квартиру к Горькому, жившему на Кронверкском проспекте, Федин застал там молодого человека лет двадцати пяти, которого хозяин отрекомендовал как писателя Всеволода Иванова, только что прибывшего из Сибири по его вызову. «Спиною к печке стоит человек, – описывал позже Федин, – в потрепанной полувоенной одежде, в обмотках на ногах. Это наскучившее обмундирование давно обрело на нем измятую бесцветность, которая приобретается в походах. Лицо и руки его землисто-пепельны…

– Ужас, что рассказывает! – вздыхает Горький.

И правда, он рассказывает ужасное… Видения колчаковщины еще стоят у него в узких глазах, за маленькими стеклами пенсне, не идущего к широкоскулому лицу. Он был два года в кипени гражданской войны…»

С того дня началась дружба Федина и Вс. Иванова, продолжавшаяся четыре с лишним десятилетия… Многие из недавних переживаний уже через год-другой Вс. Иванов воплотил в повестях «Партизаны» (1921) и «Бронепоезд 14–69» (1922). Его героическая и суровая проза, ярко запечатлевшая стихию крестьянской войны против власти помещиков и иностранной интервенции, стала крупным явлением нарождающейся советской литературы.

Весной 1921 года было объявлено о замене продразверстки продналогом, о новой экономической политике (нэпе). Эпоха военного коммунизма кончилась. Наступали новые времена в истории страны. Залечивались раны войны и разрухи, восстанавливалось народное хозяйство, постепенно улучшались материальные условия жизни.

G началом мирного строительства к мастерам старшего поколения, чей голос сразу после Октябрьской революции определил развитие нарождающейся и формирующейся советской литературы, таким, как М. Горький, А. Серафимович, Д. Бедный, А. Блок, В. Брюсов, В. Маяковский, С. Есенин, присоединялось новое молодое пополнение. Приток свежих сил нарастал – среди тех, кто избрал дорогу писательства, было немало вернувшихся с фронтов гражданской войны. Более 150 молодых писателей обрели широкую известность за период с 1920 по 1926 год.

В 1921 году начинает литературную работу в Москве Дмитрий Фурманов, бывший комиссар 25-й Чапаевской дивизии, начальник политотделов Туркестанского фронта и 9-й Кубанской армии. А уже в 1923 году публикуется его роман «Чапаев». Это произведение явилось принципиальным достижением советской литературы. В новых условиях получили развитие традиции горьковского романа «Мать», кстати говоря, без цензурных искажений ставшего достоянием читателей только в первые годы Советской власти. Вместе с эпопеей А. Серафимовича «Железный поток» (1924), стихами В. Маяковского и его поэмой «Владимир Ильич Ленин» (1924) произведения Фурманова показали сознательное участие народа в революции, они содержат яркие образы большевиков – организаторов масс.

Делегатом X съезда партии прибывает весной 1921 года в Москву двадцатилетний А. Фадеев. Его роман «Разгром» (1927) вобрал богатый опыт личных переживаний автора поры партизанского движения и боев с интервентами на Дальнем Востоке. Изображая формирование сознательных борцов революции в гражданскую войну, автор «Разгрома» достиг большой психологической глубины и тщательности в обрисовке характеров на пути, начатом Фурмановым и Серафимовичем.

Семнадцатилетним юношей М. Шолохов «гонялся за бандами, долго был продработником». В 1926 году он приступает к работе над «Тихим Доном». Автора этой художественной эпопеи, употребляя выражение Федина, можно назвать «Львом Толстым гражданской войны».

Имена многих и многих десятков молодых авторов, еще вчера безвестные, за короткое время после гражданской войны, по выражению Федина, вдруг будто прянули из-под земли, «действительно, как грибы в грибное лето».

«Как начала создаваться советская литература?.. – обобщал позже Александр Фадеев. – Когда по окончании гражданской войны мы начали сходиться из разных концов нашей необъятной Родины – партийные, а еще больше беспартийные молодые люди, – мы поражались, сколь общи наши биографии при разности индивидуальных судеб… Мы входили в литературу волна за волной, нас было много… Главой советской литературы был и остался великий Горький. Выходец из глубоких социальных низов России, друг Ленина, он был первым и лучшим нашим художественным воспитателем… Среди писателей моего поколения нет ни одного, кто, входя в литературу, не был бы им благословлен».

Широта и размах отношений Горького с советскими писателями после Октябрьской революции, его воздействие на творческие и жизненные судьбы литераторов действительно не знают себе равных. С кем только не общался, не переписывался, кому только не помогал выдающийся строитель советской художественной культуры, каким разнообразным людям! Имея в виду это редкостное свойство Горького, В. Боровский даже шутливо восклицал в одном из писем к нему 1921 года: «Понеже вы являетесь наседкой современной русской литературы…»

«Решительное, огромное влияние…» на себя отмечал автор романа «Цемент» Федор Гладков. «Великую веру в себя дала мне наша встреча, веру и силу», – признавался Горькому Леонид Леонов. «Большая зарядка, бодрость и желание работать… – передавал свои ощущения после получения письма Горького Михаил Шолохов. – Если вы сочтете необходимым поговорить со мной по поводу прочитанного, то… я с большой радостью примчусь на день в Москву».

Характерной чертой литературного процесса 20-х годов, отобразившей противоречия переходного периода, сложности формирования новой, социалистической художественной культуры и различия творческих позиций писателей, было возникновение многих литературных групп и объединений. В 1920 году поэты и прозаики, выделившиеся из Пролеткульта, образовали группу «Кузница». В 1923 году организовалась Московская ассоциация пролетарских писателей – МАПП, затем Российская ассоциация пролетарских писателей – РАПП (1925) и, наконец, Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей – ВОАПП (1928). Численность последней доходила до четырех тысяч членов.

Параллельно возникали и другие литературные группировки, относительно малочисленные – «Серапионовы братья» (1921), «Молодая гвардия» (1922), Левый фронт искусств – ЛЕФ (1923), Литературный центр конструктивистов (1924), «Перевал» (1924)… Некоторые писатели не входили ни в какие группы (Горький, А. Толстой, Л. Леонов и др.).

Отношение партии к литературным группировкам определялось общими принципами ее политики в сфере художественной культуры, основанными на ленинской теории культурной революции. Важнейшие установки были подытожены в резолюции ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 года. Партия звала к борьбе с буржуазной идеологией, выступала против аполитизма и нейтрализма в искусстве, отвергала безыдейность, ложное новаторство и нигилистическое отношение к культурному наследию прошлого.

Резолюция предостерегала от попыток чисто оранжерейного выращивания «пролетарской» литературы. Созидать действительную новую литературу можно лишь общими усилиями всех здоровых и талантливых сил, которые действуют в разных ее отрядах и подразделениях в настоящее время. Сектантство и комчванство со стороны организаций РАПП по отношению к писателям, которых именуют «попутчиками», наносит вред. Советская литература возникнет лишь в напряженных поисках новых художественных форм. В этом отношении партия не может связывать себя приверженностью к какому-либо одному художественному направлению. ЦК РКП (б), как отмечалось в резолюции, высказывался «за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области».

В феврале 1921 года в Доме искусств сложился кружок литературной молодежи, получивший название «Серапионовы братья». После того как состав постоянных участников определился окончательно, в кружок входила прозаики М. Слонимский, М. Зощенко, Вс. Иванов, К. Федин, В. Каверин, Л. Лунц, Н. Никитин, поэты Е. Полонская, В. Тихонов и критик И. Груздев. Первоначально группировались вокруг Михаила Слонимского, который постоянно жил в Доме искусств и раньше многих других молодых сотоварищей был знаком с Горьким. Возвратившись после четырехлетнего участия в войне, он одно время работал его секретарем. На фронт Слонимский ушел в семнадцать лет добровольцем, был ранен, контужен.

В безымянный тогда еще кружок, собиравшийся в комнате Слонимского, Горький и ввел почти одновременно Федина и Вс. Иванова, волжанина и сибиряка… Самому старшему из десяти молодых людей (Федину) было 29 лет, младшим (Каверину, Лунцу) – 19–20. Тут находились и совершенные юноши, чей опыт черпался пока в основном в родительском доме и в университетских аудиториях. Но ядро группы составляли люди, вернувшиеся из рядов Красной Армии (Слонимский, Вс. Иванов, Зощенко, Никитин, Тихонов, Федин). На долю «старших» выпадали порой редкостные жизненные испытания. Кого ни ваять… Отравленный газами в годы империалистической войны и получивший тогда же четыре ордена за храбрость штабс-капитан Зощенко, доброволец Красной Армии. Многое повидали и пережили и красный кавалерист Николай Тихонов, оборонявший Петроград от Ц полчищ Юденича, и врач Елизавета Полонская…

Собирались по субботам, с завидным постоянством. Дверь комнаты держали в таких случаях полуоткрытой, чтобы не задохнуться от табачного дыма. Иногда приходили гости – послушать и высказаться. Чаще других – критик Виктор Шкловский, один из молодых лидеров «формальной школы» в литературе. До глубокой ночи читались и обсуждались произведения, написанные кем-либо из постоянных участников.

«…Нужны были незаурядная дисциплина ж ангельские характеры, чтобы в течение многих лет выдерживать эти сидения в банке консервированного табачного перегара, – вспоминал Федин, – если бы не страсть к литературе, заменившая нам… все мыслимые добродетели… Можно было бы спросить: кто из „серапионов“ был главный? Никто… Каждый из нас пришел со своим вкусом, более или менее выраженным и затем формировавшимся под воздействием противоречий. Мы были разные.Наша работа была непрерывной борьбой в условиях дружбы».

Лев Лунц и Вениамин Каверин, однокашники по Петроградскому университету и ученики известного литературоведа профессора Бориса Эйхенбаума, в общем-то, склонялись к «формальной школе». Лунц, проявлявший особенный интерес к западноевропейской культуре, ставил занимательность и фабулу в искусстве выше идеи.

Его горячо поддерживал юный студент восточного отделения – арабист Вениамин Зильбер, ставший затем Кавериным; он считал, что «искусство должно строиться на формулах точных наук» (девиз, под которым он послал в 1921 году на литературный конкурс свой рассказ «Одиннадцатая аксиома»). Такой взгляд на искусство как на «сумму формально-стилевых приемов» в основном был чужд некоторым старшим «серапионам».

«Мой приход к „серапионам“, – передает события в книге „Горький среди нас“ Федин, – сопровождался ссорой. Я встретил в мрачной комнате изобилие иронии… Тут шутили с литературой, вели с ней игры. Я понимал, что это манера. Что здесь любят Пушкина и чтут Толстого не меньше, чем я. Но манера эта казалась мне странной. Здесь говорилось о произведениях как о „вещах“. Вещи „делались“. Они могли быть сделаны хорошо или сделаны плохо… Для приемов имелось множество названий… На третьем собрании я излил отстоявшийся протест против „игры“ в защиту „серьезности“. Удар принял Лев Лунц… Стычка была жестокой».

В своих апологиях самоценности художественной формы Лунц не останавливался перед выводом, что истинное искусство чурается идеологических схваток и противостоит политической злобе дня. Шумную известность снискали его статьи «Почему мы серапионовы братья?» и «О публицистике и идеологии».

Федин во многом не соглашался с содержанием статей и не считал их программными декларациями группы. Однако эстетизму и формальным изыскам, на свой лад, отдал дань тоже. По собственному признанию, он «долго жил с ошибочным представлением о „специфической“ в искусстве…».

Наиболее сгущенно проявилось это в сборнике «Пустырь». Но и не только там. В течение нескольких лет после 1922–1923 годов ослабевает, например, работа писателя в публицистике. Откликаясь на события из мира литературы, театра, кино, Федин теперь сравнительно редко выступает на страницах газет и журналов с очерками и статьями, поднимающими темы широкого жизненного звучания.

Главной причиной было, конечно, увлечение работой над художественной прозой, долгожданная возможность окунуться в мир искусства, тяга к овладению мастерством. Обилие жизненных впечатлений, в обретении которых неоценимую роль сыграла и прежняя публицистическая активность, Федин стремится внутренне освоить обобщить в художественных образах. Однако на ослаблении публицистической активности писателя сказались и причины иного рода. Аполитичные и эстетские взгляды, развивавшиеся, например, в статье Л. Лунца «О публицистике и идеологии», или им родственные, под воздействием которых оказывался и Федин, неизбежно влекли за собой и предубеждение в отношении публицистики как якобы низшего жанра литературы. «Истинное искусство», беллетристика в этой шкале ценностей занимала место якобы более высокое и достойное миссии художника, нежели злободневная публицистика.

Привести в согласие жизнь и теорию, «увидеть формы в их развитии и признать их нераздельными с общественным содержанием искусства», дать собственным творчеством ответы на хитросплетения эстетики немало помог Горький, который, по свидетельству Федина, «поиски нужных писателю решений… облегчал… со всею щедростью своей великой души». На свое место встала и публицистика. Не ослабляя увлеченности художественной прозой, писатель, на рубеже 30-х годов возобновил самую активную работу в публицистике. «Мастер всегда должен быть мастером, – обобщал позже Федин. – Нельзя писать для ежемесячного журнала хорошо, а для еженедельника похуже. Нельзя вкладывать в роман весь талант, а в очерк – немного таланта, а в статью для газеты не вкладывать ничего… Нет „низких жанров“, но существует низкое отношение к жанрам».

Горький был долголетним читателем чуть ли не всего, что выходило из-под пера Федина, Вс. Иванова, Зощенко, Каверина^, Слонимского, включая нередко рукописи. Он звал молодых писателей глубже вглядываться в действительность, осмысливать опыт пережитого, отыскивая в новом содержании подобающие художественные формы. Горький будил энергию гражданской активности, общественный темперамент, он настраивал молодых художников на отображение характера человека, рожденного революцией.

Рассматривая в целом как интересное явление готовившийся «серапионами» литературный альманах «1921», Горький критиковал представленные в нем рассказы «за умаление героя, за невнимание к человеку». Он указывал, что и «при коллективизме роль личности огромна – например, Ленин… А у вас герой затаскан. В каждом данном рассказе невнимание к человеку…». В связи с работой Федина над совместно выбранной темой «Бакунин в Дрездене» Горький выдвигал задачу – «изобразить роль личности в создании культуры, творческое начало личности, дух созидания». Горький чутко отмечал сильные и слабые стороны каждого из подопечных, тактично, но неуступчиво критиковал литературную переимчивость, подражательство, формалистические выверты.

Требовалось найти стиль, отвечающий новой революционной эпохе, открыть и уловить происходящие при этом сложные взаимопревращения формы и содержания в искусстве. Этим были заняты многие советские художники, разнообразные отряды молодой литературы. С ошибками, односторонними увлечениями, крайностями полемических деклараций – нередко каждый по-своему – это делали и «серапионы». Но главная цель, как оказалось в итоге, была одна.

«Мы были разные, – подытоживал Федин. – Шутя и пародируя друг друга, мы разделяли „серапионов“ на веселых „левых“ во главе с Лунцем и серьезных „правых“ – под усмешливым вождением Всеволода Иванова. В постоянных схватках нащупывалась цель нашего совместного плавания, и в конце концов внутренне все признали, что она у нас одна: создание новой литературы эпохи войны и революции. Это понимание историчности задачи, приходившее медленно, делало нас одинаковыми,несмотря на все наше различие».

Именно это, пусть не всегда осознанное, ощущение «историчности задачи» определяло всю атмосферу творческих и личных отношений внутри группы, когда мелкими и неуместными становились оскорбленное самолюбие, тщеславие, зависть, порождало на свет ту небывалую и неповторимую ситуацию, которую Федин назвал «непрерывной борьбой в условиях дружбы».

Совместная сосредоточенность столь многих, разных и ярких дарований на поисках стиля и обращала среди прочего заполночные дружеские сидения и дискуссии в серьезную школу художественного мастерства, в «литературный лицей».

Уже вскоре после своего образования этот «лицей» громко заявил о себе в литературе. Причем одну из заглавных ролей сыграл рассказ Федина «Сад».

Елизавета Полонская вспоминает, как рукопись обсуждалась первоначально на одном из субботних собраний: «…Федин в тот день, когда я впервые пришла сюда, прочел рассказ „Сад“, только что написанный им. Мне этот рассказ очень понравился. Я была поражена, как строго его разбирали… не щадя самолюбия автора. Было не очень светло, так как свешивавшаяся с потолка лампочка светила вполнакала, это был обычный в то время в Петрограде режим экономии электричества… Однако я ясно видела, как бледное глазастое лицо Федина то вспыхивало румянцем, то бледнело. Несколько раз он пытался возражать, но Груздев, который вел собрание, спокойно остановил его:

– Подожди, Костя, ты скажешь после всех».

Прошло несколько месяцев. В конце 1921 года проводился литературный конкурс на лучший небольшой рассказ на современную тему. В обстоятельствах, сопровождавших конкурс, был любопытный штрих. Проводил его на остатки не израсходованных за год средств давний антипод Дома искусств – Дом литераторов, помещавшийся на Бассейной улице. Вокруг Дома литераторов группировалась по преимуществу старая интеллигенция, писателя и журналисты, настроенные выжидающе или даже оппозиционно по отношению к новым революционным переменам в России. Это и объясняло постоянное соперничество и даже неприязнь двух «домов».

Конкурс был закрытым, рассказы представлялись под девизами. После вскрытия конвертов оказалось, что пять премий из шести, присужденных жюри Дома литераторов, получили молодые приверженцы Дома искусств – «серапионы». Первой премии за рассказ «Сад» был удостоен Федин, взявший девизом строку из Дантова «Ада»: «Взгляни и пройди». Вторую премию получил Н. Никитин за рассказ «Подвал», третью – В. Зильбер (Каверин) за рассказ «Одиннадцатая аксиома»… Успех был полный!

Одним из первых итогов стилевых поисков этих лет у Федина явился сборник прозы «Пустырь». Сборник состоит из крупной повести «Анна Тимофевна», пяти рассказов и двух аллегорических сказок. Книга вышла в издательстве «Круг» весной 1923 года.

Бросающейся в глаза особенностью «Пустыря» было то, что, за редкими исключениями, произведения, его составляющие, обращены к прошлому. Герои в основном – мелкий и средний городской люд уездной дореволюционной провинции.

Для такого тематического состава сборника имелись, конечно, известные основания в предшествующей творческой биографии писателя. «Тематический состав „Пустыря“, – объяснял позже Федин одному из своих корреспондентов, – вас не должен удивлять. Маленький человек – герой „Пустыря“ – был предметом моего пристрастия на протяжении долгих лет. Не забывайте, что я начал свои поиски с 1910 года, а получил возможность печататься лишь в 20-х годах. Я должен был свалить с себя груз, тяготивший меня целое десятилетие. Это был плод моей жизни в старой литературе, моей замкнутой, отшельнической школы, моей скрытой мечты. Я должен был разродиться,иначе плод умер бы во мне и отравил меня… я долженбыл увидеть результаты всего предшествующего периода, ни в чем не реализованного, длительного, тяжкого, как быбесплодного: должен был увидеть свое прошлое в книге.„Пустырь“ – это книга, которая могла и должна была выйти во время войны (то есть в 1914–1918 годах. – Ю.О.),но роковым образом задержалась». За писателем тянулся накопленный до войны старый материал. «Пустырем», – отмечал в другой раз Федин, – я ставил точку на своих несбывшихся ожиданиях со времен первого рассказа, возвращенного мне редакцией, до первого романа, уничтоженного мной самим.

Однако имелись и другие причины, которые определили сам момент обращения творческой мысли Федина к прошлому.

Вся публицистика молодого писателя, а также некоторые рассказы, написанные к тому времени для газет и журналов, вызывались революционной действительностью новой России. Таков, например, и вошедший в сборник «Пустырь» рассказ «Сад». А уже с лета 1922 года художник начал работать над романом «Города и годы», целиком сосредоточенным на событиях империалистической войны и революции. Между двумя пиками гражданской активности творчества Федина – его публицистикой 1919–1920 годов и работой над романом «Города и годы» – и пролегает относительно небольшой, двухлетний «период воспоминаний».

Мастера советской литературы старшего поколения в один голос отмечают, какие огромные трудности влекло за собой художественное проникновение в новую действительность, освоение ее развивающегося, еще не устоявшегося «материала». «Освоить политически еще не значит освоить художнически», – подчеркивал позже Алексей Толстой. Нечто подобное ощущал и Федин. «Каждый революционный лозунг, – писал он о начале 20-х годов, – десятки раз повторял я пером публициста и фельетониста, а перо писателя все еще с любовью возвращалось к материалу, давно изученному и жившему только в воображении».

Несомненно, приобщение прозы молодого художника к революционной современности сдерживали и ошибочные эстетские умонастроения – о «специфическом в искусстве», о независимой значимости искусства от общественной жизни, которым отдал дань Федин. С этой точки зрения, не только тематическая направленность произведения, но и глубина его содержания нередко отступали на задний план перед тем, «как сделана вещь».

Отчетливая ясность в том, что происходило с ним, пришла к Федину значительно позже. А тогда… Тогда казалось, что «прошлое» неотступно и настойчиво вторгается в сегодняшний день художника, застит происходящее перед глазами. С поразительной после всего пережитого за последние годы неожиданностью давно, казалось бы, отлетевшие темы, замыслы, видения заново возвращались к молодому писателю. Что бы это могло значить? Почему они имеют над ним такую навязчивую власть? Федин поделился своими переживаниями с Горьким. «Набросайте их на бумагу, запишите. Тогда они сразу отвяжутся», – посоветовал тот. Просто «набросать», однако, не получилось – вылилось почти в два года напряженного труда. Так появился сборник «Пустырь».

Первоначальная часть работы «по поискам стиля» была проделана, таким образом, Фединым на материале прошлого… 7 апреля 1923 года, отсылая Горькому только что вышедшую книгу, Федин спрашивал: «Что из этого получилось, каков „Пустырь“?»

При живой натуральности фигур, яркости и своеобразии художественных красок произведения сборника не избежали книжной подражательности. Причем молодой автор совмещает иногда в себе противоречивые эстетические симпатии. Его увлекают и образцы русской классики (Достоевский, Гоголь, Чехов), и некоторые художники, отдавшие сильную дань декадентству (Л. Андреев, А. Ремизов, Б. Пильняк). Самостоятельный и точный реалистический анализ душевного мира героев сочетается порой в произведениях сборника с самоцельным живописанием психических странностей, «чудинок» и физических уродств; молодой писатель явно не освободился еще от плена в основном чуждых для него влияний. К тому же неискушенный беллетрист невольно перенимает подчас не только строй чувствований очередного мастера, под обаяние которого попадает, но и сбивается иногда на копирование внешних интонаций, вплоть до подражания конкретным произведениям.

Имея в виду подражательские метания в своем сборнике «Пустырь», столь частые у начинающих художников, Федин впоследствии метко и точно окрестил их как «литературную корь».

Лучшее, что есть в сборнике, – это повесть «Анна Тимофевна», рассказ «Сад» и «сказочка» «Еж»…

Слегка стилизованной под старинное сказание, ритмизованной прозой, которую в 20-е годы называли «орнаментальной», написана повесть «Анна Тимофевна». Изображению реальных тягот семейно-бытовой жизни трудовой женщины в дореволюционной уездной провинции автор склонен порою придавать вневременные черты. Иногда молодой писатель явно копирует страдалиц Достоевского со свойственной им философией жертвенности; на ритмической стилистике заметно влияние Ремизова. Однако в целом характер главной героини повести, без сомнения, разработан Фединым достаточно самостоятельно и психологически многогранно. «Анна Тимофевна» – история о женщине, наделенной способностью, а можно сказать, и даром всепоглощающей жалостливой любви.

Вся жизнь Анны Тимофевны – героическое, хотя и неприметное единоборство с мутной и жестокой окружающей повседневностью уездной дореволюционной России, в попытках одухотворить окружающую семейно-бытовую среду, облагородить, придать ей нормальные человеческие черты. Условия житейского существования, в которых находится героиня, таковы, что даже и сверхъестественным напряжением нельзя их переменить и подобные усилия не могут принести ей ничего, кроме столь же медленно тянущихся повседневных страданий, кроме невольно накликаемых на себя новых нравственно-бытовых испытаний и мук, притом исходящих чаще всего от самых близких для нее людей.

Что она видела, что знала в жизни хорошего? Сначала – грубый хмельной скоморох муж, церковный псаломщик Роман Яковлев (Иаковлев, как он себя называл), нередко являвшийся затемно и сотрясавший дом пьяными дебошами. Рождение неполноценного, слабоумного ребенка. Потом, после смерти мужа, чей труп она едва отыскала в алкогольном сборном приюте, вытягивающая жилы работа и отчаянные, безрезультатные попытки исцелить и приспособить к жизни слабоумную, припадочную дочь. Все только ради нее одной, ради дочери. Наконец в пожилой поре – новая кабала: замужество от жалости и одиночества с Антоном Ивановичем, некогда дерзким красавцем, обманувшим ее в девичьи годы, а ныне вдовцом, пузатым лысым безработным инженером, опустившимся, выброшенным за борт жизни, на шее которого висит к тому же великовозрастный сын-балбес. Добровольное услужение обоим, неунывающая гонка безостановочного труда, чтобы обогреть, обласкать, украсить существование отца и сына, напитать и обиходить двух дармоедов, к которым успела привязаться душой и сердцем. Усилия, встречаемые высокомерно, а подчас даже с недоумением и насмешкой. И так до тех пор, пока несчастливая случайность, безотчетный жертвенный поступок, опять-таки ради блага двух своих захребетных чад, не приводит Анну Тимофевну к преждевременной гибели…

Вот, кажется, и вся ее жизнь…

Мало кто способен выдержать такое. Но как часто, добавим, многие русские женщины выдерживали и худшее. Об этом свойстве «женского сердца» и написана повесть Федина.

Самое удивительное, что в этом диком кошмаре, в этой сплошной тьме, которая заволакивает собой дни Анны Тимофевны, она умеет находить отраду. Хотя, по-видимому, в этом-то и состоит тоже особый ее дар.

Жизнь Анны Тимофевны – повседневный незаметный подвиг.

Эта мысль даже и прямо выражена в повести Федина – проскальзывает невольным сопоставлением двух героев – Анны Тимофевны и покойного основателя колонии для безнадежных больных доктора Штраля, который даже свой предсмертный недуг стремился использовать для служения науке, на благо людям. Не о себе, а о других, о неприспособленном к жизни муже думает в последние минуты и Анна Тимофевна. «Как ты… без меня… милый», – шепчет она уже немеющими губами.

Произведениями сборника «Пустырь» Федин продолжил горьковскую традицию разоблачения дореволюционного городского «окуровского» быта, темной мещанской обыденщины. В этой среде Анна Тимофевна из тех людей, каких передовая отечественная критика называла когда-то «лучом света в темном царстве». В своей сфере героиня умеет жить безоглядно, на всю полноту своего материнского по природе, сострадательного и жалостливого сердца. «Без женщины, без сердца женского пусто… Пусто, Анна Тимофевна» – так устами одного из персонажей выражена идея повести.

![Книга Первый всесоюзный съезд союза советских архитекторов, №2, 4-9 ноября 1934 года [Сборник документов] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pervyy-vsesoyuznyy-sezd-soyuza-sovetskih-arhitektorov-2-4-9-noyabrya-1934-goda-sbornik-dokumentov-439768.jpg)