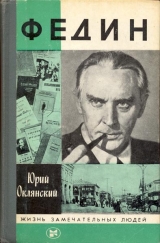

Текст книги "Федин"

Автор книги: Юрий Оклянский

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)

Уже на склоне лет, собираясь засесть за мемуары, Федин не раз говорил, что в смысле композиционном сравнил бы оставленные позади годы с продвижением по железной дороге, на которой бывают крупные узлы, пересадочные станции, полустанки и краткие разъезды…

В первой половине 20-х годов таким „узлом“ судеб, в который вплетена и биография Федина, было товарищество „серапионов“. Личную дружбу с большинством из них писатель сохранил и в дальнейшем. Но „серапионы“ были слишком разные. Пути их разошлись. К концу 1926 года кружок как место творческих встреч и обсуждений уже не существовал.

Ко второй половине 20-х годов в литературно-художественных общениях Федина все большее значение начинает приобретать „круг Детского Села“, куда он, впрочем, бывал вхож и ранее.

Детское Село (ныне город Пушкин), расположенное в каких-нибудь сорока минутах езды от Ленинграда, местечко с нетронутой природой поблизости и невдалеке от шума городского, избрали в качестве пристанища деятели художественной культуры и ученые. Там постоянно жили А.Н. Толстой, В.Я. Шишков, художник К.С. Петров-Водкин, композитор Г.Н. Попов и другие.

В открытом и гостеприимном доме Вяч. Шишкова устраивались „пятницы“, на которые, помимо пишущей братии, собирались служители всех смежных муз и граций из Питера, из Москвы, а также приезжие из иных городов и весей. Другим всеобщим притягательным центром был детскосельский дом Алексея Толстого. Там подобные „пятницы“ бывали более или менее чуть ли не каждый день.

Хотя в компаниях, собиравшихся у Толстых и Шишковых, были, разумеется, свои отличия (к Шишкову, „дяде Вяче“, например, неизменно заглядывал кто-то из приезжих сибиряков), выделялся в общем устойчивый круг посетителей обоих домов. К ним принадлежали писатели К.А. Федин, И.С. Соколов-Микитов, Н.Н. Никитин, П.Е. Щеголев, Е.Л. Шварц, художники Н.Э. Радлов, К.С. Петров-Водкин, композиторы Ю.А. Шапорин, Г.Н. Попов, ученый М.А. Сергеев и др.

Общности завсегдатаев способствовало то, что А.Н. Толстой, человек достаточно многосложный, а вовсе не простецкий Алексашка Меншиков, позднейший его герой, за кого он охотно иногда себя выдавал, полностью сбрасывал защитную маску перед мудрым и добрым всеведеньем Шишкова, который был десятью годами старше. Дружил с ним нежно и доверчиво, обожал почти по-сыновьи. Любил настолько, что композитор Дмитрий Толстой (сын писателя) в своих мемуарах даже расценивает их многолетние отношения со стороны отца как, „по-видимому, единственную настоящую дружбу“. Словом, друзья-приятели Толстого легко оказывались и друзьями Шишкова, и наоборот.

Очень многое творчески объединяло создателей „Петра I“ – „Хождения по мукам“ и „Угрюм-реки“ – „Пугачева“. Интерес обоих крупных мастеров прозы к отечественной истории, к народному характеру, к самобытной отечественной культуре, к традиционному российскому укладу и быту, меняющих свои формы и извечный ход под воздействием революционных преобразований, – вот что уже само по себе не могло так или иначе не сказываться на атмосфере и духе многих разговоров и застольных дискуссий в домах Шишкова и Толстого. Хотя там было и просто тепло, весело, хлебосольно.

Понятно, насколько Федину хотелось появляться в этой среде. Это была своя компания не только по житейским склонностям и дружеским симпатиям. Но и по многим духовным устремлениям, литературным интересам.

Постоянные посетители Детского Села, как легко догадаться, не оставались в долгу и отвечали вечерами у себя на городских квартирах в Ленинграде. Особенно часто такие встречи проводились, пожалуй, на дому у Фединых, у Радловых…

Сохранился любопытный документ: дневники Н.К. Шведе-Радловой, которые она подробно вела в конце 20-х годов. Автор дневников – жена известного художника Николая Эрнестовича Радлова, графика и карикатуриста. (Перу Федина принадлежит критический этюд „Карикатуры Радлова“ – вступительная статья к сборнику работ художника, выпущенному в 1930 году.) Надежда Константиновна тоже была художницей.

На боковой стене в кабинете Федина, на даче в Переделкине, и по сию пору висит портрет Н.К. Шведе-Радловой, выполненный ее мужем.

Дневниковые записи передают обстановку, в какой проходили вчера ленинградской „общинной компании“. Отразились в них и некоторые дружеские „философствования“, и обсуждения проблем литературы и искусства, касающиеся творческой работы Федина. Все это дополнительные приметы тогдашней „налюдной“ жизни художника.

Несколько пояснений к расшифровке имен и названий, которые будут попадаться. Иные из них самоочевидны: „Коля“ – муж, Н.Э. Радлов. „Алексей“ – А.Н. Толстой, „Наташа“, она же Туся, – Н.В. Крандиевская-Толстая – жена А.Н. Толстого.

Щеголев – П.Е. Щеголев, литературовед-пушкинист, друг и соавтор А.Н. Толстого по некоторым историческим пьесам.

Генрих Пельтенбург – голландский лесопромышленник, один из „деловых друзей“ Советского Союза в 20-е годы. Подолгу жил в Ленинграде, знаток живописи и искусства, находился в приятельских отношениях с А. Н. Толстым. Впоследствии Г. Пельтенбург послужил в какой-то мере прототипом фигуры лесопромышленника Филиппа ван Россума в романе Федина „Похищение Европы“ (первоначальное название этого романа, уже мелькающее в дневнике, – „Спокойствие“).

…Со страниц дневниковых записей Н.К. Шведе-Радловой, сквозь непринужденную перекличку и говор дружеских голосов в очередных домашних гостиных возникают неповторимые черточки тогдашнего литературного Ленинграда…

1927 год

„5 декабря.Зима. Много бываем везде, кроме театров, которые Коля не любит. Видимся часто с Фединым, с Толстым… Я очень люблю Федина. Человек с прозрачной душой. Талантливый… сам себя сделал и образовал, его любят дети и животные.

30 декабря.27 дек. у нас был обед из „серии обедов“, которые затеяли Толстые. Кроме Толстых… Фединых, были еще Пел-т-ги [Пельтенбурги]… П[ельтенбург] усадил Алексея играть в бридж, в первый раз в жизни. Он довольно быстро выучился, стал входить в азарт, увлекся и, при своих неудачах, ругался и говорил „простые“ слова, т. е. плаксиво кричал на своих партнеров… Хохотали они до слез.

Сегодня…Будет Анна Ахматова и писат[ельница] Ольга Форш, приехавшая недавно из Парижа, и вся наша „общинная компания“… Неужели Федин… начнет писать пьесы? Не нужно бы этого. Он такой настоящий романист. Искусство романа такая трудная вещь…

Однажды, как-то у Толстых за ужином, Федин сказал мне:

– Этот роман называется „Братья“. А я уже знаю название для следующего.

– Какое же? – я спросила.

– „Спокойствие“… – Он улыбнулся и закурил папиросу.

У него большие голубые глаза, и он их сильно раскрывает, когда говорит, а в особенности когда говорит с увлечением, и у него хороший, хорошо поставленный и звучный голос. Я пишу его портрет, немного больше поясного. Мне хочется его изобразить на фоне Петербурга…

1928 год

18 сентября.Вчера были мои именины. Целый день были люди. Вечером человек 20 – Толстые… Федины… Все стояло на столе, и все всё брали сами… Все галдели, шумели. Граммофон играл негритянские песни…

6 ноября.В воскресенье у Толстых. Алексей читал пьесу „Петр I“.

6 декабря.В воскр. у Толстого. Там было масса народу. Щеголев привез В.И. Качалова с концерта… Качалов читал стихи Есенина, Пушкина – „Пир во время чумы“, из „Карамазовых“ (Ф. Достоевского), из „Прометея“ Эсхила.

1929 год

18 января.…Вчера вечером были у Федина… Шапорин заканчивает свою симфонию. Он чуть-чуть играл ее…

26 января.…Сегодня писала Конст. Федина опять… Не получается рот на портрете… Костя потом рассказывал о путешествии на лодке по Оке с Соколовым-Микитовым в 26-м г. „Дивно“ – Костино любимое слово. У него расширяются голубые глаза, рот улыбается страшно весело, и он с чувством говорит это слово…

В воскресенье…Рождение Наташи Толстой. Всем были карточки у приборов… Федину – „Рабиндранат Тагор“…

25 февраля…Во вторник я писала портрет К. Ф[едина] опять. Мы с ним болтали без умолку… Он рассказывал мне очень интересные вещи о романах.

О своем новом задуманном романе, который будет называться „Спокойствие“… Потом он рассказал, что было толчком или, вернее, первонач[альной] концепцией „Городов и годов“ и „Братьев“…

– …А в „Братьях“, знаешь, что было началом, с чего я начал? – Глаза раскрыты широко, голубые, голубые „безумно голубые глаза“… – Ведь главное для меня был Бах!

– Арсений Арсеньевич Бах?

– Да. Всей семьи Каревых не было: ни Никиты, ни музыки. Это уже потом.

Я рассказала, как у нас, у художников, процесс развития первоначального замысла похож на все это. Как иногда от первоначальной идеи ничего не остается, появляется что-то совсем другое“.

Когда Дмитрий Толстой называет отношения своего отца с Вяч. Шишковым, „по-видимому, единственной настоящей дружбой“, то этот явный парадокс, как будто очевидная нелепица (да у Толстого только за обедом ежедневно собиралось по десятку человек!) на самом деле не– „толь уж невероятны и бессмысленны. Речь идет о беспредельно доверительной, задушевной дружбе, которая, как и любовь, нередко, бывает единственной.

Такой поверенный во всем был и у Федина. В те два года, когда возникал роман „Братья“, из многочисленной окружающей литературной среды, из друзей и приятелей, во всей полноте и достоверности, пожалуй, только Икав Сергеевич Соколов-Микитов знал, что переживает автор. Каково ему приходится, когда он шутит и улыбается в гостиных, срывает возгласы одобрения и хлопка на коллективных представлениях и забавах типа спектакля „На дне“ или живого фильма „Фамильные бриллианты Всеволода Иванова“, публикует главу в продолжение озорного авантюрного романа двадцати пяти авторов в журнале „Огонек“, позирует для портрета нa фоне набережной Невы и Петропавловской крепости, играет в бридж, ведет салонные разговоры и застольные споры и т. д. Как нелегко ему часто в такой момент на самом деле. Что у него в голове, на душе, на сердце… Уж кому-кому, а Ивану Сергеевичу это было известно всегда, полностью, досконально, из первых уст…

Другим таким человеком была сестра Шура. Самый давний друг.

Наконец, по сохранившейся переписке судя, был и еще один человек, неизменно посвященный в ход творческих переживаний автора „Братьев“. Хотя, быть может, и знавший из них лишь главное. Эго был литературный учитель, наставник А.М. Горький.

Письма, которые регулярно отсылал Федин в те годы трем названным адресатам, к счастью, полностью сохранились. Если внушительную их стопку расположить в порядке написания, то письма читаются как своеобразный „дневник“ автора романа. Настолько велика степень доверительности и чистосердечности признаний, связи и последовательности описываемых событий.

Воспользоваться выдержками из такого „дневника;“ в письмах не менее важно, чем дневниковыми заметками любого стороннего наблюдателя.

Из многообразного содержания писем взято исключительно то, что касается обстоятельств создания и творческой работы над романом „Братья“. Это относится и к проходящей через письма истории затевавшейся поездки в смоленскую деревню Кислово на волчью облаку я заячью охоту – своего рода приманчивому „миражу“, маячащему перед взором изнуренного трудом художника.

Адресаты легко угадываются по первому обращению: „Ваня“ (И.С. Соколов-Микитов) и т. д.

Другие имена, которые могут нуждаться в пояснениях: Н.В. Пинегин – писатель, общий друг Соколова-Микитова и Федина.

Федин не стремился обременять своих партнеров по переписке излишне детальными посвящениями в образную конкретику работы над произведением или тем более втягивать их в ход собственных творческих поисков. Однако несколько подобных случаев имеется.

Таковы просьбы к сестре, А.А. Солониной, о присылке сведений, касающихся быта и отношений внутри разнородного населения города Уральска, административного центра яицкого казачества.

Выбор Уральска местом действия для тех глав и сцен романа, где события непосредственно предшествуют или прямо происходят в годы гражданской войны, отвечает общей идее произведения. Почти так же, как это было на Дону, социальные конфликты проявлялись здесь особенно остро; нередко разделяли семьи – тема, чрезвычайно существенная для романа „Братья“; сам Уральск неоднократно с боями переходил из рук в руки…

Обращение к сестре объясняется тем, что она долгое время жила в Уральске, в купеческой семье Рассохиных. В летние каникулы тут гостил Федин. Колоритный и сочный быт пестрой по социальному составу и пыльной торговой столицы яицкого казачества, ее окрестности с выжженными солнцем сусличными степями и бескрайне, за горизонт, зеленеющими пышными яблоневыми садами вдоль темноводных рек и речушек, Урал, Чаган, Деркул, прочно запали в память будущего писателя. Тем показательней та работа, которую проводит романист.

Так, в письме А.А. Солониной от 24 октября 1926 года речь идет о зимнем багрении осетров (багрение было такой же традиционной сословной казачьей привилегией, как, например, и регулирование судоходства на реке Урал; юноше Федину из-за летних по преимуществу приездов видеть багрения не довелось). К письму романист приложил на отдельных листках подробный перечень интересующих вопросов (только в первом разделе вопросника – четырнадцать пунктов)…

Федин нечасто выставлял посвящения на своих произведениях. На романе „Братья“ оно имеется: „Моей сестре Александре Александровне Солониной“. Конечно, в первую очередь это отзвук самой темы, дань духовному братству, тесным узам, которые всегда связывали его с сестрой. Но скрыт здесь, может быть, и намек на общие переживания молодости в Уральске, и авторская признательность за многообразную помощь при работе над книгой…

Итак, несколько отрывков из „дневника“ в письмах…

1926 год

24 октября.„Милая моя Шурочка, не сердись на своего… брата, который надменно и гордо молчит… Не пишет онное охвостье потому, что продал свою душу дьяволу в образе ежемесячного журнала, подрядившись дать большой роман на 1927 год… Кончу его не ранее августа, т. е. почти через год… Ни о чем другом говорить сейчас не способен…

Милая моя, усердная к тебе просьба: ответь, не поленись, на вопросы о багрении… Нужно для романа – будет глава об Уральске. Если не напишешь – умру, не могу без багрения. И срочно напиши, завтра же, сегодня же! Если не получу удовлетворительного сочинения, замучу телеграммами!.. И еще: список уральских блюд, особенно – лакомств,преимущественно – народных, казачьих, мещанских…“

4 ноября.„Дорогой Алексей Максимович… Самая большая моя новость – я свободен от всяких «служб». Далось это ценою продажи на корню нового романа, над которым сейчас тружусь… В романе будут у меня такие люди: «иногородние» уральцы, т. е. купцы Нижне-Уральска, казаки с фарфосов (форпостов), немного волжан, много столичной интеллигенции – питерцев… Время наше, т. е. и предвоенные годы, и теперешний Ленинград, и даже гражданская война… Вообще хочется сказать о времени такое, что оно вовсе не нарублено кусочками, как капуста, а целостно, и что так называемая современность деликатно заготовлена нам нашими многоуважаемыми родителями. Трудность тут в композиции, черт ее знает, как свернуть в трубку конец прошлого века с пятым и двадцать пятым годами!..

5 ноября.«Милая Шурик, очень тронут твоим глубоко ценным для меня письмом… Написано оно прекрасно, целый ряд деталей ценны для меня чрезвычайно! Усердно прошу тебя описать все, что знаешь о казачках в их домашнем быту… Не можешь ли ты написать что-нибудь об отношениях казаков с „иногородними“ (у меня будут в романе и купцы) и наоборот? Побольше деталей, мелочей…»

1927 год

16 января.«Милый Ваня, вот уже месяц, как я живу в Разливе… Мой дворец состоит из двух каморок – кабинета и кухни (комнаты имени Фритьофа Нансена). По утрам так холодно, что пятки примерзают к полу, рукомойник привожу в годность поленом или отепляю кипятком. Но после топки тепло и работать приятно. Для этого дела я сбежал сюда из города… Пишу с утра до ночи. Иногда выходит, иногда нет, и часто я впадаю в мрачную безнадежность… К 1 февраля должен сдать шесть листов – количество умопомрачающее!…Работаю. По твоему слову, как отрубщик…»

4 марта.«Дорогой Алексей Максимович!.. Не писал я вам с осени… Тружусь над романом. Он пойдет в третьей книге „Звезды“… Самое страшное: начинаю печатать его, не дописав… Так вышло, к несчастью».

18 апреля.«Дорогой и милый Ваня… Боюсь, что взял на себя задачу не по силам, начав печатать роман прежде окончания работы над ним. Романом доволен, то есть замыслом, планом. Все должно (в мыслях) получиться хорошо. Но сроки меня изнуряют, я истощаюсь, исчерпываюсь. Вот к маю должен дать четыре листа, а у меня ничего нет (написал лист или в этом роде). А ведь каждый день работаю и каждую минуту думаю, даже во сне. Ты прости, что я все об одном. У меня каждая клеточка наполнена этим, я болен. И пожалуйста, чтобы это не отразилось как-нибудь на чувствах твоих ко мне… Приехать к тебе не мог, боялся сбиться с толку».

25 августа.«Отвечаю тебе, дорогой Ваня… Позволь писать, как выйдет, как придется. „В „уменьи жить“ необходимо созвучие тому, что идет округ“ – это из твоего письма… Герои мои (любимые, конечно) вынуждены переживать всякие страсти-мордасти из-за отсутствия „созвучия“. Я просто наделяю их тем, чего у меня избыток – тоской по гармонии, по созвучию, и заставляю их гибнуть, потому что они „не умеют жить“… Ты прости меня, что выходит так „литературно-критически“. Мне не до шуток и не до рассуждений о литературе. Я сам нечаянно понял, что пишу все время всерьез о себе(т. е. в книгах)… „Братья“ мне страшно близки. Судьба Никиты именно такая, какой ты хотел бы ее видеть…»

7 сентября.«Милый Ваня, вчера приехал в Севастополь… В работе полный перерыв. Буду ездить по Крыму, потом… опять работать… Море прекрасное, тихое, чистое, как небо».

19 октября.«Здравствуй, кум… Поездка в Крым ничего не дала, кроме усталости. Я прожил всего неделю там, после землетрясения не мог остаться… Вернулся встрепанный, не отдохнувший… При большой удаче, надеюсь кончить роман в феврале. Если кончу раньше – приеду в Кислово на зимнюю охоту… Волки не дают мне покою, все вспоминаю „нашу“ облаву в 1925 году!»

21 ноября– 3 декабря.«Милый мой друг Ваня… Иной раз, когда я думаю о тебе, я просто становлюсь счастливым,что ты есть, что я тебя знаю и что ты – поистине глубоко – один у меня человек!.. Насчет ружья: теперь здесь Пинегин, поможет мне выбрать, явлюсь к тебе в полном снаряжении (валенки есть хорошие, горжусь!..)… Допишу в другой раз…

3. XII.…За двумя зайцами погонишься… А я хочу непременно погнаться и поймать! Зайцев-то, в сущности, три.Первый, конечно, – роман. Осталось мне… на два полных месяца работы. А как раз… в эти месяцы хорошо бы побывать у тебя… Третий заяц – Саратов: мне положительно необходимо навестить сестру… Ты знаешь, здоровье ее очень неважное, а я не виделся с ней уже полтора года…»

3 декабря.«Милый Шурик… Не отвечал по обычной причине… в свободную минутку такая нападает усталость… не могу ни за что приняться. Письма же писать писателю, как говорил Л. Андреев, все равно, что почтальону делать моцион… Осталось мне три листа, не так много, но, принимая во внимание работу на протяжении 14 месяцев, почти без отдыха, количество более чем внушительное… Но редакция журнала сильно нажимает, требует „бесперебойного снабжения“ рукописью… Очень меня тянет на зимнюю охоту в Смоленскую губ., на волчью облаву, на зайцев. Обещают и медведя в Вельском уезде…»

1928 год

18 января.«Милый Ваня, как видишь, я осуществил первую часть „программы“ – перебрался в Саратов и живу здесь уже вторую неделю… Если здесь, в Саратове, работа пойдет хорошо, то „досижу“ до конца… У меня со здоровьем стало худо, опять заговорила язва…»

8 марта.«Дорогой Алексей Максимович, сегодня я кончил своих „Братьев“ и вот пишу вам первому об этой радости. Право, давно я не чувствовал такого счастья и ни разу за истекшие полтора года не мог бы написать вам с таким легким сердцем. Только поэтому и не писал. Я привык обращаться к вам или с решенной, или с безнадежно брошенной задачкой, как прилежный ученик – к учителю. А последнее ваше письмо (весной прошлого года, правда, – по второстепенному „деловому“ поводу) немного напугало меня тем, что уж очень вы утруждаете себя ответами даже на „коротенькие“ письма. Я тогда же положил не писать вам, пока не решу своей „задачки“. А сегодня не могу удержаться – пишу беспредметно, ни о чем, просто вот „так“! Уж очень хочется сказать, что я рад! Радость, конечно, не от того, какя выполнил работу, а от того, что выполнил.Сейчас я вовсе не способен судить о сделанном. Одно я знаю твердо: работал я над романом, пожалуй, так же упрямо, как мой Никита над музыкой, и теперь у меня вместо сердца – дырявый мешок и вместо головы – пустое ведро. Шить же мне вкусно, как никогда!»

29 марта.«Родной и милый друг! Виноват я перед тобой кругом, и если надеюсь на твое прощение, то единственно потому, что рассчитываю на твою доброту. [7]7

Ниже в этом письме своему смоленскому адресату Федин добавляет: «Валенки весом с полпуда я возил с собой понапрасну!.. Теперь уже распутица, поздно, не доберешься». Таким образом, развлекательный пункт «трехсоставного» плана, едва ли не выставлявшийся в гостинных разговорах на первое место (судя, например, по заметке в дневнике Н.К. Шведе-Радловой от 12 января 1928 года: «…Федин уехал в Смол[енскую] губернию…») – столь лелеемый выезд в лесные дебри на волчью облаву и заячью охоту, остался несбывшейся мечтой.

[Закрыть]Уверен, впрочем, что ты меня поймешь: „Братья“ окончены, я свободен!Понимаешь, что уехать из Саратова – просто сдвинуться с места – я не имел сил, пока не окончил работы. Пробыл я там два месяца… Теперь, когда эти два месяца позади, я вообще не понимаю, из каких сил писал я?.. Книга вышла большая – 20 листов с хвостом, всего на один лист меньше „Городов“… Вот видишь, милый Ваня, как вся эта история захватила меня и каким „обезличенным хозяйством“ была для меня все это время моя жизнь. Ведь с тех пор, как позапрошлым летом мы плавали по хмурой Оке, я, в сущности, вовсе не жил для себя. И – вот мне сейчас приходит на ум – вот эта моя „вторая“ судьба и есть тема „Братьев“: с какого-то момента жизнь перестает быть „собственностью“ человека и становится его хозяином. Тогда не он ею, а она им управляет, и – с виду – делая свою судьбу, он в действительности подчиняется ей. Сколько раз за истекшие полтора года и я хотел „принадлежать себе“, располагать своими желаниями etc, – и ни одного раза не удалось мне этого сделать. Как каторжник к тачке, я был прикован к задуманному, и пока не осуществил его – жил, словно во сне… Какое опустошающее занятие – литература и как иной раз тяжела эта наша обреченность – писать, писать…»

Если иметь в виду не столько фактическую, сколько более глубинную, духовную «автобиографичность», то есть внутренний самопортрет творческой личности, отображение ее развития и исканий, то «Братья», с его основным персонажем, – одно из самых близких для Федина произведений. В таком, сугубо ограничительном смысле в романе немало элементов итоговой «автобиографии» Федина-художника 20-х годов.

Среди произведений советской литературы, близких по проблематике и времени написания (романы «Восемнадцатый год» А. Толстого, «Зависть» Ю. Олеши, «День второй» И. Эреноурга и др.), посвященных путям старой интеллигенции в революции, роман «Братья» занимает особое место. Внимание в нем сосредоточено на духовном мире и судьбе художника.

Никита Карев, музыкант, композитор и дирижер, – главное действующее лицо. Читатель наблюдает развитие героя на протяжении почти двух десятилетий – с 1905 по 1925 год. Никита живет в разной социально-бытовой среде, становится свидетелем крупных общественно-политических событий… Староказачий и купеческий быт города Уральска, бюргерская довоенная Германия, где Карев, как и автор, завершал образование, кровавая сумятица гражданской войны в заволжских степях, старая интеллигенция в Петрограде первых послереволюционных лет…

Отчизна и судьбы культуры, революция и искусство – основные темы произведения.

В романе есть характерная деталь: постигая нечто важное в окружающем мире, Kaрев чувствует это открытие через звуки, как «расчлененное на тысячи инструментов единое согласие».

Так, вернувшись после долголетних скитаний и заграничных штудий в родные места, Карев вдруг слышитРодину. С поразительной легкостью, будто сами собой, в него начинают вливаться такты и мелодии будущей симфонии, которые при всех ухищрениях композиторской техники не удавалось вызвать на чужбине.

«С того момента, когда он пришел в сад, его преследовали, ни на секунду не покидая, звуки… Стволы гудели, попеременно ослабляя и усиливая напор прекрасно связанных и ясных звучаний… И еще выше, к суровой, холодной пелене серого неба, над деревьями, над лукою, плыла охватывающая, всепоглощающая звуковая ясность».

Позже он объяснит себе это так: «…источник, питающий его воображение, бил на родине, там… где возникали и забывались первые противоречия любви и жестокости… Он думал о родном, о повелевающей силе родного, о том, что созданное человеком создано преемством, и, если сын имеет уши, он должен слышать голос камня, положенного отцом. Это и есть родина – голос камня, положенного отцом, – и счастлив тот, кто его слышит».

И напротив, стоит Никите сделать ложный шаг, утратить понимание закономерности происходящих вокруг событий, связанных с судьбами Родины, как начинает разлаживаться чуткость и точность художнического слуха: «…звуки обезличивались, теряли окраску, окутанные заглушённым шумом; казалось, будто за пределами комнаты стоит немая пустота; наконец, замыкались в деревянном коробе рояля, и если Никита бил по клавише, тупой удар молотка по струне раздавался глухо, точно зажатый подушкой».

Чуткое ощущение Родины– уже само по себе живая вода искусства, утверждает писатель. Жизненная достоверность образа Никиты Карева как раз и определяется тем, что, показывая его путь к революционным идеалам, романист прослеживает сокровенные движения души художника. Никита Карев способен творить, лишь будучи с Родиной, с тем лучшим, что было в народе, а то и другое, как он убеждается на собственном опыте, объединилось с социалистической революцией.

Многие страницы и главы «Братьев» уделены профессиональному миру художника-музыканта. Талантом, подвижническим трудом и неукоснительной верностью своему призванию обеспечивается дорога к мастерству… Сколько душевных метаний, падений в бездну неверия, когда, казалось, нет просвета в ощущениях собственной слабости, принесли Кареву поиски творческой самобытности, попытки обрести ее в скрипке, фортепьяно, органе, дирижерстве, сочинении музыки.

Печальной памятью этого периода навсегда осталась для Никиты фигура скрипача Верта, напарника по студенческой квартире в Дрездене. Долгие годы Верт отдал игре на скрипке. Но у него была «рука обреченного неудачника». Однажды профессор тактично посоветовал Верту перейти на альт. Это было разумное и, более того, выгодное предложение. Но у Верта вдруг рухнула вся его «устойчивая житейская система». И как-то раз ночью в соседней комнате, за стеной, он повесился, оставив записку: «Прощайте, Карев… Вы понимаете, дело не в альте, а в скрипке. Верт».

Самый процесс художественного познания, поиска истины нередко оборачивается для Карева внутренней ломкой. Мучительным выходом из своей «пылинки», разладом – между искаженной малостью собственных представлений и океаном жизни: в тот момент, когда Никита начинал приглядываться к бескрайнему простору земли, «ему дали в руки пылинку и принудили ограничить ею весь мир. Разве это справедливо?»

Формирование творческой личности, которая могла бы создавать искусство и художественную культуру, достойные свершившего революцию народа, и усвоение народом достижений социалистической культуры – таковы две взаимосвязанные проблемы самой действительности.

Следует сразу же отметить, что ответы, которые дает на них Федин, художественно не равноценны. Романист психологически убедительно и правдиво живописует приход интеллигенции на сторону революции и творческий энтузиазм ее труда на благо нового общества. Не столь последовательно и четко раскрыта в «Братьях» другая тема – о значении плодов художественной культуры для воспитания человека в новом обществе. На таких трактовках подчас сказались преувеличенные представления о «специфическом» в искусстве, о якобы несочетаемости в нем «злобы дня» и «вечного», ошибочные взгляды, от которых тогда еще не полностью освободился Федин.

До череды поворотных событий гражданской войны, поставивших его перед окончательным выбором, Карев – индивидуалист, общественные побуждения которого не идут дальше отвлеченной книжной гуманности, расплывчато-либеральных пожеланий всеобщего добра и справедливости. Никита Карев в известной мере – духовный преемник Андрея Старцова из романа «Города и годы». Однако между обоими персонажами есть глубокие различия. Сын яицкого казака, Никита с юных лет впитал вольный воздух заволжских степей, трезвость народного мышления дядьки Евграфа, геройскую самоотверженность поступков соседа рабочего дружинника Петра Петровича и бунтарскую безоглядность сверстника своего Родиона Чорбова. Сознание Никиты во многом сформировалось этими представлениями, как связан он с родной рекой Чаган, с Волгой, с Россией.

Андрей Старцов был занят прежде всего поисками личного счастья. У Карева есть дело жизни, которому он служит, – его искусство. Именно исполнение долга художника, умение поступать в конечном счете, повинуясь «голосу» своего таланта и во благо ему, в значительной мере определяют выбор общественных позиций Карева, рождают его революционное искусство.

Своеобразный «автобиографизм» романа подчеркивается параллелью, останавливающей внимание читателя. На первых изданиях книги есть подзаголовок – «роман-симфония». В свою очередь, итогом творческих исканий композитора Никиты Карева становится «симфония-роман». Отдельной главой в произведение включена даже специальная рецензия под названием «Симфония Никиты Карева».

«В обстановке, почти исключавшей возможность занятий на рояле, – говорится в рецензии, – Карев создал эту „симфонию-роман“, запечатлевшую на себе все то великое, что принесла нам революция. Нужно иметь самообладание настоящего художника, чтобы, отрешившись от обывательского приятия жизни, в таких условиях увидеть высокий смысл совершающихся событий и творчески их отразить…»

Глава «Симфония Никиты Карева», как и указано на страницах «Братьев», написана Ю.А. Шапориным, известным композитором и завсегдатаем ленинградской «общинной компании».

Рукопись романа Федин давал читать Шапорину. «Мне, разумеется, было очень интересно узнать мнение настоящего композитора, – рассказывает Федин, – убеждает ли его анализ психологического склада такого человека, как мой герой? Прочитав роман, Юрий Александрович (Шапорин. – Ю.О.)пришел в душевно расположенное состояние. Тогда я спросил его – если такой художник, как мой Никита Карев, действительно существует, не смог бы он, Шапорин, музыкант, которому хорошо знаком внутренний композиторский процесс, написать о нем статью? Шапорина захватила эта мысль – критическим словом передать свое отношение к такого типа художнику, и он, приняв мое предложение, очень быстро его осуществил. Мистифицированный мною персонаж совершенно неожиданно нашел в реальной жизни, в лице самого Шапорина, своего единомышленника…»

![Книга Первый всесоюзный съезд союза советских архитекторов, №2, 4-9 ноября 1934 года [Сборник документов] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pervyy-vsesoyuznyy-sezd-soyuza-sovetskih-arhitektorov-2-4-9-noyabrya-1934-goda-sbornik-dokumentov-439768.jpg)