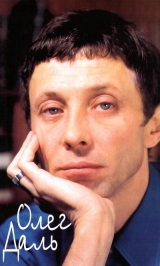

Текст книги "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания"

Автор книги: Вениамин Каверин

Соавторы: Эдвард Радзинский,Виктор Конецкий,Василий Аксенов,Людмила Гурченко,Михаил Анчаров,Валентин Гафт,Виктор Шкловский,Михаил Козаков,Татьяна Лутохина,Григорий Козинцев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)

Примером радостной, легкой в самом высоком смысле этого слова работы стали съемки фильма «В четверг и больше никогда». Я проработала много лет в кино и видела разные экспедиции, разные съемочные группы. На съемках этого фильма все было иначе. Если съемка назначалась в десять, то в 9.00 от гостиницы отходил автобус, на который никто не опаздывал, а в 9.45, в заповеднике, где снимался фильм, прямо на дороге режиссер и оператор встречали автобус, готовые к работе. Никто никого не ждал, ничего не терялось, ничего не забывалось, не ждали солнца или тени, не искали «точек», не ездили двадцать раз выбирать натуру (казалось, что сняли все разом, не сходя с места), не делали дублей, за редким исключением. А также не случалось недоразумений, болезней, капризов, неприездов актеров, ненужных дождей и т. д. и т. п. Думаю, что не было и брака, и пересъемок. Такое стечение благоприятностей в кино – самое настоящее чудо. Мы говорили об этом с Олегом, и он считал, что это чудо творилось личностью режиссера Эфроса. Он вспоминал работу с этим режиссером на съемках телеспектакля «По страницам журнала Печорина» по М. Лермонтову. Тот же творческий подъем и та же увлеченность и то же чудо – везение.

Когда бывало, что на работе все хорошо, он начинал шутить и веселил всю группу. Я вспоминаю свое детство и юность. Его юмор, его шутки, удивительное чувство языка снова напоминали мне деда. Рассказывали, как Даль мог рассмеяться и рассмешить на сцене. Сам Олег говорил, что, если он засмеялся на сцене, надо закрывать занавес. И дома, когда было настроение, он развлекал нас с мамой так, что квартира ходила ходуном от хохота. У него была любимая сцена – он изображал старика. В пижаме и тапочках бродил по квартире, шаркая ногами и кряхтя и даже скрываясь в кухне, – уже невидимый нам – он продолжал быть стариком. Я иногда подглядывала. И страшная догадка рождалась во мне – он никогда не будет старым. Я пробовала представить себе, как мы оба будем кряхтеть, два старичка, и каждый раз: стоп – не будет этого.

Когда Олега не стало, я прочитала его дневник. Мне казалось, что за десять лет он очень изменился, я бы сказала, определился в профессии и в общении с людьми. Оказалось, десять лет назад в нем была уже эта определенность, но глубоко спрятанная за юношеской легкостью. По записям в дневнике стало ясно, что уже тогда он очень трудно, тяжело жил в искусстве.

В 60-е годы он хорошо начал. Снялся в «Жене, Женечке…», но у фильма сложилась несчастливая судьба. Об этом – слово критикам. По молодым ролям Олега чувствовалось, что он не только талантлив, что там, внутри, как он впоследствии скажет в Краснодаре, – «много мечт». Он не исчерпал себя, поэтому пошел во ВГИК преподавать, соглашался на сценарии, на которые не хотел соглашаться. Но надо было работать, а работать было не с чем. При всем том, что его нельзя было назвать оптимистом, он был человеком верующим и готовым поверить. Он любил мечтать. Но не бесплодно, а о том, что можно воплотить. И сейчас время, в которое если и не сбываются мечты, но можно мечтать, задумывать что-то, иметь возможность сделать. Сейчас его время.

Татьяна Никитина

«ТОГДА ПИШУ – ДИКТУЕТ СОВЕСТЬ…»

Еще не написана хроника 70-х. Еще не снят правдивый фильм-документ об этом десятилетии. Но и тогда, когда будут наконец названы все правые и виноватые, в тот самый момент, когда будет отмонтирован последний кадр в этом фильме и дописана последняя страница в этой хронике, – из их безвоздушного пространства легко выскользнет довоенной конструкции самолетик.

Как и в той, двадцатилетней давности ленте, за штурвалом будет молодой и веселый, с невозможно светлыми глазами мальчишка с московской окраины. Свободный, как прежде, он поведет свой пикирующий бомбардировщик все дальше, дальше, в самую даль.

Итак, что же мы знали о нем – об Олеге Дале?

Да, в сущности, ничего.

Учился, наверное, в Москве, где-то снимался, то появлялся, то исчезал, куда-то из театра уходил, а может, приходил?

Был, говорят, с характером, но милый, талантливый, скорее всего, даже очень талантливый: нет-нет да и мелькало что-то такое…

Казалось, забвение как вор крадется к нему. И вот – моноспектакль по стихам Лермонтова, чудом уцелевший, чудом восстановленный, пролежавший-таки два(!) года на радио и наконец явленный радиоаудитории 5 июля 1987 года моноспектакль «Наедине с тобою, брат…».

Что же произошло в тот июльский вечер, какое событие так поразило людей, оказавшихся у приемников, что они, забыв про телевизор, ужин, разговоры – да мало ли чем хорош летний вечер? – взяли лист бумаги, ручку и сели – многие впервые в жизни – писать письмо на радио, как это сделал девяностодвухлетний Петр Павлович Замко: «Пятого июля сего года я прослушал по радио передачу по произведениям М. Ю. Лермонтова. Она была передана с большим интересом, справедливостью и энергичными трудами. От всей души посылаю благодарность всем, кто участвовал в ней, а особо – тому, кто ее читал с такими правилами, чувствами и мелодиями. И когда читал „Выхожу один я на дорогу…“ – это моя любимая песня, – я чувствовал, что ко мне вернулись мои молодые годы, когда я давным-давно по вечерам тихо пел ее под гитару в моем любимом цветнике…»

«Уважаемые товарищи!

Спасибо за передачу. Слова – „замечательно“, „потрясающе“ и т. д. ничего не стоят. Слов можно сказать много. А просто – жил Человек и перед смертью записал на пленку свой Реквием.

И голос, и стихи, и музыка! Что тут скажешь? Наверно, такого еще не было. Во всяком случае, я не слышал… Побольше бы нам таких думающих передач. Они помогают жить. Думаю, что и у В. Высоцкого, Ю. Казакова, Л. Шепитько, Г. Шпаликова и других есть подобные записи, которые в бережных руках реставраторов зазвучат в полную силу для многих и многих неравнодушных людей.

…Сейчас время такое, что люди выходят из тени, высвечиваются. Одним это, что называется, на пользу, а другим…

А сколько достойных еще в тени!

Сколько вам – режиссерам, реставраторам, редакторам – благородной работы.

Высвечивать таланты. Это как золото добывать. Золото для всех. Успехов, открытий – всем вам в этом всенародномделе.

Спасибо.

Станислав Овчаренко, художник.г. Саратов».

«Пишу сейчас же после передачи. Какое сильное впечатление! Какой голос! Какие интонации! Какое настроение! Каждое слово проникало в душу… Слушала затаив дыхание. Какой талант погиб в расцвете сил!

P. S. Никогда прежде не писала ни на радио, ни на телевидение.

А. Малышева. 5.VII.87. 20.30».

«Красиво и мудрено писать не умею, скажу лишь, что испытываю восторг, и горечь, и печаль какую-то светлую…

Ранняя смерть Лермонтова, сколь бы она ни была трагична, она как-то хрестоматийна, что ли, как его поэзия, она – как часть самой его поэзии. Все это вошло в ум и душу с детства.

Преждевременная смерть наших талантливых, великих современников застигает врасплох, потрясает, жжет душу, к ней нельзя привыкнуть. Такова смерть Олега Даля.

Огромное спасибо всем, кто дал услышать моноспектакль. Это – как увидеть неизвестное полотно великого мастера, как услышать прекрасную лебединую песню…

И. Троицкая, 5 июля, сразу после прослушивания».

«

5.7.87. 20.30.Такого изумительного прочтения слышать не приходилось: голос, дикция, интонации, композиция, подбор стихотворений, глубокое прочувствование текста, музыкальное сопровождение, монолог как бы в зрительном воображении – все это слилось и произвело огромное впечатление.

Профессор, д-р мед. наук Г. П. Шульцев».

«Я думаю, что всех, кто прослушал эту передачу, посетила высочайшая, вдохновляющая поэзия…

Удивительно! Никогда не слышала, чтобы так читали. Это не артист. Это не теперешний человек, это сам Лермонтов поведал нам свои думы. Все-все передано тончайше-богато: глубина мысли, музыка, стихи.

Какое-то титаническое познание мира, природы, вечности – все передано артистом.

Даже страшно. Ведь зрители, то есть слушатели, могли бы разминуться с этим чудом.

Вот спасибо, что не разошлись, что встретились с Олегом еще раз. С его неповторимым, необъятным талантом.

Еще раз приобщиться к его неразгаданности, его очарованию, которым было проникнуто все искусство этого необыкновенного артиста, да, видимо, и человека. Одно от другого неотделимо.

З. Е. Авдеева, Ленинград».

«Очень просим вас повторить эту передачу. Она нас задела до слез. Слов нет, потому что их слишком много.

Муж и жена Никишины, Подольск».

«Прекрасно, трогательно, талантливо.

Спасибо всем, кто сохранил и возродил это бесценное творение. В течение короткого времени – так быстро прошло это чтение – Лермонтов Михаил Юрьевич был совсем рядом, казалось, он войдет и спросит: „Вы поняли мои стихи?“

Если бы это произошло, ответ был бы таким; „Да. Конечно, благодаря О. И. Далю мы чувствовали все ваши переживания, на миг были вместе с Вами…“

Спасибо.

Трудченко Р. А., г. Лиепая».

То, что вы прочли, – лишь малая толика того «шквала» писем, который обрушился на Литературно-драматическую редакцию Всесоюзного радиовещания сразу же после 5 июля.

Характерно вот что: почти все авторы указывают не только день, но и час – до минут! – встречи с передачей в эфире, словно отмечая крупное событие в личнойжизни.

Всего десять стихотворений читает Олег Даль.

Десять стихотворений, знакомых нам Бог знает с какого возраста. Они обнимают, в сущности, одно, главное и последнее, десятилетие убитого на Кавказе двадцатисемилетнего поручика Лермонтова, пожалуй, самого молодого изо всех рано ушедших русских поэтических гениев и самого «взрослого» среди современников.

Десять лет как десять стихов.

В них, словно под огромным давлением, спрессована его душа, неуловимая, исстрадавшаяся, мятежная.

Даль читает, умолкает, слушает музыку и снова говорит…

Его режиссерские ремарки, предваряющие чтение, не менее удивительны, чем само чтение, оттого что и не ремарки вовсе, а нечто другое; и весь моноспектакль «Наедине с тобою, брат…», придуманный и сыгранный одним и тем же человеком, внутри одного и того же душевного пространства, – и не спектакль вовсе, а исповедь:поэта ли Лермонтова, актера ли Даля или кого-то третьего, возникшего из их единства?

Вот Даль вступает с выверенностью музыкального инструмента – медленно, сумрачно, безнадежно: «Печально я гляжу на наше поколенье…» – и нас вдруг пронизывает мысль: это же наше, это – о нас, о сегодняшних, и ощущение беспощадной правды уже не оставит нас до самого конца спектакля.

Даль строит его словно между двумя полюсами, между двумя крайними состояниями души, создавая тем самым необходимое для работы ума и сердца «высокое напряжение». Он движется от «критической точки» отчаяния к просветлению, как путник, мучительно и неостановимо восходящий в гору: то почти соскальзывая в провалы, то взбираясь высоко на кручи к залитой солнцем вершине.

Удивительно, но в далевской партитуре моноспектакля действительно стоит пометка: «Реквием»…

Реквием – по кому или по чему?

Он родился в 1941 году, и этот год навсегда остался в нем – слабыми, легкими головокружениями и приступами тошноты; он остался в нем невесть откуда взявшейся стойкостью бойца.

Какая-то тихая несгибаемая стойкость во всех его героях – непризнанных изобретателях, Иванушках-дурачках, служивых, начиная с пленительного Жени Колышкина из «Жени, Женечки и „катюши“», фильма нелепо отнятого у зрителей по чьей-то неразумной воле.

В нем жил очень веселый человек: мечтал об эксцентрических ролях, его чтение юмористических рассказов вызывало гомерический хохот; в нем жил очень невеселый человек: его любимым героем с детства стал Печорин, он тогда уже мечтал сыграть эту роль; в нем жил мудрец: посмотрите, он открывает листы давно знакомой книги, и это – словно другая книга, и голос Лермонтова – совсем иной…

Так кто же он, Олег Даль, создавший реквием в неполные сорок лет? Вопросов здесь больше, чем ответов.

Бывают в истории целые десятилетия, подобные, как двойники, десятилетия, создающие почти одинаковый тип людей, сходную общественную атмосферу, когда дела, поступки, судьбы словно отражаются в некоем историческом зеркале.

Годы, и в буквальном смысле «павшие» на юность и молодость автора «Завещания», стали едва ли не самыми позорными в истории России.

То, что случилось сразу же после невиданного взлета национального самосознания, увенчавшегося выходом интеллигенции на Сенатскую площадь, было столь же ошеломляющим по уровню нравственного падения: именно тогда, по воспоминаниям Герцена, «явились дикие фанатики рабства, одни – из подлости, а другие хуже – бескорыстно».

Клевета, измена, каменное равнодушие, назвавшиеся «благонамеренностью», сгустились до туманности, из которой выступила зловещая фигура.

По «небу полуночи» юного поэта, где прежде летал с «тихой песней» его Ангел, теперь молча летел холодный, как сама смерть, Демон.

Что-то необратимое происходило с этим поколением, с самим поэтом; какая-то ржа разъедала их изнутри, весь мир начинал раздваиваться: за спиной у Нины стоял, дыша ядом, Арбенин; лучшие колосья падали, не успев созреть.

1841 год стал для Лермонтова годом ухода; для автора моноспектакля о Лермонтове век спустя – годом прихода: ровно сто лет минуло с тех пор, как навсегда захлопнулись двери за первым и распахнулись перед вторым.

Здесь будет много почти фантастических совпадений: совпала «группа крови» эпох, самих натур. И это определило все. Главный и мучительный вопрос русской интеллигенции «о границах свободы и зависимости» (Лев Толстой) стал главным и для поколения Олега Даля.

«Весь моноспектакль от начала до конца произвел на меня потрясающее, переворачивающее душу впечатление. Олег Даль сумел в этом спектакле стихами великого поэта раскрыть трагедию своей личности и драму своего поколения. В созданном им спектакле – горькое обвинение времени и обществу, в котором он жил, беспощадный суд над собой и своим поколением: над его слабостями, уходом от тяжелой борьбы с бюрократией, ложью, приспособленчеством. Особенно потрясает глубокое душевное одиночество этого талантливого человека, неутолимая жажда доверия, понимания, трагическое переживание своей неосуществимости, невысказанности.

По своему возрасту я отношу себя к поколению Олега Даля. Его моноспектакль, как его завещаниехудожественное, является, на мой взгляд, не только ценностью искусства, но и одной из составных совести нашего поколения, совести болезненно честной и жаждущей справедливости, социального действия.

И. Элентук, г. Томск».

…Нет, неправда, что мы ничего не знали о нем: не зная подробностей, мы догадывались о главном – Даль из тех, кому почти всегда плохо, ведь такие, как он, первыми бьют тревогу, когда на море еще штиль и небеса лазурны.

Его участь была написана на его твердо очерченном лице с прозрачно-чистыми глазами и беззащитной улыбкой. В нем были душевная изысканность и высокое чувство чести.

Как его любимый поэт, он выходит на дорогу один; его сражение со злом происходит скрыто, в душевной глубине, и это одиночество художника у Олега Даля – почти вселенское.

Среди живой жизни миров и говора звезд он тем горше чувствует свою опустошенность и смертельную усталость, ибо всегда на дороге один.

Бездарная, претенциозная, полная презрения к «отеческим гробам» публика. Мелкотравчатая, циничная журналистика… Слушая Даля, мы видим их, эти убогие лица, пустые глаза, напыщенные жесты…

Душевная эволюция, которую переживает Лермонтов в моноспектакле Олега Даля, душевная эволюция самого исполнителя – почти осязаемы.

Он, точнее, они бьются со своим неизбывным Демоном в полной тишине, не слыша ни единого отзвука, ни намека на эхо, отдавая каплю по капле свою кровь за звуки небесной гармонии, не утоляющей острой душевной тоски.

В момент наивысшего отчаяния, кульминационный для передачи, когда силы героя на исходе и он бросает жизни, как врагу, перчатку, происходит невероятное.

Его душа начинает расти, расширяться, как некая новая Вселенная. Она поднимается ввысь, пролетая птицей над лесами и степями, над их молчанием, их колыханием, становясь равновеликой им, и тогда вместо яростного «ненавижу», возникает «люблю…».

В «Великом муже», «Завещании» приоткрывается тайна столь же «странной», как и любовь к Отечеству, любви Лермонтова к человеку. Здесь Даль словно ставит – лицом к лицу – напротив черного портрета, написанного «Думой», иной – светлый, сияющий, – но чей же?

…Мы скоро начнем забывать, если не спохватимся, о тех, кто своими нечеловеческими усилиями приблизил то, что вошло сегодня в нашу жизнь. Мы начнем забывать, если не захотим помнить, о той поре, когда просто оставаться самим собой, не подличать, быть порядочным человеком составляло гражданский поступок, о духовном подвиге тех, кто в бесчеловечные времена выбрал себе любовь.

Умирает простой солдат, и у Лермонтова перед этим огромным событием меркнет все: собственные душевные метания, боль за потерянное поколение, «волшебная флейта» искусства… Все и вся меркнет перед величием этой души, потому что ее любовь простирается за черту жизни.

С этой нравственной высоты все вещи получают наконец истинные масштабы, а облик того, кто уходит так кротко и величаво, обретает былинный размах. Только он один – бесконечно одинокий, умирающий без единого слова проклятия, но со словом прощения, – в силах сокрушить мертвящую силу безверия, искупить какую-то огромную вину всех перед всеми. Именно этот тихий и ни с чем не сравнимый подвиг будет оценен – верит Поэт, а с ним автор моноспектакля – «поздним потомком», по нему только одному справит он свою «блистательную тризну».

Душа наконец освободилась от казавшегося бессмертным Демона, словно кто-то сомкнул единым движением разомкнутую было цепь, и по ней мощно и необратимо пошел ток.

Рассказывает С. Филиппов, сотрудник Государственного литературного музея:

– В 1983 году у нас в отделе звукозаписи раздался звонок: сообщили, что в Литературный музей принесли магнитофонную запись. Пленку передала вдова Даля, актер читает Лермонтова. Поехал туда, честно говоря, без особого энтузиазма: я знаю эти старые зашумленные пленки, да и что там еще нового может быть в Лермонтове? Прослушивание происходило по чистой случайности в бывшей трапезной бывшего Высокопетровского монастыря, где прекрасная акустика, и как только раздались первые звуки музыки, я понял, что пленка в ужасном состоянии. Но когда я услышал голос, меня как током пронзило – от этого невозможно оторваться.

Я не просто услышал голос Лермонтова – передо мной открылась огромная личность…

Это была кассета с пленкой, записанной на бытовом магнитофоне системы «мыльница». У Олега было только две кассеты, и он их гонял в хвост и в гриву. Он любил Самойлова, Левитанского, взахлеб читал Пушкина, но как только обратился к Лермонтову, уже никого другого не читал – это был его поэт.

Он вынашивал идею моноспектакля для Концертного зала имени Чайковского – идею спектакля, построенного по принципу реквиема.

История восстановления записи – это отдельный рассказ; для меня это было нечто большее, чем просто работа…

Саму очистку от шумов, так называемых «затыков», я делал два месяца. А сведение (текста и музыки) – два дня, причем качество технического уровня возрастало по мере работы. Многое приходилось додумывать, угадывать в периодичности пауз, но, как только я «схватил» его ритм, все выстроилось окончательно. Фирма «Мелодия» делала свою пластинку по этому макету, произведя сокращения по музыке, а на радио, прослушав оба варианта, остановились на первом, оригинальном.

Рассказывает Н. Большова, редактор:

– Я постоянно готовлю альманах «Читателя найду в потомстве я…», альманах о жизни нашей классики сегодня, работаю над ним уже одиннадцать лет, люблю эту передачу, но за все эти годы у меня не было ничего подобного.

Ведь обычно пишут как: «Я прослушал, мне было интересно…» Такого количества такихоткликов на передачу я не получала никогда.

Два года я ходила с магнитофонной записью моноспектакля и уговаривала хотя бы ее прослушать, потому что была уверена: стоит только услышать ее, как разрешение будет дано.

Так оно и получилось.

Удивительный случай произошел, когда мы готовили передачу к эфиру. Меня попросили сократить время звучания, так как иначе передача не выстраивалась в сетку программы.

Я пошла – с тяжелым сердцем – к опытнейшему мастеру операторского цеха Ю. Тарасовой и попросила ее (если уж резать, так пускай это сделает она) сократить, где найдет возможным, музыкальные паузы.

Юлия Константиновна прослушала весь моноспектакль, от начала до конца и, наверное, впервые за многие годы наотрез отказалась.

– В этой пленке все на месте, – сказала она. – Если вам нужно сокращать, пускай это делает кто хочет, а я этого делать не буду.

…Спектакль окончен. Закончились, как мгновение, эти полтора часа Лермонтова и Даля. Закончились, но – не для нас.

Быть может, давно с такой силой не ощущали мы масштабы постигшей нас утраты, а за ней – масштабы иных утрат, которыми мы расплатились и расплачиваемся за годы, когда наши кони – по Высоцкому – «влекли нас сонной державою, что прокисла, опухла от сна…».

Давно с такой силой не ощущали мы связь времен и меру своего долга.

В массе писем, заваливших редакцию после передачи, идущих до сих пор, есть часто повторяющаяся ошибка: слушатели называют моноспектакль так: «Поговори со мною, брат…». Это – знаменательная ошибка; и хочется повторить вслед за ними: «Поговори со мною, поговори…»