Текст книги "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания"

Автор книги: Вениамин Каверин

Соавторы: Эдвард Радзинский,Виктор Конецкий,Василий Аксенов,Людмила Гурченко,Михаил Анчаров,Валентин Гафт,Виктор Шкловский,Михаил Козаков,Татьяна Лутохина,Григорий Козинцев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)

О могилечеловека

любимого

Надо забыть совсем!

Или лечь рядом с этой

могилою

И забыть совсем

обо всем!

А посыпать эту могилу

песочком

И сажать в эту землю

цветочки,

А потом идти в кино

или в гости

С чувством выполненного долга —

ужасно!

Неприемлемо

Для меня!

Из моей записной книжки. 1981 г.

Утром первого марта Олег встал, как всегда, не рано и не торопясь. И вот тогда у меня с ним был коротенький диалог. Он лежал на раскладушке, а я подсела к нему и, боясь, что с его стороны последуют какие-нибудь резкости, сказала такую фразу:

– Олежечка, ты… небось там… на свободе…

Имея в виду, что он в Киеве сорвется на спиртном. Пожалуй, первый раз у нас был разговор на такую тему, когда он не рассердился, не огорчился, а улыбнулся и, положив свою руку на мою, ответил:

– Ты не беспокойся… Сорвусь – зашьюсь. Все будет в порядке. Все нормально…

Потом мы все вместе пообедали, и они с Лизой часа в четыре, по-моему, ушли на электричку. Я их не провожала. Позднее Лиза мне рассказывала, что когда Олег вечером уезжал на вокзал, он даже не дал ей выйти к лифту. Он не любил проводы так же сильно, как любил, когда его встречают. И Лиза говорила:

– Я его поцеловала у двери, и он пошел к лифту. Вот и все…

А когда он уезжал из Монина, то я хотела его чмокнуть на дорожку, но потом вспомнила, что у меня насморк, и не стала:

– Боюсь тебя заразить и поэтому целовать не буду.

Он на это ничего не сказал, а я потом эту минуту долго вспоминала. В общем, он был очень спокоен. Я бы даже сказала, на редкость лиричен и умиротворен. Поэтому я осталась на даче одна в хорошем настроении и провела вечер спокойно: почитала, посмотрела телевизор и легла спать. Ничто не огорчало меня и не беспокоило. Так же я провела и весь понедельник – второе марта. Очутилась я в Монине, потому что Лиза уехала с Олегом в Москву, а я осталась там на два дня, чтобы приготовить обед и быть в доме. Олег должен был вернуться из Киева четвертого и сразу же поехать с Лизой в Монино, поэтому в понедельник я ходила в магазин и покупала продукты, запасаясь на среду. Вот так у меня прошло второе марта.

Когда я проснулась утром третьего, на улице был чудный, очень солнечный день, морозец такой хороший. Все птицы, которых Лиза приучила кормиться за окном кухни, прилетели. Я их покормила – синичек и воробьев…

В моей жизни все-таки часто бывали какие-то предчувствия, которые, может быть, иногда даже и не оправдывались, но тянулись тяжелыми минутами, а здесь у меня почему-то возникло очень легкое, спокойное настроение: ни за Лизу я не беспокоилась, ни за Олега. Поэтому телефонный звонок, раздавшийся где-то часу в пятом, меня совершенно не насторожил. Звонила Лиза. Я взяла трубку, а она мне, не здороваясь, сказала:

– Мама… тебе надо приехать домой.

– Здрасьте! Почему?

– Приезжай домой!

– Нет, пока ты мне не скажешь почему, я не поеду!

– Олег умер…

В этот же момент у меня совершенно пропал голос, и я ничего не смогла ей ответить. Лиза потом мне говорила, что в ту минуту она очень испугалась, потому что ответом ей было молчание. Наконец я в испуге бросила трубку, но при этом даже не разволновалась из-за того, что лишилась голоса, потому что знала только одно: мне надо скорее ехать в Москву, а это чужая дача, и поэтому я не могу бросить все так, как есть. Мне пришлось быстро перекрыть воду и газ, отключить свет, как следует закрыть дверь. Единственное, на что у меня не хватило сил – это очень старательно закрыть тугую калитку, и я прикрыла ее, не заперев на замок.

Лиза в это время пыталась дозвониться до меня, беспокоясь, что я ничего не ответила. Ей никак не давали Монина. Минут через тридцать она все-таки добилась, а я уже ушла, поэтому никто к телефону не подошел. Она ничего не понимала, и была в таком состоянии, когда не могла волноваться, но все-таки беспокоилась.

А я тем временем вышла на темнеющую улицу и пошла, в общем-то, неизвестно куда: дорогу я совершенно не знала. С ребятами-то я не смотрела, как мы шли к дому. Знала только, что мы шли через лес, а как там идти по улицам поселка я понятия не имела. За это время к тому же насыпало массу снега и появились жуткие сугробы. Через какое-то время мне стало казаться, что я сейчас влезу в ближайший из них и выбираться оттуда уже не стану. Это было бы очень трудно и физически, и морально: состояние у меня было, конечно, полубезумное, потому что когда у тебя что-то подготавливается, что-то постепенно начинает угнетать, то ты начинаешь собираться с какими-то своими силами. А тут я была, можно сказать, раскрыта и счастлива, и вдруг в этот момент – такой удар. В моем состоянии, наверное, это было невероятно, но я шла, шла куда-то, проваливалась в снег и снова шла. Безусловно, я плакала, но это был даже не плач, а какой-то такой странный постоянный всхлип. Мне трудно сказать, что это было. Во всяком случае, я вдруг из-за какого-то сугроба вылезла на автостраду. И мало того, что я вылезла на это шоссе! Я увидела такси – горел зеленый огонек! Оно только что приехало, остановилось, кто-то из него вышел, и почему-то оно стояло посреди этой дороги. В это же время с другой стороны к машине подошел какой-то военный, но когда он увидел меня, картина, наверное, была несусветная. Во-первых, пока я бежала через лес, несколько порастрепалась, во-вторых, что на мне было надето, не помню. В общем, какая-то безумная старуха выскочила из лесу и бросилась к этому автомобилю. И этот офицер сказал мне:

– Берите, берите машину!.. Вам…

Я ничего ему не ответила. У меня тогда не было никаких сил на вежливость и даже на «спасибо» не хватило. Я села в эту машину и какое-то время ехала молча и ревела. В конце концов шофер спросил меня:

– Что у вас случилось такое?

Я ему сказала, что умер Олег Даль – мой зять.

Он даже обернулся:

– Да-а-аль?! Он же молодой совсем!

И потом мы больше не разговаривали, по-моему.

Причем денег у меня с собой не было, поэтому я ему сказала:

– Поднимитесь в квартиру и возьмите деньги.

Доехали мы быстро, и часам к семи – началу восьмого вечера были на Смоленском бульваре. У нас в квартире толпилась масса народу. Лиза меня схватила и сразу запрятала в комнату, заставив раздеться и лечь в постель. Вообще она со мной обращалась как с куклой – настолько я была неживая. Мне было все равно. Потом в этот же вечер у нас появился экстрасенс X., и Лиза попросила, чтобы он меня привел в какую-то норму. Он мне стал что-то говорить, но на меня это никогда не действует – абсолютно пустое место. Я не спала, а народ был, по-моему, очень долго. Кто был – совершенно не помню. Помню только, что Валя Никулин и его Инна. Ни Волчек, ни Табаков, ни Ефремов, ни прочие «столпы» театральной Москвы не появлялись.

В этот же вечер 3 марта Лиза с Никулиным уехала в Киев за Олегом, а мы остались вдвоем с Павлой Петровной. Мы совсем не общались. Она ходила по квартире и плакала, но у нее горе проявлялось как-то иначе, она больше жалела себя:

– Ну, вот и все… Муж умер… Теперь Алик меня оставил… И осталась я одна… Как я теперь буду одна?…

Так прошла эта ночь. Все это не забылось, а, конечно, запомнилось, но описать словами это невозможно. Например, когда у меня с отцом случилось подобное – также внезапно, да еще на моих с Лизой глазах – это было не столь неожиданно. Все-таки отцу было 73 года, и у него было уже до этого два инфаркта. Поэтому, когда все случилось, – не то чтобы я была к этому готова, но это было все-таки более естественно. Очень тяжело, но открыто. Какое-то естественное состояние утраты, горечи. А здесь сейчас происходило что-то сумасшедшее: не укладывалось ни в голове, ни в сердце… Ни Лизино, ни мое состояние описать невозможно. У Лизы, конечно, свой рассказ, но я не знаю, может ли она как-то этим делиться. Единственное, что она мне говорила еще в те жуткие дни, – это о той мысли, которая пронзила и успокоила ее, когда она увидела мертвого Олега: «Он больше не будет мучиться». Ей так было жалко его в последние месяцы, что, как она говорит, в киевском морге был даже какой-то Голос, и его устами было сказано: «Сейчас он спокоен, и его больше ничего не будет волновать, беспокоить и огорчать».

Шестого утром Лиза вернулась, а чуть позднее на машине Киностудии им. Довженко в морг Боткинской больницы привезли Олега. Все вопросы похорон с Лизы сняли совершенно. Просто в субботу седьмого марта за нами приехала машина, и мы поехали в театр.

Конечно, я никак не думала, что проститься с Олегом придет такое количество народа. Ведь о его смерти было только дано маленькое сообщение в «Вечерке». И Церковеру в «Неделе» с большим трудом удалось пробить несколько строк. А народу было очень много, и вся площадь перед театром была заполнена людьми настолько, что даже наша машина с трудом проехала. Мы вошли в здание уже тогда, когда прощался народ. Гроб стоял не на театральной сцене, как это принято при проводах в последний путь РОССИЙСКИХ АКТЕРОВ, а в каком-то боковом помещении, целиком затянутом черным, так что я даже не могу наверняка сказать, какой оно было величины. И, конечно, я по-прежнему считаю, что театр сделал все, что мог, потому что и администрация, и актеры относились к Олегу безо всякого добра, как, впрочем, и он к ним. Это был «чужой человек», так что то, что его похоронили все-таки на Ваганьковском, – на мой взгляд, исключительно заслуга Михаила Царева. Если бы не он, то Даля на Ваганьковское НЕ ПУСТИЛИ БЫ…

Я подошла к гробу и поцеловала Олега. Тяжело было… Волосы были какие-то уж очень живые, я их погладила – они были откинуты назад: открытый лоб впервые за долгие годы – ведь он всегда носил короткую челку.

Вот так вот все это было… И все в тумане каком-то… Я никого не видела! Никого! Кто-то подходил к гробу, кто-то что-то говорил… Говорили что-то и на кладбище – довольно много. Мне очень трудно было подойти на кладбище к гробу. Сначала я была рядом с Олегом, а потом как-то отошла немножечко в сторону, и близко уже не подходила. На этом все и кончилось…

Когда же все было завершено, Лизе сказали, что в ресторане ВТО сейчас собираются все свои и чтобы мы тоже ехали туда. А сестра Олега и его родственники собирались и что-то устраивали в пашей квартире. Лиза им сказала, что она со мной хочет поехать в ВТО, что там будут все товарищи Олега, что там можно посидеть и помянуть, и всех их туда пригласила. Но они заявили, что устраивают поминки дома и чтобы мы приехали сюда.

Но мы все-таки поехали в ВТО. В ресторане это было очень недолго и очень тепло. Народу было тоже довольно много, и опять же все это было пропущено через какую-то вату – я ничего не помню. Потом мы сидели у Никулиных и звонили по телефону домой, чтобы узнать: выкатились оттуда все или еще поминают. Да простят меня за такое откровение, но в день, когда Олега отдали земле, в его доме хотелось быть наедине с ним и только с ним, а не с кем-то пополам. В конце концов никто не ответил, мы поняли, что они уехали, и вернулись домой. А родственники Олега потом не могли простить Лизе того, что она выбрала ВТО. Лиза же говорила им:

– Я не выбирала! Я предлагала ВАМ ПОЙТИ В ВТО, потому что там собрались все, кто любил Олега!!! При чем тут родственники?! Родственники в данном случае – дело второе…

Вот мы и были в ВТО, а они сидели у нас и занимались тем, что доставали какие-то колбасы, водку, еще что-то… Вся эта отвратная поминальная суета, которую я ненавижу. Никогда в жизни я ни по ком не справляла поминок. У меня так получалось, что без них обходилось…

Так что в ВТО устроился очень хороший вечер. Кроме того, все мы замерзли, а там, конечно, выпили и этим немного сняли холодную нервную дрожь.

Ну, вот и все. А потом опять началась жизнь…

У Олега после похорон я была всего два раза. Я совсем там не бываю. Лишь ходила посмотреть на памятник, когда его только поставили…

Не то чтобы я не люблю кладбища – я не люблю ХОДИТЬ НА КЛАДБИЩЕ. Моя память и фотографии Олега – это все, что хранится у меня дома, чтобы не забыть ни одного дня. А на кладбище я себя чувствую не так, как Лиза, например. У нее к этому другое отношение. Она там, наоборот, заряжается и физически, и духовно.

Иногда у меня бывает ощущение какой-то вины перед отцом, перед мамой, на чьи могилы я тоже никогда не хожу. Перед Олегом такого чувства не бывает никогда, потому что его могила не забыта. А те – забыты. Туда совсем никто не приходит, причем меня всегда огорчало то, что у Бориса Михайловича было при жизни столько учеников и «любящих вас людей», а теперь… Одно дело прийти на могилу твоего учителя, другое – на могилу родного человека. Было одно время, когда я ходила на Новодевичье на могилы Чехова, Булгакова, Шукшина, то есть милых мне людей, но далеких от меня кровно. Это я могу спокойно. Но, когда я знаю, что вот здесь вот внизу лежит человек, которого я любила, гладила по голове, целовала… Этого я НЕ МОГУ… Такая вот странная «аномалия»… Причем она была и у моего отца: папа никогда не ходил на могилу своей жены – моей матери. Только похоронили ее, поставили хороший памятник, а потом никогда не ходил. Я его даже не спрашивала почему, ибо у нас на сей счет была «негласная договоренность»…

ЕТС.

Олег прожил неполных сорок лет, а мне сейчас уже восемьдесят – это значит, что в одну мою жизнь умещаются две его. И есть еще много такого, над чем стоит призадуматься…

Когда появился Олег, моя жизнь уже была частью Лизиной. Ей исполнилось тридцать два года. К этому возрасту она успела пережить много и хорошего, и плохого, и всякого-всякого. С какого-то момента у меня возникла полная уверенность в том, что она уже никогда не будет с мужем, с семьей и со своим домом. Мы жили с ней вдвоем «студенческой» жизнью. Иногда у нее бывали моменты какой-то влюбленности, каких-то романов, и тогда она бывала счастлива. Но при этом оставалась сугубо домашним человеком. Она всегда любила свой дом, несмотря на то, что он никогда не был ни богатым, ни обустроенным. Но вот когда появился Олег (посланный кем-то или чем-то – в этом я и не сомневаюсь), у нее возник СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ В СВОЕМ ДОМЕ. Это был первый человек, понявший, оцепивший и принявший Лизину домашность. Более того, он стал культивировать в ней это редкое в наши дни женское качество и, надо признать, достиг в этом изрядных успехов.

Даже я не вправе судить об этом, но когда два поломанных жизнью человека находят друг друга в этом грустном и сложном мире, вступают в официальный брак, который при этом для каждого является третьим (!) – это налагает на них (да простят мне эту банальность) большую ответственность перед чем-то Свыше, но, главное, друг перед другом. Я горжусь, что моя дочь и мой зять прошли через все мыслимые и немыслимые тяготы и были рядом и в печали, и в радости не год, не три, а целое десятилетие.

Благополучие этой пары стало смыслом моей жизни и моим личным благополучием. Когда возник вопрос о том, что ради них надо бросить родной город и все, что с ним связано, у меня не было ни тени сомнения в том, что должно быть посему, а не иначе, хотя такие люди, как мама Олега, например, никак не могли понять:

– Как это вы можете бросить службу, не выработав своего стажа? Бросить квартиру?.. Город?..

Ни ей, ни другим я ничего объяснять не стала, а мне самой, Лизе и, хочется думать, Олегу все было понятно. Все равно свою прежнюю жизнь я уже не могла иметь, а улучшить жизнь Лизы и Олега – это было мне по силам. Олег никогда не был для меня человеком, которому можно или нужно «принести жертву». Хотя бы потому, что мне просто хотелось быть рядом с ним, с Лизой, видеть, как они живут и как они счастливы. Я считаю, что получила в подарок недолгий, но очень значительный по содержанию фрагмент хорошего времени, который освещает мою дорогу и сейчас.

Иногда меня спрашивают о том, как я отношусь к тем людям, которые много значили в жизни Олега, к тем, кто определял (и определил) его творческую и человеческую судьбу, наконец, к тем, кто был рядом с ним в Киеве в марте 1981-го. Хитрый и простой, коварный и печальный вопрос. Но только по мнению тех, кто мне его задает.

Когда я вижу на экране кинотеатра или телевизора работы этих людей, а они, в основном, принадлежат к творческому цеху, я сама думаю о многом. Но скажу честно: мне нравится многое из того, что они делают – и актерски, и в режиссуре.

Все-таки Олег был настолько сложный человек, и настолько надо было близко его знать, чтобы понимать, как с ним надо общаться и обращаться, как к нему надо относиться…

Благодаря Мише Козакову «достоянием народа» стала фраза, брошенная Галиной Волчек в адрес оцепеневшего Даля на похоронах Владимира Высоцкого в момент заколачивания гроба:

– Может быть, хоть это произведет на него впечатление?..

Что она хотела ЭТИМ СКАЗАТЬ? А черт ее знает!!! Что Даль бросит пить?! Что он перестанет «выкидывать номера и всех этим доставать?!» Что он «наконец станет такой, как все»?! Что он закатит на свежей могиле истерику, как это делали многие из тех, кто еще вчера убивал Поэта?!..

Мало кто вникал в жизнь Олега и понимал его по-настоящему. На это были способны только близкие, а таких у него почти не было. Поэтому-то я и не могу ко всем этим людям «творческого окружения» как-то «относиться» или «не относиться». Ему просто было сложно жить в таком окружении и иметь дело с такими людьми. Это отнимало у него последние нервы и силы, и болезнь брала свое. С годами сопротивляться ей было все более трудно. Конечно, если бы он не пил так одиноко, обреченно и безнадежно, как сам это осознавал, у него было бы больше душевных и физических сил. При своем уме и невероятной человеческой доброте он мог бы существовать даже в том обществе, которое его окружало. И не так отчужденно. А в реальной жизни получалось так, что от него бегали, его боялись, потому что, когда он был в подпитии, мог сделать все, что угодно, где угодно и с кем угодно. А трезвый он был очень одинок и мрачен: никого не видел и мало с кем общался. Он был человек, что называется, ВНЕ ОБЩЕСТВА. Поэтому общество и привело его к смерти – это ведь так просто: убить тонкого, уязвимого человека вроде бы его собственными руками…

Еще несколько лет назад я не рискнула бы сказать то, что стало очевидным сегодня, по прошествии семнадцати лет: Олег оставил нас лишь физически, телесно, но то, что являлось СВЕТОМ ЕГО ДУШИ, подарит еще много Добра не одному поколению человечества. Не знаю, что бы он сказал, услышав это, но ясно одно: даже смерть не в силах изменить простую истину жизни…

На этом я и закончу свой рассказ.

1973–1997 г.

Наталья Галаджева

ФРАГМЕНТЫ ОДНОЙ БИОГРАФИИ

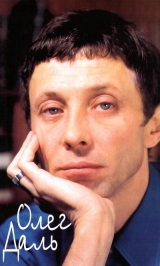

«Я родился 25 мая 1941 года в Москве. Мой отец – Иван Зиновьевич Даль – инженер, умер в 1967 году; моя мать – Прасковья Петровна Даль – учительница, сейчас на пенсии.

Окончил среднюю школу в 1959 году и в этом же году поступил в Театральное училище при Государственном академическом Малом театре СССР, которое окончил в 1963 году.

Сразу же по окончании училища был принят в труппу Театра „Современник“, в котором работал до 9 марта 1976 года.

В 1960 году начал сниматься в кино, снимаюсь и по сей день.

Пока все.

О. И. Даль».

Эту автобиографию я обнаружила в архиве актера. Всего полстраницы она заняла. Даль отметил только те даты и события, которые считал наиболее важными и достаточными, – автобиография, вероятно, писалась по какой-то административной надобности. Но лаконизм и сухость изложения не скрыли главного – характер и судьбу Даля.

Так же как в этом документе, в самой биографии Даля много умолчаний. Что же касается характера, то он опять же – в сдержанности рассказа: когда актер говорил о себе вслух, то получалось не намного больше.

Одна маленькая деталь сразу же обращает на себя внимание. Она разбивает канцелярскую академичность справки своей, скажем так, неуместностью. В нестабильности, в непрерывности для данного жанра этого «пока все» – своеобразие натуры и личности, стремление разрушать привычные стереотипы. Если хотите – маленькое свидетельство большого таланта, который можно предположить, даже ничего не зная об Олеге Дале.

Мы действительно почти ничего о нем не знали. Вернее, знали мало. Известный и популярный артист. Но при этом – ни званий, ни премий, ни наград. Играет в театре (правда, почему-то все время бегает из одного в другой), снимается в кино. Пишут о нем редко и мало – в основном встречаются упоминания о его участии в фильмах. На ТВ и радио появляется нечасто. Вот, пожалуй, и все.

А потом, спустя несколько лет после смерти актера, я по счастливому случаю попала к нему в дом, вошла в его кабинет. И вот тут-то и начались открытия, полные радостного удивления… нет, скорее ошеломления.

– Да ведь мы просто ничего о нем не знали!

Вдова Даля, Елизавета Алексеевна, выкладывала передо мной страницы его рукописного архива, одну за другой – сценарии, статьи, рассказы… Но подлинной неожиданностью стал дневник актера.

Маленькая книжечка в темно-зеленом переплете, в которую он в течение десяти лет записывал свои мысли, поверял свои настроения, чувства, – она рассказала о Дале то, что не очень отчетливо знали немногочисленные друзья и только догадывались многочисленные почитатели его творчества.

Характер и судьба всегда крепко связаны между собой в жизни человека. В жизни Даля судьбу определял талант.

…Ссутулившись, наклонив голову, выходит он после занятий со студентами из ВГИКа. Благородный, исполненный элегантного изящества облик, полон сдержанности и неприступности. Таким Даля запомнили многие. И в жизни, и в фильмах он постоянно оставлял после себя ощущение недоговоренности, недосказанности. Родилось даже особое определение: «загадка Олега Даля». Так он и ушел – молча, унеся с собой свою тайну.

Но вот понять, что же скрывается за молчаливой сдержанностью этого человека, мне очень хотелось.

«Сдержанный человек – это значит есть что сдерживать», – слова Марины Цветаевой словно про него сказаны. Что же сдерживал в себе Олег Даль?

О своем приходе в профессию он вспоминал по-разному. В одном интервью рассказал, что в детстве ему хотелось быть и летчиком, и музыкантом, и спортсменом, и художником… Профессия актера, которую он в конце концов избрал, показалась ему наиболее универсальной. В ней он мог хотя бы «проиграть» то, что не сбылось в реальности. Иногда говорил: мечтал быть летчиком или… актером стал случайно. Однажды припомнил, что, впервые прочитав лермонтовского «Героя нашего времени», сказал себе: «Я должен стать актером, чтобы сыграть Печорина». Довольно странное заявление для отчаянного сорвиголовы и шалопая, не отличавшегося от других люблинских мальчишек.

Однако в семье, где искусство ни для кого не было работой, желание сына поступать в театральный институт не вызвало энтузиазма. Прежде всего посчитали, что это несерьезно. Кроме того, с юных лет у Олега были нелады с буквой «р», он картавил, а с такой дикцией нечего было и мечтать стать актером. Вот тогда, может быть, впервые по-настоящему проявился его характер. И с дикцией он справился, причем сам, без медицинского вмешательства.

И в Щепкинское училище поступил.

На экзамене – длинный, худющий до такой степени, что сокурсники чуть позже наградят его прозвищами Шнурок или Арматура, – молодой человек с копной вьющихся волос гордо декламировал монолог Ноздрева из «Мертвых душ». Хохот стоял гомерический. Резкое несоответствие внешности абитуриента и общего привычного представления о гоголевском герое вызвало бурный приступ веселья среди членов экзаменационной комиссии. Но, когда с неожиданной трагической силой зазвучал отрывок из «Мцыри», было уже не до смеха.

В общем, его приняли. И сразу же, со второго курса, посыпались приглашения на роли в кино. В училище поворчали, но, видимо, смирились, зная способности этого студента. Руководитель курса, на котором учился Даль, Н. Анненков, потом вспоминал: «Да я его почти не учил, так как он непрерывно снимался».

Все началось с Алика Крамера из фильма «Мой младший брат», снятого по популярной в те годы повести В. Аксенова «Звездный билет».

К 1962 году, когда этот фильм появился на экранах, хрущевская «оттепель» была в самом разгаре. Росло и становилось на ноги новое поколение, разительно отличавшееся от предыдущих. Молодые люди, вступавшие в жизнь в конце 50-х – начале 60-х годов, не испытали на себе 1937 год с тюрьмами, лагерями, доносами. Их сознание формировалось после XX съезда партии, который все это бесповоротно (как тогда казалось) осудил. И если старшие вместе с облегчением – наконец-то прозвучала правда! – почувствовали и растерянность – как же жить дальше, а главное, верить? – то у молодых сомнений не было: перемены они приняли безоговорочно.

И хотя молодой герой фильма «Застава Ильича» говорил, что поколения делятся не вдоль, а поперек, все же новички, в отличие от старшего поколения, были более решительны. Все должно быть по-другому – в этом они были твердо убеждены.

С теми, кто не хотел или боялся перемен, сражались с яростным и непримиримым максимализмом, присущим возрасту. Прямо и откровенно бросались в споры, были бескомпромиссны к любым проявлениям лжи и лицемерия, безнравственности и бездуховности.

Все они были искренни и чисты в своих помыслах, их объединяла вера в то, что от них в этой жизни что-то зависит. А главное, они обладали самостоятельным мышлением и чувством внутренней свободы.

Несколько угловатый, еще не оформившийся, уже не мальчик, но еще и не муж – таким появился на экране Алик Крамер – Олег Даль. Герой фильма «Мой младший брат» был, в общем, похож на своих сверстников. Щенячий апломб, легкая рисовка выдавали в нем неутомимое желание «выпрыгнуть» из своего возраста, но это желание было по-мальчишески трогательно. Не просто делать что хочу – обнаруживалось упорство и самостоятельность в достижении той цели, которую он перед собой поставил. Недаром, давая кому-нибудь оценку, Алик – Даль все время повторяет: «Живой, ищущий». Он безмерно предан искусству, и эта черта делает его непохожим на других. Словесная пикировка, приправленная легкой иронией, для него – своего рода упражнение по оттачиванию интеллекта, а с другой стороны – защита от вторжения в его святая святых: поэзия окутывала его, словно облако, в котором он постоянно витал.

Вот он сидит у стены Домского собора, а над ним нависают мощные аккорды токкаты Баха. Он, конечно, знал, кто такой Бах, но сейчас впервые его услышал. Он потрясен до слез. Очищение страданием, переживанием, которое песет в себе встреча с великим, – этот четкий смысловой акцент из общего социального ряда вывел образ к индивидуальному. В популярном споре тех лет между физиками и лириками побеждал лирик.

Через несколько лет, уже в «Современнике», Даль сыграл небольшую роль трубача Игоря в спектакле «Всегда в продаже» по пьесе все того же В. Аксенова. И опять герой Даля предстал частью целого, а точнее – частицей организма некоего обыкновенного жилого дома, данного в разрезе и как бы представляющего своего рода общественную микромодель со всеми социальными и человеческими слоями и соответствующими им проблемами. Тип, который являл Игорь – Даль, очень важный и немногочисленный: человек искусства, погруженный в быт, но сохранивший чувство прекрасного. Он появлялся на сцене с молочными бутылочками в авоське, спеша из детской кухни. Но, когда его просили, брал в руки трубу и играл, забывая обо всем. Разумеется, во время спектакля «исполнение» шло под фонограмму. Но Даль так эмоционально отдавался сложным и запутанным гармониям и ритмам джазовой темы, так одухотворял игру знаменитого американского музыканта собственной музыкальностью, что заставлял забыть об условном театральном приеме. В спектакле по пьесе В. Аксенова первым персонажем, который принимался на ура, была буфетчица в блистательном исполнении… О. Табакова. Далевский трубач был вторым, кто «срывал» овацию.

И Алик и Игорь неразрывно связаны с тем временем, в которое они родились. Связан с ним и сам Олег Даль. Само его появление в начале 60-х годов, когда все новое, смелое, талантливое приветствовалось и поддерживалось, сейчас представляется почти символичным.

Актер возник в кинематографе как бы на стыке двух поколений художников, вошедших в искусство после XX съезда. Одни уже сделали свои первые фильмы – Г. Чухрай, В. Ордынский, С. Ростоцкий, М. Хуциев; другие – О. Иоселиани, Л. Шепитько, В. Шукшин, А. Тарковский – к ним еще только готовились. Впереди были и актерские дебюты. Совсем недавно, в 1959 году, снялся в небольшой эпизодической роли В. Высоцкий. В 1962 году Далю исполнился двадцать один год – он принадлежал к поколению шестидесятников. Но говорить он будет и о тех, кто был до него, и о тех, кто придет после, обо всем, что их волновало и мучило, о том, от чего они страдали сами и заставляли страдать окружающих. Тогда об этом, конечно, никто еще не знал, даже он сам, Олег Даль.

В то время он со своим героем пришелся как раз впору. Про Даля так и писали, что он привел на сцену и на экран «аксеновских» мальчиков. Правда, «мальчиков» было еще двое – А. Миронов и А. Збруев («Мой младший брат» был и для них первой работой в кино). Но дальнейшая судьба Миронова сложится так, что его будут занимать в острокомедийных ролях; Збруеву его первая роль будет даже мешать, зажимая постепенно в слишком узкие рамки. Даль же продлит жизнь своему герою. Он вырастет вместе с актером, и Даль поведет о нем речь, размышляя о том, что стало с его шестидесятником в 70-е годы. На эти размышления откликнутся самые разные поколения – проблемы-то будут общие.

А поначалу все его персонажи – и военные, и даже сказочные – еще долго будут нести в себе аксеновско-далевские черты.

Однажды в ответ на зрительский вопрос, легко ли ему играть, Даль заметил, что сначала было легко, а потом становилось «все труднее и труднее». Расшифровывая первую часть ответа, пояснил: в нем существовало тогда актерское «нахальство», в хорошем смысле этого слова – «легкое, искрометное, прекрасное». Вторую часть ответа – «все труднее и труднее» – он оставил без объяснений. По своей манере, проявившейся еще в юношеские годы, – недоговаривать – он и здесь остался верен себе, задавая этим качеством загадки и тем самым наводя на раздумья. Что же скрывалось за его «нахальством» и почему же было «все труднее и труднее»?

Первые годы большинство героев Даля – его сверстники. Им он отдал многие свои собственные черты. Прежде всего внешность – худого, но очень изящного молодого человека, с большими ясными глазами и выразительной, своеобразной пластикой. У него было удивительное, одному ему присущее лукаво-нежное, немного грустное обаяние. Кроме того, было в молодом Дале то, что зависело совсем не от фактуры и благодарных внешних данных. Трепетность, поэтическая возвышенность и вдохновенность помогли актеру выразить время с его увлеченностью искусством, тягой к спорам и верой в жизнь.