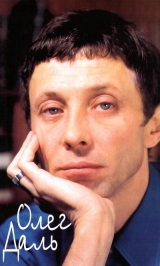

Текст книги "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания"

Автор книги: Вениамин Каверин

Соавторы: Эдвард Радзинский,Виктор Конецкий,Василий Аксенов,Людмила Гурченко,Михаил Анчаров,Валентин Гафт,Виктор Шкловский,Михаил Козаков,Татьяна Лутохина,Григорий Козинцев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)

Архивные документы показали, что во времена Екатерины II из Дании, Германии, Франции в Россию приехало множество людей, носящих фамилию Даль. Однако в записках В. И. Даля упоминаний о родственниках нет. Его сын Лев детей не имел, бездетными были и оба брата Владимира Ивановича. Круг как будто замкнулся. И вот на мой письменный запрос родные Олега Даля ответили, что в свое время его отец, Иван Зиновьевич, на вопрос сына, почему он так похож на знаменитого Даля, сказал: «Твоя бабушка была родом из Луганска, откуда и В. И. Даль». Известно также, что впоследствии Владимир Даль неоднократно бывал в родном городе наездами.

Итак, Олег Даль – правнук в пятом колене В. И. Даля но побочной линии. Что же? Сколько талантливых людей, таким образом рожденных, было в России! Василий Андреевич Жуковский и Орест Адамович Кипренский – яркие тому примеры.

Читая дневники и записки В. и О. Далей, поражаешься общности их мыслей, высказываний, схожести поступков в одинаковых ситуациях. Вот выдержка из записок Владимира Даля: «Сами в себя должны мы углубляться и тогда узнаем, как быть, что делать <…>, но не взрыва нужно нам, который легко вызвать, словно напоказ, нужно блюсти зарок тихо и свято в себе, делать неутомно, ровно и стойко».

Из дневника Олега Даля: «Не приспособиться, не обезразличиться. Обратиться внутрь – там моя сила, моя земля обетованная. Дело – моя крепость». Дело во благо сограждан – таков был их девиз.

Оба с полным равнодушием относились к официальным почестям, титулам и званиям, не выносили суеты, презирали в людях фальшь и ложь.

Некоторую жесткость и скрытность характера отмечали современники у того и у другого, а за этой жесткостью – тонкость, благородство, доброта.

Напомним, что Владимир Даль обладал артистическими способностями. В юности писал пьесы и разыгрывал их в домашнем кукольном театре, позже сочинял короткие комические сценки, тут же показывая их родным и знакомым. Был у него приятный голос, и посетители дома Даля с удовольствием слушали в его исполнении народные песни.

Читал он им свои стихи и сказки.

Недавно вышла пластинка «Поет Олег Даль. Песни из кинофильмов». По словам артиста О. Табакова, Олег «пел совсем не по-певчески, а радостно, раскованно, получал удовольствие от самого процесса пения».

В архиве Олега Даля обнаружили до сих пор неизвестные его литературные работы: стихи, рассказы, статьи, законченные и незаконченные сценарии. Это очень большой и серьезный труд талантливого литератора.

О глубоком и обширном знании живого русского языка говорит вся литературная деятельность Владимира Даля.

«Олег Даль поразительно чувствовал язык, слово, автора», – отмечает один из критиков. Теперь хорошо известен его моноспектакль по стихотворениям Лермонтова «Наедине с тобою, брат…», в котором артист сумел удивительно тонко и глубоко воплотить образ великого поэта в единой гармонии слова и музыки.

Так открываются перед нами через преемственность поколений живые страницы истории культуры нашей страны, столь богатой замечательными талантами.

Виктор Шкловский

«НА СТИХИ ПУШКИНА…» [3]3

Печатается по экземплярам двух рецензий на телефильм, подаренных В. Шкловским О. Далю.

[Закрыть]

Не только в каждом доме, но, пожалуй, и в каждой комнате существует в нашей стране голубой экран телевизора.

Я говорю не только о городах, но и селах. Про деревни нельзя только обобщать, что в каждом доме. Но птицы, которые в Москве садились на кресты, сейчас садятся на антенны телевидения.

В Москве есть два музея, посвященных Пушкину. Открывают еще третий музей, в московской квартире Пушкина. Но музеи сейчас плохи тем, что они сильно посещаются и люди через залы музеев должны идти поспешно.

Село Михайловское известно всем в России, но оно так же, как и сады Ясной Поляны, наполнено посетителями.

Медленность посещений, возможность осмотреть дома, пруды; драгоценная медленность восприятия сейчас затруднена в музеях.

Пушкин есть везде, не хватает времени на его восприятие. Не хватает новых изданий Пушкина.

Романсы Пушкина, оперы Пушкина, музыка, связанная с его именем, с его творчеством, школьное восприятие – все приближает нас к Пушкину, но восприятие поэзии часто требует медленности, настроения благодарной вдумчивости.

Дороги, идущие через Ясную Поляну, дома Михайловского и Тригорского наполнены людьми.

В наших музеях приходится менять паркеты, люди, идя к Пушкину, стирают крепкие дубовые полы.

Новая телекартина «На стихи Пушкина…», сделанная по сценарию Татьяны Правдивцевой, передает нам известные строки романсов, повторяет нам прекрасно спетые песни, но телефильм поражает нас не музыкой или не только музыкой, посвященной Пушкину, но и чтением пушкинских стихов.

Читает их знакомый нам всем актер Олег Даль. Сколько раз мы слушали стихи Пушкина, связанные с селом Михайловским!

Мне приходится как человеку мало знакомому с музыкой говорить прямо и только о чтении стихов.

Оно прекрасно тем, что связано с заново понятым воздухом прекрасного села, с древней церковью.

Прекрасное Михайловское, деревья которого сохраняют и обновляют нам строки стихов. Чтение стихов дает нам еще одну краску; село Михайловское – это прекрасная долгая тюрьма Александра Сергеевича Пушкина.

Надменный вельможа с любезным письмом, презрительными похвалами стихам Пушкина – полудонос, полный ревностью, – оторвали Пушкина от берега Черного моря, от ссылки, где поэт мог пойти в театр, встречался с людьми. Они перенаправили его в село Михайловское, как в одиночную камеру, как в карцер.

Пушкин был в Одессе создателем великих стихов. Воронцов в письме к императору унижал Пушкина, называя его почти подражателем Байрона. Поэта в бедной запущенной и разоренной усадьбе встретил отец, сперва довольно ласково, но боязнь ответственности привела и отца к доносу. Вероятно, Пушкин не был самым приятным человеком, самым тихим гостем у семейного стола. Отец его не был человеком непросвещенным: он сам даже писал стихи, но не часто и совсем не хорошо… Отец стал перевоспитывать сына, давать ему наставления, но не деньги. Очевидно, произошло что-то такое, о чем мы можем догадаться по драме Пушкина «Скупой рыцарь». Отец столкнулся с сыном и пожаловался властям: он говорил даже, что сын хотел бить его. В письме, посланном императору, поэт просил перевести его в тюрьму.

Стихи поэта, написанные в селе Михайловском, разнообразны: тут написаны первые главы «Евгения Онегина», здесь Пушкин достиг гениальности. Отсюда он писал письма друзьям. Здесь он сам собирал разные песни. Ему позволялось ездить на лошади, но, очевидно, только около дома, потому что сохранились ограничения, запреты на посещения ближайших очень глухих городков.

Жизнь в селе Михайловском была горькой и славной, и стихи, там написанные, направлены иногда к старой няньке – они говорят о бедной юности, о вьюге, которая окружает дом, как бы сторожа узника.

Вот эта бедная, загнанная жизнь, жизнь без ясных представлений о будущем, без книг, с надзором, к которому был привлечен ближайший Святогорский монастырь.

Несмотря на то, что были соседи, были любовные увлечения, это была горькая жизнь.

Кажется, в это время Гоголь писал о «вьюге вдохновения». «Вьюга вдохновения» создает прекрасный, но тяжелый климат.

Чтение стихов – я говорю сейчас о чтении Олега Даля, – мне оно кажется новым, без всякой утрировки, без пафоса передает настрой жизни села Михайловского.

Молодой режиссер – о молодости я говорю сравнительно со своим временем – Владимир Трофимов сделал картину емкую и простую. Актер, про которого я говорю, не выдвинут на первый план; дается и большая музыка больших оркестров. Но не носящий театрального костюма, конечно, без грима, спокойно-взорванно, Олег Даль кажется нам просто написанным сценарием. Без режиссерского нажима временами он кажется Пушкиным.

Как бы приснившимся Пушкину.

Песни поются негромко, вместо действия великой судьбы приходит человек с гитарой. Все очень обыденно и все очень высоко.

Я пишу сам для себя вторую рецензию. Мне трудно выразить самое простое: старый человек, который много десятилетий знает кино, знает телевидение, сидел и учился, как надо понимать и воспроизводить прошлое, как надо обновлять великие навыки музеев.

Понимаю, что значат слова: «Да здравствует разум… Да скроется тьма!»

Я приветствую шаги постижения новой музы.

Приветствую слово, солнце над селом Михайловским, приветствую разум актера.

Приветствую ум и талант Олега Даля, его походку на трудной тропе десятой музы.

О БУДУЩИХ ЮБИЛЕЯХ

Мы мало тратим времени на кино. Недавно я видел картину о селе Михайловском. Это село изгнания. Здесь томился Пушкин. Если вы в деревне будете говорить о нем, то все его называют Александр Сергеевич. Он живой и продолжает жить среди деревьев. Я здесь был зимой в 1937 году. Кажется, так. Это было столетие смерти Пушкина. Леса кругом вырублены, но леса Александра Сергеевича стоят как знамена. Автомобили у корней деревьев кажутся ничтожными. Александр Сергеевич сохранил вокруг себя природу, и все вещи вокруг него, даже снег иначе виден. Пушкин учил нас видеть.

Даже научил.

У нас существует музей под открытым небом. Это правильно. Надо сохранить истинные черты прошлого. Надо торопиться увидеть прошлое, иначе настоящее будет казаться мгновением. Сейчас по сценарию Татьяны Правдивцевой, по музыкальному отделению огромного нашего телевидения, которое, как огромный корабль с многоэтажными каютами, стоит у края Москвы, сделана картина «На стихи Пушкина…». Пушкин много значит в нашей музыке. Оперы, которые мы помним даже во сне, – «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила» – это Пушкин. Неискаженный. Но надо учиться читать Пушкина. Толстой семь раз его прочитал. И Анна Каренина послана в мир творчеством Толстого и Пушкина.

Гоголь говорил в свое время: Пушкин – это Россия такая, какой она должна стать через двести лет. Люди на тропинках огромного леса в Ясной Поляне и села Михайловского торопятся. Они идут с такой скоростью, как будто их сняли в старом кино, в котором в аппарате лента двигалась со скоростью шестнадцать кадров в секунду, а не по-новому – двадцать четыре кадра. С этими скоростями нельзя спорить, но если событие снято с одной скоростью, а его показывают с другой, то люди кажутся бегущими. Облака, унесенные необыкновенным тайфуном.

Люди – не торопитесь. Про вас Пушкин сказал: «Мы все узнали, между тем не насладились мы ничем».

Я расскажу вам про актера, любимого актера. Когда видишь актера, то он теперь помогает видеть и слышать. В этом пророчество сцены. Она учит ощущать.

В сценарии, про который я рассказываю, нет декораций. Мы видим комнаты изгнания. Мы видим, что великого человека нельзя изгнать, нельзя заглушить. Читаются стихи, читаются негромко, не по-актерски. Одному великому актеру Маяковский сказал: «Вы прекрасно читаете мои стихи, но приходите послушайте меня. Я иначе читаю». Мы не записали чтение людей, которые еще живы, но они уйдут. Актер, наполненный Пушкиным, как будто проживший много времени в селе Михайловском, ходит, смотрит, даже играет на гитаре. Очень негромко поет, непрофессионально. Опера – великая вещь, но Толстой в дневнике записал: «Настоящее искусство – цыганская песня». Он хотел соединить простое, как бы непритязательное и, конечно, слышал цыган не так, как мы слышим. И Чехова он читал не так, как мы читаем. Он говорил, что Чехов предвосхитил то, что он хотел сказать, сам сделать. Он хотел это осуществить в его недописанном Хаджи Мурате.

Искусство – просто.

Оно просто, как солнечный луч или даже как свет спички, если вы умеете смотреть на огонь.

Олег Даль одет, кажется, в костюм нашего времени. Он читает стихи так, как я хотел бы прочесть их, а теперь хочу услышать. Когда он входит в комнату, то он похож на Пушкина.

Я не думаю, что он этого хочет. Это зритель вписывает его в комнаты, в песню, в вещи.

Мы очень мало знаем, как надо работать в кино.

Не будем легкомысленными. Не скажем, что ничего не сделано. Белинский писал, что нет еще русской литературы, а Пушкин был уже осуществлен. Надо посмотреть, что же сделано на телевидении и в кино. Посмотреть глазами зрителя. Не бояться спокойных, достойных слов об удаче.

Коротенькую картину, почти заставочку, я смотрел три раза и еще не видал в цвете. Непременно увижу.

Вениамин Каверин

КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ

Я знал Олега Даля и много и мало. Мало, потому что мы встречались с ним не больше десяти, может быть, пятнадцати раз. Это недостаточно, чтобы узнать, глубоко понять человека. Но много, потому что я очень отчетливо и глубоко чувствовал в нем человека близкого мне. Близкого по строю мыслей, по нравственной позиции, по взгляду в будущее, по тем чертам, которые я считаю основными, очень важными в жизни.

Он был человек мужественный. Мужество мне кажется одним из самых главных свойств характера, которые в жизни необходимы. Оно может вести человека через пропасти, через трудности, через горы, через напасти, которые могут помешать его деятельности, и так далее.

Однако мужество было не единственной его чертой. Я бы сказал, что главной чертой его личности было обаяние. Обаяние, которое не было преднамеренным. В нем не было никакой нарочитости. Он был естествен – и когда говорил, и когда задумывался над тем, что вы ему говорили, – и этой естественностью привлекал ваше сердце.

Общаясь с ним, вы не ощущали никаких преград между ним и собою. Он был интеллигент в полном смысле этого слова, и его открытость была открытостью человека, который всегда говорит только то, что думает. И в этом он был человеком удивительно цельным. И наши разговоры (а я очень любил с ним разговаривать, мы гуляли с ним по лесу, когда он жил у Виктора Борисовича Шкловского) запомнились мне на всю жизнь.

И дело не только в том, что наши взгляды совпадали. Его жизненная позиция не преследовала никаких иных целей, которые в какой-то мере лежали бы вне искусства. Поле его деятельности было полем его жизни. Это было пространство, в котором он естественно существовал и как человек, и как художник.

В разговорах с ним я чувствовал человека начитанного, любящего и понимающего литературу, очень тонко чувствующего поэзию, что бывает крайне редко. И, что очень важно, никогда не стремившегося настаивать на своих взглядах, а желающего выслушать чужое мнение, узнать, что думают о том же самом другие.

Он был человек, что называется, расположенный. Расположенность очень прочно связана с крайне важным качеством подлинного художника – терпимостью. Эта расположенность крайне важна и для писателя. Потому что она позволяет увидеть ряд явлений, которые другому взгляду не поддаются и кажутся скрытыми. А расположенность открывает для него эти возможности.

Я, например, совершенно свободно завожу разговор с совершенно незнакомым человеком о том, что меня занимает. Эта же черта была и у Даля. Вы видели, если вы в какой-то мере обладаете проницательностью, что он от вас ничего не требует. Он не требует от вас решительно ничего, кроме того, чтобы вы были самим собой. Потому что сам он всегда оставался самим собой.

Как актера я его очень любил и ценил. Опять-таки – бывают актеры, которые играют(это я подчеркиваю курсивом), которые, так сказать, исполняют роль. Даль никогда не исполнял никаких ролей. Он просто существовал в своем собственном, неповторимом образе. Но его личность, как у каждого талантливого человека, менялась в той мере, в какой перемены эти были необходимы для воплощения того или иного художественного образа, который ему был предложен.

Я помню, как великолепен он был в образе советского солдата, нечаянно попавшего к немцам. Это был фильм «Женя, Женечка и „катюша“», очень хороший, но почему-то мало показывающийся на экранах. Он был там необыкновенно естественным, хотя положение, в которое его поставили автор сценария и режиссер, было невероятно сложное. И он с помощью своей простоты и с помощью умения разгадать эти сложности производил обаятельное впечатление.

В нем было что-то детское. Мне кажется, что эта черта свойственна очень крупным личностям. Потому что в детстве человек видит мир непредубежденными глазами. Эта самая непредубежденность, стремление к истине – к истине в интеллектуальном плане и к истине в визуальном плане (потому что это тоже очень важно для актера) – было очень характерным свойством Даля.

Я не знал его настолько, чтобы понять, какую, в сущности говоря, тяжелую жизнь он прожил. У него хватало самообладания и выдержки скрывать от людей, которые непричастны к его бедствиям, скрывать их так, чтобы ничего не было заметно.

В своем внутреннем мире он был совершенно свободен. Он ни с кем не делился тем, что мешало ему жить. Потому что люди любящие и уважающие его непременно огорчились бы и страдали бы вместе с ним. Он не хотел их страданий. Может быть, от самых близких он ничего и не скрывал, но, повторяю, мы не были так близки, чтобы я почувствовал в нем человека удрученного, чем-то расстроенного. Ничего этого не было.

Правда, я бы не сказал, что он был человек веселый. Он скорее был человек задумавшийся, глубоко задумывающийся. Эта черта тоже характерна для большой личности. Прежде чем высказать мысль, он обдумывал ее. Оценивал то внутреннее значение, которое он хотел придать тому или иному слову.

Я был глубоко потрясен, узнав о его безвременной кончине. Я надеялся, что со временем мы станем друзьями.

Владимир Заманский

ВЫСОКИЙ ДИЛЕТАНТ

На площади перед Малым театром очень много людей. Кажется, наступила тишина. Ушел Олег Даль. Так всегда бывает: когда умирает художник, чувство немоты увеличивается. Чувство потери голоса, который говорил о нас, за нас.

Можно было бы сказать, что Олега я не столько знал, сколько чувствовал. Его молчание, за которым угадывалось многое, поэзию его души, делающую его облик столь привлекательным, – все то, что связано с его, только его «лица необщим выраженьем». Все это было мне в какой-то мере доступно, особенно в последние годы…

Был он особым, редким актером. Тем, кто поражает не только талантом, а еще чем-то, что составляет особый смысл существования в искусстве. Он своим обликом, своим голосом, повадкой, наконец, обаянием, выражал черты нашего актерского поколения. К таким актерам соответствующие роли приходят неизбежно.

Плохо помню Даля во времена первого «Современника», где он начинал и откуда я уже уходил. То ли я его не разглядел в силу эгоцентризма своей жизни в театре, или это было у него самого только начало. Наверное, так. Но уже вышел фильм В. Мотыля «Женя, Женечка и „катюша“». Можно было бы пристальнее вглядеться в него. Старая история: «Лицом к лицу лица не увидать».

Не видимся годами. Но вот наш друг пишет пьесу по повести Джона Стейнбека «Квартал Тартилья-Флэт». И вот мы сидим у Володи Паулуса. Он читает свою пьесу. Олег, жена Володи, Люся, я. Кто же еще?! Мечты о новом театре. Способность мечтать – признак таланта. Владимир Паулус и Олег Даль мечтают. Здесь я впервые услыхал от Олега: «В театре можно играть как в джазе – каждый импровизирует соло». Слова не точны, но смысл этот.

Идут годы. Даля не вижу. Уже сделан фильм «В четверг и больше никогда». Даль говорит о своем поколении. О тех, кто не верует, не любит, не ждет…

Сблизились мы в последние два года. Для него это были годы зрелости художника. Недаром он уже думает о режиссуре решительно. Быть таким актером и не иметь возможности играть Гамлета – зачем тогда быть актером?! В очень большом творческом диапазоне у Олега было несколько нот, наиболее полно выразивших его трагическую сущность. Шут в «Короле Лире»… Вспоминается теперь тонкий звук флейты, тонкая нервная фигура мальчика-шута… Какая-то роковая связь между его Шутом и трагизмом судьбы художника вообще… И его судьбы тоже. А Зилов из «Утиной охоты»!.. А Васька Пепел из «На дне»!..

Странно это, но сейчас мне кажется, что он был старше меня. Видно, здесь проглядывала глубина его натуры, его жизни в искусстве. Как и положено большому таланту, он удивлял и поражал воображение. Вот в его доме, в его комнате на стенах висят репродукции картин крепостного художника Сороки. Вглядитесь в них, кое-что станет понятно вам в артисте. Вслушайтесь в стихи Лермонтова, с которыми он не вышел на сцену, но успел записать и не стер… И опять вы приблизитесь к нему. К чистому звуку его лиры.

В своих воспоминаниях М. Козаков привел слова О. Ефремова о том, что Олег Даль был дилетантом. Всем известно – и зрителям, и людям искусства, – что Олег Даль был профессионалом высшего класса. И подобное замечание для меня – огромная похвала артисту. Она говорит только о том, что Олег был и духовно, и душевно раскрепощен, свободен, как может быть свободен только Дилетант в самом высоком значении этого понятия.

Однажды пришлось мне читать у него дома в семейном кругу «Шинель» Гоголя. И в одном месте, для меня дорогом, где у Гоголя сказано, что Акакий Акакиевич «вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия копию для себя…», Олег улыбнулся. Тихо, чуть-чуть тень улыбки прошла. За ней, за этой улыбкой, было много сердца…

Владимир Седов

ПОСЛЕДНИЕ РЕПЕТИЦИИ

Летом 1980 года М. Царев сообщил Б. Львову-Анохину, что в Малый театр приходит Олег Даль. Он попросил Бориса Александровича подумать о роли для этого артиста. Львов-Анохин тогда собирался ставить «Фому Гордеева» М. Горького по написанной мною инсценировке, и нам не пришлось думать – сразу стало ясно, что Даль должен играть Ежова.

У Ежова в инсценировке было всего две сцены, но мы ни минуты не сомневались, что количество может иметь какое-то значение для Олега Даля; важным было здесь просто поразительное совпадение образа героя повести Горького с человеческим и творческим кредо артиста. И, прочитав инсценировку, Даль сказал: «Да, Ежов – это мое! И текст замечательный… Только ассоциации ведь учуют, ищейки!.. Как бы не попросили вымарать эти сцены».

Олег тогда как в воду смотрел: чья-то рука замахнулась, но ударить было сложновато – все-таки Максим Горький! Меня попросили «уменьшить всего лишь количество», то есть свести две сцены в одну. Олега это не остановило в его желании сыграть «маленького, ошпаренного жизнью человечка», как писал про Ежова Горький, и в конце ноября 80-го мы приступили к работе. Львов-Анохин заканчивал в это время съемки телевизионного спектакля, и поэтому репетиции отдельных сцен начал я. И в дальнейшем работу над этими сценами, в том числе и над сценой Ежова, Борис Александрович поручил мне, с тем чтобы время от времени показывать ему этапы работы.

Итак, на репетиции Олег Даль и Василий Бочкарев – исполнитель роли Фомы Гордеева. Сюжет сцены простой. Отчаявшийся Фома во время буйных загулов попадает на квартиру своего бывшего однокашника Ежова, ныне газетчика-фельетониста, встречаются два изверившихся в жизни, «потерявшие берег» человека. В прошлом антагонисты, Фома и Ежов теперь сходятся на том, что оба обнаружили бессмысленность, ничтожность, лицемерие мира, в котором они живут. И вся сцена фактически состоит из одного большого монолога Ежова о судьбах русской интеллигенции, отчаянной исповеди, полной ненависти, обличения и самобичевания.

Текст роли Ежова был насыщен мыслями о человеческой личности, позиция Ежова была понятна, близка всем нам до боли! И Даль сразу «повернулся спиной» к литературному материалу, занялся поиском, как он выразился, «обыденности, быта этого человека, его привычного состояния». Как актер чисто русского психологического театра, Даль не признавал никаких театральных условностей в своем внутреннем существовании в роли.

Скрупулезно до дотошности выверял Даль мельчайшие психологические изменения, повороты настроения, внутренние ходы, приспособления. Шел поиск действия, мизансцен, выражающих внутреннюю сущность происходящего с человеком. Долго искал физическое существование, противоречащее, не соответствующее логике текста персонажа, что свойственно самой жизни человеческой. Его фантастическая интуиция и чутье творили чудеса. Он мог подолгу разыгрывать всевозможные вариации этого «обыденного» поведения, доводя его до стопроцентной подлинности, и буквально на глазах превращался в другое существо так, что можно было содрогнуться. У него был, конечно, редчайший дар перевоплощения. Олег говорил, что он в каждой роли – он! Ну конечно же он, а кто же еще?.. Но… и не он!..

Безусловно, что помимо этого уникального дара перевоплощения у Даля была четко выработанная, своя актерская лаборатория. Он не прикидывал себя в предлагаемых обстоятельствах, он сразу пускался в поиск существования данного человека в его обстоятельствах, тщательнейше отбирая детали проявления характера. Это было сродни Михаилу Чехову, как мы можем его себе представить по рассказам очевидцев и его научным трудам. Даль занимался поиском, говоря терминологией М. Чехова, атмосферы, присущей образу, исходящей от него.

Но вот репетиция окончена – одна, вторая, третья… Олег никогда не покидал репетиционный зал сразу после окончания работы: ведь надо еще что-то уточнить, обсудить, попробовать сыграть еще и еще раз тот или иной кусок.

Роль не давалась ему просто. Олег Даль был художник, которому, по-моему, ничего не давалось легко, его колоссальная требовательность к себе не допускала легкой жизни. Во время наших послерепетиционных разговоров, в менее официальной обстановке, иногда эта его требовательность к себе переходила в какое-то самоистязание, в какую-то катастрофически безнадежную неудовлетворенность собой. Причем происходило это как бы без всякой видимой причины… Но постепенно за всем этим раскрывалась глубокая боль, ощущение своей невысказанности, «невостребованности»… Слушать это было страшно!

Однажды я не выдержал и резко прервал его. Выслушав мой монолог, Олег улыбнулся и уже спокойно стал говорить о том, что ему теперь все можно, что не надо его врачевать – уже не поможет, что, в сущности, он не хочет больше ни сниматься, ни играть в театре, что его тяготят любые стены, любые обязательства… «Мне тесно везде!» – эта фраза врезалась мне в память. Было это в начале февраля 81-го, то есть за месяц до его кончины. А незадолго, как бы невзначай, он сказал на одной из репетиций: «Вот сыграю Ежова, если сыграю, конечно, и в июне уйду…»

Но до этого дело не дошло… Поэтому есть только факт его прихода в Малый театр, мотивы этого прихода останутся за скобками его жизни. Олег не рассказывал о причинах, побудивших его в «нелюбимый дом вернуться», как писал он в своем дневнике, где сохранилась запись его недвусмысленных, но парадоксальных впечатлений о Малом театре. Парадоксальных потому, что, с одной стороны, он был увлечен конкретной работой, а с другой стороны, не мог избавиться от своего иронического отношения к общему укладу театра…

В тот день мы долго еще с Олегом беседовали, но ни он, ни я, естественно, не возвращались к вышеупомянутому разговору. Олег вспоминал свою жизнь в «Современнике», расспрашивал меня об Андрее Тарковском, о нашей работе с ним над спектаклем «Гамлет», рассказывал о своей работе с А. Эфросом, о том, как мотался по театрам, даже в ленинградский Ленком залетел, как нигде не мог согреться, рассказывал с восторгом о съемках у Г. Козинцева в «Короле Лире», о фильме «Отпуск в сентябре» режиссера В. Мельникова, тогда еще не пропущенном на экран… Перед тем как нам разойтись, он заметил мне, тоже как бы невзначай: «Видишь, я чего-то мог, и еще совсем недавно, можно сказать, мог…» Словно он хотел мне что-то доказать про себя или подтвердить?.. Наконец, Олег часто говорил о смерти, рассказывал о своем безвременно ушедшем друге Владимире Высоцком…

Он находился в предельном человеческом состоянии…

Причины?..

В. Бочкарев, который учился с Далем одновременно в Щепкинском училище, передавая мне свои впечатления о студенте Дале, сказал: «Олег выделялся среди всех своим природным осознанием собственного „я“, ощущалась его исключительность, осознание своей значимости. Тогда, когда перед каждым в студенческие годы стоит, естественно, проблема познания профессии и поиск своего места в ней, для Даля такой проблемы, казалось, не существовало. Ему было все ясно про себя, в нем чувствовалась моцартовская легкость! Его действительно Бог поцеловал!»

Итак, причины?.. Откуда эта неприкаянность большого таланта, это трагическое скитальчество?..

Я знаю, что в инстанциях существовал список актеров, которых желательно не снимать в кино. Олег говорил мне, что его фамилия есть в этом списке, что он кому-то нежелателен… Одно это может убить Артиста, а не только сломать! Потому что смириться или приспособиться к такому невозможно!.. Часто бывает, что сложности, возникающие по независящим от тебя причинам, выливаются в отчаянную неудовлетворенность собой, человек теряет почву под ногами… И какая уж тут «звездная» болезнь?!

А ведь Олег Даль был подлинной звездой! Многие его работы захватывали настолько, что он становился властителем дум своего поколения. Жалко безумно, что некоторые его киноработы зрители увидели намного позже того времени, когда они родились, а «Женю, Женечку и „катюшу“» Владимира Мотыля до сих пор «хранят» в великой тайне, пустив в прокат лишь на короткое время третьим экраном!

Но несмотря ни на что, Даль до последней минуты своей жизни продолжал любить репетиции, любить творческий процесс. Он словно прятался в это время от своей потерянности, упаднического настроения. Во время репетиции его талант побеждал, он становился неистовым и трогательным творцом.

Долго мы не могли найти начало сцены в смысле его пластического выражения. Фома и Ежов – оба после хмельной гулянки. Фома спит на кушетке, потом просыпается. А как существует Ежов? Тоже спит – только на стуле или на полу, и Фома его будит? Нам казалось это неинтересным, банальным. Мы придумали два-три варианта начала, но не очень были ими довольны. Тогда решили временно пользоваться разными дежурными вариантами и ждать «озарения». Оно пришло, как всегда, неожиданно.

Обсуждая однажды очередную репетицию, я сравнил Ежова с драной кошкой и продолжал развивать свои «теории» до тех пор, пока не понял, что Олег меня давно уже не слушает. После того как я замолк, он таинственно прошипел: «Своей драной кошкой ты попал в точку начала. Если Ежов кошка, то он вначале под столом – именно как кошка забитая, – но не спит, а дремлет… И только Фома пошевелился на кушетке, Ежов – уже тут как тут». Крадучись, на цыпочках, Даль подошел к столу и сел под него, свернувшись в комочек…

Начало было найдено, и Олег, потирая руки, сказал, что теперь можно сыграть сцену абсолютно по-настоящему. Это было во второй половине февраля 1981 года. Олег собирался 1 марта на некоторое время отбыть в Киев на кинопробы, поэтому на следующую репетицию до его отъезда я попросил прийти Львова-Анохина, чтобы он посмотрел очередной этап работы. Никто из нас не мог себе представить, что эта репетиция станет последней репетицией Олега Даля.