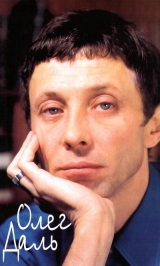

Текст книги "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания"

Автор книги: Вениамин Каверин

Соавторы: Эдвард Радзинский,Виктор Конецкий,Василий Аксенов,Людмила Гурченко,Михаил Анчаров,Валентин Гафт,Виктор Шкловский,Михаил Козаков,Татьяна Лутохина,Григорий Козинцев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)

Отступила трагедия сильных мира сего, и на первый план вышла трагедия одиночества художника, опередившего время, а поэтому непонятого. Однако в этом теле живет мощный дух. Проходящий солдат пнет его сапогом, а он поднимется, и над выгоревшим, разрушенным ненавистью миром поплывут нежные и светлые звуки его дудочки. Потому что художник жив своим искусством, даже если оно, по словам Козинцева, «загнано на псарню», даже если оно «с собачьим ошейником на шее».

Когда читаешь записи Козинцева о Шуте (хотя известно, что Григорий Михайлович делал их до встречи с актером), возникает ассоциативная связь с обликом и в первую очередь с пластикой Олега Даля. Его пластика могла быть по-мальчишески угловата, отвратительно резка и хладнокровна, изысканно-утонченна и по-кошачьи вкрадчива. В каждом образе она неповторима. Иногда пластическое решение идет вразрез с натурой, настроением персонажа, а иногда говорит о личности, характере, внутренней жизни без единого слова. Недаром В. Шкловский назвал Даля «человеком совершенного движения».

Так, Шут появился в тронном зале, в финальных эпизодах, где у него нет реплик. В этих сценах шекспировской трагедии он не участвует. Но Козинцеву жаль было расстаться с Далем – Шутом. Режиссер придумал специально для него несколько мизансцен, имея в виду его уникальную способность – выразительность любого движения, жеста, умение наполнить их необходимым смыслом.

Основа пластики Даля – музыкальность. С юных лет актер прекрасно пел. Начинал, как и многие его сверстники, в хоровом кружке Дома культуры. Однажды с ребятами разучивал песни сам И. Дунаевский. Обнаружив у юного хориста абсолютный слух и музыкальность, композитор поручил ему петь соло. Но Даль впоследствии считал себя прежде всего драматическим актером и свой дар «не продавал» ни на радио, ни на телевидение, ни на студии грамзаписи. На просьбу спеть, как правило, отвечал: «Я не пою».

Однако своих поющих героев любил озвучивать сам. Его голосом поют Иванушка-дурачок, Барыгин-Амурский из фильма «Не может быть», Солдатик из «Старой, старой сказки» и другие. И конечно же Шут в «Короле Лире».

Пел Даль как драматический актер. С помощью музыки он выводил своих героев из сухой прозы в область чистой поэзии.

Там, где видео– и звукоряд сливаются воедино, видно, как прочно соединены в таланте актера три важнейших компонента – музыка, поэзия и пластика. Музыкальность заложена в основе движения, в его подчиненности какой-то внутренней мелодии, которая слышна одному актеру, звучит внутри него. Она придает каждому жесту темп и ритм, интонационную и тембровую окраску. А связанная с поэзией, та же пластика приобретает эмоциональность и одухотворенность.

Актер владел всеми тремя компонентами в совершенстве. И может быть, поэтому, глядя на него, ощущаешь, что акт творчества происходит прямо у нас на глазах. Отсюда впечатление сиюминутности, импровизационности.

Пример такой импровизации – речитатив Шута в сцене у Гонерильи. Трагическая изысканность, надломленность пластики, воздушность и невесомость каждой фразы. А песня Шута родилась в прямом смысле из дыхания актера. Он сымпровизировал ее на съемке. Когда отснятый материал был показан Д. Шостаковичу, композитор сказал, что актер уже все спел, осталось только написать сопровождение. Оно звучит здесь очень тихо, проходя где-то на втором плане. И кажется, что Шут сочиняет свои песенки на ходу, играючи.

Считанное количество ролей довелось сыграть актеру, которые по драматургическому материалу равны масштабу его таланта и личности. В период творчества, связанный с последними годами работы в «Современнике» и приходом к Козинцеву, – две такие роли. Пепел и Шут. Общество и человек, единственность и значимость личности, ее судьба на фоне тех или иных общественно-социальных условий – мотив, неосознанно наметившийся в образе Дуленко, теперь уже прозвучал как тема. Даль проникся судьбой людей, стремившихся вырваться из плена обстоятельств, но поставленных этими обстоятельствами в безвыходное положение.

Такого Пепла и такого Шута в нашем искусстве еще не было. Победа была очевидной – художническое и исполнительское мастерство Олега Даля выходило на новую высоту. Правда, в отношении Пепла свидетельства его признания остались в основном устные: восхищались тогда, вспоминают до сих пор, но в рецензии на спектакль это не попало. Нет там даже имени актера. Что же касается Шута, то о нем все-таки писали (и у нас, и за рубежом), но очень мало. Только В. Шкловский, всегда остававшийся постоянным «рецензентом» Даля, откликнулся по-настоящему: «Помню Олега Даля в „Короле Лире“… Олег Даль переигрывал всех. Я помню его и понимаю Станиславского, который говорил, что короля играет и его свита. Понятно, почему в театре Шекспира Шуту давали волю импровизировать и платили дороже всех актеров…»

У Г. Козинцева было много планов, связанных с Далем. В записях по неосуществленным постановкам мы встречаем имя актера: Орландо в «Как вам это понравится», молодой человек в «Маленьких трагедиях», Пискарев в «Гоголиаде». Но этим планам осуществиться было не дано. 11 мая 1973 года Козинцев умер.

Как определить истоки того, что соединяло человека старшего поколения, своего рода живое воплощение истории кино, и молодого актера, берущего в своей жизни крутую вершину, проходящего проверку на прочность шекспировской драматургией?! Связь гораздо более прочная, чем по линии внешних соприкосновений, которых, к слову сказать, было не так уж много.

Актер не просто встретил своего режиссера. Формально Даль у Козинцева не учился, но мог считать себя его учеником. Свойственные мастеру сомнения, некий скепсис, недоверие к легким путям в искусстве – все это нашло отзвук в душе и мыслях его ученика. Вскоре после встречи с Козинцевым он начал вести дневник, а последние годы литературным творчеством занимался уже всерьез. Возникла потребность «выливаться» на бумагу. Выход был найден.

В 1979 году на встрече со зрителями Даль сказал: «Я все ищу, ищу, ищу и ищу чего-нибудь. Мне не хочется застаиваться…» Многократно повторенное «ищу» может быть приравнено к тому удивительному упорству, с которым он складывал свою судьбу вопреки времени и тому, что оно за собой влекло. «Ищу» – это и роли, и театры, и другие занятия, сопряженные с его основной профессией косвенно: он начал писать, рисовать, читать стихи… Призрак застоя буквально преследовал его.

Однажды из зала пришла записка: «У Вас не должно быть плохого настроения. Мы Вас все очень любим». Актер, усмехнувшись, ответил: «Спасибо вам, конечно, большое, но тут уж ничего не поделаешь. Позвольте мне в мои тридцать восемь лет оставаться таким, какой я есть. По крайней мере в жизни. В ролях-то я другой, а это главное». Настроение действительно было невеселым. Из очередного театра он ушел, многие его работы были отлучены от экрана. Да и всякое другое, что зрителям не объяснишь, а жаловаться он не любил.

Но главным было совсем не то, на чем он сделал акцепт. Программные слова были сказаны: «Оставаться таким, какой я есть». «Сохранить себя», «быть самим собой» – мысль, часто встречающаяся в записях Даля, письмах, дневнике.

А что значит «сохранить себя»?

Он принадлежал к редкому типу актеров: рядом с каждым героем, им рожденным, постоянно присутствует один и тот же образ – образ его самого. Личностные качества Даля все время находились в движении. Они не то чтобы менялись, а скорее углублялись. Внешне – юноша, а за этим – мужество и сила характера, непреклонная воля. Мягкая, обаятельная улыбка всегда как-то неожиданно разбивала суровость и замкнутость лица. Пластика приобретала все более сложные, образные формы. Поразительное чувство стиля и при этом умение решать множество задач одновременно: те, что требуют драматургия, режиссер и он сам. Силой своей индивидуальности Даль подчинял характер любого произведения, трактуя и определяя все его компоненты, приспосабливая их к нуждам своего образа. Все дело было в значительности личности. И вот настала пора, когда ее надо было сохранить.

Его взаимоотношения с кинематографом строились по принципу драматургия – режиссер – роль – актеры. Поэтому случайных или проходных ролей у Даля почти нет. Почти, потому что такие роли все-таки были. В кино довольно трудно предугадать конечный результат. Скажем, фильм «Земля Санникова». Ну кто же мог предположить, что получится в процессе «кинообработки» прекрасного романа Обручева? Актер взялся за роль с радостью: романтика, заманчивый мир таинственных приключений и волшебных открытий. Сценарий был хорош, да и актерская компания собралась замечательная – В. Дворжецкий, Ю. Назаров, Г. Вицин. Но открытия не получилось. Вышло дешевое и безвкусное шоу. Даль и Дворжецкий даже решили уйти с картины, но их уговорили довести работу до конца. Правда, потом режиссеры отыгрались на артисте. Раз за разом они и композитор заставляли Даля перезаписывать песни, которые поет его герой. Кончилось тем, что ему все это надоело; он сказал, что все уже спел и сыграл, и наотрез отказался что-либо переделывать. Песни в фильме озвучивал О. Анофриев, заменивший за кадром поющего актера. Профессиональные качества Даля всегда находились в непосредственной зависимости от его характера и способа существования в искусстве.

Приглашению на роль Хлестакова в фильме «Инкогнито из Петербурга» Даль сначала обрадовался, а потом призадумался. Когда он узнал, что на роль Городничего утвержден А. Папанов (которого он очень любил и ласково называл Папаня), чей режим актерского существования диктовал совсем иные художественные законы, то понял – ничего не получится. И отказался. А ведь как мечтал: «Хлестаков – сыграть и умереть!»

«Экипаж». Прочитав сценарий, Даль сразу сказал, что ему тут делать нечего. Режиссер настаивал. Актер вынужден был пойти на уступки и начал сниматься в роли Скворцова. Мучение длилось две недели. После этого режиссер и актер расстались по взаимной договоренности.

Иногда бывало и так: сценарий хороший, роль необычная, режиссер интересный. Однако еще в предварительной беседе с режиссером Э. Рязановым Даль сообразил, что для главной роли в сценарии «Ирония судьбы, или С легким паром» он не подходит по возрасту, о чем тут же и сообщил Рязанову. Последний все же вызвал актера на пробу. Показался Даль хорошо – проба прошла очень весело. Но Рязанов понял, что Даль был прав.

«Тиль». Сохранились фотографии проб. Конечно, Даля заинтересовал этот удивительный герой. Когда же он понял, что перенесению на экран подлежит каждая буква романа Де Костера, то заскучал. Как известно, Даль в этом фильме не снимался.

Что касается театра, тут требования предъявлялись и к режиссерам, и к ролям, и в первую очередь к театру в целом. Он искал свой театр. География этих поисков довольно широкая.

Расставшись с Ефремовым, Даль уезжает в Ленинград, в Театр имени Ленинского комсомола. В 1973 году Г. Волчек пригласила его вернуться в «Современник», где он проработал до марта 1976 года. В 1977 году Даль после разговора с режиссером А. Эфросом пришел в Театр на Малой Бронной, где оставался неполных два сезона. В Малый театр он попал в середине 1980 года, пробыл здесь до самой своей ранней смерти и ничего сделать фактически не успел.

В 1971 году, бывшие «современниковцы», перешедшие во МХАТ, усиленно зазывали Даля на роль Пушкина в «Медной бабушке» Л. Зорина. Ефремов не возражал. Актер приступил к работе, репетировал прекрасно, а потом вдруг, как показалось многим, исчез. На самом деле совсем не вдруг.

Сыграть Пушкина плохо нельзя, невозможно. Да он бы и не смог, не позволил себе. Но даже великолепно созданный образ в посредственном спектакле (который в конечном итоге и получился, несмотря на то, что Пушкина сыграл сам Ефремов) для актера тоже немыслим. Лучше уж уголовник Косов в теледетективе «Золотая мина» – потери меньше.

В ленинградском Лейкоме на протяжении двух сезонов Даль только и делал, что сражался с двумя Двойниковыми из пьесы А. Арбузова «Выбор» – с положительным из первого акта и отрицательным из второго. В пьесе А. Арбузова однозначность была задана изначально как некая драматургическая условность. Два пути, по которым пошел бы или мог пойти герой-ученый – путь честного и бескомпромиссного служения науке или, наоборот, благополучия, успокоенности и обывательского бытия, – лежали в основе пьесы как два жизненных итога. Две крайности преподносились зрителю для сравнения и вывода, который он должен был сделать сам. Перед героем Даля такой проблемы не стояло. Свой выбор он делал где-то за пределами пьесы.

Актер пытался внести в образ некоторую противоречивость, хотя понимал, что тем самым ломается вся конструкция. Но если во втором Двойникове, в его нравственном падении, элемент терзаний и сомнений, тревоги и наигранного спокойствия, прикрывающего неуверенность в себе, был к месту, то что делать с первым, благообразным Двойниковым, он не знал. И ужасно раздражался. Однако терпел в надежде на перспективу – маячил «Макбет». Когда же понял, что этим мечтам не бывать, ушел из театра.

В «Современнике» с ролями поначалу было все в порядке. Эгьючик в «Двенадцатой ночи», Балалайкин в пьесе по произведениям Салтыкова-Щедрина, Камаев в «Провинциальных анекдотах», Борис в «Вечно живых». За три сезона совсем неплохо. Но для Олега Даля сыграно – значит пройденный этап. «Летосчисление» начиналось каждый раз заново. Затем возник «производственный» спектакль «Погода на завтра», от которого актер отказался, затем Петя Трофимов в «Вишневом саде», от которого он отказался тоже. В результате Далю пришлось уйти из театра.

По случайности оба ухода из «Современника» совпали с назначением на чеховские роли. Первый раз – Треплев, второй – Петя Трофимов. В конце 60-х годов к «Чайке» сильно не лежала душа: классика хороша тогда, когда она вовремя, считал актер. Из Трофимова же, как и из Беляева в «Месяце в деревне», он полагал, что уже вырос. Беляева все же пришлось сыграть. Только самому Далю было известно, чего ему стоили подобные компромиссы. Каждый вызывал недовольство не только и не столько тем, кто навязывал его, а главным образом собой. Правда, в Театр на Малой Бронной он пришел не на роль Беляева, а к режиссеру А. Эфросу.

Они давно следили за работой друг друга. Но встретились в искусстве далеко не сразу, словно приглядываясь один к другому, пытаясь предугадать, что может им дать подобная встреча. Она была очень удачной на телевидении («По страницам журнала Печорина») и в кино («В четверг и больше никогда»). Однако не сложилась в театре.

Они были разными и в то же время во многом похожими людьми. Эфрос, мягкий, внешне спокойный, внутренне стремился войти в необходимый контакт с теми, с кем должен был работать. Даль же этот контакт устанавливал только на сцене и в кадре. Оба были по-разному закрытыми людьми и в то же время по-детски ранимы, трогательны в своих обидах и потрясениях, когда взаимопонимание не приходило.

Мучившийся оттого, что не всегда замысел становится воплощением, – Эфрос; и мучительно изнывающий оттого, что зачастую нечего воплощать, – Даль. Оба торопили себя. Как заклинание в книге Эфроса «Профессия – режиссер»: успеть, успеть, успеть. Сделать, сделать, сделать – проходит рефреном через все записи Даля.

Режиссер конечно же хотел и собирался работать с Далем. Но Даль ждать не умел и не скрывал этого. Когда однажды, в очередной раз, он сказал режиссеру, что уйдет из театра, тот спросил его: «А как же „Гамлет“?» – на что Даль ответил: «Вы хотите сказать „Офелия“?» Два года, проведенные на Малой Бронной, казались ему потерянными: Беляева он не любил; следователя из «Веранды в лесу» не любил еще больше.

Только к концу второго сезона возник главный герой в замечательной пьесе Э. Радзинского «Продолжение Дон Жуана». Работа увлекла, приносила радость, несмотря на некоторые расхождения с Любшиным, исполнявшим роль Лепорелло. Но внезапно, не закончив работу, Эфрос уехал ставить спектакль в Америку. А Даль был назначен на роль Лунина в спектакле «Лунин, или Смерть Жака» в постановке А. Дунаева. Роль была «его» – не то слово. Но почувствовав через некоторое время, что дело грозит стать очередной «авантюрой» (любимое слово Даля, означавшее замысел, который становился или мог стать неадекватным задуманному), он ушел из этого театра.

Были у актера претензии и чисто профессионального порядка.

Даль, обладавший четким режиссерским видением, привык, что зачастую сквозную линию жизни персонажа приходилось выстраивать себе самому. Вначале на съемках у Эфроса в фильме «В четверг и больше никогда» ему показалось, что так было и здесь. Но позднее, посмотрев материал, он признался в дневнике, что режиссер приложил к фильму свою властную руку. Актеру, считавшему кино искусством режиссерским, это понравилось.

Другое дело в театре. Эфрос, очень тщательно готовившийся к каждой постановке, многое прорабатывал заранее и приходил на первую репетицию, «в голове играя премьеру», как говаривал Даль. Актеру это мешало. Режиссер знал, что делать, а он-то – еще нет. Ему был важен и необходим сам процесс, все должно было рождаться сейчас, сиюминутно, во взаимном действии. Именно этого как раз и не хватало. Актера также раздражало, что на репетициях все время появлялись посторонние. В общем, не сложилось.

Хорошо, если после очередного разрыва обходилось без последствий, как с Эфросом. Но чаще всего безнаказанно это не проходило. Так, отказ от фильма «Экипаж» повлек за собой травлю Даля заведующим актерским отделом «Мосфильма» и применение негласного приказа, практиковавшегося в то время. Далю запретили сниматься на студии в течение трех лет: или будешь играть что дают, или не будешь сниматься вообще.

Что же касается театра, то тут все было иначе: любой был бы рад видеть Даля в своих стенах. Артист же к концу 70-х годов на часто повторяющийся зрительский вопрос: «В каком театре хотелось бы работать?» – отвечал коротко: «Ни в каком». Но такой ответ мало кого удовлетворял. И тогда шли письма.

«Вы должны Быть для Театра, ибо с потерей Вас театр потеряет Многое…»

«Не захотели Вы почему-то играть в ленинградском театре. Видимо, на это у Вас свои причины. Неужели Вы предпочли театру кино?!»

«Олег, Вам обязательно играть в театре».

«Почему все говорят, что Вы собираетесь покинуть театр. Вы в театре можете сделать больше, чем в кино».

И так далее.

Артист Даль тоже не мыслил своей жизни вне театра. Но своего театра так и не нашел. И чем дальше, тем больше убеждался, что в том виде, в каком театр существовал тогда – без поиска, без эксперимента, – он будет неминуемо умирать. Театральный застой, о котором заговорили значительно позднее, в конце 80-х, актер почувствовал гораздо раньше. Долгие годы он носил в себе мечту, которая виделась как один из возможных выходов из создавшегося положения, – театр, собирающийся ради одного спектакля, свободный театр. Артисты репетируют в течение некоторого периода, а потом играют и разбегаются, чтобы собраться уже для другого дела, в другом составе. Очень часто он говорил об этом вслух, но в глубине души, видимо, сознавал, что это не более чем мечта.

Подобно своим Пеплу и Шуту, он ничего не мог изменить. Единственное, что он мог, – выбирать роли и театры или, играя что-то по необходимости, играть так, как подсказывала совесть. Плоды такого саморуководства своей судьбы в искусстве возвращались актеру в новых художнических взлетах. Все реже он попадал в «авантюры». Этой внутренней свободы и независимости ему не прощали руководящие – как творческие, так и административные – работники, чувствовавшие противостояние актера. Именно так, «сверху», и рождались разговоры о резкости и неуживчивости его характера. А уж об его уходах из театров просто ходили легенды.

Судили и рядили: мания величия. Что ему надо – театры приглашают, роли дают, а он все недоволен. Но актеру этого было мало. На начальство он внимания, в общем, не обращал. Непонимание коллег ранило гораздо больше. Даль в таких случаях ничего не пытался объяснить. Молча уходил, спиной ощущая на себе неодобрительные взгляды. Замыкался в себе.

…Интересно, вспоминал ли он работу в «Жене, Женечке и „катюше“»? В перерывах между съемками ставились столы прямо здесь же, на натуре, под городом Калининградом, и вся группа обедала «чем Бог послал». Центром всей этой компании, так сказать «героями дня», были М. Кокшенов и О. Даль – непрерывная словесная пикировка, переброс остротами, от которых присутствующие смеялись до колик.

…Или Усть-Нарву, съемки «Короля Лира». Елизавета Даль рассказывала, как иногда гостиницы оглашались фантастическими звукоподражаниями: строчили автоматы, взрывались бомбы, стонали раненые. Все это сопровождалось почти реальным стуком падающих «замертво» тел. В ночных буйствах участвовали Ю. Ярвет, Р. Адомайтис и О. Даль. Они отдавались игре в войну со всей верой в предлагаемые обстоятельства, на какую только были способны. В конце концов из чьей-нибудь двери высовывалась голова и разошедшиеся игроки разбегались по номерам.

…На гастролях Театра на Малой Бронной в Шотландии англичане долго благодарили актеров за данный Далем концерт. Он на всем протяжении пути из города Эра – родины Р. Бернса – обратно в Эдинбург пел русские народные песни. Свои же дивились, откуда знает – ну мелодии ладно, но тексты!..

После премьеры «Месяца в деревне» Эфрос по давней театральной традиции надписал Далю афишу. Помимо полагающихся в таких случаях поздравлений в нем была дана точная характеристика натуры актера – «смесь жирафенка с пантерой». В нем действительно как будто уживалось множество разных характеров, и все они прекрасно ладили между собой.

Но с годами тот, который был способен на всевозможные эскапады, розыгрыши, шутки, уступал место человеку необщительному, замкнутому, сдержанному. Круг друзей и знакомых заметно сужался, лишь к немногим близким ему по «группе крови» людям он сохранял дружеское расположение. Однако общаться даже с ними становилось мучительно – чем дальше, тем больше: и нехватка времени, и отсутствие радостей, а делиться неприятностями не хотелось – у всех их было предостаточно. Потому-то желания «почудить» хватало с некоторых пор только для дома. С одним лишь Виктором Борисовичем Шкловским удалось сохранить радость и легкость в дружеской беседе. Даже находясь в компании, они переглядывались и посмеивались о чем-то понятном им одним.

Вокруг актера постоянно существовала некая атмосфера одиночества. С годами ее ощущали не только близкие люди, но и совершенно не посвященные в трудности судьбы Даля. Состояние актера сказывалось и в его работе. У многих из его героев не складываются отношения с окружающим миром. Происходит это в силу различных причин, но главное, они строго охраняют свой внутренний мир от окружающих. Их душевная изоляция настолько «герметична», что переходит грань допустимого даже в самом элементарном общении с людьми. Их поведение, их облик исключают возможность любых контактов. Эти фигуры у Даля трагически одиноки; их взгляд обострен и чуток, всему и всем они знают цену, но и без людей не могут.

Эти черты есть и в Печорине, и в Лаевском, и в Сергее из фильма «В четверг и больше никогда», и в Зилове. Резок, нетерпим, даже жесток герой фильма «Обыкновенная Арктика» Антон Семенович. Все человеческое в нем задавлено обстановкой 1937 года, который, как глухая, мрачная сила, все время стоит за спиной у актера. Но помимо этого Даль сохраняет ощущение и какой-то личной трагедии, которую его персонаж несет в себе, ни с кем не делясь. Возвращают его к нормальной жизни люди.

«В своих ролях-то я другой…» – сказал Даль. Во многих ролях он и правда был другим, для многих неожиданным. Это относится прежде всего к его комедийным персонажам. Комедия была и возможностью «отлиться» в новую форму, и необходимостью дать выход накопившейся энергии. Словно освобождаясь от какого-то тяжкого груза, он давал себе здесь полную волю. Актер откровенно «безобразничал», обнаруживая скрытого в гнетущем однообразии будней от посторонних глаз «большого ребенка».

Он никогда не «работал на публику», а стремился почувствовать себя в необычных веселых коллизиях, увлечься ими и заразить этой увлеченностью других, будь то партнеры или зрители. Он звал за собой, но никогда ни на чем не настаивал: кто хотел – шел сам.

В любом комедийном жанре – в лирико-философской сатире «Приключения принца Флоризеля», комедии положений «Ночь ошибок», эксцентриаде «Не может быть» или в гротеске шекспировской «Двенадцатой ночи» – он чувствовал себя совершенно свободно. Каскады юмора, разнообразие форм и ритмов, пластическое многообразие – арсенал, который далеко не исчерпывает используемые актером средства. Все черты своих персонажей он утрирует, доводя иногда почти до абсурда, но не окарикатуривает. Скорее это добродушный и обаятельный шарж, и в нем что-то от великодушной серьезности, которую испытывают взрослые к ребенку.

В этот свой мир, талантливый мир театрализованного представления, Олег Даль пускал всех настолько же охотно, насколько непреклонно закрывал мир своих сокровенных мыслей и чувств.

И глядя на то, как счастливо-весело «хулиганит» Даль в своих Барыгиных-Амурских, Флоризелях, Марлоу, Эгьючиках, вспоминается его герой совсем другого плана – Антон Семенович из все той же «Обыкновенной Арктики». В финальной сцене он, оставшись один, подходит к своей канарейке и вдруг… подмигивает ей. Человек ожил, разбита стена, отгораживающая его от мира. Но одновременно он все же закрыт – право на внутреннюю жизнь осталось за ним. Вместе со своим героем и актер утверждал свое право на свободу быть самим собой и независимость как непременное условие полноценной жизни художника.

Из книги Козинцева «Глубокий экран»:

«Не просто говорить о „своей теме“… Внутренний мир не напоминает пустого помещения гостиницы, где прописываются на время образы авторов, как коечные жильцы, чтобы завтра, отбыв в неизвестном направлении, уступить место новым постояльцам. Без пристрастия к определенным явлениям, любви к одним и ненависти к другим нельзя работать, да и жить, вероятно, бесцельно».

Точнее определения не найти. И как будто о Дале. О своей теме он, правда, никогда не говорил, но жил с пристрастием, испытывая и любовь и ненависть. Лишь однажды в дневнике актера промелькнуло: он сделал то, что хотел сделать, и открыл проблему. Видимо, ко времени съемок у Эфроса актер достаточно четко тему для себя сформулировал. А вот как – этого он нам не оставил.

Но несмотря даже на всю зашифрованность дневниковой записи, есть возможность ухватиться за ниточку и раскрутить эту загадку. Тема все-таки была. Актер не только не обозначил ее в дневнике, но и вообще говорил о себе так: «Мне хочется думать, что я актер разнообразный. Наработано мною много разного всякого, и думается мне, что и могу я сделать много разного всякого…» Это тоже было правдой (оценка Далем собственных возможностей и результатов работы, как правило, объективна). Ни под какие традиционные каноны его талант подвести нельзя. Более того, он сам эти каноны ломал, меняя привычные представления об актерском самовыражении (недаром многие причисляли его то к одной, то к другой театральной школе), меняя и представления о жанрах.

Даль мог свободно работать в любом жанре. Но он повторял: «Чистых жанров не бывает», – и сплавлял в одном образе вещи самые разнообразные. Героев своей темы, героев драматических, он сыграл в жанре драмы, соединенной с высокой трагедией.

Даль все время занимался поисками в своей профессии – теоретизировал в дневнике, пробовал привести в систему собственные ощущения, размышлял над актерским существованием в пространстве сцены и кадра. Но все эти поиски в конечном итоге были направлены к одному – к наибольшей ясности и пониманию того разговора, который он решил вести с экрана. Все, что чувствовал, переживал, чем болел актер, входило в этот разговор.

Однако общение со зрителем было сильно затруднено. Эпоха, которую назовут впоследствии «эпохой застоя», утверждалась во всем. Для того чтобы заглушить голос общественного мнения, надо было сделать так, чтобы этого голоса как бы и не существовало вовсе. Планомерно в течение многих лет людей отучали мыслить и поступать самостоятельно. Редко что-то смелое и талантливое просачивалось сквозь воздвигнутую систему запретов. Закрывались художественные выставки, не выпускались спектакли, прочно укладывались «на полку» фильмы. Художникам не давали работать. Изъятию подлежали многие идеи и проблемы. Зато серость от искусства, быстро приноровившаяся к новым условиям, занимала главенствующие места. Вовсю неистовствовали чиновники всех мастей. Все громче и громче звучали победные марши несуществующим победам и достижениям. Плоды такого руководства духовной жизнью общества не замедлили дать знать о себе.

Какую пользу приносило «искусство», или, вернее, что от него осталось в 70-е годы, актер видел на каждом шагу. А главное, видел, как бездуховная жизнь отражалась на людях и особенно на его сверстниках. Это поколение потом назвали «потерянным». Радужные надежды сменились утраченными иллюзиями, колоссальная действенная потенция – абсолютным бессилием, огромные творческие возможности большей частью остались нереализованными. Одни пришли к полному опустошению, потере веры, другие – к сделке с совестью, третьи забились в свои норы. Многие из этих состояний актер пережил сам, многие наблюдал со стороны. На его глазах ломались характеры, судьбы, жизни. Да, многим пришлось нелегко – им, привыкшим свободно выражать себя, мыслить, спорить, очертя голову бросаться в драку, отстаивая свои убеждения. Но был и другой путь, были и другие примеры.

Все дело было в выборе. Сделал его и Олег Даль.

Он пошел с той немногочисленной частью художников, которые рвали сердца, душу, нервы в противостоянии, в противоборстве, в противопоставлении. И надрывались. Но говорить он будет о других – о тех, кто не смог найти верной дороги. Они-то и станут «темой Олега Даля».

Думается, все началось тогда, когда М. Козаков пригласил Даля на роль Хосе Альба в свой телеспектакль «Удар рога» по пьесе А. Састрэ. Образ, ставший своего рода прелюдией к теме. Она тогда еще не определилась, но образ родился как нечто глубоко личное. Козаков вспоминал, что Даль пришел к нему с предложениями, которые были приняты режиссером. История матадора, захваченного обществом наживы, потерявшего себя и трагически поздно пришедшего к прозрению, давала основания для широких обобщений и наводила на размышления. Может быть, вспомнился его первый герой, Алик Крамер?! И актер утвердил свое авторство в создании этого образа, положив начало своему авторскому кинематографу.