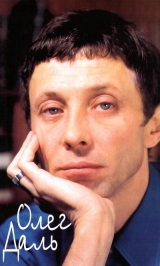

Текст книги "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания"

Автор книги: Вениамин Каверин

Соавторы: Эдвард Радзинский,Виктор Конецкий,Василий Аксенов,Людмила Гурченко,Михаил Анчаров,Валентин Гафт,Виктор Шкловский,Михаил Козаков,Татьяна Лутохина,Григорий Козинцев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)

Я не буду поэтому пытаться начать с общих характеристик Даля-человека или Даля-артиста. Я попробую, насколько смогу, подробно описать одну его работу, свидетелем и соучастником которой я был.

В 1975 году на «Ленфильме» был запущен в производство двухсерийный телевизионный фильм «Обыкновенная Арктика» по рассказам Бориса Леонтьевича Горбатова. Сценарий Константина Симонова, постановка Алексея Симонова. Сознательно подчеркиваю это обстоятельство потому, что, во-первых, без него мне, московскому начинающему режиссеру, едва ли дали бы эту двухсерийную постановку в Ленинграде, а во-вторых, участие в работе К. Симонова имело непосредственное отношение к приглашению Олега на главную роль в этом фильме.

Здесь мне придется хотя бы в общих чертах рассказать про «Обыкновенную Арктику» Горбатова. Без этого многое в дальнейшем будет непонятно, в том числе и причина, по которой именно роль Даля я считал и считаю в этой картине главной, хотя она вполне соизмерима с восьмью остальными главными ролями, в которых были заняты не менее чем Олег известные артисты: Ролан Быков, Виктор Павлов, Олег Анофриев и другие.

Эти рассказы Горбатова я любил с детства. В них я ощущал неразрывность романтики и человеческих отношений, сильные характеры, естественную, как мне казалось в детстве, неизбежность победы добра над злом. Я и лично был знаком с Борисом Леонтьевичем, и даже, несмотря на разницу в возрасте, имел случай поспорить с ним и выспорить перочинный ножик на трибуне московского стадиона «Динамо», когда его любимый «Шахтер» (Сталино) проиграл моему любимому ЦДКА.

Став постарше, я продолжал любить эти рассказы, и теперь к их по-прежнему очевидным для меня достоинствам добавлялось знание того, что они были написаны человеком, уволенным из газеты «Правда», едва ли не исключенным из партии, потому что два его брата – крупные партийные и комсомольские работники Донбасса – исчезли из жизни как «враги народа». И написаны именно в то время, когда собственная его судьба по вполне понятным причинам, казалось, висела на волоске. Для меня это только подтверждало непритворность авторского чувства.

И наконец, взявшись за эти рассказы с целью воспроизвести их на телевизионном экране, я обнаружил, к собственной радости, что под романтически-энтузиастическим писательским флером виден жесткий взгляд журналиста, есть точность беспощадных деталей, есть силовые поля подлинных характеров, есть правда, иногда нарушаемая благостностью описаний или концовок. Я имел к тому времени право судить об этом хотя бы потому, что прозимовал на полюсе холода не одну, как Горбатов, а две зимы.

Замечательно свойство человеческой памяти сохранять лучшее и топить в себе худшее, что с нами было, но как часто по-браконьерски мы, авторы книг, фильмов, картин, с этим свойством обращаемся. Неизвлечение объективного опыта – худшее браконьерство по отношению к собственной истории. Даже самая привлекательная для нас часть правды оказывается недейственной, нежизнеспособной для будущего.

В нашем представлении об Арктике 30-х годов был и существует по сию пору этот проклятый перекос. И если в 30-е годы фильм «Семеро смелых» был, наверное, духовно питателен, то в 70-е фильм, сделанный на том же материале, обязан воспроизвести что-то более существенное, чем романтическая борьба со стихией, являющаяся основой духовной сплоченности тех, кто эту борьбу ведет. Например, самое простое: каким трудным было человеческое существование в этих невероятных обстоятельствах!

Фильм «Обыкновенная Арктика», в частности, и об этом. Основное обстоятельство сюжета – пять дней пурги, начавшейся сразу после прибытия на арктическую стройку нового начальника. Время действия – 1935 год. Сразу после челюскинцев и непосредственно перед папанинцами, чтобы не вступать в полемику с официальной романтикой.

Можно сказать, что эта картина о героическом строительстве. Можно сказать, что эта картина о том, как на стройку, находящуюся в прорыве, прибывает новый руководитель. Вообще, пользуясь языком аннотаций, можно выделить из этой, как и из любой другой картины, какую-нибудь сюжетную или социальную струну и, не будучи Паганини, сыграть на ней коротенько и доходчиво «основную тему» вещи. Но даже при самом лапидарном изложении движущей силой сюжета будет приезд нового начальника, человека малознакомого с условиями Арктики, проштрафившегося где-то на «материке», как принято выражаться в наиболее отдаленных от центра районах, резкого, малообщительного, для которого понятия «дело» и «человек» сходятся только в том диалектическом единстве, когда первое является целью, а второе – средством. Я пишу все это и с трудом выбираю слова и характеристики, которые подходили бы к этой роли в ее додалевский период. Потому что и сразу после картины, и тем более теперь, десять лет спустя после ее выхода, мне трудно разделить то, что было придумано изначально, от того, что состоялось в роли с приходом Даля. А надо бы, потому что первоначально, до проб, сама мысль о его участии казалась, мягко говоря, еретической многим и отчасти даже мне самому.

– Попробуй Даля, – сказал мне отец.

– Даля?!

Прекрасного мальчика нашего кинематографа, обаятельного даже в гневе, в разнузданности; тонкого, ювелирно владеющего всеми оттенками палитры своей вечной юности? Ну, не так красиво я тогда рассуждал, но что-то подобное этому проносилось в голове. И в то же время я удержался от спора. Во-первых, потому, что одно, еще более крамольное предложение старшего Симонова уже стало великолепной реальностью в «Живых и мертвых»: Папанов – Серпилин, это была именно его идея. А во-вторых… Во-вторых, было что-то в столь хорошо мне знакомом Дале, что никогда не позволяло общаться с ним на полном «коротке», какой-то всегда присутствовавший или угадываемый холодок, какая-то иногда явственней, иногда туманней ощущаемая запертая на замки комната в столь, казалось бы, открытой, даже распахнутой квартире его жизни.

Чтобы не упустить эту мысль, выскажу сразу: может, потому он так свободно и неразборчиво (особенно поначалу) распахивал наружные двери, что сам знал и помнил в себе эту тайную, почти для всех закрытую комнату.

В тот год Олег не работал в театре, жил в перерыве между съемками в разных картинах на даче у Шкловских в Переделкине. Туда я ему и привез сценарий. Мы недолго поговорили и расстались, как мне показалось, более далекими, чем до разговора.

Что я имею в виду?

Трудно впервые снимать хорошо знакомых актеров. И еще труднее впервые сниматься у режиссера, который до того знаком тебе как собеседник, приятель, собутыльник, наконец. Трудно вводить в установившиеся отношения совершенно новое измерение, каким является совместная работа. Для меня, отдавшего сценарий, Даль сразу стал экзаменатором, что ли. А для Даля? Наше давнее знакомство как бы заранее обязывало его к снисходительности, лишало возможности резкого суждения, затрудняло отказ. Словом, не знаю, как он, а я два дня прожил трудно.

Потом позвонил Даль.

Олег вообще любил по вопросам кинематографа высказываться лапидарно и по возможности афористично, чего, как правило, не допускал в разговорах о театре. Одно из его любимых рассуждений того года было такое:

– Кино надо снимать по-американски. Приходит джентльмен домой, снял шляпу – кинул – хлоп – она на вешалке. В другой раз приходит – кинул – она на вешалке. В третий раз – бац – шляпа мимо – все ясно – что-то случилось – ничего играть не надо.

Так вот, позвонил Даль, и я услышал примерно следующее:

– Представляешь: он в буденовке. Он ее так и не снял с самой гражданской, в ней и в Арктику приехал. Мороз, пурга, а он в буденовке и в шинели со споротыми «разговорами» – и ничего играть не надо. Ясно, кто он и откуда.

У меня сохранилась эта фотопроба. Буденовка, шинель и очки. Круглые, в тоненькой оправе, такие бабушкины, нелепые очечки. Потом в роли крайности ушли, вместо кавалерийской шинели – морская офицерская, но такая же тяжелая, до пят, и не буденовка, а непонятно откуда взявшийся летный шлем, делавший и без того небольшую голову Даля крохотной, похожей на фигу. А очечки остались, злые и нелепые, те самые, сразу на фотопробе найденные.

В общем, Далю сценарий понравился и роль тоже. Сомнений относительно себя в этой роли у него не помню. Помню только, он сказал: «Снимать-то где? На „Ленфильме“? На „Ленфильме“ меня утвердят». У него тогда, после «Земли Санникова», был какой-то конфликт с «Мосфильмом».

Так мы начали работать вместе. Удивительно, но я не помню сейчас нашей кинопробы. После фотопробы он сразу является мне уже в роли на первых съемках в Лисьем Носу, сосредоточенный, жестковатый, не по-далевски редко улыбающийся.

Он вошел в роль сразу и сидел в ней крепко, уверенно, как опытный кавалерист в седле. Стратегия роли, после того как мы ее оговорили и выяснили, что существенных разногласий у нас нет, была его собственным делом, и лишь тактические причинно-следственные связи внутри отдельных эпизодов уточнялись коротко и по ходу дела. Мне нечему было научить Олега. По ходу съемок – а шли они долго и мучительно на льду Финского залива, в Кеми, на берегу Белого моря, в Амдерме, в заброшенном поселке радиоцентра и, наконец, в павильонах в Ленинграде – мне оставалось учиться у него. Он в своем деле был куда больший профессионал, чем я в своем, да и в моем, режиссерском деле, особенно в той его части, которая именуется работой с актером, мог дать мне немалую фору. Олег был, пожалуй, самым выдающимся профессионалом, с каким мне довелось работать, хотя я видел и блистательно спланированные импровизации Ролана Быкова, и мучительное самоедство Валентина Гафта, и филигранную выстроенность работы Сергея Юрского, и многих других замечательных мастеров. Но именно Олега я вспоминаю первым, когда приходится размышлять и говорить о профессии актера.

Риск – основа всякой художественной профессии. Но если любой из художников рискует своим авторитетом, славой, репутацией и всем, что следует за потерей оных, то актер, будучи и художником, и материалом, рискует собой, человеческим в себе в самом прямом смысле. Все мы в меру отпущенного нам самосознания знаем свои человеческие достоинства и пороки, и если естественное для интеллигента стремление к самоусовершенствованию не подавляется нами или обстоятельствами, мы стараемся избавиться от худшего в себе совсем или по крайней мере намертво затянуть любые клапаны, через которые, как мы знаем по опыту, оно может прорваться наружу. Актер все – и лучшее и худшее – обязан держать открытым, готовым к использованию в той мере, в какой этого потребует от него роль. Невостребованное, оно кипит в актере и… выкипает и взрывается, и летят к черту жизни, а не роли и репутации. Мучительнейшее и неизбежное для истинного артиста обстоятельство его профессии. И чем честнее, чище, трепетней относится к своей профессии актер, тем более опасную «гремучую в двадцать жал змею двухметроворостую» носит он в себе каждодневно, а в самых заурядных обстоятельствах быта – особенно.

Амдерма, засыпанная двухметровым предвесенним снегом. Неуютность, какая-то нечистая пустынность аэродрома. И по летному полю, нелепо выбрасывая длинные худые ноги, от только что приземлившегося военного вертолета бежит Даль, пытаясь наподдать уворачивающемуся от него полнотелому директору картины. Даже издали сцена не смешна, потому что исполнена какой-то беспомощной ярости, не говоря уж об общей неприглядности ее.

Рейсовый самолет, в котором летел Даль, застрял из-за погоды на полдороге, а потом и вовсе изменил маршрут. Олег два дня не мог выбраться, чудом, своей известностью и обаянием выклянчил какой-то попутный рейс, чтоб доставили. А мы за эти два дня судьбой Даля не озаботились, как он там устроился, не поинтересовались, для доставки его в Амдерму палец о палец не ударили. По-российски, как водится, на авось: «Доберется – куда же денется». И вот…

Неприятно вспоминать. А вспоминаю. И довольно часто. И то, как дня три боялся к Олегу подходить, старался общаться только через Лизу, его жену, которая всю ношу Олегового негодования и ярости приняла в эти дни на себя. Но каждый день мы встречались на съемочной площадке и работали. Как? Да нормально. И через круглые стекляшки очков прибывшего начальника выплескивалась тоскливая ярость человека, попавшего в западню, где у него есть только один выбор: победить или умереть.

В этой неприглядной истории проявилось еще одно важное качество отношения Олега к профессии артиста, к его социальному и человеческому статусу, к его положению в съемочной группе. Даль был профессионалом и требовал к своей профессии соответствующего уважения. Мало кого на моей памяти так боялись директора картин. Я не помню, чтобы его требовательность была чрезмерной, нет, но ни одного, до болезненности, до мелочи, ни одного случая недостаточного уважения к себе, к своим потребностям Олег не терпел. В этом был, пожалуй, даже вызов. Далю нельзя было не вовремя заплатить деньги, Далю нельзя было взять билет на неудобный поезд или в неудобный вагон. Но зато на съемочной площадке никогда не приходилось думать о том, чтобы заменить его дублером; никогда я не слышал ни слова об усталости, неготовности, отсутствии необходимого вдохновения или чего-то в этом духе. Даль всегда был здесь и готов. Кто-то из моих коллег, может быть, и не согласится со мной и вспомнит иные обстоятельства работы с Олегом. Но я видел его таким. О таком и пишу.

Когда по ходу роли начальник опускался в водолазном костюме в ледяную воду, чтобы проверить правильность донной отсыпки – основы будущего причала, я с большим трудом уговорил Олега не лезть в воду самому, тем более что по роли в этом не было необходимости, а огромный пучеглазый водолазный шлем, как его ни снимай, не давал возможности увидеть, чья голова находится внутри. Но даже, не влезая в воду, необязательные для съемки свинцовые грузы он заставил надеть на себя. Ему это было нужно для самоощущения. А когда понадобилось снять план, где начальник долго стоит в одиночестве, глядя на унылую панораму строительства, это «долго» могло возникнуть только из фактуры снега на его шинели, так вот Олег во время съемок чужих кадров ни на минуту не отлучился, не шел погреться – ждал, пока метущая по Финскому заливу поземка отфактурит его шинель, заковав в ледяную броню. И только после этого вошел в кадр.

Что за человека он играл? Пепелище, где почти выгорели все «хорошо» и «плохо» и существуют только понятия пользы и вреда. Нравственность инженерную: соответствие параметров техническим условиям и проектной документации. Высокое напряжение, волю и единственную корысть – сделать дело. Все это было сыграно в такой высокой концентрации, что нам пришлось, оправдывая ее, доснять эпизод в самое начало картины, где нашему начальнику его начальник, отправляющий его на ликвидацию прорыва в строительстве, недвусмысленно говорит, что в случае неудачи «стружку с него снимут вместе с партийным билетом». И при всем этом Даль нигде не опускается до схемы, он играет человека на краю, на пределе возможностей, за гранью отчаяния, но везде – человека. Здесь, идя на совершенно новые для него актерские краски, он с уверенностью мастера пользовался своим шлейфом легкости, обаяния, всеобщей в него влюбленности. Все это как бы было когда-то с его героем, и нынешняя форма его существования вмещала еще и тень бывшей бесшабашности в революционных боях, азарта учения в вузе, природной уверенности в праве на лидерство. Он не играл этого, он нес это в себе, и умеющий читать тонкую иероглифику актерского почерка безусловно воспринимал эти нюансы.

Мы договорились в самом начале, что никаких следов привычного Даля в этой роли не должно быть. Картина подходила к концу, и мы железно, шаг за шагом, реализовали эту договоренность. При каждом просмотре материала руководство объединения в выражениях близких к непарламентским объясняло мне, что роль погублена, что для этого чудовища не нужен был Даль и… я усомнился. Мне стало казаться, что мы неправы, что… Ну что может казаться режиссеру в его первой большой картине, если недостатки его работы явственны всем, а вера в материал и в себя – только ему одному? Мне было стыдно прийти с этим к Олегу, мне казалось это чуть ли не предательством по отношению к нему, к его герою, к Горбатову, наконец.

– Слушай, Ляксей, – сказал мне однажды Олег, – пусть он хоть раз улыбнется. Я уже просмотрел все, что осталось доснять – там места нет. Придумай?! А то он выморенный у нас останется.

И я придумал финал, где начальник единственный раз за всю картину улыбается затаенной далевской улыбкой. Улыбается канарейке, оставшись один. И помню, какой это был для меня праздник, когда Даль обрадовался этой находке.

С тех пор я точно знаю, что всякая умозрительная логика в нашем деле – штука довольно сомнительная.

Учился я у Даля тому, чему по недостатку времени на режиссерских курсах нас обучали мало: действенному разбору, анализу сцены, эпизода, ситуации. Впрочем, судя по многочисленным изустным и печатным жалобам артистов, режиссеры и после ВГИКа этой науке тоже обучены не «бардзо». Не стану утверждать, что к сегодняшнему дню я эту премудрость превзошел, но уж тогда, десять лет назад, плавал я в ней, как недоросль в высшей математике. Скрывать это свое незнание режиссеру нелегко, но в принципе возможно, поскольку по штатному расписанию он обладает властью и имеет право решающего голоса. В первое время, когда съемки шли на натуре и действенную задачу могла заменить физическая, когда, как я теперь понимаю, большим режиссером, чем я, был трактор, или ветродуй, или другое действенное обстоятельство, – все еще как-то обходилось, да и артисты в мороз не склонны допрашивать тебя с излишней пристрастностью. Но когда дело дошло до павильона, тут я нередко оказывался начисто выбитым из равновесия каким-нибудь простеньким вопросом типа: «Какова задача данного куска и как в ней выразить общую сверхзадачу роли?» Олег знал, что я «плыву», да я этого и не скрывал. И он, занятый практически во всех павильонных эпизодах, ни на мгновение не акцентируя этого, а так, мимоходом или вроде бы в порядке актерского «трепа», помогал мне это делать, а то и делал за меня. Находил он эти задачи с легкостью, а определял с той мерой «манкости», когда партнеры подхватывали придуманное на лету и очевидно радовались, что я им не мешаю. На мою долю оставался лишь контроль за способами выражения этой задачи.

Долгое время спасало меня еще одно в принципе прискорбное обстоятельство. Главных героев было девять, и все они по сценарию постоянно находились в одном маленьком, семь на семь метров, помещении кают-компании. Но, к счастью, девять артистов одновременно собрать я не мог и вынужден был снимать монтажно, кусками, группируя их по два-три человека, с чем все-таки справиться было легче. Но вот однажды (я до сих пор вспоминаю тот день с ужасом) все девять моих героев сошлись вместе – девять индивидуальностей. Девять самолюбий, девять разных способов работы над ролью. И надо было снять большую и психологически сложную сцену, где постепенно неумение начальника считаться с чем бы то ни было, кроме непосредственного дела, и нежелание считаться ни с северными традициями, ни с исключительностью обстоятельств, превращает кают-компанию в жилой дом девяти одиночеств. Не знаю, наверное, снял бы я ее в конце концов, эту сцену, но травмы неудачи, горечи неумения объединить актеров единым замыслом и единой мизансценой я бы не избежал, если бы не Олег. Понятно, его авторитет среди актеров был выше моего, но ведь и одолеть амбицию коллег – дело трудное. И тут оказалось еще одно превосходное качество Даля-актера: он был великолепным партнером, подвижным, готовым всегда пойти навстречу, чутким к чужой импровизации, а главное, не жадным, уверенным в том, что, уступая партнеру, он выигрывает как соучастник общего дела. Сцена-то была его, и если бы он, что называется, «потянул одеяло на себя», это не вызвало бы у актеров нареканий, а он выстраивал линии общений всем и будто бы не думал о себе. Через внутреннюю верность поведения каждого родилась простая и удобная для всех, в том числе и для оператора, мизансцена, родилась как бы сама собой и, не будучи ни новаторской, ни изысканной, все же верно выражала суть происходящего.

Когда мы отрепетировали, Олег справился у меня, сколько времени сцена идет, а потом сказал:

– Господа артисты (любимое его обращение. – А.С.), если мы с вами сыграем ее всю на минуту короче – мы будем гении, если на полминуты – только таланты.

И они сыграли сцену быстрее на сорок две секунды. Помню эту цифру по сей день.

По всему этому меня нисколько не удивило, когда спустя какое-то время после окончания картины я узнал, что Даль уходит в кинорежиссуру. Это было закономерно. Как закономерно и то, что он в нее в итоге не ушел, ибо режиссура – это терпение, а Олег слишком большую часть своего терпения вынужден был истощать на себя самого. Да и не наигрался Даль, даже после Шута, даже после Печорина слишком многое оставалось по внутреннему актерскому счету несыгранным. Впрочем, как говорил наш великий поэт, «что ж болтанье спиритизма вроде». Как знать: он ведь умер накануне своего сорокалетия.

Картину нашу мало кто видел.

«Зачем нам разрушать романтический стереотип, сложившийся в представлении советского зрителя об Арктике 30-х годов», – эта фраза одного из принимающих прозвучала как комплимент, но и как некролог одновременно. Премьеру в Доме кино не разрешили. Не дали копии. Нет, картину по телевидению все-таки показали. В пору летних отпусков, днем, по тогдашней четвертой программе, спустя полтора года.

Хорошая она была или нет? Не знаю, я ее люблю. А как одну из самых больших похвал ей вспоминаю слова Олега, которого я ухитрился застать по телефону в Москве и предупредить о показе.

– Получилось, Ляксей, – сказал Олег. – Серьезно, получилось.

_________________________

В роли Антона Семеновича в телефильме «Обыкновенная Арктика». 1976 г.

На съемках кинофильма «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», август 1976 г.

В фойе Театра на Малой Бронной. 25 марта 1977 г.

В роли Иванушки-дурочка. Слева – с конем Федькой. Август 1976 г.

Из несостоявшихся экранных работ: Петя Ростов в «Войне и мире». 1961 г.

Из несостоявшихся экранных работ: Теодоро в «Собаке на сене». 1977 г.

О. Даль – Беляев в погоне за «бабочкой». «Месяц в деревне». 1977 г.

На съемках кинофильма «В четверг и больше никогда». Пущино, июнь 1977 г.

В роли Сергея Андреевича в кинофильме «В четверг и больше никогда». 1977 г.

В Чехословакии на XIV МТФ «Злата Прага». Июнь 1977 г.

О. Даль (Челознов) с О. Яковлевой (Светлана Николаевна) в спектакле «Веранда в лесу». 19 марта 1978 г.

С А. Эфросом и С. Любшиным на репетиции пьесы Э. Радзинского «Продолжение Дон Жуана». Апрель 1978 г.

В роли Виктора Зилова в телефильме «Отпуск в сентябре». И. Купченко (Галина). 1978 г.

В Лондоне (21 августа) и Эдинбурге (22 августа 1978 г.) во время поездки Театра на Малой Бронной на Эдинбургский международный фестиваль.

На репетиции спектакля «Веранда в лесу» в Театре на Малой Бронной. 1978 г.

С А. Эфросом в театре. 1978 г.

В роли Шута в кинофильме «Король Лир». 1970 г.

На верхнем снимке: В. Емельянов (Кент) и Ю. Ярвет (Лир).

Первая открытка с портретом О. Даля. Май 1970 г.

С Г. Вициным на творческих вечерах со зрителями в Иркутске. 25 мая 1979 г.

_________________________

Анатолий Эфрос

МАКСИМАЛИСТ

Есть актеры-пешки. Олег Даль был не из таких актеров. Он сочетал в себе очень серьезную личность, самостоятельную, гордую, непокорную, и актерскую гибкость, эластичность. Жизнь сейчас стала очень подвижной, даже сверхподвижной, и в этой сверх подвижности надо уметь сохранить себя. Даль был именно таким человеком.

Он был человеком неспокойным. Беспрерывно переходил с места на место, если был не согласен с чем-нибудь. В этом было что-то хорошее, но и что-то плохое. Он был человек крайностей. В нем клокотали какие-то чувства протеста к своим партнерам, к помещению, в котором он работал. Потому что где-то внутри себя он очень высоко понимал искусство. Хотя это смешивалось и с долей безалаберности, которая в нем была, недисциплинированности, анархичности, которая в нем тоже была. Но все-таки корни этой непослушности уходили в максимализм его взглядов на искусство. Он ненавидел себя в те минуты, когда изменял этому максимализму. У него были высокие художественные запросы. Он к себе предъявлял очень высокие требования. Трагизм его заключался в том, что он думал и понимал, что он сам этим требованиям часто не отвечает. И он мучился из-за этого.

Он пришел в Театр на Малой Бронной в тот момент, когда вообще хотел оставить актерское творчество и перейти в кинорежиссуру. Я отговаривал его. Он уже поступил на курсы, но бросил их и пришел в театр.

В свое время он учился в Щепкинском училище, где я преподавал актерское мастерство, и я хорошо помню, как он сидел на моих занятиях. Он и тогда был непослушным, ироничным. Насмешливость, требовательность и – в то же время какая-то безответственность, способность мучить других, мучить себя – все это было в нем.

Он был загадочной личностью. Сознаюсь, до конца я его никогда не мог понять. Думаю, что до конца его почти никто и не понимал. Иногда мне казалось, что эта загадочность – следствие скрываемой пустоты, а иногда – что он так сильно чувствует, что оберегает себя от лишних переживаний, защищается.

Актеры бывают часто просто неинтересны. Как я уже говорил, они бывают пешками. А интересные – слишком важничают, их не сдвинешь с места. А Даль был интересен и подвижен…

Даль и Высоцкий – самые интересные из актеров, которых я знал. К сожалению, так случилось, что оба рано ушли. Они в «Плохом хорошем человеке» вместе замечательно играли. Какой это замечательный человеческий и чеховский дуэт!

Он по-мальчишески безбоязненно мог броситься в любое творческое задание. Он был импровизатором. Так называемый «академизм» ему совершенно не грозил. Он был насмешником и на сцене изворачивался как уж. У него была такая способность – он ставил партнеров в глупые положения. Он мог Бог знает что сделать. В «Месяце в деревне» в серьезной сцене он выскакивал, сняв ботинок, и гонялся за бабочкой – ловил, хлопал, убивал, и остановить его было невозможно. Потом – ровный, будто аршин проглотил, спина ровная, худой такой – уходил со сцены с невозмутимым видом. Его даже побаивались.

Замечание ему делать было достаточно трудно. Он смотрел куда-то в сторону и молчал, а мог резануть что-то очень обидное.

Но я его очень любил. Мне его способность к импровизации не мешала, наоборот, он так замечательно точно схватывал смысл, что все его дерзкие импровизации были к месту.

В Театре на Малой Бронной он сыграл Беляева в «Месяце в деревне» и, конечно, был идеальным Беляевым. Даже внешность трудно было лучше подобрать. У него были такие удивительные, редкие внешние данные – тонкая фигура, жесткое, резкое лицо, невероятные по выразительности глаза. Он очень хорошо понимал, когда в кино снимали крупный план, что ничего не надо делать – только чуть-чуть изменить выражение глаз. Он был прирожденным киноартистом. Он мог быть неподвижным, но притом невероятно активным внутренне. Я очень люблю такие моменты – когда актер неподвижен и только слегка повернется, а уже динамичен, уже – огромный смысл.

Олег мог неожиданно вскочить, куда-то прыгнуть, залезть, потом спрыгнуть, сделать какой-то совершенно неожиданный фортель.

Вдруг ему сцена покажется скучной – и он сотворит Бог знает что…

Итак, он сыграл Беляева. Он был недоволен собой в этом спектакле. Роль казалась ему «голубой». Я тоже считаю, что у Тургенева в этой роли есть некоторая голубизна. Даль пытался с ней бороться, но что-то не получалось, и он очень сердился. Спектакль потом очень хорошо шел, но Даль все равно был недоволен.

Потом в экспериментальном порядке мы начали ставить Э. Радзинского «Продолжение Дон Жуана». Он играл Дон Жуана, а Любшин – Лепорелло. Потом и тот, и другой сменились – в спектакле играли Миронов и Дуров. Но Даль и Любшин играли, если можно так сказать, сверхнештампованно. Они вообще не умеют штампованно играть. У них все краски настолько индивидуальны, что даже пугаешься – так это индивидуально. Даль репетировал замечательно. Резко и страшно. Но потом в какой-то момент вдруг потерял интерес к роли, стал сердиться на партнера, на меня. Приходил мрачным. Стал бросать какие-то злые реплики. Я совершенно не понимал причины всего этого. И вдруг он неожиданно ушел из театра, даже не попрощавшись. И когда Э. Радзинский его встретил на улице и спросил: «Как же ты ушел, не попрощавшись с Анатолием Васильевичем, даже „до свидания“ ему не сказал?!» – он ответил: «А надо?!»

Но я еще успел с ним сделать фильм «В четверг и больше никогда», где мы очень дружно работали. Мне говорили, что он замечательно снялся (правда, я не видел) в «Утиной охоте» («Отпуск в сентябре»). Зилов как раз для него. Лучше Даля никто эту роль не смог бы сыграть. И еще на телевидении я снял его в роли Печорина. Этой работой он гордился, был ею доволен. Он вообще очень любил Лермонтова. Хотя, может быть, этот спектакль и несовершенен, потому что трудно сделать классическое произведение на телевидении. Очень малые возможности, маленький «пятачок». Нет ни воздуха, ни Машука, все стиснуто как-то.

Когда он ушел из Театра на Малой Бронной, то поступил в Малый театр, и я совершенно не понял этого шага. Думал, что все это прихоти недисциплинированного актера. Но теперь я думаю, что все это были метания. Он не находил своего места, не находил себя.

Он был «отдельным» человеком. И в «Современнике», и при Ефремове, и без Ефремова, и рядом со мной – он всегда был «отдельным» человеком. В гримерной всегда сидел один, зашторивал окна и сидел в темноте, и скулы у него ходили, настолько он раздражался, слыша, как за стеной артисты болтают на посторонние темы, рассказывают всякие байки про то, где снимаются. Сам же он никогда не говорил о своих съемках и вообще очень мало говорил. А потом разражался какой-то циничной фразой. Но он был душевно очень высокий человек. Очень жесткий, а за этой жесткостью – необычайная тонкость, хрупкость.

Есть люди, которые олицетворяют собой понятие «современный актер». Он был олицетворением этого понятия. Так же как и Высоцкий. Их сравнить не с кем. Оба были пропитаны жизнью. Они сами ее сильно испытали. Даль так часто опускался, а потом так сильно возвышался. А ведь вся эта амплитуда остается в душе. То же самое и у Высоцкого. Это сказывалось и на образах. Даль не был тем человеком, который из театра приходит домой, а там смотрит телевизор. Я не представляю Даля, который смотрит телевизор…