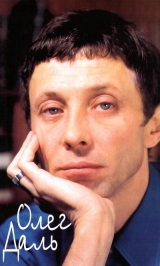

Текст книги "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания"

Автор книги: Вениамин Каверин

Соавторы: Эдвард Радзинский,Виктор Конецкий,Василий Аксенов,Людмила Гурченко,Михаил Анчаров,Валентин Гафт,Виктор Шкловский,Михаил Козаков,Татьяна Лутохина,Григорий Козинцев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)

Перед началом мы столкнулись с Олегом в коридоре театра. Он попросил меня дать возможность сыграть сцену не останавливаясь, сказал, что хочет понять какой-то итог.

После репетиции мы с Олегом вместе вышли из театра. Погода была серая, шел снег с дождем, но забиваться в транспорт не хотелось, и мы решили пройтись пешком. Олег был в редком удовлетворенном состоянии. Мы даже болтали о каких-то будущих планах, выстраивая их по принципу, что все будет хорошо, хотя и иронизировали по этому поводу. Он был очень рад, что Борису Александровичу все больше и больше нравится его сцена, сказал, что сегодня у него хорошее настроение и что сейчас он придет домой, увидит всех своих и станет совсем хорошо.

На углу Кропоткинской и Садового кольца мы простились, и, как выяснилось через несколько дней, навсегда…

Виктор Конецкий

АРТИСТ [4]4

Посвящается Олегу Далю.

[Закрыть]

В кино не хожу на судах уже давно.

Тут пошел – комедия, хорошая, но смотреть не мог.

Тяжело смотреть на двигающихся, говорящих, смеющихся людей, которых уже нет на свете, – тут уже не до комедии.

А впрочем…

Некогда я жил в одном доме с известным артистом театра и кино Олегом… Фамилию любимого прототипа сохраняешь в рукописи до самого наборного предела с какой-то маниакальностью – все с ней не расстаться…

Какую же ему дать фамилию? Буду старомодным: Эн.

Артист Олег Эн.

По прямой между нашими квартирами было метров двадцать: через этаж и лестничную площадку.

Эн только что счастливо женился. Тещу называл Старшая кенгуру, жену – Младшая кенгуру. Ни та ни другая не обижались, даже радовались, когда он их так называл. Ничего особенного. Мне, например, встретилась на жизненном пути женщина, которая любила, чтобы я называл ее Собакой. Она вечно повторяла слова великого Павлова: «Человек стал Человеком благодаря Собаке». И это была моя мама.

Происходил Олег из пригородно-футбольно-хулиганистого сословия послевоенных мальчишек. И в подпитии он старался избегать близких контактов с кенгуру, находя приют у меня.

Находил этот приют Олег в полном смысле слова явочным путем. Время года, день недели, время суток для него существенного значения не имели. Обычно я от души радовался неожиданной явке артиста, ибо выпивка – штука заразительная, и составлял ему компанию. Иногда, как в тот раз, составить не мог по причине срочной работы: писал о своем отношении к проблеме машинизации совести до двух ночи, потом принял димедрол с радедормом и еще каким-то дерьмом.

В половине третьего раздался жутковатый по бесшабашной наглости и бесовской веселости звонок. Я добрался до двери. На пороге возник элегантный, пластичный, артистичный Эн.

– Тсс! Главное – тихо! Сумчатые не дремлют! Дай чего-нибудь выпить – и увидишь замечательное кино… Не бойся: короткометражку! Только что где-то слышал сценарий, – сказал он, вешая пальто на электросчетчик в передней.

Я повел его в кухню. Было ясно, что выдать, то есть продать, артиста кенгуру или уложить спать – дело безнадежное и даже опасное.

Но все-таки я строго спросил:

– Олег, ты когда-нибудь принимал снотворное?

– Как всякий порядочный художник, я им даже травился, – сказал он и уставился на холодильник. – Тигров не будет. Сразу представляй: Нечерноземье, преддождье, железнодорожный переезд, шлагбаум закрывается… Первыми подъезжают на мотоцикле без коляски парень-мелиоратор и девка…

– Перестань таращиться на холодильник. Бутылка сухого в вазе с хризантемами. Что, у меня тут своей милиции не бывает?.. Хризантемы выкинь – уже завяли, воду вылей, бутылку вытряхни через горлышко вазы. Только осторожно, черт возьми!

– Зачем выкидывать цветы? Никогда! Мы их потом поставим обратно… На чем у меня стоп-кадр?

– Нечерноземье. Преддождье. Шлагбаум. Подъехали на мотоцикле мелиоратор и девушка.

– Она доярка-передовик и все время лижет парня в ухо. Сидит сзади, титьки уперла ему в кожаную куртку и еще в ухо лижет, в правое… Где штопор?

– Нет штопора. Сапожник без штиблет и так далее. Возьми вот консервный нож и пропихни пробку, к чертовой матери. И сядь, Бога ради, у меня в глазах двоится. Ну, она его лижет в ухо. Дальше?

– Мелиоратор дрожит. И девка дрожит. И мотоцикл дрожит. Все они дрожат – от нетерпенья. А лесок уже виден! Близехонько! За переездом, за шлагбаумом, рядом с дорогой, симпатичный, уютный лесок. И молодые люди туда стремятся всеми фибрами, чтобы увидеть огромное небо, одно на двоих. Это мелиоратор доярке твердит: «Подожди, мол, Фекла, сейчас увидим с тобой огромное небо, одно на двоих!»

– Не может она его лизать в ухо, Олег. Прости, но это невозможно. Они в касках, уши закрыты.

– Глухое место, не можешь сообразить? Я же сказал: «Не-чер-но-земье!» Они без касок. Нет там ГАИ, нет!.. Бр! Какая гадость! Другого ничего нет? «Тетка! – кричит парень дежурной по шлагбауму. – Открой на секунду! Стрелой пронесемся!» Дежурная – та еще дура, но все понимает и: «Я те открою! Я те дам стрелу!..» А поезда нет. Нет, и все! Нарушает график. Парень зажигание выключил. Девка его лизать перестала. Тишина-а… Травами перед дождем пахнет, от рельсов – железным теплом, ромашки в кюветах, березы у будки, мир в природе… Лошадь едет с просеки. Ну, не сама едет, а старик на лошади хлысты везет – длинные бревна. Телега такая, когда задние колеса на десять метров от передних. Скрипят колеса, лошадь вздыхает, старик спит, кнут на шею повесил. Лошадь тоже старая, умная, на шоссе выехала, телегу вытащила и за мотоциклом стала в очередь на переезд. И тоже заснула. Тишина-а… Только колокольчик чуть звякает – это мужик под насыпью козу пасет. Здоровенная коза, страшная, баба-яга с бородой…

– Не лакай с такой скоростью! Дорассказать не успеешь.

– …Первая капля дождя – пык! – и в пыль закатилась, шариком, но туча вроде краем проходит… Самосвал громыхает. Огромный «БелАЗ» или «КрАЗ». В кузове-ковше жидкий асфальт, горячий. Шоферюга, ясное дело, пьян вдребезги, но держится нормально. В тельняшке, недавно срочную на флоте отслужил. Высоко сидит, ему во все стороны далеко видно: приволье, земляника, холмистая русская равнина, дренажные канавы, овраги… Ну, он мотор глушить не стал, знает: если вырубишь, больше не заведешь – аккумулятор у него еще утром сел. Башку на баранку, и закемарил… Значит, смотри! Слева по ходу железнодорожная будка, возле, у шлагбаумной кнопки, дежурная тетка с флажком. Справа мужик козу пасет, коза с бубенчиком – ботало называется, блеет время от времени: «Бе-бе-бе!»

– Да перестань ты, Олег! Бе – это овца, а коза – ме-е!

– Ну, я всегда знал, что ты коз лучше меня знаешь… Значит, перед шлагбаумом, который опустился, самым первым в очереди мотоцикл; парень-мелиоратор подножку не опустил, но мотор выключил и на левую ногу опирается. Девка как сидела, коленки растопырив, так и сидит – до того разомлела (от предчувствий), что если парня из-под ее титек убрать, то она на бетонку шлепнется и не заметит, что шлепнулась. Потом кобыла стоит – вторая в очереди. Кобыла старая, умная, сивка-бурка, спит, но хвостом махает – оводы перед дождем самые вредные. За ее телегой корабельные сосны еще на три метра торчат…

Телефон зазвонил.

Я сонно спрашиваю:

– А это ко мне звонят или к тебе?

– А я откуда знаю?

Беру трубку. Звонит Старшая кенгуру. Голос не австралийский, а петербургский, чрезвычайно интеллигентный:

– Виктор Викторович, простите, решилась побеспокоить так поздно, потому что у вас свет горит, еще не спите?

– Нет-нет, пожалуйста, я работаю, не сплю.

– У вас Алика, случайно, нет?

Артист отрицательно машет руками и ногами, головой и бутылкой.

– Нет его, и не договаривались с ним встречаться нынче… Если придет?.. Конечно – в три шеи!.. Не за что! Спокойной ночи… – вешаю трубку. – Олег, ты можешь тише? Чего орешь, как Сидорова коза?

– Когда это я орал?

– Да вот только что показывал, как ботало звякает на козе. И блеял, а на лестнице каждый звук слышно! Что, твои кенгуру дураки? Кто в три часа ночи на шестом этаже на Петроградской стороне может блеять? Кто, кроме тебя?

– Может, ты и прав, ты меня одергивай,… Хотя… У тебя еще есть выпить? Ах, нету… Тогда и терять нечего. Буду блеять! Понимаешь, без сильного звука финал не выйдет.

– Бога ради, Олег! Бога ради, не блей!

– Ерунда все это, мелочи. Смотри дальше. Поезд вне графика – выбился, трудяга-бедняга, из сил… Чего это я? Косею, что ли? У-у-у, кеенгуру-у-у! Я им дам прикурить завтра! Тихо! Не шуми! На чем у меня стоп-кадр?

– Ты остановился на том, что оводы перед дождем самые вредные.

– Конечно, самые вредные. Ты и сам должен знать, если писатель! Ладно. Значит, за сивкой-буркой стоит самосвал с горячим асфальтом – на стройке его со встречным планом ждут. Над кузовом-ковшом синий вонючий дымок, а как на свободу дымок выползает, так вниз опускается и над дорогой стелется… «Жигули» подъезжают. Красные, как гребень у петуха, если сквозь него на солнце смотреть: новенькие – прямо с завода, еще без номеров. Останавливаются за самосвалом. В «Жигулях» счастливый Гурам Асатиани, заведующий аптекой из Батуми, и его племянник Ладо. Еще гам Джугашвили висит. Гурам, остроумный такой аптекарь, анекдоты племяннику всю дорогу рассказывает, один по Нечерноземью ехать боялся… Пристроился за самосвалом, в котором спит пьяный шоферюга. «Слушай, Ладо, – говорит Гурам, – знаешь, как Шалва Порчидзе в гости к Отару Гогуа и его жене Нателле ночевать пришел? Не знаешь?» – «Шалва и Отар – друзья Нани Брегвадзе, она свое сердце совсем музыке отдала – вот что я знаю!» – это Ладо дяде отвечает. «Они и между собой друзья, – говорит Гурам Асатиани. – Шалва пришел к Отару в гости. У Отара бочка икры на столе. „Кушай, дорогой!“ – говорит Отар. Потом говорит: „Кацо, хватит, пожалуйста, разве можно икру ложками кушать? Давай спать будем, а икру я в холодильник уберу, утром ее опять кушать будем!“ Ну, уложил гостя к стенке, Нателлу в серединку, сам на краю лег, утром проснулся – и в туалет побежал: привычка у Отара Гогуа такая, знаешь? Шалва сразу ногу на Нателлу закинул. Она говорит: „Ах, не успеешь!“ Шалва спрашивает: „Думаешь, не успею?“ Нателла говорит: „Ах, попробуй!“ Шалва через нее перелез и – в холодильник, икру кушать…»

А шлагбаум все закрыт, и поезда нет. Мужик, который с козой, тащит ее к переезду, интересуется у дежурной: «Ильинишна, поезд-то когда будет аль вовсе не будет?» – «А я почем знаю! Кажись, припозднился! Теперь минут через пятнадцать буде – не ране!» – «Чаво ж ты народ-то мытаришь?» – «А пущай они еще поспят чуток!»

Парень-мелиоратор уже дежурную на слезу готов взять: «Ильинишна, мать ты моя разлюбезная, открой на полпальца щелочку!» Та, ясное дело: «Не положено!» А сама в горстку хихикает, на коленки девке-доярке показывает: «Бесстыжая! Я вам покажу щелочку». Мужик тоже на коленки уставился, папиросы достал, спички, а не прикурить никак – коза мешает, дергается, сопротивляется, с разбегу боднуть норовит; на травку ей охота, обратно под насыпь. Мужик обозлился, привязывает козу – бабу-ягу к шлагбауму, рассуждает: «Теперь дергайся, сколь душе угодно, дура ты, Манька, дура, ну, что дергаться-то? Постой по-человечьи, глаза твои бесстыжие! Чего вылуплять-то их! Белого света не видела, ведьма?!»

А шоферюге в самосвале сон снится, что ему в Ялту, в санаторий «Красный партизан», бесплатную путевку дали.

Тишина… Мир, покой, над дальним полем солнечный луч пробился, березки у будки… Вдруг: чух-чух! Рельсы – гу-у, гу-у! Поезд!..

– Сядь и не гуди, ради всего святого! Кому сказано?!

– Тсс! Поезда еще не видно, а только звук. Ну, мелиоратор сразу мотор запустил и газанул от нетерпения на холостых оборотах. Мотоцикл – у-у-выжж-шах!!! Из глушителя сивке-бурке в нос струя газа – жжах! Сивка со сна как шарахнет от мотоцикла взад! Хомут-то на голову, оглобли – в тучу, дед с хлыстов – кувырк в кювет, корабельные сосны в самосвал – бух! Шоферюга врубает заднюю – и на «жигуленка»! Тот как раз под кузовом поместился, тягу порвал какую-то, ковш с горячим асфальтом на счастливого аптекаря и племянника опрокинулся – тонн пять. Ладо спрашивает у Гурама Асатиани: «Гамарджоба, дорогой, куда мы приехали? Почему темно так? Не знаешь? А что ты знаешь?» Гурам говорит: «Мы не приехали, мы куда-то упали – вот что я знаю, дурак набитый!..» Кошмар! Святых выноси! Тсс! Тихо! Поезд мимо проносится – гул, лязг, там-тарарам – ничего не слышно! – ни того, как дед из кювета орет, как сивка брыкается, как шоферюга матюгается… Поезд, конечно, международный, Париж – Москва: стекла блестят, занавески развеваются, Володька Высоцкий в вагоне-ресторане Гамлета разучивает: «Быть или не быть?..» Мужик от козы к самосвалу бежит, кулаками трясет, шоферюга из кабины выскочил, за пьяную голову схватился – на такой случай везде ГАИ найдется: проверять повезут, гады! Сто двадцать тонн горячего асфальта на новенькие «Жигули» вылить! А тетка-дежурная все внимание на поезд – службу правит. Последний вагон отвихлял, она – палец на кнопку, флажок в чехол. Чуть шлагбаум приподнялся, парень с девкой – фьють! – к желанному перелеску; девка-доярка еще на прощанье тетке язык показала, красный, как «Жигули».

Умчался мотоцикл. И – тишина. Сивка старая, умная, успокоилась быстро, уже с телегой поперек шоссе стоит. На самосвале мотор заглох навеки. Дед из кювета вылез, кнут ищет. Ну, Гурам и Ладо из-под горячей кучи на гудок давят. SOS подают, но только их совсем не слышно. Тишина… И вдруг: «Бе-е! Бе-е-е! Б-е-еа!» Это шлагбаум бабу-ягу на веревке за рога в небеса поднимает, а она, ведьма, орет на страшной высоте, раскачивается там…

Звонок в квартиру. Прячу пальто артиста под свое на вешалке, открываю.

Обе кенгуру на пороге.

– Простите, нам показалось… Алик у вас?

– Откуда вы взяли? Я работаю…

– Ну а вот только сейчас тут паровоз шел, поезд, «бе-а!» – это кто?

– Когда пишешь, черт знает какие иногда звуки издаешь, чтобы подобрать буквальное, адекватное выражение чему-нибудь нечленовыразительному… поверьте… это бывает очень сложно… попробуйте сами…

– А можно к вам на минутку?

Уже обе просочились. Старшая в кабинете шурует. Младшая свой нос в туалет, в кухню, в стенной шкаф. Нет никого! Обе – и старшая и младшая – в спальню, а там, кроме материнской иконы, да низкой тахты, да рулона карт, никаких укрытий. Младшая все-таки и под тахту заглянула. Нет артиста! У меня тоже начинают глаза на лоб вылезать: куда он делся! Ноябрь месяц, окна и дверь на балкон забиты, заклеены, форточки малюсенькие…

– Бога ради, простите, нам показалось…

– Нет-нет, ничего, я вас понимаю, пожалуйста, заходите…

Выкатились.

Почему-то на цыпочках обхожу квартиру. Жутко делается. Нет артиста! Примерещилось! Но вот пустая бутылка стоит, а я не пил! Или, может, это я пил? Но откуда на переезде очутился: шлагбаум, коза, дождь собирается, Нечерноземье… Вдруг какой-то странный трубно-сдавленный голос:

– У дверей послушал? Сумчатые совсем ускакали?

Черт! Артист в морскую карту каким-то чудом завернулся и стоит в рулоне в углу за шкафом.

– Совсем? – переспрашивает. – Тогда, пожалуйста, будь друг, положи меня горизонтально, иначе из этого твоего Тихого океана самому не вылезти…

Плохо, когда долго не находишь прототипу имени.

Бывает, и опоздаешь.

Нету уже на свете прототипа. Смешки вроде бы теперь уже и ни к месту.

К месту.

Анекдот – у кого-то я это читал – кирпич русской литературы.

Заканчиваю словами из письма жены Олега:

«Осиротевший наш родной сосед! Я помню, как в твою незапертую дверь он приходил на ваш мужской совет. Душа его бывает и теперь с тобой. Открыта ей к тебе дорога. Ты передай, что я люблю его, как души любят Бога. Найди слова – я их теперь не знаю, всегда любившая его как женщина земная».

Лучших слов ни я, ни кто другой не найдет.

А Олег ко мне приходит.

Елизавета Даль

«ЕСЛИ ТЫ МОЯЖЕНА, ТО ПОЙМЕШЬ!..»

Часто в жизни бывает так: мы недовольны, жалуемся, ждем чего-то – скажем счастья. Слово испорченное, но все же самое точное, верим мы или не верим в возможность его.

Однажды милая женщина, с которой меня познакомил Олег, сказала: «Вы, наверное, очень счастливы». Я чуть задумалась и ответила: «Да». Она помогла мне сформулировать, определить мое ощущение. И с тех пор я отвечала на такой вопрос не задумываясь.

Жизнь наша не была легкой, но легкого счастья, я думаю, и не бывает.

У Олега было очень определенное, четкое представление о браке и семейной жизни. Жили мы вчетвером: две мамы – с нами. Обе мамы не работали, обе пенсионерки. Но и я не работала. Так хотел Олег. Я некоторое время занималась обменом нашей ленинградской квартиры на Москву. Когда же с обменом все закончилось, я завела разговор о работе. Олег ответил мне: «Когда ты служишь мне, ты приносишь больше пользы кинематографии, чем сидя за монтажным столом. Там тебя могут заменить». И я стала служить ему. Он считал себя главой семьи – в самом точном понимании этой должности.

Мне часто передавали разговоры или просто говорили в лицо, что я устроила Олегу счастливую жизнь, так как с утра и до вечера говорила ему, что он гений. Я не говорила ему с утра до вечера, что он гений, но я преклонялась перед его талантом, и он это знал, я обожала его как человека, и это он тоже знал.

В самом начале нашей жизни я заметила в Олеге знакомые и дорогие мне черты – тонкость и щедрость, изящество и юмор, широту и легкость в быту. Таким был мой дед – литературовед и историк литературы, друг В. Шкловского и Ю. Тынянова, – Борис Михайлович Эйхенбаум. Мне казалось, с тех пор как деда не стало, что больше уже таких людей нет. И я уже начала забывать о том, что такое бывает. И вдруг в Олеге я увидела те же черты.

Первые годы мы довольно трудно жили. У меня был очень не сладкий характер. Я была неуступчива, порой даже жестока, бывала жестокой и с ним. Я все время пыталась втиснуть его в те рамки, которые у меня уже выработались.

Но постепенно рядом с ним я стала другой. Он мне ничего не говорил, не учил меня, но я вдруг понимала – вот этого делать не нужно. Я была беспорядочна, могла разбросать одежду, у меня ничего не лежало на своих местах. Но вот я увидела, как он складывает свои вещи. Какой порядок был у него на столе, на книжных полках! Когда я просила у него что-нибудь, он, не поворачиваясь, протягивал руку и брал не глядя нужную вещь. Он никогда ничего не искал. И постепенно вслед за ним я начала делать то же самое. И оказалось, что это очень просто. Это же относится к порядку в душе, в характере. Я даже не заметила, как это со мной случилось.

Когда мы уже жили в Москве, а моя мама в Ленинграде, мне приходилось мотаться туда-сюда. Однажды я летела в Ленинград на два-три дня. Он с утра уже был недоволен, с ним было трудно справиться. Со мной не разговаривал – а мне уезжать. Такси ждет – он бреется. Ни до свидания, ни поцеловать. Я в слезы. Так и села в машину, скрывая слезы за темными очками.

И вот я на аэродроме. Голодная, потому что утром кусок не лез в горло, беру кефир и булку. Откусываю кусок, поворачиваюсь к кефиру, глоток которого я вроде бы уже сделала, а стакана нет. Я смотрю и думаю: либо я сошла с ума, либо стакан упал, либо… Поднимаю глаза и вижу напротив себя Олега, который смотрит на меня. Улыбается, а глаза влажные. Я не могла вымолвить ни слова, настолько меня это потрясло. Он понял, что в таком состоянии не мог меня отпустить. Махнув рукой на репетицию – для него святое дело, – он схватил такси и понесся следом за мной. Помню, я тогда сказала ему: «Обижай меня почаще, чтобы потом случались такие минуты». И ведь не просто утешил – стащил стакан с кефиром, рассмешил и сделал счастливой.

Когда он приезжал из поездок от Бюро пропаганды, то всегда одним и тем же жестом вынимал из внутреннего кармана пачку денег и веером швырял на пол. Мы с мамой смеялись, нечто подобное мы уже видели в нашей жизни – так часто поступал дед. А ведь встречи со зрителями были для него трудом, он не халтурил, все делалось всерьез, сердцем.

Иногда, это зависело от настроения, он любил слушать, когда я фантазировала. Часто вечерами, когда ему не спалось (а засыпал он плохо, особенно последнее время), просил меня рассказывать ему сказки. Я сочиняла ему сказки про тушканчика. Исчерпав свои чахлые фантазии, я предложила читать ему на ночь. Так, живя в Репине – зимой во время съемок фильма «Мы смерти смотрели в лицо», – я прочитала ему все сказки Салтыкова-Щедрина, в которые он влюбился. К сожалению, только в маленьком отрывочке из одной сказки Олегу удалось сняться для учебной программы Центрального телевидения. Это была сказка «Добродетели и пороки». А у него была своя сказка про гномов, прошедшая через всю нашу жизнь. Это была его сказка, его игра. Просыпаясь утром (это был знак, что он в хорошем настроении), он говорил мне: «Вот тебя сейчас не было, а они такое тут творили, только что заползли под тумбочку. Ты не представляешь, что они тут делали. Такое хулиганье». Я в эту игру тоже включилась. Входя утром в комнату, когда я слышала, что он просыпается, спрашивала: «Ну как вы – все проснулись?»

К ролям он готовился трудно. На моих глазах был ввод в спектакль «Балалайкин и К о». И роль была сложная, и спектакль для ввода суровый. Тем более после О. Табакова – они очень разные не только по сценическим манерам, но и по жизненным восприятиям. Целый день – во время бритья, завтрака, где угодно – он твердил текст, который тут же обыгрывал. Я проверяла его. Один раз рассмеялась, так как он врал текст. И вдруг увидела свирепое лицо. Я ему помешала. И замолкла.

Еще раньше я столкнулась с его отношением к профессии. В 1970 году мы впервые вместе отправились отдыхать. Я тогда очень гордилась, что Олега узнают, мне хотелось, чтобы все вокруг еще раз убедились, как он талантлив, какое он чудо. В это время на экранах шел фильм «Старая, старая сказка». Двор дома, где мы отдыхали, был выложен плиткой, очень похожей на ту, по которой шел сказочный солдатик. Хозяйка дома не видела фильма. И совершенно не подозревая, что творю Бог знает что, я попросила Олега: «Ну ты можешь вот сейчас пройти здесь и спеть». Он посмотрел на меня злыми и совершенно чужими глазами: «Могу, сорок рублей». Я засмеялась: «Да брось ты» – или что-то в этом роде. «Ты понимаешь, это моя работа?!» И я поняла, что первый и последний раз он меня простил за такое. Этот урок я запомнила на всю жизнь.

Все люди, творящие искусство, окружены для меня непроницаемой тайной. Но особенно актеры. В детстве я мечтала стать знаменитой актрисой, а когда попробовала, поняла, что эта профессия – самая большая загадка, научиться нельзя. И вдруг моим мужем стал артист. Тут-то я и сказала себе – узнаю, разгадаю. И вот прожита жизнь рядом, и уже нет Артиста, а тайны я не узнала. Самое яркое воспоминание – момент, когда я сказала себе: тайна остается тайной. Об этом расскажу.

Тридцатилетие Победы. Шел спектакль «Вечно живые». Олег играл Бориса. Я сидела в ложе. Он пришел ко мне после первого акта, так как его роль закончилась. Второй акт мы смотрели вдвоем. Внезапно я увидела, что Олег плачет. Он, который не только наизусть знал всю пьесу, переиграл в ней разные роли, только что ушел со сцены, где играют про Бориса дальше, – сидел и плакал над судьбой того человека, костюм которого только что снял. Этого нельзя разгадать.

Я знала Олега в разных состояниях. По собственному его выражению, ему нужно было иногда «окунуться в грязную лужу». Может быть, ему нужно было выпачкаться, чтобы потом все это сбросить и опять стать самим собой. Это и были так называемые срывы. Не знаю, болезнь ли это времени или профессии. Но почему-то так получается, что срываются и выходят из формы именно большие актеры. Я думаю, что дело прежде всего в нервной системе, которая поставлена в тяжелые условия. Отсутствие работы, отсутствие выбора, вынужденность работы – все это приводило к срывам, к болезни, с которой он боролся, побеждал и бывал счастлив. Действительно трудно и неуютно ему было в искусстве 70-х годов. Почти все картины, в которых он снимался, несправедливо имели несчастливую судьбу. И так мало настоящих ролей в театре. Он ведь всю жизнь оставался истинно театральным артистом. Но играть ему не давали. А то, что давали… Ведь было только несколько ролей, где он действительно блеснул.

Английский режиссер Питер Джеймс ставил в «Современнике» «Двенадцатую ночь» Шекспира. Он привык делать спектакли за сорок дней. Олег играл Эгьючика. У меня не хватит слов, чтобы рассказать, как он играл. В первой сцене он стоял рядом с сэром Тоби, спал и храпел на весь зал. Стоял под таким углом к полу, что было не понятно, как он не падал. На нем был костюм небесно-голубого цвета, изящные голубые сапоги, чудный белокурый парик. И вот это тончайшее сооружение, лишенное всякого веса, парило в воздухе, а зал содрогался от хохота. Шел так называемый спектакль «для пап и мам». Костюмы были сделаны наспех, как и все остальное. Олегу надо было взлететь на высокую декорацию, и у него сломался каблук. На секунду Даль победил своего нежного героя, неспособного отреагировать на ненадежность костюма, – он «выскочил» из Эгьючика, оторвал сломавшийся каблук и зашвырнул его в зал. И – мгновенно – обратно в роль. Позднее он успокоил мою маму, заверив ее, что знал точно – каблук ни в кого не попадет.

Играли спектакль приблизительно месяц. Замены у Олега не было. Во время спектакля «На дне» случилась беда. Жили мы тогда в Переделкине у Шкловских – я поджидала Олега у калитки. Он с трудом вышел из такси и, хромая, пошел рядом со мной. Я спросила, что случилось. Он ответил: «Сначала футбол». (По телевизору был матч, Олег футбол любил и относился к нему серьезно.) С трудом поднявшись по лестнице на второй этаж, он пристроился на диване. В перерыве матча он рассказал, что во время спектакля каким-то образом рант ботинка попал в щель сценического пола. Олег сделал резкий поворот. Весь корпус и нога до колена повернулись, а нога ниже колена осталась в неподвижности. Было ощущение, что по ноге хлынуло что-то горячее. Он доиграл сцену, сумев передать за кулисы о случившемся. Вызвали «скорую». Колено распухло невероятно. Но сделать обезболивающий укол побоялись – была опасность серьезно повредить ногу. Олег сказал, что доиграет спектакль, хотя врачи в это не верили. Он доиграл так, что после спектакля никто и не вспомнил, что его надо везти в больницу Склифосовского, а он удрал на дачу. Когда Олег показал ногу, мы пришли в ужас. Дело было поздним вечером, за городом, без телефона. Я забила тревогу, но Олег уговорил меня и всех, что можно подождать до утра. Он умел убедить в чем угодно. Утром с первого этажа, где жил писатель Алим Кешоков с телефоном, дозвонились до поликлиники Литфонда. Отправились туда. Там выяснилось, что у Олега повреждена коленная суставная сумка. Потом была операция в ЦИТО, на которой я присутствовала. Из колена выкачивали жидкость при помощи шприца. Во время всей операции Олег весело улыбался мне. Домой я привезла его загипсованного от бедра до ступни. На следующий день по его просьбе я поехала в театр: «Узнай, что там с „Двенадцатой ночью“. На вечер был назначен спектакль».

Отвлекусь. Бывало так: высокая температура. В спектакле есть замена, но позвонили, попросили: сыграй, пожалуйста, ты же лучше всех. И возникала иллюзия, что он действительно нужен, и он готов был обманываться тем, что вроде бы незаменим. И ехал играть. Когда он меня спросил о «Двенадцатой ночи», я поняла: он думает о замене спектакля другим. О том, что наступает такой момент, когда актер действительно незаменим. Я приехала в «Современник», пошла к директору театра Л. Эрману. Он все искал и искал слова, чтобы рассказать мне про вчерашний спектакль, потрясший его, и был в отчаянии оттого, что слова бессильны. А в «Двенадцатую ночь» за ночь был введен другой артист. Когда я рассказала об этом дома, воцарилось молчание. Нарушил его Виктор Борисович Шкловский: «Далик, милый, они должны теперь ползти сюда в Переделкино на животе и просить у тебя прощения. А иначе уходи, к чертовой матери, из театра».

Ушел он довольно скоро, избежав неинтересной для него роли Пети Трофимова из «Вишневого сада». Он сказал главному режиссеру, что играть эту роль не будет, ему ответили, что надо. Он сказал, что тогда он уйдет из театра. Ему сказали – уходи. Так он и ушел из театра, который многие годы боготворил.

Ушел и бросился на Высшие режиссерские курсы. Приходил домой опечаленный и в то же время – веселый. Ничего серьезного дать эти курсы ему не могли. Случайно встретившийся А. В. Эфрос сказал ему: «Зачем вам курсы – вы же артист» – и пригласил на Бронную. Здесь произошла приблизительно та же история, что и в «Современнике», – не было ролей. Беляева из «Месяца в деревне» и следователя в «Веранде в лесу» он не любил. Потом появились две роли – Дон Жуан и Лунин. Но Лунин был не у Эфроса. А Дои Жуан был фактически брошен «на полуслове», потому что режиссер уехал в Америку ставить спектакль. Олег очень жалел, что эти две роли не состоялись.

В кино Олегу работалось по-разному. Всем известно, как далеко от сценария до готового фильма. Вот небольшой пример. Прелестный, легкий по настроению сценарий «Клуб самоубийц» – в итоге фильм «Приключения принца Флоризеля». Экспедиция. Сочи. Море. Солнце. Все в приятной расслабленности – покупаться, позагорать. Съемки в ботаническом саду – павлины, цветы – все дивно красиво. Я пришла на съемку на второй день – там странная обстановка. Все дерганые, все нервничают. Меня отводит в сторону режиссер Е. Татарский: «Лиза, Олег там, в автобусе, что-то капризничает – посмотри, что можно сделать». Вхожу в автобус. Олег сидит серый. Сделать ничего нельзя. Спрашивать тоже нельзя. Сам возвращается на площадку, и все делается ясным: костюм спереди на булавке, сзади горбится. И это принц Флоризель, о котором говорят, что он самый элегантный человек в Европе. Олег пытается объяснить: костюм должен быть таким, чтобы, посмотрев по телевизору, завтра же взяли эту моду. Такого принца не было, эпоха неизвестна. Фантазируй сколько хочешь. Вместо этого все из подбора, старые, пыльные, «играные» вещи, не всегда по размеру. На помощь пришла Б. Маневич, художник-постановщик «Ленфильма», много работавшая с Олегом. Она показала фактуру Олега, освобождая ее от затиснутости в неуклюжие, неинтересные и громоздкие вещи. Успокоившись, Олег начинал шутить: «Вы что же хотите, чтобы я принца играл или Жоржика из Одессы?»

Олег был точным человеком. Качество для кино не очень удобное. Группа привыкла к тому, что актеры бывают не в форме, бывали срывы и у Олега, и часто неготовность группы пряталась за эти срывы. Последние годы срывов у Олега почти не случалось, и он страдал от привычки кино к неточности. Он всегда был готов, собран, и как часто зря! Чтобы разрядиться, он начал вести дневники, записывая в них, что и как происходило в съемочный день. Слух об этих дневниках быстро распространился и кое-кого не на шутку напугал. Звонили мне и просили – пускай он перестанет вести этот ужасный дневник. А он писал по минутам: почему отмена, когда позвонили или не позвонили. У меня хранятся эти дневники как свидетельство тяжелого труда киноартиста.