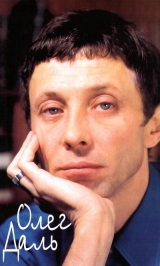

Текст книги "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания"

Автор книги: Вениамин Каверин

Соавторы: Эдвард Радзинский,Виктор Конецкий,Василий Аксенов,Людмила Гурченко,Михаил Анчаров,Валентин Гафт,Виктор Шкловский,Михаил Козаков,Татьяна Лутохина,Григорий Козинцев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)

В судьбе самого Даля все это как-то переплелось. Совсем недалеко от того места, где царила поэзия, – площади Маяковского – находился памятный нам всем сегодня Театр «Современник». Сюда, наверное, бегали его герои, сюда приходил и он сам, и до и после того, как был принят в труппу этого театра.

…Когда в театральных институтах начинались дипломные спектакли, главный режиссер театра О. Ефремов рассылал своих актеров высматривать пополнение. На такой спектакль в Училище имени Щепкина попала актриса театра А. Покровская. На курсе было много уже тогда выделявшихся своими талантами ребят – М. Кононов, В. Павлов, В. Соломин и другие. Но больше всех своей какой-то непохожестью обратил на себя ее внимание Даль. Покровская и привела его в театр.

Знаменитые «современниковские» показы! Они состояли из двух туров: на первом игрался любой отрывок по собственному выбору, на втором – из репертуара театра. Позднее многие вспоминали о далевском показе по-разному (Даль играл Генриха в «Голом короле» Е. Шварца вместе с В. Павловым – Христианом). Покровская считала, что в училище Даль играл лучше. Козаков в книге воспоминаний написал, что тот показ превратился в праздник. Но суть не в этом. Главное – приняли с восторгом. Правда, пришлось уговаривать Ефремова. Не потому, что он возражал. Просто ему хотелось через общий энтузиазм убедиться в точности и верности окончательной оценки.

Начинал «Современник» как театр-студия. Сказать, что здесь царила атмосфера энтузиазма и влюбленности в свое дело, в театр, – значит ничего не сказать. Сюда входили как в храм и слагали все дары – талант и творчество – к заветному алтарю, как ни громко это звучит. Далее дела обстояли так. Вновь принятого зачисляли кандидатом. Только через два года брали в труппу. Однако, если в последующее время твои достижения равнялись нулю, переводили обратно в кандидаты, а то и вовсе могли предложить подать заявление «по собственному желанию». Причем уходить надо было не обращаясь ни в профком, ни в местком, ни в какие иные общественные инстанции. Решалось это сообща, совместными обсуждениями и тайным голосованием. Так же совместно утверждался репертуар. Все это было записано в Уставе театра, принятом еще при рождении «Современника». Среди прочего в нем говорилось о подчинении всем законам театра, об определении размеров зарплаты худсоветом, о запрете на звания…

И эти строгости отнюдь не умаляли любви. Труппа дневала и ночевала в театре. Иногда с крыши прямо на сцену капала вода (помещение было получено как временное, предназначенное на снос), но актеры это неприятное обстоятельство обыгрывали – ничто не могло помешать работе.

Во время одной из последних своих встреч со зрителями Даль сказал: «Это были самые счастливые годы в моей жизни!»

А ведь первые пять лет своего пребывания в «Современнике» он почти не принимал участия в его экспериментах. Однако гордился уже тем, что имеет возможность при них присутствовать. Боготворил Ефремова, радовался занятости у него хотя бы и в маленьких эпизодах. В «Сирано де Бержераке» он выходил маркизом де Брисайлем, в «Обыкновенной истории» – другом Адуева-младшего, был еще небольшой выход в «Декабристах»… Кроме уже упомянутого «Голого короля», куда актера ввели сразу же после зачисления в труппу, были и другие вводы в спектакли текущего репертуара. Только в 1965 году он сыграл небольшую, но очень важную роль Игоря в постановке «Всегда в продаже». Так продолжалось до 1968 года.

Что поделаешь – талант талантом, а иерархия иерархией. Здесь уже были свои мастера, которым по традиции отдавалось предпочтение. А молодым право получать главные роли, чтобы в расчете на их талант ставились спектакли, надо было еще заслужить. Так что по существу рождение Олега Даля состоялось в кино. Кино первым заметило его. Молодость актера тут не мешала, наоборот, давала ему преимущество по сравнению с театром.

Правда, на первых порах были и тут свои маленькие огорчения. В архиве сохранилась фотография фотопробы на роль младшего Ростова в картине Бондарчука «Война и мир». Даль утвержден не был. Много лет спустя актриса И. Губанова вспоминала: шли съемки фильма «Первый троллейбус», она играла главную роль, Даль – эпизодическую. Туда и пришло подтверждение, что она будет занята в «Войне и мире». Когда Даль об этом узнал, он все время повторял: «Соня, Соня, какая прелесть!» Неизвестно, почему актер не снимался в этом фильме, но, видимо, очень хотел.

Следом за Аликом Крамером Даль сыграл в кино еще пять ролей.

На первый взгляд может показаться немного. Но актер сам завел для себя правило не браться одновременно за несколько работ.

Кроме того, и это гораздо важнее, он очень рано с особенной остротой ощутил свое «я» в актерской профессии. С величайшим вниманием Даль начинал работу над образом, соотнося себя и образ, образ и сценарий, себя и весь фильм в целом.

Второй крупной ролью был Борис Дуленко в фильме режиссера Л. Аграновича «Человек, который сомневается». Дуленко приговорен к высшей мере. В ходе повторного дознания выяснялось, что он сам себя оговорил под нажимом следователя. «А если бы вас били ногами в живот?!» – бросал в истерике Дуленко – Даль новому следователю в ответ на вопрос, почему он не боролся за свою жизнь. Компетентные органы наложили свое вето на эту фразу. Пришлось переозвучивать, подбирая смыканию губ слова. Губы-то смыкались. Не сомкнулся первый попавшийся текст, вложенный в уста героя, с удивленно-вопрошающим взглядом Даля, наполненным ужасом и горечью, протестом и неверием в справедливость.

С компетентными органами начинающему актеру было, конечно, трудно спорить. А вот с режиссером работа шла в постоянных конфликтах. Даль убрал из роли все светлые и лирические тона. Пребывание в тюрьме (его герой сидит больше года) уже наложило свой отпечаток: запавшие щеки, ввалившиеся глаза. И весь он был колючий, жесткий, неуправляемый. Режиссеру все время хотелось смягчить эти резкие, грубые краски. А Даль играл, пытаясь представить себе сталинские застенки, о которых он много слышал от друзей и смог прочитать сам в «Одном дне Ивана Денисовича» А. Солженицына, напечатанном в конце 1962 года в «Новом мире».

В 1966 году режиссер В. Мотыль пригласил Даля на главную роль в своем будущем фильме «Женя, Женечка и „катюша“».

Невозможно удержаться от искушения, чтобы не привести отрывок из стенограммы заседания художественного совета киностудии «Ленфильм» по кинопробам на роль Жени Колышкина.

Члены худсовета возражали:

«Соколов В.В нем нет стихийного обаяния. Вот Чирков в Максиме был стихийно обаятелен. Самый большой недостаток Даля – у него обаяние специфическое.

Гомелло И.Я согласен. Единственная кандидатура – Даль, но и он не очень ярок.

Шнейдерман И.В его облике не хватает русского национального начала.

Элкен X.Если герой нужен интеллектуальным мальчиком, все равно Даля для этого не хватит…»

И так далее…

Авторам будущего фильма пришлось сражаться за выбранного ими актера изо всех сил:

«Окуджава Б.Сценарий писался в расчете на Даля, на него, на его действительные способности. Я считаю, что Женю может сыграть только Даль.

Мотыль В.Я хочу сказать об огромной перспективе Даля. В пробах раскрыт лишь небольшой процент его возможностей. Моя вера в Даля безусловна. Она основана не на моих ощущениях, а на тех работах, которые им были показаны в „Современнике“».

Что это?! «Не стихийное обаяние», «не очень ярко», «не интеллектуальный мальчик» – если убрать отрицательную частицу, окажется, что перечислены те свойства актера Даля, которые как раз и были основными его достоинствами. Но если вдуматься, то понять можно. С профессионалами это случается так же, как и с людьми, не имеющими отношения к искусству, – нет-нет да и потянет на штампы. Привычное, опробованное как-то удобнее, надежнее. А тут рождался новый герой, и появился совершенно ни на кого не похожий, необычный актер.

Забавно: в то время как члены худсовета раздумывали, утверждать или не утверждать Даля на картину, Даль, в свою очередь, раздумывал, браться ли ему за роль Жени Колышкина или нет. А ведь эта роль словно «сшита» прямо на Даля. Думается, что, скорее всего, он сам «посадил» ее на себя. Шла закладка тех основ, на которых актер выстраивал свою судьбу, – поиски своего метода работы над ролью, системы выбора ролей. Наверное, здесь и заложена часть ответа на вопрос, почему становилось «все труднее и труднее» работать. Кончался первый период жизни Даля, начинался другой. Своеобразным рубежом стала работа, а затем и выпуск картины «Женя, Женечка и „катюша“».

Повесть Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр!», по мотивам которой был написан сценарий, вышла в свет в 1961 году. Встретили ее холодно, даже настороженно. Она напрочь рушила сложившийся официальный взгляд на события военных лет. Можно было ликовать по поводу победы, горевать о двадцати миллионах погибших, а любая другая точка зрения была нежелательна. И хотя повесть, сценарий и фильм были совершенно самостоятельными произведениями, атмосфера и основная проблема сохранились. И в повести, и в фильме впервые был поднят вопрос о духовной стойкости человека и о потерях духовных. Поэтому отношение к повести передалось как бы «по наследству» и фильму, и, соответственно, актеру и его герою.

В чем же была принципиальная новизна созданного Окуджавой, Мотылем и Далем образа? Интеллигентный герой на войне в нашем кино уже встречался. Сначала он появился у режиссера А. Иванова в «Солдатах», потом у М. Калатозова в «Летят журавли». И лейтенант Фарбер (И. Смоктуновский), и Борис (А. Баталов) принадлежат конечно же к одному социальному и человеческому слою. Женя Колышкин – их младший брат.

Все его личностные черты настолько сконцентрированы, что образ становится своего рода символом лучших духовных сил народа, его духовной стойкости. Это та истинная народность, которая берет начало в героях русских сказок, не копируя их приемы и характеры, а с их помощью расставляя необходимые акценты, знаки, которые делают образ общепонятным, узнаваемым. Чем, как ни странно, Женя Колышкин оказался близок и к Максиму, и к Перепелице, и к Бровкину.

Юный мальчик-интеллигент никак не может вписаться в окружающий его суровый быт. Здесь проще таким, как Захар (М. Кокшенов), с его деревенской хваткой, умением устраиваться. Первая встреча с героем – возвращение из госпиталя: ничего героического, просто на ногу упал ящик от снарядов. А потом Женя решил проявить галантность – перенести хорошенькую связистку через лужу, но не устоял в скользкой жиже и плюхнулся в грязь. Сидя в артиллерийской установке (той самой «катюше»), он, воображая себя на линии огня, крутит какие-то ручки, нажимает педали и шепчет в полной эйфории: «За Льва Николаевича Толстого и его имение Ясную Поляну – огонь!» Совершенно неожиданно «катюша» стреляет, а Женя… берет в плен немецкий десант. И так далее.

Олег Даль органично и естественно вошел в эту стилистику, балансируя между условной эксцентрикой и абсолютно реальным человеческим характером, но нигде не переходя эту грань. Психологически точно рассчитывая зрительскую реакцию на все положения, в которые попадает его герой, актер сам по себе серьезен, даже как-то печален. Очень старательно не замечает Женя насмешек однополчан. Слишком старательно, потому что сквозь защитную маску стоицизма и сосредоточенности иногда мелькает по-детски непосредственная обида. Возникает ощущение трагического несоответствия человека и окружающего мира.

Двадцатипятилетний Даль с его аскетически худой фигурой легко «надел» на себя угловатость и неуклюжесть семнадцати-восемнадцатилетнего подростка. Но в какие-то моменты вся эта по-детски трогательная человеческая «конструкция» преображается мужским изяществом и благородством. Тем самым, мушкетерским, из романов Дюма. Увлечение ими Женя принес с собой из мирной жизни сюда, на фронт, и оно совсем вроде бы не к месту среди грохота орудий, непроходимости дорог, дыма пожарищ. Но почему посмеивающиеся над ним солдаты постепенно становятся к нему нежнее, внимательнее? Кто предлагает последнюю редиску, кто бежит со всех ног разыскивать Женю, когда вдруг появляется Женечка Земляникина, его первая любовь, кто уступает место в машине, чтобы Женя мог поехать в штаб и повидать там Женечку. Наверное, среди ужасов войны именно такой чудаковатый, но светлый и чистый человек, вооруженный помимо автомата тонкостью чувств, необходим людям?! Может быть, таким образом они восполняют то, что уже успели утратить в горячке военных будней?!

В самом Жене тоже должно что-то неизбежно измениться, потому что война есть война. Процесс развития характера своего героя актер делит на такие тончайшие градации, что не сразу можно уловить, как, в какие моменты произошли изменения. Вот он уже способен дать отпор, но дерется совсем «по-интеллигентски» – сверху вниз. Да, другой, но в чем-то тот же самый. «Воды, воды, дай воды! – кричит он Захару, стерегущему его „на губе“, и прибавляет: – Воды и… зрелищ». В этот момент он похож на удивленного щенка. И вообще, вся его агрессивность напоминает скорее защиту, чем нападение. «Я тебе лицо побью», – набрасывается он на солдата, оскорбившего девушку, но применить более сильное выражение он не в силах – сказывается интеллигентская закваска.

Но вот, стоя на верхотуре артиллерийского орудия, он наблюдает, как кто-то пишет имя Женечки на стене полуразрушенного дома. По-мальчишески щурясь, чтобы не заплакать, Женя слезает вниз с орудия, но по дороге опрокидывает на стоящего возле машины капитана ведро с водой. Все «в порядке»: он другой, но… все тот же. Однако вот что интересно: эта явно комедийная ситуация уже не вызывает смеха. Да разве можно смеяться, когда такая боль исходит от облика Жени – Даля!

В те жизненные мгновения, что отпущены герою на экране, он противостоит любому вторжению в его душевный мир. И это ему удается. Благодаря ярко выявившейся в этом фильме остросовременной манере актерского существования, Даль вывел тему войны в совершенно новое русло. Его Женя, защищая Родину, в то же время воюет и за то, что воплощает Родину вполне конкретно, – духовную жизнь человека, которой грозило полное уничтожение. Это прозвучало как предостережение, которое в 70-е годы обрело для актера совершенно определенный смысл.

Кроме того, в «Жене, Женечке…» открылись многообразие и широта дарования О. Даля. Соединение в одном актере двух полюсных видений мира – трагического и комического – вызывало в памяти феномен М. Чехова. Эта способность работать на контрастах – вносить в грустное долю иронии, а о веселом сказать с грустью – потянула серию двойных ролей. У режиссера-сказочника Н. Кошеверовой он сыграл в «Старой, старой сказке» по Андерсену Кукольника и Солдата, а следом – Ученого и его Тень в экранизации «Тени» Е. Шварца, которая, к слову сказать, очень долго добиралась до экрана.

Но «Женя, Женечка и „катюша“», столь много значившая в жизни и творчестве Даля, из-всех фильмов с его участием «пострадала» первой. Руководство Комитета по кинематографии и Союза кинематографистов принимать картину не хотело. Авторов обвиняли в искажении событий военных лет. Не имело значения при этом, что Окуджава – участник войны. Но даже не будь того, трудно предположить, что эти более чем странные намерения могли бы прийти в голову сценаристу и режиссеру.

От окончательного «полочного» состояния картину спасла поддержка Главного политического управления армии, которое вступилось за фильм, и на экраны он все-таки вышел. Но «Женю, Женечку…», видимо, решили взять «измором». Минимальное количество копий, ограниченный прокат, так называемый «третий экран», и, конечно, газетная кампания. К. Рудницкий уже совсем было собрался написать хвалебную рецензию, но в журнале «Советский экран» ему «доверительно сообщили, что „наверху“ мнение, наоборот, плохое». Вместо этого появились два письма возмущенных ветеранов войны, а также статья о том, что фильм плохо посещается (по этому поводу Б. Окуджава и журналистка Ф. Маркова обменялись открытыми письмами в газете «Труд»), Реклама отсутствовала, настоящие аналитические рецензии – что уж и говорить. В буклете М. Кваснецкой, посвященном творчеству О. Даля, об этом фильме нет ни слова.

Вопрос, имеет ли право на жизнь комедия на военную тему, – вопрос особый, во многом зависящий от чувства такта создателей и чувства юмора зрителей. Возможно, кому-то фильм и не нравился. Но ведь были те, кто проникся его обаянием. Вся искусственность сложившейся ситуации заключалась в том, что никакие другие оценки, кроме отрицательных, во внимание не принимались.

Некоторую путаницу в умах новый фильм все же произвел. Во всех спорах «Женю, Женечку…» упорно называли «комедией», но она не была «комедией» о войне. Ее можно назвать скорее «грустной комедией» или «комедией с трагическим концом». Это контрастное сочетание понравилось и повлекло за собой своего рода продолжателей.

Не случайно, что почти одновременно с картиной Окуджавы, Мотыля и Даля – чуть раньше, чуть позже – появились фильмы «Айболит-66» Р. Быкова, «Тридцать три» Г. Данелия, «Человек ниоткуда» Э. Рязанова. В них по-разному сочетались смешное и грустное. Общим было то, что в кинематографе вновь, забытый с 20-х годов, возродился жанр, который назывался трагикомедия.

В новом появлении этого жанра во второй половине 60-х годов была своя закономерность. Что-то сначала едва уловимо, а потом все более настойчиво менялось. Уже прошло печально известное собрание творческой интеллигенции, на котором была произнесена речь Н. Хрущева, возрождающая воспоминания об обращении с художниками сталинских времен. Происходило возвращение на круги своя. Все это можно было обозначить старым русским присловьем «и смех и грех». Помните, как пел ефремовский персонаж в фильме Р. Быкова: «Это даже хорошо, что пока нам плохо…» Со всей чуткостью художника Даль, конечно, давно уловил перемену «погоды», но в истории, связанной с выходом на экраны «Жени, Женечки и „катюши“», впервые испытал это, что называется, на собственной шкуре.

Шло время. Первые восторги актера, связанные с приходом в один из самых смелых театров страны, театр, ставший символом свободомыслия и протеста, проходили. Праздники театра-студии кончились; начались обычные рабочие будни, хотя и не совсем обычного, московского театра. И будни эти день за днем приносили с собой всякие неожиданности. Булгакова он тогда, наверное, еще не читал, но был и в его жизни свой «театральный роман».

Мир кулис поворачивался к Далю своей изнаночной стороной. Многое в нем удивляло и разочаровывало. Принципиальность отлично уживалась с беспринципностью, фальшь с чистотой, лицемерие с искренностью.

Ефремов попытался провести экономическую реформу в «Современнике», то есть добиться финансовой независимости, возможности самостоятельно распоряжаться средствами театра (прообраз будущего хозрасчета). Но эта инициатива встретила неодобрение в верхах.

Проблемы были не только в сфере материальной. Высота идей, актуальность тем, гражданственность и в первую очередь художественность стали подменяться их суррогатами. Все изменения, которые происходили в обществе, отразились на жизни театра.

Во время одной из встреч со зрителями Даль как бы подытожил сложившуюся тогда ситуацию: «Жизнь жестокая штука. Появились семьи, появились дети. Надо было зарабатывать деньги. Артисты стали метаться на радио, на телевидение. Потом появились автомобили, квартиры, стенки, „креслы“, диваны, ковры и прочая ерунда, которая и погубила творческое начало. Появились звания, и искусство закончилось на этом. Вот…» В подробности он не вдавался.

Стенки и «креслы» были, конечно, не причиной, а следствием начавшихся перемен. Просто зрителям о происходящем процессе застоя и распада он дал объяснение в такой доступной форме. Что же касается самого Даля, то все, что он слышал и видел, переживал очень тяжело. Ему, продолжавшему в творчестве жить по Уставу (по которому он прожил всю жизнь без скидок на время и прочие обстоятельства), трудно было смириться с положением вещей. Но Устав, увы, чем дальше, тем больше становился историей.

В резвой беготне дней можно было бы и не обращать на это внимания – роли есть, спектакли идут, и ладно. Многие так и рассуждали. Все казалось вполне нормальным и закономерным. Жизнь продолжала идти по накатанным и привычным рельсам. Но в лице этого актера театр неожиданно столкнулся с упорным сопротивлением. По накатанным другими рельсам он идти не хотел. Зрел протест, который принимал иногда странные и причудливые формы.

Однажды на спектакле «Валентин и Валентина», где он играл роль Гусева, Даль сел на край сцены и попросил у зрителя из первого ряда прикурить. Потом, конечно, последовал скандал, разбор на общем собрании, выговор. Неуважение к публике, мальчишество, безобразие – какие только слова не произносились! А это был обыкновенный переизбыток внутренней энергии и свободы и стремление к независимости. Но в театре предпочитали не вникать в такого рода мотивы. К тому же еще постоянные срывы. В коллективе, где таким срывам были подвержены многие, если не все, больше всех доставалось опять-таки Далю. Опять пошли собрания, на которых он молча выслушивал упреки коллег. После чего Ефремов запирал его трудовую книжку в сейф, давая понять, что артист Даль в театре больше не работает. Через неделю книжка возвращалась в отдел кадров.

Но есть свидетельства совсем иного рода.

Вдова Даля, Елизавета Алексеевна, вспоминает. Это было вскоре после окончания работы над ролью Шута в «Короле Лире». Однажды она позвонила ему в театр. Реакция показалась ей более чем странной. «Лиза? Какая Лиза?» – прозвучало в трубке. Позже он объяснил, что перед началом спектакля он ничего и никого не видит и не слышит.

К репетициям, а особенно к спектаклям, он готовился, по словам его коллег, как хирург к сложнейшей операции, как маршал, от которого зависел исход сражения. Практически невозможно представить себе Олега Даля, обсуждающего во время работы какие-то посторонние дела. А позднее вообще, приходя в театр, он закрывался один в гримерной, и раньше всех появлявшиеся костюмеры только по легкому запаху знакомого табака узнавали, что Олег Даль уже здесь. С годами сам выход на сцену давался актеру все с большим напряжением. «Все труднее и труднее».

В 1968 году Олег Даль сыграл Ваську Пепла в спектакле «Современника» «На дне», поставленном Г. Волчек. Сыграл ярко и неожиданно. Актер увидел в этом воре в законе – человека. Вором его сделала жизнь – так сложились обстоятельства. А мог он быть поэтом, такая в нем чувствовалась тоска по гармонии. В озлобленном, прошедшем все круги жизненного ада парне жила и трепетала нежная и возвышенная душа. Весь образ актер выстраивал как единый и стремительный порыв к счастью, к красоте, порыв, который обрывался столь трагически рано и несправедливо.

Только в 1969 году Даль встретился в работе с О. Ефремовым – над главной ролью в спектакле «Вкус черешн», который ставила Е. Еланская. Попятно, что по масштабам эти две роли сравнить никак нельзя. А через год с небольшим Ефремов перешел во МХАТ. Вскоре и Даль покинул театр. И не только из-за ухода Ефремова. Просто тот первый и единственный «Современник» кончился. Все тут уже было пройдено, надо было начинать сначала.

Но расставание с театром все же переживал достаточно тяжело – все-таки завершился целый жизненный этап.

_________________________

Весна 1973 г.

О. Даль (Мужчина), Е. Козелькова (Женщина) в спектакле «Вкус черешни». 1969 г.

Г. Волчек, О. Даль, В. Высоцкий. 1973 г.

О. Даль (Камаев), П. Щербаков (Калошин), А. Вертинская (Виктория), Н. Дорошина (Марина) в спектакле «Провинциальные анекдоты». 12 апреля 1974 г.

О. Даль (Балалайкин) и И. Кваша (рассказчик) в спектакле «Балалайкин и К о». Май 1974 г.

Москва. Лето 1974 г.

В роли сэра Чарльза Марлоу в телеспектакле «Ночь ошибок». 1974 г.

О. Даль (Барыгин-Амурский) и С. Крючкова (Зиночка) в кинофильме «Не может быть!». 1975 г.

О. Даль (Печорин) и О. Яковлева (Вера) в телеспектакле «Страницы журнала Печорина». Декабрь 1974 г.

О. Даль (Борис) в спектакле «Вечно живые». 25 марта 1975 г.

Лето 1975 г.

О. Даль – сэр Эндрю Эгьючик в спектакле «Двенадцатая ночь». 27 мая 1975 г.

О. Даль (Васька Пепел) и Н. Каташева (Василиса) в спектакле «На дне». 1968 г.

Вариант грима для роли принца Флоризеля. Фотопробы начала 1979 г.

Кинофильм «Мы смерти смотрели в лицо». 1980 г.

В роли балетмейстера Корбута в кинофильме «Мы смерти смотрели в лицо». 1980 г.

_________________________

По его словам, учителей он выбирал сам. Это в равной степени относилось к тем, у кого он фактически учился, и к тем, кем актер восхищался, хотя мог и ни разу не встретиться в работе. Например, Н. Анненков – руководитель курса, на котором учился Даль. Как ни редко посещал актер занятия, все же главное в уроках Анненкова он ухватил, запомнил и усвоил: «Он говорил нам: „Что ты делаешь? Вот отсюда надо извлекать суть, изнутри, из солнечного сплетения!..“ „Где мама?“, „Где мама?“ – на его режиссерском языке означало: „Где твое человеческое начало, твоя сущность?“ Это я тоже запомнил и принял навсегда…»

А вот у Б. Бабочкина Даль не учился, но всю жизнь считал себя его учеником. Еще в училище бегал на его «Иванова», позднее видел блистательного Суслова в «Дачниках». Но самое сильное и незабываемое впечатление произвел на него Бабочкин – Олеша Смолин в «Плотницких рассказах». Даль поражался, как, аристократичные и холеные в «Скучной истории», руки Бабочкина здесь становились скрюченными, узловатыми, как будто всю жизнь не расставались с пилой и топором. Одна из загадок актера, одна из загадок профессии, которые Даль все время разгадывал. И разгадал.

Перед тем как пригласить Даля на главную роль в своем фильме «Обыкновенная Арктика», режиссер А. Симонов снял его в фильме-концерте «Военные-сороковые» из телецикла «Поют артисты театра и кино». Передача единственный раз прошла по ТВ в 1975 году и больше не повторялась. Она неизвестна, поэтому стоит сказать о ней несколько слов.

В кадре стоит О. Даль и поет песню «Дороги» Ошанина-Новикова. Симонов испытал удивление, увидев и ввалившиеся щеки, и темные круги вокруг глаз, какое-то пропыленное, уставшее лицо. Перед ним был человек, прошедший войну от первого до последнего выстрела. Это не было фактурой Даля, это был способ его актерского существования. Интенсивность внутренней душевной и духовной жизни изменила и его внешний облик.

Позднее В. Шкловский, рецензируя фильм «На стихи Пушкина», отметил, что, вживаясь в стихи великого русского поэта, Даль становится временами на него похож.

Ефремов же дал актеру очень много в плане освоения режиссерской профессии, умения работать с актером, воздействовал, если так можно сказать, собственным примером. Но главное, сам «Современник» стал для Даля не только творческой, но и жизненной школой. И вот все это кончилось…

Незадолго до этого сложного и ответственного события – уход из театра, что делать дальше? – в жизни Даля возник человек, который, пожалуй, сильнее всех повлиял на дальнейшую судьбу актера.

Началось с того, что Г. Козинцев пригласил Даля на роль Шута в свой фильм «Король Лир». Именно пригласил, так как проб практически не было – осталась всего лишь одна фотография пробы грима. Знакомство, короткий разговор – и актер был утвержден.

Козинцев никогда не давил авторитетом. Все творческие вопросы решались во взаимном общении, беседах, разговорах. Человек необычайного обаяния, сдержанности, он мог, однако, моментально вскипеть, когда видел расхлябанность, равнодушие, безответственность в работе. «Преступнику» не было пощады. Единственным членом коллектива, которому прощались все срывы, был Олег Даль. Даже когда актер сорвал последнюю, труднейшую съемку, Козинцев взял вину на себя. Вдова режиссера, Валентина Георгиевна, вспоминала, что Козинцев тогда объяснил: «Мне его жаль. Он – не жилец». Страшно и пророчески звучат эти слова сейчас.

Но тогда же Козинцев увидел и другое.

Он почувствовал, с каким тонким и чутким организмом имеет дело. Он увидел не только изящество облика, своеобразную пластику, но и нервно-чувствительный, ироничный мир души, болезненно реагирующий на любые неорганичные его натуре вмешательства извне.

Козинцев дал возможность актеру осознать масштаб его собственного актерского дарования. Фактически не имея статуса трагического актера, в роли Шута он им утвердился.

Актеров этого амплуа в русском театре можно пересчитать по пальцам. В XX веке – И. Москвин, М. Чехов, С. Михоэлс, Н. Симонов. Олег Даль как бы наследовал их амплуа. Но ближе всего его трагический талант оказался к чеховскому – по редчайшему сочетанию силы и слабости. Телесная надломленность, хрупкость и духовная стойкость, непреклонность; и при этом – душевная ранимость, болезненность.

Для самого Даля это было не только амплуа. Было особое мировосприятие. Встревоженность по времени, по эпохе. Козинцеву, которому была просто необходима в актере мера человеческого участия, помогающая вырастить образ, точнее, по его определению, «выстрадать» его, эта встревоженность Даля оказалась чрезвычайно важна. Благодаря ей он мог освободить актера из-под своей власти, чтобы дать ему жить в образе свободно, подчиняясь своим внутренним законам, по которым мог жить только он, Олег Даль. Его Шут страдал от своего бессилия; он кричал о том, что ему было известно раньше, чем всем, но его никто не слышал, не хотел слышать. Во взгляде, следившем за человеческой слепотой, ощущалась тревога и боль за день сегодняшний, за своего современника. Шут – Даль напоминает Бориса Дуленко – тот же голый череп, то же безнадежное сознание собственного бессилия в глазах.

Как бы исследуя истоки своей профессии, актер нашел ключ к разгадке шекспировского образа и выделил в нем одну черту – его занимали актерские способности Шута. Шут смеется сам, смешит других, сыплет остротами и каламбурами. Но его амплуа не комик, а трагик; роль, которую его заставляет играть жизнь, – трагична. Однако Даль сосредотачивает внимание не столько на природе дарования своего Шута, сколько на соотношении сил – художник и власть. В природе художника видеть не только само явление, но и его суть. Об этом и говорит Шут на привычном для себя языке. Он разыгрывает перед королем целый спектакль. На самом деле это не просто игра, а битва. И эту битву он проигрывает.

Он еще совсем мальчик, этот Шут. Помогая королю пройти через бурю, он ищет защиты от непогоды у него же, у короля, который потерял все, зато обрел способность чувствовать чужую боль как свою. Детски-трогательным движением Шут прячет голову у него на плече. Сколько в этом ранимости, беззащитности! Поэтому, потеряв Лира, он весь как-то сломается, отяжелеет, глаза потухнут. Он будто врастет в землю.