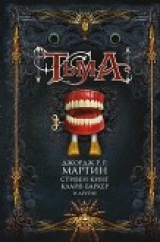

Текст книги "Тьма (сборник)"

Автор книги: Стивен Кинг

Соавторы: Нил Гейман,Дэн Симмонс,Клайв Баркер,Поппи Брайт,Джозеф Хиллстром Кинг,Питер Страуб,Келли Линк,Стив Тем,Элизабет Хэнд,Джо Лансдейл

Жанр:

Ужасы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)

– Хорошо, – сказала она. – Наверное, достаточно.

И к моему удивлению, она протянула ко мне руку, убирая прядь волос мне за ухо, а потом на секунду коснулась моего лица, забирая этот бубен.

– Настало время для твоего Путешествия, – сказала она.

Я уставился на нее. Стены остановились, как я заметил. Я чувствовал себя ничуть не менее странно, но хоть немного пробужденным.

– Путешествие куда?

– Тебе понадобится вода. Я собрала тебе ланч.

Она выскользнула за занавесь, и я пошел следом, ошеломленный. И тут же наткнулся на деда. Он сидел в коляске у самого хогана, с черным полотенцем на голове, так чтобы его глаза и отслаивающаяся от тела кожа были в тени. На руках были надеты черные перчатки. Должно быть, руки просто жжет, подумал я.

И тут заметил, что Люси уже нет рядом. Шипение кислородного баллона стало резче, губы деда зашевелились под маской. «Руах». Этим утром мое прозвище звучало почти с нежностью. Я ждал, не в силах отвести взгляд. Но кислородный аппарат лишь ритмично зашипел, будто листья под порывами ветра, и дед больше ничего не сказал. Спустя пару секунд вышла Люси, с красным рюкзаком, который отдала мне.

– Следуй знакам, – сказала она и развернула меня спиной к дороге и лицом к пустыне.

Ожив, я стряхнул ее руку с моего плеча.

– Знакам чего? Что я должен делать?

– Найти. И принести.

– Я не пойду.

– Ты пойдешь, – холодно сказала Люси. – Знаки легко узнать, легко найти. В этом меня заверили. Все, что тебе потребуется, – быть внимательным.

– Кто «заверил»?

– Первый знак, как мне было сказано, ты найдешь у высокого цветущего кактуса.

Она указала, но в этом не было необходимости. В сотне метров от дома среди камней и песка торчал колючий зеленый кактус, по обе стороны от которого росли два других, точно таких же, но поменьше. Семейка кактусов, шагающая по пустыне.

Я поглядел на деда в его дурацком капюшоне из полотенца, на Люси, яростно сверлящую меня взглядом черных глаз. Завтра, подумал я, за мной отец приедет, и, если повезет, ноги моей больше здесь не будет.

И я внезапно ощутил себя смешным и виноватым одновременно.

Даже не осознавая, что делаю, я выставил руку и коснулся руки деда. Кожа под тонкой хлопчатобумажной рубашкой промялась, будто под моими пальцами была рыхлая бесформенная подушка. Даже не горячая. Она не ощущалась живой. Я отдернул руку, и Люси гневно поглядела на меня. На моих глазах выступили слезы.

– Убирайся отсюда, – сказала она.

Я пошел прочь, ковыляя по песку.

Не думаю, что жара усилилась сразу же, как я ушел от дедова дома. Хотя именно так мне показалось. Я чувствовал, как тоненькие волоски на моих голых ногах и руках скручиваются, будто опаленные огнем. Солнце прожарило небо до белизны, и единственным местом, куда я мог смотреть, чтобы не болели глаза, был песок под ногами. Обычно, гуляя по пустыне, я панически боялся скорпионов, но не в тот день. Было совершенно невозможно представить себе, чтобы что-то могло ползать, жалить, хотя бы дышать, находясь тут. Не считая меня.

Я не знал, что предстоит найти. Может, следы ног, помет каких-нибудь зверей или мертвое животное. Вместо этого я увидел наколотую на шип кактуса открытку «Пост-Ит». «Деревня», – было написано на ней.

Аккуратно, стараясь не задеть остальные иглы, я снял записку. Надпись черными печатными буквами. Поглядел на дом деда, но снаружи никого не было. Ритуальный хоган издалека выглядел откровенно глупо, будто детская походная палатка.

«Не то что пуэбло[27]27

Пуэбло – селение индейцев в США, деревня (прим. ред.).

[Закрыть]», – подумал я. Туда мне даже глядеть не хотелось, не говоря уже о том, чтобы идти. Но я слышал, как она зовет меня, шепотом, слишком похожим на шепот моего деда. Я подумал, что могу пойти к дороге – в сторону города, а не к деревне, пока меня не подберет проезжающий грузовик и не отвезет домой. По дороге обязательно проедет грузовик рано или поздно.

Я пошел к дороге. Но, дойдя туда, свернул в сторону деревни. Не знаю почему. Было ощущение, что выбора у меня нет.

Дорога, если ее можно так назвать, оказалась недолгой. Не проехало ни одной машины. Ни знака, который указал бы обратный путь в известный мне мир. Я видел, как асфальт будто подымается в воздух и дрожит в струях раскаленного воздуха. И подумал о моем деде, попавшем в Хелмно, копающем могилы в зеленой тени вековых деревьев. Люси положила в термос с водой льда, и кубики застучали по моим зубам.

Я шел и глядел на пустыню, пытаясь заметить птицу или ящерицу. Рад был бы увидеть даже скорпиона. Но меня окружал лишь песок, бесцветные горы вдали и белое небо. Мир, лишенный жизни и памяти о ней, как поверхность Марса И такой же красный.

Даже одинокий дорожный знак, указывающий в сторону деревни, насквозь проржавел и истерся от песка, так что название уже было не прочесть. Никогда не видел здесь туристов, да и вообще никого не видел. Называть это «пуэбло» было огромным преувеличением.

Два ряда домов с выкопанными в склоне ямами – прямо под ними; верхний ряд длиннее нижнего, и вместе они образовывали будто гигантскую потрескавшуюся губную гармошку, на которой играли ветры пустыни. Крыши и стены верхнего ряда обвалились. Все это выглядело скорее памятником, чем развалинами, символом людей, которых уже не было в живых, а не местом, где они действительно жили. Нижний ряд домов был по большей части цел, и я, спотыкаясь, пошел вдоль них по хрустящему гравию. Казалось, они тянули меня к себе за лодыжки потихоньку, кусочек за кусочком, затягивая с пустыней. Я остановился и прислушался.

Ничего. Я глядел на потрескавшиеся оконные проемы, почти квадратные, лишенные дверей входы в то, что когда-то служило жилищем, низкие стены из глины и камней. Весь пуэбло будто присел, вдыхая песок дюжинами мертвых ртов – карикатура на человеческое дыхание. Я подождал еще немного, но открытое место не казалось мне безопаснее. Только жарче. «Если Враги моего деда там, – вдруг подумал я, – и если мы призовем их, то куда они отправятся?» Наконец я нырнул в ближайший ход и остановился в полумраке.

Через пару секунд глаза приспособились к полутьме, но смотреть было не на что, Вдоль оконных проемов лежал коричневый песок, волнами и холмами, будто миниатюрная рельефная карта пустыни снаружи. Под ногами лежали крохотные камешки, слишком маленькие, чтобы спрятать скорпионов и немного звериных костей не больше моего мизинца по размеру, которые можно было отличить от камней только по характерному изгибу и белизне.

Потом, будто мое появление запустило волшебный механизм, появился звук – шорох крохотных лапок и брюшек по стенам. Никто не трещал предостережение. Никто не шипел А шелест лапок был таким тихим, что поначалу я принял его за шорох песка у оконных проемов и по прохладному глиняному полу.

Я не закричал, но отшатнулся назад и, потеряв равновесие, оступился. Схватил термос, замахнулся, готовый ударить, и тут из темноты вышел мой отец. И уселся напротив меня, скрестив ноги.

– Что… – начал я, и по лицу покатились слезы, мое сердце колотилось.

Отец ничего не сказал Достал из кармана желтой рубашки, застегнутой на все пуговицы, пачку папиросной бумаги и кисет с табаком, быстрыми отработанными движениями скрутил себе папиросу.

– Ты не куришь, – сказал я, когда отец хрипло затянулся.

– Ты просто не знаешь, – ответил он. Оранжевый огонек на конце папиросы выглядел как открытая язва на его губах. Пуэбло будто приподнялся и опустился.

– Почему дедушка называет меня «Руах»? – резко спросил я.

Отец просто сидел и курил Запах неприятно защекотал у меня в носу.

– Боже, папа. Что происходит? Что ты здесь делаешь, и…

– Ты знаешь, что значит «руах»? – спросил он.

Я тряхнул головой.

– Это еврейское слово. Означает «дух».

Меня будто о землю ударило. Перехватило дыхание.

– Иногда это имеет такое значение, – продолжал отец. – В зависимости от того, где используется, понимаешь? Иногда означает «дух», иногда – «призрак», в другой раз – «Дух божий». «Дух жизни», который бог вдохнул в свои творения.

Он затушил папиросу о песок, оранжевый огонек мигнул, будто закрывшийся глаз.

– А иногда это означает просто «ветер».

Я почувствовал, как сжимаются пальцы и что снова могу дышать. Под ладонями был прохладный и мягкий песок.

– Ты тоже древнееврейского не знаешь, – сказал я.

– Это слово выучил специально.

– Зачем?

– Потому, что он и меня так называл, – ответил отец и скрутил еще одну папиросу, но не стал закуривать.

Некоторое время мы сидели молча.

– Люси позвонила мне две недели назад, – заговорил отец. – Сказала, что время пришло и что нужен помощник для вашего… ритуала. Кто-то, кто спрячет это, а потом поможет найти. Сказала, что это – самая важная часть.

Пошарив рукой за спиной, он достал коричневый бумажный пакет, какие бывают в бакалейных лавках, с закрученным верхним краем, и бросил его мне.

– Я его не убивал, – сказал он.

Я поглядел на него, и глаза снова стали мокрыми. Песок гладил кожу на моих ногах и руках, заползал под шорты и в рукава, будто в поисках пор, через которые можно проникнуть в меня. Присутствие отца совершенно не успокаивало. «Он никогда не у мел успокоить, как и вообще проявлять чувства», – с яростью подумал я. Ярость показалась мне уместной. Она заставила шевелиться. Я дернул пакет к себе. Первое, что я увидел, разорвав его, – глаз. Желто-серый, почти высохший. Не до конца. Потом увидел сложенные черные крылья. Пушистое черное тельце, скрюченное в букву «J». Если не считать запаха и глаза, вполне сойдет за атрибут Хэллоуина.

– Это летучая мышь? – прошептал, я и отбросил пакет в сторону, поперхнувшись.

Отец поглядел на стены, потом на меня. Не шевельнулся. «Он – часть всего этого, – изумленно подумал я, – он знал, что они сделают». И отбросил эту мысль: «Не может такого быть».

– Папа, я не понимаю, – взмолился я.

– Я понимаю, что ты еще мал, – сказал отец. – Со мной он такое проделал лишь тогда, когда я колледж окончил. Но ведь теперь времени нет, не так ли? Ты его видел.

– Почему я должен все это делать?

Отец мгновенно перевел взгляд на меня. Запрокинул голову и сжал губы, будто я спросил нечто совершенно бессмысленное.

– Это твое первородное право, – сказал он, вставая.

Мы ехали обратно к хижине деда в молчании. Дорога заняла не больше пяти минут. Я даже понять не мог, что еще спросить, не говоря уже о том, что мне теперь делать. Я глядел на отца, хотелось кричать на него, молотить его, пока он не ответит, почему так себя ведет.

Если не считать того, что, похоже, он вел себя совершенно нормально. Для себя.

Он обычно не говорил даже тогда, когда вел меня в магазин за мороженым.

Когда мы подъехали к хижине, он наклонился поверх меня, распахивая дверь, и я схватил его за руку.

– Папа. По крайней мере скажи, зачем эта летучая мышь.

Отец сел, двинул рычажок кондиционера вправо, потом резко влево, будто мог напугать его и заставить работать. Он всегда так делал. Кондиционер никогда не включался. Отец и его привычные действия.

– Ничего, – ответил он. – Это символ.

– Символ чего?

– Люси тебе расскажет.

– Но ты знаешь, – едва не рыча, сказал я.

– Только то, что сказала мне Люси. Нужна шкурка и кончик языка. Это – Говорящий Бог. Или это с ним ассоциируется. Или что-то еще. Он может отправиться туда, куда не может попасть никто другой. Или помочь другому туда попасть. Мне кажется. Извини.

Положив руку на плечо, он мягко подтолкнул меня наружу прежде, чем я задумался, за что он извиняется. Он еще раз меня удивил, окликнув.

– Я тебе обещаю, Сет. Это последний раз в твоей жизни, когда тебе пришлось сюда приехать. Закрывай дверь.

Слишком ошеломленный, изумленный и напуганный, чтобы сделать что-то еще, я закрыл дверь и глядел, как машина моего отца исчезает в первых закатных тенях. Я почувствовал, как меняется воздух (раньше, чем положено), как ночная прохлада начинает просачиваться в белоснежный день, будто кровь сквозь бинтовую повязку.

Мой дед и Люси ждали в патио. Она держала руку на его плече, ее длинные волосы были собраны вверх, и лицо, лишенное привычного черного обрамления, выглядело намного старше. Его лицо теперь было полностью открыто, без защитной накидки, будто резиновая маска на крючке без костей, что поддерживал ее.

Кресло-каталка медленно и со скрипом поехала по бетону на плотный песок. Его толкала Люси. Мне оставалось лишь смотреть. Кресло остановилось, и дед оглядел меня.

– Руах.

В его голосе снова не было никаких интонаций. Но не было и разрывов, пробелов, как вчера вечером, когда дыхание не слушалось его.

– Принеси это мне.

Может, это мое воображение, а может, подули первые порывы вечернего бриза, но мне показалось, что пакет извивается в моих руках. «Это в последний раз», – сказал отец. Спотыкаясь, я пошел вперед и кинул бумажный пакет на колени деду.

Быстрее, чем когда-либо, когда я видел его движения, но все равно медленно, дед прижал пакет к груди. Его голова склонилась вперед, и у меня возникла безумная мысль, что сейчас он начнет напевать мыши, будто младенцу. Но дед просто закрыл глаза и держал пакет прижатым к груди.

– Хорошо, хватит. Я же тебе говорила, что так не сработает, – сказала Люси и забрала у него пакет. Мягко коснулась его спины, но на меня даже не поглядела.

– Что он сейчас сделал? – резко спросил я ее. – И для чего эта летучая мышь?

Люси снова улыбнулась мне медленно и ядовито.

– Подожди и увидишь.

И она ушла. Я и дед остались одни, на дворе. Темнота наползала на горы вдали, будто полоса тумана, только быстрее. Когда она достигла нас, я закрыл глаза и не чувствовал ничего, кроме холода.

Дед все так же смотрел на меня, слегка запрокинув голову. Прямо, как волк.

– Копали, – сказал он. – Это все, что мы делали сначала. Делали ямы глубже. Земля такая черная. Такая мягкая. Липнет к рукам… как внутренности животного. Деревья, склонившиеся над нами. Сосны. Огромные белые березы. Кора – гладкая, как кожа ребенка. Нацисты ничего… пить не давали. И есть. Но и… не обращали внимания. Я сел рядом с цыганом, возле которого спал., всю войну. На гнилом полене. Мы грелись друг о друга. Кровь из… ран друг друга. Зараза. Вши. Я даже… не знал его имени. Четыре года в шести дюймах друг от друга… не знал. Не могли друг друга понять. Никогда не пытались. Он спрятал..

Его глаза расширились и выпучились, будто безумные; мне показалось, что дед опять не дышит. Я был готов заорать, но он собрался и продолжил.

– Пуговицы, – сказал он. – Понимаешь? Откуда-то. Тер их о края камней. О столбы. О любой подходящий предмет. Пока они не стали… острыми. Не для того, чтобы убить. Не оружие.

Снова кашель.

– Как инструмент. Ножик.

– Ножик, – машинально повторил я, будто во сне.

– Когда он голодал. Когда он… просыпался с воплем. Когда нам приходилось смотреть на детские… тела на виселицах… прежде чем вороны выклюют им глаза. Когда шел снег, а… нам приходилось ходить… босиком… или стоять снаружи всю ночь. Цыган резал.

Глаза моего деда снова выпучились, будто готовые лопнуть. Снова кашель, его так трясло, что он чуть не упал с кресла. И снова заставил свое тело успокоиться.

– Жди, – сказал он. – Ты будешь ждать. Ты должен.

Я ждал. Что еще я мог сделать?

Позже он заговорил снова.

– Две маленькие девочки.

Я уставился на него. Его слова оплетали меня, будто нити кокона.

– Что?

– Слушай. Две девочки. Одни и те же, снова и снова. То, что… цыган… вырезал.

Еле-еле, той частью моего сознания, что еще бодрствовала, я задумался: «Как кто-то может сказать, что две фигурки, вырезанные бог знает из чего заточенными краями пуговиц, были теми же самыми девочками?»

Но мой дед просто кивнул.

– Даже в самом конце. Даже в Хелмно. В лесу. В те мгновения… когда мы не копали, и остальные просто… сидели. Он пошел к деревьям. Положил на них руки, будто они были теплыми. Заплакал. Впервые за всю войну. После всёго, что мы видели. Всего, что мы знали… не плакал до того момента. Когда он вернулся, у него в руках были… полосы сосновой коры. Пока остальные спали… замерзали… умирали… он работал. Всю ночь. В лесу. Каждые пару часов… прибывал груз. Людей, понимаешь? Евреев. Мы слышали поезда Потом увидели создания… меж стволов деревьев. Худые. Ужасные. Будто ходячие мертвые палки. Когда нацисты… начали стрелять… они падали беззвучно. Тук-тук-тук автоматы. И тишина. Создания, лежащие на листьях. В лужах. Убивать для… нацистов было… недостаточно весело. Они заставили нас катить тела… в ямы, руками. Хоронить их. Руками. Или ртами. Кровь и грязь. Куски человечины на зубах. Некоторые легли. Умерли тут же. Нацистам не пришлось… говорить. Мы просто… сталкивали все мертвое… в ближайшую яму. Без молитв. Не глядя, кто это был. Никого. Понимаешь? Никого. Ни хоронящий. Ни хоронимый. Нет разницы.

И всю ночь цыган резал.

С утренним… грузом… нацисты решили… попробовать новенькое. Раздели прибывших… выстроили… на краю ям… по двадцать, по тридцать. А потом стали играть… на выбивание. Стреляли в тело… если сможешь понять… чтобы оно разлетелось прежде… чем упасть. Раскрылось, как цветок.

Весь следующий день. Всю следующую ночь. Копали. Ждали. Вырезали. Убивали. Хоронили. Снова и снова Потом… в конце второго дня, наверное… я разозлился. Не на нацистов. За что? Злиться на человеческое существо… за то, что оно убивает… за жестокость… все равно что злиться на лед, что он морозит. Просто… это ожидаемо. Поэтому я разозлился… на деревья. За то, что стоят тут. За то, что зеленые и живые. За то, что не падают, когда в них пули попадают. Я начал… орать. Попытался. По-еврейски. По-польски. Нацисты поглядели, я думал, они меня пристрелят. Они засмеялись. Один начал хлопать в ладоши. Ритм. Понимаешь?

Деду как-то удалось поднять непослушные руки с подлокотников и свести вместе. Они столкнулись со щелчком, будто две сухие ветки.

– Цыган… просто смотрел. Все еще плакал. Но еще… потом… кивнул.

Все это время глаза моего деда были опухшими, будто в его тело закачали слишком много воздуха. Но тут воздух с шумом вышел из него, глаза потухли, а веки опустились. Я подумал, что он снова заснул, как вчера вечером. Но все еще не мог пошевелиться. С трудом понял, что за долгую дневную прогулку взмок и теперь замерзаю.

Веки на глазах деда слегка приоткрылись. Он глядел на меня, будто из-под крышки сундука, крышки гроба.

– Я не знаю, откуда цыган знал… что это конец. Что пришло время. Может, просто потому… что прошло много часов… полдня… между грузами. Мир… затих. Мы. Нацисты. Деревья. Трупы. Бывали места и похуже… я думал… перестать жить. Несмотря на запах. Наверное, я спал. Должно быть, потому, что цыган тряхнул меня… за плечо. Показал то… что сделал. Он… уравновесил это… на палке, которую согнул. Фигурка шевелилась. Туда-сюда. Вверх-вниз.

Я разинул рот, да так и остался. Я стал камнем и песком, воздух проходил сквозь меня, не оставляя во мне ничего.

«Жизнь», – сказал мне цыган, по-польски. Я впервые слышал, чтобы он говорил по-польски. – «Жизнь». Понимаешь?»

Я покачал… головой. Он снова сказал. «Жизнь». А потом… не знаю, как… но я… понял.

Я спросил его… «Почему не ты?» Он достал… из кармана… одну из старых фигурок. Две девочки. Держащиеся за руки. Я не замечал раньше… руки. И я понял.

«Мои девочки, – сказал он. Снова по-польски. – Дым. Ничего. Пять лет назад». И это я понял.

Я взял у него фигурку. Мы ждали. Спали бок о бок. В последний раз. И пришли нацисты.

Заставили нас встать. Мало их было. Остальные ушли. Нас пятнадцать было. Может, меньше. Они что-то сказали. По-немецки. Никто из нас немецкого не знал. Но для меня… по крайней мере… это слово значило… беги. Цыган просто… остался стоять. Умер там же. Под деревьями. Остальные… не знаю. Нацист, что поймал меня… смеялся… мальчишка. Не сильно… старше тебя. Неуклюже держащий оружие. Слишком большое для него. Я поглядел на свою руку. Держащую… статуэтку. Деревянного человека. «Жить», – начал распевать я… вместо «Шема Исраэль». И нацист выстрелил мне в голову. Бах.

С этим единственным словом мой дед потерял сознание, будто выключатель щелкнул. Обмяк в кресле. Мое оцепенение продлилось еще пару секунд, а потом я замахал руками перед собой, будто пытаясь увернуться от того, что он мне рассказал. Делал это с такой силой, что не заметил поначалу, как дергается грудь деда, как он хрипит. Хныча, я опустил руки, но грудь деда уже не подымалась, он обмяк сильнее, упав вперед, и не шевелился.

– Люси! – завопил я, но она уже сама выбежала из дома. Вытащила деда с кресла и положила на землю. Нагнулась к нему, сдвигая маску вверх, но прежде, чем их рты соприкоснулись, дед кашлянул, и Люси отпрянула, всхлипывая и натягивая маску обратно.

Дед лежал на земле, будто россыпь костей в грязи. Шипел кислородный баллон, синеватая трубка, идущая к маске, запотела.

– Как? – прошептал я.

– Что? – спросила Люси, стирая слезы.

– Он сказал, что ему выстрелили в голову.

Лишь сказав это, я в первый раз ощутил этот холод, ползущий из кишок в желудок, а потом к горлу.

– Прекрати это, – сказал я, но Люси подвинулась вперед, так, что ее колени оказались под головой деда, и не обращала на меня внимания. Я увидел над головой наполовину скрытую облаками луну в черном небе, будто приоткрытый глаз ядозуба. Спотыкаясь, я пошел мимо дома и, даже не думая, вошел в хоган.

Внутри я задернул занавесь, чтобы не видеть Люси и деда, и эту луну. Крепко прижал колени к груди. Избавиться от леденящего холода. Долго оставался в таком положении. Стоило лишь закрыть глаза, и я видел людей, рвущихся, будто перезрелые бананы, руки и ноги, усеивающие черную голую землю, как ветки деревьев после грозы, ямы, заполненные обнаженными мертвыми людьми.

«Я хочу, чтобы он умер», – понял я. В тот момент, когда он упал вперед в кресле, я надеялся, что он умер. «За что именно? За то, что в лагерях был? За то, что мне рассказал? За то, что довел меня до тошноты и заставил с этим бороться?»

С потрясающей и пугающей быстротой чувство вины за эти мысли исчезло. А когда оно исчезло, я осознал, что холод струится по моим ногам и шее, закладывает уши, покрывает язык, будто паста, закрывает от меня мир. Я слышал лишь голос деда, будто вихрь песка внутри моего черепа. «Он внутри меня. Он поглотил меня, занял мое место. Он стал мной».

Я прижал руки к ушам, но это не помогло. Мысли метались, воспоминания последних двух дней – бубен, пение, мертвый Говорящий Бог, летучая мышь в бумажном пакете, прощание отца. И голос в моих ушах, будто соединившийся с биением моего сердца. «Жизнь». И я наконец понял, что сам загнал себя в ловушку. Один, в хогане, в темноте. Если я обернусь, то увижу Танцующего Человека. Он будет нависать надо мной с широко открытым ртом. И будет уже поздно. Наверное, уже поздно.

Закинув руки назад, я схватил Танцующего Человека за тонкую черную шею. Ощутил, как он болтается на ветке, уже был готов к тому, что он станет извиваться. Я с трудом встал. Он не шевелился, но деревянная кожа казалась податливой под моими пальцами, как настоящая. В моей голове продолжал пульсировать новый голос.

У ног на полу валялись спички, которыми Люси зажигала ритуальные свечи. Я схватил коробок, бросил резную фигурку на землю. Они ударилась подставкой и опрокинулась лицом вверх, глядя на меня. Я сломал спичку о коробок, потом вторую. Третья загорелась. Мгновение я держал ее над Танцующим Человеком. Жар подбирался к моим пальцам – это было чудесное ощущение, живой огонь, отпугивающий холод внутри меня. Я бросил спичку, и Танцующий Человек исчез во вспышке ярко-оранжевого пламени.

И вдруг оказалось, что больше ничего не надо. Хоган превратился в обычное жилище из дерева и глины, ночь снаружи стала обычной ночью в пустыне, Танцующий Человек стал горкой рыжего и черного пепла, который я разбросал ногой. Все еще холодно, но теперь я чувствовал себя скорее усталым. Шатаясь, вышел наружу и сел у стены хогана. Закрыл глаза.

Меня разбудили шаги. Я сел и с изумлением понял, что уже день. Я ждал, в напряжении, боясь поднять взгляд, но потом сделал это.

Рядом со мной стоял на коленях отец, на земле.

– Ты уже здесь? – спросил я.

– Твой дед умер, Сет, – сказал, он. Обычным своим голосом зомби-папочки, но он коснулся моей руки, как настоящий отец. – Приехал, чтобы забрать тебя домой.

4

Хорошо знакомый шум в коридоре гостевого дома известил меня, что вернулись ученики. Один из них, лишь один, остановился у моей двери. Я ждал, затаив дыхание и жалея, что не выключил свет. Но Пенни не постучалась, и, спустя пару секунд, я услышал ее размеренные аккуратные шаги – дальше по коридору, к ее комнате. Я снова был наедине с моими марионетками, моими воспоминаниями и ужасными подозрениями.

Месяц спустя я был в своей простой безликой квартире в Огайо, с телевизором без кабеля, почти пустым сервантом и единственным шкафом, наполненным тетрадями, – канун нового учебного года. Вспоминаю, как пробудился в тревоге, от которой, похоже, до конца не избавился, – ни на мгновение с тех пор, как в последний раз отъезжал от дома деда.

– Я убил его, – сказал я отцу, и он поглядел на меня безо всякого выражения. Я рассказал ему все – про цыгана, про Танцующего Человека, про Путь, про то, о чем я думал.

Мой отец не рассмеялся. Но и не прикоснулся ко мне.

– Это глупо, Сет, – все, что он сказал мне. Некоторое время я так и думал.

Но сегодня я думаю о Рабби Лёве и его големе, создании, которое он наделил подобием жизни. Создании, которое ходило, говорило, мыслило, видело, но не ощущало вкуса. Не ощущало чувств. Я думаю о моем отце, о том, каким он всегда был. Если я прав, то с ним, конечно, было сделано именно это. И я думаю о том, что я лишь выгляжу настоящим, даже для себя самого, когда сравниваю себя с живыми лицами моих учеников.

Возможно, понимаю я, в те последние дни между мной и дедом ничего не произошло. Все могло случиться за годы до моего рождения. Цыган предложил то, что предложил, и мой дед принял это, в результате став тем, кем он был. Должен был быть. Если это правда, то в моем отце и мне нет ничего исключительного. Естественное потомство. Мы просто унаследовали нашу суть и наши пределы, как и все земные создания.

Но я не могу отделаться от мыслей о могилах, которые я увидел в этой летней поездке, о миллионах людей в них. О миллионах, лишенных могил. Тех, кто превратился в дым.

Мне кажется, я наконец это ощущаю. Или всегда чувствовал, только не осознавал. Холокост, прокатившийся по поколениям, будто волна радиации, уничтожает во всех, к кому прикасается, способность верить людям, ощущать радость, влюбляться, верить в любовь, когда видишь ее в других.

«Интересно, какая разница, в конце концов, был ли это мой настоящий дед или дед-голем, созданный цыганом, что выполз из леса в Хелмно?»