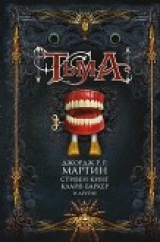

Текст книги "Тьма (сборник)"

Автор книги: Стивен Кинг

Соавторы: Нил Гейман,Дэн Симмонс,Клайв Баркер,Поппи Брайт,Джозеф Хиллстром Кинг,Питер Страуб,Келли Линк,Стив Тем,Элизабет Хэнд,Джо Лансдейл

Жанр:

Ужасы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)

Рэмси Кэмпбелл

Без струн

Рэмси Кэмпбелла называют «самым уважаемым из ныне живущих британских авторов жанра «хоррор», он подучил наград больше, чем любой другой писатель, работающий в этом стиле, в том числе титул Гранд-Мастера от Мировой Конвенции Ужаса, награду за Достижение всей жизни от Ассоциации писателей хоррора и титул «Живая Легенда» от Международной Гильдии Ужаса.

Его последние романы – «Тайная история», «Ухмылка Тьмы» и «Вороватый страх». Вскоре выходят «Существа в бассейне» и «Семь дней Каина». Его короткие рассказы были опубликованы в сборниках «Ходячие кошмары», «Наедине с ужасами», «Призраки», «Мерзкие байки, рассказанные мертвецом» и «Прямо у тебя за спиной».

Документальные творения Кэмпбелла опубликованы в сборнике «Рэмси Кэмпбелл, вероятно». Романы «Безымянный» и «Договор Отцов» были экранизированы в Испании. Он регулярно публикует статьи во «Всех Святых», «Смертельной расплате» и «Изображении Хранителя». Автор является президентом Британского общества фэнтези и Общества фильмов в фантастическом жанре. Кэмпбелл – из тех писателей, качество работы которых всегда было превосходным, невзирая на количество работ. Его влияние на литературу ощущается уже несколько десятилетий, с начала публикаций (как только он смог вырасти из одежд поклонника Лавкрафта, которые принял в очень юном возрасте) и по сей день его мастерство не убывает. Место действия большинства его коротких рассказов – Англия. Он написал столько превосходных рассказов, что просто невозможно выбрать какой-то один в качестве квинтэссенции творчества, даже если выбрать один любимый. Но этот мне очень нравится.

Доброй ночи и до завтра, – сказал Фил Линфорд, приглушая финальную мелодию передачи «Линфорд до полуночи», чтобы был слышен его голос, – и особенно доброй ночи тем, кто слушал меня до конца.

Он снял наушники, глядя на свое зеркальное отражение во тьме внутреннего окна студии и чувствуя, будто сбросил бремя всех тех голосов, с которыми говорил предыдущие два часа. Они обсуждали бездомных, которых большинство звонивших упорно характеризовали как попрошаек, если не хуже, пока Линфорд не объявил, что уважает всякого, кто изо всех сил старается обеспечить свое существование, стараясь прокормить себя и тех, кто от него зависит. Он не намеревался осуждать людей, которые всего лишь попрошайничают, если они более ни на что не способны; однако некоторые из его слушателей делали это все более злобно, а последний звонивший вслух выразил надежду, что их не слушает никто из бездомных. Может, Линфорду и не следовало отвечать ему, что если человек бездомен, то у него нет розетки, чтобы воткнуть в нее радиоприемник, но он всегда старался заканчивать передачу шуткой.

Не было смысла оставлять слушателей в плохом настроении – ему не за это платят. Если он дает им шанс высказаться и шанс что-то услышать, дабы потом обдумывать, он делает то, что от него ждут. Если бы он работал плохо, то его уже не было бы в эфире. Хорошо хоть это не телевидение – по крайней мере он не заставляет людей просто сидеть, разинув рты. Когда вторая стрелка часов над пультом коснулась полуночи, он убрал звук и передал эфир национальному вещанию.

Новости «проходили» мимо него, пока он выключал свет на радиостанции. Вторая в этом году война, еще один голод, корабль, разбитый ураганом, город, сожженный вулканом, – ни секунды для чего-то местного, даже для объявлений о людях, пропавших недели и месяцы назад. Компьютеры в пустой новостной комнате пялились на него погасшими экранами. В обезлюдевшей приемной на пульте мигала лампочка звонка, будто предупреждающий сигнал. Свечение и щелчки, как от насекомого, пропали, пока он шел по толстому ковру приемной. Он уже потянулся к кнопке электронного замка двери, ведущей на улицу, и вдруг запнулся. За стеклянной дверью, на второй из трех ступеней, ведущих на тротуар, спиной к нему сидел человек.

Заснул ли он над тем, что лежало у него на коленях? На нем был черный костюм не по размеру, над воротником на дюйм возвышался воротничок, ослепительно белый, как у викария, сверкающий в неоновых огнях, совершенно не вяжущийся с темно-зеленой бейсболкой, натянутой глубоко, будто она растянулась на лишенном волос затылке. Если он кого и ждал, так точно не Линфорда, но ведущий тем не менее чувствовал, что чем-то привлек этого человека, возможно, оставив везде включенный свет, будучи один на радиостанции. Выпуск новостей закончили тупой шуткой о студенте-музыканте, которому уже почти удалось продать поддельную рукопись, когда покупатель заметил, что имя композитора – Бетховен. Линфорд открыл дверь. Уже собирался распахнуть ее, несильно, чтобы выскользнуть наружу в полуночную июльскую жару под затянутым плотными облаками небом, как с бойких скрипичных пассажей началась передача «Утреннее настроение». Силуэт на ступенях мгновенно вскочил, будто его вздернули на невидимых струнах, и присоединился.

«Значит, уличный музыкант, а на коленях у него были скрипка и смычок». Но это было не единственное открытие, которое заставило Линфорда открыть дверь шире. Скрипач не просто подражал барочному соло, льющемуся из колонок, – он копировал каждый нюанс и тон, отставая от мелодии на радио не больше чем на секунду. У Линфорда возникло ощущение, что он сделался судьей на шоу молодых дарований.

– Эй, неплохо, – сказал он. – Вам бы…

Он едва начал говорить, как скрипач отскочил – движением намеренным или вследствие увечья, которое было не столько танцем, сколько серией извивающихся фигур, от ног и до самой головы, так, как обычно пританцовывают со скрипкой и смычком цыгане. Вероятно, чтобы подавить помеху в виде голоса Линфорда, он стал играть громче, но все так же красиво. Остановился посередине пешеходной дорожки между радиостанцией и универсальным магазином, залитым ночным освещением. Линфорд стоял в дверях, пока на смену мелодии не пришел голос диктора. Закрыл за собой дверь, подергал, проверяя.

– Отлично получается, – окликнул он человека. – Слушайте, интересно…

Он мог лишь предположить, что музыкант не может его слышать, поскольку играет. Как только мелодия окончилась, она заиграла сначала, а играющий двинулся прочь – так, будто его понесли еле различимые тени. Создалось впечатление, что у него выросло еще несколько ног.

Линфорда разочаровало поведение того, кому он всего лишь хотел помочь.

– Извините, – сказал он достаточно громко, чтобы его голос эхом отразился от витринного стекла на другой стороне улицы. – Если вам требуется прослушивание, могу обеспечить. Без блата. Без комиссионных.

Ритм повторяющейся мелодии не дрогнул, но скрипач остановился перед витриной, за которой были проволочные скелеты с натянутой на них мешковатой одеждой. Когда артист не обернулся к нему, Линфорд пошел следом. Он видел талант сразу, а местное дарование должно стать звездой местного радио. Кроме того, он был не прочь сыграть роль репортера, каким и был, пока не понял, что у него лучше получается болтать со слушателями в перерывах между музыкой, слишком старомодной, чтобы ее крутил кто-то другой. Шли годы, и это привело его к только что окончившимся разговорам по телефону, в ходе которых он иногда ощущал, что не может повлиять на ход событий так, как хотел бы. Сейчас ему представился такой шанс, и Линфорд не возражал против того, чтобы эфир с этим скрипачом поднял и его собственную репутацию, когда близится время продлевать контракт. Он уже почти приблизился к скрипачу – достаточно, чтобы мельком увидеть дергающуюся бледную гладкую кожу, по всей видимости, от беззвучных слов в такт музыке, и скрипач вдруг, пританцовывая, если можно было назвать это танцем, снова ускользнул от него.

«Если только он не глухой – нет, даже если он и глухой…» – Линфорд намеревался добиться от него хоть какого-то ответа. Возможно, музыкант несколько не в себе в каком-то смысле, но затем Линфорд подумал, что человек может работать в другом месте и ему не требуется, чтобы его талант был открыт.

– Вы с кем-то играете? – как мог громко спросил Линфорд.

Похоже, этот вопрос заслужил ответа. Скрипач махнул вперед смычком, так молниеносно, что Линфорд не уловил ни малейшего разрыва в мелодии. Если этот жест и не дал понять, что музыкант пойдет ему навстречу, то надо было получить от него более четкий ответ. Но Линфорд просто шел следом за музыкантом, не переходя на бег и ощущая всю абсурдность ситуации, и решил не подходить ближе чем на вытянутую руку.

Из витрин смотрели манекены в одежде с ценниками и без ценников (пусть прохожие сами догадаются, сколько она стоит), манекены с пустыми лицами, неподвижными и невыразительными, будто посмертные маски, сделанные неопытным учеником. Зеленое свечение витрины попало на бейсболку, когда артист свернул в переулок к парковке. Бейсболка блестела, будто мох. В четверти мили впереди на основной дороге Линфорд увидел полицейскую машину с мигающими маячками, пронесшуюся через перекресток, ближайший из тех, где было разрешено движение. Конечно, полицейские могут ездить, где им вздумается, а на крышах домов стоят камеры – один из его полуночных собеседников заявил, что камеры наблюдения в наше время – почти как всевидящий Господь. В данный момент у Линфорда не было в них нужды, но определенно нет ничего плохого в том, что за тобой наблюдают. Махнув рукой перед лицом, чтобы отделаться от мерзкого запаха, заполнявшего переулок, он последовал за музыкантом.

Улица вела прямиком на парковку – кусок ненужной земли где-то двести на двести метров, усеянный мелкими осколками кирпича, пустыми бутылками и расплющенными банками. Лишь ворота на выходе и непоколебимо стоящий на месте «Пежо» Линфорда говорили о том, что эта стоянка еще действует. Универсальные магазины были обращены к стоянке тылом, а справа находились рестораны, чьи мусорные баки, по всей вероятности, и служили причиной мерзкого запаха. Слева шел сетчатый забор с колючей проволокой поверх него, отгораживая квартал, вдали виднелись старые трехэтажные дома, в которых когда-то были офисы. Музыкант вприпрыжку шел прямо к ним под свет дуговых ламп, и тени вокруг него стали более отчетливыми.

Он дошел до здания в тот момент, когда Линфорд поравнялся со своей машиной. Не допустив ни малейшей оплошности в мелодии, скрипач поднял ногу, будто продолжая танцевать, и пинком открыл заднюю дверь. Длинная коричневатая палочка смычка взлетела вверх, будто приглашая Линфорда идти за ним. Прежде чем он успел окликнуть музыканта, если, конечно, необходимо это делать, Линфорд увидел, как тот исчез в узком дверном проеме, черном, как свежевскопанная земля.

Положив руку на чуть теплую крышу машины, Линфорд сказал себе, что сделал достаточно. Если музыкант пользуется заброшенным офисным зданием в качестве жилища, вряд ли он там в одиночестве. Возможно, его худоба – симптом наркомании. Перспектива войти в заброшенный дом, наполненный наркоманами, Линфорда не воодушевляла. Он искал в кармане ключи от машины, когда на стоянке внезапно воцарилась тишина. Музыка, глухо звучавшая внутри здания, оборвалась на середине фразы, не до конца заглушив пронзительный крик – крик, который Линфорд слишком четко расслышал, чтобы проигнорировать, крик о помощи.

Пять минут (нет, меньше, если он удивит сам себя способностью бегать) уйдет на то, чтобы вернуться на радиостанцию и вызвать полицию. На главной улице может даже найтись таксофон, принимающий монеты, а не карточки. Меньше чем пять минут – слишком много для того, кому требуется помощь. И Линфорд пошел через стоянку, размахивая руками в сторону офисного здания и зовя на помощь, подняв голову к серо-синему небу. Он надеялся, что какой-нибудь полицейский его увидел и вызвал подкрепление, надеялся услышать сигнал приближающейся полицейской машины. Ничего не было – лишь звук собственных замедляющихся шагов, когда он подходил к распахнутой двери.

Возможно, когда-то ее хотели заново выкрасить, но быстро оставили эти попытки. Те пятна краски, которые еще не отстали, вспучились пузырями. Самый большой из пузырей лопнул, и он увидел, как насекомое юркнуло в эту выемку, когда он аккуратно толкнул дверь ногой, чтобы открыть пошире.

Короткий коридор, по две двери в обе стороны, дальше лестница с площадкой и разворотом Свет со стоянки оттеснил темноту к ступеням, но там она лишь сгустилась, как и в дверных проемах. Поскольку все двери были открыты, он дошел до ближайших и быстро глянул в обе стороны.

Пятна света на полу – разной формы, все окна разбиты. На дощатом полу в комнатах не намного чище, чем на стоянке. В комнате слева стояли два ржавых шкафа с ящиками, взять из которых уже явно было нечего, не говоря уже о том, чтобы положить. В комнате справа одинокий офисный стол, наклонившийся в сторону сломанной ножки и оскалившийся двумя черными прямоугольниками на том месте, где были ящики. Возможно, нервное напряжение было причиной тому, что это зрелище показалось ему неприятным, а может, и этот запах. Желание вмешаться слабело; Линфорд начал задумываться, действительно ли что-то слышал, кроме музыки, и тут крик повторился, где-то над ним. Может, женский голос, может, мужской (пронзительный от ужаса), но слова были слышны отчетливо.

– Помогите, – молил голос. – О Господи…

В двух улицах отсюда из ночного клуба доносилась музыка и громкие голоса, раздалось хлопанье дверей машин. Этот шум избавил Линфорда от ощущения одиночества и незащищенности. По крайней мере у дверей ночного клуба должен быть хоть один вышибала, который у слышит крик. Может, это не так успокаивает, как он хотел думать, зато дало силы пойти к лестнице и крикнуть в полумрак, который теперь уже не казался кромешной тьмой.

– Эй? Что там происходит? Что случилось?

За первым словом вырвались остальные. Чем больше было слов, тем меньше он был уверен, что с них будет толк. Ответом была полная тишина, нарушаемая лишь скрипом нижней ступени, на которую он осторожно ступил.

«Я не выдал своего присутствия, – яростно сказал он сам себе. – Тот, кто наверху, все равно знает, что я здесь, иначе не было бы смысла звать на помощь».

Тем не менее, лишь схватившись за побитые перила, он побежал вверх в нетерпении. И на повороте лестницы едва не упал, споткнувшись обо что-то – о бейсболку, которую видел на музыканте.

Перила почти мелодично заскрипели, когда он ухватился за них покрепче, чтобы не упасть. Ответом на этот звук был новый крик «Помогите!». Большая часть мольбы раздалась прежде, чем звук стал приглушенным, будто рот зажали ладонью. Крик раздавался из комнаты в конце коридора. Линфорд отчетливо видел каждую деталь – пятна света на потолке коридора, будто бледные летучие мыши, крысиные хвостики проводов с патронами для ламп, черноту в дверных проемах, похожую на ямы в земле. Пришло осознание того, что это последний шанс отступить. Но он побежал дальше, почти беззвучно, мимо двух комнат, глянул внутрь и увидел, что там ничего нет, кроме мусора и битого стекла. Прежде чем он поравнялся со следующей дверью по левую руку, он понял, что идти нужно туда. На мгновение показалось, что кто-то повесил на двери знак.

Это оказался потрепанный офисный календарь. Числа с интервалом в несколько недель (последние из них две недели назад были помечены овалами), которые при дневном свете, наверное, были бы красноватого цвета. Он подумал, что вряд ли это отпечатки пальцев – линий нет, – и вошел в комнату.

На полу, на том месте, куда реже всего попадал дневной свет, лежал человек. Под окном, среди осколков стекла. На шее его была завязана потрепанная занавеска, закрывая тело, но не голову – такую большую, лысую и отекшую, что она напомнила ему луну. Черты лица будто тонули в ней – дыры глаз и открытые белесые губы сошли бы за кратеры, а ноздри были сами по себе, без носа. Несмотря на отсутствие волос, это была голова женщины (Линфорд разглядел под занавеской контуры груди – достаточно большой, на двоих бы хватило). Голова поднялась, чтобы поглядеть на него, кожа на макушке блеснула в свете фонарей стоянки, большие кисти рук с белой плотью, висящей на них, будто огромные перчатки, высунулись из-под занавески. Линфорд не разглядел ногти. Его нога, бессознательно замершая в воздухе, наступила на что-то хрупкое. Смычок скрипача. Смычок треснул. Линфорд двинулся дальше.

В комнате находились четыре ящика от стола – по одному в каждом углу с ворохом газет и офисного хлама внутри. Вокруг ящиков были разбросаны листы с нотами – все в темных пятнах. «Будто… – Линфорд подумал и попытался отбросить эту мысль, – будто ими рот вытирали». Что бы тут ни случилось, по всему полу, видимо, были разбросаны смычки – столько, что хватило бы на небольшой смычковый оркестр. Не имея ни малейшего желания понимать, почему все это здесь, пока он отсюда не уйдет подальше, Линфорд попятился, и вдруг у него за спиной возобновила свое пение скрипка.

Он резко обернулся, и увиденного сразу же хватило. Скрипач был лысым, как и та, что под окном, но, несмотря на странный облик гладкого лица, особенно в области носа, было четко видно, что музыкант – тоже женского пола. Длинная коричневая палочка, которой она водила по скрипке, – вовсе не смычок, хотя это не имело значения, поскольку у треснутой скрипки не было струн. Идеальная имитация музыки, транслировавшейся по радио, исходила из ее широкого беззубого рта, внутренность которого была такой же белой, как кожа на ее лице. Несмотря на эту странную работу, она продолжала улыбаться, но он почувствовал, что она улыбается не ему, а про него. Она загородила дверной проем, и сама мысль приблизиться к ней – к мерзкому запаху, который отчасти явно исходил из ее рта, едва не лишила его рассудка. «Надо выманить ее из дверного проема…» И он попытался заставить себя отступить – остаться спиной к той, другой, когда снова раздался крик:

– Помогите!

Это был тот крик, на который он пришел, – в точности тот, и крик звучал позади него, в комнате. Линфорд слегка обернулся и увидел, что лежащая на полу у окна начала прикрывать рот, а потом уронила руку. Должно быть, она решила, что уже нет смысла повторять все в точности. «О Господи», – добавила она в точности так, как в прошлый раз, и потерла накрытый занавеской живот.

Это был не просто фокус, это была точная имитация, такая же, как музыка.

Ему пришлось сделать изрядное усилие над собой, сильнее, чем ему приходилось когда-либо, чтобы не издать ни звука, который уже готов был вырваться, когда он все понял.

Годами он зарабатывал себе на жизнь, не позволяя больше секунды молчания, но спасет ли его сейчас полная тишина? Сейчас он не был способен придумать что-то еще, как и вовсе не был уверен, что сможет сохранить молчание.

– Помогите, о Господи, – повторила фигура, лежащая под занавеской, более требовательно и сильнее потерла живот. Музыкантша бросила скрипку и другой предмет и, прежде чем утих стук их падения, двинулась на Линфорда, извиваясь, будто в торжествующем танце. Достаточно, чтобы не дать ему выйти из комнаты.

У него задрожали губы и зубы стучали друг о друга, и он не смог сдержать слов, какими бы идиотскими они ни казались.

– Виноват. Я только…

– Виноват. Я только… – подхватили его слова сразу несколько голосов, но он не видел ртов, которые их произносят, – только шевеление нижней части занавески.

И оттуда вылезли два маленьких силуэта, а потом сразу еще два, ничем не прикрытые. Их пухлые белые тела еще больше походили на червей, с рудиментарными лицами – лишь ноздри и жадно расширившиеся рты. Они двинулись на него, точно так же извиваясь и хватая острые куски стекла. Линфорд увидел, что скрипачка прижала ладони к ушам, подумал, что она чувствует к нему что-то вроде сострадания, но затем осознал – она просто не желает воспроизводить те звуки, которые он сейчас издаст. Его единственным шансом оставалось окно – если лежащее под ним создание действительно настолько беспомощно, как выглядит, если он сможет переступить через него или наступить на него, чтобы крикнуть в окно, чтобы снаружи кто-нибудь услышал…

Но закричал он, уже оказавшись на полу, когда маленькие ловко повалили его и вцепились в ноги. И он понял, что его уже не волнуют слова, которые он выкрикивает, особенно когда они начали хором вторить ему.

Терри Доулинг

Стежок

Терри Доулинг – один из самых титулованных, разносторонних и уважаемых авторов научной фантастики, темной фэнтези и хоррора. Помимо того что он написал получившую мировое признание сагу «Том Риносерос» и «Источник горечи», а также сборник связанных между собой научно-фантастических рассказов, Доулинг стал автором нескольких превосходных сборников в жанре «хоррор», среди которых «Тайное знание Ночи», «Дни Блэкуотер» и ретроспективный сборник «Основа Черного: сказки неподдельного страха» (последний в 2007 году был награжден премией «За лучший сборник» Международной Гильдией Ужаса).

Рассказы Доулинга публиковались в «Лучшей научной фантастике за последние годы», «Лучшей фантастике последних лет», «Лучших новинках хоррора», неоднократно – в «Лучших фэнтези и хорроре за год», а также в сборниках «Ниже, под мечтами», «Кудесники», «Мрак», «Ад» и «Снова мечты».

Я впервые познакомилась с работами Доулинга, читая его научно-фантастические рассказы, некоторые из которых весьма впечатляют. Но затем влюбилась в его волнующие рассказы в жанре «хоррор», мистические и психологические. На самом деле за двадцать один год его писательской деятельности в «Лучших фэнтези и хорроре за год» было опубликовано его рассказов больше, чем любого другого автора.

Сейчас Белла найдет в себе силы подняться наверх. Сейчас она сможет извиниться перед дядей и тетей, зайти по знакомым старым ступеням в туалет в нише ванной комнаты наверху и встретиться лицом к лицу с Мистером Стежком.

Она не сможет уйти, не повидавшись с ним. Не в этот раз. Сегодня – день рождения тети Инги, достаточный повод, да, но на этот раз причиной ее появления здесь был Мистер Стежок. Белла всегда старалась увидеться с ним, раз-два в год, просто чтобы убедиться, что он еще здесь, крепко закрытый за стеклом, запертый в рамке. На этот раз встреча должна быть иной.

– Твой парень не смог приехать, Белл? – спросила тетя Инга мягко, на случай если вопрос слишком деликатен.

– Роджер? Нет. Ему надо работать, как я и сказала.

Белла помнила, что она сказала, дословно. Это была ее третья или четвертая фраза по приезде.

– Передавал большой привет. «Праздравленья с днем ражденья». Вроде, цитата. Он так сказал.

Что еще он мог сказать.

– Ему приходится работать каждую вторую субботу.

«Вранье, и хорошая мина при плохой игре – как всегда, когда дело касается Роджера». Может, было бы лучше, если бы он был здесь. С ней был бы кто-то, кто поможет ей пройти через это. Через это. Белла не припоминала, чтобы ей когда-нибудь было так страшно. Но в этот раз ей придется быть одной. В этот раз она хочет большего.

– Это фото твоей мамы, мое самое любимое, – сказала тетя Инга, снова глядя в старый альбом, который она принималась листать всякий раз, как приходила Белла. Наверное, всякий раз, когда хоть кто-то приходил.

Белла проигнорировала упоминание о матери, сосредоточившись на том, что делает дядя Сэл. Он сердечно улыбнулся им обеим и налил кофе. Белла и не помнила, чтобы он когда-то вел себя иначе. Будто в какой-то момент жизни он открыл слово «дядюшкин» и решил в точности ему соответствовать до конца своих дней. Учитывая, что наверху Мистер Стежок, это придавало Сэлу особенно зловещий, заговорщический вид тщательно отвлекающего внимания. «Дядюшка-привратник», – подумала Белла и вспомнила старую ведьму в сказке про Бензеля и Гретель. «Ведьма» и «Стежок»[25]25

Witch и stitch – соответственно (прим. пер.).

[Закрыть]рифмуются в английском. Ее снова охватила паника; Белла вцепилась обеими руками в чашку с кофе, сердце колотилось, пальцы сгибались и разгибались внутри туфель, хотелось бежать. «Если бы только Роджер смог прийти сюда, смог бы хоть попытаться понять, что это означает. Был рядом… Это бы все изменило».

Но она одна. Некоторые вещи надо делать одной. И сегодня все должно быть иначе. Сегодня она должна все изменить.

– Тетя Инга, у вас до сих пор на стене эта вышивка висит, в туалете? С двумя голландскими детьми на улице…

Радостный голос. Легкий голос. Улыбаясь. Ничего особенного. Будто она не приходила сюда каждый год, не заставляла себя подняться наверх и смотреть в каждый из этих ужасающих визитов.

– Что, милая? – спросила тетя Инга. – Голландские дети?

Названная по имени, розовощекая, шестидесяти семи лет, она двигалась сквозь годы, когда фотографы засняли ее. Улыбка на улыбку, она такая – тетя Инга, ведьма (Стежок!) из сказки про Гензеля и Гретель. Она никогда не была другой. Но сегодня забылась. Упомянула ее мать. «Как будет «дядюшкин» применительно к женщине?» – задумалась Белла. Вот оно, во всей красе – плюш, игрушки «Хаш Паппиз» вместо клетчатой ткани и пряников, почти как настоящие.

– Вышивка? – добавила тетя, как будто в состоянии произнести только пару слов за раз в своей размеренности. – Та старая штука! Конечно. Целую вечность висит.

Подходящий момент.

– Из всех ваших вышивок крестиком – моя любимая.

Прямо, в наглую. В большую ложь лучше верят. Сможет ли она это провернуть?

– Правда, Белл? Я сделала ее, когда мне был тридцать один год. Незадолго до того, как ты родилась. Пейзажи. Городские сцены. Наверное, да, голландские дети. Я так много их сделала. Дарила всем подряд.

Она поглядела на вышивки в рамках на стенах уютной гостиной.

– Тогда я их много вышила.

Белла послушно заставила себя сделать вид, что восхищается работами. «Да, вы оба, ты и дядя Сэл, такие елейные, такие добрососедские, такие “дядюшкины”». Вышивки из множества крохотных квадратиков, будто аккуратная мозаика. Четыре стежка на канве образуют хороший квадратик. Четыре, из которых состоит каждый черный квадрат Мистера Стежка. Но да, аккуратные и опрятные, как Инга и Сэл. Елейные, как чурбан. Смертельно «дядюшкины».

Хотя одна из вышивок действительно очаровывала Беллу, надо признать: дорога, ведущая от открытой двери к заходящему солнцу, с вышитыми на дверном проеме словами, отчетливо видными на свету.

На запад, домой,

Песня звучит,

Светлы глаза,

Прощаться пора.

Смех и любовь

Там тебя ждут,

Остров любимый,

Единственный мой!

Дверь, заходящее солнце, слова, жгучая тоска. Какая это драгоценность. Она вспомнила лица родителей, как обычно, но теперь она уже хорошо умела заставить себя забыть это. Белла с этим справилась и почти может позволить себе идти туда, в эту дверь. Но сегодня не будет доброго прощания. Эта дверь, открытая, приглашающая войти, приглашающая уйти, дорога и заходящее солнце – полная противоположность ее собственной входной двери. «Темно-зеленой, закрытой последние десять-пятнадцать лет.

На два замка. На три. Из-за Стежка. Мистера Стежка. Из-за всего того, чем закончилась тогдашняя жизнь».

Уходя от всего этого, принимая мир таким, какой он есть, Белла не могла забыть о тете Инге, которой в голову пришла мысль, новая мысль:

– Смешно, что теперь она тебе нравится. Когда ты была девочкой, ты ее боялась.

«Боялась. Какое преуменьшение. Типа того, что Гитлер “несколько ошибался” или атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, “причинила сопутствующие разрушения”».

– А? – переспросила она, достаточно спокойно. Белла понимала, что эту часть разговора ей придется вытерпеть.

Тетя Инга поглядела на лестницу, будто часть ее отправилась туда, чтобы проверить свою работу или, что было бы лучше, попытаться вспомнить другую Беллу Диллон – маленькую, вопящую в слезах, отказывающуюся пользоваться той ванной и туалетом.

– Ты терпеть не могла ходить в ту ванную. Лиз… твоя мать… мы всегда это замечали. Эта вышивка выводила тебя из себя. Два маленьких ребенка на улице, а ты убегала с воплями.

Снова ее мать. Тетя Инга забывается.

«Не могу остановиться. Не могу остановиться. Не могу остановиться, сейчас». Белла сделала вид, что все в порядке. Сделала вид, что вспоминает.

– Они смотрели в другую сторону, туда, на улицу, – сказала она. Ногам отчаянно хотелось бежать. «Не упоминай Мистера Стежка».

– Не то чтобы я не могла хорошо лицо вышить, – настойчиво сказала тетя Инга. – Показное великодушие, изъян на чайной розе… В наборе такая картинка была. Я любила вышивать лица. Погляди на «Человека в Золотом Шлеме», вот тут.

Белла послушно глянула мельком, но не уступала.

– Ну, теперь-то она мне нравится. Может, я сентиментальной стала. Я про ту, что в ванной, – добавила она в последний момент, чтобы тетя Инга не отвлекалась от той работы, что наверху. Даже дядя Сэл ее поддержал. Кивнул ей.

«Дядя Сэл – дядюшкин режим № 3».

– Хочешь, сходи и погляди, – сказал он. – Она висит там же.

На каком-то одном уровне сознания Белла хотела больше никогда эту вышивку не видеть. Она знала эту картинку-до мелочей. Двое детей, держащихся за руки и глядящих на улицу, со спины. Мальчик в голубой курточке с длинными рукавами и белых штанах, с длинными каштановыми волосами, коричневая шляпа (голландская или фламандская) – мягкая, в форме котелка, такая, какие носили мальчики в другом времени и других странах. Девочка в темно-красном платье с белым кружевным воротничком, с длинными светлыми волосами, уже шагнувшая в сторону улицы. Два дома поблизости, между ними улица, дальше стена и дерево. Старинный фонарный столб на тротуаре у края дороги.

И лицо женщины, наверное, их матери, которая глядит на них из полуоткрытого витражного окна, будто напоминает им, что взять в лавке, или о необходимости остерегаться чужих.

Ключевой момент.

Поскольку вдали (крохотный, как и все на этой вышивке крестиком, там, где дерево у стены) стоял именно такой чужой. Пешеход на тротуаре – стилизованное, минималистичное изображение, но фигура – знаковая в этой картине. Схематичный – всего семьдесят с половиной черных квадратиков стежками крестиком. Маленький и в то же время достаточно большой, в точности семьдесят с половиной квадратиков, каждые четыре образуют квадрат побольше, и эти большие квадраты располагаются в странном порядке – так, что силуэт получается будто зазубренный с одной стороны. Зазубренный человек.

Белла никогда не забудет эту фигуру позади фонарного столба подальше от домов, небольшую, схематичную, искаженную расстоянием. Дайте ей ручку, и она его нарисует, квадрат за квадратом, как клетки для игры в «классики». Это стало ее заклинанием на долгие годы.

Четыре в квадрат,

И в линию восемь,

Четыре, другой квадрат,

И четыре – линия плеч,

В линию шесть,

Снова шесть, справа

И сбоку пять,

Без одного,

Откушен кусок.

Еще шесть на теле

И шесть, чтоб сильнее,

И снова пять,

Будто кто-то ошибся,

Три с половиной – вот!

Четыре в линию, и

Он есть, не такой,

Как ты или я.

Один, половинка, пробел, половинка, один,

Один, половинка, пробел, половинка, один,

И Мистер Стежок выбегает, один!

Именно так они соединялись в целое. Мужчина в широкополой черной шляпе (или с уродливо деформированной головой) с двумя кусками, откушенными от его левого бока, уродующими тело, будто без трети ноги. Кривобокий, зазубренный человек.