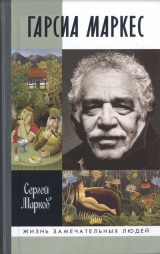

Текст книги "Гарсиа Маркес"

Автор книги: Сергей Марков

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)

Но до этого произошли события, вылившиеся в самый значительный политический кризис в литературе Латинской Америки XX века. Гражданская война в культуре.

Фидель всё-таки посадил поэта Падилью, «провокатора, извращенца, контрреволюционера». Группа всемирно известных писателей направила из Парижа Кастро письмо, в котором высказывалась поддержка принципов кубинской революции, но не признавались «сталинские» репрессии в отношении писателей и интеллектуалов. Инициатором протеста выступил Варгас Льоса. Подписали: Жан Поль Сартр, Симона де Бовуар, Гойтисоло, Кортасар, Мендоса и… Гарсиа Маркес. Хотя на самом деле Маркес не подписывал, за него подписал Мендоса. Маркес с негодованием вычеркнул свою фамилию, но это уже мало что изменило – Фидель оскорбился, поссорился наш герой и с друзьями-писателями. В интервью колумбийскому журналисту Хулио Роса Маркес сказал, что письмо не подписывал и что если бы на Кубе присутствовали элементы сталинизма, Кастро бы искоренил их. Вскоре на пресс-конференции, когда от него потребовали «занять твёрдую и определённую позицию по кубинскому вопросу», Маркес заявил: «Я – коммунист». И добавил: «Который пока ещё не нашёл своего места».

Двадцатого апреля 1971 года в газетах была опубликована фотография Моники Эарит, члена Национально-освободительной армии. Девушка вошла в консульство Боливии в Гамбурге (ФРГ) и двумя выстрелами в упор застрелила консула – полковника Роберто Кинтанилью, бывшего руководителя разведки МВД Боливии, отдавшего приказ об ампутации кистей рук казнённого Че Гевары.

Если «Сто лет одиночества» написаны «на одном дыхании», хоть и за восемнадцать месяцев, то «Осень Патриарха», по признанию автора, приходилось буквально «выдавливать» по букве. И найти следующую букву всегда было ужасно трудно. Но он знал, на что шёл, мечтая написать целиком экспериментальную книгу.

Главное в «Осени Патриарха» – эксперимент поэтический, стремление «показать самому себе, до какой степени роман может стать сродни поэзии». Вызвать «тотальный поэтический эффект», как говорил Хорхе Луис Борхес. Даже в самые удачные дни Маркесу удавалось написать четыре-пять строчек, которые, как правило, на следующий день перечёркивались. Надо было выдерживать заданную тональность, ритм, которому придавалось едва ли не решающее значение и который, по утверждению Маркеса, сам устанавливал длину предложений. А предложения в «Осени…» беспрецедентно длинные: в первой главе их 29, во второй – 23, в третьей – 18, в четвёртой – 16, в пятой – 13, в шестой – 1. Кроме того, и через год, и через два года работы над романом в сознании не утвердилось окончательно композиционное решение, которое бы вполне соответствовало замыслу. От линейной композиции Маркес отказался, но мучился со «спиралью, опрокинутой вершиной вниз и с каждым витком всё глубже проникающей в действительность», понимая, что читателя можно окончательно запутать и отпугнуть.

Отказавшись и от повествования от первого лица (диктатора), решив вести рассказ и от второго, и от третьего, и в единственном числе, и во множественном (огромный оркестр!), Маркес всё же испытывал некоторые сомнения по этому поводу и порой делал попытки возврата к монологу. Он как бы сверял часы со своим любимым испанским романом «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения» (в 1554 году издан анонимно), где впервые используется внутренний монолог (первооткрывателями которого в литературе считаются Джойс и Вирджиния Вулф, творившие гораздо позже). В силу фабульных обстоятельств – так как речь в «Ласарильо» идёт о слепце, старавшемся перехитрить зрячего плута, – автор должен был обязательно раскрыть читателю течение мыслей этого слепого. И единственный выход, который он нашел, – это изобрести то, чего еще не существовало, то, что потом стало называться внутренним монологом. Постоянно перечитывал Маркес Нуньеса де Арсе и всю «слезливую испанскую поэзию, которая нравится человеку в студенческие годы, когда он влюблён».

«– В испанской литературе необходимо прежде всего знать поэзию, – был уверен Маркес. – Я начал интересоваться литературой благодаря плохой поэзии, ибо невозможно подняться к хорошей иначе как через плохую. Это западня, ловушка, навсегда приковывающая тебя к литературе. Поэтому я большой поклонник плохой поэзии, в испанской литературе больше всего люблю не роман, а поэзию. Более того, я думаю, что ещё не бывало такого чествования Рубена Дарио, какое есть в „Осени Патриарха“… Она полна перемигиваний со знатоками Дарио – ведь я старался разобраться в том, кто был великим поэтом в эпоху великих диктаторов, и оказалось, что это Рубен Дарио».

На «Осень Патриарха» было израсходовано беспримерное количество бумаги – десятки тысяч листов. Он начинал страницу всегда сразу на машинке, и если сбивался или просто делал ошибку, опечатку в машинописи, у него возникало ощущение, что это не просто машинописная ошибка, а творческая. И он начинал всю страницу заново. Так накапливались листок за листком. И когда получалась целая страница, он брал ручку с чёрными чернилами, делал поправки и перепечатывал страницу уже набело. Однажды, в очередной раз отвлёкшись от «Осени Патриарха», Маркес написал двенадцатистраничный рассказ, но к концу работы над ним израсходовал более пятисот листов бумаги!

В Барселоне он привык работать на электрической пишущей машинке, придя к выводу, что механические трудности воздвигают препятствие между тем, что пишется, и тем, кто пишет. И заметив, что просто лучше думается, когда прикасаешься кончиками пальцев к клавишам именно электрической машинки.

«Я знаю многих писателей, которые боятся работать на электрической машинке, – рассказывал на пресс-конференции в ещё докомпьютерную эпоху Маркес. – И в частности, потому что существует романтический миф, будто писатель и вообще художник должен быть очень несчастен, должен испытывать голод, чтобы творить. Как раз наоборот! Я считаю, что именно в лучших условиях можно лучше писать, и неправда, что, голодая, напишешь лучше, чем не испытывая голода. Всё это потому, что художники и писатели так наголодались, что голод кажется им необходимым условием, – и всё же несомненно лучше писать не на пустой желудок и с помощью электрической машинки».

В процессе работы над «Осенью Патриарха» он вновь обращался в «литературную мастерскую» Хемингуэя, ценя открытия и советы в писательском деле даже выше его романов и рассказов. Не только в молодости, но и ныне, уже именитым, Маркес частенько перечитывал «Маэстро задаёт вопросы (Письма с бурного моря)», открывая всё новые и новые грани «полезных советов» предшественника. Другу Мендосе он однажды сказал, что, по его мнению, литератор всё время должен учиться и, как лицеист, повторять пройденное, потому что экзамен приходится держать постоянно, ежеминутно, плевать всем на прошлые заслуги. «Это как с женщиной, – выразился он в духе Хема. – Ты обязан каждый раз доказывать, что ты мужчина. Остальное – лишь воспоминания».

Хемингуэй писал стоя. Фолкнер – только на голубой бумаге. Гёте – сидя на деревянной лошадке. Достоевский – шагая по комнате. Гарсиа Маркес в Барселоне пробовал и так и этак, но мешало и отвлекало очень многое, порой – всё.

«По-моему, – признавался он, – это лишь предлоги, чтобы не писать. Иными словами, человек ставит перед собой всякого рода препятствия, лишь бы не садиться писать. Мне, внявшему советам Хемингуэя, всё же внушает ужас мысль о том, что надо сесть за пишущую машинку. Я поглядываю на неё, кружу вокруг, говорю по телефону, хватаюсь за газету – тяну время, чтобы не остаться с машинкой один на один, но в конце концов это случается. Между пишущей машинкой и собой человек воздвигает поистине бесконечное множество препятствий».

Довольно долго он мог писать лишь в комнате, которую называл «горячей», всегда при одной и той же температуре в тридцать градусов, потому что начинал в тропиках, у Карибского моря. И в Барселоне, и в Париже, особенно зимой, ему было нелегко. Должна была быть непременно хорошая белая бумага почтового формата, исправления делались только чёрными, ни в коем случае не синими чернилами… Изобретались всё новые причуды, к которым, впрочем, Маркес относился со вниманием, считая их тоже частью жизни. Хотя боролся с ними. В том числе и с помощью журналистики, которая обязывает писать к назначенному часу, при любой температуре, в любых условиях.

«Главной бедой было то, что между одной и другой моей книгой образовывался большой временной разрыв, – объяснял Маркес студентам-журналистам. – И рука у меня совершенно остывала, но зато накапливались новые причуды, „помогавшие“ снова и снова откладывать работу. Журналистика помогает писателю не только тем, что поддерживает живую искру в работе, она обеспечивает постоянный контакт со словом, а главное – постоянный контакт с жизнью. В тот день, когда писатель утратит связь с действительностью, он перестанет быть таковым. Занимаясь журналистикой, этот контакт сохраняешь, а вот литературная работа, напротив, всё дальше и дальше уводит нас от жизни. Слава же вообще рвёт последние нити, и если упустишь момент, окажешься под непроницаемым колпаком, навсегда лишившись способности понимать, что происходит вокруг».

И, дабы не засиживаться в барселонской башне из слоновой кости, он нередко и порой неожиданно выезжает, вдруг оказывается на другом конце света, в Японии или на родине. В 1972 году в Колумбии с огромным успехом, как и всюду, гастролировал советский цирк, в то время в составе циркового оркестра был известный ныне музыкант и шоумен Левон Оганезов. Вот что он рассказал мне о тех гастролях:

– Цирковые – люди нечитающие, а я читал, был без ума от «Ста лет одиночества» и, конечно, мечтал увидеть Маркеса. Но мне сказали, что он давно не живёт в Колумбии. Полторы недели мы выступали в большом шапито в центре Боготы. Стоим как-то у входа – и вдруг: «Маркес! Маркес!» И въезжает на площадь длинный такой джип, за рулём действительно Маркес в джинсовом костюме, а в машине куча детей, не менее дюжины, видимо, с его улицы. А у меня как раз была с собой книга «Сто лет…», она тогда уже вышла в прекрасном переводе на русский. Ну, я подошёл, произнёс единственное слово, которое знал по-испански: «Буэнас», протянул раскрытую книгу. Он взял и долго внимательно разглядывал, листал, будто пытаясь вникнуть. Подписал, сказал, что мы с ним чем-то похожи, в нём тоже находят нечто армянское. Сфотографировались, он, понимая, как мне это важно, обнял меня… Обаятельнейший человек! Но я только через много лет по-настоящему осознал, у кого тогда возле шапито взял автограф! В Латинской Америке он просто бог! И как музыкант скажу: его книги, и «Сто лет…», и «Патриарх» – глубокие философские симфонии!

Весной 1973 года в Париже Габриель с Мерседес присутствуют на свадьбе Тачии и Шарля, которые, имея восьмилетнего сына, решились официально расписаться и поселились напротив больницы, где она когда-то потеряла ребёнка от Маркеса. «Габриель был шафером на моей свадьбе, – вспоминала Тачия. – Он также является крёстным моего сына Хуана…»

Осенью Маркес издаёт сборник своих журналистских работ – «Когда я был счастлив и невежествен». Основывает (за свой счёт и содержит) журнал «Альтернатива», в котором сам занимается политической журналистикой – «под влиянием» Аугусто Пиночета.

Напомним, что 11 сентября 1973 года армией и корпусом карабинеров в Чили был осуществлён государственный переворот (при непосредственном участии ЦРУ США). В результате переворота был свергнут президент-социалист Сальвадор Альенде и правительство Народного единства. Цели: прекращение экономических преобразований, в частности аграрной реформы и национализации крупной промышленности, возвращение национализированных предприятий прежним владельцам, включая корпорации США, разгром левого движения – социалистов, коммунистов, радикалов, левых демохристиан…

Маркес немедленно отправил телеграмму: «11 сентября 1973 г. Членам военной хунты. Вы несёте ответственность за смерть президента Альенде, и чилийский народ никогда не смирится с тем, чтобы им правила банда преступников, находящаяся в услужении у североамериканского империализма. Габриель Гарсиа Маркес». Судьба Альенде была в тот момент ещё не решена, но Маркес сказал, что хорошо знал Альенде, и был уверен, что живым он президентский дворец не покинет. «Переворот в Чили я воспринял как катастрофу», – скажет он позже.

Официально состояние «осадного положения», введённого для совершения переворота, сохранялось в течение месяца после 11 сентября. За этот период в Чили было расстреляно и умерло от пыток свыше тридцати тысяч человек. Однако все бессудные убийства, совершённые в ходе военного переворота 1973 года, попали под амнистию, объявленную Пиночетом в 1978 году. Но Пиночета, конечно, ошибочно было бы изображать лишь «чёрной» краской. Например, Виталий Найшуль, наш известный экономист, которому принадлежит сама идея ваучерной приватизации в СССР (другой вопрос, как воспользовались идеей его друзья-коллеги Чубайс и Гайдар), едва ли не с восторгом рассказывал мне о Чили, о Пиночете, с которым неоднократно встречался и беседовал.

– Очень яркая, неординарная личность, сила воли колоссальная! – делился впечатлениями Найшуль. – Конечно, после переворота экономика Чили упала – как после любого переворота. Потом объективная причина – катастрофическое падение цен на медь, которая для чилийцев – как для нас нефть. Но с 1984 года чилийская экономика растёт и растёт, их чуткая машина работает, даже когда вокруг, во всей Латинской Америке, бушуют кризисы. И это – во многом благодаря Пиночету, этому консервативному католическому антикоммунисту, при нём блестяще сделанным, скроенным реформам… Пиночет за пятнадцать лет не встретился ни с одним профсоюзным лидером, ни с одним предпринимателем. Были действительно созданы равные условия для всех!

…Заканчивая «Осень Патриарха», проникнув «вглубь разума тирана», Маркес решает, что не будет писать художественных произведений, пока не падёт поддерживаемый США диктаторский режим Пиночета, а всецело сосредоточится на публицистике.

Роман «Осень Патриарха» был опубликован в 1975 году и вызвал у большинства поклонников Гарсиа Маркеса во всём мире разочарование.

«– Когда „Сто лет одиночества“ стал продаваться десятками и сотнями тысяч экземпляров, – рассказывал Маркес журналистам, – когда его перевели на множество языков и я стал получать колоссальное количество писем, то я понял, что мои читатели прочли только „Сто лет одиночества“ и ждут продолжения. Я не стал продолжать, это было бы нечестно. Мне пришлось создать „анти-Сто-лет-одиночества“. Я начал искать и разрабатывать совершенно другую манеру повествования, получилась „Осень Патриарха“. Но эта книга провалилась: её не покупали. Читателю она казалась слишком непохожей на „Сто лет“. И выйти из этого положения было сложно…»

Автору этих строк от многих латиноамериканских литераторов и литературоведов приходилось слышать мнение, что ожидали от романа, о котором столько всего говорилось и писалось до выхода, гораздо большего, что в чём-то книга показалась «перетянутой», а в чём-то «недотянутой», тем более что как раз в то время появилось много документальных свидетельств о преступлениях диктатур Латинской Америки.

– А мне «Осень Патриарха» представлялась всегда художественным произведением, – говорила Мирабаль. – Можно было нагромоздить, конечно, ужасов, но Маркес сознательно не стал кошмарить читателя, внимание уделив именно художественности всего повествования и образа главного героя – диктатора. Сам Габо квинтэссенцию романа выразил гениальной фразой: «Жажда власти – это результат неспособности любить». Фактически он ничего не придумывал и не преувеличивал. Вот тебе пример – Рафаэль Трухильо, «El Chivo» – «козёл». Родился в бедной семье, мать была проституткой. Одно время работал в имении моей бабушки, которая была тогда ещё ребёнком, пока его не выгнали за распутство, конокрадство и контрабанду. Когда Доминиканскую Республику оккупировала морская пехота США и они создали так называемую Национальную гвардию, Трухильо в неё вступил, иначе бы повесили как сельского бандита. Эта гвардия подавляла народные восстания, Трухильо отличался изуверством, от которого содрогались даже сами каратели: живьём сжёг детей и женщин, загнав в церковь! Американцам «крутой парень» нравился. Стал командующим.

– Но, значит, были задатки, лидерские качества – не просто же он поднялся с самых низов.

– По горе трупов поднялся. И вот этого полуграмотного полковника Штаты сделали полновластным хозяином страны. Он установил кровавую диктатуру.

– Но выборы были?

– В том-то и дело, что были! Он четырежды переизбирался на пост президента при единодушной поддержке избирателей! И когда хоронили, то искренне оплакивали, была давка… В масштабах нашей маленькой страны он был, как ваш Сталин. Конгресс присвоил Трухильо звание генералиссимуса, адмирала флота, титулы «Благодетель отечества», «Восстановитель независимости», «Освободитель нации», «Покровитель изящных искусств и литературы», «Первый студент», «Первый врач», «Корифей всех наук»… По всей стране возводились огромные памятники Трухильо. Санто-Доминго, старейший город Америки, был переименован в Сиудад-Трухильо (город Трухильо). «Доминиканцев бросают в тюрьмы даже за жалобы на плохую погоду», – писала «Times». Трухильо постепенно забрал себе весь прибыльный бизнес в стране: сахар, ром, табак, мясо… Он отнимал лучшие земли, а если какой-нибудь фермер отказывался продать за гроши приглянувшийся диктатору участок земли, то спустя несколько дней это была вынуждена делать уже его вдова. Девиз Трухильо: «Кто не мой друг, тот мой враг».

– Много у диктаторов общего всё-таки. Наш Ленин: «Кто не с нами, тот против нас».

– В глубоком экономическом кризисе Трухильо обвинил гастарбайтеров из соседнего Гаити, приезжавших к нам на сезон рубить сахарный тростник. Но он не выслал их, а убил всех, больше двадцати тысяч, в основном закопав живьём. В Гаити возмутились, чуть до войны не дошло, Трухильо был вынужден принести соболезнования и после продолжительного торга заплатить за каждого убитого по двадцать пять долларов. Он обожал казнить собственными руками: вешал, сжигал в топке парохода, пристреливал дарственное оружие на своих жертвах, бросал акулам или крокодилам и наблюдал, как людей съедают. Женщины не имели права ему отказывать. По всей стране у него были организованы бордели, в которые отбирались лучшие. Он и в женских монастырях, мне монашенки рассказывали, которых он насиловал, оргии устраивал! У него была мания лишать невинности – блея, как козёл, трясясь, он разрывал девственную плеву порой и публично. Официальной идеологией режима был антикоммунизм. Много лет Трухильо домогался моей мамы, она была очень красивой. И взбеленился, когда мама вышла замуж за моего будущего отца-коммуниста. Во время подавления очередного восстания он уничтожил моих родителей, я была ещё маленькой: маму на глазах у отца он изнасиловал и отдал солдатам, отец умер под пытками. Десятки тысяч людей сидели в тюрьмах и были расстреляны! А когда он надоел Штатам, они дали команду прикончить его. И когда люди вошли в его дворец, то увидели то же самое, что описал Маркес в «Осени Патриарха».

Критических публикаций было много, критики как бы исподволь привыкали к роману, но окончательно привыкли лишь через много лет, уже к концу XX столетия.

«Почти каждое предложение в романе „Осень Патриарха“ – победа автора над языком, – пишет американский критик Пол Берман. – Предложения начинаются голосом одного персонажа, а кончаются голосом другого. Или тема меняется в середине предложения. Или меняется век. Читаешь, задыхаясь. Хочется отложить книгу и зааплодировать, но тут предложение делает такой поворот, что оторваться от него невозможно… У Маркеса диктатор (чей портрет рождается из фраз, похожих на тропические цветы) – отвратительный монстр, но он представлен как человеческое существо, достойное жалости и даже чего-то вроде горькой любви. Мне всегда было непонятно, какие политические взгляды выражает Маркес этой странной двусмысленностью».

Заметим, что и нам не совсем понятно в отличие, например, от вышеприведённой однозначной характеристики Трухильо. В самом деле, Патриарх, «отвратительный монстр», порой вызывает чувство жалости. Ещё одно свидетельство величия Маркеса как писателя, воспринимающего мир во всей его многозначности и парадоксальности. Главное, может быть, – что «диктатор, каким бы грубым он ни выглядел в изображении Гарсиа Маркеса, как политик был гением, – утверждает профессор Мартин, – по очень простой причине: он „видит всех насквозь, знает, кто чем дышит, в то время как его собственных мыслей и замыслов не может угадать никто“… Он был невероятно терпелив, и победа в итоге всегда оставалась за ним… Это ли не портрет самого Гарсиа Маркеса, всегда стремящегося „одержать верх“ над всеми, кто бросал ему вызов: над друзьями и родными, над женой и любовницами, над собратьями по ремеслу (Астуриас, Варгас Льоса), над целым светом? И не станет ли Фидель Кастро единственным человеком – его собственным Патриархом, фигурой сродни его деду, – над которым он не сможет, не посмеет, даже не пожелает одержать верх?»

На исходе лета, завершив роман, Маркес вдруг почувствовал, что ему пришла пора «преодолеть свой единственный большой недостаток – неспособность выучить английский». И они с Мерседес улетели в Лондон, оставив сыновей в Барселоне на Кармен. (На самом деле, как потом выяснится, в Лондон он направился главным образом для того, чтобы через живущего там кубинского писателя Лисандро Отеро, посла Кубы в Великобритании, и министра иностранных дел Кубы Рафаэля Родригеса попытаться восстановить отношения с Фиделем.) Естественно, и здесь его осадили журналисты. Его впечатления от Лондона начала 1970-х, как ни странно, актуальны для нас, россиян, москвичей начала 2010-х – ещё Карамзин заметил, что мы всегда отстаём от Европы на сорок лет. «Лондон – самый интересный город на свете, огромная меланхоличная столица последней колониальной империи, находящейся на стадии распада, – читаем в очерке Маркеса. – Двадцать лет назад, когда я приехал сюда в первый раз, ещё можно было увидеть сквозь туман англичан в котелках и брюках в полоску. Теперь они ищут прибежища в своих загородных особняках, одинокие в своих унылых садах, со своими последними собаками, со своими последними георгинами, побеждённые неукротимым потоком людей, стекающихся со всей утраченной империи. Оксфорд-стрит ничем не отличается от любой улицы в Панаме, на Кюрасао или в Веракрусе: у дверей своих лавок, ломящихся от шелков и слоновой кости, сидят неустрашимые индусы, роскошные негритянки в ярких нарядах продают авокадо, фокусники демонстрируют публике, как из-под чашек исчезают мячики… заходишь в бар выпить пива, а у тебя под стулом бомба взрывается… Вокруг слышна испанская, португальская, японская и греческая речь. Из всех, кого я встретил в Лондоне, только один разговаривал на безупречном английском с оксфордским произношением. Это был министр финансов Швеции». Журналисты спросили Маркеса, появится ли когда-нибудь у какого-либо режима в Латинской Америке безоружная полиция, как в Британии. Он ответил, что такая уже давно есть – на Кубе.

Оставив Европу, Маркес вернулся в Латинскую Америку – жил в Боготе, в Мехико, в Каракасе… В июле с сыном Родриго он отправился наконец после многолетнего перерыва на Кубу – кубинские власти по распоряжению Фиделя дали возможность путешествовать по всему острову и встречаться с кем угодно. «У меня была идея написать о том, как кубинцы преодолели блокаду, – вспоминал Маркес. – Интересовала не деятельность правительства или государства, а то, как люди справляются со своими собственными трудностями – стряпают, стирают, шьют, строят». В Гаване, Камагуэе, Сантьяго и других городах Родриго сделал около полутора тысяч (!) цветных фотоснимков! Мой кубинский приятель-журналист Роландо Бетанкур взял в те дни интервью у сына Гарсиа Маркеса, и отрок, объездивший с родителями десятки стран, сказал, что «кубинцы – бедные, но гордые, красивые, искренние и необыкновенно добрые люди». В сентябре Маркес опубликовал три репортажа под заголовком «Куба от края до края», которые понравились Фиделю, хотя имела место и критика, довольно, впрочем, безобидная.

Двенадцатого февраля 1976 года по радио передали, что в Буэнос-Айресе тремя выстрелами в голову убит генерал Хуан Хосе Торрес, который был начальником Генерального штаба вооружённых сил во время действий Че Гевары в Боливии и поставил вторую подпись на приказе о казни Че.

В тот же день в прессе появилась информация о том, что в одном из кинотеатров Мехико знаменитый перуанский писатель Марио Варгас Льоса дал в глаз своему бывшему лучшему другу, знаменитому колумбийскому писателю Габриелю Гарсиа Маркесу. Слухов ходило много, но действительная (якобы) причина выяснилась лишь годы спустя, в течение которых Варгас Льоса запрещал переиздавать свою книгу «История богоубийства» и вообще не сказал о Маркесе ни слова.

По утверждению мексиканского фотографа Родриго Мойя, сфотографировавшего Маркеса на следующий день после инцидента на кинопремьере, Маркес, даже не пытаясь загримировать фингал, сам ему признался, что здесь замешаны семейные дела Льосы.

Биографы, журналисты и раньше предполагали, что у красавицы-жены Льосы Патрисии с Маркесом роман, начавшийся, ещё когда они соседствовали в Барселоне, и будто бы и Варгас Льоса и Мерседес об этом романе знают. Не исключено, что так оно и было. Нашему герою в его «золотую» пору с какими только красавицами не приписывались романы – и с Софи Лорен, и с Джиной Лоллобриджидой, и с Катрин Денёв, и с Жаклин Кеннеди-Онассис, и с Далидой, и с «какой-то русской», не говоря уже про первых красавиц Колумбии, Венесуэлы, Бразилии, Мексики, Перу, Кубы… Правда, папарацци не удалось сделать хоть какой-то компрометирующей фотографии. А в кинотеатре, по мнению фотографа Мойя и Мину Мирабаль, присутствовавшей на той премьере в Мехико, драка произошла из-за совета, который Маркес дал Патрисии. Расцеловавшись при встрече с неотразимой Патрисией, он будто бы сказал, что блудливый, напропалую изменяющий ей Марио не достоин такой жены и что он, Маркес, советует развестись. Простодушная Патрисия передала совет их друга Габо – и Марио, в военном училище занимавшийся боксом, встретил друга хуком справа, подбив ему левый глаз.

– Возможно, у Габо с Патрисией действительно был роман, – говорила Мину. – Но главная причина того удара на премьере фильма «Выжившие в Андах», снятого по сценарию Льосы, в ревности иного свойства: писательской. Книги Маркеса беспрерывно награждались и признавались лучшими, он считался знаменем левых сил континента, не было писателя, не только в Латинской Америке, но и во всём мире, который бы не завидовал ему. Это было подло – исподтишка, при женщинах, детях, сотнях людей… Габо шагнул к нему с возгласом: «Брат!» – чтобы обнять. Он ведь никогда не дрался, не умел и, получив вдруг удар в лицо, при падении сильно ударился головой, почти потерял сознание. Все были возмущены. Мерседес этого Льосе не простит.

В Мехико Маркес поселяется в новом, приличествующем его положению в обществе – noblesse oblige (положение обязывает), – доме. Творчеством и существенными пожертвованиями он неизменно поддерживает левых в Колумбии, Аргентине, Никарагуа, Анголе… Он помог основанию и становлению организации, деятельность которой посвящена борьбе против насилия латиноамериканских властей и освобождению политических заключённых. Он завязал дружбу с «Высшим лидером Панамской революции» Омаром Эфраином Торрихосом, продолжал и крепил дружбу с Фиделем Кастро – однажды в апреле, когда Маркес вновь был в Гаване и ждал решения по своему предложению написать очерк или книгу о героизме кубинцев в Африке, Фидель вдруг сам приехал к нему на джипе в отель «Насьональ», вывез за город и два часа говорил о еде, вдаваясь в необыкновенные сельскохозяйственные и гастрономические тонкости. «Откуда вы так много знаете о еде?» – спросил Маркес. «Узнаешь, друг мой, когда отвечаешь за то, чтобы прокормить целый народ!» Естественно, эти действия внушали колумбийским и североамериканским властям не слишком пылкую любовь к писателю. Его поездки в США совершались по лимитированной визе (случалось, отказывали без объяснений) и должны были одобряться Госдепартаментом. (Ограничения были отменены только президентом Клинтоном.) Он встречался и с Раулем Кастро, министром обороны Кубы. «В увешанной картами комнате, где находились все советники, он начал раскрывать военные и государственные секреты, что вызывало удивление даже у меня, – вспоминал Маркес. – Специалисты приносили закодированные сообщения, расшифровывали их и объясняли мне всё – секретные карты, суть операций, инструкции, всё – в мельчайших деталях. Мы просидели с десяти утра до десяти вечера…» В 1977 году Маркес опубликовал «Операсьон Карлота», цикл эссе, посвящённых роли Кубы в Африке, эссе перевели на множество языков и перепечатали в десятках стран, братья Кастро остались довольны. Но, несмотря на дружбу с Фиделем (Льоса неустанно называл его «лакеем Фиделя Кастро»), поздние 1970-е Маркес проводит за написанием в том числе и, по его признанию, «резкой, очень откровенной» книги об ошибках кубинской революции и о жизни при правлении Кастро. Книга эта до сих пор не издана, и Маркес говорил, что придерживает её до тех пор, пока отношения между Кубой и США не нормализуются.

Так или иначе, он постоянно напоминал миру о себе. И мир о нём не забывал – то и дело выходили критические статьи, рецензии, интервью, эссе. О его творчестве спорили.

Нельзя сказать, что критики были единодушны. Некоторые высказывали сомнения, можно ли Гарсиа Маркеса называть великим писателем (уже называли), а «Сто лет одиночества» – бессмертным шедевром. Американский критик Джозеф Эпстайн в «Комментэри» превозносит композиционное мастерство романиста, однако находит, что «его безудержная виртуозность приедается». «Вне политики, – отметил Эпстайн, – рассказы и романы Гарсиа Маркеса не имеют нравственного стержня; они не существуют в нравственной вселенной». И всё же – «Его книги озарены искромётной иронией и верой в то, что человеческие ценности нетленны, – отмечает Джордж Р. Макмарри в монографии „Габриель Гарсиа Маркес“. – В своём творчестве Гарсиа Маркес проник в суть не только латиноамериканца, но и любого другого человека».